转型经济视角下的大国房价:基于文献的探讨

2022-08-24宫兵

宫兵

一、引 言

从世界范围来看,住房价格的快速上升已成为近几十年来主要经济体的普遍现象。Moritz Schularick等(2017)对1870-2012年间14个发达经济体的住房价格指数的研究表明:1870-1950年间,大多数经济体的住房价格扣除通货膨胀后得到的实际价格基本恒定;但1960-2012年间,各国住房价格均进入了一个长达半个多世纪的上升期。中国在1998年住房商品化改革后,也经历了持续二十年的房价上涨,这对经济社会的发展产生了深刻而持久的影响。

根据李嘉楠等(2017)的计算,1998-2003年房价年均增长率仅为3.45%,2004年快速攀升到18.71%,而2004-2007年年均增长率达到11.81%,2008年小幅下跌1.89%,2009年增长率高达24.69%,2009-2014年年均增长率为5.88%。1998-2015年,北京、上海、深圳、广州四个一线城市房价年均增幅都超过了10%,2014年相比2000年分别上涨了283%、370%、265%和332%;而2010年以来,北京、广州和深圳的房价平均增幅更是高达20%以上(张莉等a,2017)。上述研究均采用国家统计局当年新建商品房平均销售价格数据,由于中国住房建设一般由市区向外围扩展,而郊区房价相对于市中心的价格要低很多,所以上述测算不够准确,存在房价增长率低估的问题。Hanming Fang等(2015)使用微观巨量的新建商品住房抵押贷款数据,以同一新建住宅项目不同交易时间的住宅单元构建了同质住房交易价格指标,其计算的房价增长率为:从2003到2013年,中国一线城市房价年均增长13.1%,二线城市增长10.5%,三线城市增长7.9%。无论采用哪种数据,中国房价都呈现长期整体快速上涨、空间分化的基本特征。

鉴于新建商品住房销售价格在整个房价体系中的引领与核心地位,本文采用文献研究法,从大国转型的时代背景出发,从供给与需求两个方面着手,探讨引起中国房价长期变化的基本因素。本文结构安排如下:首先回顾住房制度改革与房地产业发展的转型背景,其次深入分析住房供给端的决定因素,再次分析住房需求端的决定因素,最后是本文结论。具体逻辑结构如图1所示。

图1 住房供需两端与住房价格

二、住房制度改革与房地产业发展的转型背景

中国1998年住房商品化取向的制度改革是在1978年计划经济向市场经济转型的时代大背景下展开的,而后住房产业的发展又根植于转型经济的土壤。狭义的转型经济又被称为“转轨经济”和“经济转型”,通常指计划经济向市场经济转型(黄南、张二震,2017)。中国采取渐进式改革的主要目标在于建立社会主义市场经济制度,其中,1994年《国务院关于深化城镇住房制度改革的决定》将住房商品化、产权私有化定位为住房改革的基本目标(中国社会科学院财贸所“中国住房制度改革”课题组,1997)。1998年国务院发布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,要求停止住房实物分配,实行货币化分配。多年的改革使得城镇住房由房屋管理部门主导向政府机关、国有企事业单位人员分配,转变为由市场向全体公民配置,实现了住房配置的转型。

大国转型经济的基本特征,表现为以下三点:第一,资源配置除了受市场决定外,还深受政府影响;第二,政府一方面提供制度创新,另一方面沿袭着计划经济时期对经济社会行为的诸多管制;第三,渐进式改革与转型在空间上的表现为:区域间经济社会发展存在较大差距。这三个特征构成了住房市场运行的基本外部约束条件。

1998年市场化取向的转型已取得很大成绩。按照常修泽、高明华(1998)的计算,1997年中国整体市场化程度为51%,市场配置资源的基础功能已初步确立。但王小鲁等(2017)按照十分制的测算,中国市场化程度也仅从2008年的5.48提高到2014年的6.56。政府仍然在土地、收入等要素配置方面发挥重要影响。在这样的资源配置模式下,中国住房市场开始形成与发展。

在近四十年的转型中,政府提供了一系列制度创新,推动了房地产业发展。首先,收入分配制度由按劳分配向按要素分配转变,极大提高了人们的收入与财富水平。其次,放松严格的人口管理制度,推动了人口大规模流动;20世纪90年代初政府对农民进城务工管制的放松与90年代末大学生“双向选择”的实行(殷德生等,2017)完善了劳动力要素市场。再次,构建现代金融体系是经济转型的重要内容。1993年国务院颁布《关于金融体制改革的决定》,确立市场化改革的方向;随着渐进式金融改革的推进,住房抵押贷款、住房公积金等金融创新逐步推广。在制度创新的同时,延续着计划经济时期对经济社会行为的严格管制。第一,施行计划生育政策,导致了人口自然生育率的下降,性别与年龄结构的突变;第二,土地管理制度改革使得政府成为土地一级市场的唯一供给方,推高了土地市场的垄断程度;第三,地方政府对房地产业微观运行的严格管制,导致住房供给弹性较小;第四,公共品配置与城市的行政权力的层级高度相关。政府对经济社会的管制一定程度上制约了住房市场运行。

中国是一个地理面积广阔的大国,其经济转型从空间上看呈现出一个由点到面、由南至北、从东到西渐近的过程,从最初1980年以深圳为核心的五个经济特区,到1984年14个沿海开放城市、1990年的上海浦东大开发,到1998年批准沿江和部分内陆省会城市开放,最终到全面的开放格局。中国经济增长前沿课题组(2012)认为,中国东南沿海、中部、西部已分化出一个层次分明的发展阶段“雁字”排序。陶新宇等(2017)也发现,中国东、中、西部城市的经济结构已形成一个大国“雁阵”模式。迄今的转型实践证明,大国转型必然是一个渐进的过程,区域间市场经济的成熟度、人口状况、收入、土地供给状况、政府管制严格程度、公共服务分布等仍将长期存在较大差异。这种大国经济社会发展的区域不均衡深刻影响了房价的空间分布。

三、住房供给与住房价格

根据经济学的基本原理,住房供给是决定住房价格的两个基本要素之一。中国住房供给呈现价格弹性小、空间差异大、整体供给能力不足的基本特征。

根据邹至庄、牛霖琳(2010)的计算,1987-2006年中国城镇存量住房供给的价格弹性为0.831。SongTao Wang等(2012)以中国35个大中城市1998-2009年数据为基础,计算国家层面的新建住房供给价格弹性在2.8-5.6之间。在国际比较中,刘学良(2014)发现中国住房供给价格弹性为2.65,明显小于用美国大都会数据估计得到的约7.3,中国城市的住房供给能力明显小于美国市场。从时间趋势上看,2004年城市土地供给制度变革后,20个主要城市新建住房供给弹性由2001-2005年间的3.25下降到2006-2011年间的0.51(严思齐、吴群,2014)。从空间的角度看,区域间存在住房供给弹性差异大的基本特征,具体如表1所示。可以发现中西部城市住房供给弹性较高,而东部城市特别是一线城市弹性较低,而城市间供给弹性存在巨大差异。

表1 城市间住房供给价格弹性的估计

根据供求决定价格的理论,当住房供给完全富有弹性时,住房需求的增长不会带来价格上涨;当住房供给完全无弹性时,住房需求的增长会带来房价持续快速上涨。中国住房供给价格弹性整体上较小、区域间供给弹性差异较大的特征,在很大程度上决定了住房价格的长期上涨与空间分化。下文着重从供给端的土地、行政管制、公共品资本化、市场结构四个方面探讨影响住房供给能力与弹性的主要原因。

(一)土地供给与住房价格

土地特别是住房用地是决定住房供给的根本要素之一,大量研究认为土地资源配置是探讨中国房价成因的基本视角之一。由于城市土地属于国有,土地主要由政府配置。具体来讲,中央分配省(自治区、直辖市)级层面的建设用地指标,省(自治区、直辖市)再分配其下一级政府的建设用地指标,依此类推,即所谓的层层分解(汪晖和陶然,2009)。在建设用地的具体用途分配上,由本级政府决定(本级政府拥有实际的裁量权)。即在地方政府建设用地数量确定的条件下,由其分配不同用途土地的数量。中央政府出于政治上的考量在省级层面分配土地指标,2004年后出于平衡区域发展目标而施行的西部大开发战略带来了偏向中西部的土地供给政策。地方政府通过土地招拍挂制度和土地收储制度建立了对城市土地一级市场的垄断,在追求经济增长和财政收入最大化的双重目标下,增加工业用地的出让面积,降低工业用地价格,吸引投资推动增长;减少商住用地的出让面积,提高商住用地价格,获取最大化的土地出让收入(雷潇雨、龚六堂,2014;高楠,2016)。

具体来讲,研究者一致认为住宅用地的供给量与房价呈反向关系,而对住宅用地的价格与房价的关系却存在不同的观点,同时,研究者发现土地管理制度会影响房价。

首先,分析土地供给量与房价。整体上,住宅用地供给量的减少导致了房价上涨,而土地配置的空间不均衡带来了房价分化。LiTian等(2009)认为,1990年代中后期住宅用地供应量大幅减少,导致了住宅价格上涨。陆铭等(2015)使用中国286个地级市2001-2010年的数据研究发现,2003年以来施行偏向中西部的土地配给策略,带来了东部房价的更快增长,进而导致了房价的空间分化加速。对于土地供给量不同指标与房价的关系,研究者做了细致、深入的研究。余华义(2010)使用35个城市1998-2008年房地产开发企业购置的土地面积代表的土地供给量,发现其对房价具有显著的负向影响。张娟峰等(2012)对35个城市2003-2008年数据的研究发现,当期、滞后一期、滞后二期的土地供给量均对住房价格有显著负向影响。陈斌开、杨汝岱(2013)使用人均土地开发面积代表住宅用地供给,发现:土地供给增长率与房价增长率呈反向关系。王第海等(2015)从理论上证明,当土地供给增长率小于经济增长率与人口增长率之和时,房价必定上涨。张莉等(2017b)证明,商住用地占比下降能够显著引起房价的上升。

其次,分析土地价格与房价。研究普遍认为,住宅用地价格是影响房价的重要因素。部分文献认为,土地价格对房价有正向推动作用。Edward L. Glaeser等(2016)发现,虽然中国房价要高出建筑成本的15%-30%,但两者间的差额主要在于较高的土地成本。梁云芳、高铁梅(2006)研究证明,住宅土地价格对住宅销售价格有较大的正向影响。王立平(2013)利用2000-2009年30个省份面板数据研究发现,包括土地成本在内的真实建筑成本对房价具有稳健性的影响。但也有文献认为,地价与房价的关系是复杂的。况伟大(2005)从理论上证明:当土地市场供大于求时,地价与房价是负相关关系;当土地市场供小于求时,土地价格与住房价格是正相关关系。现实中,由于中国地方政府对土地一级市场的垄断,出于获取土地出让金收入最大化的目的,常常采用饥饿营销的手段,推动住宅用地供给小于需求,导致地价的升高带动了房价的升高。张娟锋、刘洪玉(2010)发现,住宅用地价格与住宅销售价格存在联立性,其中住宅用地价格变动一个单位会带来住宅价格0.761个单位的变动,而住宅价格变动1个单位会带来住宅用地价格变动0.272个单位。Hongyan Du等 (2011)使用四个直辖市的面板数据研究发现,房价与地价存在长期的均衡关系;短期房价与地价之间存在单向因果关系,短期房价是地价的格兰杰原因,而反向却不成立。尽管对短期地价与房价的关系存在争论,但研究者仍然一致认为长期来看,地价是影响房价的基本要素之一。

最后,分析土地管理制度与房价。在2004年前后,中国城市土地管理制度发生了根本的变化。多数研究都发现,这一变化导致住房供给价格弹性下降,效率降低,主要表现为土地与住房市场对价格的反应更为缓慢(Hongyan Du等,2011)。具体来讲,2003年末城市土地收储制度确立,导致多元化土地供应格局转向了地方政府对土地供给一级市场的垄断。邵新建等(2012)运用25个主要城市1998-2010年的数据,研究发现土地收储制度推动了房价的上涨。而2004年下半年城市经营性用地制度由生地协议出让转变为熟地招拍挂出让,提高了土地市场化程度,推高了土地价格(张娟锋、刘洪玉,2010)。严金海等(2009)也发现,这一制度的推行使得北京长期房价水平出现跳跃式上升。

整体上讲,政府出于自身利益考量对土地资源的垄断性配置,导致中国住房用地供给不足,而空间上不均衡性的状况,带来了房价上涨与分化。

(二)行政管制与住房价格

住房供给不仅取决于土地供给数量,还取决于政府对住房生产流程的管制。中国一个住宅项目,从获得土地到项目施工,需要土地、规划、住建、环保、发改委等部门以及消防、卫生、水电煤、市政配套等方面的许可。总计下来,大约需要400多个审批环节。地方政府对住房项目的微观运营流程的过多管制,在很大程度上降低了住房供给弹性。

土地供给数量带来住房供给在空间水平方向的扩张,而容积率的调整却会带来住房供给在空间垂直方向的攀升。鉴于行政管制中的规划,特别是容积率管制对住房价格的影响突出,下文侧重对其进行探讨。

对住房项目的管制并不一定带来住房价格的上升,主要取决于城市规划,如容积率的管制等(丁成日,2006)。一方面,当城市规划过于严格降低了容积率与土地利用效率时,就会带来房价的上涨。胡若函(2015)以北京住房土地的容积率为例,发现严格的城市规划导致住房供给弹性下降,使得中心城区住房供给量的增长远低于住房需求的增长,从而带来中心城区住房价格的快速上升。另一方面,城市规划也能够通过增加住房用地投入、提高住房开发强度、减少住房单位面积的方式,来增加住房供给(陶金,2011)。世界范围的经验也是如此。在亚洲很多国家,由于建筑和土地使用法律的严格限制,带来了容积率的下降,导致住房供给减少、住房价格升高。这种情况在巴基斯坦的卡拉奇(Karachi)十分常见,对土地上的建筑仅允许较低的高度和较少的层数,使得住房可发项目规模减少。而泰国曼谷由于开发商能够根据土地价格调整容积率,在更高地价的土地上建造更高更密的住房,使得曼谷在1988-1990年地价年均增长21%的情况下,房价的增长却很有限(丁成日,2006)。整体上讲,政府对容积率的管控,应实现合理的房价与适当的居住用地建设强度之间的平衡关系(刘骏、蒲蔚然,2012)。

绝大多数研究都认为,中国由城市严格行政管制决定的住房容积率要低于自由市场决定的容积率水平(冷炳荣等,2010),这带来了住房供给的刚性。Hongbin Cai等(2017)对30个主要城市住宅地块数据的分析发现,实际市场中建造的总住房面积相比许可的容积率决定的面积增加了21.5%,在土地价值最大化的私人最优容积率与政府管制的容积率之间存在着显著差距。Ya Tan等(2016)以房屋价值中土地价值的占比作为中国城市住房容积率管制强度的代理变量,发现容积率管制限制了城市的住房生产,在2008年后其对主要城市的房价上涨有约20%的贡献。Jan Bruechner等(2016)发现:中国土地容积率低于自由市场状态下的容积率水平。从空间的角度看,城市间的容积率管制存在较大差异(Jan Bruechner等,2016)。周黎安(2017)收集了中国202个地级市土地交易数据,发现:1990-2010年的20年间城市人口增长越快的城市,容积率越低,即新建住房的总楼层越少。

严格的容积率管制降低了住房供给弹性,而城市间管制程度的差异,特别是大城市容积率管制更为严格,一定程度上加剧了房价的上涨与分化。

(三)公共品资本化与住房价格

不同地区在公共服务、气候、地理、环境等公共品方面的特征会带来宜居性的差异,这种差异最终又会通过资本化效应反映在住房价格上。从城市层面的研究看,梁若冰、汤韵(2008)使用35个大中城市2000-2005年的面板数据研究发现,公共服务水平显著影响当地房价。邵挺、袁志刚(2010)使用2001-2007年的35个大中城市数据研究发现,无论选取基础设施资源、教育资源、医疗资源和环境资源测算的城市公共品供给水平,还是选取每平方公里财政支出金额测算的城市公共品供给水平,均对当地房价有显著正向影响。从区域层面来看,赵安平、罗植(2012)采用2004-2009年30个省份的数据研究发现,财政中的民生支出对区域房价差异具有较大影响。

虽然整体上公共服务等代表的宜居性对房价影响显著,但不同种类的公共服务的影响又存在很大差异。梁若冰、汤韵(2008)发现,交通、环境和文化方面的公共服务对当地房价的影响显著为正,教育、医疗和就业方面的公共服务影响不显著。张娟锋、刘洪玉(2010)却发现,代表城市宜人性的空气质量、高等教育水平、绿化率对城市房价的差异的影响不显著,而犯罪率对城市房价差异有较为显著的影响。郑思齐等(2011)使用84个城市的上万个微观家庭样本研究发现,城市间住房成本的均衡水平与城市的正向宜居性的特征(如适宜的气候、绿化面积、道路容量、医护服务的可得性,以及平均教育年限等)正相关,而与城市的负向宜居性(如SO排放和交通拥堵)负相关。汤玉刚等(2015)使用35个大中城市2001-2011年面板数据研究发现,教育水平与公共交通方面的公共服务对房价的资本化效应显著,而文化与医疗方面的公共服务对房价的资本化效应不显著。随着研究的细化,具体到单一种类的公共品对房价的影响。从教育资源的角度讲,张浩等(2014)使用2006-2012年北京、上海、深圳、广州四个城市51个区县每平方公里重点小学数量发现:优质教育资源显著影响当地房价,且优质教育资源增加会带来房价更快速度上涨。邓慧慧等(2013)以高等院校师生比例代理教育资源,发现其对房价有重要的影响。从公共交通角度的研究看,王岳龙(2015)利用2004-2011年全国35个大中城市的房价数据研究发现,每新增一条地铁会导致城市房价上涨3.1%,每新修一公里地铁使得房价平均上涨0.1%;平均看,地铁开通对房价上涨的贡献率约为5.06%。而从空气质量的角度看,周梦天、王之(2018)利用96个城市2010年6月至2016年11月间的月度数据研究发现,PM2.5浓度每上升一个单位,房价显著下降约0.8%,空气质量已显著地资本化到城市房价中。

公共品在空间上分布的不均衡在转型经济的背景下,逐步资本化到城市与区域的房价中,进而很大程度上决定了房价的空间差异与分化。但整体上公共品资本化的过程,也带来了房价的上涨。

(四)市场结构与住房价格

住房市场供给端的结构对于住房价格具有重要影响。住房市场供给的结构既包括租赁与销售的结构,也包括销售市场中新增住房与存量住房的结构,一定程度上还包括政策性住房与市场化住房的结构以及正规住房与非正规住房的结构等,本文侧重分析新建住房市场中的厂商结构。

厂商作为住房供给的主体,其行为特征对住房价格具有重要影响,而市场结构类型则反映了这种特征。多数研究认为:中国房地产市场存在垄断的特征(胡晨光等,2015)。江小国、王先柱(2015)构造勒纳指数发现,中国房地产市场垄断程度较高。这里勒纳指数的构造,将开发商假定为同质的,仅考虑市场上开发商的数量对市场垄断程度的影响。而牟玲玲、宫正(2016)则从市场集中度、产品差异性和行业壁垒三个维度测量房地产市场结构,认为中国房地产市场属于垄断竞争型。从空间上看,城市间的房地产市场垄断程度存在一定的差异。况伟大(2004)也使用勒纳指数计算了1996-2002年四个城市住房市场的垄断程度,发现上海勒纳指数在0.34-0.45,相比北京、深圳、天津,其市场垄断程度较低。而对35个大中城市勒纳指数测算可以发现,大部分经济发达城市的垄断程度低于经济欠发达城市(江小国、王先柱,2015)。

按照经济学原理,具有垄断特征的市场结构中,厂商会通过降低产量推动价格上涨以获取最大化的利润。况伟大(2004)从空间竞争模型推导出,住房市场供给端的开发商垄断程度越高,房价会越高。陈超等(2011)认为,开发商垄断是高房价的直接原因。徐舒、陈珣(2016)则认为需求端的收入差距会通过房地产商的定价机制来影响房价,房地产市场的垄断程度越高,其定价能力越强,收入差距对房价的影响程度越大。邵新建等(2012)的研究则反证了这一观点,其建立古诺竞争模型推导出,住宅开发企业的数量越多会带来越低的房价;并利用2009年105个城市的620个商品房开发数据证明,开发企业数据量增加确实有助于降低房价。

二十年来中国房地产市场从无到有、从小到大,部分优质房地产开发企业逐步在竞争中扩大生产规模,走向垄断,在一定程度上推高了房价。

四、住房需求与住房价格

住房需求是决定住房价格的另一个基本要素。中国住房需求呈现整体价格弹性较小、区域差异显著以及对产权型住房特殊偏好的基本特征。

住房首先作为一种生活必需品具有满足居住需要的基本功能,这与十九大报告提出的“房子是用来住的”与“让全体人民住有所居”的定位是一致的。中国城镇人均居住面积历史起点较低,相关数据显示,1996年城镇人均住宅建筑面积仅为8.5平方米,1998年人均住房面积9.3平方米(易宪容,2009),而社会转型中人口空间流动性大,从而大量家庭存在增加住房面积与改善住房质量的内在要求。而住房作为一种价值量巨大的耐用品与稀缺的土地资源紧密联系在一起,又具有保值增值的金融品功能,在家庭财富与收入快速积累中,承担着资产配置的功能,这在很大程度上也拉动了住房的投资需求。传统文化中产权型住房对于中国家庭具有一定的特殊意义,这在一定程度上增加了对住房需求的偏好。

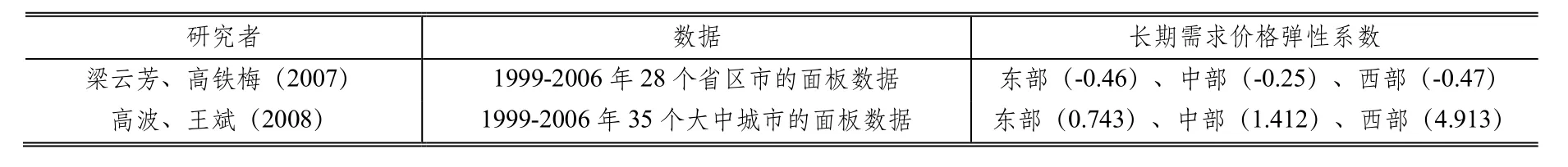

根据经济学原理,住房需求的价格弹性很大程度上决定了房价的走势。按照梁云芳、高铁梅(2007)的计算,全国层面的住房需求的长期需求价格弹性系数为-0.37;胡晨光等(2015)使用31个省区市2005-2012年的面板数据估计的需求价格弹性值为-0.585。多数研究估计出的住房需求价格弹性值较小,且绝对值小于1,说明中国住房需求更多地表现出刚性需求,且整体上需求强劲。从空间的角度看,根据钟庭军(2009)的研究,城市间刚性需求差异巨大,政治性城市刚性需求大,开放性城市刚性需求变化大。通过文献整理,具体如表2所示。可以发现,省级层面的住房需求价格弹性的绝对值均小于1,住房更多地表现为必需品;不同区域的住房需求存在较大差异,东部城市需求刚性最强。住房需求价格弹性的特征在很大程度上解释了中国房价的整体上涨与空间分化。

表2 区域与城市间住房需求价格弹性的估计

整体上讲,转型期的中国住房需求在时间上存在长期旺盛但空间上差异巨大的特征,这在很大程度上影响了房价的变化趋势。下文主要从人口变化、收入增长、资产配置需求以及需求的特殊性四个方面探讨中国住房需求的基本特征。

(一)人口变化与住房价格

住房是人类生存发展的一种基础性需要,人口的变化对住房需求有一种根本性的影响,仔细分析会发现,人口的空间分布、家庭结构、年龄结构、性别结构等均会对住房需求产生重大的影响。中国人口在整个转型时期,由于政府在20世纪80年代初对人口生育的严格管制,导致近40年来整体上人口数量增长缓慢,但人口的性别结构以及年龄结构随之发生了巨大的变化。伴随着区域间经济发展的不平衡、迁徙自由的逐步放开,人口尤其是劳动力在空间上的分布发生了深刻的变化。

人口数量的变化是决定住房需求的一个基本点,而家庭作为人口社会生活的基本单位,其数量变化对住房需求具有根本性的影响。陈洪波、蔡喜洋(2013)对德国的研究发现,自然生育带来的人口的变动是决定房价的最关键因素之一。根据国家统计局的数据,从1998年到2016年中国人口数量增长了10.83%,年均增长率仅为5.7‰;人口出生率从1998年的15.64‰持续下降到2010年11.90‰;随着2016年二胎政策的放开,该年人口出生率回升到12.95‰。虽然整体上看1998年住房改革以来,人口增长率与出生率增长都较为缓慢,但人口的家庭结构却发生了巨大的变化。根据彭希哲、胡湛(2015)的计算,1982-2010年中国家庭规模不断缩小,从户均4.41人下降为3.09人,虽然人口数量仅增长了31.91%,但家庭户数却增加了大约一倍。家庭户数的快速增长带来了对成套住房需求数量的极大增加。

人口的空间结构构成了影响住房需求的另一个重要基本支撑点。1982-2013年,中国流动人口从657万增长到2.45亿,年平均增长12.38%(李嘉楠等,2017)。陆铭等(2014)认为,城市房价上涨的主要推动力来源于迁移人口的新增住房需求,城市移民比重越高,房价越高;移民比重提高越快,房价增长越快。Carlos Garriga等(2017)认为:中国农村人口向城市迁移,这一人口的空间结构转变能够解释房价增长的80%。孟庆斌等(2017)认为,人口跨区域流动是东部地区房价上涨和房价收入比扩大的主要推动力,但对中西部地区影响却不显著。

居民住房需求与年龄高度相关,个体在20岁以后住房需求快速上升,50岁后开始逐步下降(陈斌开等,2012)。这种不同年龄段对住房需求的差异性,导致了不同区域住房需求在时间维度上的差异。

从文献的角度看,研究者多认为整体上讲,青壮年人口的增长会带来住房需求的增加。杨华磊等(2015)通过对中国历年出生人数的考察,发现20世纪60年代和80年代各存在一个生育高峰,随着80后步入婚姻,城镇住房需求出现上升。刘学良等(2016)的研究也佐证了上述观点,即20世纪80年代(1981-1991)生育高峰期出生的人口集中进入婚姻是导致2004年以来住房价格持续快速上涨的重要原因之一。李恩平(2016)对2010年第六次人口普查数据研究发现,城镇人口对住房需求存在20-28岁、39-48岁两个需求密集年龄段,而2014年之前住房密集年龄人口的快速增长带来了住房需求和价格的快速增长。崔惠颖(2015)以15-54岁人口占总人口比例表示劳动人口占比,研究发现,这一比值的上升也会显著推高住房价格,其主要机制在于整体上劳动人口收入的增加与劳动人口数量的增加,带来住房需求增加,推高了房价。

对于老年人口对住房需求以及房价的影响,各方研究却存在较大的争论。部分研究认为会有正向影响。徐建炜等(2012)利用中国1999-2009年的省份数据研究发现,老年人口抚养比例增加带来房价上升。王聪等(2017)运用中国家庭金融调查数据研究发现,老龄人口比重的提高,会增加房产的投资需求。邹瑾等(2015)使用1998-2013年31个省份的面板数据,研究发现老年人口比重在长期内会带来房价上涨,可能的机制在于,转型经济的红利使得现今的老年人口财富较多,其投资需求、改善性需求等多元化住房需求较多。另一部分研究认为存在负向影响。郭娜、吴敬(2015)认为,人口老龄化通过两个途径在长期内对房地产需求产生负向影响:一是青年人口比率的下降,直接减少了适龄人口的居住性住房需求;二是劳动人口的比重下降,使得经济增长和收入水平提升效应减弱,降低了购房需求。赵华平、张所地(2014)通过对2000-2011年中国31个地区的实证研究,发现老年人口抚养比对当期的商品住宅价格具有负影响。还有部分研究认为存在门槛效应。丁洋、郑江淮(2018)利用中国2005-2015年的宏观数据研究发现,当65岁以上人口占比低于18%时,随着老龄化的增加住房需求也在增加;当高于18%时,随着老龄化的增加住房需求减少。

随着转型期人口受教育程度的提高,中国人力资本结构发生了重大的变化。张超等(2015)认为:高校扩招对住房价格产生了重要影响。陈斌开、张川川(2016)发现,高等教育人口占比每增加1个百分点,城市住房价格将上涨4.6%-7.9%,这可解释2002-2009年间房价增幅的12%-20%。高等教育资源区域分布的不均加之1999年高校扩招,导致大量人力资本在部分大城市集聚,这带来了住房需求的整体上涨和部分空间的需求快速集聚。由于区域经济发展水平的差异,高校毕业生多选择东部城市就业,增加了当地的需求,推高了东部城市房价,而扩招速度影响更为显著(张传勇、刘学良,2014)。

人口的性别结构,特别是年轻人口的性别结构,也在很大程度上影响了住房需求,将在下文中国住房需求的特殊性中加以探讨。

(二)收入状况与住房价格

收入是构成真实住房需求的基本条件之一。收入的变化大致与四个方面的因素有关:第一,收入受分配制度的影响。中国从计划经济的按劳分配转向了市场经济条件下的按要素分配,在很大程度上提高了家庭的收入水平。第二,当期的实际收入主要受劳动生产率的影响。随着劳动生产率的提高,实际收入水平也提高;名义收入的变化还受货币政策的影响,宽松的货币政策会推高名义收入的水平。第三,当期的收入还受金融制度的影响。转型期的中国金融制度逐步完善,金融可以将个体未来的收入贴现到当期使用,从而提高了当期的预算约束水平。第四,收入还会受到代际间收入与财富转移的影响,年轻人收入可能来自父母馈赠。

转型期的中国家庭收入快速增长。2004-2007年,中国因工资体系改革而引发家庭收入水平大幅提高,导致部分家庭出于改善住房环境而形成大规模的改善性购房需求,同时也促使部分家庭出于投资考虑而形成大规模的投资性需求(顾海峰、张元姣,2014)。李仲飞等(2016)采用2004-2013年30个省份的数据研究发现,相对于财产性收入、经营性收入和转移性收入,工资性收入对房价的影响最大。高波等(2014)对30个大中城市的研究表明,一单位当期人均收入的增加大约会带来当期房价6%的增长。沈悦、刘洪玉(2004)利用14个城市1995-2002年同质价格数据,研究发现城镇居民家庭人均可支配收入是影响住房需求的最重要变量,家庭人均可支配收入增长10%,会引起住宅价格上升9%-11%。Edward L. Glaeser等(2016)认为,中国房价变动主要受房屋供给增长状况以及需求方面的收入增长与潜在城市人口增长的影响。收入对城市房价的影响存在空间上的差异。余华义、黄燕芬(2015)认为,一线城市和东部城市的房价在很大程度上受其他城市收入变动的影响,而中西部城市的房价主要受本城市收入变动的影响。也有研究认为,长期而言收入不是推动中国房价上涨的主要因素(梁云芳、高铁梅,2007)。

转型期的金融创新通过信用将未来的收入贴现到当期来使用,提高了当期的住房需求,也在一定程度上改变了个体的住房消费行为。崔新明(2003)使用跨期预算约束住宅价格模型研究发现,引入住宅抵押贷款这一金融创新后,住宅需求不仅取决于现有收入,还取决于未来预期收入,即住宅需求价格取决于家庭的持久收入。李宏瑾(2005)发现个人住房贷款对房地产需求有正向影响。严金海等(2009)认为,20世纪90年代后期中国住房消费贷款制度的建立与金融市场的发展,使得大多数购房者的收入预算线向外移动,增加了住房需求。顾澄龙等(2015)利用2005-2011年中国55个大中城市的面板数据研究发现,住房公积金制度覆盖率每提高1个点,房价上涨0.188;覆盖率从0提高到72%,带来了房价13.5%的上涨。对发达经济体的研究也有类似的结论。Blickle,Kristian(2021)对瑞士的研究发现,住房抵押贷款的增加推高了房价。美国的金融创新也会推高住房需求,Atif Mian,Amir Sufi(2022)发现住房抵押贷款证券化,导致了住房价格与交易量的上涨;Jan K.Brueckner等(2012)发现,次级贷款增加了住房需求,推高了房价。

收入虽然主要来源于自身,但也会来自于馈赠。中国传统“家庭式”社会文化使得父代有责任为子女购房(谌鸿燕,2017),特别是为男性后代购房;同时,中国城镇实行多年的独生子女政策,累积了大量的独生子女家庭,又使得父代资助成年子女购买住房具有财富继承的意味(Xueying Mu等,2021)。廖俊平等(2011)根据2009年11月广州开展的“限价房购房需求调查”数据研究发现,在10 121个有效样本中有约43.8%的限价房申请者的购房首付款来源于父母、亲属的支持。张园、武永祥(2016)研究发现,面对高房价,父辈通过资产与财富向下一代的提前转移,使子女的收入预算线外移,从而增加了住房需求,也进一步推高了房价。谌鸿燕(2017)认为,子代的住房需求不仅跟个体的收入与金融贷款制度有关,还与父代的收入和财富有关,特别是与父代的住房财富有关。

不仅收入影响住房价格,收入分布的状况也是决定住房价格的重要因素(NikuMäättänen,MarkoTerviö,2014)。侯为民和孙咏梅(2014)认为,收入差距过大是产生房价虚高的主要原因。张川川等(2016)研究发现,收入不平等对我国城市房价收入比有显著的正向影响,基尼系数的上升至少解释了同时期房价增幅的约6%。徐舒和陈珣(2016)建立了序贯决策的理论模型,推导出收入差距越大,住房的绝对价格和相对价格就越高。部分研究发现收入差距与房价两者间有内生关系。陈健和高波(2012)研究发现,省内收入差距同房价存在正向的互动关系。李永刚(2016)使用1999-2013年中国31个省区市面板数据研究发现,收入差距与房价之间存在正向互动关系,收入差距对房价的作用程度更大。从具体机制上看,王先柱和赵奉军(2013)研究发现,收入分配差距的扩大在微观上通过“挤出效应”、在宏观上通过储蓄率的上升引发过度住房投资、助长房价。这一解释侧重强调收入差距带来的住房投资需求的增加。收入差距对住房价格的影响存在时间与空间上的异质性。李仲飞等(2016)认为,在初期,收入差距会抑制房价,中期影响不显著,后期会推高房价;在空间上,由于区域经济成熟度的不同,收入差距与房价的关系也不同。张传勇(2014)进一步发现,中国整体上以及东、西两大区域的收入差距与房价波动均存在显著正相关,但中部地区不显著。

(三)资产配置与住房价格

转型期的中国,随着收入的快速增加与财富的大量积累,中国多数家庭,特别是富裕家庭产生了资产配置的需求。对于理性的家庭来讲,需要选择合适的资产进行持有。而住房作为一种金融品,由于其与稀缺的土地资源紧密联系在一起,使得其具有保值增值的功能,这样,住房就成为了资产配置即投资的一个可能选择。根据杨赞等(2014)的研究,住房的资产配置需求即投资需求与房价增长率(即住房回报率)、住房投资的长期贴现率(即流动性)正相关,与其它无风险资产的回报率、家庭相对风险厌恶系数以及住房回报率的标准方差负相关。具体来讲,住房的资产配置需求主要由以下六个方面的因素决定。

第一,住房投资的收益率,这是影响住房投资需求与配置的首要因素。甘犁等(2013)利用2011年中国家庭金融调查(CHFS)的微观数据,测算的家庭第一、第二、第三套住房的平均收益率分别为151.7%、104.2%和89.2%;而仅测算商品房的收益率时,家庭购买第一、第二、第三套住房的平均收益率分别为103.2%、73.8%和52.1%。如以房价增长率表征投资住房收益率的话,按照Hanming Fang等(2015)的计算,从2003到2013年,中国房价年均增长率一线城市为13.1%,二线城市为10.5%,三线城市为7.9%。整体上讲中国住房作为一种投资品,其投资收益丰厚,城市间有较大差异,收益率的波动较小,风险较小。

第二,其他金融资产的供给情况、收益率状况以及流动性,这些均是影响住房需求的重要因素。先分析住房与其它金融资产的配置选择。由于中国金融市场以直接融资为主间接融资为辅的供给结构,同时,由于金融市场不成熟的属性以及过高的门槛限制使得金融投资品匮乏,加之长期的利率管制导致中国实际利率过低(李文溥、李昊,2016),使得家庭在金融资产配置上更多地以存款的形式持有,而较少以债券、股票与基金等方式持有;相对于金融资产,由于住房价格的长期快速上涨,特别是北上广等一线城市住房价格增长更快,其住房金融属性更强,流动性更好(廉永辉、张琳,2015),更适宜作为一种投资品,从而住房成为了家庭配置资产的一种必备品。从发达国家的经验来看,住房作为抵押品的流动能力越强价格越高(Albert Alex Zevelev,2021)。再分析住房与实物资产的配置选择。Chen, Kaiji and Yi Wen(2017)认为,中国在经济转型中,长期的经济增长带来的较高资本收益率无法持续,人们对于另外一种价值储藏手段的强劲需求的理性预期,诱使现有的从事生产活动的人们转而到房地产市场上进行投机。

第三,金融知识对住房投资需求的影响。金融知识也是影响住房投资需求的一个重要因素。其主要通过影响家庭资产配置,进而影响住房投资需求。转型经济背景下,中国大多数家庭金融知识匮乏导致资产配置范围较为狭窄(张腾文等,2016;张号栋等,2016)。尹志超等(2014)研究发现,金融知识的缺乏导致了家庭资产配置时,较少考虑金融市场与风险资产投资,而住房无需专业知识,成为了资产配置的主要选择。

第四,风险态度对住房投资需求的影响。风险偏好是影响房地产需求的重要因素,风险偏好的上升会带来住房需求增加、房价上涨(张斌,2012),而风险偏好的下降,会带来对住房这类风险资产的需求下降。罗安邦(2014)对1999-2012年31个省区市面板数据的分析发现,中国购房者主要是风险爱好型。风险爱好的家庭与中性的家庭相对于风险厌恶家庭拥有更高比例的房产,大城市风险爱好家庭的比例远高于风险厌恶家庭的比例(张琳琬、吴卫星,2016)。但也有研究认为,家庭风险态度对家庭房产选择的影响不显著(段军山、崔蒙雪,2016)。

第五,投资心理对住房投资需求的影响。投资心理对资产价格具有重要决定作用,过于乐观的预期会导致资产价格的快速上涨(瞿强,2001)。其具体机制在于,房地产市场的投资者,由于心理因素产生的认知偏差,会导致集体陷入“错觉”,即过高预估了房价,从而增加了住房需求,推动了价格上涨(Robert Shiller,2014)。在中国这样的金融不完全的市场中,由于“卖空”机制的欠缺,使得悲观者的预期无法反映在住房价格上,认知偏差导致的房地产投资风险的低估,就成了房地产市场价格调整不足的关键因素。

第六,套期保值的金融品属性对住房投资需求的影响。从其金融与投资品的角度出发,房价本身的上涨也会推动住房需求的增加,其主要机制在于两个方面:第一,风险厌恶的家庭为了对冲住房价格上涨的风险,规避将来过高的购房成本,将未来的住房购买需求转化为当前的住房需求(周京奎,2013)。第二,风险厌恶的租房家庭面对房价上涨时其房租也上涨的风险,为了对冲风险,将租房需求转化为购房需求(何兴强等,2015)。以上风险对冲的套保房价与租金的行为,会增加当前的购房需求,对购房概率和住房价格均具有正向影响。

转型期的中国,财富的积累产生了巨大的资产配置需求,但由于金融市场的不发达,经济增长的放缓,导致住房价格增长的状况下,大量的资金转移到住房投资上,但资金的分布在空间上却存在极大差异,这很大程度上决定了房价整体的上涨与波动,也导致了房价的分化。

(四)住房需求的特殊性与住房价格

传统文化中,住房对于中国人具有一定的特殊性,表现为更加偏好新建住房与产权式住房;相对西方文化与传统,住房在中国具有更强的地位品特质,使得对价格昂贵的住房有强烈的偏好;而中国父代还在文化与心理上有资助子代完成婚姻购房的传统。这些都在很大程度上构成了中国住房需求的特殊性。

中国传统文化宣扬的“安居乐业”观念为民众普遍接受。王先柱等(2017)从儒家文化的角度强调,中国人更重视自有住房,使得住房产权需求更高。部分研究证实,在中国拥有自有住房对于城镇居民的主观幸福感有着显著的正向影响(李涛等,2011;张翔等,2015)。同时,房屋的居住属性,例如房间数目、房屋人均使用面积均对首套房家庭的主观幸福感有显著正向影响,而房屋已使用时间对幸福感却有显著的负向影响。这种状况导致中国居民对面积较大的新建住房的购买需求相对更多。

住房不仅具有居住的功能,还具有奢侈品、地位品的功能。住房这样一种显示社会地位和经济状况的功能在中国具有长久的历史。一些研究发现,豪华住房具有展示社会地位的信号功能(金烨等,2011),而家庭对自身社会地位等级的主观评价与拥有的住房面积呈显著的正相关性(杭斌、修磊,2015)。

社会地位指个体在社会中的相对位置。传递个体或所在家庭良好的社会地位信息常需要通过一定的媒介,而由于住房价值量巨大且可视,就成为了最重要的一种信息传递媒介。英国社会学家桑德斯(Saunders,1978)认为,现代社会中住房越来越重要,甚至比职业更能准确地划分社会分层状况;是否拥有属于自己的住房财产不但是个人已获得的生活机会的标志,而且还会进一步影响个人其他生活机会的获得。在新加坡,Tai-Chee Wong, Adriel Yap(2003)研究发现,随着三十年经济的持续增长,更多的中产阶级不再满足于公共住房,而增加了私人住房需求,渴望通过住房升级来塑造社会地位与身份。

从历史的视角看,中国住房常常与个体或家庭的社会地位紧密相连。清代对于王公贵族和官员的住房有严格的等级划分(云妍等,2018)。1949年后的中国逐步建立了计划经济制度,这个时期住房实行行政手段实物分配,按照个体的社会地位与职业,依据一定等级序列分配,形成了中国特色的住房等级制度(李国庆,1990)。这样一种长期的历史浸染,带来了对住房标志社会地位的一种文化认同。1998年住房商品化改革后,住房由于价值量巨大且可视,更成为了个体与家庭显示财富与社会地位进而获得更多的人脉资源和未来收益的媒介,这在一定程度上增加了住房需求。

20世纪80年代初人口计划生育政策的施行,加之传统文化中对男性后代的偏爱,导致年轻人口中男性比例的上升、性别比例的失衡。这种失衡使得未婚男性要提高与优秀未婚女性成功匹配的概率,需要通过住房财富来传递个体在竞争者中地位的信息(杨晓维、刘雯,2016)。张安全等(2017)研究发现,住房在中国婚姻市场充当着地位性商品,具有传递家庭财富信息的职能;房价收入比越高,性别比例失衡对房价的影响越显著。ShangJin Wei等(2012)测算,中国2003-2009年城镇住房价格上涨的30%-48%来自性别失衡产生的地位关注。中国农村地区性别比例失衡更为严重,为了传递信息、匹配婚姻,更大面积和更高质量的新建住房成为了传递家庭信息与个体经济状况和社会地位的主要载体(方丽、田传浩,2016)。

中国由于自身历史、文化积淀所形成的对住房需求的特殊性偏好,在一定程度上增加了住房需求,推高了住房价格。

五、结 论

十三亿人口的大国在近四十年的转型中,间歇性的制度创新为市场化取向的改革提供了持久的制度红利,推动了价格在住房市场上配置资源功能的逐步完善。近二十年来政府对土地资源配置介入程度加深,中央政府出于平衡区域经济发展的政治考量施行的偏向中西部的土地供给政策,地方政府出于推动增长和收入最大化的双目标施行的偏向工业用地的土地供应策略,加之地方政府对住宅容积率的严格管制,都导致了整体住房供给弹性的下降与空间上住房供给的不均衡。在人均住房面积历史起点较低、人口大规模流动的状况下,住房需求伴随着收入的快速增加而增加;同时,由于经济发展的不均衡导致了人口流动与收入分布的不均衡带来了住房需求的空间不均衡。当住房供给与需求结合在一起时,这样的一种基本状况就决定了整体上房价的长周期上涨与空间上的分化。

中国与西方成熟经济体的住房市场存在一定差异。经济转型无法割裂历史与过去,传统文化中对新建住房与产权式住房的偏好仍深入国人的意识。传统社会家庭财富与收入的传承方式,以及父代为子代婚姻匹配须承担的购房责任,加之年轻人口中性别比例的失衡,都导致中国的住房需求与西方存在较大差异。转型期经济的快速增长带来了财富的大量积累,而资本市场的落后与不成熟使得资产配置需求转向了住房市场。公共品配置的历史沉淀,加之转型期城市间公共服务的不均衡,带来了不同城市间住房供给整体上的品质差异。这些特征都会反映在价格上,使得中国房价相对于西方成熟经济体增长更快,而空间分化更为严重。

整体上讲,中国全域性房价长期上涨与空间的分化主要是市场价格发现功能的自然展现。转型经济背景下,政府的行为也对房价的变化产生了至关重要的影响,传统文化也发挥了重要的作用。