2020年调水调沙工程实施期间黄河口海域浮游动物群落结构特征

2022-08-23王秀霞张培超杨艳艳李凡李少文徐炳庆张孝民王育红

王秀霞, 张培超, 杨艳艳, 李凡, 李少文, 徐炳庆, 张孝民, 王育红

(山东省海洋资源与环境研究院, 山东省海洋生态修复重点实验室, 烟台 264006)

河口生态系统是陆海交互的集中地带,在径流、潮流和风浪的共同影响下,河口水流与泥沙运动具有很强的非恒定性,从而形成重要、复杂且敏感脆弱的独特河口生态系统[1],河口生态系统的稳定对所在地区经济社会健康发展具有重要影响。中国黄河河口区属于典型的河口生态系统,其饵料丰富,是鱼类重要的产卵场、育幼场和索饵场[2]。近几十年来,由于黄河上、中游降水量减少、水土流失严重等自然因素影响以及人类活动的干扰,黄河下游及入海口区域存在严重的水少沙多、水沙关系不协调的问题[3-4]。为解决这一问题,黄河“调水调沙”工程自2002年起逐年实施,通过对黄河干流和支流上的大型水库进行联合调度,调节和控制下游的水沙关系,使下游河道的输沙能力最大化,以减轻和冲刷下游河槽淤积,实现水沙平衡[5]。这期间黄河下游平滩径流急剧升高,大量的淡水、泥沙、营养盐等在短期内涌入黄河口海域,对其生态环境、浮游生物、渔业资源等产生较大影响[4,6-7]。因此,对黄河口海域生态系统研究非常必要。

浮游动物主要摄食浮游植物,同时也是多种中上层鱼类的饵料,是河口生态系统中物质循环和能量流动的关键环节。近年来,针对黄河口及其邻近海域浮游动物的研究已有较多报道,马静等[8]对2007年夏季黄河口及其邻近水域浮游动物的群落特征进行了研究;王文杰等[9]对2010 年秋季黄河口及其邻近海域中小型浮游动物的群落特征进行了研究;还有针对包含黄河口海域的渤海水域大范围研究[10-14],但针对调水调沙工程实施期间黄河口海域浮游动物群落结构特征的研究少见报道。现利用2020年调水调沙工程期间黄河口海域浮游动物调查数据,对该海域浮游动物群落结构特征进行研究,并探讨环境因子变动对海域内浮游动物的影响,以期为黄河口海域海洋生物资源研究、生态环境保护以及黄河调水调沙的科学实施提供基础资料和参考。

1 材料与方法

1.1 调查海区和样品采集

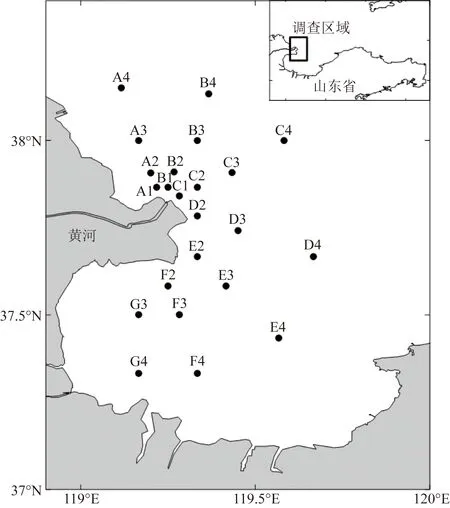

2020 年于调水调沙工程前 (6月15—20日)、调水调沙工程中(7月4—9日)和调水调沙工程后(7月20—25日)对黄河口及邻近海域进行3次海上现场调查,调查范围为37°20′N~38°09′N、119°07′E~119°40′E,在调查海域设置了7个断面(A~G),共23个站位(A1~A4、B1~B4、C1~C4、D2~D4、E2~E4、F2~F4、G3、G4)如图1所示。

海上采样和实验室样品分析方法均按《海洋调查规范》(GB/T 12763.9—2007)进行。浮游动物样品采用浅海Ⅰ型浮游生物网(网目孔径505 μm,网长度145 cm,网口面积0.2 m2)从底至表垂直拖网采集,样品转移至1 000 mL聚乙烯瓶中,立即用5%的甲醛海水溶液固定,带回实验室在Stemi 508体视显微镜下分析鉴定、计数,计数结果转化为丰度,用单位海水中个体数(ind/m3)表示。表层温度、表层盐度和水深用CTD(Seabird911)温盐深传感器现场测定。叶绿素a(Chl-a )浓度采用分光光度法测定,取1 000 mL水样经玻璃纤维滤纸(glass fiber filter,GF/F)滤膜抽滤,滤膜冷冻保存,带回实验室测定。取1 000 mL水样经0.45 μm醋酸纤维素膜抽滤,滤膜烘干称重测定悬浮物含量。

图1 调查站位Fig.1 Location of sampling stations

1.2 数据分析

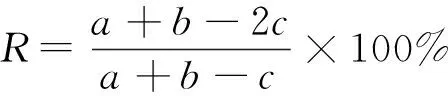

浮游动物优势种用优势度指数(Y)描述,定义Y>0.02 的种类为优势种;采用优势种更替率R表示3个调查阶段之间浮游动物优势种更替情况,计算公式如下。

(1)

(2)

式中:ni为第i种的个体数;fi为该种在各站位出现的频率;N为总个体数;a、b分别为两个相邻时期优势种数;c为两个相邻时期共同优势种数[15-16]。

采用Shannon-weaver 种类多样性指数H′、Margalrf丰富度指数d和Pielou 均匀度指数J′研究浮游动物群落多样性,计算公式如下。

(3)

d=(S-1)/log2N

(4)

(5)

式中:Pi为第i种的个体数与总个体数之比值;N为浮游动物总个体数;S为种类数。

对浮游动物的丰度x经log2(x+1)转换,应用Primer6 软件中Bray-Curtis相似性指数进行聚类分析,并进行多维度分析,进而利用单因素相似性分析(one-way ANOSIM)检验聚类组差异显著性[17-18],研究浮游动物群落分布规律。

平面分布图运用Surfer 14(Golden Software,USA)绘制,单因素方差分析以及浮游动物与环境因子相关性分析利用R4.1.1软件完成。

2 结果

2.1 黄河口流量变动

2020年调水调沙工程于6月24日启动,历时约20 d,黄河口(利津站)流量自6月28日明显升高,在7月3日达到最高值(图2)。

2.2 环境因子时空分布

调查海域水温在3次调查中呈逐渐升高趋势[图3(a)],平均水温分别为23.1、24.2和25.1 ℃,水平分布整体上表现为离岸高于河口、南部高于北部的特点,高值区均出现在南部海域F2站位附近。

与水温变化趋势不同,盐度呈现逐渐降低的趋势[图3(b)],平均盐度分别为29.1、27.4和27.3,水平分布上呈自河口向离岸逐渐升高的特点,在调水调沙中调查盐度变动幅度较大,变化范围为15.79~30.97,低值区位于黄河口近岸C2站位周围,说明近岸河口区盐度受调水调沙影响较大。调水调沙工程实施前,黄河口邻近海域悬浮物含量较低[图3(c)],随着调水调沙工程实施,大量淡水短期内流入,黄河口近岸海域悬浮物含量急速升高,在C1站位悬浮物达185.4 mg/L,从河口向外海逐渐降低,调水调沙结束后,黄河口口门附近海域悬浮物含量有所降低,但南部近岸海域仍然较高,说明调水调沙的影响持续时间较长。调水调沙工程实施前叶绿素a浓度整体较低,平均浓度为3.04 μg/L,水平分布不均匀,呈现河口高于离岸、南部高于北部的趋势,仅在河口区出现1个高值区[图3(d)],在调水调沙中和调水调沙后调查平均浓度分别为5.25 μg/L和4.33 μg/L,均出现多个高值区,水平分布较均匀。

2.3 浮游动物变动特征

2.3.1 种类组成及优势种

调查共采集浮游动物34种,隶属于9个门类,其中桡足类最多,共12种,占种类组成35.29%;其次是浮游幼虫11种,占32.35%;刺胞动物门4种,占11.76%;被囊类2种,原生动物类、端足类、磷虾类、十足类和毛颚类各1种。全年共出现优势种11种,以暖温性近岸低盐类群和广温广盐类群为主。

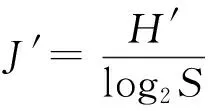

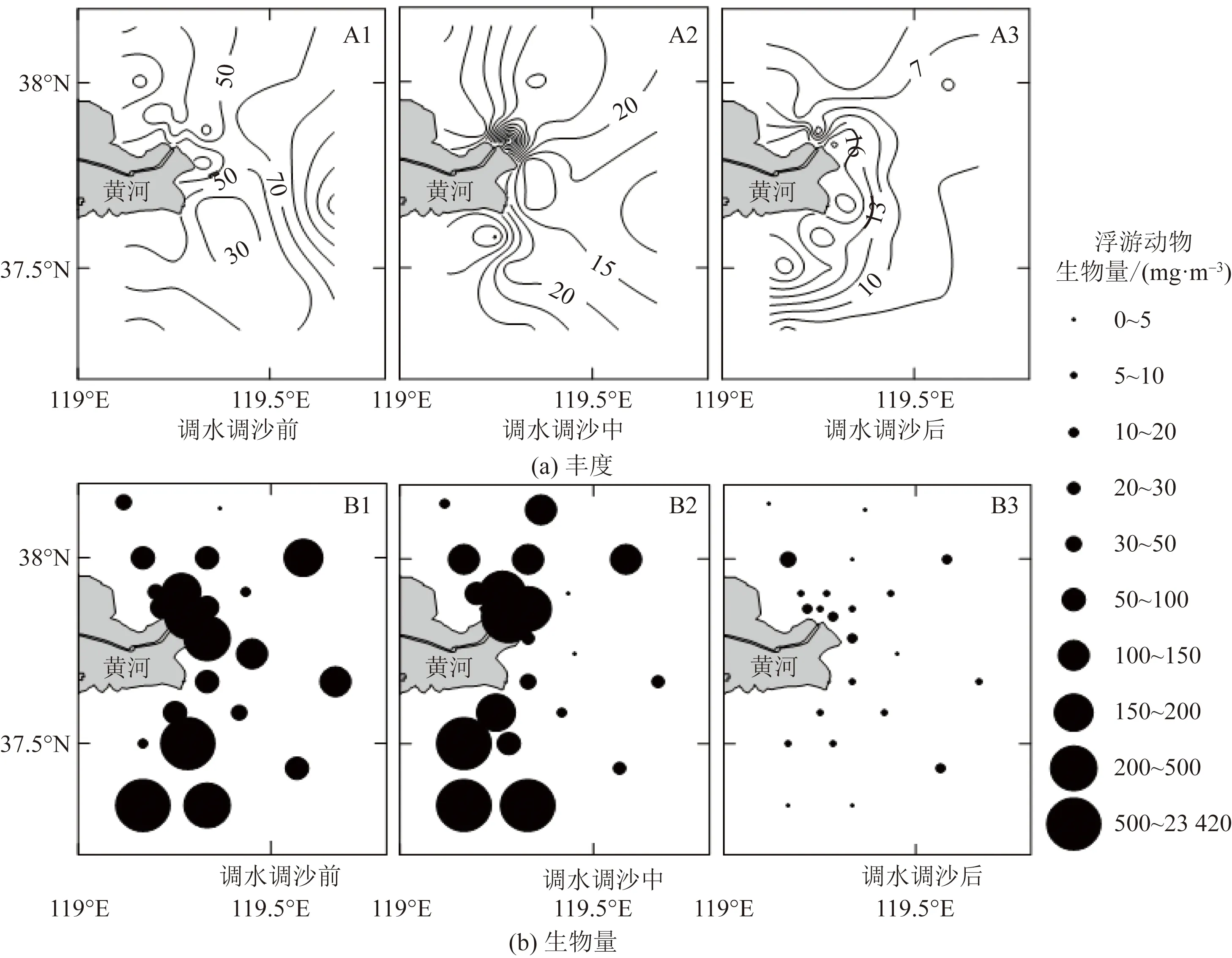

按照调查时间统计,调水调沙工程实施期间浮游动物种类组成呈递增趋势,分别采集17、21和22种。优势种更替率分别为55.56%和75.00%,强壮滨箭虫、长尾类糠虾幼体在3次调查中均为优势种;桡足类无节幼体、拟长腹剑水蚤和中华哲水蚤仅在调水调沙前调查为优势种;而夜光虫和嵊山秀氏水母仅在调水调沙中调查时成为优势种;双刺唇角水蚤仅在调水调沙后调查为优势种。调水调沙期间黄河口海域浮游动物丰度及生物量统计结果如图4、图5所示。

图2 2020年黄河流量(利津站)Fig.2 Discharge of Yellow River in 2020 (Lijin station)

图3 水温、盐度、悬浮物和叶绿素a水平分布Fig.3 Distribution of surface water temperature, surface salinity, suspended solids and Chl a concentration

图4 调水调沙期间黄河口海域浮游动物丰度及 生物量变化Fig.4 Changes of zooplankton abundance and biomass in the Yellow River estuary waters during water and sediment discharge regulation

2.3.2 时空分布

3次调查浮游动物丰度呈递减趋势(图4),在调水调沙前平均丰度为58.09 ind/m3,调水调沙后仅11.13 ind/m3。单因素方差分析及多重比较分析表明, 3次调查间浮游动物丰度差异达显著水平(P<0.05)。水平分布结果[图5(a)]显示,调查期间黄河口海域浮游动物丰度水平分布变动明显。调水调沙前,调查海域浮游动物丰度呈现中部低、周围高的分布特点,密集中心位于B1和E4站位,丰度分别为81.40 ind/m3和160.74 ind/m3。调水调沙中,游动物丰度呈现近岸海域高于远岸海域的分布特点,在D1站位和G2站位形成2个密集中心,丰度分别为70.00 ind/m3和46.15 ind/m3;调水调沙后调查浮游动物丰度与调水调沙中调查分布趋势一致,密集区位于近岸海域。

与丰度变化趋势相同,浮游动物生物量整体呈递减趋势(图4)。调水调沙前和调水调沙中调查时,由于有海月水母的存在,使得生物量较高,分别为1 254.13 mg/m3和262.12 mg/m3,调水调沙后调查,未采集到海月水母,浮游动物生物量整体锐减,仅8.50 mg/m3。调水调沙前和调水调沙中调查,浮游动物生物量水平分布整体表现为近岸海域高于离岸[图5(b)],在黄河入海口处和调查海域西南部较高;调水调沙后调查时浮游动物生物量整体分布较为均匀。

2.3.3 多样性指数变动

调查海域浮游动物多样性指数(H′)整体较低,调水调沙前后没有显著差异(表1),调水调沙中调查时变化范围在0.064~2.038,平均值为1.420,略高于调水调沙前调查(范围0.746~1.987,平均值1.404)和调水调沙后调查(范围0.578~1.887,平均值1.350)。物种均匀度指数(J′)和物种丰富度指数(d)变化趋势一致, 3次调查均呈递增趋势,调水调沙前调查与调水调沙后调查之间差异显著。

图5 调水调沙工程期间黄河口海域浮游动物丰度和生物量水平分布Fig.5 Distribution of zooplankton abundance and biomass distribution in the Yellow River estuary waters during water and sediment discharge regulation

表1 调水调沙工程期间黄河口海域浮游动物群落多样性指数变化Table 1 Variations of zooplankton community diversity indices in the Yellow River estuary waters during water and sediment discharge regulation

2.3.4 聚类分析

2020年调水调沙前、中、后期黄河口邻近海域每个断面浮游动物聚类分析结果(图6)显示,在18.04%相似性水平上可以将浮游动物群落分为3个组群:组Ⅰ包括调水调沙前A、B、C、D、E断面和调水调沙中G断面(组内相似性为44.11%),组Ⅱ包括调水前F、G断面和调水调沙中A、B、C、D、E、F断面(组内相似性为29.42%),组Ⅲ为调水调沙后全部断面(组内相似性为36.14%)。聚类结果的MDS压力系数(Stress)为0.018,小于0.02,检验结果(one-way ANOSIM)显示,聚类组间差异极显著(R=0.635,P<0.01),聚类分组结果可信。SIMPER分析结果表明,对组Ⅰ相似性贡献百分比大于5%的种类包括桡足类无节幼体、小拟哲水蚤和强壮滨箭虫等9种,相似性累计贡献率达91.51%;对组Ⅱ贡献较大的种有夜光虫、强壮滨箭虫、短尾类溞状幼体和长尾类糠虾幼体等6种,相似性累计贡献率为82.51%;对组Ⅲ贡献较大的种有拟长腹剑水蚤、强壮滨箭虫和长尾类糠虾幼体等7种,相似性累计贡献率为86.63%。

图6 聚类分析Fig.6 Cluster analysis

2.4 浮游动物与环境因子关系

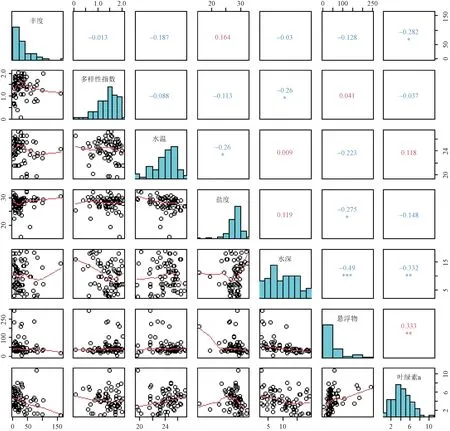

应用R软件对浮游动物丰度、多样性指数与环境因子相关性进行分析,结果显示,调水调沙期间黄河口邻近海域浮游动物丰度与盐度呈正相关关系(R=0.164),与叶绿素a浓度、水温和悬浮物含量等呈负相关,并且与叶绿素a浓度负相关性(R=-0.282,P<0.05)达显著水平(图7)。浮游动物多样性指数与悬浮物含量呈正相关关系(R=0.041),与盐度呈显著负相关(R=-0.26,P<0.05)。

3 讨论

3.1 种类组成

研究表明,黄河口及其邻近水域浮游动物种类多为近岸低盐种和广温广盐种[19]。本次调查中共记录浮游动物34种(含11种浮游幼虫),其中桡足类12种,为调查海域内绝对优势类群,浮游动物种类以暖温性近岸低盐种和广温广盐种为主,与已有研究一致。1956年渤海海域中网浮游动物共鉴定出87种[8,13](桡足类30种);1982—1998年对渤海海域的历次调查中,浮游动物种类数均在50种以上[8,10-12],2007年夏季马静等[8]对黄河口及其邻近水域浮游动物进行了研究,共记录浮游动物52种(浮游甲壳类动物32种,其中桡足类16种)。与以上历史调查相比,可以看出黄河口海域浮游动物种类数较少,一方面可能是本次调查研究海域范围相对较小,另一方面也可能是近年来受到黄河上、中游降水量等自然特性的改变和人类扰动不断增加的双重影响,使得黄河口近岸海域形成高盐低温的环境,浮游动物生境恶化。

种类数在调水调沙前、中、后3次调查中呈递增趋势,这可能是:调水调沙期间黄河径流量增加,大量淡水流入调查海域,稀释了海域内高盐的环境,并提升了海域内海水温度,从而形成低盐、暖温的温盐条件,较适合暖温性近岸低盐种浮游动物的生长发育;另一方面因为调水调沙工程实施期间大量营养盐随黄河冲淡水流入黄河口海域,导致海域内浮游植物丰度暴增[20],为浮游生物提供了充足的饵料,进而使浮游动物种类增多。

*表示显著性水平P<0.05,**表示显著性水平P<0.01,***表示显著性水平P<0.001;直方图表示因子的频度分布,黑圆圈表示两因子之间的散点图,红线表示两因子之间的拟合曲线;横、纵坐标表示矩阵中对应浮游动物丰度(ind/m3)、多样性指数、水温(℃)、 盐度(‰)、水深(m)、悬浮物浓度(mg/L)和叶绿素a浓度(μg/L)的数值图7 浮游动物与环境因子相关性Fig.7 Correlation between zooplankton and environmental factors

3次调查共出现11种优势种,调查间优势种更替明显。强壮滨箭虫和长尾类糠虾幼体在3次调查中皆为优势种,为调查海域的绝对优势种,作为海域内传统优势种的强壮滨箭虫虽仍为绝对优势种,但优势度下降明显[8,12,14],而中华哲水蚤仅在调水调沙前成为优势种,优势度下降更加明显。在20世纪90年代到21世纪初的调查中[8,12,14],黄河口海域浮游动物主要的优势种以中华哲水蚤、真刺唇角水蚤和强壮滨箭虫为主,马静等[8]在2007年调查时发现海域内最重要的优势种为小拟哲水蚤和柱头幼虫等个体较小的浮游动物,而本次调查中未采集到柱头幼虫。由此可见,近几十年来,黄河口海域浮游动物优势种更替明显且频繁,优势种组成发生了较大的变化。

3.2 浮游动物时空分布

已有研究表明,浮游动物优势种对黄河口海域浮游动物分布有直接的影响[19,21]。本研究海域浮游动物丰度和生物量在调水调沙前、中、后期均呈现明显递减趋势,与优势种种类数量及丰度递减的趋势相同,也证实了优势种对总丰度的影响作用。调水调沙前调查时,浮游动物丰度和生物量均最高,以小拟哲水蚤、桡足类无节幼虫和强壮滨箭虫的丰度值最高,生物量受海月水母的影响较大,可能的原因:一是调水调沙前黄河径流趋于稳定,黄河冲淡水与海水混合在河口区域形成低盐环境,较适合世界广布性的海月水母、广温广盐性的小拟哲水蚤与近岸低盐性的中华哲水蚤、强壮滨箭虫的生长;二是调水调沙前以强壮滨箭虫、桡足类为主要饵料的青鳞小沙丁鱼(Sardinellazunasi)、鳀(Engraulisjaponicus)、黄鲫(Setipinnataty)、凤鲚(Coiliamystus)等小型中上层鱼类处在产卵期,摄食强度较低[22-23],客观上促进了浮游动物的生长发育;三是调查海域位于莱州湾与渤海湾交界处,底层平均温度在15 ℃以上[24],调查中实测温度19.0~25.5 ℃,较适宜的温度使得调查海域海月水母水螅体横裂发生时间较早,从而导致海月水母的爆发。调水调沙中和调水调沙后调查时,浮游动物丰度和生物量锐减,这一方面是由于中、后期调查时,以浮游动物为主要饵料的小型中上层鱼类结束产卵期进入大量摄食期[22-23,25],强壮滨箭虫、长尾类糠虾幼体、小拟哲水蚤及短尾类溞状幼体等优势种类被大量摄食,使得浮游动物丰度和生物量整体降低;另一方面,由黄河径流入海形成的渤莱沿岸流逐渐增强,并分南、北两路流动,海月水母随海流漂移,逐渐从黄河口海域移出,使得该海域浮游动物丰度和生物量锐减。同时,黄河调水调沙期间大量泥沙在短时间内涌入调查海域,使得海域内水质在一定程度上恶化,也是造成浮游动物丰度和生物量锐减的一个原因。

聚类分析结果显示,虽然不同断面浮游动物分布有差异,但不同调查时间浮游动物差异更大,3个组群总体上是按照3次调查时间分组的,这说明调水调沙工程的实施对浮游动物群落结构影响较大。黄河口南部的F断面和G断面在调水调沙前与调水调沙中调查有交叉,这可能是调水调沙实施过程中黄河径流量增大,增强了黄河口外渤莱沿岸流流动速度,带动了浮游动物的混合。

3.3 生物多样性及群落结构稳定性

3次调查浮游动物多样性指数平均值为1.39,这低于2007年夏季马静等[8]对黄河口及邻近海域浮游动物多样性指数的研究,但高于20世纪90年代的调查数据[14,26]。研究表明,影响多样性指数的因素有种类数、种间个体均匀度以及优势种的优势度,通常种类数和种间个体均匀度影响多样性指数的大小,而优势种优势度主要影响多样性指数空间分布[7,27-29]。研究中种类、物种均匀度指数和物种丰富度指数在3次调查中均呈现递增趋势,而物种多样性指数在调水调沙后调查时出现明显降低,与上述研究结果不一致。推测可能的原因是:一方面,由于海月水母的存在,使得调水调沙前和调水调沙中调查浮游动物丰度和生物量偏高,在一定程度上影响了多样性指数的大小;另一方面,调水调沙后,黄河径流与渤海沿岸水、黄河口混合水和渤海中央水团耦合,共同影响黄河口海域的水温环境[30],使水文环境复杂多变,在这样的环境下,浮游动物群落处于极不平衡的状态,其多样性指数也随之下降。

物种多样性指数是表征群落结构稳定性的重要指标,通常与群落优势种更替率[31]等指标结合来描述群落结构的稳定性,优势种更替越频繁、多样性指数越低、多样性指数变化越明显则说明研究海域的群落结构稳定性越差。研究结果表明,调查海域优势种在3个调查阶段更替较为明显,尤其以中、后期调查之间更替最为明显,虽然调查海域物种多样性指数在3个调查阶段间变化不显著,但整体处于较低水平,说明调查海域浮游动物群落结构不稳定。造成这种不稳定状态的主要原因可能是调水调沙期间大量泥沙涌入,使调查海域浮游动物生境受到严重扰动。由此推测,黄河调水调沙工程的实施可能会在一定程度上影响黄河口海域浮游动物群落结构稳定性。

3.4 浮游动物与环境因子的关系

河口生态系统中浮游动物与环境因子的关系已有较多报道,陈洪举等[32]通过对2006年夏季长江口及其邻近水域浮游动物与环境因子的研究,得出影响河口水域浮游动物群落组成最重要的环境因子是盐度;Li等[33]对珠江河口海域的研究也得出了类似的结论;马静等[8]对2007年夏季黄河口及其邻近水域浮游动物群落研究时得出底温、表盐、水深是最能解释浮游动物群落结构的环境因子组合。本研究结果显示,叶绿素a浓度对浮游动物丰度影响较大,而水深对多样性指数影响较大,推测原因是调水调沙对黄河口海域浮游动物生境的扰动引起的。调水调沙工程实施期间,黄河径流突然增大,大量泥沙、营养盐等随着水流涌入调查海域,使得调查海域短期内水温、盐度、悬浮物等变动幅度很大,打破了浮游动物与环境因子的动态平衡,浮游动物很难在短期内与环境因子建立稳定的相关关系。因此,浮游动物对调水调沙工程的响应机制有待分析,多年的变动规律有待进一步研究。

4 结论

通过对2020年调水调沙工程期间黄河口海域浮游动物群落结构研究,得出如下结论。

(1)调查共采集浮游动物34种,以桡足类种类数最多,其次是浮游幼体和刺胞动物,调水调沙期间浮游动物种类数呈递增趋势,优势种更替率较高。浮游动物丰度和生物量呈递减趋势,水平分布整体表现为近岸海域高于离岸的特点。

(2)调查海域浮游动物多样性指数(H′)整体较低,调水调沙前后没有显著差异,物种均匀度指数(J′)和物种丰富度指数(d)变化趋势一致,均呈递增趋势,调水调沙前后差异达显著水平。调水调沙工程在一定程度上影响黄河口海域浮游动物群落结构稳定性。

(3)调水调沙工程的实施对浮游动物群落结构的影响大于断面对浮游动物的影响,叶绿素a浓度和水深是影响浮游动物的重要环境因子。