土质密度法应用于河湖底泥分层的可行性研究

2022-08-22柴志勇

柴志勇,王 冰

(中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津 300222)

1 引言

底泥是河湖库塘等水域底部淤积土的总称,主要为淤泥土。淤泥土类是指在静水或缓慢的流水环境中沉积或伴有生物化学作用形成的黏性土,其天然含水量大于液限,天然孔隙比大于或等于1.0[1]。当河湖库塘淤积量较大时,将直接影响水环境质量、行洪能力和通航安全,需要对底泥进行探测调查,摸清各层底泥分布情况,从而为底泥生态清淤工作提供基础数据支撑。

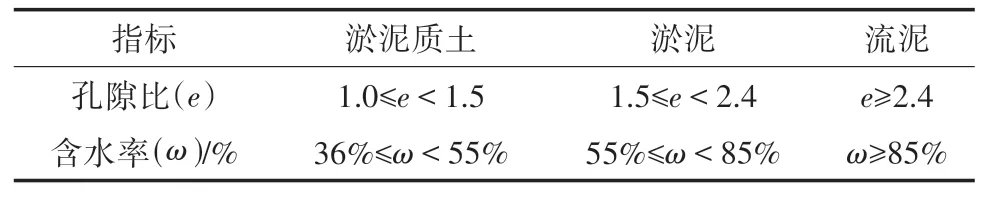

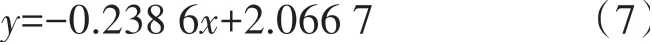

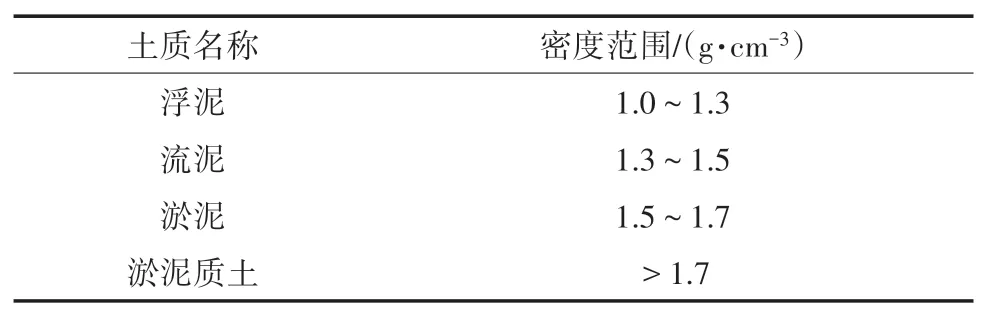

参照相关规范要求,目前淤泥性土的划分主要取决于含水率和孔隙比2 个指标。其中,含水率是指土体中自由水质量与烘干后土粒质量的比值;孔隙比是指土体空隙总体积与固体颗粒的总体积之比。根据《疏浚与吹填工程设计规范》[2]中疏浚岩土分类指标,河湖底泥可分为浮泥、流泥和淤泥,其分类指标详见表1。

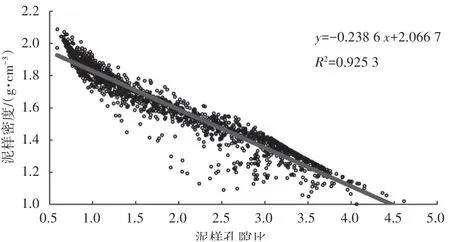

根据《港口岩土工程地质勘察规范》[3]中淤泥性土分类,将河湖底泥细分为淤泥质土、淤泥和流泥,其分类指标详见表2。

表2 淤泥性土质分类

2 原理与方法

目前我国最常用的底泥调查技术为声波探测法[4]。其原理是利用普通回声测深仪向水底发射低频声波信号,声波到达水底后,部分声波被反射而另一部分声波将穿透水底。反射回波的信号强度取决于水底沉积层的密度变化。这种密度变化被定义为“密度梯度”。反射信号的幅度大小是由反射层的密度梯度确定的,密度梯度越大,反射信号越强。由于声波的反射和密度梯度之间的关系是已知的,即每一次反射都是因为密度的梯度变化引起的,这样就可以对密度的梯度进行定量化处理。

目前底泥分层的主要依据是含水率和孔隙比,这两项指标无法通过声波探测法直接获取,需要对泥样进行土工试验后处理获取,不能实现实时分层。基于此,提出了基于土质密度法对河湖底泥进行分层的新方法。具体方法为:根据项目需求采用取样器在工作区域内均匀取泥样,将泥样均匀分层后进行土工试验,确定密度、含水率、孔隙比等特征值。根据测区底泥样品试验数据建立密度与含水率、密度与孔隙比之间的数学关系,根据表1 与表2中的浮泥、流泥、淤泥的含水率与孔隙比界值进行密度反算,获取各底泥样品分层的密度界值,从而为该区域内底泥合理分层及底泥调查设备的密度标定提供依据。

3 试验案例

以上海市青浦区淀山湖区域为测试地点,对本文提出的基于土质密度对河湖底泥进行分层新方法的可行性进行验证。

3.1 底泥取样

在淀山湖区域内均匀布设146 个取样点,采用重力柱状取样器进行底泥取样,利用切片对底泥样品进行切割。为保证底泥分层精度,每5 cm 作为1 个切割单元,切分后放入定制铝盒容器,最终获得1 694组底泥样品。

3.2 底泥样品物理指标测定

(1)密度测定。样品运到实验室后首先进行密度测定,密度按照下式计算:

式中:ρ0为样品密度值(g/cm3);m为铝盒和样品整体重量(g),由天平秤重获取;ml为铝盒容器质量(g);Vl为铝盒容器体积(cm3)。

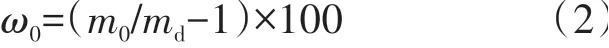

(2)含水率测定。密度测定完成后,将底泥样品在105~110 ℃的恒温下烘至恒量,烘干后,通过下式计算得到底泥样品的含水率。

式中:m0为泥样湿重(g);md为泥样干重(g)。

(3)孔隙比测定。孔隙比具体计算步骤如下[5]。

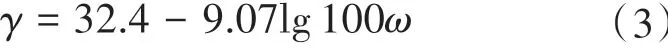

先根据已知的泥样含水率ω计算每个泥样土体饱和重度γ:

再根据上面计算得出的土体饱和重度γ与含水率ω计算土粒比重ds:

式中:γ为土体饱和重度(kN/m3);γw为水的自重(kN/m3),取9.8 kN/m3。

最后,根据计算得出的土粒比重ds、土体密度ρ及含水率ω计算得出各泥样的孔隙比e:

式中:ρw为4 ℃下纯蒸馏水的密度(g/cm3),取1.0 g/cm3;其余变量含义同上。

3.3 试验数据分析

以最小二乘法为拟合准则,使用相应最佳的拟合函数对密度与含水率、孔隙比三者之间进行了函数拟合,拟合结果如下。

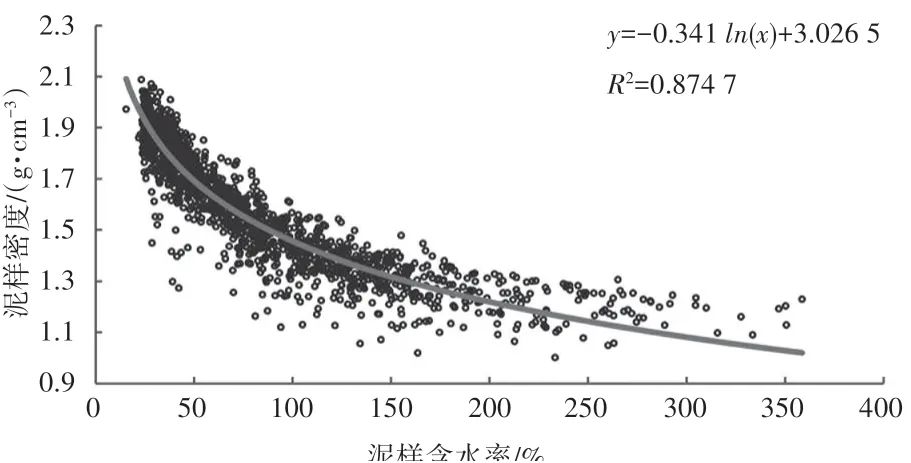

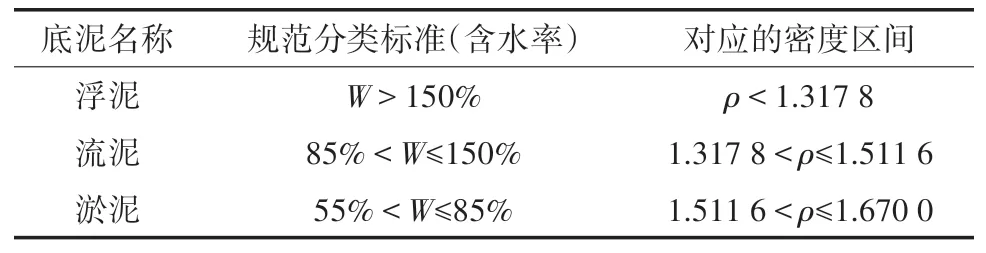

(1)含水率与密度关系。以含水率为自变量,以密度为因变量,采用对数函数拟合最佳,拟合相关系数为0.874 7,含水率与密度函数关系曲线如图1 所示,函数关系式为:

图1 含水率与密度函数关系曲线

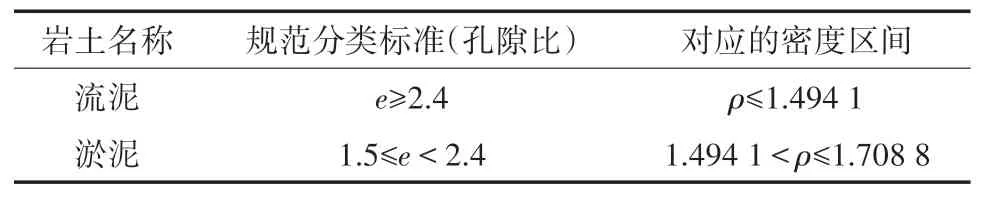

(2)孔隙比与密度关系。以孔隙比为自变量,以密度为因变量,采用线性函数拟合最佳,拟合相关系数为0.925 3,孔隙比与泥样密度函数关系曲线如图2所示,函数关系式为:

图2 孔隙比与泥样密度函数关系曲线

3.4 密度界值计算

(1)以含水率为分类基准。参照表1 中底泥以含水率为分类基准,定义含水率大于150%的为浮泥,含水率在85%~150%的为流泥,含水率在55%~80%的为淤泥。将150%、85%、55%三个含水率分界值输入式(1)得到各泥层相对应的密度界值,结果详见表3。

表3 淤泥性土质分类

从计算结果可以看出,依据《疏浚与吹填工程设计规范》的分类标准,淀山湖区域浮泥与流泥密度分界值为1.32 g/cm3,流泥与淤泥的密度分界值为1.51 g/cm3,淤泥与淤泥质土的密度分界值为1.67 g/cm3。

(2)以孔隙比为分类基准。参照表2 中底泥以孔隙比为分类基准,定义孔隙比大于或等于2.4的为流泥,孔隙比位于1.5~2.4 的为淤泥。按照此分类标准,将各分层孔隙比界值带入式(2)得到密度的分界值,结果详见表4。

表4 淤泥性土质分类

依据《港口岩土工程地质勘察规范》的分类标准,淀山湖区域流泥与淤泥密度分界值为1.49 g/cm3,淤泥与淤泥质土的密度分界值为1.71 g/cm3。

3.5 密度界值确定

以上2 种分类计算结果总结如下:浮泥与流泥密度分界值为1.32 g/cm3,流泥与淤泥的分层密度界值分别为1.51、1.49 g/cm3,淤泥与淤泥质土的分层密度界值分别为1.67、1.71 g/cm3。淀山湖区域底泥分层密度界值,详见表5。

表5 淀山湖区域淤泥性土质分层的密度界值

4 结论与展望

本文以上海市青浦区淀山湖区域底泥为研究对象,通过湖区底泥取样试验,获取了大量底泥样品的密度、含水率及孔隙比等物理特性数值,采用最小二乘法原理的拟合方法,建立密度与含水率、密度与孔隙比函数关系。将规范分类指标界值代入计算公式最终获取淀山湖区域浮泥、流泥、淤泥及淤泥质土之间的密度界值,为整个淀山湖区域底泥分层及密度法在河湖底泥调查技术中的应用提供了依据。

通过本文的试验与论证,证明了以土质密度法对河湖底泥分层这一新方法的可行性与实用性。通过对区域内进行部分底泥取样,反算得出各分层底泥的密度界值,为全区域底泥调查提供准确的密度法分层标定依据,从而实现河湖底泥快速、实时分层,进而获取各分层底泥的淤积厚度、淤积总量,为河湖生态清淤工作提供了技术支撑。