欧阳修《新五代史》论赞的价值承载与文化功用

2022-08-20赵彩花

赵彩花

(韶关学院 文学与传媒学院,广东 韶关 512005)

《新五代史》是欧阳修贬谪夷陵期间及此后生命中一直倾注心力的作品,其中论赞更是作者苦心经营、再三斟酌的结晶。对此,其子欧阳发在《事迹》中言之甚明:“其于《五代史》,尤所留心,褒贬善恶,为法精密,发论必以‘呜呼’,曰:‘此乱世之书也。’其论曰:‘昔孔子作《春秋》,因乱世而立治法,余述本纪,以治法而正乱君。’此其志也。”[1]第十八册,附录卷第五,58欧阳修通过“书法”义例褒贬五代历史及人物事迹,对其中难明和需要厘清的问题在论赞中展开论述,以明确褒贬善恶之所在,清代史学家赵翼敏锐地指出“欧史传赞不苟作”[2]462,它寄寓着作者的深意;现代著名学者陈寅恪认为欧阳修以《新五代史》洗五代浇离之俗,树宋朝廉耻新风。《新五代史》达到如此卓越的文化功用离不开其中动人以情、鞭辟入里的论赞,可以说,《新五代史》论赞载负着作者的褒贬善恶价值观,也塑造了一代又一代人的人格和无数散文家的笔法,其文化教育功能至巨至伟。对《新五代史》论赞的研究,学界已有一些成果[3],而其价值承载和文化功用尚少论及,本文就此问题予以探析。

一、善恶是非,正名定分:《新五代史》论赞的价值承载

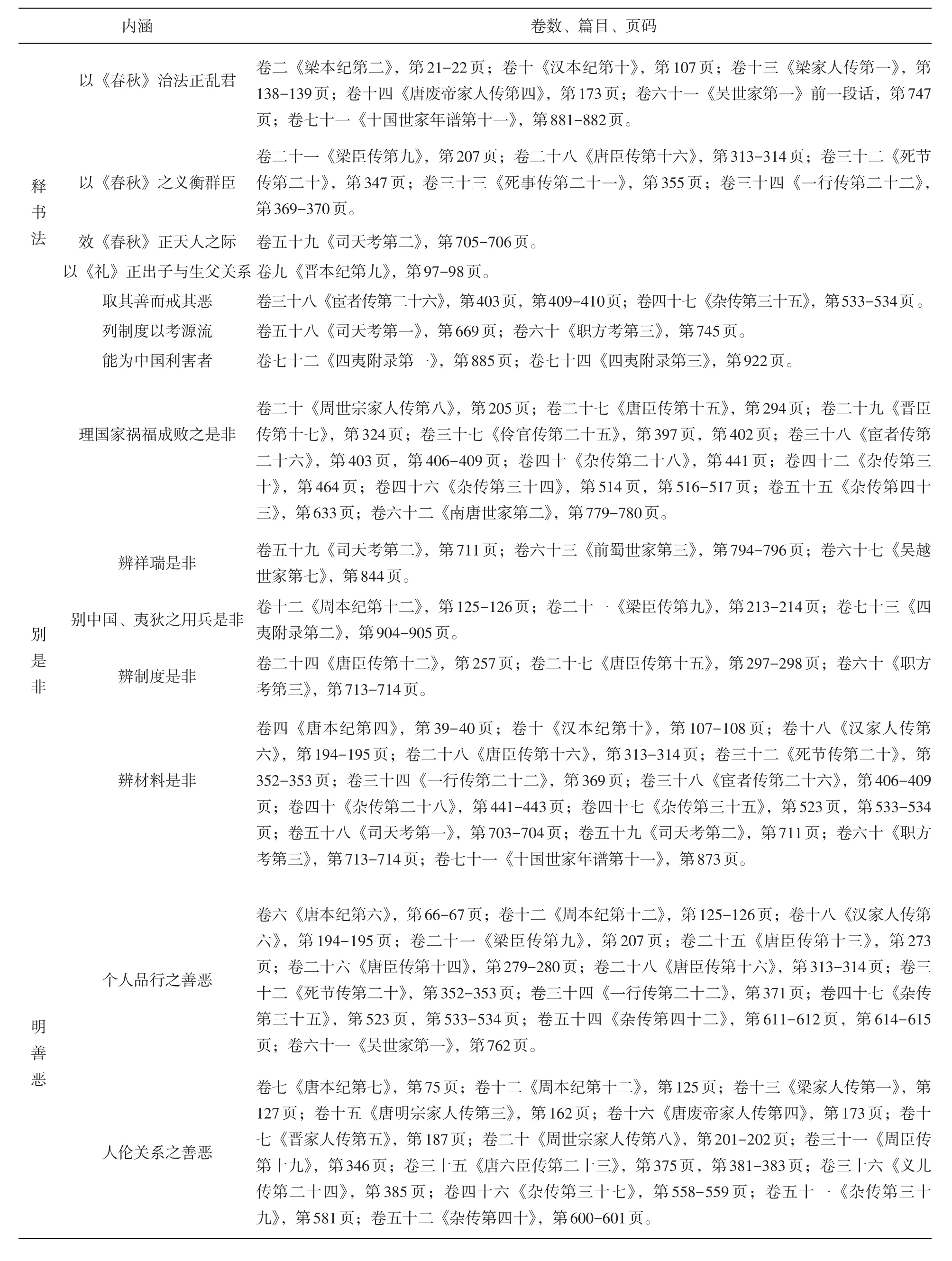

欧阳修认为孔子修《春秋》的目的是“正名以定分,求情而责实,别是非,明善恶,此《春秋》之所以作也”[1]第三册,居士集卷第十八《春秋论中》,32,《新五代史》“不袭其文,用其义”,师法《春秋》之用意和具体做法,裁停五代人物、评判历史是非善恶,其论赞可以说每一篇都是这一目的的具体体现。关于《新五代史》论赞的篇目,张明华《〈新五代史〉研究》认为总数为58条,并对这些论赞的内容、所在页码及卷数都有详细列表。[4]187-190本人胪列所得结果,认为除此58条外还有《一行传》“遨之节高矣”一段话[5]371、《伶官传》结尾“《传》曰:‘君以此始,必以此终’”一段话[5]402、《杂传》“道少能矫行以取称于世……盖其自述如此”三段话[5]614-616、《司天考》“五代乱世,文字不完”一段话[5]711、《职方考》“自唐有方镇,而史官不录于地理之书”一段话[5]745、《四夷附录第三》“五代,四夷见中国者”一段话[5]922,都应属于欧阳修发论议事的论赞范畴,所以笔者认为欧阳修《新五代史》论赞共有64处。细加分类,可分为“释书法”“明善恶”“别是非”三大内容,其分类和每篇论赞内容归属见表1。

表1 《新五代史》论赞内涵分类及所在卷数、篇目、页码

下面予以具体分析,以明晰欧阳修以此为载体寄寓的具体价值内涵。

(一)释书法

欧阳修在《新五代史·十国世家年谱第十一》论赞中指出:“《春秋》因乱世而立治法,本纪以治法而正乱君。”[5]881以《春秋》所立治法来衡量评判五代十国君王的行为,是《新五代史》的书法义例。在论赞中,欧阳修多处对此书法予以阐释,并分析自己如此评判和遣词的原因。如《梁本纪第二》论赞解释不伪梁,是因为梁符合《春秋》义例;《汉本纪》论赞指出重元年非《春秋》大法;《梁家人传第一》论赞指出:“《春秋》之法,君弑而贼不讨者,国之臣子任其责”,之所以如此书写友珪之事,是“予于友珪之事,所以伸讨贼者之志也”。[5]139

除解释乱君的书写标准外,又有以《春秋》之“义”衡量五代群臣。如《梁臣传》论赞所言:“呜呼!孟子谓‘春秋无义战’,予亦以谓五代无全臣。无者,非无一人,盖仅有之耳,余得死节之士三人焉。其仕不及于二代者,各以其国系之,作梁、唐、晋、汉、周臣传。其余仕非一代,不可以国系之者,作《杂传》。”[5]207此处说明了作《死节传》《杂传》及后梁、后唐、后晋、后汉、后周各朝“臣传”的书法尺度。

欧阳修在《司天考第二》中对自己做司天考这一内容安排的原因是:“昔孔子作《春秋》而天人备。予述本纪,书人而不书天,予何敢异于圣人哉!其文虽异,其意一也。”[5]705这里指出其是效法《春秋》以述天人之际。

此外,还有一些论赞同样也是解释所用书法标准,只是作者没有直接指出哪些源自《春秋》。如关于出子与生父关系的评判书法,作者于《晋本纪》论赞中言:“呜呼,余书‘封子重贵为郑王’,又书‘追封皇伯敬儒为宋王’者,岂无意哉!《礼》:‘兄弟之子犹子也。’重贵书‘子’可也,敬儒,出帝父也,书曰‘皇伯’者,何哉?出帝立不以正,而绝其所生也。……故余书曰‘追封皇伯敬儒为宋王’者,以见其立不以正,而灭绝天性,臣其父而爵之,以欺天下也。”[5]97-98《宦者传》论赞表明对历史人物及事迹取舍的书法:“君子之于人也,苟有善焉,无所不取。吾于斯二人者有所取焉。取其善而戒其恶,所谓爱而知其恶,憎而知其善也。”[5]409不以恶掩其善,也不因其善而略其恶,真实、客观地反映历史事实是其书法标准;再次,列制度以备源流的书写方法,例如作《司天职方考》的原因是“五代礼乐文章,吾无取焉。其后世有欲知之者,不可以遗也”[5]669;《职方考第三》表明记载方镇是为了“宜列以备职方之考”。[5]745另外,“能为中国利害者”也是其书法标准之一,在《四夷附录第一》直接标明“能为中国利害者,此不可以不知也”。[5]885总之,《新五代史》论赞有不少篇章的内容是以阐释书法义例为目的的。

(二)别是非

欧阳修于《新五代史》论赞中,穷究事理,推演国家祸福成败之理、探究天人之际、考镜制度源流、明辨史料是非对错。《周家人传》论赞高标天下有至公之理:“至公,天下之所共也。”它不受权势、情感等因素影响而客观存在,“其是非曲直之际,虽父爱其子,亦或有所不得私焉”。[5]205欧阳修以此至公之义理来评判五代事理之是非,其论赞中多篇议论国家祸福成败之理,如《唐家人传》论赞从逆顺之理论废帝之败;《晋臣传》论赞从与夷狄共事本末不顺之理论祸败是非;《伶官传》论赞论人事“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”[5]397导致祸败;《宦者传》论赞分析女、宦之祸形成的原因:“呜呼!人情处安乐,自非圣哲,不能久而无骄怠。宦、女之祸非一日,必伺人之骄怠而浸入之。明宗非佚君,而犹若此者,盖其在位差久也。其馀多武人崛起,及其嗣续,世数短而年不永,故宦者莫暇施为。其为大害者,略可见矣。”[5]408-409

欧阳修于《杂传三十》论赞中,从正面立论,指出他所谓“福”不是老子的“祸兮福所倚,福兮祸所伏”之“福”,而是“惟君子之罹非祸者,未必不为福;小人求非福者,未尝不及祸,此自然之理也”,认为“盖老氏之所谓福也,非君子之所求也”。[5]464同时,《杂传三十四》论赞指出,国家之福也只能是“道德仁义,所以为治,而法制纲纪,亦所以维持之也。自古乱亡之国,必先坏其法制而后乱从之”。[5]514个体为人和治国都只能秉持道德仁义才可能最终受福,否则只能招致相反的结果,而非老子的祸福自然相生。

为“一统论”张目,欧阳修于《南唐世家第二》论赞中析其事理:“王者之兴,天下必归于一统。其可来者来之,不可者伐之;僭伪假窃,期于扫荡一平而后已。”[5]780统一天下是王者的必然事业,可来者来之,不可来者扫荡之,这是至公之理;欧阳修因“濮议”深受时议排斥,曾主张荆王及时下葬而得到朝廷采纳,这都是有关“礼”的问题,因此,在《新五代史》论赞中,欧阳修多次论为“礼”之是非,如在《杂传四十三》论赞中感叹人情虽好礼,而礼失久矣,错舛多有,在《杂传第二十八》论赞中批评厚葬之弊,赞扬周太祖能用薄葬等。

宋真宗在世多言祥瑞,针对现实,欧阳修于《前蜀世家》论赞、《吴越世家》论赞、《司天考第一》论赞中明辨祥瑞。

对于宋与周边少数民族政权的军事关系,欧阳修曾力主用奇兵对敌,这种思想反映于《新五代史》论赞中《梁臣传第九》论弱吴胜强梁之事,析理战争强弱之是非,并不是强者必胜而弱者必败;《周本纪》和《四夷附录第二》两次论赞周世宗兵贵神速:“其北取三关,兵不血刃,而史家犹讥其轻社稷之重,而侥幸一胜于仓卒,殊不知其料强弱、较彼我而乘述律之殆,得不可失之机,此非明于决胜者,孰能至哉?”[5]126并指出“兵之变化屈伸,岂区区守常谈者所可识也”。[5]905

考镜制度源流、辨别制度是非是《新五代史》论赞的又一内容。《唐臣传》论赞论枢密来源发展,《唐臣传第十五》论赞论禁军沿革,《职方考第三》论方镇设置,辨其是非等。

当然,以“为言信”为标准,《新五代史》论赞还有一个必不可少的内容即辨别材料之是非对错。《唐本纪第四》论赞辨李氏沙陀称号来源,《司天考第一》论赞考所记内容之依据,《十国世家年谱第十一》论赞辩证称帝改元传闻之是非等。在许多论赞篇章中,欧阳修常会对材料真假是非予以辨别论证。

(三)明善恶

《新五代史》论赞裁明善恶的篇章不少。就内容来分,可分为评价个人品行之善恶和评价人伦关系之善恶两大类。评判个人品行之善恶,如《唐本纪》论赞论证唐世宗“为人纯质,宽仁爱人”,《梁臣传》指明入《杂传》者之善恶:“夫入于杂,诚君子之所羞,而一代之臣未必皆可贵也,览者详其善恶焉。”[5]207于《死节传》论赞辨王彦章、刘仁瞻之善等。

欧阳修于《新五代史》论赞辨明人伦关系之善恶,着重于君臣、父子和朋友三种关系。对于君臣关系,欧阳修在《周臣传》论赞议论君之用臣:“呜呼!作器者,无良材而有良匠;治国者,无能臣而有能君。盖材待匠而成,臣待君而用。”指出臣待君而各得其用,所以有能君然后才会产生良臣,“治国之君,能置贤智于近,而置愚不肖于远,使君子、小人各适其分,而身享安荣”[5]346,治国之君能恰当地安置君子、小人,则自身能垂衣裳而天下定,这种君尽臣才的模式是欧阳修认为的理想君臣模式。

以此理想模式观照五代君臣,欧阳修或感叹明臣遭遇暗君:“盖明者虑于未萌而前知,暗者告以将及而不惧,故先事而言,则虽忠而不信”[5]66,前知之臣常常忠言不见采纳,乃“至于殒身赤族”;或揭露昏君偏爱亡国之臣,导致国破家亡而不觉,如《杂传第四十》论赞,特别指出景延广、杜重威、张彦泽三人平时所作所为深为晋人愤疾怨怒,“至于争已戮之尸,脔其肉,剔其髓而食之,撦裂蹈践,斯须而尽”,如此积怨天下之人,晋君却青眼相加,委以重任,终始无疑无悔,对此,欧阳修不由叹道:“盖天下恶之如彼,晋方任之如此,而终以不悟,岂非所谓‘临乱之君,各贤其臣’者欤?”[5]601

关于父子家人之关系,欧阳修在《唐废帝家人传》论赞中再三致意,“五代之际,君君臣臣父父子子之道乖”[5]173,或为女色、权力而“祸生父子之间”,或为相互利用而“异类合为父子”,或贪权位而“则晋出帝之绝其父”“于其所生父则臣而名之”。分析其直接原因,认为“梁之家事,《诗》所谓‘不可道’者。至于唐、晋以后,亲疏嫡庶乱矣”[5]127,梁家由于女色致祸,而唐、晋等则是由于亲疏嫡庶混乱不分招衅。欧阳修在《杂传第三十九》论赞进一步分析深层原因,认为“自唐之衰,干戈饥馑,父不得育其子,子不得养其亲。其始也,骨肉不能相保,盖出于不幸,因之礼义日以废,恩爱日以薄,其习久而遂以大坏,至于父子之间,自相贼害”,战争和饥荒,使父子难相保、礼义废弃使人伦日薄,父子之间“自相贼害”。为此,欧阳修强调解决的方法是正家人之道,“家不可以不别,所以别嫌而明微也”,并且根据人性容易被习染所左右,“习见善则安于为善,习见恶则安于为恶”,提出要“慎于习”,要学习圣人教育之法熏陶人民:“故圣人于仁义深矣,其为教也,勤而不怠,缓而不迫,欲民渐习而自趋之,至于久而安以成俗也。”[5]581为正面树立“父子之恩至矣”的认识,欧阳修不惜在《唐明宗家人传》论赞和《周家人传》论赞设立具体情境,现身说法,阐释在面对君臣关系和父子关系相冲突、“忠”“孝”难两全时,该如何选择。《新五代史》论赞可谓对君臣父子关系顾盼至深。

关于朋友关系,《新五代史》在《唐六臣传》开头和文章中间两处议论之。欧阳修因自身遭遇,论朋友不以朋友之间的关系发论,特以朋党之善恶和对国家利害着眼,述“皆诬以朋党”的白马之祸,“坐贬死者数百人,而朝廷为之一空”[5]375,正是贤人先亡,唐随之灭亡。由此欧阳修提出善人才有党,朋党者皆善人,认为“夫欲空人之国而去其君子者,必进朋党之说;欲孤人主之势而蔽其耳目者,必进朋党之说;欲夺国而与人者,必进朋党之说”[5]382,进朋党之论者用心险恶,甚至直斥论者人格:“呜呼!始为朋党之论者谁欤?甚乎作俑者也,真可谓不仁之人哉!”[5]381他认为朋党论者皆是不仁之人,从而辨明被指为朋党者和指斥他人为朋党者的善恶区别及其对国家的利害。

二、治国与新民:《新五代史》论赞的文化功用

(一)“教诱风俗”及留名后世

欧阳修对《新五代史》的著作目的有明确表述,认为主要是教诱风俗。如他在《答李内翰》所言:“修曩在京师,不能自闲,辄欲妄作,幸因余论,发于教诱,假以文字,力欲奖成。”[1]第八册,居士外集卷第十八,66希望通过五代史记,褒贬历史人事以劝厉社会,敦行仁义忠信,树立道德廉耻新风。

欧阳修后来被贬夷陵,对作史有了新寄望,那就是既然身在草野无法建功立业,只能以作史来留名后世。他在《与尹师鲁书》中论道:“吾等弃于时,聊欲因此粗伸其心,少希后世之名。”[1]第八册,居士外集第十七,61早在先秦时代,古人已总结出人生三不朽的途径,“太上有立德,其次有立功,其次有立言”[6]1979,孔子作《春秋》是为了“我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也”[7]3297“君子病没世而名不彰”[7]1943,要借助历史成事来为礼崩乐坏的社会树立道德标准并留名后世,通过“立言”而不朽。欧阳修效法孔子作史遗意,欲以《新五代史》来敦厉风俗和留名后世。

(二)“警切时事”

欧阳修在《梁本纪第二》论赞中论断:“圣人之于《春秋》,用意深,故能劝戒切,为言信,然后善恶明。”[5]21他指出《春秋》的著书宗旨是“善恶明”,因而他效法《春秋》,在《新五代史》论赞中以“正名以定分”“求情而责实”“辨是别非”的手段,为的是达到“明善恶”的主旨。在上文所分析的“释书法”“别是非”“明善恶”三大内容中,“释书法”既是说明书写凡例,更是让读者明晰其中的善恶褒贬;“别是非”是为了证明材料可信,而“为言信”的最终指向是为了“明善恶”。总而言之,欧阳修《新五代史》论赞的三大内涵最终指向于“明善恶”的目标。

顾炎武在《日知录》卷十三“宋世风俗”条论道:“《宋史》言士大夫忠义之气,至于五季,变化殆尽。宋之初兴,范质、王溥犹有余憾,艺祖首褒韩通,次表卫融,以示意向。真、仁之世,田锡、王禹偁、范仲淹、欧阳修、唐介诸贤,以直言傥论倡于朝,于是中外缙绅知以名节为高,廉耻相尚,尽去五季之陋。”[8]欧阳修与同道一起,以文章和自身的行为塑造了有宋一朝的道德风标,其中《新五代史》论赞既是这种崇尚名节、忠义风气的反映,也是借历史以树廉耻新风的媒介,其功用不小。

关于《新五代史》论赞始终承载着批判五代历史以树立礼义廉耻的道德标准和为宋代政治社会服务的宗旨,清代赵翼于“欧史传赞不苟作”早有切中肯綮之论:

欧《史》纪传各赞,皆有深意。于《张承业传》则极论宦官之祸,而推明郭崇韬之死由于宦官之谮,使崇韬不死,其所将征蜀之兵皆在麾下,明宗能取庄宗之天下而代之哉。追原祸本,归狱貂珰,可谓深切著明矣。唐六臣张文蔚等押传国宝逊位于梁,此事与朋党何涉,而传赞忽谓此时君子尽去,小人满朝,故其视亡国易朝,恬不知怪,而所以使君子尽去者,皆朋党之说中之也。盖宋仁宗时,朝右党论大兴,正人皆不安其位,故借以发端,警切时事,不觉其大声疾呼也。至《晋出帝纪赞》深明以侄为子而没其本生父为非,谓出帝本高祖兄敬儒之子,当时以为为高祖子则得立,为敬儒子则不得立,于是深讳其所生而绝之以欺天下,以为真高祖子也。《礼》曰:“为人后者,为其父母服。”自古虽出继为人后,未有绝其本生而不称父母者。“余书曰追封皇伯敬儒为宋王者,以见其绝天性,臣其父而爵之也。”于《晋家人传赞》又反复申明之。则以当时濮议纷呶,朝臣皆以英宗当考仁宗,而以本生濮王为伯,欧公与韩琦等独非之,故因是以深斥其非礼也。可见欧《史》无一字苟作。[2]462-463

赵翼例举《新五代史》四篇论赞,《张承业传赞》《唐六臣传赞》论尽去君子的朋党禁锢对朝廷的危害,《晋出帝纪赞》《晋家人传赞》论出子与生父,都是“警切时事,不觉其大声疾呼也”,由此结论“欧史无一字苟作”,其论赞都是针对社会现实,有的放矢,借历史之论以对当时的社会问题表达看法,警切时事。

三、《新五代史》论赞对后世的广泛影响

关于欧阳修的研究资料,洪本健《欧阳修资料汇编》[7],搜罗较为完备。以此书为依据,裒集历代学者对《新五代史》论赞的评述,由此窥见其文化功用,共得材料144条,其中宋代27条,金元3条,明代32条,清代82条。从内容上可分为三个方面:一是赞其继承和符合《春秋》之法;二是评价《新五代史》论赞的思想和识见,对人的教育、启发作用;三是分析或推崇《新五代史》论赞的散文文法。论《春秋》之法者为多。

从朝代来看,宋人对欧阳修《新五代史》论赞评价相对全面均衡,既注重其《春秋》笔法的褒贬大义,也能重视论赞所表达的思想对世俗人心的鞭策和矫正,同时也评析其中散文笔法的运用和具体写作手法;金元评价材料仅3条,全是关于散文文法问题,可见《新五代史》论赞的写作手法仍被当时人们所关注和学习;明代,《新五代史》使用《春秋》褒贬之法不大为人所关注,人们重视对思想内容的评价、吸收和赞赏,关注其散文笔法的表达方式,二者之中,对思想内容的关注尤胜。与明代不同的是,清代对《新五代史》论赞的起承转合等文章结构的手法研究要超过对其思想的评价和接受,从现得材料的数量来看,也可见《新五代史》论赞被清代人广泛认同、接受和学习。

就上面所总结的三方面内容被历代读者所接受及对他们产生的影响,此处也可稍做分析。如对于《春秋》之法的运用,宋代梅尧臣在《寄滁州欧阳永叔》中称颂道:“君能切体类,镜照嫫与施,直辞鬼胆惧,微文奸魄悲。”[9]8认为运用《春秋》手法,其“直辞”“微文”可以让奸人丑类为之惧怕;纪昀在《新五代史记七十五卷》指出它的另一功用,即“此书一笔一削,尤具深心,其有裨于风教者甚大”[9]1123,认为它具有移风易俗的作用。对《新五代史》论赞思想和识见做评价者,或指出论赞的具体针对性,如清代孙琮《五代史唐六臣传赞》:“欧公手论唐臣,心关时事,故于朋党之祸痛切言之。一起疾声痛呼,直指朋党之祸,非为唐末而发,为时事也。中、后详指切实,历陈朋党之祸,亦非为唐末而发,为时事也。一结提醒人主,引传切戒,亦非为唐末而发,为时事也。本意是将朋党论唐事之失,今却是将唐事证朋党之祸,非留心时政者,何能迫切言之若是。”[9]705而宋代的廖刚早在《(绍兴五年)十一月二十五日进故事》中就提出:“臣窃以范仲淹、欧阳修、司马光皆本朝元臣,其所论朋党之事,如出一口,大概皆如臣所言。而修所著《朋党论》《五代史·书六臣传后》,尤为深切著明,臣愿陛下书于屏幙间,以为鉴戒,实宗社万年之福也。”[9]157-158他要求皇帝把《唐六臣传》论赞书于屏风,以便时常以之为鉴戒,来保证国家决策的正确和社稷的长治久安。

历代评价《新五代史》论赞散文手法的材料多达78条,其中或分析其修辞手法,如金元时期的王构认为:“人言欧公《五代史》,其间多议论感叹,又多设疑。盖感叹则动人,设疑则意广,此作文之法也”,“结文字须要精神,不要闲言语”[9]453,即是议论欧阳修所使用的感叹、设疑等手法的文章功用;或评析其论赞表现手法给读者的感受,如明代茅坤言:“《五代史宦者传论》通篇如倾水银于地,而百孔千窍无所不入,其机圆而其情鬯。”[9]570还有不少论者分析《新五代史》论赞的笔致,认为深得太史公司马迁《史记》论赞之风神,如明代艾南英在《答陈人中论文书》说:“足下试取欧阳公碑志之文及《五代史》论赞读之,其于太史公,盖得其风度于短长肥瘠之外矣,犹当谓之有迹乎?犹当谓之不能径渡乎?”[9]627

毋庸置疑,历代人们通过欧阳修《新五代史》论赞,各有所取,各有所得,其对国家治理、个体思想及人格塑造、文学创作手法等无不具有重要的功用。从历代人们对它的接受和评价来看,欧阳修当年苦心孤诣、斟酌论赞,希望通过褒贬去取、言可征信以达道德风教的目的已完全实现,并产生了其他更多的历史功用,这也许是欧阳修未曾预料的,但却是作史者设置“论赞”的共同追求,也是一部伟大作品自带的光芒与影响。