城市韧性的国际研究脉络、热点主题与发展趋势

2022-08-20孙闻策孙亚南

■王 胤 孙闻策 孙亚南

联合国人居署于2020年10月31日发布了《2020年世界城市报告》,报告显示,未来10年,世界城市化率将进一步提高,全球城市人口占总人口的比例将从2020年的56.2%上升至2030年的60.4%,城市化进程将进一步加快。城市作为大型的人类聚集地,是一个地区的政治、经济和文化中心,具有人口密集、基础设施互联、建筑密集的特点。面对日益严峻的生态环境和不断加快的城市化进程,城市的脆弱性不断显现,城市的基础设施、生态系统以及社会系统等的转型的重要性和紧迫性日益凸显,城市的可持续发展面临巨大挑战。如何提高城市系统在面对不确定因素时的抵抗力、复原力和适应性,提高城市规划的预测性和指导性,已逐渐成为国际城市规划研究的热点和焦点[1]。而“韧性”理念的出现为破解城市可持续性发展这一难题提供了新的研究视角和思路。“韧性城市”也应运而生,在全球范围内掀起了韧性城市研究和规划实践的新浪潮。

本文首先描述了城市韧性的研究概貌,其中包括发表年份、期刊分布、核心作者以及核心文献分析;接着描绘了城市韧性的两个研究脉络,包括物理韧性和社会韧性;随后总结了城市韧性四个研究热点主题——生态系统韧性、基础设施韧性、治理韧性和城市可持续性转型;最后给出研究结论与未来展望。本研究力求达到以下两方面的目标:一方面是用可视化工具描绘城市韧性相关文献之间的关联,探析研究脉络和热点主题;另一方面是在系统性分析研究热点的基础上总结研究趋势,提出对城市韧性的未来研究方向。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

知识图谱是文献计量学中的一种重要方法。知识图谱法是可视化展示某一领域内知识结构和发展进程的科学方法,利用可视化技术对研究对象及其相互关系进行挖掘、分析、构建和展示。知识图谱法是以共词分析(co-word analysis)技术和信息可视化(information visualization)为技术支撑。共词分析是通过对同一领域文献中一组词的出现频次进行统计,聚类分析并形成共词网络,展示出这些词语的远近关系,从而反映该研究领域主题的变化;信息可视化是利用图形技术和方法帮助人们理解和分析数据。本文采用HistCite和VOSviewer软件对城市韧性文献进行计量分析。HistCite软件能够帮助我们快速锁定一个领域的重要作者、重要文献和重要研究机构,快速勾勒出该领域的研究概貌,其在研究文献引证关系和主题发展脉络方面尤为突出;VOSviewer软件的核心思想是“共现聚类”,通过对文献知识单元的关系构建和可视化分析,可以绘制出科学知识图谱,显示知识领域的结构、演化、合作等关系,具有较强的图形显示能力。因此,本文综合使用这两种文献分析软件,取两者之长,首先运用Hist-Cite软件中的本地总引次数(Total Local Citation Score,TLCS)和全库总引次数(Total Global Citation Score,TGCS)来筛选核心文献和重要学术期刊,生成文献地图,建立重要文献集,重点阅读和分析;其次,运用VOSviewer软件生成核心作者关系图,进行作者之间合作关系分析,并基于共词分析法生成热点主题词汇聚类词谱,进行城市韧性研究热点主题分析;最后,在可视化文献计量的基础上,阅读和梳理相关重要文献,探讨未来的研究趋势。

(二)数据来源

本文相关文献数据来源于“Web of Science Core Collection”数据库。我们以“Urban Resilience”或“Resilient City”在Web of Science Core Collection数据库中进行主题(包括标题、摘要或关键词)检索,文档类型(Document Type)选择Article、Review Articles和 Early Access三类,获取2003—2022年间共5868条城市韧性关联文献的数据集。

二、城市韧性的研究概况

(一)年份分析

我们对历年发表相关文献情况进行了统计分析,结果如图1所示。由于2003—2009年发文量和占比太小,故尚未在图1中显示;且本文撰写于2022年,该年数据尚未完整,故未显示。由图1可见,城市韧性相关文献的增长阶段可以分为三个部分:从2003年到2010年,每年的发文量过小,年发文量占总发文量的比例不到1%,增长趋势不明显,尚处于初期探索阶段;从2011年到2017年,历年发文量突破1%,上了新台阶,但增长态势仍不明显,处于持续探索阶段;2018年发文量是2017年的两倍,此后发文量连续增长,研究处于持续爆发期。

图1 城市韧性研究文献的时间分布

历年文献发表情况与国际上关于韧性城市的研究进程相契合。国际区域可持续发展理事会(ICLEI)于2002年在联合国可持续发展全球峰会上提出“韧性”的概念,2003年有关城市韧性的文献开始慢慢发表。到2016年,第三届联合国住房与可持续城市发展大会(人居Ⅲ)将“城市的生态与韧性”作为新城市议程的核心内容之一,因此相关文献发表在2018年出现一个爆发期。时至今日,关于城市韧性的研究仍在如火如荼地开展。

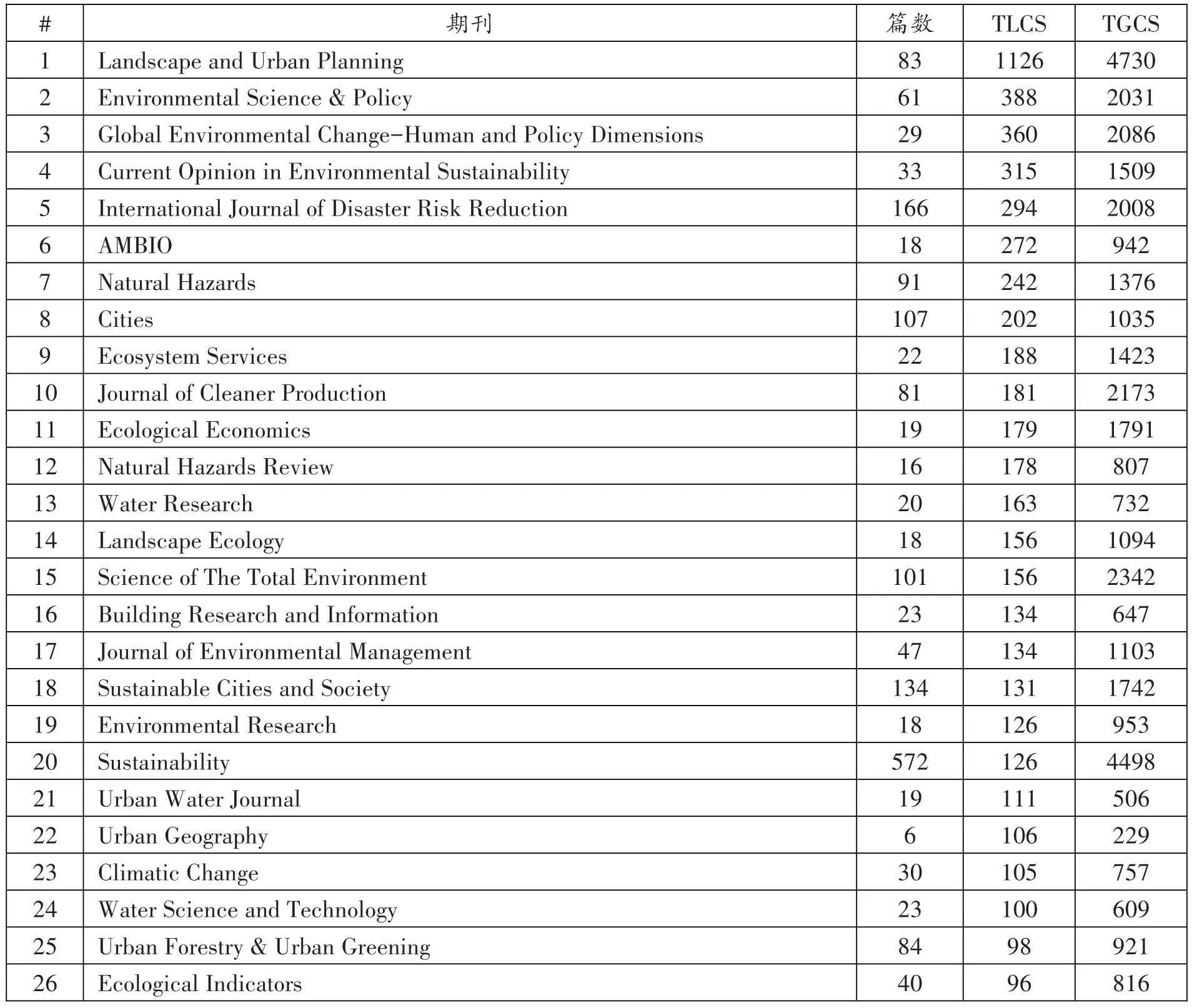

(二)期刊分布

运用HistCite软件,我们统计了样本文献1314个期刊的LCS(Local Citation Score,在本数据集中的被引次数)。如果TLCS(全库总引次数)值越大,该期刊在该领域的影响力越高。以TLCS≥1%为截断点,我们得到26个期刊,分布结果如表1所示。从发表数量上来看,Sustainability(572篇)、International Journal of Disaster Risk Reduction(166篇)和Sustainable Cities and Society(134篇)属于排名前三的刊物。其中Sustainability遥遥领先,这表明城市韧性研究和可持续发展研究关联度较高;从影响力来看,Landscape and Urban Planning、Environmental Science&Policy和Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions这三本期刊在城市韧性研究领域具有较大的影响力。特别是Landscape and Urban Planning本地总引次数高达1126次,总引次数更是高达4730次,说明其景观和城市规划方面的韧性研究成果在城市韧性领域较为权威;从期刊内容来看,城市韧性相关研究大都集中在城市生态环境、城市规划、城市可持续发展等领域。这与近年来全球变暖、灾害频发、城市的脆弱性进一步显现相关。

表1 城市韧性研究文献的期刊分布

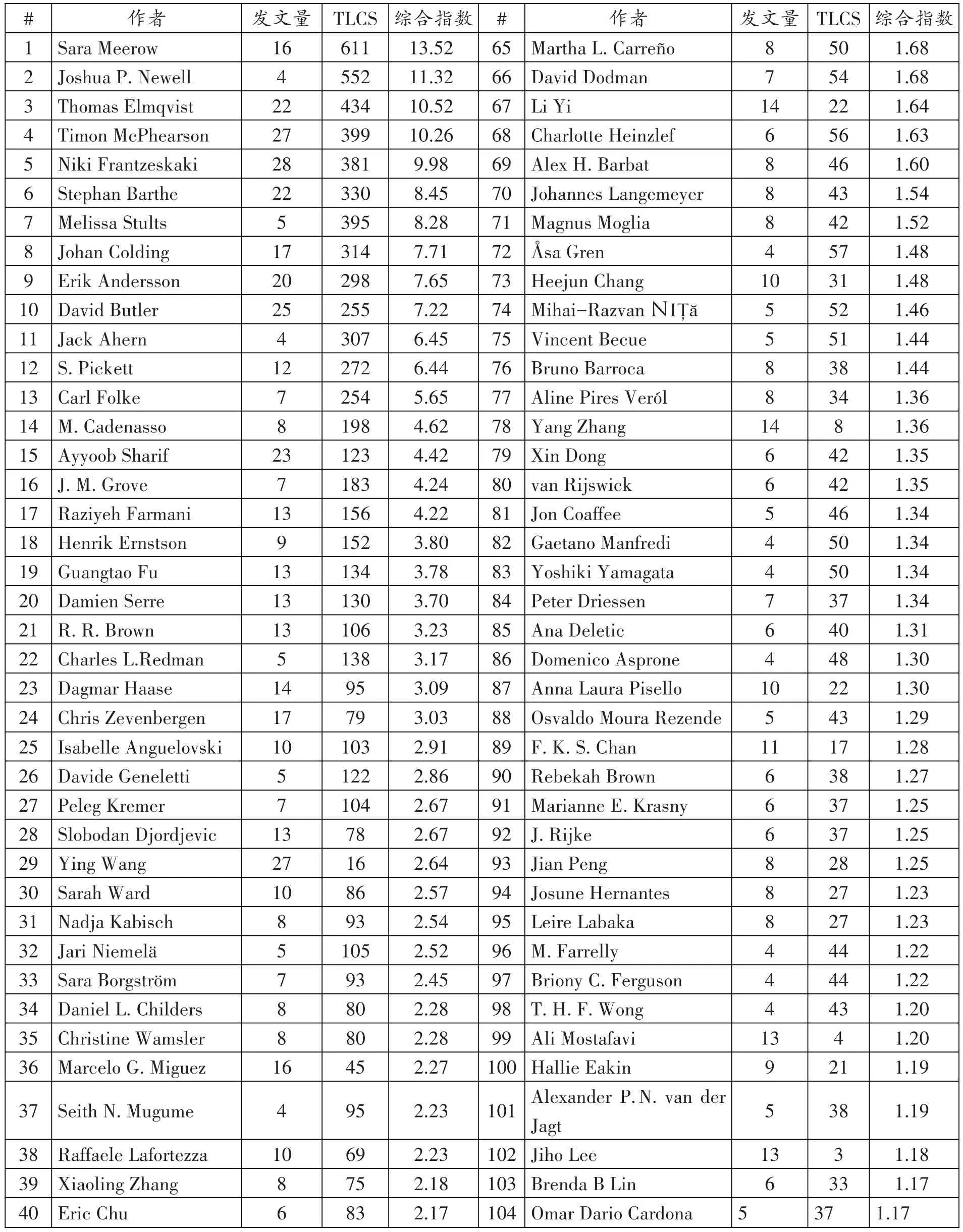

(三)核心作者分析

5868篇样本文献共有18646位作者,首先确定核心作者。一是初选核心作者。参考普赖斯的理论,发表N篇及以上论文的作者为核心作者,计算公式为N=0.749(nmax/2),其中,nmax为发文量最多作者的论文篇数[2]。在样本文献中,荷兰乌得勒支大学研究城市可持续性转型的资深教授Frantzeskaki Niki发文量排名第一,共28篇,计算得n=3.963。因此,我们将发文量≥4篇的作者列为核心作者候选人,得到541位核心作者候选人。二是确定核心作者。由于普赖斯的核心作者理论只关注了量的积累,忽略了文献的综合影响力,因此本文参考庄平等[3]建立的核心作者评测指标,在普赖斯核心作者理论的基础上,结合作者的发文量和被引量(TLCS),计算综合指数,对核心作者候选人进行综合评测。

1.计算候选人发文指标:候选人发文指标=候选人发文量/候选人平均发文量

据统计,541位核心作者候选人总发文3143篇,计算出候选人平均发文量为5.81篇。

2.计算候选人被引指标:候选人被引指标=候选人被引频次/候选人平均被引频次。

经统计,有541位核心作者候选人发表文献共被引13605次,因此候选人平均被引频次为25.15次。

3.计算综合指数:候选人综合指数=候选人发文指标/2+候选人被引指标/2(为了同时兼顾作者发文量和质量,将候选人发文指标和被引指标的权重分别定量为0.5)

根据以上步骤计算出每位候选人的综合指数。根据综合指数法理论,本文定义综合指数≥1的候选人为核心作者,且综合指数越大,则作者影响力越大,学术水平越高。在541位核心作者候选人中,共有127位核心作者候选人的综合指数值≥1,确定为城市韧性研究的核心作者(表2)。

表2 综合指数法城市韧性核心作者

(接表2)

使用VOSviewer软件,生成127位核心作者关系图(图2),得到7个聚类:

图2 城市韧性研究核心作者关系图

第一聚类:该聚类有10位作者,核心作者是Elmqvist Thomas和Barthel Stephan,但两人之间并没有密切的合作关系。Elmqvist Thomas供职于斯德哥尔摩韧性研究中心(Stockholm Resilience Centre),研究城市生态的自然复苏和城市韧性。Barthel Stephan是瑞典耶夫勒大学(University of Gävle)可持续性科学教授,研究社会生态系统、气候变化和城市可持续性。Barthel Stephan和Colding Johan合作较为密切,Colding Johan也是瑞典耶夫勒大学教授,同时也是贝耶尔生态经济研究所(The Beijer Institute of Ecological Economics)副教授,致力于城市设计和生态规划以及生态系统服务可持续管理方面的研究。两人合作发表了多篇关于城市社会生态等方面的具有影响力的文章。

第二聚类:该聚类有10位作者,核心作者是McPhearson Timon。McPhearson Timon是新学院(The New School)城市系统实验室教授和主任,致力于社会生态技术和城市韧性规划研究。和其合作较为密切的是第七聚类的核心作者Frantzeskaki Niki和第一聚类的核心作者之一 Elmqvist Thomas。McPhearson Timon和Frantzeskaki Niki的合作主要集中于城市气候、城市转型和城市可持续发展方向。McPhearson Timon和Elmqvist Thomas的合作主要集中于城市生态系统和城市可持续发展方向。

第三聚类:该聚类有8位作者,核心作者是Butler David和Fu Guangtao,两者之间合作密切。Butler David是埃克塞特大学(University of Exeter)水系统中心教授,致力于研究城市水系统和排水工程。Fu Guangtao也是埃克塞特大学水系统中心教授,致力于研究城市排水和海绵城市。两人合作发表了不少权威的文章,在研究城市排水系统和城市水资源方面具有很大的影响力。

第四聚类:该聚类有8位作者,核心作者是Langemeyer Johannes和Baro Francesc,两人的联系较为密切。Langemeyer Johannes就职于巴塞罗那自治大学(Universitat Autònoma de Barcelona)环境科学与技术研究所(ICTA),主要研究城市地理、生态系统服务和社会生态系统。Baro Francesc是布鲁塞尔自由大学(Vrije Universiteit Brussel)助理教授,致力于研究城市生态系统服务和绿色基础设施。

第五聚类:该聚类有8位作者,核心作者是Andersson Erik和Haase Dagmar,两位作者之间的联系较为密切。Andersson Erik就职于斯德哥尔摩韧性研究中心(Stockholm Resilience Centre)和斯德哥尔摩大学(Stockholm University),主要研究城市景观规划和城市系统思维理论以及城市可持续发展科学。Haase Dagmar是洪堡大学(Humboldt University)景观生态学教授,致力于城市生态、土地利用模型以及城市生态系统服务的研究。两人的合作主要集中于城市生态系统和城市绿色基础设施方面。

第六聚类:该聚类有6位作者,核心作者是Bai Xuemei,芬纳学院(Fenner School)城市环境与人类生态学特聘教授,主要致力于环境变化和城市可持续性方面的研究。

第七聚类:该聚类有6位作者,核心作者是Frantzeskaki Niki,荷兰乌得勒支大学(Utrecht University)研究城市可持续性转型的资深教授。其他学者的研究散见于各个领域。

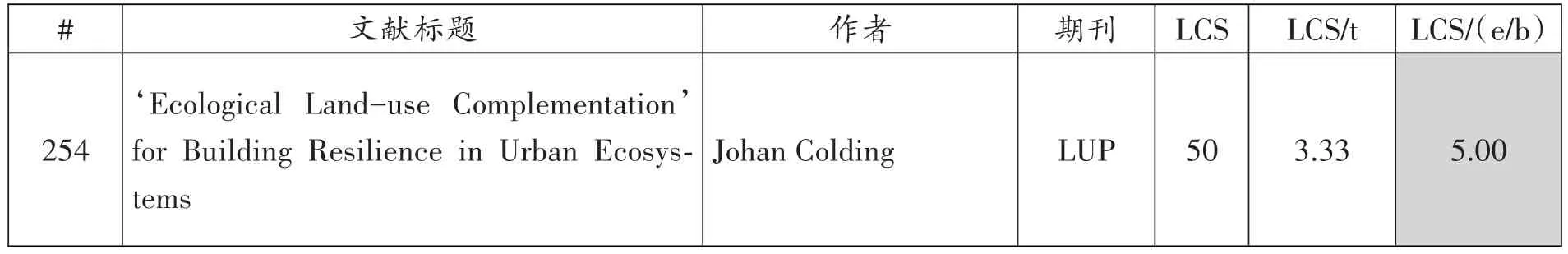

(四)核心文献分析

在HistCite分析中,仅仅使用LCS值来筛选文献太过片面,没有考虑到时间因素,因此本文使用LCS、LCS/t和LCS/(e/b)这三个指标来检索韧性城市研究领域内的重要文献:文献的LCS值反映了该文献在领域内的影响力大小,LCS值越大说明该文献在领域内的影响力越大,本文筛选出22篇 LCS≥50的文献(表3),其中前六篇1121#、414#、204#、422#、214#、2616#是本领域内的重要源头文献。LCS/t的t值(LCS值除以数据获取年份与论文发表年份之间差值)则将时间因素考虑在内,LCS/t值越大,说明该文献的影响力越久,例如表3中的1121#和2616#文献。LCS/(e/b)即表示近期本地数据集中被引次数与该文献刚发表时期被引次数的比值,若LCS/(e/b)>1,则说明该文献在近期被引次数大于刚发表时期的被引次数,LCS/(e/b)值越大说明该文献近期被关注度越高;在表3中,204#、422#、254#文献的LCS/(e/b)值≥5,说明这些文献在近期受到了该领域研究者们的高度关注。

表3 城市韧性研究主要文献及其影响力

(接表3)

(接表3)

三、城市韧性概念、研究脉络与热点主题

(一)城市韧性内涵与特征

韧性(resilience)一词起源于拉丁语“resilio”,意思是“恢复到初始状态”。在19世纪中期的工业革命期间,韧性这一概念被广泛应用于力学,用来描述金属在受到外部力量和冲击时反弹的能力。到了20世纪50年代,西方心理学家开始用韧性来描述创伤后的恢复。直到1973年,霍林(C.S.Holling)[4]首次将韧性概念应用于生态学领域,定义其为“生态系统适应和调整内部或外部不断变化的过程的能力”。自20世纪90年代以来,国内外社会科学研究者对韧性概念的内涵进行了拓展,赋予了韧性概念特定的社会内涵。

城市韧性的概念最初是在2002年美国生态会议上提出来。然而,由于城市系统的高度复杂性和外部干扰因素的多样性,城市韧性已经被生态学家、社会学家和城市规划师等多学科和跨学科专家讨论了20年,但至今尚未有被广泛接受的科学定义。最早系统性研究和解释城市韧性概念的是214#源头文献(S.Pickett等,2004)[5]。这篇源头文献详细地论述了韧性概念应用于生态学的整个理论和技术过程,用城市韧性的概念将城市生态、社会经济和城市规划有机联系起来,提出“城市韧性是城市系统面对不断变化的条件时的调整能力”,强调适应性。414#源头文献(Jack Ahern,2011)[6]中定义城市韧性为“城市系统在不改变其状态的情况下从变化和干扰中重组和恢复的能力”,强调稳定性。1121#源头文献(Sara Meerow等,2016)[7]在梳理和总结前人研究成果的基础上赋予城市韧性一个综合的定义:城市韧性指的是城市系统及其社会生态和社会网络的所有组成部分在时间和空间尺度上保持或快速恢复所需功能、适应变化和面临干扰时的适应能力,并迅速改造限制当前或未来适应能力的系统。在这个定义中,城市韧性是动态的,它认识到时间尺度的重要性,提倡一般适应性而不是具体适应性。不同学科关于城市韧性的概念侧重点各不相同,但其核心内涵基本形成共识:城市系统面对不确定性扰动时,迅速响应,通过学习适应、动态反馈及调整升级,维持甚至优化系统基本功能、结构、特征,实现适应性发展的能力[8]。

总结和梳理不同学者的相关研究可以发现,韧性城市应当具备五大特征,分别是鲁棒性(亦称稳健性,城市抗灾,减少城市因灾害造成的经济、社会、人员、物质等损失)、可恢复性(灾后快速恢复的能力)、冗余性(城市的关键功能设施应该有一些备用模块,当某些设施的功能因突发灾难而遭到破坏时,可以及时补充备用模块,使整个系统不至于完全瘫痪,仍能发挥部分功能)、智慧性(具备基本的救灾资源储备和合理配置资源的能力,能够在有限的资源条件下优化决策,实现资源效益最大化)、适应性(城市能够从过往的灾害事故中学习,提升对灾害的适应能力)。

(二)研究脉络

不同学者对于韧性的演化过程有不同的看法。欧阳虹彬等[9]认为韧性理论演化至今经历了三个阶段:工程韧性(1973年以前)、生态韧性(1973—1998年)、社会—生态韧性(1998年以后)。邵亦文等[10]认为韧性概念主要经历了两次较为彻底的概念转型,即从工程韧性到生态韧性,再到演进韧性的转变。Kevin C.Desouza和 Trevor H.Flanery(2013)[11]基于复杂适应系统理论(CAS理论)认为,城市包含物质和社会两类组件,物质类包括资源、过程和建成环境,社会类则包括人、行动与制度。本文认为,城市韧性的国际研究在工程韧性、生态韧性和演进韧性的演化过程中衍生出了两个不同的研究脉络:物理韧性和社会韧性。我们以LCS≥50为标准,在5868篇样本文献中提取出22篇重要文献。这22篇重要文献分布于2003—2019年,其中6篇源头文献从城市韧性概念的起源、定义、内涵以及建设等方面开启了城市韧性研究热潮,并衍生出了物理韧性和社会韧性两个研究脉络(图4)。

1.物理韧性

物理韧性是韧性概念发展的初期,是基于机械工程学的韧性思维,是工程韧性和生态韧性演化过程中衍生出的城市韧性研究脉络,它强调物体受到外界压力后恢复原状的能力。David R.Godschalk[12]认为,物理系统是被人为构建的以及城市的自然环境等部分组成。物理韧性主要是指支持和提升城市系统韧性能力的物质基础[13],主要体现在城市生态系统和基础设施建设两方面,着眼于研究如何降低城市生态系统和基础设施的脆弱性,提升其应对风险挑战的能力。同时,它追求的目标是恢复最初的稳定或平衡状态,具有单一稳态性。

2.社会韧性

随着人们对城市系统复杂性和多变性认知的不断深化,关于城市韧性的研究也逐渐向社会韧性发展。社会韧性是韧性概念演化至演进韧性阶段衍生出的城市韧性研究脉络。社会韧性认为城市系统本身是复杂多变的,抛弃了对系统平衡状态的追求,而强调系统在遭遇外界干扰时不断地主动适应和发展的能力,最终目标是学习、创新并不断适应系统在多尺度上的可持续发展。这种转变不仅丰富了城市韧性的理论内涵,也拓展了韧性研究的学术边界,促进了多学科、跨学科的融合研究。目前国际上关于社会韧性的研究主要集中在治理韧性和城市可持续性转型两方面。

(三)热点主题

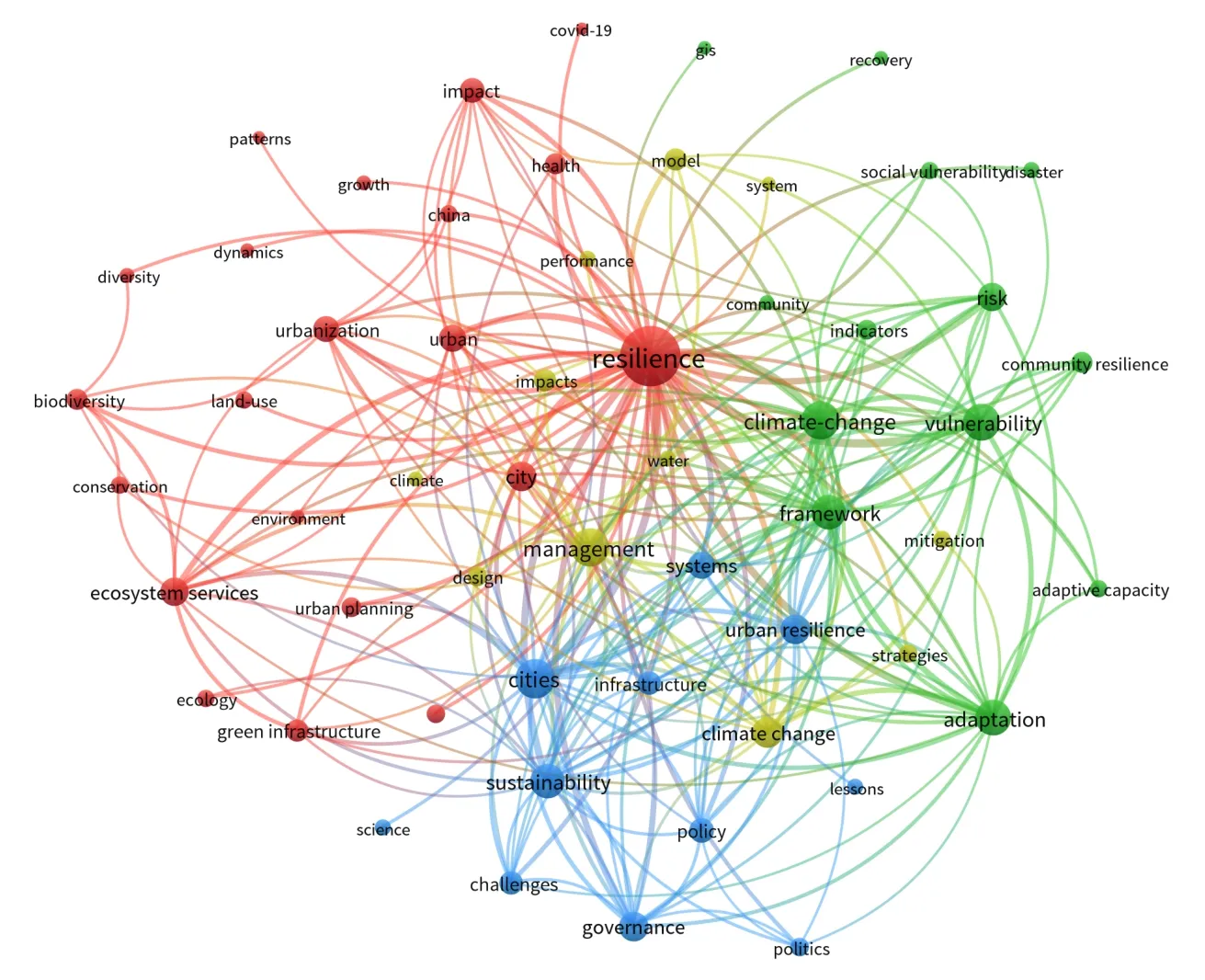

本文使用可视化软件VOSviewer的主题词共现(Cooccurrence)功能来展现城市韧性领域的热点主题。具体来说,我们对文献的所有关键词进行搜索,筛选出出现次数≥100的关键词,从而得到56个核心关键词,生成共词图谱(图3),结合相关文献,总结出目前城市韧性国际研究的四个热点主题:生态系统韧性、基础设施韧性、治理韧性和城市可持续性转型(图4)。

图3 基于VOSviewer的城市韧性研究热点主题词汇聚类图谱

图4 城市韧性的国际研究脉络与热点演化示意图

1.生态系统韧性

城市生态系统是人类赖以生存的物质基础。随着人类社会的不断发展和城市化进程的进一步加快,极端气候时有出现,自然灾害频繁发生,生态系统变得异常脆弱,有关城市韧性的研究也正是从生态系统韧性开始的。Llewellyn R.R.Williams等(2000)[14]定义了生态系统韧性,即是指随着时间和空间的变化,生态系统面临各种冲击时的调节能力和潜力。随着对生态韧性研究的不断深入,不同学者开始探索生态韧性的提升路径和评价方法。254#文章(Johan Colding,2007)[15]从城市绿地规划的角度出发,认为当城市绿地的土地利用以不同的组合聚集在一起时,它们可以协同相互作用,促进景观互补、功能互补,提升生物多样性,从而提升生态系统韧性。593#文章(Johan Colding等,2013)[16]从生态经济学的角度出发,提出城市绿色公地—城市生态系统依赖于集体组织的多元化所有权和管理,在促进多样化学习交流、环境管理和社会生态记忆方面有积极作用,从而有利于提升城市生态系统韧性。629#文章(Jack Ahern,2013)[17]将景观生态学与城市规划设计相结合,提出了建立城市生态系统韧性和跨学科合作的五项战略:生物多样性、城市生态网络和连通性、多功能性、冗余和模块化、自适应设计。994#(Seith N.Mugume等,2015)[18]则从城市排水系统规划角度提出了提升城市生态系统韧性的方法。F.Stuart Chapin III[19]等学者提出将生态系统韧性扩展到基于韧性的生态系统服务管理和评价方法上。359#文章(Stephan Barthe等,2010)[20]认为城市绿地的管理者及其所承载的社会记忆可能有助于抵消生态系统服务的进一步下降。766#文章(Erik Andersson等,2014)[21]则通过分析瑞典斯德哥尔摩市区超过15年研究的示例,说明管理者对于城市生态系统服务管理至关重要。912#文章(Timon McPhearson等,2015)[22]则提出要提高城市生态系统服务的质量、数量和多样性,以应对不断变化的全球环境。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)进一步指出,生态韧性评估内容应包括生态系统本身遭遇变化,以及在受到外界冲击时的灵敏程度和响应程度[23]。Magnus Nyström 和 Carl Folke(2001)[24]提供了生态系统遭遇冲击后,重组、重建、更新、发展的实现路径。Joern Fischer等(2009)[25]提出,在生态系统保护中,应整合“韧性管理”和“保护优化”两个思路,确保政策高质量落地,探索提升生态系统适应性的管理方法。

2.基础设施韧性

城市基础设施是在生态系统的基础上建造的,直接影响人类生存和生活。基础设施韧性是指城市基础设施应对各种风险扰动的适应和恢复能力,如交通、供水、供电、医疗等设施和生命线的保障能力[26]。在城市规划方面,414#源头文献(Jack Ahern,2011)[27]提供了旨在提升城市韧性的一系列设计和规划策略,包括多功能、冗余和模块化、社会生态多样性、多尺度网络和连接性,以及适应性规划和设计。在基础设施韧性评价方面,475#文章(Min Ouyang等,2012)[28]提出了一种新的多阶段基础设施韧性分析框架,将基础设施系统在遭遇破坏性事件后的响应过程分为三个阶段,反映了系统的抵抗能力、吸收能力和恢复能力,并建立了一个预期的年度韧性指标,通过比较分析不同优化策略下的韧性指标来说明优化策略的有效性,为量化研究城市韧性做出了贡献。绿色基础设施韧性也是基础设施韧性研究的一个重要领域。在22篇重要文献中,673#、836#和1465#文章主要研究绿色基础设施对于提高城市生态韧性的意义。673#文章(Sarah Taylor Lovell等,2013)[29]强调多功能绿色基础设施在对抗灾害时的更大潜力,支持通过建立多功能的绿色基础设施来提升城市生态韧性。836#文章(Matthias Demuzere等,2014)[30]通过综合身体健康、空气质量、心理和社会效益等多方面论证,说明多功能绿色基础设施对于降低城市应对气候变化的脆弱性有积极作用。1465#文章(Sara Meerow等,2017)[31]主要研究多功能绿色基础设施的空间规划,创造性地建立了绿色基础设施空间规划(GISP)模型,对于评价和优化绿色基础设施的社会和生态效益、提升其韧性做出了巨大贡献。

3.治理韧性

治理韧性是指城市系统韧性能力的组织支撑,其研究主要侧重于管理体制、机制、法制的完善,重点关注韧性城市建设过程中的权责分配、绩效评价、联动机制等[32]。在公共管理领域,Liza Ireni-Saban(2013)[33]指出,城市公共管理能力是城市韧性的主要决定力量,一个强大的政府可以发挥其社会倡导作用,充分调动社会积极性,以包容性治理弥合政府差距,增强社会力量参与城市治理的有效性。在社会治理的组织网络体系建立方面,204#源头文献(David R.Godschalk,2003)[34]从减灾的角度提出了一个增强城市治理韧性的政府和社会的联动战略,包括扩大城市系统的研究、教育和培训,加强参与城市建设和减灾的专业团体之间的合作,促进社会治理一体化等,强调通过建立整体性政府和推动政社合作治理,增强社会治理韧性。此外,不同的学者就韧性城市建设背后涉及的不同群体和利益关系也做了研究。382#文章(Henrik Ernstson等,2010)[35]则提出“生态经济”,即政策应该朝着提升生态系统韧性和生态服务的公平性方向发展,强调政策应具有促进公平的作用。2616#源头文献(Sara Meerow,2019)[36]提出了城市韧性的“5W”(Who、What、Where、When、Why),引发了对城市韧性中政治问题的思考。值得注意的是,在筛选出的56个核心关键词中,“China”“community”“health”“disaster”等词逐渐凸显,社区韧性成为近两年来城市韧性新的研究热潮,也是治理韧性又一个研究重点。韧性社区是指凭自身力量在灾害发生时能够快速调配资源、保持稳定、积极适应、自我修复的新型社区。目前国际上关于社区韧性的研究以我国为主,主要集中在社区应急管理和社区治理两方面。李国庆(2021)[37]提出,一方面,绘制灾害图,制定灾害应急行动计划,将防灾减灾做到实处;另一方面,建立完善的风险管理组织制度,制定切实可行的防灾减灾预案。刘诗雨(2022)[38]从社区外部环境管理营造、社区内部基础设施更新完善、住宅户型的精细化设计等方面提出完善社区治理、增强社区韧性的途径。

4.城市可持续性转型

21世纪以来,城市面临的危险日益增多,极端气候、政治稳定、粮食安全、能源危机等正在威胁着城市的生存和发展。学者们对于城市的研究逐渐向城市韧性和城市可持续性两个方面延伸。然而,关于城市韧性和城市可持续性的概念存在很大重叠,这会削弱这两个概念,于是引发了关于这两个概念的区别和界定。1860#文章(Xiaoling Zhang等,2018)[39]从研究趋势、研究规模和研究集群三个方面讨论了城市韧性和城市可持续性的区别,并提出了一个定义二者之间区别的概念框架:城市韧性是在外部影响因素下通过协同监测、促进、维持和恢复生态系统服务和人类福祉之间的虚拟循环的被动过程;城市可持续性是组成城市的子系统之间协同整合和共同进化的积极过程,同时不损害周边地区发展的可能性,并通过这种方式减少发展对生物圈的有害影响。同时指出城市规划者、政策制定者和研究人员在决策之前应该对城市韧性和城市可持续性给予同等关注。2655#文章(Thomas Elmqvist等,2019)[40]探讨了迄今为止城市可持续性、韧性和转型的概念是如何在政策、实践和学术文献中得到普遍解释的。通过对这些解释中的歧义进行揭示和分析,提出解决这些问题的建议,帮助城市相关政策的制定和实施,提高城市韧性,推动城市可持续性转型。

四、未来展望

综合以上分析,目前国际上关于城市韧性研究的相关文献数量呈不断上升趋势,且主要集中在城市生态环境、城市设计与规划、城市治理、城市可持续发展等领域,其研究主要从物理韧性和社会韧性两个研究脉络出发,围绕生态系统韧性、基础设施韧性、治理韧性和城市可持续转型四个热点主题展开。基于以上文献分析,本文提出城市韧性研究的三个发展趋势:

(一)社区韧性

新世纪以来,重大突发公共卫生事件层出不穷,目前蔓延全球的新冠肺炎疫情更是给人类发展带来严重的威胁和挑战。社区作为城市生活的基础性空间,面对灾害时面临着最先也是最多的冲击。因此,当灾害发生时,社区如何做到及时响应并维持基本的正常生活秩序,即如何增强社区韧性、建设韧性社区,成为近两年来城市韧性新的研究热潮。韧性社区是指凭自身力量在灾害发生时能够快速调配资源、保持稳定、积极适应、自我修复的新型社区。目前国际上关于社区韧性的研究以我国为主,主要集中在社区应急管理和社区治理两方面。基于实践发展和理论研究的双重需要,未来几年,社区韧性将继续成为全球韧性城市研究的热点主题。

(二)文脉韧性

城市是一个复杂的系统,由很多层次组成,包括生态环境和非生态环境,比如生物、人口、社区、生态系统和景观格局等。不同的地理环境和自然禀赋形成了不同的发展历程和城市历史,造就了各不相同的城市文化与城市特色,导致了城市治理、施行制度以及社会网络的状态等的差异性。因此,在城市韧性的研究过程中需要将这些复杂多样的因素考虑进去。基于此,有学者提出文脉韧性。文脉韧性是基于人类社会与城市以及历史各种因素的整体可变性,考虑系统演变的时空特征和文脉背景,承认系统的差异性与特定性,关注地域系统的适应能力,对传统城市韧性概念进行了调整与补充,使之在理论和实践方面都能更好地反映新世纪城市发展特征,促进新世纪韧性城市发展建设[41-42]。本文认为,文脉韧性将成为未来城市韧性研究的趋势。

(三)绿色发展与经济韧性

政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的《气候变化2022:影响、适应和脆弱性》报告表明,人类的健康、生活和生计以及财产和重要基础设施,正日益受到因热浪、风暴、干旱和洪水带来的灾害以及海平面上升等的不利影响。气候变化会与自然资源的不可持续利用、日益增长的城市化、极端事件和流行病造成的损失和损害等产生相互作用,危及未来发展。实践的紧迫性要求我们创新经济发展方式,倡导绿色发展,提升经济韧性,促进城市可持续性转型。因此,本文认为,绿色发展与经济韧性将成为全球城市韧性研究的又一个热点和趋势。

最后,本研究存在一定的局限性,比如检索词汇的限制,在文献收集过程中不可避免地出现遗漏或偏差;由于软件的限制,没有收集Web of Science核心数据库以外的文献;考虑到可视化图像呈现的清晰度,本文在相关理论和文献经验的基础上提取关键词,这也可能对城市韧性研究的整体分析产生一定的影响,需要在未来的研究中加以改进。