基于岩石热解法的原油密度、粘度预测模型研究与应用

2022-08-19王海涛阎荣辉黄子舰方铁园田青青李艳霞

王海涛 阎荣辉 黄子舰 方铁园 田青青 李艳霞

(①盘锦中录油气技术服务有限公司;②中国石油长庆油田分公司工程技术管理部)

0 引 言

随着长庆区块勘探、开发不断深入,录井技术也得到了长足的进步与发展[1], 岩石热解录井技术自2002年底开始引入试验应用,主要集中在鄂尔多斯盆地姬塬、陕北、盐池、环江、镇北、合水以及彭阳地区。引进该项技术主要是为了解释评价储层的含油性,为油田勘探开发提供科学依据,据已经完成试油井资料统计,该技术在储层解释评价方面具有较高的解释符合率[2-3]。近年来,长庆区块围绕盆地周边及外围、四新领域(新盆地、新区域、新类型、新层系)、规模储量区、页岩油等非常规资源勘探新领域展开部署[4],由于新勘探对象日趋复杂,不同勘探领域均出现了多口井岩石热解录井分析储层含油性较好,但后期测试求产结果与测井、录井综合解释结果相背离的情况,分析认为主要由于原油密度、粘度的增加影响了其流动性,部分原油不能被有效开采,由此造成的油气层解释失误率占比不断提高[5-6]。岩石热解录井技术可以实现对储层原油密度、粘度定量评价[7-8],笔者选取长庆区块B 1井等43口测试井共50个储层原油样品进行岩石热解录井数据分析统计,寻求原油密度、粘度与岩石热解参数间的对应关系,并取得了新的认识,基于岩石热解录井派生参数(总产率指数ITP、油产率指数IOP、残余烃指数IHP、原油轻重组分指数PS)采用多元线性回归算法进行储层原油密度、粘度预测,建立了新的回归方程式,预测结果与实际原油密度、粘度绝对误差相对较小,对地层原始原油密度、粘度的数据恢复更科学准确,便于更加精准地指导后期生产,取得了较好的应用效果,具有较好的推广应用前景。

1 区域地质概况

长庆区块储层是典型的低渗透油气藏,具有良好的勘探开发前景,尤其是中生界和上古生界地层,蕴藏有丰富的石油、天然气资源。致密储层在三叠系延长组中下组合广泛分布,发育不同类型储集砂体,矿物成分复杂,孔隙类型多样、非均质性强,大部分为低渗特低渗储层,油水分异不明显,孔喉连通性差,产能大小主要取决于含油性与流体可动性。长3段以上及侏罗系油藏,储层物性相对较好,但含油连片性差,地层水矿化度变化大、油水关系复杂;部分层系由于断层发育或浅层油气保存条件差等原因,导致储层原油性质变化大、油质变稠,残余油饱和度增大,油的流动性变差,影响产能结果[9-10]。

2 岩石热解录井原理

采用岩石热解录井对储层样品进行分析时,将储层样品送进热解炉中加热,对样品进行程序升温,根据有机质热蒸发或热裂解特性,使岩石中的烃类在不同温度下挥发和裂解,再由气相色谱装置进行组分分离鉴定,定量检测获得分析样品在不同温度范围内烃的含量。岩石热解录井技术能提供分析样品的气态烃S0、液态烃S1、裂解烃S2、Tmax等参数数据及分析谱图,这些参数可以间接反映出原油轻、中、重质组分的变化,能有效地对储层流体性质进行定量评价[11]。

3 原油密度、粘度预测模型的选择与优化

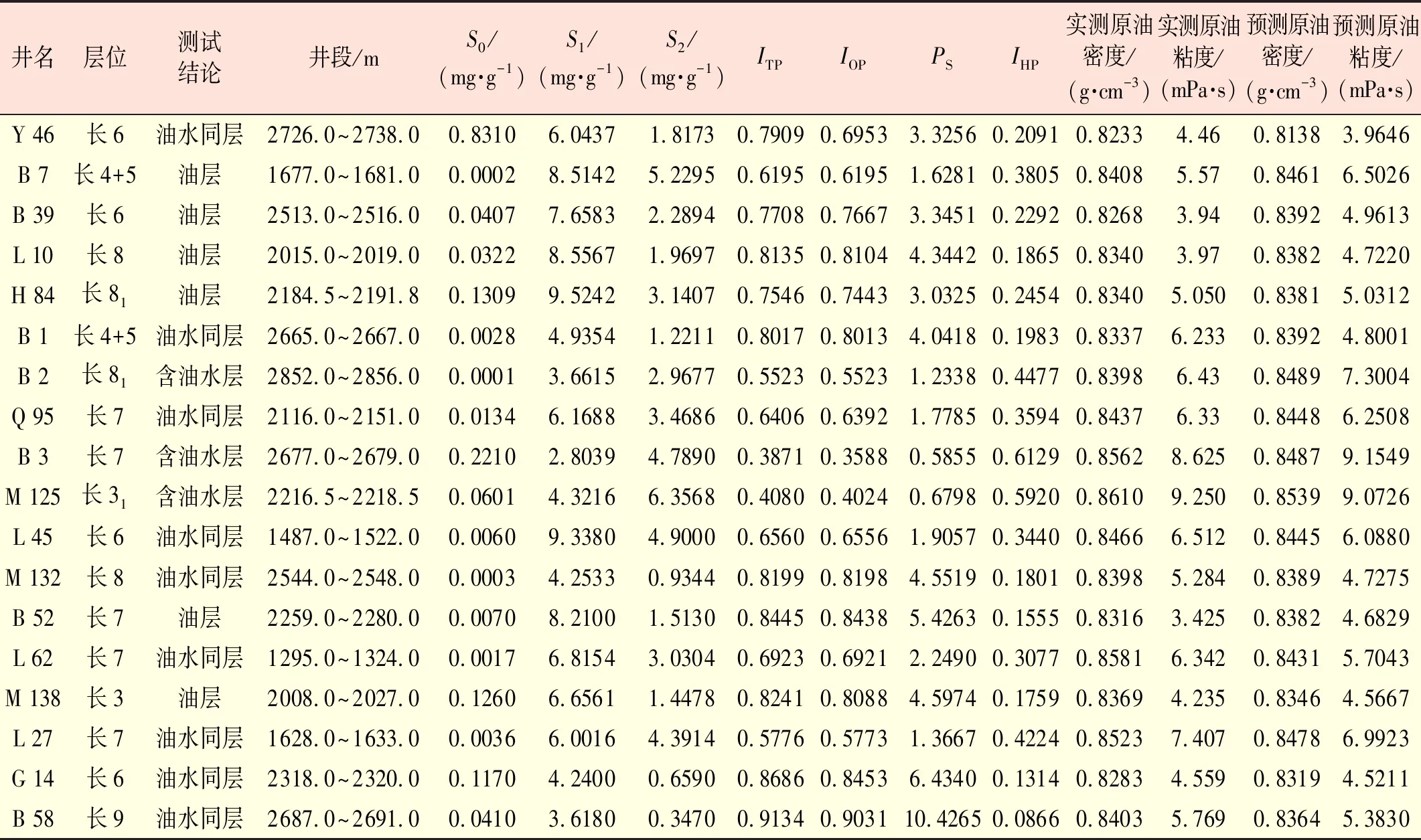

利用岩石热解录井对原油密度、粘度的预测,大多以简单的一元线性回归、经验图板法等方法来实现,基于表1中派生参数总产率指数ITP((S0+S1)/(S0+S1+S2))、油产率指数IOP(S1/(S0+S1+S2))、残余烃指数IHP(S2/(S0+S1+S2)),以及原油轻重组分指数PS(S1/S2)与原油密度、粘度之间的相关性,统计分析长庆区块B 1井等43口测试井共50个储层,利用岩心岩石热解录井数据进行简单的一元线性回归,从回归结果看,不但原油密度拟合效果精度不高、相关性差(图1),原油粘度拟合精度相关性也较差。

表1 长庆区块岩心样品原油密度、粘度预测数据(抽测18口井)

图1 岩石热解派生参数与原油密度交会图

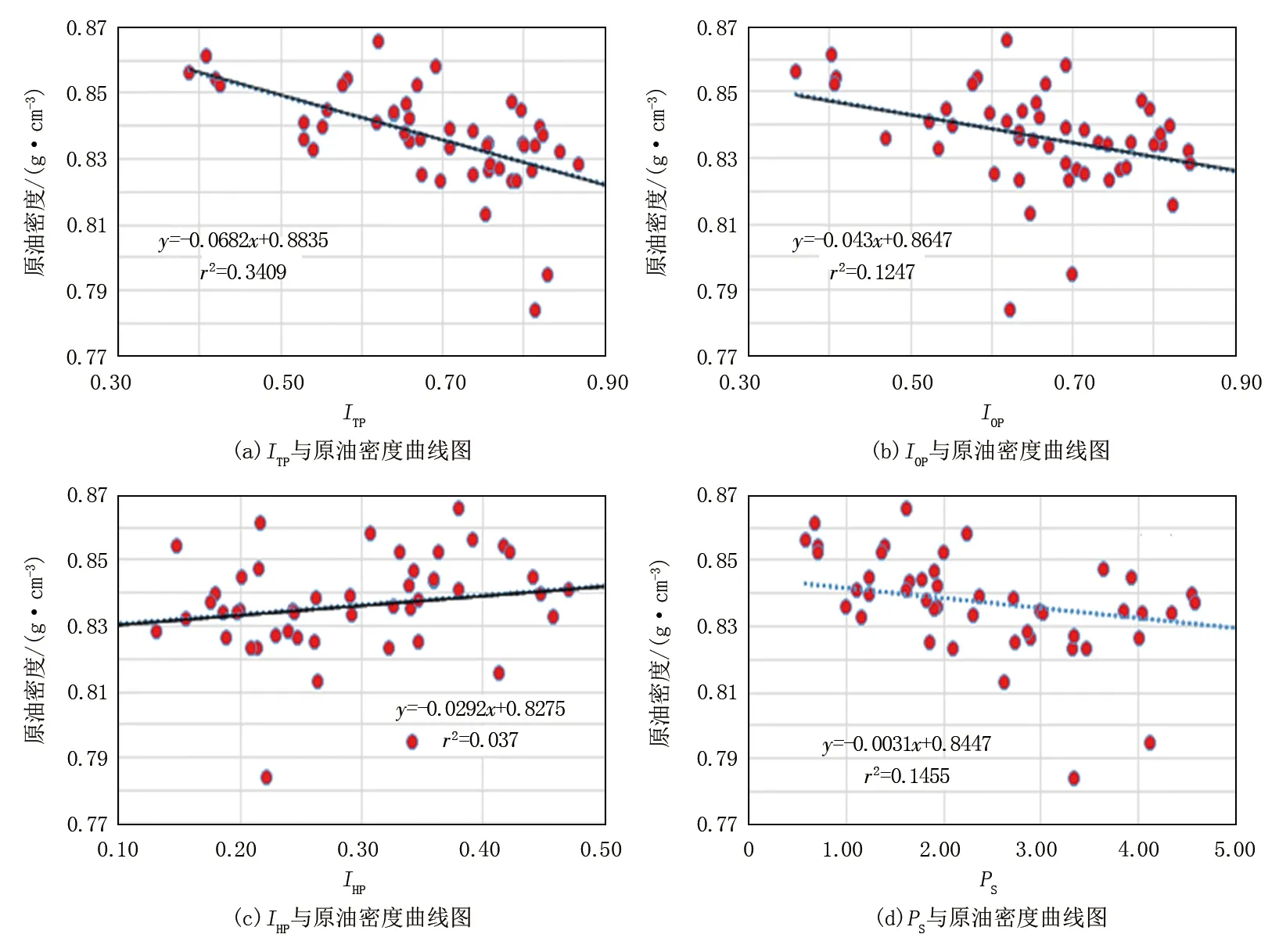

为了将岩样的岩石热解派生参数值恢复到实际原油密度、粘度的参数值,使表1中因变量(岩石热解4种派生参数)与自变量(实测原油密度、粘度)散点图呈较好线性关系,尝试通过多元线性回归方法,建立岩样的岩石热解派生参数与预测原油密度、粘度关系式。为此将长庆区块B 1井等43口测试井共50个储层测试数据点使用基于最小二乘法的多元线性回归方法对原油密度、粘度进行预测,建立了原油密度、粘度回归方程。选择最小二乘数据算法进行多元线性回归,旨在使其与预测数据“最接近”,使得预测数据和真实数据的距离的平方和达到最小,预测结果更能满足拟合需求。得出最终拟合结果为:

原油密度=0.889 2-0.329 6ITP+0.267 1IOP+

0.000 8PS-0.015IHP

原油粘度=14.289 2-21.4ITP+7.756 5IOP+0.346 4PS+0.267 5IHP

应用多元线性回归方程计算原油密度、粘度预测结果如表1所示,整体计算数据与实测数据相对误差较小,r2均达到0.81以上(图2)。与现有一元线性回归方法相比,对地层原始原油密度、粘度的数据恢复更科学准确,采用此种方法实施原油密度、粘度预测,更加科学合理,便于指导现场生产应用。

图2 实测原油密度、粘度与预测原油密度、粘度多元线性回归散点图

4 应用效果与实例

应用多元线性回归方法对原油密度、粘度进行定量评价,对长庆区块后期开采中未达到求产效果的L 62井等8口探井10个层进行预测分析,其中F 90井等6口井8个层得到了试油验证,解释符合率达到了80%,不符合层原因在于储层含油性虽好,但储层所含油的流动性差,影响了后期求产效果,测试结果为低液量或无液量。岩石热解录井资料定量评价原油密度、粘度,拓展了岩石热解录井技术的应用范围,挖掘了现有录井技术潜力,从而有效地提高了其应用价值,为储层原油性质的综合认识、解释结论的确定、试油及开发措施的优选提供了科学依据。

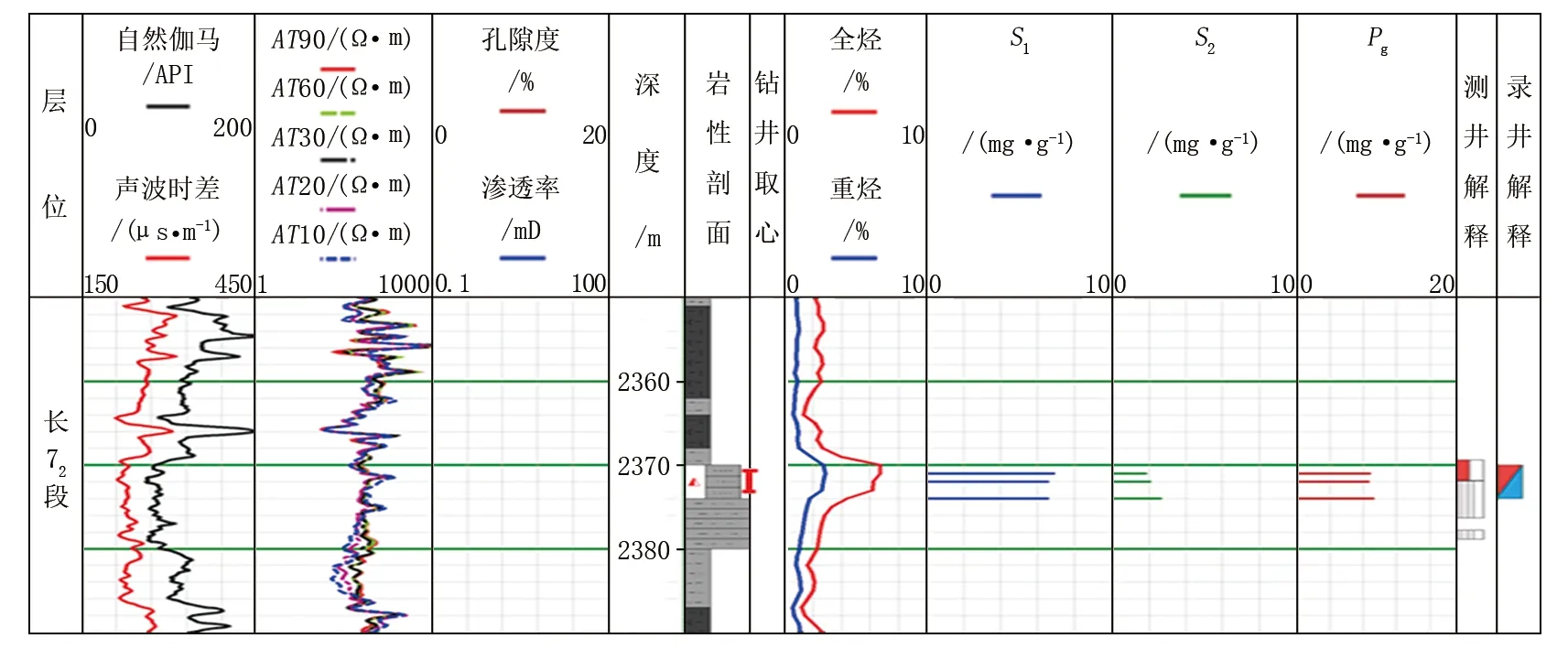

4.1 F 90井长72段工业油层

F 90井延长组长72段有显示的井段2 370.00~2 374.00 m,岩性为浅灰色油迹细砂岩,无油味,无原油浸染色,含油岩屑占岩屑含量1%~2%,含油岩屑占同类岩屑含量2%~3%,荧光直照颜色呈黄白色,荧光滴照颜色呈黄白色,产状星点状,点滴试验Ⅲ级,系列对比7级,现场定级为油迹。电测解释该井段平均电阻率86.97 Ω·m,平均孔隙度7.97%,平均含油饱和度40.48%,平均渗透率0.09 mD,平均声波时差222.01 μs/m,测井显示该井段为电阻率值高,物性较差,解释为差油层(图3)。该井段岩石热解录井分析岩屑样品3块(表2),Pg均值为8.785 6 mg/g,显示储层含油性好,采用多元线性回归方程预测储层平均原油密度为0.817 8 g/cm3,平均粘度为3.651 7 mPa·s,油质为中质偏轻,反映储层原油流动性好,岩石热解录井综合解释油水同层,后期开采产油的可能性大。由于储层物性差,试油方案制定建议对储层进行大规模改造,试油工艺优选为井下控砂浓度体积压裂,压裂参数为加砂50 m3,油套同注,油管排量2.0 m3/min,套管排量4.0 m3/min,砂比11%,最终试油结果为产油4.76 t/d,产水12.0 m3/d,实测原油密度为0.826 2 g/cm3,粘度为3.55 mPa·s,岩石热解录井技术成功预测储层原油性质,有效指导了后期开采。

图3 F 90井岩石热解录井综合图

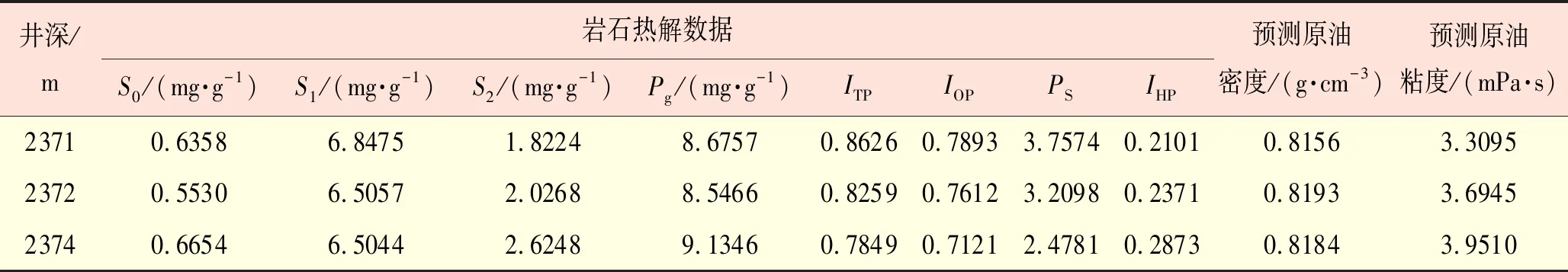

表2 F 90井长72段岩屑样品岩石热解录井分析数据

4.2 B 98井长81段低产油层

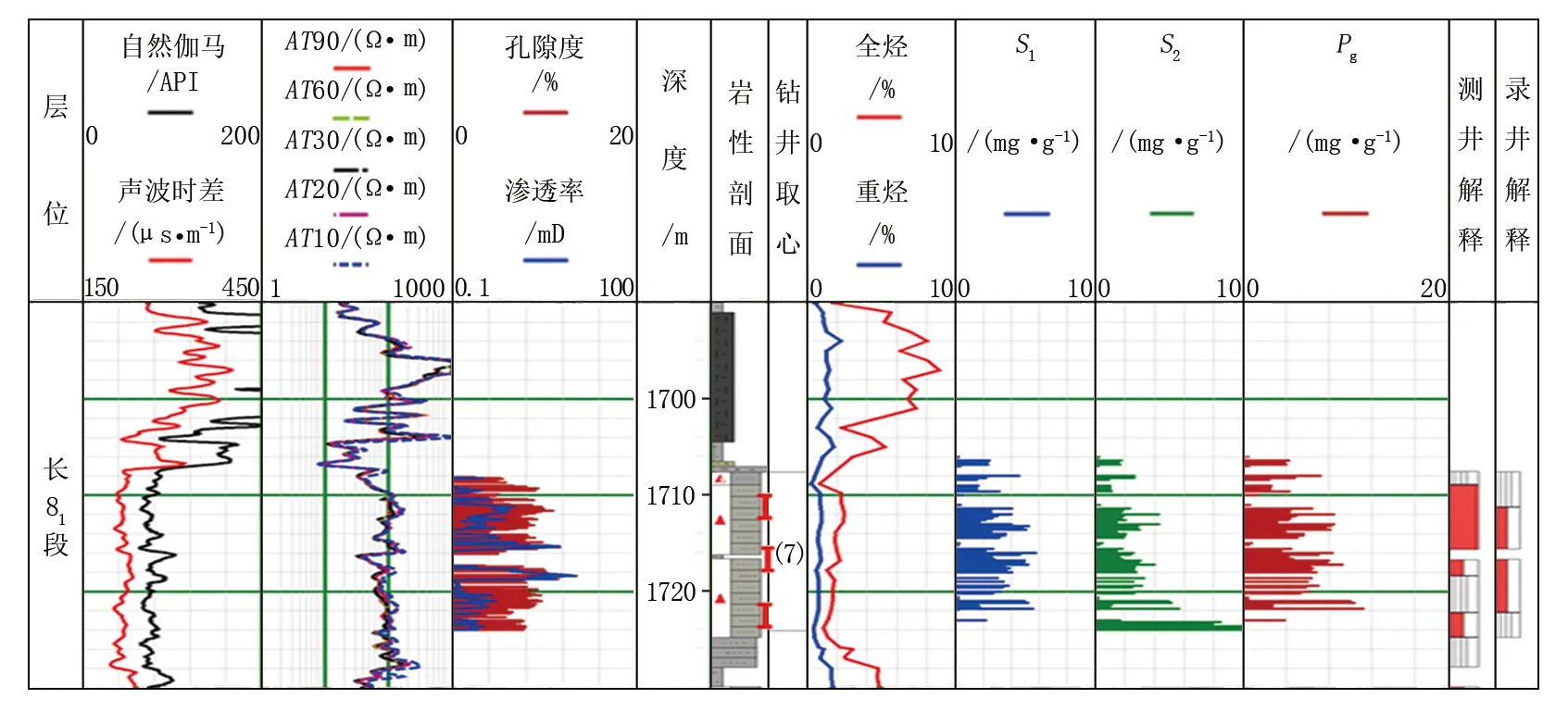

B 98井延长组长81段射孔井段分别为1 710.00~1 713.00 m、1 717.00~1 719.00 m、1 722.00~1 725.00 m,储层显示厚度17.0 m,岩性为褐灰色油斑细砂岩,油味较浓,褐灰色原油浸染色,含油较饱满,无油脂感,不污手,无渗油面积,岩心断面干燥,无咸味,干后无盐霜,滴水缓渗-微渗,含油面积20%~25%,荧光面积25%~30%,产状不均匀状,荧光直照颜色暗黄色,荧光滴照颜色黄色,点滴试验Ⅱ级,系列对比10级,现场定级为油斑。

电测解释该井段平均电阻率92.01 Ω·m,平均孔隙度8.56%,平均含油饱和度49.20%,平均渗透率0.19 mD,平均声波时差215.81 μs/m,测井显示该井段为电阻率值高,物性一般,储层含油性较好,解释为油层(图4、表3)。

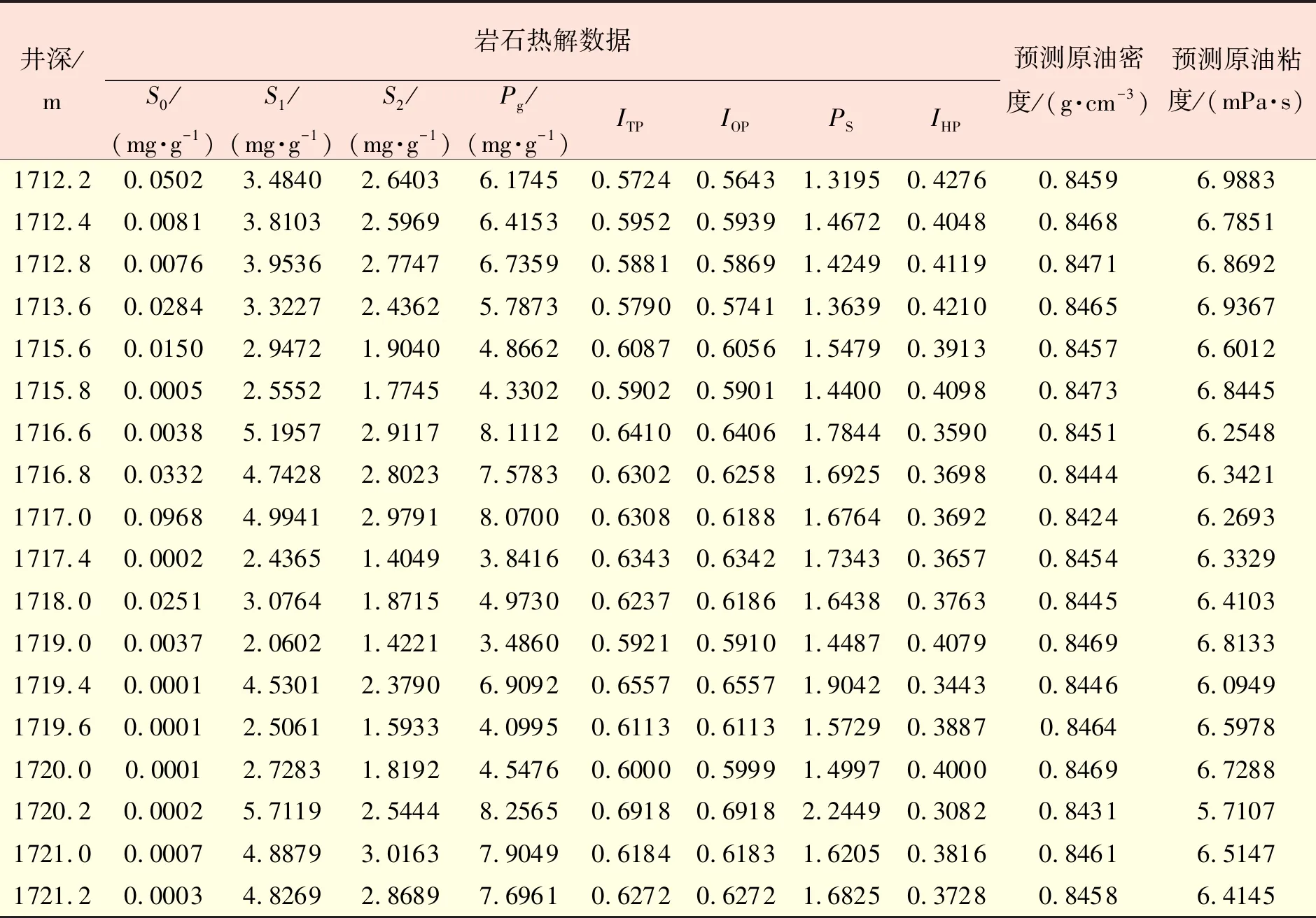

该井段岩石热解录井分析岩心样品主要含油显示18块,Pg均值为6.099 1 mg/g,显示储层含油性较好,采用多元线性回归方程预测储层平均原油密度为0.845 6 g/cm3,粘度为6.527 7 mPa·s,油质为中质偏重,反映储层原油流动性稍差,岩石热解录井综合解释差油层,后期开采产油效果可能不理想。试油方案制定同样建议加大储层改造措施,试油工艺优选为井下控砂浓度体积压裂,压裂参数为加砂80 m3,油套同注,油管排量2.0 m3/min,套管排量4.0 m3/min,砂比12.3%,试油结果产油1.6 t/d,不产水,实测原油密度为0.846 6 g/cm3,粘度为6.512 0 mPa·s。

图4 B 98井岩石热解地化录井综合图

表3 B 98井长81段岩心样品岩石热解录井分析数据

5 结 论

通过进行大量现场实践和对岩石热解录井资料的全面细致研究,根据岩石热解录井派生参数与实测原油密度、粘度参数的散点关系,采用数据挖掘中的多元回归分析方法建立岩石热解参数与实测原油密度、粘度的关系式,实现了原油密度、粘度预测,对长庆区块储层流体性质识别与产能预测具有重要的指导意义,拓宽了岩石热解录井技术的应用范围,是一项值得推广的原油性质预测新方法。