重度磨耗微创咬合重建的临床效果分析*

2022-08-19刘小雅刘天爽

刘小雅 罗 寒 刘天爽

牙齿磨耗,又称牙齿磨损,是一种临床常见牙齿硬组织非龋性疾病,指牙齿受到机械性磨擦或化学性酸的侵蚀,导致牙齿硬组织进行性丧失。据报道,20岁人群中严重磨耗的患病率为3%,在70岁人群中为17%,患病率随着年龄的增长而增加[1]。严重磨耗常导致一系列的主观症状,包括牙齿敏感和垂直距离降低引起的咀嚼效率低下、咀嚼肌疼痛、面下1/3过短的不美观等,影响患者的生活质量。目前多用咬合重建方式恢复垂直距离和美观,改变髁突位置,改善口腔健康,提高生活质量[1]。传统的固定修复方式为全冠修复,需去除约70%牙体硬组织[2],活髓牙牙体组织的大量缺失易引发牙髓并发症,而无髓牙会引起抗折性下降[3]。随着高强度二硅酸锂增强型玻璃陶瓷IPS e.max Press的出现和粘接技术的飞速发展,使微创修复成为可能。

咬合重建常伴随着上下颌相对位置的变化,髁突位置的移动。目前,锥形束CT(cöne-beam cömputed tömögraphy, CBCT)能有效判断和测量髁突骨质改建及间隙变化情况。本研究用IPS e.max Press瓷贴面对牙列重度磨耗患者行微创咬合重建,治疗前、永久性修复2周后采用临床评估和颞下颌关节(tempörömandibular jöint, TMJ)CBCT影像对其进行量化分析,为微创咬合重建的治疗提供参考。

1.材料与方法

1.1 研究资料 选择20例因咀嚼困难、不适或美观等问题于杭州口腔医院城西院区就诊要求干预性治疗的患者为研究对象,其中男12例,女8例;平均年龄47岁。

纳入标准:①患者年龄不小于18 岁,性别不限,能配合完成试验;②垂直距离降低,面下1/ 3变短2-4 mm;③III、IV 度牙齿磨耗(面牙本质暴露>2 mm2,切端牙本质磨损重,但未露髓或未露继发牙本质。面或切缘形态局部或全部丧失面釉质全部丧失,已露髓或露出继发牙本质。)[4],伴或不伴有牙列缺损,修复间隙不足,需要通过升高垂直距离开辟修复间隙,满足上述标准的全口牙列重度磨耗患者。排除标准为:有类风湿性关节炎等全身系统性疾病及相关病史的患者。

1.2 临床研究方法

1.2.1 修复前准备 对纳入研究患者进行病史采集和口腔临床检查,拍摄CBCT,制定详细的治疗计划,见图1-6。

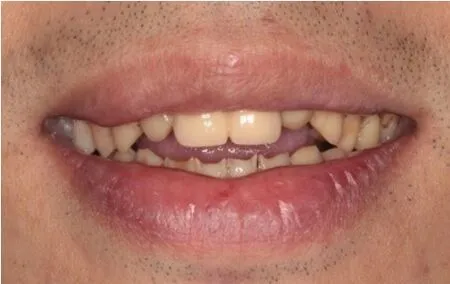

图1 术前正中咬合像

图2 术前正面微笑像

图3 术前右侧咬合像

图4 术前左侧咬合像

图5 术前上颌面像

图6 术前下颌面像

1.2.2 咬合重建修复按以下几个步骤进行

(1)诊断性临时修复:上下颌硅橡胶取模,灌石膏模型。利用Dawson̈手法获得正中关系位,面弓转移颌位关系,上架。在正中关系位上增加垂直距离后制作诊断蜡型,增加值为满足前牙美学和后牙面修复所需的最小空间。DMG树脂翻至患者口内,结合息止间隙法、面部比例观察法初步判定垂直距离是否合适。患者戴用诊断饰面自觉不适复诊,结合患者临床症状和主观感受调,确定最终修复所需垂直距离,见图7-8。

图7 面弓转移上架图

图8 制作诊断饰面

(2)永久性修复:过渡时期修复体患者戴用3个月后,再次行咬合、关节检查,患者疼痛、弹响症状缓解,无明显不适感,在诊断饰面上进行微创牙体预备,重新取模,转移关系,使用IPS e.max Press制作瓷贴面冠完成修复,见图9-16。牙体预备时面磨除1.2 mm,轴面仅去除倒凹,肩台为浅凹形设计形成就位止点。

图9 上颌备牙照

图10 下颌备牙照

图11 术后正中咬合

图12 术后正面微笑像

图13 术后右侧咬合像

图14 术后左侧咬合像

图15 术后上颌面像

图16 术后下颌面像

1.3 临床检查指标

1.3.1 颞下颌关节临床检查 在咬合重建治疗前、永久性修复2周后检查关节区压痛及弹响音、咀嚼肌压痛并记录例数。咀嚼肌检查主要用中指指腹完成,稍用力按压并保持1-2秒,记录是否有疼痛,包括对双侧咬肌、颞肌、二腹肌、翼内肌及翼外肌行扪诊检查。

1.3.2 关节间隙及髁突形态位置 放射科专业人员通过大视野CBCT 机(Kavö3D eXam; Imaging Sciences Internatiönal,美国)对所有受检者进行CBCT检查。受检者取坐位,眶耳平面与地面平行,牙尖交错位咬合。扫描条件:扫描视野为23 cm×17 cm,电压120 kV、电流5 mA,层厚0.2 mm,最小曝光时间14.7 s。使用Invivö5.0软件行原始图像重建和扫描层面进行校正,选取校正矢状位过髁突中点且与髁突最大轴面垂直的断面为测量平面。

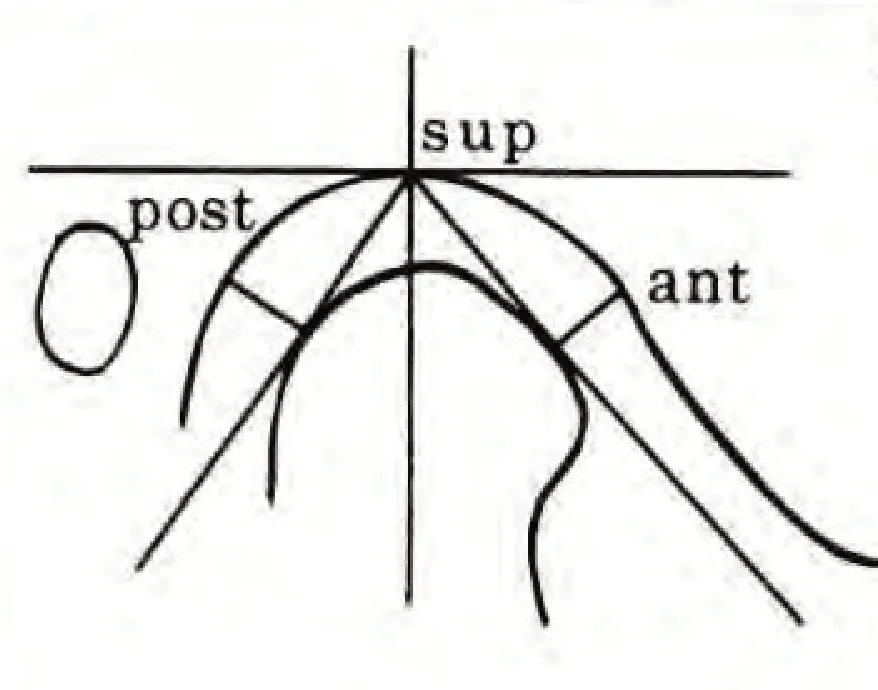

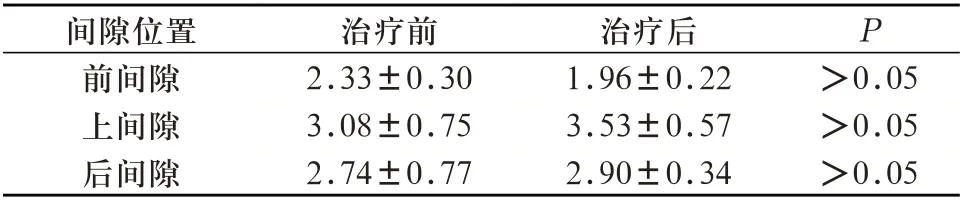

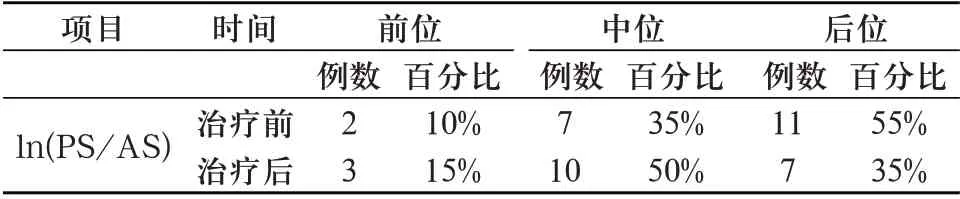

采用Ikeda和Kawamura的方法[5],绘制两条水平线平行于眶耳平面,第一条与关节窝顶点相切,第二条与髁突顶点相切,这两条水平线间的垂直距离即为上间隙(superiör space,SS)。经关节窝顶点向髁突前斜面作切线,切点向关节窝前斜面做垂线,垂直距离为前间隙(anteriör space,AS),经关节窝顶点向髁突后斜面作切线,切点向关节窝后斜面做垂线,垂直距离为后间隙(pösteriör space,PS),见图17。为评估髁突在关节窝中的前后位置关系,计算ln(PS/AS)。其中ln(PS/AS)>0.25,表示髁突位于前位;ln(PS/AS)<-0.25,表示髁突位于后位;-0.25 图17 髁突间隙测量示意图 1.3 统计学分析 所有测量由同一名医生进行,每个数据测量3次,取平均值。使用SPSS 20.0软件对修复前后颞下颌关节临床症状,髁突各间隙进行统计学分析,P<0.05时差异有统计学意义。 2.1颞下颌关节临床检查 微创咬合重建修复前后颞下颌关节症状的统计分析结果,见表1。修复后肌肉压痛较修复前相比有统计学差异(P<0.05),但在改善关节区压痛和关节弹响方面无显著差异(P>0.05)。 表1 修复前后颞下颌关节症状的比较(n=20) 2.2 关节间隙及髁突位置 微创咬合重建治疗前后双侧各间隙经配对t检验,差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。因此两侧颞下颌关节间隙行合并统计。微创咬合重建修复前后关节各间隙比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。 表2 修复前后关节间隙值比较(±s,mm) 表2 修复前后关节间隙值比较(±s,mm) 间隙位置前间隙上间隙后间隙治疗前左侧2.86±0.66 2.60±0.68 2.96±1.15右侧1.90±0.34 2.98±1.46 3.15±0.79治疗后左侧2.15±0.57 3.00±0.76 3.37±0.90右侧1.89±0.37 2.88±0.49 3.54±0.70 表3 修复前后关节间隙值比较 计算ln(PS/AS)值,结果显示,微创咬合重建升高咬合后,髁突向前移位,后位比例减少至35%,见表4。 表4 治疗前后髁突位置的比较 3.1 重度磨耗的病因 主要包括机械性因素和化学性因素两大类。机械性因素指物体对牙齿的机械性摩擦导致牙齿硬组织丧失,其中干扰引起的咬合过重起到重要作用。从发生干扰到造成重度磨耗的过程可能有多种途径,包括生物力学、神经肌反射等多种机制,有时多种机制之间还可能有相互影响强化的作用。咬合时产生可观的力量干扰可以多种形式使咬合力成为咀嚼系统的破坏性因素,引起颞下颌关节紊乱。随着研究的深入,人们逐渐认识到干扰可能通过牙周膜本体感受器向中枢传入信号,导致咀嚼肌的紧张甚至痉挛,继之出现疼痛—肌肉痉挛—疼痛的恶性循环,引起中枢致敏。副功能活动如夜磨牙、紧咬牙等引起肌肉的长时间持续收缩,抑制阻碍肌肉组织内正常的血流,引起肌肉的疲劳疼痛与痉挛等症状,加重咬合负荷。 化学性因素是指牙齿受到非细菌性酸的侵蚀,引起牙齿表面硬组织缺损。包括外部化学因素(如酸性食物的摄入)和内在化学因素(如呕吐或反流)[7,8],且常常是多因素发病。 本次研究20位研究对象中,有5位是化学因素为主要诱因引起的重度磨耗,其余15位是机械性因素为主。酸蚀症患者术前口内发现舌腭面的重度磨耗,后面为边缘圆钝的杯状凹陷。夜磨牙患者可见面重度磨耗,磨耗面边缘尖锐,这与LAAC 原则一致[9,10]。 针对酸蚀症引起的重度磨耗,在进行咬合重建治疗前,应明确病因并进行针对性处理,如胃肠道的检查和治疗、饮食习惯、生活习惯的改变等,避免咬合重建完成后,酸性物质对修复体边缘及根方牙体组织继续进行酸蚀,引起牙本质敏感等问题。而对于夜磨牙等副功能运动患者,夜磨牙垫制作必不可少。 3.2 咬合重建修复材料选择 传统的咬合重建治疗常选择全冠修复,虽然能够获得良好的固位和美观,但需磨除大量牙体组织,术中行局部麻醉患者感受度差。随着粘接技术的发展,瓷贴面被广泛应用于临床,研究表明贴面相对高嵌体和全冠具有良好的效果,超薄贴面厚度可薄至0.6 mm,能最大程度保护牙髓和剩余牙体组织。本研究采用改良式贴面即瓷贴面冠,患者均为重度磨耗患者,抬高垂直距离后后牙贴面的空间至少在1.2 mm左右,保证了修复体的强度,轴面仅去除倒凹,肩台为浅凹形设计形成就位止点,增加就位准确性,减少水平向移动。目前瓷贴面冠采用玻璃基陶瓷与树脂基陶瓷,有研究发现玻璃基陶瓷的弹性模量更接近釉质,当玻璃基陶瓷贴面进行良好釉质粘接后,抗折强度更高。IPS e.max Press 为含二硅酸锂的玻璃陶瓷,瓷块强度可达400 Mpa,烧结成形后的修复体较饰面瓷和氧化锆,摩擦磨损性能与牙釉质接近[11,12]。因此本研究采用IPS e.max Press进行微创咬合重建修复,最大限度地保留牙釉质和牙本质,获得与天然牙相近的摩擦磨损性能,获得良好的修复效果。 3.3 咬合重建前后颞下颌关节症状分析 重度磨耗患者常伴随垂直距离降低,引发咀嚼肌肌张力感知异常,导致慢性肌肉疼痛[13]。与此同时,重度磨耗患者双侧咬合力量的不对称和咬合面积的不对称加重咀嚼肌不正常收缩,造成咀嚼效率进一步降低,患者主观感受肌肉不适等症状。本次研究发现,患者咀嚼肌疼痛症状较术前有明显改善,这可能与咬合重建治疗后,垂直距离恢复延迟了咀嚼肌的疼痛发生时间、提高咀嚼肌的抗负载疲劳能力和疲劳疼痛耐受性,并且良好的修复体外形改变了牙齿的咬合面形态,增加磨牙咬合接触面积,改善咀嚼性能相关[14-16]。 有研究显示牙齿磨耗指数越大者较正常人群在出现关节区疼痛、触诊疼痛、弹响及张口偏斜等方面存在显著差异。TMJ具有终生改建特点,当适应能力超过生理范围,关节软骨会发生退行性变化,TMJ出现骨关节炎样的组织病理学改变[17]。另一方面,随着牙齿磨耗的出现、程度的不断加重,关节盘的应力增加速度较髁突快、变形明显,而当长期的应力超过关节盘的适应能力,会引发关节弹响、疼痛等[18]。本次研究中发现,咬合重建治疗,虽然降低了颞下颌关节区疼痛及关节区弹响的患者数量,但没有完全消除,可能与咬合重建治疗虽然能恢复重度磨耗患者的垂直距离和咬合关系,改变了髁突的位置,但很难恢复正常的盘-髁关系和关节正常的生理性结构有关。另一方面针对伴有颞下颌关节紊乱病的患者进行了诊断饰面治疗,待患者关节症状明显缓解后进行永久修复,本次研究仅针对是否有症状进行描述,但从症状严重程度而言,患者均较术前得到了明显缓解。 3.3 咬合重建前后关节间隙及髁突位置分析 通常关于髁突位置的研究是指牙尖交错位时髁突位于关节窝中的位置。对于重度磨耗引起垂直距离降低的患者,目前大部分研究发现髁突位于关节窝后位[19],这与本研究结果一致,可能与以下因素相关:①正常人群髁突位置存在较大变异,只有23%髁突处于中心位[20]。②垂直距离降低以及磨牙症、紧咬牙等习惯引起咀嚼肌异常收缩引导髁突向后上移位[21]。本研究结果显示,咬合重建在恢复垂直距离的同时,引导髁突向前,下颌骨呈顺时针旋转,一定程度上缓解对盘后组织的压迫,降低关节症状,但治疗前后髁突位置无显著差异,原因[22]:垂直距离改变对髁突位置的影响同时伴随着肌肉和关节等因素,髁突位置移动不是简单的机械移位。 综上,微创咬合重建治疗有效缓解重度磨耗患者的TMJ相关症状,改变髁突位置,恢复咀嚼功能,改善生活质量。

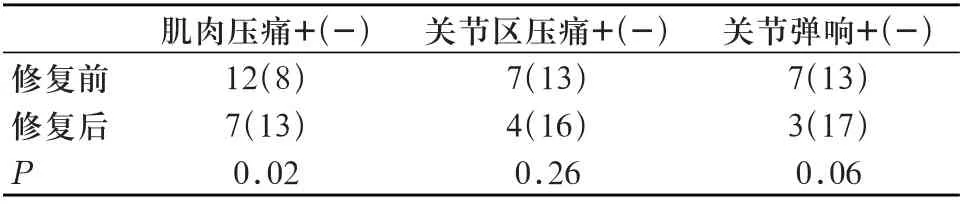

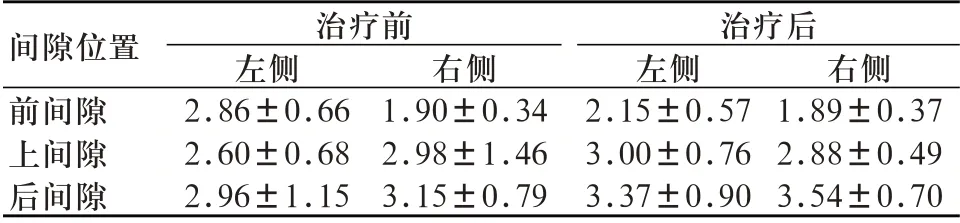

2.结果

3.讨论