低自我控制、生活方式暴露与诈骗被害

——基于CHFS的实证研究

2022-08-19夏一巍

夏一巍 陈 卓 蒋 霜

一、引言

随着社会主义市场经济体制的逐步建立和金融改革的不断深化,在互联网、金融产品等逐步渗入人们生活的同时,犯罪分子也借此实施各种类型的犯罪行为,犯罪类型、犯罪手段、犯罪原因等都呈现出不同以往的多样化发展趋势。近十年来,我国电信诈骗案件增长率以20%至30%的速度急速攀升。研究显示,在诸多经济犯罪类型中,金融诈骗危害最大。日益严重的诈骗被害问题引起了学术界和实务界的广泛关注。针对诈骗被害问题,被害人学中存在诸多理论均可以对诈骗被害的成因作出解释。其中,最有代表性的是自我控制理论(Self-control Theory)和生活方式暴露理论(Life-style Exposure Theory)。前者认为,具有较低的自我控制的个体更注重短期利益,而且更容易冲动和追求刺激,进而从事一些高风险行为,而这些行为很有可能增加其被害的概率;后者认为,被害的出现是由于被害人和潜在的加害人的生活方式的重叠导致。虽然相关的实证研究并不丰富,但已经初步形成了以两个理论为中心的诈骗被害成因论体系。遗憾的是,先前研究要么仅着眼于单一理论,要么仅考虑两个理论的平行关系。事实上,根据自我控制理论的内涵,自我控制较低的个体更有可能实施风险行为,因而增加了其暴露于潜在犯罪人的机会,进而增加其被害风险。因此,自我控制理论和生活方式暴露理论很可能存在中介机制,即低自我控制可能通过改变个体的生活方式,从而间接提高个体的被害风险。

而国内对于诈骗被害的研究相对较少,且多集中于电信网络诈骗被害。此类文献主要集中于公安学和金融学。公安学领域的研究主要使用报案数据对诈骗被害进行类型学分析。譬如,王尚卿仅通过对B市的电信网络诈骗报警数据进行分析,由此来讨论诈骗犯罪的主要类型、特征等;张芷、陈峰则通过报案笔录分析和电话回访的方式,对被害人学的各项特征进行分析。此类研究存在的问题可能在于研究对象的选取上,即仅有实验组(诈骗被害人),没有对照组(普通居民)。由于诈骗案件犯罪黑数较大,上述研究可能无法探究居民的某些特征是否增加了诈骗被害的概率,仅能就诈骗被害人自身的特征进行描述和分类。反观金融学领域的研究,其样本选取可能更为全面,并发现居民金融素养和投资风险偏好是诈骗暴露的重要影响因素。虽然这些研究使用了较为严格的计量经济模型和全国代表性样本,为诈骗被害的影响因素提供了宝贵的实证依据,但是这些研究未系统地讨论被害人学相关理论。因此,被害人学理论是否能解释我国居民诈骗被害现象,依然不得而知。因此,本研究通过分析具有全国代表性的调查数据,尝试验证自我控制理论和生活方式暴露理论对我国居民诈骗被害的解释力,并探索两个理论之间可能存在的中介机制。本研究不仅可以为两个理论的跨文化适应性提供进一步实证依据,而且可以为两个理论的进一步发展和融合提供可能的方向。不仅如此,本研究可以有效识别诈骗被害的风险因素,进而甄别高诈骗被害风险居民,以期为制定有针对性的防范诈骗风险措施提供有价值的参考。

二、文献回顾

(一)自我控制理论和诈骗被害

“自我控制”是指美国犯罪社会学家特拉维斯·赫希(Travis Hirschi)和迈克尔·戈特弗里德森(Michel Gottfredson)在1990年提出的概念。他们认为传统犯罪学中对于犯罪类型的划分是不必要的,几乎所有犯罪都是行为人基于自身的利益追求而实施的,其进而指出实施犯罪行为的人都具有一些相同特征,并将这种特征称为“低自我控制”。根据自我控制理论的描述,低自我控制的人具有冲动、追求刺激、冒险等倾向,如吸毒、酗酒、吸烟、逃学、失业等行为,这些特质虽然并不必然导致犯罪行为的发生,但是其与各类犯罪行为均存在显著的关联性。与此同时,根据自我控制理论的内涵,低自我控制的人会自我选择进入危险的社会环境,因此其受害风险也相应提高。

对于诈骗被害而言,低自我控制的人往往在投资方面更加激进,更倾向于进行风险投资,即其在进行相关投资或理财活动时更倾向于风险较高的活动(如股票、基金),这可能反映了行为人具有一定的冒险倾向。因此,根据自我控制理论的论述,具有风险投资偏好的人可能更容易成为相关诈骗犯罪的被害人。事实上,这一论述也得到了实证研究的支持。有学者通过实证研究指出,低自我控制人群的行为方式,使他们更容易暴露于诈骗犯罪中,也更容易因诈骗受损。大量学者则通过将人们在投资方面的意愿定义为“风险态度”,研究其与家庭金融行为之间的关系,例如,有学者对风险偏好与金融诈骗风险的关系进行深入研究,发现风险偏好与是否遭遇诈骗有显著的正相关关系。有学者研究了风险态度与诈骗被害的关系,研究表明有风险偏好的人更容易经历诈骗,因诈骗损失的金额也更大。也就是说,风险投资偏好反映了行为人的冒险倾向,证明了行为人属于低自我控制,导致行为人遭受诈骗的风险增加。

因此,本文提出第一个假设:自我控制力低的个体更容易遭受诈骗被害。

(二)生活方式暴露理论与诈骗被害

生活方式暴露理论由迈克尔·亨德朗(Michael J. Hindelang)于1978年提出,其核心观点为:参与某些特定行为和生活方式的个体更容易遭受被害,这些特性决定了个体经常不同程度地暴露在犯罪机会中并增加了被害的可能性。也就是说,被害人的生活方式或日常活动受到一系列诸如生活习惯、文化差异、家庭背景等特性的影响,进而使其被害的可能性受到影响。生活方式暴露理论迄今为止已经收到相当多的实证研究支持,有学者研究发现,生活方式(如暴力犯罪、夜间外出、饮酒、邻里间的犯罪率)与个人被害(如盗窃被害和抢劫被害)均存在显著的相关性。还有学者研究表明,虽然个体被害的可能性与被害经历和风险生活方式显著相关,但相较于被害经历,个体的风险生活方式影响更大。

生活方式暴露理论能够对诈骗被害现象提供有力的解释。和传统街头犯罪的被害人一样,诈骗犯罪的被害人也可能由于其特殊的“生活方式”从而增加其暴露于危险的时间、地点。但与传统街头犯罪的被害人不同,容易导致诈骗被害的特殊生活方式可能与个体的高风险投资行为、消费行为和理财行为等息息相关。例如,远程购买会增加个人成为诈骗被害目标的可能性。此外,有学者也认为,互联网,尤其是网上购物,为成为诈骗目标和遭受被害提供了多种机会。因此,当个体资产中的风险资产(risk assets)比例较大时,他们已经暴露于危险情境中,加之这种情境缺乏合适的监管以及存在更多的潜在犯罪人,因此个体遭受诈骗被害的可能性大大增加。由此可见,高风险生活方式与诈骗被害之间存在一定的解释效力。

基于此,本文提出第二个研究假设:高风险生活方式的人更容易遭受诈骗被害。

(三)两个理论的中介机制

无论是自我控制理论还是生活方式暴露理论,二者均能从微观角度解释犯罪被害。但是,从二者的理论内涵来看,低自我控制除了可能引发犯罪被害之外,还会对行为人的生活方式产生影响。具体来说,较低的自我控制水平可以预测行为人一系列与犯罪行为或越轨行为相一致的行为(如抽烟、喝酒、超速驾驶等)。例如,有学者认为,低自我控制可能会产生犯罪和非犯罪的行为和生活方式,即自我控制力低不仅可以解释犯罪,还可以解释所有轻率的行为。同时,低自我控制的人不太可能意识到自己的行为会使自己处于危险的社会情景当中,但他们的行为和生活方式会增加他们遭遇危险的可能性。因此,自我控制理论和生活方式理论可能存在促进关系,即“低自我控制→风险生活方式”。

上述理论推导也得到了实证研究的支持。自我控制理论认为,低自我控制的人往往比较冲动,经常从事一系列犯罪和越轨行为以寻求刺激,这势必会增加其进入危险生活方式的风险。有学者的研究则直接展现了低自我控制与高风险生活方式之间的关系,即那些自我控制力低的人更有可能从事酗酒、吸毒等“危险”行为。有学者的研究也发现自我控制理论可以解释轻微不良生活方式(如酗酒、公共场所做出不文明行为)。另外,有学者的研究表明,低自我控制者很少考虑自己行为的后果,换言之,自我控制理论可以预测导致受害的高危生活方式和行为。而与诈骗被害相关的生活方式,即“低自我控制→风险生活方式”这一理论路径依然成立。换言之,尽管风险高,但自我控制能力低的人不愿意放弃网络购物和其他可能增加他们被害可能性的行为。另外,通过利用纵向面板数据考察之前受害经历和行为修正的作用,结果依然显示,自我控制能力较低的人,早期遭受暴力被害,但由于并没有改变危险的生活方式行为,因此其未来受到被害的风险并未降低。

由此可见,低自我控制能力的人更倾向于实施高风险生活方式,并且由于这种高风险生活方式暴露于潜在犯罪的地点、时间可能性更大,那么其遭受诈骗被害的可能性也就更大。综上所述,风险生活方式可能是低自我控制与诈骗被害之间重要的中介机制。实证研究结果也显示,低自控能力的个人可能会从事危险的生活方式,并参与可能会增加他们的受害可能性的各种行为。因此,“低自我控制→风险生活方式→诈骗被害”的这种推导过程不仅具有理论依据,还符合实证逻辑趋势。

鉴于此,本文提出第三个研究假设:自我控制力低的人的生活方式风险更高,进而更容易遭受诈骗被害。

综上,本文提出的三个研究假设总结如下(见图1)。

图1 理论模型示意图

三、数据、变量与模型

(一)数据

本文的数据来源为西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心2015年第三轮中国家庭金融调查(Chinese Household Financial Study,CHFS)。样本覆盖了全国29个省(自治区、直辖市),351个县(区、县级市),1396个村(居)委会,样本规模为37289户。CHFS问卷主要包含四个部分:人口统计学特征、资产与负债、保险与保障以及支出与收入。CHFS数据不仅包含受访者的主观风险态度,资产占比,而且对诈骗受害经历以及因诈骗损失的金额数量也有所涉及,这些信息均为本次研究打下数据基础。在数据处理方面,首先,筛除了无效回答和缺失的样本;其次,为了防止研究结果受极端值的影响,本文参照以往研究的处理方法,对于家庭收入上下5%以及低于16岁的样本做了截尾处理,余下24676户以供后续分析。此外,中国家庭金融调查为了解决部分数据的缺失进行了插值处理,本文使用的即为中国家庭金融调查处理过的数据。

(二)测量

1.自变量

本次研究的自变量包括自我控制和生活方式暴露。对于自我控制而言,本研究主要通过风险偏好对低自我控制进行测量。具体而言,本研究通过询问受访者“如果您有一笔资金用于投资,您最愿意选择哪种投资项目”来测量投资风险偏好,回答选项包括从不愿意承担任何风险=1,至高风险、高回报的项目=5,共5个选项。而对于生活方式暴露而言,根据相关理论,我们认为当股票、债券等风险性资产占据个人较大的资产比例时,则可以认为个体处于容易引发诈骗被害的高风险生活方式之中。因此,为了度量这一概念,本研究调取了CHFS对被访者现金、活期存款、定期存款、股票、基金、金融理财产品、债券、衍生品、非人民币资产、贵金属、其他金融资产、借出款、社保账户余额共13类资产数量的具体回答,将结果加总以计算家庭户总资产。其中,股票、基金、理财产品、债券、衍生品、非人民币资产、贵金属、其他金融资产、借出余额、社保账户余额定义为风险性资产。最后,风险性资产占比则为风险性资产占总资产的比例。

2.因变量

本研究的因变量为诈骗被害。为了更好地理解诈骗被害的不同阶段,我们不妨从诈骗罪发展过程进行讨论,除了被害人与行为人的故意、目的外,诈骗罪在客观上经历了一个从行为人实施诈骗行为到对方陷入错误认识进而基于错误认识处分财产,行为人因此取得财产,被害人财产受损的过程。相对应的,每一件既遂的诈骗犯罪,被害人也都有一个从与犯罪人接触到最后财产受损的过程,因此本文将诈骗被害区分为诈骗暴露和诈骗损失两个部分。一方面,CHFS通过询问受访者“过去一年,您家遇到过下列哪些形式的诈骗”来测量诈骗暴露,其中包括:电话诈骗=1,短信诈骗=2,QQ、微信、飞信等网络诈骗=3,钓鱼网站诈骗=4,熟人/当面诈骗(传销、不正当商品交易)=5,其他=6,都没有=7。当受访者回答选项为1—6任意一种时,定义为诈骗暴露(=1),当受访者回答“都没有”时定义为否(=0)。另一方面,CHFS询问受访者“您家主要因为哪种情形的诈骗遭受了实际损失”,其中包括:发布虚假中奖信息=1,亲朋好友的手机、QQ等通信工具被冒用=2,冒充电信局、公安机关、金融机构、医院等工作人员诈骗=3,网络购物诈骗=4,不正当的商品交易(面对面)=5,高额回报/提供虚假致富信息=6,以购房、购车退税为名诈骗=7,募捐、集资诈骗=8,提供虚假就业/实习信息诈骗=9,无理由汇款诈骗=10,其他=11。当受访者回答了上述任何一种选项时即定义为诈骗受损(=1),否则(=0)。综上,如果单纯只以诈骗被害作为因变量,难以分析诈骗被害的不同阶段以及影响。

3.控制变量

为了控制其他因素对诈骗被害的影响,本研究还将一系列人口学变量作为控制变量纳入本次研究的考虑范围。包括以下方面:性别(1=“女”,0=“男”)、年龄、受教育年限(1=“未接受过教育”至9=“博士研究生”)、婚姻状况(1=“已婚”,0=“未婚”)、工作情况(1=“是”,0=“否”)、户口性质(1=“农村”、0=“城镇”)、是否为党员(1=“是”、0=“否”)、健康状况(1=“非常不好”至5=“非常好”)、收入(包括工资性收入、农业经营收入、工商业经营收入、转移性收入和投资性收入)。

(三)分析方法

首先,本研究将使用描述性统计分析对样本的主要特征进行初步刻画。其次,本研究将进一步使用logistics回归分析方法探究在控制了若干控制变量之后,自变量对诈骗暴露和诈骗损失概率的影响。最后,本研究将使用中介效应模型对生活方式暴露对低自我控制和诈骗被害的中介机制进行进一步分析。考虑到因变量为二分变量,传统的中介效应模型可能无法对其获得正确的估计。因此,本研究使用KHB法对logistics回归模型的中介效应进行估计。此外,为了降低异方差性对结果的影响,本研究使用的标准误为稳健标准误(Robust Standard Error)。本研究的分析工具为Stata 15.0。

四、实证分析结果

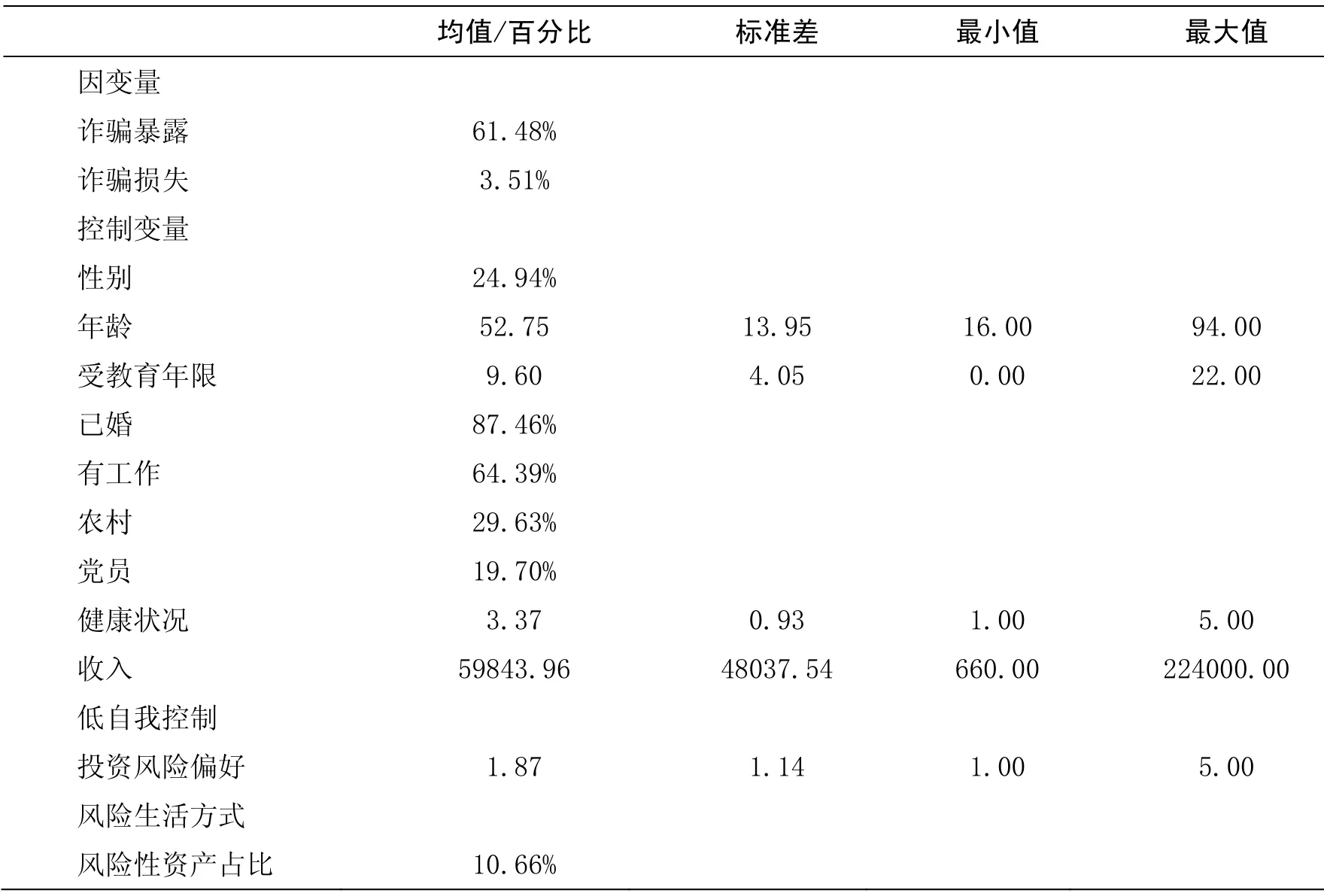

本次研究变量的描述性统计结果详见表1。从中可以看出,约61.48%的受访者遭受过诈骗暴露,但最终遭受诈骗损失的受访者比例仅为3.51%。此外,相关的人口学变量描述性样本表明,研究中受访者的平均年龄为52.75岁,其中有24.94%为女性;样本人群受教育年限总体较低,均值仅为9.60年,约为初中水平。另外,受访者中已婚的占比为87.46%,有工作的占比为64.39%,农村户口占比为29.63%,党员占比为19.70%,人均年收入为59843.96元。就投资风险偏好而言,从表1中可得,平均值为1.87,即在投资偏好方面,被访者更偏向于风险较低的投资活动。就生活方式而言,风险性资产占比均值10.66%,这表示受访群体普遍的资产分配比较保守。

表1 描述性统计

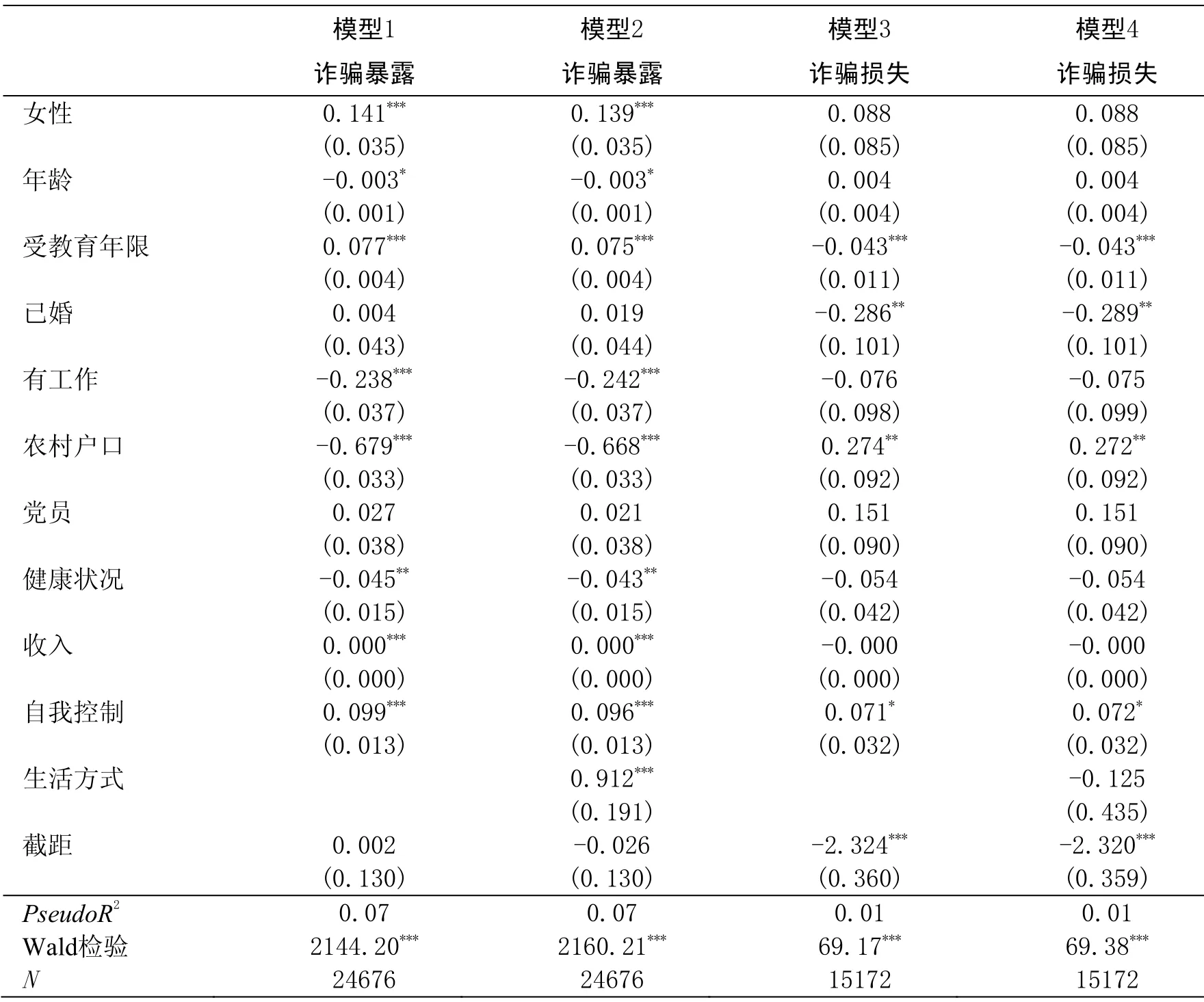

表2展示了回归分析的主要结果。为了探究提出的三个假设,本次研究主要使用了四个回归模型。模型1估计了若干控制变量和低自我控制对诈骗暴露概率的影响。从中可以发现,女性、年龄较大、学历较高、无工作、农村户口、健康状况较差以及收入较高的居民诈骗暴露的概率较高。对于核心自变量而言,可以发现,低自我控制与诈骗暴露概率呈现显著的正相关关系(b=0.099,p<0.001),这表明假设一得到了支持。

表2 Logistics回归分析

模型2在模型1的基础上增加了一个新的变量,即风险资产占比,从而估计生活方式对诈骗暴露概率的影响。根据模型2的结果可以发现,生活方式对诈骗暴露概率依然存在显著的促进作用(b=0.912,p<0.001),这也表明假设二得到了数据的支持。不仅如此,还可以观察,在加入生活方式之后,低自我控制的系数从原来的0.099下降到了0.096(下降了约3%),并且依然保持在p<0.001的水平显著,这一结果也对假设3提供了支持。

模型3和模型4则估计了若干因素对诈骗损失的影响。模型3的参数设置与模型1完全相同,即估计了控制变量和低自我控制对因变量的影响。根据模型3 的结果可以发现,学历较高的居民和具有城镇户口的居民,遭受诈骗损失的概率反而下降。这一结果和模型1和模型2中受教育程度和户口类型的系数完全相反。其中可能的原因在于,根据生活方式暴露理论,高学历和城镇户口的居民生活方式较之于低学历和非城镇户口的居民更容易接触诈骗犯罪,但是这些居民的自身防范意识较高,金融知识水平也较高,因此反而在接触了诈骗之后,更容易识破诈骗者,从而降低了诈骗损失的风险。而进一步通过观察低自我控制的系数可以发现,低自我控制依然是诈骗损失的风险因素(b=0.071,p<0.05)。

模型4在模型3的基础上增加了作为生活方式测量的风险资产占比。结果表明,生活方式对诈骗损失并无显著的影响。此外,在加入风险资产占比之后,低自我控制对诈骗损失风险的系数并未发现明显改变。综上,根据模型3和模型4,假设一依然得到支持,但假设二和假设三未得到支持。这说明诈骗暴露和诈骗损失的影响机制并不相同。

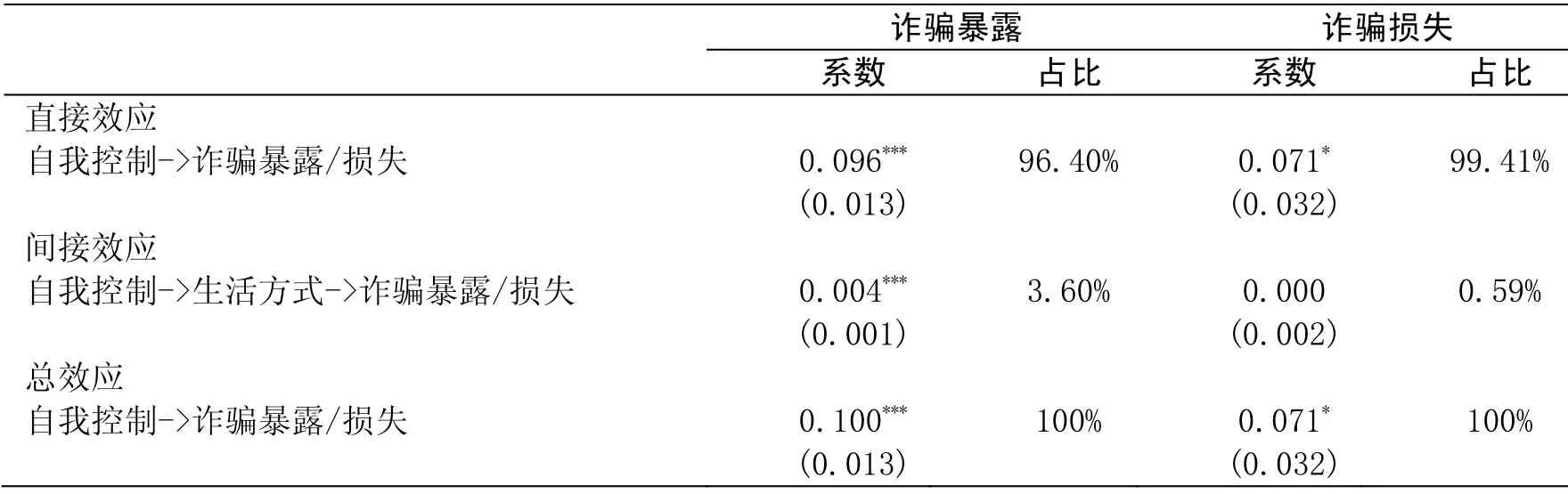

表2中的回归分析结果虽然对假设三能够提供一些参考,但是根据统计学文献,为了准确估计中介效应的显著性,需要经过特殊的中介效应检验。基于此,本研究对生活方式、低自我控制、诈骗暴露和诈骗损失的中介效应进行了KHB检验(见表3)。根据KHB检验结果可以发现,生活方式对自我控制与诈骗暴露之间的关系起到显著的部分中介作用。具体而言,低自我控制解释了大约3.60%的自我控制对诈骗暴露的总效应。而对于诈骗损失而言,生活方式并未对自我控制和诈骗损失之间提供显著的中介效应。

表3 KHB中介效应检验

五、总结与讨论

在大数据时代,诈骗方式多种多样、层出不穷,不仅接触型诈骗被害方式仍然小部分存在,新型的非接触型诈骗被害方式也早已进入社会视野,网络、电话、短信等方式进行的诈骗犯罪持续高发。为有效遏制诈骗犯罪提供一定理论支撑,本文运用CHFS,使用logistics回归分析方法考察了自我控制理论和生活方式暴露理论对我国居民诈骗被害的解释力,并探究两个理论之间是否存在中介效应,得出以下结论:

第一,自我控制与遭受诈骗被害存在负相关关系,即自我控制力越低的人,越容易遭受诈骗被害。本文在研究低自我控制与诈骗被害关系时,通过个体具有的风险投资偏好来测量个体的自我控制。基于CHFS,本文发现风险投资偏好高的人,也就意味着其在投资理财方面,更倾向于选择高风险、高回报类的风险资产。而根据自我控制理论的描述,由于低自我控制者易产生冲动情绪、具有冒险倾向,因此容易使自己陷入危险的社会环境,也就是说,低自我控制会增加被害可能性。因此低自我控制的人,更容易遭受诈骗被害。这一结论也被国内外各项实证研究所印证,为低自我控制与诈骗被害的负相关关系提供又一有力的实证依据。

第二,从事高风险生活方式的人也更容易遭受诈骗被害,但其仅与诈骗暴露存在显著正向关系,对诈骗损失而言并不具有显著的效应。对诈骗暴露而言,学者认为社会中具有不同犯罪动机的潜在犯罪人是时时刻刻存在的,他们在不停搜罗着合适的犯罪目标,而具体的违法犯罪活动是否能发生,还需要与一定的时间、地点相契合。换句话说,社会上本就存在一定数量的潜在犯罪人,而当个体从事高风险生活方式时,其也就是犯罪人所认为的合适的被害人;结合CHFS,实施股票、债券、金融理财产品等投资理财行为可以解释为从事高风险生活方式,这就使个体极大的暴露在危险环境中,进而提高了个体遭受诈骗被害的可能性。同时,本研究的文献回顾部分中的大量实证研究也表明高风险投资行为与遭受诈骗被害存在显著的正相关关系。对诈骗损失而言,生活方式对其并无显著的影响。其中原因,有待进一步探讨。

第三,自我控制理论与生活方式暴露理论之间存在中介机制,对诈骗被害具有部分解释效力。从自我控制理论的内涵可知,低自我控制者具有冲动性格特征,其更愿意从事或者卷入高风险生活方式,进而不知不觉之间暴露于众多潜在犯罪人存在的社会危险情境中,也就增加了其遭受诈骗被害的可能性。国外有学者也对这一中介机制进行了验证;还有在这一基础上验证了其他诈骗被害类型,如网络购物。而本研究则发现诈骗被害也适用这一理论推导过程,即“低自我控制→风险生活方式→诈骗被害”,这也与本文的表3结果相符合。值得注意的是,这一中介机制的影响力仅有3.6%,说明风险生活方式和低自我控制极有可能是单独作用于诈骗暴露的。同样的,与假设二相同,风险生活方式与诈骗损失之间并不存在相关关系。

第四,受教育年限和户口类型对诈骗暴露和诈骗损失的影响系数相反,即学历较高和具有城镇户口的居民遭受诈骗暴露的概率较高,但其遭受诈骗损失的可能性却大大降低。背后的原因可能是受教育年限的提高可以显著提升居民的金融知识水平,而增强金融知识水平有助于对金融产品的风险和收益情况产生正确认知,进而可以进行较为科学合理的判断和评估,即使遭遇诈骗,产生损失的可能性也会下降。另外,有学者也指出,与城镇居民相比,农村居民的防诈骗知识更为匮乏,遭受损失的可能性更高。

另外,诈骗犯罪存在从实施到既遂的过程,因此诈骗被害的发生可能也存在阶段性,即本文所提出的诈骗暴露到诈骗损失,这两个阶段之间可能有相当大的时间间隔。那么,不同的被害人学理论是否对两个阶段的适用存在差异?本次研究的实证发现给出了肯定的答案,即不同的理论可能作用于诈骗被害的不同阶段。区别于传统类型的犯罪,诈骗犯罪这种天然的阶段性为犯罪学和被害人学理论的进一步发展提供了有趣的场景,即是否这些理论的解释力也具有阶段性。将来的研究可以尝试以诈骗犯罪为载体,进一步讨论其他犯罪学和被害人学理论的适用阶段,并尝试以犯罪阶段为轴线对理论进行再整合。基于研究结论,本文提出防范诈骗风险的政策建议:其一,稳健投资。投资者在利益诱惑面前应保持理性,谨慎投资,一旦发现自身可能卷入诈骗行为,应依法维护自身合法权益。其二,增强风险防范意识,提高反欺诈能力。居民应保持理性的风险偏好,接纳“不懂不做”的基础投资理念,谨慎选择风险资产,多从银行等正规金融机构了解投资者适当性的相关资料,对新型金融产品保持警惕,防止因过度追求眼前利益而落入投资骗局,不断提升风险意识,增强反诈骗能力。尽管本文在样本选择和测量方面有所进步,但也有些许不足。首先,本研究的数据是一个截面数据,它更多的是揭示变量之间的相关性,若要厘清它们之间的因果关系,还需借助长期的追踪调查数据。其次,CHFS对诈骗被害的信息收集仅限于户主,而非户内每个居民。虽然户主很有可能是决定家庭户投资的主要角色,但是非户主的诈骗被害风险及其影响因素可能与户主存在差异,因此对本文的结果仍需谨慎。最后,本次研究使用的数据为CHFS 2015年的调查数据,考虑到诈骗犯罪日新月异,研究得出的结论的时效性可能依然有限,亟待进一步更具时效性的数据以检验本研究的主要结论。