作为“方法”的社会工作

——关于构建中国特色社会主义社会工作的思考

2022-08-16刘振

刘 振

(天津理工大学 社会发展学院, 天津 300384)

2020年8月,习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上指出,“新时代改革开放和社会主义现代化建设的丰富实践是理论和政策研究的‘富矿’,我国经济社会领域理论工作者大有可为”,要“不断发展中国特色社会主义政治经济学、社会学”。[1]作为社会学的应用专业,中国特色社会主义社会工作的重要性日益凸显。然而,时至今日,中国本土社会工作与专业社会工作双轨并行的状态依然没有改变,本土社会工作与专业社会工作之间的张力仍然存在(1)本土社会工作是与计划经济体制相适应的,并成为解决社会成员和组织成员的问题、促进政治团结和社会管理的措施,以民政工作、社区工作为代表;专业社会工作是以社会工作专业教育和培训为基础、以社会工作价值观为指导、运用社会工作专业方法提供的社会服务,以社会工作机构服务为代表。参见王思斌、阮曾媛琪《和谐社会建设背景下中国社会工作的发展》,载《中国社会科学》2009年第5期。,中国特色社会主义社会工作的构建路径模糊。作为一种外来之物和新生力量,专业社会工作至今在我国依然不甚强大,而本土化是其需要解决的首要问题;我国既有的本土社会工作长期依附于行政体制,因此,社会工作的专业化转型是现代化进程中的一大难题。简言之,中国社会工作的发展既面临着专业性缺失的问题,又存在本土化不足的困境。那么,如何突破专业性缺失和本土化不足这两大难题?如何整合专业社会工作与本土社会工作?这些都是构建中国特色社会主义社会工作亟待解决的问题。有鉴于此,本文将社会工作视为一种“方法”,探求社会工作从专业化、本土化走向中国化的有效路径,以期推动中国特色社会主义社会工作的构建。

一、本土化与专业化:中国社会工作发展中的两难困境

近年来,关于中国社会工作的发展路径问题主要有“嵌入”“转型”“分立”等不同观点[2],“融合”与“嵌合”的概念也受到学界关注[3]。然而,在实践过程中,专业社会工作的“嵌入”往往会遇到本土化的难题,本土社会工作的“转型”也会遭遇专业化的困境,此外,专业社会工作与本土社会工作二者“融合”“嵌合”的具体路径尚不明晰。

(一)嵌入之困:专业社会工作的本土化难题

在我国社会工作发展路径中,“嵌入性发展”是一个重要命题。嵌入性发展主要是指社会工作嵌入现有的公共服务和社会治理框架之中展开专业服务并获得发展的过程。[4]实际上,“嵌入性发展”并不只是社会工作嵌入到行政体制之中,中国的社会结构、本土文化以及经济发展等都是“嵌入”的场域。因此,笔者认为,专业社会工作“嵌入”的过程就是一个专业社会工作本土化的过程。由此,社会工作的嵌入之困可以视为中国社会工作本土化的困境。

我国专业社会工作的移植过程不仅与行政体制发生张力,而且会使“专业本位”的倾向以及“食洋不化”“水土不服”的“绞溢”的现象出现[5],还会导致社会工作专业性“悬空”和职业性排斥等“悬浮式发展”的困境[6],因此,专业社会工作难以融入中国社会服务场景之中。究其原因,包括两个方面:一是专业社会工作难以被既有的行政体系所吸纳;二是社会工作专业方法难以与在地文化相适应。实际上,本土化所反映的是一种变化和过程,指的是外来的东西进入另一个社会文化区域(即本土)并适应后者的要求而生存并发挥作用的过程[7]。专业社会工作进入中国场域势必需要有所改变,以适应中国的现实情况,但其作为外来之物的特质往往会使社会工作在改变和适应的过程中遭遇重重阻力或出现种种难题,甚至丧失社会工作的本质或专业属性,因此,会出现“嵌入之困”,造成专业社会工作本土化的难题。

(二)转型之难:本土社会工作的专业化困境

“社会工作转型”事关我国社会工作的发展。民国时期,专业社会工作在中国得到了初步发展。新中国成立后,虽然专业社会工作一度“断裂”,但民政工作在很大程度上承担起专业社会工作的助人服务功能。因此,学者们认为,社会工作在我国的发展不是嵌入的问题,而是社会福利制度适应社会需要而产生的内在转型问题。[8][9]

目前,从全国范围讲,本土社会工作仍是我国社会服务的主要力量,专业社会工作与本土社会工作长期并存是当下无法改变的现实。因此,在现代化背景下,本土社会工作的转型成为必然。可以说,本土社会工作的转型是从传统的、本土的、行政性社会工作向现代化、专业化、社会化社会工作发展的趋势。然而,我国本土社会工作的转型面临着专业化的困境。首先,本土社会工作者主要包括社区工作者、民政工作者和群团工作者,但上述人员尤其是数量庞大的社区工作者大多数没有受到过社会工作教育培训,学历层次较低,不愿意学习社会工作知识,开展社会服务往往会墨守成规。其次,虽然在制度的引导下许多本土社会工作者开始学习社会工作理论,考取了社会工作者证书,但在实际工作中大多数本土社会工作者难以运用科学合理的程序和方法开展社会服务,无法满足人们个性化的社会服务需求。最后,我国社会工作知识理论与本土实践的分离是阻碍社会工作专业化转型的一大难题。

(三)将社会工作视为一种“方法”:本土化与专业化融合的关键议题

由上观之,社会工作的嵌入式发展可被视为一种从专业化到本土化的过程,但专业社会工作嵌入既有的行政体系之中存在本土化的困境;社会工作的转型发展则可被视为一种从本土化到专业化的过程,但本土社会工作的转型往往会遭遇专业化的难题。由此,专业社会工作与本土社会工作之间似乎存在着一种天然的张力。对于当下关于社会工作发展路径的思考,虽然无论是“嵌入式发展”还是“转型式发展”抑或是“嵌合式发展”均注意到了互构和融合的问题,但都倾向于将互构和融合的内容与方式“黑箱化”,即把社会工作视为一种主体,缺乏方法层面的思考。

正如学者所指出的,群众工作与社会工作是一种共生共利的关系。[10]笔者认为,本土社会工作与专业社会工作并不是非此即彼的关系,专业化与本土化也并非没有融合的可能,并且,二者的融合不仅仅局限于主体层面。我们不妨调整思路,从“方法”视角理解社会工作,将社会工作视为一种有效的助人方法,无论是政府主导的本土社会工作抑或是具有社会属性的专业社会工作均可以被视为一种作为“方法”的社会工作。这样,作为“方法”的社会工作既可以打破行政性与社会性的区隔,也可以消解中西方文化的分野,真正使专业化与本土化融为一体。

实际上,将社会工作视为一种“方法”是突破社会工作专业化与本土化的困境、打破“嵌入”与“转型”的界限、实现专业社会工作与本土社会工作融合的关键。虽然专业社会工作与本土社会工作在主体属性上具有张力,但二者在方法层面却存在交集,无论是政府主导的本土社会工作还是具有社会属性的专业社会工作,都需要相互借鉴、相互学习,形成一种作为“方法”的社会工作,进而构建出一种具有中国特色的社会工作方法体系。

二、作为“方法”的社会工作:一种社会工作的本质

追根溯源,社会工作是作为一种“方法”而产生的。在西方国家,社会工作经历了从慈善事业自然分化的过程[11](P.1),方法使其成为一门现代化的专业;在我国,社会工作拥有一段由民政工作发展而来的历史,既有政社分工,也有专业化转型,“方法”在其中发挥了关键性作用。

(一)从慈善到社会工作:西方社会工作的生成路径

社会工作发源于欧美国家的慈善济贫运动,“方法”的形成既是社会工作的必经之路,又是其必要条件。早在17世纪,欧美国家志愿者活动就以自助和互助的形式存在,帮助那些生活有困难的群体,鼓励居民参与社区慈善和公益事业;18世纪,志愿者开始组织起来,向政府倡导建立社会福利服务,由政府承担社会福利服务的责任;到了19世纪,志愿服务更是广泛开展。[12]在这一过程中,强调助人“方法”专业性与科学性的慈善组织会社(the Charity Organization Society Movement)和睦邻组织运动(the Settlement House Movement)直接推动了专业社会工作的产生,学界普遍将二者视为社会工作的两大源头。

最初,慈善组织会社被称为“科学慈善运动”,其科学性主要体现在两个方面。一是协调各个慈善机构,对申请救济的贫民进行统一登记和管理;二是安排友善访问员(志愿者)对穷人的详细情况进行调查,进而有针对性地展开济贫实践。这一运动的核心思想在于,系统地收集穷人的资料,对其致贫的原因进行分析,通过搜集更多的资料进行验证,从而制定相应的介入方案。[13]慈善组织会社以其科学性极强的助人方法在当时产生了较大影响。后来,这一方法被玛丽·埃伦·里士满(Mary Ellen Richmond)提炼、总结,形成了《社会诊断》一书。1917年,《社会诊断》的出版标志着社会工作专业方法的形成,被称为社会工作专业化的开始。在里士满看来,社会工作应当如同医学一样,有其自身的独立理论与方法,她收集了大量的社会工作实务经验性资料,从中抽象出社会工作的方法和原则,形成了社会工作“调查—诊断—治疗”的方法模型。[14]

西方社会工作的另一个发端是睦邻组织运动。19世纪末,模仿英国的汤恩比馆,美国建立了诸多社区睦邻服务中心。1937年,美国已有500多个社区睦邻中心,这些社区睦邻中心置于贫民区,把口号设为“工作者与工作对象相亲相爱”,社区睦邻中心的工作人员与贫民共同生活。一方面,社区工作人员发动当地人力,培养当地居民的自主意识和互助合作精神;另一方面,社区工作人员还将本国及外国的文化介绍给当地居民,以提升当地居民的文化素养。概言之,社区睦邻中心既有利于穷人学习城市的生产技能,又有利于当地社会环境的改善,是整个社区共同体的核心。最著名的社区睦邻中心是社会工作的另一位创始人简·亚当斯(Addams Jane)于1889年建立的赫尔馆(Hull House)。亚当斯在推动社区居民成为志愿者、为社区解决问题的过程中形成了一套独特的工作方法,即改变个体和家庭的困境需要从社会立法和社会政策层面入手,以改变社区的社会环境和生活条件。[15]这是一种生态系统理论的雏形,也是社会工作“人在情中”的体现。

后来,学界在里士满观点之上形成了个案工作方法,在亚当斯观点之上形成了社区工作方法。可见,方法的形成与应用是促使社会工作从业余慈善事业转向专业化社会服务的主要推力,可以说,在西方国家,社会工作是作为“方法”而产生的。

(二)从民政到社会工作:社会工作在中国的发展路径

与西方国家不同,中国的社会福利与社会救助自古就有政府责任在其中。新中国成立后,我国经历了计划经济时期的总体性社会,形成了一种政府“全盘包揽”的助人系统,民政工作、群团工作和社区工作成为我国的本土社会工作。经过了1952年的学科调整,虽然高等院校的社会工作专业被取消,但类似于社会工作的实际服务活动却并未完全停止。在当时的“单位制”框架下本土社会工作替代了专业社会工作的功能[16],发挥着重要作用。雷洁琼谓之曰“民政工作就是中国特色的社会工作”[17](P.11)。

改革开放后,在“干部四化”的背景下民政干部培训备受重视,民政理论研究也被提上日程。1987年,“马甸会议”的召开重新确认了社会工作的学科地位,决定由民政部出资与北京大学联合办学培养民政干部。可见,社会工作因民政工作的专业化转型得以恢复,或言之,社会工作正是作为民政工作的培训工具而得以再生。[18]在马甸会议后,中国社会工作教育得到恢复,但由于当时我国社会工作的方法和理论均是从西方直接移植和“复制粘贴”的,因而我国社会工作实务领域一片空白,被称为“教育的单兵突进”[19]。直到党的十六届六中全会后,我国社会工作实务才起步,在“努力建设宏大的社会工作人才队伍”的要求下,全国社会工作师考试制度逐步建立,专业社会工作机构陆续产生。党的十八大以来,在社会治理现代化的背景下专业社会工作被广泛地应用于诸多社会治理领域,专业社会工作的方法开始融入社会服务实践。纵观这段历史,我国社会工作是由民政工作发展而来的,在民政工作者、社区工作者不断专业化的过程中,专业社会工作机构也日益成熟。可以说,形成“专业方法”是我国社会工作恢复的初心,保持方法的专业性与有效性是专业社会工作得以立足的根本。

可见,虽然中西方社会工作的发展路径有所不同,但也有相似之处,即“专业方法”使其从一般性助人活动发展成一个专业、一门学科。“方法”在社会工作发展中起到了至关重要的作用,质言之,社会工作因“方法”而生,作为“方法”的社会工作是社会工作的本质所在。

(三)作为“方法”的社会工作:“本质”思考

关于社会工作的本质,学界已有诸多讨论。夏学銮最早从实践、专业和制度等三个维度论述了社会工作的本质[20];何雪松指出,社会工作的本质是科学、艺术、政治三者的统一体[21];黄锐则认为,社会工作的本质应围绕专业活动、助人艺术、道德政治、实践科学等四个维度展开,需要把“人”和“助”结合起来,整合“社会”和“工作”两个面向[22]。在上述讨论中,科学、艺术、政治、实践、专业、制度均可在广义上被视为一种“方法”,但当下学界关于社会工作发展的研究大多集中在主体关系层面的讨论,即研究“该由谁来做社会工作”,而我们应当更多地回归到“方法”层面,着重分析“如何开展社会工作”的问题。

实际上,“方法”是社会工作的本质所在,具有三个维度。首先,在微观层面,社会工作是一种作为方法的“技术”。毋庸讳言,社会工作具有一种科学属性,成为一门科学是社会工作自诞生以来就存在的诉求。[23]因此,我们可以把社会工作视为一种解决社会问题的方法技术,个案社会工作、小组社会工作、社区工作等都是一种作为方法技术的社会工作,可以帮助我们在微观层面解决治理技术方面的问题。其次,在中观层面,社会工作是一种作为方法的“理念”或“理论”。一方面,社会工作是一种解决社会问题的价值理念,助人自助、尊重、平等、同理心等都是社会工作价值理念的体现;另一方面,社会工作是一种思考社会问题的理论视角,优势视角、赋权增能、生态系统等都是社会工作观察世界的工具。因此,社会工作的“方法”不仅能运用于社会工作专业领域,而且具有极强的渗透性,能够渗透到社会其他各个领域。最后,在宏观层面,社会工作是一种作为方法的“制度”。社会工作既是一种现代社会的福利发送体,又可以从宏观结构层面通过政策倡导改善社会福利体系,提升人民生活质量。[24]

因此,社会工作可被称为一种追求社会公平正义的方法途径。总之,社会工作的本质是一种“方法”,但所谓的“方法”并不只是一系列的专业化技巧和制度标准,社会工作绝不会因追求“方法”的不可替代性而沦为“堕落的天使”。[25](P.1)质言之,作为“方法”的社会工作并不仅仅局限于社会工作机构这一主体之中,也并不受限于个案、小组、社区等专业社会工作方法技术的范畴。总之,作为“方法”的社会工作既可以是一种人本主义的价值理念,又可以是一种追求公平正义的制度安排,能够在诸多领域实现互构式发展。

三、方法的互构:从专业化、本土化走向社会工作中国化

建构一种作为“方法”的社会工作,实现专业社会工作与本土社会工作的融合与嵌合,使其走向中国化,需要一种方法层面的互构式演化。[26]概言之,方法的互构是构建中国特色社会主义社会工作的重要路径。笔者认为,中国特色社会主义社会工作的构建绝不是对西方方法理论的“复制粘贴”,而是需要一个不断改造、修正和适应的过程,需要从中国本土经验中进行提取和总结。可以说,中国特色社会主义社会工作的构建是一个双向度和多维度的概念,社会工作从专业化、本土化走向中国化的过程是中国性与现代性的共同体现。

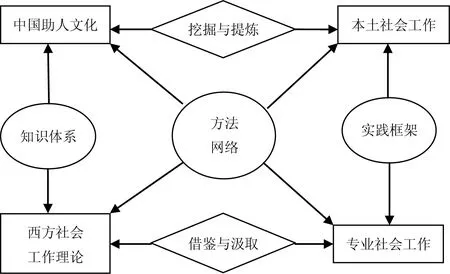

具体而言,我们可以从理论和实践两个维度分析中国特色社会主义社会工作的“方法互构”。在理论层面,可以从中国传统文化、社会特质以及地方性知识等方面进行吸收和挖掘,以实现中国助人文化与西方社会工作理论之间的互构,进而构建中国特色社会主义社会工作知识体系;在实践层面,可以从民政工作、群团工作、社区工作中提取经验,并将其与当下中国专业社会工作的实践经验进行互构,从而形成基于本土经验的中国特色社会主义社会工作实践框架。此外,理论与实践之间也需要进行互构,以形成一套中国特色社会主义社会工作方法网络(见图1)。

图1 中国特色社会主义社会工作方法网络

(一)中国的助人文化与西方社会工作理论的互构

中西方助人活动的模式和形式的不同与其传统文化相关。[27]虽然社会工作是西方国家工业化、城市化的产物,但其价值理念和方法技巧可以追溯到古希腊的知识体系和希伯来的宗教传统。同样,中国文化博大精深、源远流长,是社会工作思想的资源宝库。然而,我国当下的社会工作方法、技巧基本上还是在西方价值理念和理论模式的指导下形成并加以应用的。虽然现代社会的个人困扰和社会问题有一定的共性,但考虑到中国的文化特质,我们不仅有必要挖掘传统的思想资源和助人模式,而且需要建立中国助人文化与西方社会工作理论之间的“互构”。

中国的传统文化、社会特质以及地方风俗习惯等都是构建中国特色社会主义社会工作理论可以汲取的资源,中国的助人文化和慈善理念适用于当下的社会工作服务。实际上,社会工作“助人自助”的核心理念并不是绝对的舶来品,我国古代“以工代赈”“教养兼施”等慈善观和“授人以鱼,不如授人以渔”的助人理念已流传千年。[28]可见,中国的助人文化、慈善理念与西方社会工作理论有耦合互构之处,因此,我们应立足于中国文化,审视西方社会工作的助人观,进行二者的理论互构。首先,中国传统文化是构建中国特色社会主义社会工作的重要思想源泉。[29]我们可以从中国传统文化的视角思考西方社会工作的助人理念,将西方社会工作中的尊重、平等、同理心等价值理念与中国传统文化中的仁爱精神相融合,使儒家文化的“仁者,爱人”“己所不欲,勿施于人”、墨家的“兼爱”“非攻”、道家的“赏善罚恶,善恶报应”“损有余,补不足”以及佛家的“诸恶莫做,众善奉行”“慈悲为怀”“因果报应”等思想资源与西方社会工作价值理念对话,形成一种基于中国本土文化的社会工作价值理念。其次,中国社会的文化特质是构建中国特色社会主义社会工作的重要参考。在我国社会工作实践中,“关系”“信任”“情感”等富有中国色彩的概念成为重要的理论武器。[30][31][32]我们需要从人情、面子等中国社会的文化特质出发,思考西方社会工作的赋权增能、优势视角、生态系统等理论,从而构建具有中国特色的社会工作理论体系。最后,地方性知识是构建中国特色社会主义社会工作不可忽略的维度。我国幅员辽阔,地方性知识丰富,可以说,所有的知识都是在特定的时空中创造的,这些知识扎根于在地的文化土壤之中,对其所在的社会发挥作用,或者只有在特定的文化共同体中才会生效。因此,可以说,西方社会工作理论只有与地方性知识对话,才能构建出适合在地的社会工作方法。[33]

(二)中国的民政经验与专业社会工作实践的互构

西方国家的社会工作是由慈善事业发展而来的,而我国的社会工作却被视为一种“西学东渐”的教育现象。实际上,专业社会工作和本土社会工作都可被称为中国社会工作,二者在基层社会治理中均发挥了重要作用,其经验也都具有总结的价值和必要。因此,我们既要发掘中国本土社会工作的传统经验,使其逐步专业化,又要总结专业社会工作的中国经验,使其不断本土化,最终实现专业社会工作与本土社会工作在实践经验层面的“互构”。

自新中国成立起,我国的民政工作、群团工作、社区工作均在社会治理和社会服务中发挥出了不可小觑的作用,其实践经验不无提炼价值。新中国成立初期的游民改造、娼妓改良等工作经验就具有较高的现实意义和理论价值。卢谋华在20世纪50年代游民改造工作中,因需要界定游民的定义而撰写了《关于形式逻辑和辩证法、辩证逻辑的关系问题的几个基本观点》,并在总结新中国改造娼妓和流氓工作经验的基础上形成了《新中国是如何取缔和改造流氓》一文。[34](P.5,PP.30~69)可见,我国民政工作中具有丰厚的实践经验,是中国社会工作“方法”建构的重要资源。此外,自恢复重建以来,我国专业社会工作已经展开了诸多本土实践。[35]如今,在基层社会治理、精准扶贫、乡村振兴等领域运用社会工作的专业实践不胜枚举,形成了需要为本[36]、生活为本[37]、社区为本[38]等多种社会工作本土实践模式,其中的方法经验更需提炼、总结。

然而,当下我国大多数社会工作研究仍然是应用西方社会工作理论来解释、指导中国本土实践。无论是本土社会工作,还是专业社会工作,都是我国社会工作方法建构的重要来源,我们不能因西方社会工作专业化的历程早于中国,就全盘否定本国的历史经验和实践智慧。[39]因此,我们应当用一种“优势视角”来看待中国社会工作的本土实践,进而从中挖掘出有效的经验,并在总结和反思的基础上将专业社会工作的中国本土实践与本土社会工作的传统经验对接,使二者互构,形成一种具有中国特色的社会工作。

(三)社会工作理论知识与社会工作实践经验的互构

理论知识应产生于实践场域,但在社会工作发展过程中理论和实践的分割运行一直是社会工作专业发展的重要障碍。实际上,实践场域是社会文化诸要素的交汇处,构成了中国社会工作知识本土建构的生态环境。实践场域所蕴含的“中国问题”可以作为本土建构的逻辑起点,所生成的实践智慧则是本土建构的重要智识资源。[40]

社会工作是一种具有实践智慧的社会科学,中国特色社会主义社会工作的构建需要形成理论与实践之间的互构。而所谓的理论与实践的互构既可以是将中国社会工作实践经验提炼成本土的社会工作理论,也可以是将社会工作理论知识应用于中国社会工作的具体实践。就前者而言,我国社会工作理论的建构不是西方社会工作理论的单向传递,而是借鉴西方社会工作理论知识对中国社会工作本土实践进行抽象、总结。

实际上,我国并不缺乏社会工作实践经验,而是缺乏玛丽·埃伦·里士满式的人物,缺乏《社会诊断》式的著作,质言之,我们缺乏一个将中国社会工作实践(包括本土社会工作实践和专业社会工作实践)转换成社会工作理论的过程。因此,我们应当从一个“大社工”的视角出发,在广义的社会工作实践中提取理论,以实现社会工作的学术自信和学科自觉。就后者而言,将社会工作理论知识转换成中国社会工作实践的过程既包含将西方社会工作理论应用于民政工作、群团工作、社区工作等中国本土社会工作实践,又包含将我国传统助人理念应用于专业社会工作的做法,更倾向于将西方社会工作理论与我国传统助人理念的交集应用于本土社会工作与专业社会工作的合作过程。可以说,我们需要从融合与合作的视角看待中国社会工作的本土实践,真正实现社会工作在方法论层面的“融合”与“嵌合”。

结语

关于中国特色哲学社会科学的构建,习近平总书记提出“立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来”[41]的要求。对于中国特色社会主义社会工作的构建,我们既需要借鉴国外理论,又需要立足中国实践、挖掘历史经验,从而形成社会工作关怀人类、面向未来的发展趋势。纵观中国社会工作的发展历程,专业社会工作和中国本土社会工作始终交织在一起,专业社会工作的嵌入式发展会遭遇本土化的困境,本土社会工作的现代化转型又会遇到专业化的难题。实际上,专业社会工作与本土社会工作皆可称为中国社会工作,中国社会工作的发展既需要从本土文化中提炼出先进的社会工作经验,又需要将不断发展的国际社会工作理论知识引入中国,还需要在方法互构的过程中实现本土化与专业化的“融合”。质言之,我国社会工作的发展不仅需要走向本土社会工作的专业化和专业社会工作的本土化,更需要在二者互构的基础上走向中国化,形成社会工作的“中国性”,从而构建中国特色社会主义社会工作。