艺术品唯一数字身份识别码初探

2022-08-16张劼圻蒋菁

张劼圻 蒋菁

(上海大学文化遗产与信息管理学院,上海 200444)

随着数字人文研究范式的兴起,在关联数据、开放科学等理念的影响下,围绕数字环境下艺术品信息管理的话题逐渐受到关注。一方面,如何将关于同一件艺术品但是散落在各处的信息聚合起来,如何将相关但不在一处的艺术品关联起来等,这些问题在数字技术的帮助下有了解决的希望。不过目前对于解决方案的讨论还在进行中,并未形成统一的标准。另一方面,一般来说有关某一件艺术品的信息越多,它的价值也就越高,如有关某件艺术品的展览历史、交易历史、收藏历史、鉴定信息、媒体报道、研究成果等都可以增加艺术品的价值。换句话说,艺术品市场对于艺术品信息的关联也有需求。在这种背景下,为艺术品赋予唯一的数字身份,并以此为基础管理所有有关此件艺术品的信息就显得十分必要。

在全球范围内认可的唯一身份识别码并不是新鲜事物:图书有国际标准书号(International Standard Book Number,ISBN),期刊有国际标准刊号(International Standard Serial Number,ISSN),作者有开放研究者与贡献者身份识别码(Open Researcher and Contributor ID,ORCID)等。这些识别码都大大便利了相关信息的管理,并且为数据挖掘和知识发现提供了基础设施。如果我们希望提出一种可行的艺术品唯一身份识别码,那么在借鉴已有实践的基础上必须考虑艺术品的特殊性。同时,区块链技术的崛起与成熟也为数字身份的实践带来了新的思路,并且已经在艺术品管理领域有了一些尝试。本文将在考虑艺术品信息管理特殊需求的情况下考察相关实践,并对艺术品唯一数字身份识别码的建设提出建议。

1 唯一身份识别码的概念与常见类型

身份识别码(Identifiers,ID)指的是一个系统中用来代表某人或某物的一串符号(数字、字母等),是一种表示身份的方式。在真实世界中,一个实体往往有很多身份,也有很多对应的表示方式。以人为例,一个人在家庭、工作单位、消费场所、金融机构等这些系统中都会有一个身份,每一个身份都会对应一个表示的符号,如在家庭中可能是某种称呼,在工作单位是一个代号或者工号,在金融机构中则是一个客户号。随着社会的发展,这些系统之间出现了沟通的需求,要求同一个实体不同身份之间的信息可以交换,于是一个统一的ID出现,通常在一个国家之内,这个ID就是身份证号或者护照号。

随着信息技术的发展,跨区域、跨系统之间的信息交流越来越方便,这些交流创造了很多全新的应用以及更多的价值。因此在计算机领域,唯一识别码(Unique Identifier,UID)就成为一个十分关键的概念。在计算机科学术语中,UID必须是一个没有任何歧义的标签,它指定了一个实体,被命名的实体占据一个特定的应用领域,即命名空间[1]。命名是计算机科学中重要也是经常被忽视的领域之一。在计算领域有这样的传言:所有的事情都是一个命名问题[2]。这一点在互联网中表现的更加明显,传统的互联网有两个非常重要的全球命名空间:域名系统名称(Domain Name System,DNS)和IP地址。其中域名系统已经被广泛地应用于各类信息管理系统。为了让各种实体可以与互联网相连,为它们分配一个统一资源定位符(Uniform Resource Locator,URL)成为一种普遍操作。

当然,在互联网刚刚兴起的时候,为世界上每一个事物分配一个URL并不现实,这种方式也不会在短期内成为大部分人的习惯。因此依然有各式的ID被创造出来,它们大致可以被分成两种类型:可以表意的编号系统,也称智能编号;随机无意义的编号系统,也称非智能编号系统。

智能编号是指在标识码中使用特定的符号组合表达一定的意思。在信息领域,最为人所熟知的智能编号就是ISBN。新版的ISBN有13位,前3位“978”表示欧洲商品编号中的“图书”,之后的10位还可以分成四个部分:国家代码(表示国家、地区、语言,中国大陆的组号是“7”)、出版社代码、书序码和校验码。因此,对于有经验的书业从业者来说,看到一段ISBN就可以大致判断这是一本来自哪个国家甚至哪个出版社的图书。再如图书馆中常作为书次号使用的克特号(Cutter Number),就有着很强的表意功能。在计算机技术尚未完全普及,许多工作还需要由人工参与的时代,智能编号系统在不需要机器参与的情况下,可以被经过学习的人脑识读,因此获得了更加广泛的应用。

相对于智能编号,非智能编号就是一串纯粹随机的符号,必须配合数据库中的其他信息才能对其进行解释。随着信息技术的发展,非智能编号逐渐成为ID的主流形式。如对于科研人员来说非常熟悉的ORCID就是一串随机的数字,如果没有ORCID中心数据库的支持,这串数字根本无法被人们识别出任何意义。在ID应用范围越来越广,对象类型越来越丰富的情况下,很难再使用较为死板的智能编号系统。另外,一套智能编号系统就意味着一个标准,在统一、唯一的需求越来越迫切的全球互联时代,尽可能少的通用标准才能应对复杂的数字内容管理与交流。从这个角度说,非智能编号也更符合时代的要求。当然,在实际应用中,智能编号和非智能编号也不是截然对立的,很多系统采用混合的方式,两者之间也可以通过技术兼容,因此具体采用哪种方案必须结合具体的使用场景。但不管是ISBN这样的智能编号系统还是ORCID这样的非智能编号系统,它们都在各自领域起着非常重要的作用,是实体以及信息得以顺利流通的重要基础设施。尤其是在信息时代,当一个实体的价值在很大程度上取决于指向它的信息有多少时,通过命名空间实现信息与实体的对应是非常重要的。

2 艺术品的身份问题

围绕艺术品的信息是十分丰富的,但是正如Rother[3]所说:“时至今日,大多数博物馆在其藏品管理系统中记录了宝贵的信息,这些信息都是通过耗时耗力的研究得来,但没有机器可读的结构,阻碍了对数据的分析和跨机构的链接”。这种障碍如果没有一个全球统一的艺术品ID作为基础设施,是很难得到解决的。那么,在其他领域ID已经得到广泛应用并且积累了丰富经验的情况下,艺术品信息管理领域是否可以直接借鉴呢?这必须在明确艺术品特征的情况下才能作出判断。

2.1 围绕身份构建的艺术品定义

关于艺术品究竟是何物的问题,恐怕很难有本体论上的标准答案。牛津词典将其定义为:绘画、雕塑、诗歌、音乐或其他创造性艺术产品,特别是具有强烈想象力或审美吸引力的产品[4]。韦氏词典则给出了两个定义:①某种艺术的产品;②对于观众或听众来说审美价值高的东西[5]。剑桥词典则认为其是艺术家制作的物品[6]。《现代汉语大词典》中的艺术作品,一般指造型艺术的作品[7]。这些定义虽然很好理解,但是都缺乏明确的可操作性。特别是在现代主义艺术兴起之后,艺术品和寻常物品的边界彻底被打破,再难通过物品本身所确认。著名的哲学家Danto不得不用一本书的篇幅解决这个现代艺术的难题:两件看似一模一样的东西,为何一件是艺术品,而另一件则不是。这个问题在当代愈加棘手:一方面,像维多利亚与亚伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)这样的知名博物馆有专门的项目收藏日常之物以记录历史;另一方面,数字艺术品的出现也为这个问题解决增加了难度。

从本文的目的出发,我们只需要提出一个“操作主义”的定义而不需要进行像Danto那样的哲学思考,但是Danto的思路依然是值得参考的。他最后关于如何辨别寻常物和艺术品的答案是,艺术品是一种“关系概念”,艺术品的“主题指涉”使得艺术品和它难以分辨的物质副本有了区别[8]。贝克尔援引了Danto的另一个重要概念“艺术界”,借以说明什么是艺术品。他最初的观点是“标签理论”,也就是说一件物品如果被某人贴上了“艺术品”的标签,并且得到了广泛的认可,那么它就是艺术品。这种解释对于像Duchamp和Warhol的作品来说是可以适用的。但是贝克尔[9]进一步指出,不是每一次贴标签都会成功,一件艺术品是需要艺术界各方共同定义的,是一个过程。某物是否是艺术品取决于它是否成了艺术界中各方的实践对象,比如是否来自艺术家之手,是否被收藏机构收藏,是否得到了批评家的评论等。从本文的角度来说,一件艺术品首先是一件在艺术界获得了身份的物品,而它的艺术性有多高则依赖于附着于其上的、来自艺术界的信息。

2.2 针对艺术品特征的身份系统

上述艺术品的定义就要求给艺术品赋予身份对艺术界来说是很关键的一步,而艺术品的特殊性则要求一个赋予艺术品身份的系统对于艺术品ID的生成机制有别于其他身份系统。我们很难剥离艺术品的艺术意义,将其视为普通资源那样一般的对待。从本文的视角来看,艺术品的特殊性主要包括艺术品本身的特殊性和有关艺术品信息需求的特殊性,前者决定了后者,而后者则与艺术品ID有很大的关系。

艺术品本身的最大特点在于其异质性,它不是工业标准化、大批量生产的产品。虽然艺术品既包括原创作品,也包括有限复制品(即使是版画艺术,同一块版印出的版画也不可能是完全相同的)。但在艺术品市场上占有重要地位的绝大多数艺术品都是原创作品[10]。这种异质性也导致了艺术品的非再生性,即使我们有技术能够完全无差别地复制某件艺术品,但副本仍会被认为与原作不能相提并论。

艺术品本身的这一特点会带来很多信息需求上的特性。有些艺术品的拥有者并不愿意披露过多的相关信息,比如该件艺术品的拥有者是谁、目前藏于何处。再比如由于艺术品的异质性和非再生性,很多艺术机构拥有艺术品的鉴定证书、状况报告、法律协议、需求清单、展览布局、分类方案、财务记录和保险估价等形式的数据。显然,艺术机构对于这些信息的开放程度是持不同意见的。在以元数据为基础设施的互联互通环境下,除非有明确定义的边界,否则与类似组织的互操作的愿望(即使是最低水平的)会被怀疑[11]。换句话说,我们需要在给艺术品一个ID的同时,允许使用这个ID的各参与方可以自主地控制他们所掌握的信息的公开程度:完全公开、有限公开(面向部分对象或者采用授权的方式)或者保密。这就需要这个身份系统能够取得使用各方的足够信任。另外,由于艺术品的独特性,它的价值在很大程度上也受到有关它的信息的影响。艺术品常常作为一种特殊的商品在市场上流通,存在一个信息和货币转换的问题,尤其是数字时代,一个有效的数字身份本身就是一份可观的资产。

除了艺术品本身特征所带来的特殊的信息需求,艺术品信息的使用者也有着特殊的信息需求。一般来说,艺术品的信息用户在研究中常常被分为3类:艺术家、艺术学生和艺术史研究者[12]。前两类用户的信息需求非常相似,都表现出对偶然性浏览的强烈偏好。其中艺术家进行艺术品信息搜寻有5个目的:灵感,特定的视觉元素,材料和技术的知识,市场和职业指导,以及对艺术界当前趋势的了解[13]。艺术史研究者虽然也将浏览视为一种重要的获取信息的策略,特别是在研究之初也会采用浏览的方式激发灵感[14],但是他们在搜索能力上要强于前两者[15]。艺术史研究者的信息获取行为与一般的人文学者类似,但是更加依赖图像和实物[16]。

通过以上对艺术品定义和特征的介绍,我们可以看出艺术品ID的重要性和特殊性。首先,艺术品的定义问题本身就是身份问题,而身份是通过附着其上的信息不断构建的。其次,参与艺术品身份建构的主体,也就是这些艺术品信息的生产者是多元的,他们产生的信息类型也是多样的,这些信息既需要有一个机制使它们互联,也需要赋予信息的生产者很高的自主权。最后,艺术品信息的需求者也是多元的,他们搜寻信息的方式是不同的,需要的信息类型也存在差异。综上不难得出,为了满足艺术品信息管理的需求,我们需要一个分布式的、灵活的、去中心化的,而不是一个集中的、高度结构化的系统。而一个去中心化的ID系统正是实现这一系统的核心基础设施。

3 现有的艺术品身份识别码

3.1 传统的艺术品身份识别码

为艺术品赋予编号在我国书画收藏领域有着悠久的历史,在传世的书画作品上,我们常常能在作品的边角处看到收藏家写上的编号,类型有千字文编号、卷字半字编号、温字编号、幅次编号(裱序编号)和干支编号等几种。其中影响力最大,存世量最多的是明代著名收藏家项元汴(1525—1590年)的千字文编号。《千字文》由1 000个不重复汉字组成,与《三字经》《百家姓》并称“三百千”,是学童必背的开蒙读物,一般文人都能倒背如流。因此,在给千数以内的物品编号时,用千字文编号要比中文数字方便得多。而项元汴的千字文编号不仅使用文字,有些作品还以数字复分,如赵孟籲的《水仙卷》,项元汴本人题记:“入盛字第二号”,“盛”字本是《千字文》中第272个字,可见“盛”字之下还有其他作品[17]。据学者推测,项元汴可能是将书画装于多个箧笥之内,每个箧笥以千字文编号,以便检索。而一个箧笥之内不止一副作品,因此才会出现以上的千字文配合数字编号的情况[18]。如此说来,项氏为书画作品的编号更像是我们现在所谓的“入库编号”。但是由于项氏对于书画收藏的影响极大,大英博物馆馆藏《女史箴图》、台北故宫博物院馆藏怀素《自叙帖》都曾是项氏的藏品。因此,标有项氏千字文编号,自然也成为一件书画作品身份的象征。

进入现代,各类收藏机构为藏品编号已经是常规操作,然而“各自为政”带来很多问题。1999年,在盖蒂中心(Getty Center)牵头下,一个名为“实物身份”(Object ID)的项目被提出,并很快得到广泛的应用。这个项目提出的初衷是为了打击艺术品、古董的盗窃与非法交易,打通博物馆界、警察和海关机构、艺术品贸易、保险业以及艺术品和古董评估师之间的信息渠道。当然,它的作用还包括:“作为一个文件标准,规定了识别文物所需的最低信息水平;作为开发信息网络的一个关键组成部分,使世界各地的组织能够迅速交换物体的描述;作为任何教授艺术品、古董和古物记录的培训项目的关键组成部分。”[19]在“实物身份”项目中,“藏品编号”(Inventory Number)不在核心项目之中,只是作为推荐著录的项目入选。尽管大部分收藏机构都会为藏品编号,但是在当时的条件下,统一编号标准并确保唯一性还较难做到。

3.2 去中心化的艺术品标识符

从上文的介绍中可以发现,传统的艺术品标识码并不利于艺术品信息的流通。一些全新的基于去中心化标识码(Decentralized Identifiers,DID)理念、区块链技术的艺术品ID开始出现。其中比较具有代表性的就是艺术品身份标准联盟(Art Identification Standard,AIS)推出的一种专门针对艺术品的ID(ID for art,aID)。AIS的起源是2019年三家艺术科技公司发起的行业倡议,推动以标准化的方式为艺术品附加一个ID。2020年1月,AIS正式成立,推出了基于区块链技术的艺术品ID服务。除了一些宣传性的介绍,我们很难探究AIS所使用的具体技术。但是根据它给出的介绍,很明显它们是采用了基于区块链的DID。万维网联盟(World Wide Web Consortium,W3C)在2021年8月已经推出一版关于DID核心架构、数据模型和表示方法的说明,代表了目前最主流的DID模式。

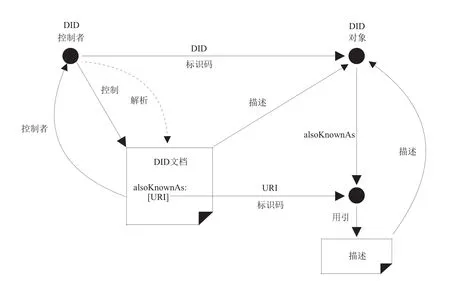

简单来说,DID是一种新型的标识符,能够实现可验证的、分散式的数字身份。DID可以指向由DID的控制者确定的任何主体(如个人、组织、事物、数据模型、抽象实体等)。与传统标识符相比,DID的设计使它可以与集中式登记处、身份提供者和证书机构脱钩。具体来说,虽然其他各方可能被用来帮助发现与DID有关的信息,但这种设计使DID的控制者能够证明对它的控制,而不需要任何其他各方的许可。DID是将DID主体与DID文档联系起来的URI,允许与该主体进行可信任的交互。这一点对于艺术品的身份管理来说就显得尤为关键。如艺术品所使用的材料只有艺术家最清楚,艺术品的认证则需要专业的机构,艺术品的收藏、展览信息又由收藏机构掌握,这些不同主体所持有的信息不可能由一个统一的身份管理机构完成,但是DID可以帮助这些主体自主地管理信息,并且提供了聚合这些信息的可能。另外,和人一样,同一件艺术品也可以因为不同的目的,或在不同的时间拥有多个ID。此时,DID系统提供了alsoKnownAs属性解决这个问题,多个ID就可以指向同一个实体。

alsoKnownAs属性还可以提供解决艺术品信息发现的问题。如果它存在于DID文档中。DID控制者可以用它来提供指向同一DID主体的其他URI(包括其他DID)的列表。图1所示就是一个简单的基于DID的,并且使用了alsoKnownAs属性的信息发现模型,解析或用引这些URI就能指向DID主题的其他描述或表述。其中DID对象在本文中就可以被理解为一件艺术品。DID控制者可以是个人(如某一个艺术家、收藏家等),也可以是组织(比如画廊、美术馆),他们主要掌握着DID文档的编辑权。DID文档不是一般的对DID对象的描述,它通常指的是一组包含验证方法(如加密公钥)以及与DID对象交互相关的服务,主要作用是提供身份认证和关联服务的机制。在W3C关于DID的介绍中,DID文档可以包含ID、alsoKnownAs、控制者、验证方法、服务等10个内容,其中只有ID是必须包含的,其他皆为可选项。

图1 DID描述框架[20]

需要说明的是,目前扩展性较好的艺术品元数据标准对于各种ID都有比较好的兼容性,可以比较方便地将DID纳入现有的框架中,开放的关联数据模型也可以将各种ID以及它们背后的元数据联系在一起,这对于DID的推广来说十分重要。本文以“关联艺术”(Linked Art)[21]提出的模型作为框架,以盖蒂中心收藏的画作“麦垛”的ID为例说明DID是如何嵌入现有的元数据的。

“关联艺术”项目由多家艺术品收藏和研究领域的重要机构联合发起并开发,它们包括盖蒂中心、荷兰国立博物馆(Rijksmuseum)、卢浮宫(French Grand Louvre)、大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)、美国史密森尼学会(Smithsonian Institution)、现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)、维多利亚与亚伯特博物馆等多家艺术品收藏与研究机构,以及哈佛大学(Harvard University)、耶鲁大学(Yale University)、普林斯顿大学(Princeton University)、牛津大学(Oxford University)等高校[22]。项目旨在提出一个基于国际博物馆理事会文献委员会概念参考模型(CIDOC CRM)的元数据应用。“关联艺术”的一大目标是降低艺术品收藏机构使用关联数据的门槛,因此并不仅仅追求数据的完整性,而是力求达到完整性与可用性之间的平衡。并且,考虑到描述的主要对象为艺术品,“关联艺术”的模型要比CIDOC CRM精简[23]。它主要描述的内容包括对象的生产与销毁、物理属性、主题指涉、权利信息、人物与组织、地点、数字整合(图像、网页、国际图片互操作框架)、所有权历史、所属馆藏和集合、展览信息[24]。

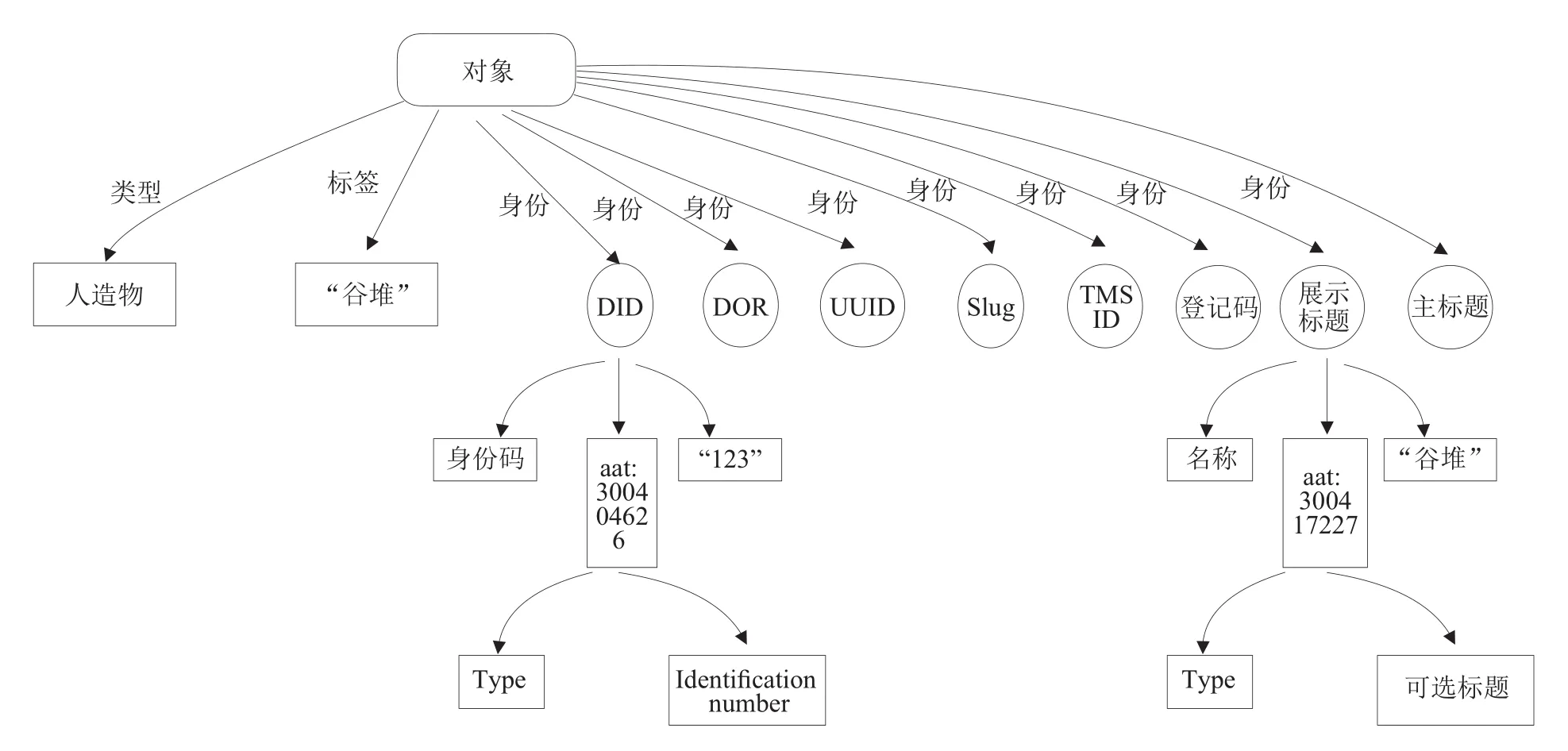

由于本文以艺术品ID为对象,关于“麦垛”的其他描述如分类、大小、收藏历史等元数据中的其他内容皆做省略。在“关联艺术”模型中,所有与ID有关的属性全部集中在“identified_by”模块中。有关“麦垛”这幅作品的身份,盖蒂中心为它著录的包括7种(https://www.getty.edu/art/collection/object/103RK8),除了两个以自然语言给出的名称(Name)以外,其余都是身份识别码,分别是登记码(95.PA.63)、DOR ID(900)、Getty DOR UUID(9a9cebf1-6d57-4153-aeac-3d5aa0ad9b2c)、URL Slug(103RK8)、Gallery Systems TMS ID(1088)。其中登记码是一个传统的并且智能的编码,“95”表示它的入库年份(1995年),PA是表示绘画(Paintings),63是流水号。而盖蒂中心为这件作品给出的UID则是一串非智能编码,也只有这个ID不展示在这件作品的网页上。

盖蒂中心为“麦垛”给出的各种身份反映出两个特点:①一件艺术品有多个身份或者ID是很正常的事情,不同的系统都可以赋予同一件艺术品一个身份;②盖蒂中心赋予“麦垛”的ID都是由该机构给出的,如果盖蒂中心不复存在,我们就很难通过这些ID找到这件艺术品以及和它相关的信息。因此,为艺术品赋予一个去中心化的ID有其必要性,而且在现有的框架下并不困难。我们假设为“麦垛”申请一个DID(123456),在“关联艺术”框架下的“identified_by”模块中只需增加以下内容:“‘type’:‘Identifier’,‘label’:‘DID’,‘classified_as’:‘id’,‘content’:‘123456’”,完整框架见图2。

图2 “关联艺术”框架下DID的嵌入

需要指出的是,以上框架针对的是那些建立大型馆藏或者从事艺术研究的机构,对于艺术界来说大可不必使用如此复杂冗长的描述性元数据。比如对于艺术家、画廊、艺术品物流企业等,他们最主要的诉求就是识别艺术品及其所有权并且方便艺术品的流通,那么一个通用的ID就可以满足他们所面对的大部分场景。在W3C为DID应用场景说明中,第一个场景就是有关具有收藏价值的商品交易中的信任问题[25]。这在艺术品交易中也是最重要的一个问题。如果一件艺术品有了一个全球公认的DID,潜在的买家可以确保在寻找艺术品时找到的是正确的对象和相关信息,而卖家则可以提供艺术品身份证明文件,其形式可以包括每个历史所有者签署的所有权转让声明以及原制作者的真实性声明。每个签署的声明都可以被独立验证,因为它们是使用买方和卖方的公共DID签署的。收集到的签名构成一个完整的监管链,发生在每笔交易中的一些故事也都得以记录。这对于艺术品交易双方以及艺术史研究者都极有价值。另外在W3C给出的可能场景中,物流、通关等场景也与艺术品密切相关。DID对于艺术品就像身份证对于公民,使它们可以便利地使用各种服务与应用,也让它们的历史有据可循。

4 唯一身份识别码在收藏机构中的机遇与挑战

去中心化的唯一身份识别码可以让艺术品的身份摆脱特定机构的约束,毕竟,许多传世艺术品的生命都是远远超过它曾经归属过的某一个人或机构的。然而,由于大部分重要的艺术品都保存在少数公共收藏机构中,这些机构的共同参与,对于DID在艺术界的推广普及至关重要。从元数据到关联数据在博物馆、艺术馆领域推广过程中所遇到的阻力,我们就不难推测DID的推广也面临一些挑战。但是DID的作用之一就是链接异质异构的数据,元数据与关联数据在艺术品收藏机构所遇到的挑战正是DID的机遇。

艺术品数据的开放、关联、共享所面临的根本问题与上文提及的艺术品特征有很大的关系。艺术品的最大特点是异质性、独特性,因此与图书馆迫切要求编目数据的共建共享相比,艺术品收藏机构本身对于公开自己藏品的数据以及共享其他机构的藏品数据的动力并不强。艺术品的异质性也让收藏机构编制的藏品数据内容结构差异很大,并且这些数据在创建时并没有考虑与外部资源互联的问题,要实现数据的互操作需要很大的工作量。另外,通常对艺术品的描述,不仅要像图书馆和档案馆那样考虑到它们的创作背景,还要考虑到可能影响它们生命周期中的不同事件,包括创作、保存、修复、所有权的改变和展览活动等[26]。

从国外的实践来看,小规模艺术机构之间的数据互通都面临很大的挑战。以瑞士苏黎世的一个关联开放数据项目(Linked Open Data Zurich)为例,这是一个旨在将苏黎世中心图书馆(Zentralbibliothek Zürich)的图像资料馆、瑞士艺术研究所(Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft)的瑞士艺术在线数据库以及苏黎世艺术学院(Zürcher Hochschule der Künste)的两个数据库这4个数据集关联在一起的项目,项目团队还包括一家专门从事语义网技术的公司。一篇介绍该项目的文章详细描述了项目所遇到的困难[27]:数据的异构性、各家单位使用不同的数据库系统、对于数据公开程度与公开条件的分歧、在哪些字段上进行关联、如何与外部资源(如维基百科)进行关联等。其中,团队组织和签署协议这样的非技术层面的环节遇到的挑战值得关注,由于来自公共机构、高校、企业之间有着不同的文化,使用不同的语言,沟通协调的成本很高。正是因为如此,项目决定只对数据交付提出最低限度的要求,使之后大部分工作量用在数据标准化上。一个位于同一城市的4家艺术品收藏机构的关联数据项目尚且如此困难,更大规模的项目难度也就可想而知。

中国国家文物局在2017年印发《关于推进第一次全国可移动文物普查数据公开共享的通知》,并于同年国家文物局公布346万件全国馆藏文物信息[28]。值得一提的是,在普查中,每一件文物都被赋予了一个22位的数字“普查编号”,是我国范围内由国家推行的一个文物身份识别码。不过在全国馆藏文物名录查询系统中,我们只能查到藏品名称、类别、藏品年代、收藏单位、省份,这与“向社会开放多样化、多维度的文物数据,促进文物信息资源的创造性转化和创新性发展”的要求尚有距离。近年来,我国也形成不少区域性或者主题性的博物馆联盟,这些联盟目前主要以藏品互借、合作展览与教育项目、文创产品开发等活动为主,在数据共建共享上尚无充分的实践。

博物馆作为艺术品的主要收藏机构,在领域内部进行数据共享尚且困难重重,跨领域的合作要面临的问题也就更加艰巨。但是,随着线上展览、元宇宙等概念受到艺术界的关注,艺术品收藏机构对于关联数据的需求逐渐升高。如果说数据壁垒是横亘在这些机构前的主要阻碍,那么统一的ID是一条跨过这一阻碍的进路。就如同我们可以凭借身份证在银行、航运、宾馆、海关等多个不同系统之间穿梭,如果有了统一的ID,艺术品也可以在异构的数据库之间流通。正如法国国家图书馆网络与服务部主管、Europeana项目成员Bermès[29]所说:“确保来自不同数据集的类似实体顺利对接的最好方法是提供独特的序列号(key):可能不是URI,但足够标准化,可以在不同情况下重复使用的ID。因此,ISO标识符,比如ISSN、ISBN、ISNI,将继续在关联数据中扮演重要的角色,而且对于地方目录来说,确保这些标识符在本地可用是至关重要的,这也是未来对接的初步阶段。”在艺术品需要一个全球统一的ID但尚无统一标准的情况下,最新的DID配合区块链的身份系统应该是值得认真考虑的方向。

5 总结

从上文的梳理可以看出,一个通用的、唯一的、去中心化的ID对于艺术品的生产、交易、收藏、研究等活动来说都是非常重要的基础设施。当然,去中心化身份目前仍是一个新生事物,在实践上还未形成成熟的标准,存在诸多的不确定性。目前最大的问题在于如何能够取得全球范围内对于统一的艺术品身份管理的共识与支持。众所周知,基于区块链的各种应用在技术上并不是很难实现,像比特币这样的数字货币一经推出,各种数字货币便如雨后春笋,遍地开花。如果数字身份管理也如数字货币一般出现了各种让人眼花缭乱的种类,那带来的就不是秩序而是混乱。竞争性的解决方案只会带来更多的信息碎片,这与建立艺术品唯一身份识别码的初衷是背道而驰的。

面对以上的问题,我国的图书馆、档案馆、博物馆、美术馆等机构是完全可以有所作为的。技术不会自动地解决问题,技术使用者的文化决定了在技术提供的诸多可能性中,哪一种会最终实现。一个完全西方的、商业的艺术品身份管理体系很有可能会提高信任与合作的门槛。中国是艺术品生产、交易、收藏的大国,在艺术品管理方面有着悠久的历史,如果要构建一个全球通用的艺术品身份识别码,中国将有着决定性的力量。我国的艺术品收藏相关机构应该积极参与这些事业的探索和推广,关注身份管理领域的最新发展,在元数据修订时考虑身份管理的方便,加入全球性的艺术品管理联盟,参与全球艺术品身份识别码标准的制定,协调大型艺术收藏机构使用艺术品身份识别码并开放艺术品数据。只有这样,我国在全球艺术品管理领域才能够获得与我国丰富的艺术资源、高度的艺术成就相匹配的地位。