基于城市设计的工业园区风貌管控策略研究

2022-08-16华南理工大学建筑学院亚热带建筑科学国家重点实验室副教授

文/王 璐 华南理工大学建筑学院亚热带建筑科学国家重点实验室 副教授 博 士

杜尉鹏 华南理工大学建筑学院 硕士研究生

孙润中 广东省建筑设计研究院股份有限公司城市设计与规划研究所 助理工程师 硕 士

引言

“十四五”产业发展规划和粤港澳大湾区发展战略提出以来,广州、深圳等城市的产业辐射范围迅速扩大,与周边城市产业联动关系愈发紧密,带动了珠三角二三线城市的工业园区建设热潮。工业园区风貌在发生剧变的同时,也面临着在地性和辨识度减弱的危机,自然环境破坏、形态结构缺失、风貌特征趋同或混乱、公共空间衰落等问题层出不穷。

工业园区的风貌需要管控吗?与城市的其他区域的风貌管控有何异同?如何进行有效管控?这些现实中迫切需要解决的问题,在学术界却是新的研究课题。文章在结合实际项目和真实需求的基础上,对此展开了系统的研究,尝试探索出一套解决工业区风貌管控的方法。

1 工业园区风貌管控的必要性与紧迫性

广东省为推动珠三角工业园区高质量发展,加快构建贯穿粤东、粤西的世界级沿海产业带,2020 年7 月印发了《关于推动工业园区高质量发展的实施方案》,明确提出力争到2022 年,打造20 个以上产值超千亿元的工业园区[1]。东莞、佛山、中山、江门等珠三角东西两翼城市为承接一线城市的产业外溢,提升工业园区的发展能级,通过拆除整理、土地收储等手段腾出了大量连片的产业空间,启动了一大批产业、基建类的重点项目,珠三角工业园区的转型升级蓄势待发。

然而在大量的调研案例和实际项目中,却显现出与高质量发展目标相矛盾的建设现状:工业园区以生产效率为发展导向,对出让地块的建设行为疏于管控;企业一味追求建设行为的经济性,自然环境遭到破坏、形态结构缺失、风貌特征混乱、无视公共空间等问题越来越突出(图1、图2)。

图1 工业园区无序开发导致的山体断面(图片来源:作者自摄)

图2 工业园区建筑风貌特征混乱(图片来源:作者自摄)

工业园区的风貌需要管控吗?答案是肯定的。城市针对重点区域进行风貌管控,早已在城市规划领域的学术研究和实际规划体系中展开。但工业园区一直缺乏相关的研究,这与其粗放式建设的模式有关。传统的工业园区控规较少考虑与实施管理的衔接,对工业用地的控制存在着用地划分粗放、控制指标缺乏针对性的问题,无法有效指导工业园区转型升级下的风貌建设。然而,越来越大规模和高规格的工业园蓄势待发,新兴产业的升级和转型、产城融合的趋势,也对园区空间质量提出了更高的要求。从园区用地弹性合理的划分、园区和企业标志性入口的空间特征塑造,到工业建筑的简约风格、生态环境的优化,甚至对于企业围墙、步行空间的舒适度都有更精细化的需求。新兴产业的工业园区不应该再是单调、平淡、粗糙的空间,需要的是高效的、生态的、有人文关怀的创新型物质空间。这样的高品质空间需要城市设计的方法和工具来进行风貌管控,才有可能在多建设主体的条件下实现。

2 工业园区风貌管控的痛点与特殊性

与城市其他区域不同,工业园区的土地出让方式、建设管理模式有自身的特殊性。政府进行一级开发,企业入驻后各自进行二级开发建设,对这两个阶段有约束力的法律文件就是工业园区的控制性详细规划图,以及容积率、建筑密度等基本的控规指标,只能对用地的开发进行管控,而对于园区的整体风貌、园区空间的品质是无能为力的[2-4]。建设和管理的特殊性,恰恰正是风貌管控的难点所在。

2.1 入驻企业建设规模和时序

工业园区规模庞大,不同企业的用地开发建设往往分期、分时进行。如果控规对企业用地规模研究不够或缺乏预评估,很容易导致用地划分尺度偏大或偏小,企业入驻后,园区往往不得不对地块进行再划分,最终形成园区的空间破碎。在风貌引导的具体实施过程中,还存在着建设资金、企业意愿等方面的因素,进一步加大了整体风貌管控的难度[5]。

2.2 工艺流程和产业特性

受生产工艺或产品特点的影响,工业园区的主导产业类型很大程度决定了其建筑风貌,尤其是工业厂房类建筑的风貌,如建筑布局、建筑体量等。智能制造装备产业由于产品尺度较大,生产厂房难以避免庞大的体量,其开间常达到100m 以上;新材料产业由于产品的污染性和危险性,不仅对生产车间的建筑立面有一定的防爆、防污染要求,对厂区周边的植被选型也有严格的限制。因此,归纳并总结产业特性影响下的建筑设计特点和建筑风貌特征,能更针对性地指导风貌管控。

2.3 企业的管理模式

工业园区一般容纳多个独立企业,各企业封闭管理,因此企业用地之间所形成的园区内部的公共空间是由企业出入口、企业围墙、园区步行道、车行道、标识系统和景观等共同组成的。提升园区的整体空间品质,就必须关注这些特殊空间界面和要素如何进行有效管控,区分不同要素的建设和维护的主体,充分考虑各企业之间的差异需求,协调不同出让地块之间的关联,从而塑造园区公共空间风貌的整体性。

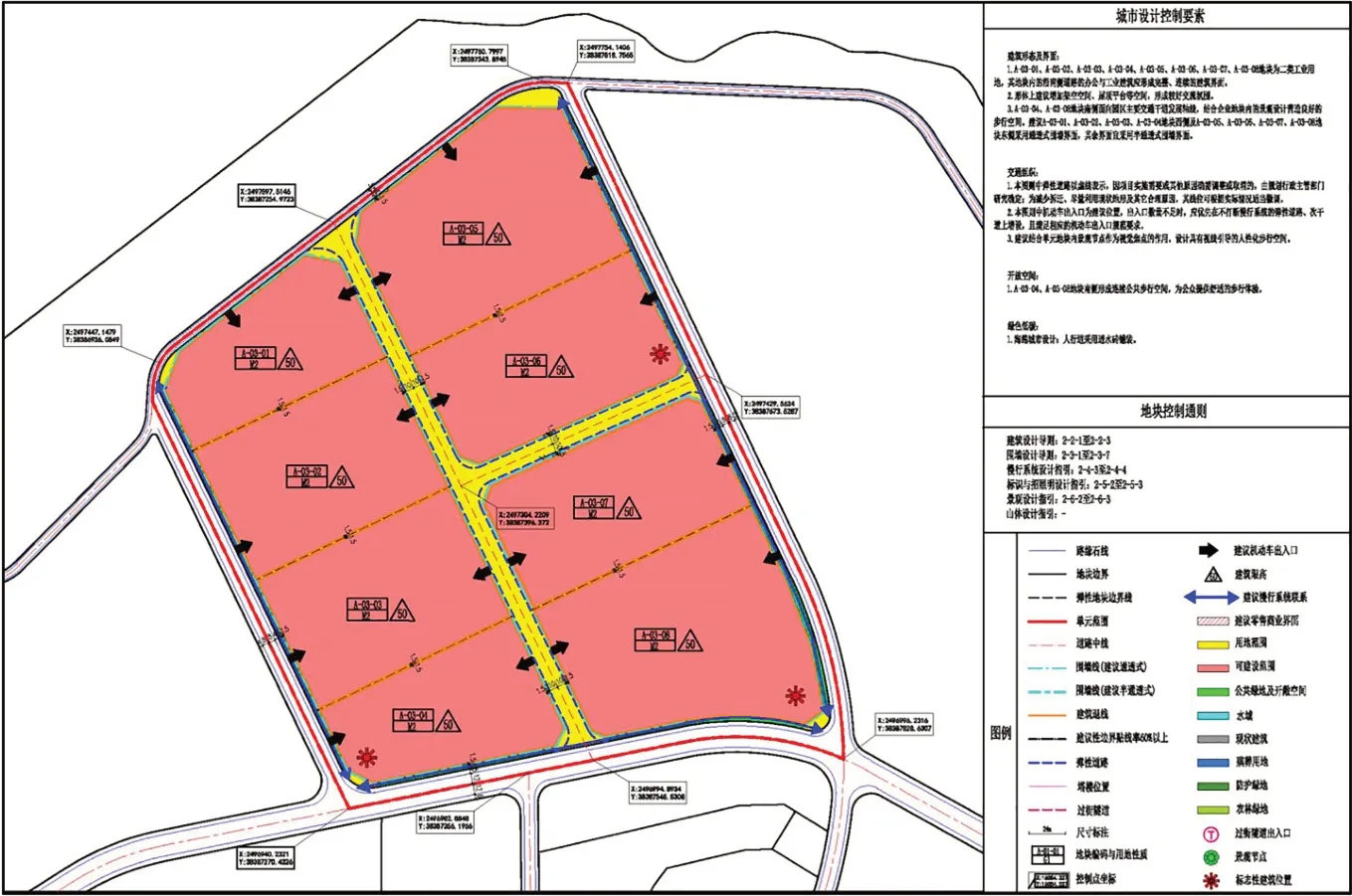

3 工业园区风貌管控的核心要素

工业园区开发建设各阶段所呈现出的特殊性,决定了整体风貌管控中所需要关注的核心要素及其管控的要点(图3)。深江产业园(大泽园区)作为江门市五大万亩园区之一,园区承接一二线城市智能制造装备产业转移,未来场地西侧用地及二、三期用地通过吸纳龙头企业、优质企业大力发展智能制造装备产业,成为江门市以智能制造装备为主的高新产业集聚区、引领区。场地东西两侧有山体,中部有田金河穿过,园区内有田金河及沿河岸带状公园、仁和里村及周边景观、配套服务中心及中央景观和周边山体景观等丰富的配套及景观资源。城市设计将打造多维、连续的慢行空间,将丰富的景观资源与配套服务中心、产业片区联动成片,成为宜居、宜业、宜游的生态绿城(图4)。

图3 工业园区风貌特殊性及核心管控要素(图片来源:作者自绘)

图4 新会大泽园区土地出让现状(图片来源:作者自绘)

3.1 地块要素

地块划分是提升工业园区土地利用效率和风貌完整性的关键性因素。

规划管理部门通常采取在大的控规单元上,根据企业需求直接二次划分小地块的方式出让土地。这种“大单元,再划分”的出让方式尽管能有效减少园区初期的建设成本,但由于缺乏对土地开发的统筹,极易产生边界不规则难以利用、面积过小难以出让进而闲置的边角地块,不仅降低了土地开发效益,更破坏了园区风貌的连续性和完整性(图5)。

图5 “大单元,再划分”导致园区空间的破碎(图片来源:作者自绘)

为使工业用地的划分更具备针对性及科学性,工业园区规划设计应采用定性、定量相结合的分析方法,将单个工业用地地块进一步划分成多个用地单元[2]。划分单元的规模与工业园区的产业定位直接相关。可通过问卷调查、调研访谈等方式进行归纳总结,进而指导地块的初步划分。由于工业用地地块尺度较大,划分时可能导致部分地块无法直接与园区道路空间连通,此时可采用增加弹性道路或是将部分小单元合并的方式解决此类问题[6]。其中,地块划分与弹性道路在实施过程中可根据企业实际需求适当调整(图6)。

图6 以弹性道路或合并单元应对地块出让规模的不确定性(图片来源:作者自绘)

新会大泽园区风貌管控项目通过调查访谈,采用了三种常见的企业用地规模区间划分控规单元,分别为30 ~45 亩、45 ~60 亩、60 ~90 亩。上述三种划分规模在满足大部分企业用地需求的同时,可组合成100 亩以上的大规模企业用地,也可拆分成30 亩左右的小规模企业用地,方便集聚成组和入驻企业根据规模灵活布置。在划分的基础上,建议模块单元的配套设施及各类辅助建筑在不影响生产工艺要求的前提下,集中布置在临近厂区主要道路一侧,同时对地块出入口的设置提出建议位置,避免车行流线的相互干扰(图7、图8)。

图7 大泽园区地块划分与出入口指引图(图片来源:作者自绘)

图8 地块划分中弹性道路和出入口的预留(图片来源:作者自绘)

3.2 建筑要素

物质构成观研究者萨利赫(M.A.E.Saleh)认为,城市风貌特色是可识别的、可感知的和具有自我表达的标志物,而建筑特色是由建筑的形态、布局、材料、天际线和符号等构成的[7]。对于工业园区而言,以工业厂房为代表的现代工业建筑是其主要建筑类型,构成了建筑风貌的底色,也是重点管控的对象。由于生产的特殊性、功能与空间的需求,厂房类建筑存在:大体量、大跨度屋架结构、大量开窗等特点,导致其建筑外观通常单一且缺乏个性、品质低且显得廉价;巨大的体量对空间造成一定的压迫感,降低园区公共空间的舒适度。因此,对工业厂房建筑单体的体量、立面、材质和色彩等重要因素进行引导性控制,有利于形成园区的整体风貌。

新会大泽园区以智能制造装备为主导产业,受生产工艺和产品特性的限制难以避免大尺度的厂房建筑。建筑设计在确保建筑功能的前提下,通过分割、削减的方式消解厂房体量,减轻其压迫感,完全是可行的(图9)。为避免大跨度桁架结构形成的坡屋顶破坏建筑现代感与简约感,建议屋顶结构坡度控制在10°至30°,或增设女儿墙隐藏坡屋顶结构。对于紧邻城市或园区重要界面的已建成建筑,则建议通过增设立面的方法改善压迫感强等风貌不佳的问题(图10)。

图9 厂房类建筑体量设计指引(图片来源:作者自绘)

图10 厂房类建筑坡屋顶及建成建筑的设计指引(图片来源:作者自绘)

缺乏管控的厂房类建筑,其立面设计常有以下问题:拼贴严重缺乏整体性;开窗方式多样无序或单调重复;缺乏考虑管道、空调机位。以简洁美观为管控的主要目标,强调整体把控立面虚实,鼓励简洁有韵律的开窗手法,开窗方式不宜超过3 种;针对厂房类建筑开间较大的特点,建议采用竖向划分形成立面的韵律感,避免横向开窗冗长单调的界面;对于多层厂房,其首层高度、功能与二层以上不同,可采用横向开窗或选用幕墙材质的方式,与二层以上的竖向分隔形成对比,体现立面的层次感与段落感(图11)。

图11 单层与多层厂房的立面设计指引(图片来源:作者自绘)

不同于传统建筑利用地域性材料与构件作为结构的装饰图案,现代工业建筑的美感多表现为新型材料与技术的直白展示,将建筑材料的特性与色彩作为建筑特色的表现要素[5]。材质方面提倡使用纹理简洁的金属或类金属质感的材料(如彩钢板、铝镁蒙板等)、涂料、石材和钢化玻璃等(图12),在确保智能制造装备生产工艺和性能的同时,以现代技术材料塑造具有地域特色的整体建筑风貌。建筑色彩的主色调推荐现代、沉稳的浅灰色系,具备工业建筑的独特风貌且与自然环境色彩相协调,同时可搭配契合企业特色的点缀色,其占比不应超过立面面积的10%(图13)。

图12 厂房建筑材料指引(图片来源:作者自绘)

图13 厂房建筑色彩指引(图片来源:作者自绘)

园区内除厂房之外,还有办公和居住建筑,其管控的要素和方法与厂房类似,主要目的是达成园区整体建筑风貌的简洁与和谐。

3.3 公共空间要素

城市风貌理论中的物质文化观认为,城市风貌是由建筑、街道、界面组成的多样空间肌理[2]。公共空间是这种空间肌理的重要组成部分,针对工业园区的特殊公共空间界面要素,把控其设计品质和整体协调性是提升园区空间品质的关键。

3.3.1 步行空间

步行空间是工业园区内最主要的公共空间之一,根据道路等级和周边用地性质,进行针对性的步行空间设计指引有利于塑造真正具有人性化的园区空间,建立企业与核心公园之间舒适便捷的步行联系。

大泽园区内的步行空间分为两类:主要道路旁的步行空间和绿廊内的步行空间。园区主要道路旁的慢行系统以人行道和非机动车道为主,开发强度和功能混合程度较高的地块行人流量较大,公交车站和商业设施将进一步增加人流,因此步行通行区需相应加宽,人行道适度加宽,减少快速通过的机动车给行人带来的不安全感(图14)。园区绿廊内的慢行系统以人行道为主,绿廊延续山脉的走势,绿化层次更加丰富,步行空间与围墙、工业建筑相邻时,设置不少于3m 的绿化带,顺应山势形成绿廊,保证空间感受;步行空间与办公、商业建筑相邻时,宜开放建筑边界,由线性空间变为开敞公共空间,拓宽廊道辐射宽度(图15)。

图14 园区主要道路旁的步行空间设计指引(图片来源:作者自绘)

图15 园区绿廊内的步行空间设计指引(图片来源:作者自绘)

3.3.2 围墙

作为企业方进行管理和财产保护的必要手段之一,围墙随着园区建设标准的提升,逐渐由单一的围护功能向展示、观赏功能转变[8]。根据不同企业的私密性要求,可划分为通透式、半通透式、封闭式和垂直绿化式四类围墙,对四类围墙的高度、色彩、材质进行统一控制,以达到整体协调的效果。每类围墙提出2 ~4 种样式供企业选择,为不同企业需求提供管控的弹性(图16)。此外,在总体管控层面,根据园区方案的组织架构,区分主要、次要和一般的空间界面,选择相应的围墙类型。沿中央公园、绿地及产业发展轴线等重要公共空间界面宜设置通透式围墙,营造更丰富的空间层次和更舒适的步行体验;沿次要或一般公共空间界面可设置通透式或半通透式围墙(图17、图18)。

图16 围墙样式设计指引(图片来源:作者自绘)

图17 围墙界面分布指引(图片来源:作者自绘)

图18 墙内外高差设计指引(图片来源:作者自绘)

3.3.3 出入口和标识

企业出入口空间是体现企业形象的部分,也是构成园区公共空间的另一重要因素。管控的重点在于对其色彩、高度与体量进行引导,确保与围墙、建筑协调统一,禁止采用盖顶等复杂的形体和饱和度较高的颜色(图19)。

图19 企业出入口造型与色彩管控指引(图片来源:作者自绘)

建筑物标识(LOGO)是最具有企业个性的部分,然而它对于园区的整体风貌也有着极大的影响。各式各样、五花八门、缺乏设计的标识,对公共空间的整体性塑造有显著的破坏作用。针对建筑物标识(LOGO)的管控和指引,应该保留其作为传达企业文化理念的要素所应有的设计弹性,管控的重点在于设置低限要求,尽可能全面列出需要避免的负面清单,如:禁止使用颜色跳脱的霓虹灯;禁止使用夸张的字体;长度及高度不应超过建筑立面的长度及高度的1/4 等。同时,对其标识的位置与尺寸可以提出相对明确的要求,如:LOGO 宜设置于建筑立面左上角或右上角,具体位置可与开窗、立面划分等进行综合设计等(图20)。

图20 建筑物标识的位置与色彩管控指引(图片来源:作者自绘)

4 工业园区风貌管控的关键技术与方法

针对工业园区上层次规划与风貌建设之间的脱节问题,从工业园区风貌特殊性的角度出发,通过城市设计方法,补充规划层次缺漏的风貌研究与设计,并对上层次规划进行反馈调整,最后将成果转译为更有利于指导和管理出让建设行为的导则手册(图21)。归纳上述工业园区风貌管控过程中的关键性原则有:

图21 城市设计下的工业园区风貌建设流程对比(图片来源:作者自绘)

4.1 城市设计作为管控的方法和工具

随着产业发展进入新的阶段,“产城融合”“以人为本”等理念对工业园区功能的多元化及公共空间的多样化提出了更高的要求,即在满足园区正常运作和生产效率的前提下,提升公共空间品质。在风貌管控上主要表现为从人的实际感受和行为活动出发,对建筑、景观等要素进行管控以降低厂房类建筑对行人的压迫感;其次将上层次规划的慢行系统与蓝绿系统落实到图则、图则层面,并衔接公共服务设施,构建完善的公共空间体系。

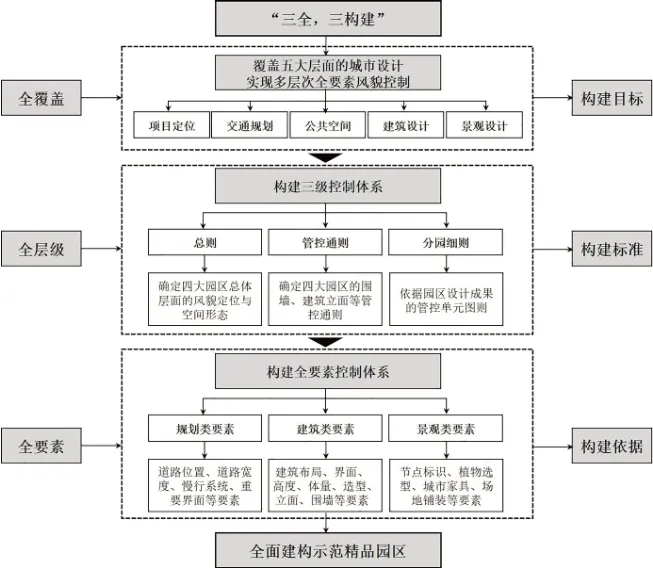

以“三全,三构建”的工作思路,从城市设计、控制体系、控制要素三个层面出发,分步构建愿景目标、控制标准以及控制依据(图22)。

图22 “三全,三构建”风貌管控框架(图片来源:广州市规划勘察设计研究院《珠江景观带风貌控制导则(2016)》)

4.2 刚弹性结合与正负面清单

工业园区的风貌管控应兼顾强制性与建议性,避免难以深化和落实的弊端(表1)。刚性导则在承接规划要求的同时,重点对影响园区整体空间形态和公共空间品质的要素进行管控,如出让地块的基本指标、建筑控制线、围墙控制线等,一般采用指标、范围划定、强制性文字等方式,以起到总体把控园区三维空间形态、公共空间结构的作用。

表1 新会大泽园区管控要素指引表(表格来源:作者自绘)

针对企业作为建设主体的要素,如建筑布局、建筑体量与立面等,则应更多地采用弹性导则。此类导则一般采取对管控对象及内容进行定性描述的形式,但由于难以量化且缺乏标准,常出现表述过于笼统,无法深化落实的问题。罗列正负面案例清单和推荐样式图集是应对这一问题的有效手段,前者在定性描述的基础上,通过两种取向的案例对比进一步明确管控目的,多运用在建筑立面风格、材质等设计主观性较强的建筑要素层面;而后者直接向企业提供统一且多样的方案图集进行选择,以达到整体统筹协调的目的,多运用在围墙、环境家具等不需要表现过多设计主观性的景观要素层面。

结语

我国工业园区的建设热潮仍在继续,但不应再是量的快速扩张,必须是质的提升转变,然而国内针对工业园区风貌构成和管控的理论研究匮乏,相关的实践案例更是稀少。本文探索性地提出基于城市设计理念与导则方法的工业园区风貌管控策略,强调从工业园区风貌的特殊性和管控难点着手,从地块、建筑、公共空间三个核心要素层面指导风貌建设,以期提升工业园区风貌的管控力度、管控的可操作性和可实施性,为工业园区的风貌管控和建设提供有益借鉴。