在地性视角下的特色村落环境整治设计

——以河南信阳白庙村为例

2022-08-16郑州大学建筑学院硕士研究生

文/张 茜 郑州大学建筑学院 硕士研究生

张敬衍 郑州大学建筑学院 硕士研究生

韦 峰 郑州大学建筑学院 副教授(通讯作者)

引言

受地域、地貌、气候、历史、文化、经济发展等影响形成的空间形态丰富、类型特征多样的特色村落,不仅传承着民族记忆、生产生活智慧和地域特色,还是中华传统文化的重要载体[1]。然而,在城镇化进程加快及城乡统筹发展的背景下,如何延续文化传承[2],从“在地性”视角下科学地展开保护与整治的规划实践是特色村落面临的共性问题。由于城市与乡村的属性不同,拥有特色产业基础和红色旅游文化双重特色的村落,如何通过城乡互动、文旅融合等方式实现产业现代转型和特色文化保护的双重任务[3],进而实现特色村落的可持续发展需求,是目前值得深入研究且具有示范意义的课题。

1“乡村振兴”战略背景下的特色村落保护

十九大以后,“乡村振兴”上升为国家战略,强调“城乡一体化发展”,这不仅是城乡发展的重要结构性转变,也是新时代背景下的乡村发展到达新阶段的必然要求[4]。实施“乡村振兴”战略,本质上是达到乡村地区产业转型与可持续发展的动态平衡,因此要注重战略性、主体性和层次性[5]。推进“乡村振兴”实施保障体系,使特色村落的保护与建设得到新的发展指向,更能遵循地域发展规律,优化产业结构,切实带动区域经济发展。

此外,特色村落可以有效利用区域发展优势,在保护景观风貌、传承特色文脉的同时推动乡村环境整治与保护,由此构建的可持续发展体系,是当下特色村落保护与建设的重要课题[6]。由于特色村落的保护与改造,不仅是简单地域符号的表征,还面临关联性、层次性、地域性的现实困境。基于此,特色村落的整治规划实践需要转换视角和思路,统筹多层次、分地域的详细定制[1],即向“在地性”转化,考察传统村落的特色、问题与需求,结合现有特色村落保护制度与地域性框架,满足特色村落可持续发展的迫切需求。

2 白庙村现状及问题分析

2.1 白庙村概况

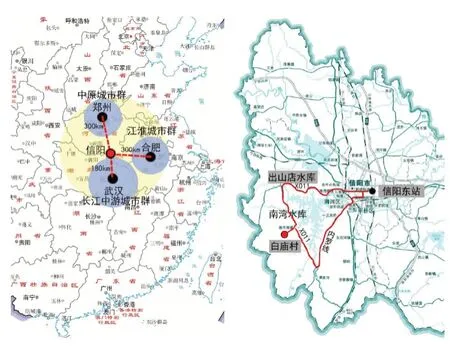

白庙村位于信阳市浉河区浉河港镇,地处浉河港镇环湖路两侧,区位条件优越,属山区,距离信阳东站30公里直线距离,驾车约1.5小时(图1)。白庙村与浉河港乡胡岗村、董家河乡三角山村、黄龙寺村的四望山新四军五师旧址群列入河南省第七批文物保护单位,村庄内红色旅游旧址资源较多。目前白庙村的土地利用情况由于山地地形影响,多为茶叶种植地,村庄建设用地分散。大部分为基本农田和山体林地。除了进入村庄的一条道路为水泥路,其余均为泥土路面,亟待改善。主要用地以住宅、农田为主,乡村生产生活以农业社会为基本的聚落空间和居住单元。

图1 白庙村村落区位图(图片来源:作者自绘)

2.2 现存问题及发展策略

通过反复实地调研并结合白庙村的在地性需求,可以发现:一方面,在产业发展缓慢、生态农业缺乏引导、乡村环境污损化、特色文化建设缺失等现状问题上,白庙村的规划状态具有其他特色村落的共性,这些矛盾在乡村阶段性发展中逐渐割裂了乡村生产、生活、生态、文化空间的地域性发展[7];另一方面,白庙村在红色旅游文化、茶产业和生态农业等方面的地域特色,构成了规划建设的积极因素。因此,在全面分析白庙村现状的前提下,结合优劣势,对环境整治设计提出如下“在地性”的发展策略:(1)关注当前场地及周边环境,把握“以民为本,留住根(生态环境),延续魂(传统文化)”的乡村建设核心[8];(2)顺应村落的特色发展路径,依靠红色旅游文化、茶产业、生态农业开发利用的推动,将白庙村建设为特色示范村落。

3 基于“在地性”的产业现代转型

3.1 茶产业

产业兴旺是乡村振兴的首要任务,其发展面临复杂问题与漫长周期的挑战,因此应重视自下而上的、以特色产业现代化为目标的生态发展基础,引导可持续发展目标[9]。信阳毛尖产于河南南部大别山区的信阳,而白庙村正是“信阳毛尖”茶的主产地,是茶叶专业村。春季茶叶生产季节每天吸引很多人来此进行茶叶交易及观光游览,茶叶开发利用的前景广阔。通过实地调研发现,茶产业作为白庙村特色产业的一部分,亦可以通过环境整治设计贯穿到特色村落的在地性营造当中:即将茶产业与生态农业旅游结合,形成含有特色茶文化的生态宜居乡村[10],发展“信阳毛尖”茶产业的同时也突出了村庄的文化特色。

3.2 生态农业

生态农业是具有高水平农业经济效益、生态效益和社会效益的高效生态产业[11],现代生态农业发展较之传统农业更加注重对生态环境和资源的保护。一方面可持续发展战略在农业生产活动中贯彻落实,更加完善了生态环境保护机制与农业产业发展的经济体系;另一方面,可以整合开发农业旅游资源,减少并降低对环境资源的影响损耗[12]。

白庙村整体的生态环境良好,村外是四望山,风景优美。村内现状主要以茶产业、生态农业、观光旅游业为主,农业空间大部分为基本农田。因此建设生态农业应采用延续修复结合的方针,活化利用在地资源,通过“三品一标”[13]将生态优势转化为经济优势,即在保留现状用途的基础上,结合实际生产特色农产品、持续扶持产业化经营建设,同时注重农业基础设施建设、农业综合开发、小流域治理等项目,形成循环性的农业生产模式。

3.3 红色旅游文化

白庙村背靠四望山革命纪念胜地,村落周围红色旅游资源众多,含8 处红色旧址,占四望山红色资源的1/3:包括李先念住所旧址、新四军五师兵工厂旧址、新四军五师会议旧址、新四军五师后勤医院旧址、老君洞、无名烈士墓、万人坑等。然而近年来因文化塑造缺失,导致村庄形象的同质化和村庄特色的遗失,在地性视角下更应保护传统文化,重视特色村落的地域文化发展。根据白庙村红色旅游文化资源与分布,发展策略应当从红色旅游文化保护与传承角度,对李先念故居、红色文化地标等重点地段进行详细设计,充分发挥白庙村的红色资源优势,实现特色文化产业的保护与可持续发展[2]。

4 基于“在地性”的特色文化保护

4.1 功能分区及道路规划

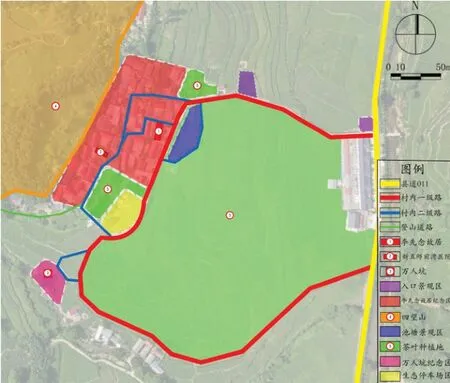

通过对白庙村的现状分析,总体规划基于村落原有肌理,以保护传承红色旅游文化为重点,融入自然生态景观处理手法,采用统一规划、分区设计、分期实施的规划原则,按照服务功能和游览内容的不同,将村庄整体分为六个功能区——村庄入口地标文化景观区、李先念故居纪念区、池塘景观区、生态停车区、万人坑纪念区、农家茶园采摘区,村庄内外道路将各个功能区串联。

道路系统主要由外部交通和内部交通构成,外部交通串联起村庄周边的主要人文和自然景点,形成良好的视线通廊,具体规划分为:一级路,将进入村庄的道路作为一级路,蜿蜒曲折延伸至万人坑纪念区域,形成环路;二级路,村庄内街巷进行整治,形成二级路;登山道路,为更好展示四望山自然风景,改造现有登山道路(图2)。

图2 白庙村规划总平面图(图片来源:作者自绘)

4.2 李先念故居及周围建筑环境风貌

针对李先念故居进行修葺,秉持四望山革命精神,在保护旧址的基础上优化屋顶及建筑立面,修补残破或缺失部分。局部改造故居前的小广场,采用透水青砖硬化地面,并对古树进行保护。同时将李先念故居前的废弃池塘进行规划设计,设计亲水平台、汀步、休息座椅和休闲亭子等(图3)。故居周围建筑在保持原有格局的原则上,结合旅游开发利用,院落采用白庙村地方传统风貌,统一优化立面形式,保持其连续性与丰富性的界面特征,并对房前屋后的小路进行亮化、绿化提升,道路铺装就地取材,选用青条石、碎石等(图4)。

图3 李先念故居核心区环境整治(图片来源:作者自绘)

图4 李先念故居及周围环境整治(图片来源:作者自绘)

4.3 景观环境设施

针对村庄内景观环境设施不完善的问题,做出如下更新设计:(1)茶叶种植地将茶文化特色贯穿在整体环境设计中,保留原有格局对篱笆进行整肃,并沿着原有种植地路径设计“采茶栈道”连接整个茶园。(2)结合现有空地建设1000m2的生态停车场,解决来访游客停车需求。(3)根据《城市环境卫生设施规划标准》,以70m 的生活垃圾收集点为服务半径,在村庄布置两处生活垃圾分类回收设施点。(4)村落道路两侧种植杜鹃花、月季、桂花和格桑花等;村主干道单侧、村落小道单侧、池塘、生态停车场等周边安装6m 高单臂太阳能路灯。

结语

本次研究以“在地性”视角下的乡村环境整治设计为切入点,在分析现状白庙村特色产业基础、红色旅游文化、村庄现状风貌、规划整治设计实践的基础上,试图重构传统村落、特色产业、文旅融合之间的和谐关系,探寻新时代特色村落保护、更新与发展的有效途径:即河南信阳市白庙村的环境整治需求既有共性,又存在地区特性,应以“在地性”为视角,发挥茶产业与生态农业优势,保护并传承红色旅游文化,通过将产业现代转型和特色文化保护相结合的双重设计模式,实现特色村落保护的可持续发展。