女性主义建筑学视角下回看阿道夫·路斯的穆勒住宅

2022-08-16郭晓慧同济大学硕士研究生

文/郭晓慧 同济大学 硕士研究生

1 女性主义与女性主义建筑学

1.1 女性主义

女性主义运动兴起于19 世纪末的欧美国家,至今掀起过三次浪潮:从争取政治、教育、工作权利转向追求更深层次的彻底消除性别歧视的两性平等。由此女性从传统的“幕后”走向“幕前”,成为广被关注的社会群体,并毫无疑问地推动了女性主义理论的积极发展[1]。

女性主义思想于20 世纪70 年代被有效推动,并作为一门独立学科得以建立。同时,女性主义理论的思想也逐渐向其他领域扩延,这包括社会学、心理学、人类学、历史学等,这一发展不仅将其学科边界扩展,亦对其学科研究的多样性做出了有力补充。自此,性别这一词汇与阶级、种族、民族等词汇一样,成为一个新的研究维度所产出的学术词汇。女性主义观念正式传入中国是在五四运动期间,其后被定义为女权主义[2]。

女性主义视角体现在设计领域中,是以尊重两性之间不可忽视的“差异”为前提的换位思考,是一种设身处地、感性细腻的思维方式,构建一种和谐而非对立的二元社会。女性主义也从最初的文化、艺术、政治、经济扩展到建筑、城市规划等学科的学术领域,为学术研究提供了科学的理论思考和再审视的新角度。

1.2 女性主义建筑学

20 世纪70 年代,第二次女性主义运动席卷欧洲,西方传统建筑学思想开始受到女性主义思想的波及。中国传统建筑学学科由早期留学西方的建筑师于20 世纪初根据西方建筑教育体系建立,但一直缺乏对女性或性别研究的敏感性。建筑学作为一门与社会学、人类学等多学科交织的理工学科,在对于人与人之间的社会关系、人与建成环境的相互影响等话题进行讨论时,都无法完全脱离性别语境。

建筑学因其丰富的学科内涵,研究边界一直较为模糊。除了“广义建筑学”与“狭义建筑学”两种界定,《中国大百科全书:建筑、园林、城市规划》还认为“建筑学”包括建筑设计、室内设计、建筑构造、建筑历史、建筑理论、城市设计、建筑物理和建筑设备等,而对于路斯的穆勒住宅在建筑学范畴的讨论主要从其建成环境的建筑设计、室内设计、建筑历史与理论几方面展开。

女性主义建筑学话语研究的主要阵地在西方,概括其研究角度可分为具体形象和抽象原则两方面,并以此建构女性主义。前者的讨论承认了一种女性形式,并更多由外化的物质空间形态展开讨论,如旧石器或新石器时代母系文明下的建筑文化遗产[1];后者的讨论舍弃了具象的女性形式,从原理出发,赋予空间正面价值并予以解读。

Margrit Kennedy 从建成环境总结其中女性原理,这包括人体工程学、使用者导向、有机生长等多角度[3];Karen A.Franck 认为男女原理差异在于认知、分析方式,女性更推崇日常生活和日常经验的价值及其重要性[4];Mary McLeod 强调了女性在社会情景中的位置和需求,如做家务和照顾儿童等[5];Deborah Fausch表达了本质主义对女性主义威胁的担忧,并试图在本质主义话语下采取女性主义立场,她强调了知觉体验在女性主义建筑学研究中的重要性[6]。

而国内对于建筑学语境下的女性主义、性别研究成果也日趋丰富。除了李翔宁从城市空间理论角度对女性主义研究领域现状进行概括[7]以外,对路斯的穆勒住宅从女性主义视角展开研究颇有助益的还有孟莹莹:从室内设计角度再论女性主义建筑学[8];都胜君从生理学角度讨论建筑与空间的性别差异[9];唐静认为性别空间的存在使得建筑呈现多元发展并符合人性需求[10];徐津:女性主义室内设计包含真实情感和原始精神[11];邱丽丹等:从女性主义角度解读居住建筑,并从空间功能、动线等多方面探讨居住空间的女性情感关怀[12],这些对解读路斯的穆勒住宅尤有助益。

2 女性主义建筑学与住宅设计的关系

台湾大学教授毕恒达曾发表文章《已婚妇女的住宅空间体验》,对中国台湾妇女家庭生活体验做出详尽的论证和调查[13]。文章展示了女性家庭生活中与温馨的既有印象相背离的另一面:持续的付出和牺牲自我使得女性无法在家庭空间中拥有独立的回归自我的空间。这一发现使得是否具有女性专属的自我空间成为以女性视角评价居住建筑空间品质的重要考量。

狭义上所讨论的居住建筑中的女性主义空间,是由人们生活、居住活动所形成的空间系统中以女性作为主角的部分。这类空间主要由女性活动占据,这包括女主人卧室、书房、化妆空间以及承担家务活动的厨房、卫生间、晾晒空间、熨烫空间、储物空间,还有承担家庭责任的儿童及其看护空间等。这些发生在家庭中的工作虽然日常、基础但是意义重大,这是每个家庭作为社会系统内独立社会群体的基本保障。

空间又是物质存在的一种形式,狭义上的空间由三维尺度衡量、限定,但当其满足人的基本生理需求后,对空间的讨论就上升到情感层面[14]。

广义上所讨论的居住建筑中的女性主义空间是由狭义女性空间延伸而出的、涉及情感体验、身体知觉、使用需求、日常感受等方面的一些空间或建筑细节。这包括模糊的空间边界、按需组织的空间逻辑、身体知觉与尺度、涉及空间情感与辨识的饰面、构件及其内部家具等。

从既有社会认知下的家庭责任分工来看,居住建筑的主要使用者毫无疑问是女性,所以从女性主义角度对居住建筑的评判就显得尤为重要。而除了狭义上的界定,基于使用需求、空间尺度、身体知觉、情感体验等方面的判断也同样适用于更广义的空间评价中。对路斯作品穆勒住宅的解读也从狭义边界扩展至广义。

3 穆勒住宅中的女性原理

20 世纪90 年代以前,公众对于路斯作品讨论的焦点多是在其空间经济层面“Raumplan——空间体积规划理论”和“装饰即是罪恶”的观点。但是20 世纪90 年代以来,一些著名的建筑史学家另辟蹊径,发掘出路斯住宅室内“视觉与心理的空间控制机制”“性别与空间”“隐私与公共性——建筑与大众媒体关系”等等一系列新颖的话题。如今,阿道夫·路斯的建筑思想与方法依然焕发活力并具有丰富的研究价值。

3.1 以使用需求为起点的空间组织逻辑

空间体积规划理论(Raumplan)作为路斯几个重要的设计理论之一,自20 世纪90 年代起开始被广泛解读。穆勒住宅也是路斯设计思想完整性呈现得最好的作品之一,目前对此住宅的既有研究虽较为成熟,但从女性主义建筑学角度对其进行系统性解读却非常匮乏。

3.1.1 身体知觉

“身体(Body)”作为维特鲁威一直关心的话题,其研究一直与建筑学密切相关,且处于西方建筑学话语研究范畴的核心之中。而这种形式也从最初的崇高美学界定扩展为建筑学中的体验知觉[15]。梅洛·庞蒂的知觉现象学对感知的强调上升到了本体论的高度,人对空间的体验是身体性的,且是以他自己为中心的[16]。

从主观角度看,空间由人类的观念、理念所形成。反观如今建筑学话语下的“身体”,我们日常设计多是基于抽象的空间操作,但是路斯由空间体积规划出发,Frampton 将其译作Plan of Volumes。之所以是Volume 而非Space,是因为路斯设计的不仅是抽象维度的空间,其亦有包裹身体的含义[17]。由此可见Volume 是一种自由的状态,是基于人体知觉的游走而产生的物化形态,同时又超越物质,与路斯作品本身所遵循的空间的身体逻辑高于建筑物逻辑的原则正好和洽。

3.1.2 空间尺度

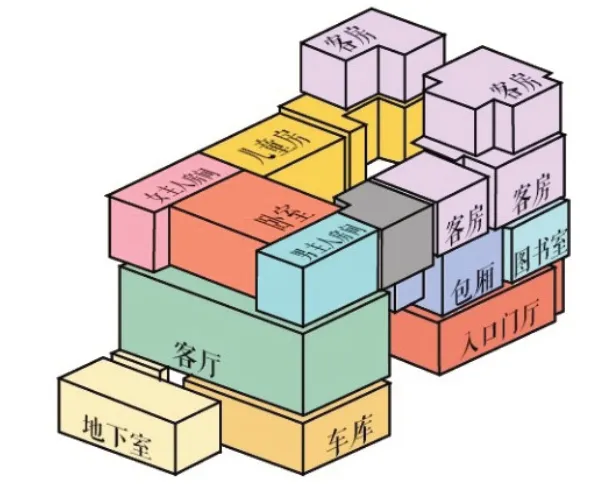

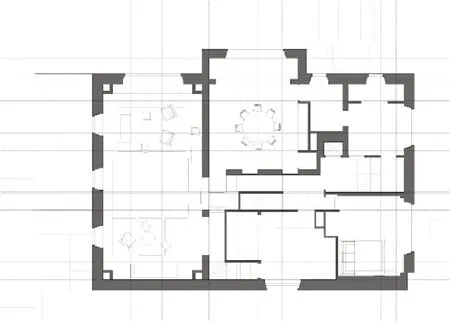

“空间体积规划理论”打破了既有的平面布局形式,是一种从三维空间着手的空间设计方法,这使其空间呈现出错层、渗透、连续、流动的空间特征。其设计中的每个叠错的三维空间尺度是根据空间需求确定的,采取其适宜的三维尺度,节约用料,并将每个确定的三维个体进行组合[18](图1、图2)。这一设计依据非常具备女性主义建筑学思维的特征。

图1 穆勒住宅空间及其功能组织示意图

图2 以楼梯作为单位尺度对生活层(2F)平面尺度衡量

这一设计原则把空间需求作为首要因素考虑,用屋顶将各个独特尺寸的空间加以整合统一,空间与空间之间的边界变得模糊,且彼此通过交通或墙体作为媒介,实现空间的连续与渗透,浑然一体。

3.1.3 空间属性

从空间的活动发生来看,住宅中的厨房、清扫间、储物间、儿童房、衣帽间等,其空间属性均应划分为女性空间。

此外,穆勒住宅中的剧场包厢也是一种标记为“女性”的空间,而图书室作为与之毗邻的“男性”空间,两个空间的对比和区别从内部家具就可见一斑:皮革沙发、桌子、壁炉和镜子。

图书室的空间在功能上隐约表达其公共性,但又弥漫神秘的个人倾向和情感色彩。这是一个定义为公共,但却无法通过公共流线到达的房间。“空间公共”和“流线局限”在这样一个特殊空间中混合对立,空间的暧昧与模糊在这里极致流露和表达(图3)。这里是一个从家庭生活的喧闹嘈杂中脱离出来的安静一隅。

图3 图书室位置示意及公私流线表达

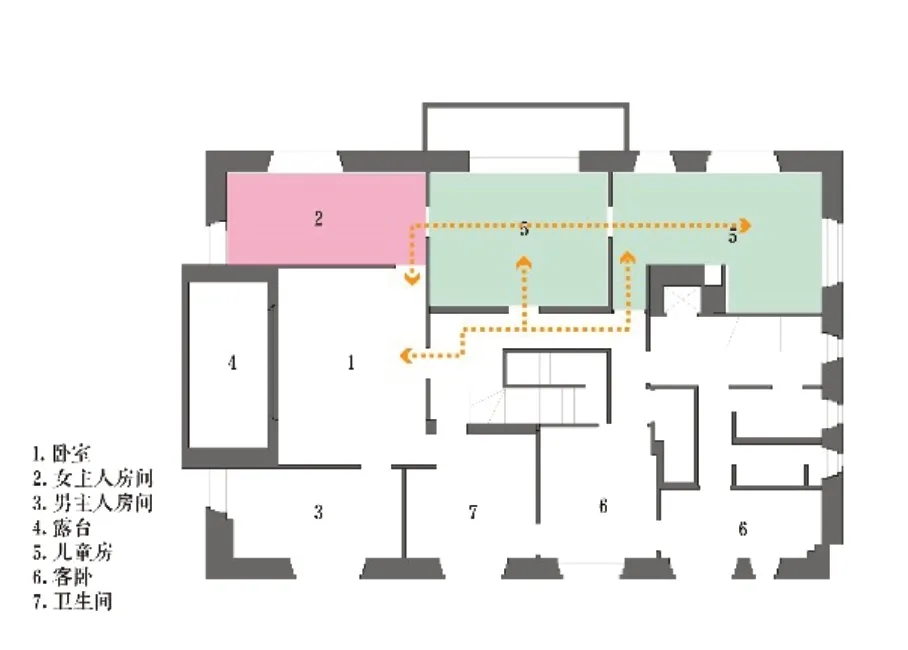

穆勒住宅中的女主人会客室——一个被译作“剧场包厢”的空间。这里不仅能鸟瞰整个家庭中的公共空间,而且也作为空间序列的终点。几处座椅的摆放,不仅限定了空间的开合,也由其对应的轴线看到空间的序列与组织。视线上,这里作为俯瞰整个家庭的绝妙位置,是女性家庭责任无可争议的最好流露。流线上,这个属于女性的空间,作为儿童房、男主人卧室、厨房和一系列家庭关照性用房的重要节点,给女主人生活带来边界的同时,也隐约看到女性家庭生活的忙碌和繁杂(图4)。

图4 女性“包厢”空间中家具塑造的空间轴线和空间内的女性流线

儿童房墙壁表面使用了蓝色、黄色漆面,以此强调空间的儿童属性,动线上也更有利于女性到达,这也是路斯作品中以使用者为导向的情感关怀证明(图5)。

图5 女主人房间与儿童房流线关系

3.2 以情感体验为原则的视线组织

阿道夫·路斯在其后期作品穆勒住宅中存在几种成熟的视线组织逻辑。其一是以墙体开洞作为组织媒介的方式,意图模糊空间彼此的边界感;其二是以开窗作为组织媒介的方式,以此表达空间的内外开合;其三是以室内墙面的镜子作为媒介,以此增加空间的视觉层次[19];其四是通过高差控制,来宣示空间监视、权力与归属[20]。

3.2.1 视线处理媒介一:门、窗、洞口——空间渗透

门和窗作为建筑构件具有相对独特的地位。它们因为可变性,一部分被赋予功能,一部分作为空间的组成部分。此外,玻璃具有透明和反射的本质特征,可以被用来操纵空间感知,作为空间转换过程中的意识提醒。它们在设计过程中被赋予不同的大小、比例和节奏,且能从其中感受到路斯本人受日本文化的影响。

洞口的设置不仅在室外露台出现,且在室内餐厅、主楼梯、客厅之间也扮演了重要的空间过渡转换的角色,搭配窗帘,进一步增加了空间的可能性与空间层次。而门的处理方式也从情感关怀的角度出发,手法较为多样:一些作为明显的出口,一些又作为木饰面的融合使人难以区别。

门窗洞口带来视线关系网络的复杂:从视线分析图解可见,阿道夫·路斯在前后两个住宅的设计过程中,对于可见于视线组织设计的考虑着实丰富细腻。在空间内部墙上开洞和楼梯高差变化之中能同时感受到的便是一种作为独立个体和作为社会个体的转换[21]。在住宅内设置等级较高的公共空间,与之相配一系列可观察其活动的洞口,是路斯住宅设计的一大亮点[22]。

3.2.2 视线处理媒介二:镜面——空间层叠

镜子在穆勒住宅中的特殊用法使得空间被这种奇妙的手法划分出更多层次。除了接待室、更衣室和浴室中草率使用的镜子外,空间中的镜子更多地被作为另一种空间视看媒介存在。镜子的形状、大小、位置、作用各不相同,餐厅中的镜子比例明显长于书房中的镜子。

空间中的镜子被动地反射着空间中的光线,同时也创造着个体对空间的感知,由观者意识触及观者体验。

3.2.3 视线处理媒介三:高差——空间权力

对于空间权力最好的案例解读是福柯的全景敞式建筑,对于福柯来说这不仅是权力的象征也同时佐证了权力空间的客观存在。

阿道夫·路斯作品中权力空间的探讨最初来源于Beatriz Colomina 的一篇题为《The Split Wall:Domestic Voyeurism》的文章,这也是最早对于路斯作品女性主义角度的解读。文章列举了一系列“空间窥视(A voyeuristic look)”[23],并指出了其作为内向性的视看特征。在中文语境里,“窥”可解释为“从小孔、缝隙或隐蔽处偷看”,它既包含视线穿过洞口这一媒介所到达的空间,也包括身体与空间互动时的动作。这种看与被看,身体与空间的互动,被极致体现在穆勒住宅中的Zimmer der Dame(女士房间)内。

克罗米娜特别指出上述这种模糊性空间,是除了主动与被动的观察之外的、一个带有性别的空间,且与很多建筑传统空间相关联。如伊斯兰教传统建筑中的Mashrabiya 窗、江南宅院中的小篮窗,都是入口附近隐蔽起来的,观察整个家庭的一个媒介,这个媒介也被称为“女性掌控的空间”[23]。

对于这个空间的设置,其原因众说纷纭。大众推崇的一种说法是:在“二战”以前,中产阶级家庭的女主人并不外出工作,女主人在家中这个控制性的休息室里,可以看见街上的人,看见丈夫出门、回家,看见子女在阳台和花园里玩耍。由此可见这个休息房间的空间等级,同时在视线控制上具有真正的空间权力(图6、图7)。

图6 穆勒住宅中Zimmer der Dame(女士包厢房间)平面视线分析图

图7 穆勒住宅中Zimmer der Dame(女士包厢房间)剖面视线分析图

3.3 以日常感受为考量的室内立面处理

3.3.1 饰面装饰:天花、墙面与地板

路斯坚决反对同时期维也纳分离派暧昧的装饰风格,并发表文章《装饰与罪恶》,将自己对于“装饰”的批判矛头直指分离派。他坚持认为古典主义中几何性装饰应该予以传承,而并非摒弃既有,创造一种新的风格。路斯所尊崇的“饰面原则”虽承继于森佩尔,但更多强调材料和空间[18],这在穆勒住宅室内立面中也多有体现。

穆勒住宅中的室内立面由未经装饰的白色墙体、温暖的木饰面和绿色大理石表面组成。大理石在墙壁和地板上的连续使用使得建筑空间内部像是一个折叠的表面。而温暖的木饰面对女性闺房和会客区的装饰,在关怀空间使用者情感的同时,被作为半隐藏楼梯和石材为主的客厅之间的调和。此外儿童房表面蓝色、黄色的漆面装饰也使得空间具有了情感关怀。

3.3.2 建筑构件:楼梯

主楼梯的底部与建筑的白色体量相连(图3),侧面看过去像是一个走向客厅的天花板,而台阶踏板又让人产生这是功能性家具的错觉,卫生间被隐藏在交错的大理石材料之下。主楼梯连接着前厅、客厅、餐厅,并由不同材料的表面铺饰来强调其与天花板、墙面等构件不同,其功能性与生活经验、需求吻合,促使空间连续整体。

穆勒住宅中有两套楼梯组织起来的交通系统,不仅解决各空间的竖向标高,也巧妙地组织了空间的动线与空间引导。一个是单跑楼梯,用以连接各个错层空间,解决竖向微小高差的“漫游式”的楼梯系统;一个是双跑楼梯,连接公共性较弱的一些空间,在此可见整个建筑系统内难得一见的明确分层。男主人、女主人、客人的动线被路斯仔细地布局在他的“空间平面规划(Raumplan)”中。精心的动线组织使得一些空间虽可见但不可达,空间内的暧昧模糊由此显现出来。

3.3.3 固定家具:椅子、橱、柜

路斯曾经说过:“一栋建筑物的家具同其墙体一样,不能移动,却可以被建筑师任意进行统治。”在路斯塑造的空间中,固定的家具被设计成为建筑的一部分,且承担了重要的作用。在穆勒住宅中固定的家具被总结为三类:椅子、橱、柜,且都和墙体结合起来[24]。这些家具或是被隐藏,或是作为空间的限定边界,围合成完整的室内界面,但都承载着构成空间设计完整性的重要角色。

家具和墙体结合得天衣无缝,所以二者的边界也变得模糊起来。举例来说,位于空间之间的一组矮墙,阻断了行为,但其高度又可作为一件家具,也是小空间在划分和限定上的一个构件。住宅中的座椅可总结为单线长条式、双线平行式、三边围合式,都暗示着不同空间内的不同轴线及其对应的指向,这种布置方式也加强了家具布置与空间的整体联系。

穆勒住宅中固定的家具按其生活经验区别,一部分被作为建筑的一部分来维持建筑的整体性,一部分被作为生活空间中的装饰存在其中,它们被精心设计然后静止着,完成空间与生活赋予的使命。

结语

穆勒住宅是20 世纪30 年代的作品,是路斯建筑设计思想成熟的集合体。女性主义的浪潮几次席卷欧洲,很难分辨大环境是否对路斯的建筑设计思想、观念产生影响,但路斯的穆勒住宅作为一个居住建筑的经典案例,其设计本身对于身体知觉、情感体验、日常感受、女性关怀等方面的回应、考虑都与女性主义建筑学研究内容正好合洽。多年来各方学者对路斯本人及其作品从女性主义建筑学角度出发的解读也存在缺失,这不仅填补了其领域研究的空白,女性主义建筑学研究也将作为建筑学话语下重读经典案例的新途径。

图片来源:

文中所有图片均为作者自绘