减氮和秸秆还田对旱地土壤微生物和硝化潜势的影响

2022-08-16郑利芳党廷辉

刘 晶,郑利芳,王 颖,,党廷辉,

(1.西北农林科技大学资源环境学院,陕西 杨凌 712100;2.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西 杨凌 712100)

氮肥在促进我国粮食作物增产和农业持续发展过程中起到重要作用。由于氮肥在土壤中形态不稳定,易损失,因此加强农田土壤氮素管理具有重要意义。众多学者研究结果表明,施氮增加土壤硝化潜势,且随施氮量的增加而增加。硝化作用增强,氮肥易被硝化成硝态氮,使作物可利用的有效氮素降低,造成氮肥无效输入、损失严重及环境污染等一系列问题。减肥增效是我国农业粮食生产持续发展的目标。科研人员进行大量研究以求优化氮肥投入,保证作物增产的同时减少硝态氮损失,促进农业健康发展。赵士诚等研究表明,当地传统施肥下减量施氮30%后,提高了夏玉米产量,减少田间氮素损失。秸秆还田是实现节肥增效、绿色发展的重要措施。吴传发等分别在北方潮土和南方红壤2种典型旱作农田上进行研究后表明,秸秆还田配施减量氮肥能减缓土壤硝化潜势,提高土壤肥力,增加作物产量。因此,优化氮肥管理措施以更好地减少氮肥投入,并利用秸秆资源对促进旱地玉米产业发展具有重要意义。

氨氧化微生物驱动的氨氧化过程是硝化作用的限速步骤,在农田氮素调控中发挥着关键作用。合理施肥和秸秆还田不仅可以提高土壤质量,而且显著影响土壤氨氧化细菌(AOB)和氨氧化古菌(AOA)的数量和活性。郭俊杰等在白土型水稻土上采用田间试验研究发现,施肥通过影响AOB丰度,提高土壤硝化潜势,因此在调控氮素硝化进程时,需重点研究AOB群落结构;而Ella等研究表明,秸秆配施氮肥显著增加AOA的丰度,对AOB影响不显著,认为AOA主导试验土壤的氨氧化过程。因此,土壤氨氧化微生物对施氮和秸秆还田调控氮素转化的响应存在差异,有必要开展进一步深入研究。

黄土旱塬春玉米连作区属于雨养农业区域,该地区农田长期存在过量施氮或不平衡施氮等问题,造成土壤中硝态氮残留量过高。减量减氮、秸秆还田是当地阻控硝态氮淋溶的重要措施,但其影响土壤氮素转化的微生物学机制等相关研究较少,有待于进一步研究。因此,本研究在长武地区布设3年的田间试验,通过探究黄土高原旱地春玉米连作系统中减氮和秸秆还田对春玉米产量、硝态氮残留量及微生物学特性等指标的影响,以期为本区玉米种植区氮肥管理和农业可持续发展提供理论与技术依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

田间试验于2017年4月至2019年9月在陕西长武试验站(35°12′N,107°40′E)进行,海拔1 200 m,属半干旱湿润性季风气候,年日照时间2 230 h,年均气温9.2 ℃,年均降水量560 mm,且集中在7-9月。供试土壤为黏壤质黑垆土,试验初耕层土壤的有机碳含量6.5 g/kg,全氮含量0.8 g/kg,速效磷含量5.0 mg/kg,速效钾129.3 mg/kg,pH 8.4。供试作物为春玉米“先玉335”,种植制度为每年一熟,连作种植。

1.2 试验设计

采用随机区组设计,共5个处理,分别为:(1)CK,不施肥(对照);(2)N250,传统施氮,施氮量为250 kg/hm;(3)N250+S,传统施氮配合秸秆还田,施氮量为250 kg/hm;(4)N200,传统施氮量的80%,即减氮20%,施氮量为200 kg/hm;(5)N200+S,减氮20%配合秸秆还田,施氮量为200 kg/hm),所有处理3次重复。秸秆还田量约为15 000 kg/hm,供试秸秆为当地上季玉米收获后所得原小区的全部玉米秸秆,将全部玉米秸秆切割为30 cm的小段,在田间小区内开6条沟,沟宽40 cm,沟间距40 cm,均匀地将秸秆埋入对应小区30 cm土层,覆土时,将相应位置挖出的全部土壤原位回填。所有处理均施用等量的磷钾肥(PO120 kg/hm和KO 38 kg/hm),肥料采用撒施方式,根据当地的习惯施肥方式,作基肥播前一次性施入,不追肥,氮肥为尿素(含N 46.4%),磷肥为过磷酸钙(含PO16%),钾肥为硫酸钾(含KO 51%)。在2017—2019年的原位试验中,玉米于每年的4月下旬播种,9月下旬收获。小区面积为46.75 m(8.5 m×5.5 m),采用半地膜种植模式,膜宽80 cm,行距60 cm,株距30 cm。

1.3 土壤样品采集

试验第3年(2019年)在样方内采用5点取样法于玉米吐丝期用土钻在0-20 cm土层采集土样,另于玉米收获后采用同样方法分层采集0-300 cm的土样(0-100,100-300 cm土层分别按间隔10 cm和20 cm等层多点混合取样)。2个时期的土壤样品均按层次混合后放入塑封袋,用冰盒运输于实验室冷冻保藏(-20 ℃)。玉米吐丝期土壤样品过2 mm筛,挑去筛下土壤中可见的杂质、石块以及根系,然后将其分成2部分:一部分鲜土样测定硝态氮、铵态氮、土壤硝化潜势、微生物量碳和氮,余下一部分自然风干后测定土壤全氮;另一部分冰箱保存(-80 ℃),用于土壤总DNA提取及后续分析。玉米收获后采集的土壤样品过2 mm筛,挑去筛下土壤中可见的杂质、石块以及根系,用于测定硝态氮残留量。

1.4 测定项目与方法

1.4.1 玉米产量测定 在每年玉米收获期,各小区随机选择16 m的样方取样,称量全部玉米穗鲜重,再从中选取20个代表性玉米穗,带回实验室,脱粒后风干,称取籽粒重并折算其产量。

1.4.2 土壤样品测定 全氮采用凯氏定氮法测定,硝(铵)态氮的测定是将鲜土样混匀后过2 mm筛,称取5.0 g样品,用1 mol/L KCL浸提,然后采用流动分析仪测定。硝化潜势采用氯酸盐抑制法(水土比4∶1)。土壤微生物量碳和氮(SMBC、SMBN)的测定是氯仿熏蒸—KSO浸提法(水土比4∶1)。

1.5 氨氧化微生物(AOA、AOB)功能基因数量的测定

1.5.1 DNA提取 土壤总DNA的提取使用Fast DNA Spin Kit For Soil试剂盒,参照说明进行提取,用1%的琼脂糖凝胶电泳检测提取DNA纯度和完整性,用核酸定量仪测定提取DNA浓度和纯度。

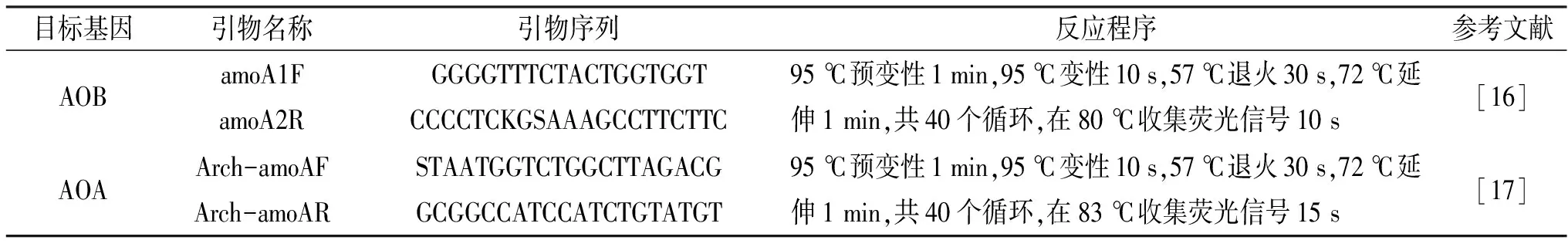

1.5.2 标准品制备及荧光定量PCR 将提取的混合DNA作为模板对目标基因进行PCR,经过琼脂糖凝胶纯化后,测定PCR产物浓度,根据公式计算目标基因的拷贝数,然后逐渐稀释,制备成拷贝数的10~10倍的标准品。AOA和AOB的amoA基因拷贝数采用SYBR Green I染料法进行实时定量PCR。提取的DNA原液稀释5倍(约5 ng/μL)后,作为定量PCR的模板DNA。PCR反应体系为25 μL:其中12.5 μL SYBR© Premix Ex TaqTM(Takara),正反向引物各0.17 μL,DNA模板2 μL,然后用ddHO补足至25 μL。阴性对照用ddHO代替DNA模板。实时定量PCR所用引物序列及反应程序等见表1。将待测样品和标准品在定量PCR仪上同时进行PCR循环,依据一系列标准品的值会自动得出标准曲线,然后根据样品的值和标准曲线求得基因拷贝数。

表1 实时定量PCR所用引物及反应程序

1.6 数据处理与统计分析

采用SPSS 26.0软件进行方差分析和相关性分析,LSD法进行多重比较(=0.05);采用Origin 2021软件进行绘图。

2 结果与分析

2.1 减氮和秸秆还田对玉米产量及土壤硝态氮残留量的影响

减氮、秸秆还田可以增加玉米籽粒产量,并减少土壤硝态氮残留量。从表2可以看出,2017-2019年各处理玉米平均籽粒产量分别为13.1 t/hm(N250),13.9 t/hm(N200),14.3 t/hm(N250+S)和14.9 t/hm(N200+S)。对玉米籽粒产量的方差分析表明,N200处理没有降低玉米籽粒产量,N200较N250处理玉米籽粒产量提高5.9%。秸秆还田显著提高玉米籽粒产量(<0.05),N200+S较N200处理玉米籽粒产量提高7.4%,N250+S较N250处理玉米籽粒产量提高9.1%。可见,在黄土高原旱地春玉米连作区减氮20%不会降低春玉米籽粒产量,秸秆还田配施减量氮肥获得3年平均最高产量。

表2 不同处理下玉米籽粒产量 单位:t/hm2

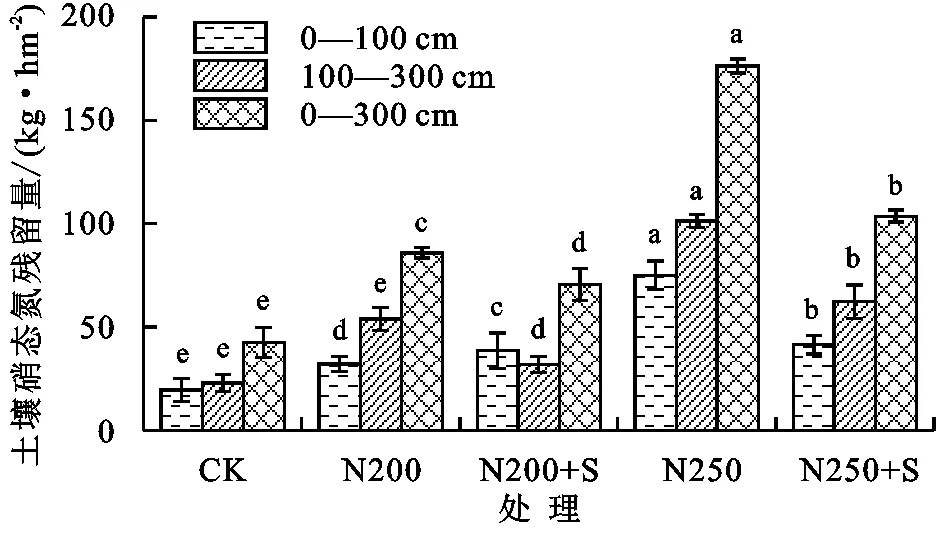

从第3年玉米收获后土壤硝态氮测定结果(图1)来看,施氮显著增加0—300 cm土层硝态氮残留量,增加幅度为65.91%~315.48%,100—300 cm土层,土壤硝态氮残留量对施氮处理的响应与0—300 cm土层规律一致,与CK相比,N200+S、N200、N250+S和N250处理土壤硝态氮残留量平均增幅分别为39.16%,134.93%,171.62%,342.36%。减氮和秸秆还田处理(N200、N250+S、N200+S)均能降低土壤硝态氮残留量(<0.05),且减少硝态氮向下移动。N200较N250处理硝态氮残留量在0—300 cm土层和100—300 cm土层分别减少51.3%和46.9%;N200+S较N200处理硝态氮残留量在0—300 cm土层和100—300 cm土层分别减少18.0%和40.8%,N250+S较N250处理硝态氮残留量在0—300 cm土层和100—300 cm土层分别减少41.2%和38.6%。可见,减氮、秸秆还田可以降低土壤硝态氮残留量,且阻控硝态氮向下淋溶。

注:同一土层不同字母表示处理间差异显著(p<0.05)。下同。

2.2 减氮和秸秆还田对土壤硝化潜势的影响

2.3 减氮和秸秆还田对土壤微生物量碳、氮(SMBC、SMBN)的影响

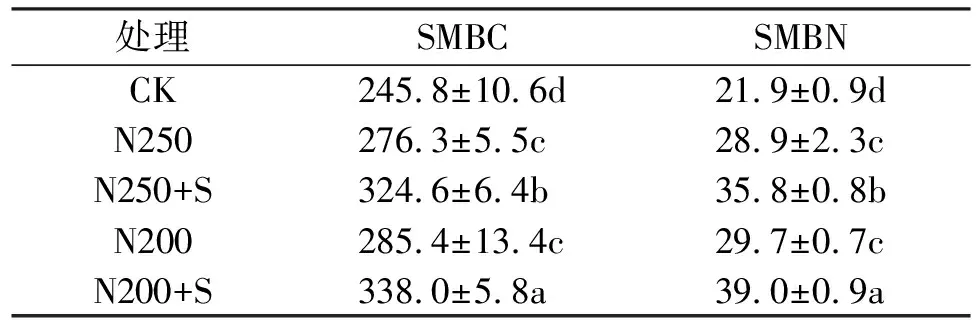

从第3年玉米吐丝期0—20 cm土壤测定结果(表3)可以看出,SMBC和SMBN的变化趋势为N200+S>N250+S>N200>N250>CK。施氮处理的SMBC、SMBN含量显著高于对照处理(<0.05),SMBC、SMBN含量分别比对照提高12.4%~37.5%和32.0%~78.1%,减氮提高SMBC、SMBN含量,但未达到统计学上的差异。而秸秆还田对SMBC、SMBN影响显著,N250+S较N250处理SMBC、SMBN分别显著提高17.5%和24.0%,N200+S较N200处理SMBC、SMBN分别显著提高18.4%和31.3%。表明秸秆还田显著提高土壤微生物碳(SMBC)和微生物氮(SMBN)含量。

表3 不同处理下土壤微生物量碳、氮含量 单位:mg/kg

2.4 减氮和秸秆还田对土壤氨氧化微生物(AOA、AOB)的影响

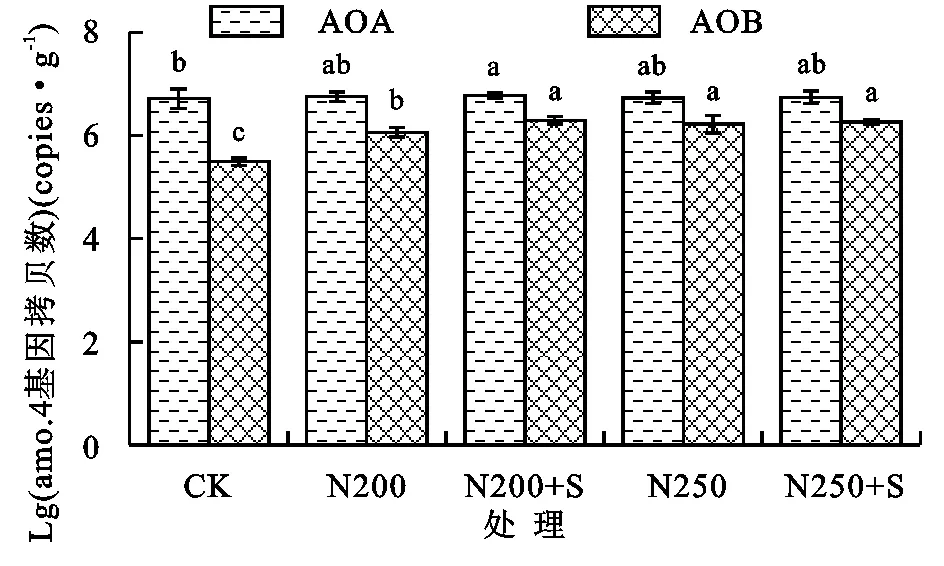

从第3年玉米吐丝期0—20 cm土壤测定结果(图2)可知,各处理AOA数量明显高于AOB。不同处理中AOA和AOB的amoA基因拷贝数log值分别为6.70~6.77,5.49~6.29 copies/g。方差分析结果显示,AOA数量在各处理间无显著差异,施氮显著增加AOB数量(<0.05),增幅大小依次为N200+S>N250+S>N250>N200。与CK相比,施氮处理的氨氧化细菌数量显著增加10.3%~14.5%。减氮对AOB数量的变化不明显,秸秆还田增加AOB数量,N250+S较N250处理土壤AOB数量增加0.6%,N200+S较N200处理土壤AOB数量增加3.9%。综合来看,施氮和秸秆还田对AOB影响较大,而AOA则没有明显的响应。

图2 不同处理对土壤氨氧化微生物的amoA基因拷贝数的影响

2.5 土壤氨氧化微生物与土壤性质的相关性分析

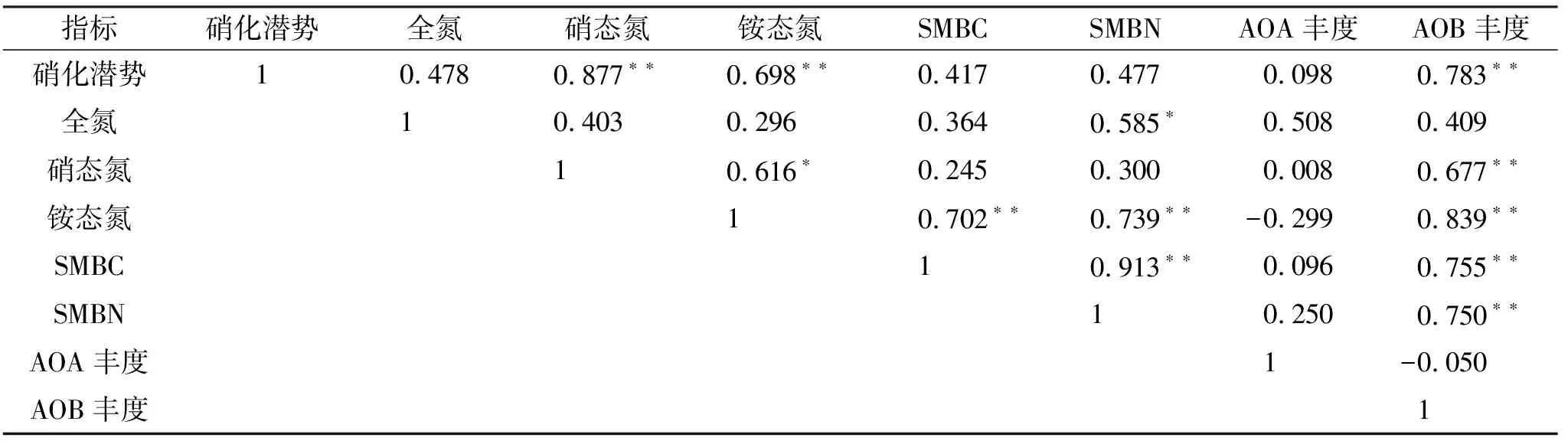

将氨氧化微生物与土壤性质进行相关性分析(表4)表明,氨氧化细菌(AOB)的amoA基因丰度受到旱地春玉米土壤的硝态氮(=0.677)、铵态氮(=0.839)、SMBC(=0.755)、SMBN(=0.750)和硝化潜势(=0.783)的共同影响(<0.01),其中硝态氮、铵态氮、AOB基因丰度对土壤硝化潜势有较强影响,具体表现为硝化潜势与硝态氮、铵态氮、AOB基因丰度均呈极显著正相关,相关系数分别达到0.877,0.698,0.775,0.750和0.783(<0.01)。SMBN与全氮呈显著正相关,与SMBC、铵态氮呈极显著正相关,相关系数分别为0.913,0.739(<0.01),硝态氮与铵态氮呈极显著正相关,而氨氧化古菌(AOA)amoA基因丰度和影响因子没有明显的相关性。

表4 氨氧化微生物与土壤性质的Pearson相关系数

3 讨 论

减肥增效是我国农业粮食生产持续发展的目标。本研究相关性分析表明,土壤硝化潜势受到硝态氮、铵态氮的共同影响,与硝(铵)态氮均呈极显著正相关关系,说明施氮一方面提高土壤氮素水平,另一方面也易引起硝态氮向深层土壤淋溶累积,导致氮素损失风险加大,易造成环境污染。氮肥用量对作物产量及环境影响的研究表明,在过量施氮地区,常规施肥下适量减少氮肥用量不会降低作物产量,张建军等通过3年田间定位试验研究表明,秸秆还田配施减量20%~40%氮肥能提升玉米产量,并改善产量性状;李锦等进行4年田间定位试验(小麦—玉米轮作系统)研究发现,在秸秆还田条件下较常规施肥(玉米施氮量188 kg/hm,小麦施氮量150 kg/hm)减氮15%,土壤质量逐步提高,土壤NO—N积累量明显降低,且作物籽粒增产7.2%。本研究3年试验结果表明,在传统施肥的基础下,适量减少氮肥提高春玉米产量,显著降低土壤硝态氮残留量。进一步证实众多学者针对黄土高原旱作农业区的研究结论,即传统施肥下适量减少施氮量能阻控硝态氮淋溶,且不会对玉米产量产生消极影响。传统施肥模式较减氮模式作物产量下降,可能是因为氮肥超量施用导致玉米过量吸收氮肥,植株叶片生长旺盛,株间通风透光能力降低,光能利用率下降;另外也导致玉米呼吸作用旺盛,提高对光合产物的消耗,使得消耗大于合成,导致减产。其次有研究发现,过量施氮会抑制作物对磷素养分的吸收,降低产量收益。

在黄土旱塬区,传统施氮模式下造成硝态氮在土壤剖面中大量累积,不利于环境和经济效益的提升。土壤残留氮是不容忽视的氮素资源,因此,在氮素管理中要将其考虑在内,控制氮肥用量。本研究中,秸秆还田配施减量氮肥起到减肥增效的作用,这主要是因为玉米秸秆施入土壤后经过微生物的分解转化,生成大量的有机碳源和氮源,不仅可以替代氮肥发挥作用,减少氮肥投入,降低氮肥超量施用带来的潜在风险,还可进一步给土壤微生物提供充足的养分,有利于配肥土壤,提高玉米产量。添加玉米秸秆可以刺激土壤微生物活动,促进其对硝态氮的生物固持过程,减缓土壤硝化潜势,降低土壤硝态氮残留量。此外,本研究中,将玉米秸秆均匀埋入30 cm土层,在翻埋秸秆过程中疏松土壤,改良土壤结构,增加好气微生物的活性,综合改善土壤质量。

土壤微生物在土壤碳、氮转化中起到重要作用,是秸秆的主要分解者。土壤微生物量碳、氮(SMBC、SMBN)虽然在土壤中绝对数量不多,但对外界环境变化响应强烈,是评价土壤质量变化的活指标。本研究中,秸秆还田显著增加SMBC、SMBN含量,这与众多学者研究结果一致,王芳等在渭北旱塬耕地上进行田间试验表明,不同有机物料与化肥配施均增加SMBC、SMBN含量,其中秸秆堆肥处理效果为最优;马想等在南方红壤旱地试验田上探究土壤微生物对玉米秸秆配施氮肥的响应表明,添加玉米秸秆的3个处理,SMBC含量约为其他处理的10倍,SMBN含量约为其他处理的8倍。这主要是因为,玉米秸秆在微生物的作用下被分解转化为有机物质,补充土壤中的碳源和氮源,改善土壤理化性质,促进微生物对土壤活性碳氮的固定作用,从而显著增加SMBC、SMBN含量。相关性分析表明,土壤硝化潜势与SMBC、SMBN并未达到显著相关关系,这表明该地春玉米土壤硝化潜势变化趋势与SMBC、SMBN变化趋势并不一致。这与前人研究结果不同,说明不同地区土壤类型、水肥条件、气候差异等也影响土壤硝化潜势。

旱地黑垆土呈弱碱性,施入土壤中的氮肥易被转化为硝态氮,导致氮素淋溶损失的风险大大增加。氨氧化微生物驱动的氨氧化过程是硝化作用的限速步骤,在农田氮素循环调控中发挥着关键作用,因此,土壤硝化潜势的变化可能与氨氧化微生物密切相关。氨氧化微生物的数量和活性与土壤肥力和土壤理化性质密切相关,施氮量多少和有机物料还田均对土壤产生不同的影响,进而影响氨氧化微生物的数量。本研究中,虽然土壤AOA的amoA基因拷贝数量大于AOB,但土壤AOB对施氮和秸秆还田的响应强于AOA,传统施肥下减氮20%、秸秆还田显著增加土壤AOB数量,对AOA数量影响较小,这与郭俊杰等研究结果一致。虽然AOA和AOB都在氮循环过程中发挥着重要作用,但本研究中只有AOB能迅速对氮肥和玉米秸秆施用造成的土壤环境变化做出响应,这表明AOB可能主导本试验土壤的硝化过程。相关性分析也表明,土壤硝化潜势与AOA丰度无明显相关关系,但与AOB丰度呈极显著正相关。因此,在调控土壤硝化潜势时可以重点关注AOB丰度。但多种影响因子的调控造成了硝化潜势的差异,要想确定主导土壤硝化作用的微生物群落还需要进一步研究。

4 结 论

(1)与传统施氮模式(N250)相比,减量减氮20%(N200)和秸秆还田(N250+S、N200+S)处理可以提高春玉米产量,减缓土壤硝化潜势,阻控硝态氮向深层土壤淋溶。

(2)秸秆还田显著提高土壤微生物量碳氮含量,增加微生物对土壤活性碳氮的固定作用。

(3)各处理土壤氨氧化古菌(AOA)数量高于氨氧化细菌(AOB),但AOB对施氮和秸秆还田的响应强于AOA。

(4)氨氧化细菌(AOB)丰度与硝态氮、铵态氮、土壤微生物量碳氮(SMBC、SMBN)和硝化潜势均呈极显著正相关,而氨氧化古菌(AOA)丰度和影响因子没有明显的相关性。