清初《合州志》抄本考论

2022-08-12彭兴隆曹金发

彭兴隆, 曹金发

(淮北师范大学 历史文化旅游学院, 安徽 淮北 235000)

合川位于重庆西北部,民国之前名曰合州。合川地区曾多次编写地方志,为今日了解川渝历史留下了珍贵资料。1995年《合川县志》统计,合川地区“从南宋嘉定六年,郡守任逢修《垫江志》,至1985年止,曾先后13次编修过地方志,其中9次成书”[1]674。除了藏于日本国立公文书馆的明万历《合州志》孤本,现存最早的清代《合州志》为藏于国家图书馆的清初抄本。此抄本并未刊行,今存30页手稿,不分卷,不著作者,亦无题跋、年代等信息。由于其并未成书,因此不见流传,现存清代各种《合州志》的序跋中均未提及该抄本,似对其存在并不知情,其对后续《合州志》的修纂也未产生重要影响。近代以来收录该抄本的目录亦不多,较早提到该抄本的目录是1941年万斯年编《国立北平图书馆西南各省方志目录》:“《合州志》不分卷,不著纂修名氏,旧钞清初本,存一册。”[3]1958年朱士嘉编《中国地方志综录》也有收录:“北京:旧钞清初本,不分卷,不著编纂人。”[4]2681985年何金文在《四川方志考》中也提到了这部抄本志书,并对其成书年代做了初步分析:“迨及明末,方有人再举修志事,迄今见北京图书馆收藏一部清抄本(内阁大库书),不分卷,亦不著纂修人,纪事至明崇祯末年(1644),其中‘孝义门’记有本县诸生董克治被张献忠领导的农民义军燻死于山洞中事,乃在崇祯十七年夏。”[5]2671996年金恩辉、胡述兆主编《中国地方志总目提要》中的四川部分仍由何金文主编,基本延续了其在《四川方志考》中的说法[6]。1986年合川县(现重庆市合川区)史志办唐唯目发表《刍议清初〈合州志〉稿本》一文,对《合州志》抄本进行了专门阐述。经考察,唐氏将其成书年代、作者定为康熙十一年(1672)知州孙国衡修[2]。目前看来,这一结论值得商榷。近年高宏《清代〈合州志〉编纂述论》也提到了清初《合州志》抄本,对其作者、内容、体例进行了简要介绍,并沿用唐唯目的观点,认为该志为康熙十一年孙国衡所作[7]。高宏着眼于从整体上论述清代《合州志》,并未针对清初《合州志》抄本进行深入考察。故笔者不揣浅陋,试图在前人的基础上对清初《合州志》抄本的成书时间及其他问题加以考辨,以期加深对这一未刊行的《合州志》抄本的认识。

一、清初《合州志》抄本的成书背景

唐唯目认为,清初《合州志》抄本乃合州知州孙国衡编于康熙十一年,主要依据该抄本内“寺观·嘉福寺条”所记“大清顺治十八年重建”及“列女·陈氏”条所记“陈氏,合州庠生董昌徵妻。甲申年,昌徵死于贼,遗孤二喜甫岁,陈携之避乱黔中……历兵荒离乱凡二十年,抚子成立,节操凛然”两条材料。唐氏认为“该志稿撰成的时间应在康熙三年以后,但又不超过康熙十二年。因全部志稿中找不出康熙十二年以后的任何记载”,故其将该抄本成书时间划在康熙三年(1664)至康熙十二年(1673)。又依据“康熙十一年,朝廷下诏敕各省普修通志”,确定其成书于康熙十一年。成书时间确定之后,其主修者自然是康熙十一年主政合州的知州孙国衡[2]。不过,唐唯目关于该抄本成书时间的判断值得商榷。唐氏之所以得出这一结论,前提是其默认《合州志》抄本是编修康熙《四川总志》的原材料,进而将该抄本的成书时间与康熙《四川总志》的成书时间绑定,而康熙《四川总志》修纂期间是否曾大规模敦促下级政府编纂地方志是值得讨论的。

康熙十一年七月,朝廷下诏诸省修志,如川省总督蔡毓荣在序中所说:“皇上御宇十有一载,武烈既昭,文德四洽,爰俞阁臣请,肇修一统志。”[8]卷首在此背景下,全国各省州县纷纷开始修纂地方志。然而四川省志却并不是接到圣旨后才开始修的,而是提前就已经修好:“诏下,督抚诸臣修各省通志以进。而蜀志适于是时告成,故达于御也于诸省最先。”[8]卷首刘如汉提示前任四川巡抚张德地即已经开始修《四川总志》,只是创修未竟,由后任巡抚罗森告成:“先是,前大中丞张公创修未竟,今大中丞罗公主裁,佐以大方伯金公及臬宪诸公,以迄有全书。而告竣之期,适輶使博采旁搜之日,乃先进天府而尘乙览,猗与盛哉。”[8]卷首实际上,张德地修志的完成度比刘如汉所说的还要高一些,张德地在序中说:“于是集群儒,谘耆旧,序紊订伪,循例补新,历期月余而编成……今规模初定,草创书成,咸诸司治事之力……时康熙庚戌(1670)仲秋之吉。”[8]卷首可见,其在康熙九年即已草创书成。

然而,在《四川总志》草创过程中,川省政府似乎并未大规模要求下级政府修志上呈。张德地序中提到过向下级征收材料:“甲辰(康熙三年)抵成都,葺城署于荒烟丛草之中……稍有起色,惟是方册无传,因革靡质。思得先代省乘考蜀事废兴之迹,而敝本所留,才什一耳。因是大肆网罗,辨漫漶于颠墙之下,求残墨于鼠啮之余,获者什五。又复下征檄,广旁搜,进郡县而捃摭之,获者什七。”[8]卷首细审其意,似并非要求下级修纂本地地方志,而是搜集明代《四川总志》之残本得到了百分之七十。布政使金俊似乎也表明了这一点:“乃焚劫之余,旧编散轶,十亡八九,文之兴废,岂不在人欤?惟时有志者相与怀古慨今,勤思政教,惧事迹久而湮,后之人欲问兴革而无从也。故谋诸监司,告诸守令,各捐资搜购,纂辑而增修之。顾草创之始就也,讨论之未周也,缺者待补,而讹者当正也,于是当事者复取而加详焉,庶几全蜀之图籍灿然复观。”[8]卷首既言“捐资搜购”和“增修”,其意也似让各级官员捐资搜购旧朝志书,在其基础上缺者补之、讹者正之。总督蔡毓荣说得更明白:“蜀志修于明杨慎诸人后,凡再修,兵烬之后仅有存者,类多阙文。前抚臣德地修饰之,今抚臣森润色之,而藩臬诸臣皆有讨论之助。”[8]卷首可见,二抚臣均是在明志基础上进行删改修饰,并非自下而上原创编成。《四川总志》草创完成后,张德地即已离职,后到任的罗森也只是在张德地所修基础上加以编订润色,并未大规模要求郡县上呈修志材料。罗森说:“臣奉命抚绥,力微任钜,方当寝食不遑,又岂编摩是急。间求往迹、异识、风土,而布政使臣金俊以为全蜀总志修葺未完,应臣增订,臣取而观之,乃知故明旧乘久遭散佚,经前抚臣张德地用征儒彦,纂辑方舆,旋以去官,罔能卒业。臣考其旧交,重加删纂,类分三十六种,书成二十八册。”[8]卷首可见其主要工作是将稿本加以删纂及完善分类,似并未大规模加入新的材料。

因此,康熙《四川总志》总体上是以明代旧志为基础编纂而成的,并未发现有大规模要求下级地方政府修志的信息,从今所知的康熙九年前后的四川地方志极少这一现象也可作为佐证。即使成书于康熙十一年的《蓬溪县志》也并不是应上级要求而修的,其作者潘之彪在序中说:

壬子(康熙十一年)春,吾乡蒋绥庵先生给假来峨,枉道视余,出其簏中所携《蜀广志》授余。读之,始得见杨公炯所作孔子庙堂文,及司马池令小溪故事。并余向所手录,汇集成编……余曰:“唯唯否否。夫蜀当灰劫之余,一切修废举坠可徐徐之生聚之后。而独此一线之文献,不可不自我而传,不自我而传是自我而不传也。况蓬虽弹丸,而赤城龙多……我官此一方,顾安忍使山川灵异与荒烟野蔓同其湮没?矧今即凋敝余生,而堵鸿渐集。人文蔚起。安知数十百年后,不更盛如当日?而使散佚者不传,考古者无据。谁之无咎乎?”[9]卷首

潘之彪在序中丝毫未提及上级要求修志的情况,可见《蓬溪县志》并非应上级命令而修,而是出于偶然因素在友人处得到有关蓬溪的资料,遂抄录下来,汇集成编的。因此,在《四川总志》修纂期间,合州是否修纂过一部地方志作为其修志材料是没有证据支持的,也就不能将《合州志》抄本的纂修时间与其绑定在一起。

二、清初《合州志》抄本与康熙《四川总志》的关系

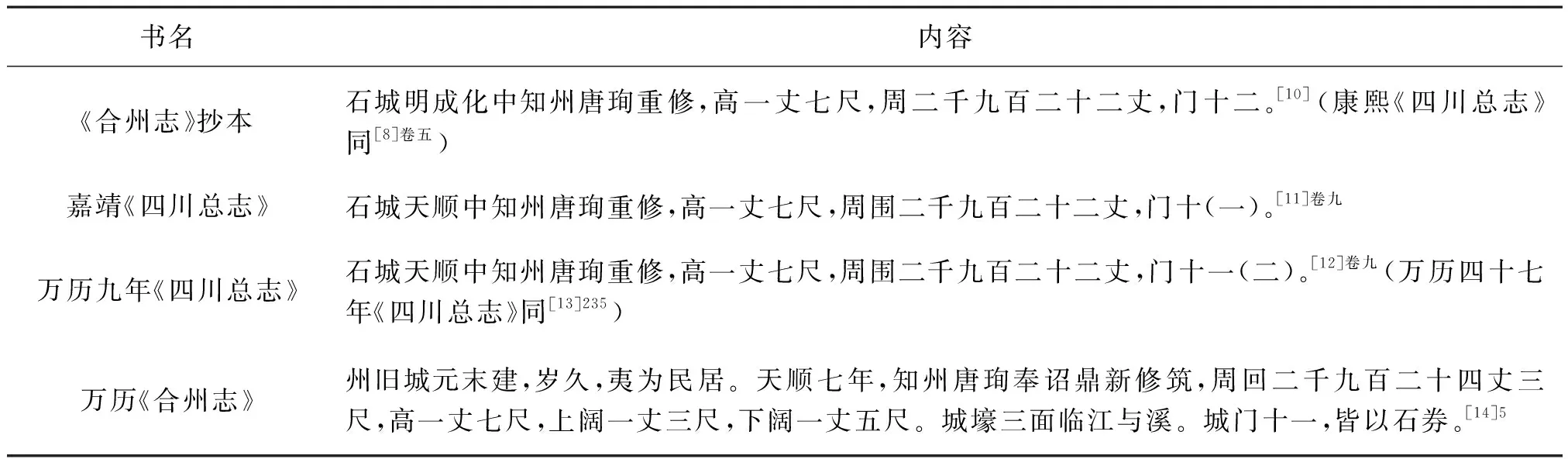

尽管不能将《合州志》抄本的成书时间与康熙《四川总志》简单挂钩,但从内容看,二者确实存在密切联系,前者的几乎全部内容与后者合州部分相关内容高度重合。如“城池”一目,《合州志》抄本与康熙《四川总志》及明嘉靖、万历本《四川总志》关于合州城池的记载一脉相承,略有不同的是时间上的差异,而与万历《合州志》非同一系统。明《四川总志》和《合州志》均认为合州城池重修于天顺年间,而康熙《四川总志》及《合州志》抄本错认为其重修于成化年间,可见两志确有密切联系(详见表1)。

表1 “城池”内容对比

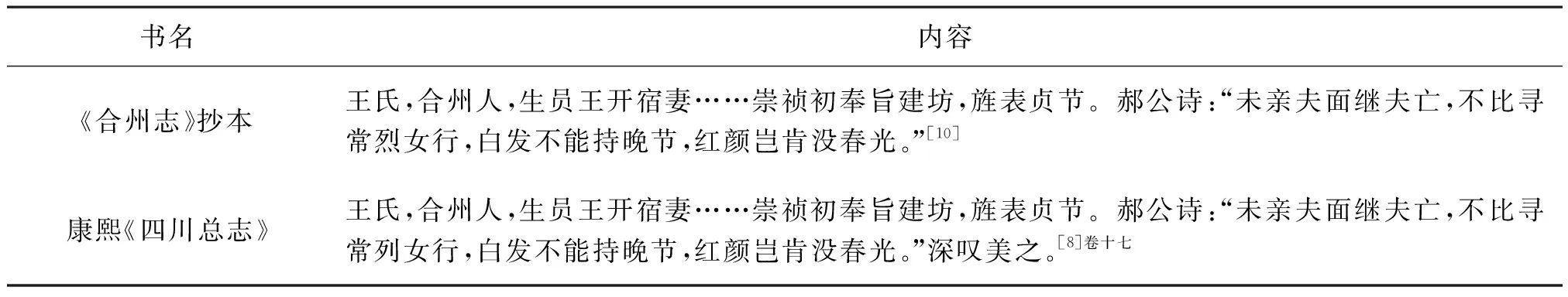

二者很可能出自同源,或是直接的继承关系。从总体内容看,康熙《四川总志》继承自《合州志》抄本的可能性很小,只可能是出自同源,是并行的两个分支,或《合州志》抄本继承自康熙《四川总志》。因为二者虽然在内容上高度相似,但其中也有一些细小的区别,而这些区别呈现出的总体特征,即《合州志》抄本相较于康熙《四川总志》有脱漏和错讹。例如“铜梁山”条,《合州志》抄本脱漏“方岩”二字;“斜崖山”一条脱漏“如拖修帛”四字;“嘉陵江”一条,脱漏“一在定远县,发源秦川嘉陵谷,经剑门,过阆州,至县与涪江合流东注”诸字[8]卷十二,[10]。又如艺文部分,康熙《四川总志·艺文》中收录与合州有关的文章11篇,《合州志》抄本只收录其中4篇,对比重复的4篇文章,发现其中也有部分文字差异。如《龙多山记》,《四川总志》作“樵起来而游,泊车而休”,《合州志》抄本作“樵起而游,泊车而休”[8,10],脱漏一“来”字。再如《邹智跋〈钓鱼城志〉后》,《四川总志》作“王坚、张珏”,而《合州志》抄本却错写为“张坚、王珏”[8,10]。又如“列女·王氏”条(详见表2),王氏被表彰事迹在崇祯初年,但在崇祯时期四川并未新修《四川总志》,而万历《合州志》和嘉靖、万历《四川总志》,以及万历三十四年(1606)《重庆府志》对此事均无相关记载。因此,这条材料肯定另有来源,但此处《四川总志》却反倒比《合州志》抄本多出一句“深叹美之”,很明显说明前者更接近原文献,而后者有删削。因此,《四川总志》承袭《合州志》的可能性较小。

表2 “列女·王氏”内容对比

除了文字脱漏,《合州志》抄本的体例也不完整,其共分十目:古迹、城池、山水、寺观、孝义、列女、名臣、人物、祠祀、文存。康熙《四川总志》则分卷三十六,分目三十七,包括图、星野、形胜、山川、建置沿革、城池、宫室、公署、学校、祠祀、贡赋、帝王、秩官、名宦、科第、人物、孝义、列女、隐逸、流寓、仙释、风俗、古迹、陵墓、寺观、祥异、僭据、屯田、水利、茶法、盐法、钱法、兵制、驿传、木政、筹边、艺文,各府县罗列于每条之下。因此,其中大量内容是《合州志》抄本无法提供的。即使两者都有的条目,《合州志》抄本亦不如《四川总志》完整,上文所提到的艺文即是如此。可见康熙《四川总志》的内容既比《合州志》抄本完整,也更准确。因此,从文献继承的角度看,《合州志》抄本作为康熙《四川总志》资料来源的可能性不大。

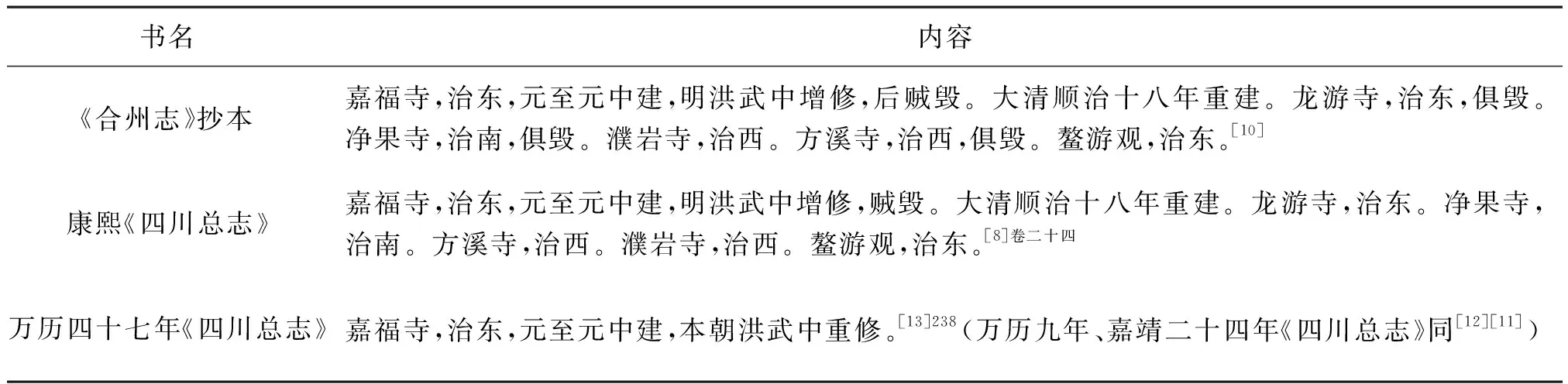

诚然,《合州志》抄本内容也有比《四川总志》完整的地方,如“寺观”条(详见表3)。

表3 “寺观”内容对比

目前尚不知康熙《四川总志》及《合州志》抄本该条记载的文献来源,但后者比前者多出三个“俱毁”,且顺序有所不同。如果说《四川总志》参考了《合州志》,则何以会脱漏几个关于寺观现状的关键字呢?寺院的现存状况与地方主官的政绩并无直接联系,《四川总志》修纂者应不至于曲笔故意隐瞒其坍圮事实。且《四川总志》“祠祀”一目中对合州张柬之祠、李德辉祠、濂溪祠、翁公祠、黄公祠等均据实书写“今废”[8]卷九《祠祀》,与《合州志》抄本相同。这说明《四川总志》所参考的版本中并未如《合州志》抄本一般记载相关寺观“俱毁”。因此,其很有可能是后人在抄写的过程中依据其最新调查结果而新增的现状描述。

从以上证据推测,今见《合州志》抄本可能并非如唐唯目所说是为编修康熙《四川总志》提供原材料的地方进呈本,而更像是后人依据康熙《四川总志》节抄出有关《合州志》的内容而单独成书的摘录本,或是与康熙《四川总志》“合州”部分出自同源的不完整过录本。因此,不能根据康熙《四川总志》的成书时间将《合州志》抄本的成书时间也武断地定在康熙十一年或康熙九年之前。

三、清初《合州志》抄本现存信息辨析

由于目前所见材料有限,围绕清初《合州志》抄本还存在诸多待解的谜团。综合考察其文献本身和内阁大库档案,可发现不少有用的线索。关于该抄本的成书时间,能够利用避讳知识划出其大致时间线。唐唯目曾指出,《合州志》抄本中将“唐玄宗”书为“唐悬宗”[2],应是刻意避康熙名讳(爱新觉罗·玄烨),据此可认定该抄本出现在康熙时或康熙之后。又据其并不避讳“弘”“曆”二字可知,其成书应在乾隆之前。该抄本中“万历”“大历”“永历”等字虽均被其写作“暦”,乾隆帝名字为“弘曆”,但此处“暦”并不是“曆”的避讳字。甘沛指出,“暦”字为“曆”的常用异体字,在明刻本及清初刻本中已较为常见[15]。且据《历代避讳字汇典》搜集,乾隆帝名字避讳主要有以下几种:一是缺笔作“厤”,二是改作“歷”,如“萬歷”“永歷”等[16]276,并未发现将“曆”避讳作“暦”。加之该抄本多处“弘”字均未缺笔,可知其并未避讳乾隆帝的名字。但翻检该抄本,并未发现雍正帝的避讳字,不知其是否成书于雍正时代,因此只能大致推测其成书时代应在康、雍两朝,称其为清初抄本是恰当的。

据何金文提示,《合州志》抄本原藏于内阁大库,后转移至国立北平图书馆。翻检《内阁大库书档旧目》及其补编发现,其中确有《合州志》抄本的相关信息。《内阁大库书档旧目》之《目十五》提示,内阁大库西库靠西第二柜存贮有“《合州府志》 一本,全”[17]82。据方甦生考察,该目录应为明史馆所编,“以现存的这些书名论,则多数为有关纂修《明史》的载籍,而其中有‘《明史稿》一本不全,《明史列传原考》三十一本不全’等目,更应是明史馆自编之物”[17]8。收录于《内阁大库书档旧目补》中的《西库书档》,提到西库靠东第二柜藏有“《合州志》一本”[18]39。经方甦生比对,认定《目十五》与《西库书档》所记录的是同一批书籍,后者相较于前者更完整,时间稍晚。“因这《西库书档》尚是乾隆初年所编,《目十五》又比较在前,或竟是雍正元年敕修《明史》以后,乾隆四年进书以前,明史馆中之物。”[18]7尽管这两个目录中收录的《合州志》名称不同,《目十五》称其为“合州府志”,但实际上合州从来都不是府级行政单位,而查清代全国其他地方并没有合州府,可知其所谓“合州府”应为“合州”,《西库书档》对此进行了纠正。两个目录所载《合州志》应就是现藏于国家图书馆的清初《合州志》抄本。该抄本于晚清学部图书馆成立时从内阁大库被划拨给学部图书馆。袁同礼在《北平图书馆方志目录序》中叙及:“本馆自清季成立之初,即由内阁大库拨交方志千数百部(江阴缪氏《学部图书馆方志目》所载即此)。”[19]查缪荃孙《清学部图书馆方志目》,确有“《合州志》。存一册,写本”[20]671的记载,可为印证。就笔者目力所及,存于内阁大库的一册本《合州志》只有国家图书馆所藏这一个版本,则今见国家图书馆所藏一册本《合州志》应是《内阁大库书档旧目》及补编中所载之清初《合州志》抄本。

虽然可确认《合州志》抄本为明史馆中之物,但其何时进入该史馆,目前还难以确定。因为在康雍时期,明史馆、一统志馆等都曾先后多次在全国广泛搜求地方志,因此恐难以判明《合州志》抄本最初到底是因修《明史》还是修《一统志》进入史馆的。目前看来,以下两种情况皆有可能:一是该抄本确为康熙或雍正年间中央政府为修《一统志》或《明史》向地方征集的方志材料,但在保存传递过程中出现了散佚;一是该抄本为明史馆臣或一统志馆臣在编纂《明史》或《一统志》时抄写誊录的参考资料,并未独立成书。

如果是第一种情况,则《合州志》抄本必然是个残本,因为从现存的抄本体例来看,这绝不会是一部完整的地方志,因其与朝廷要求的修志体例不符。据《莱阳县志》所载,康熙十一年七月,户部尚书卫周祚上疏:“各省通志宜修,如天下山川、形势、户口、丁徭、地亩、钱粮、风俗、人物、疆域、险要,宜汇集成帙,名曰《通志》,诚一代之文献也。”康熙皇帝同意后,命令层层下达至县一级:“文到该县,详查山川、形势、户口、丁徭、地亩、钱粮、风俗、人物、疆圉、险要,照河南、陕西《通志》款式,纂辑成书,钉砌整齐,绫函壳套,一样五本,星驰送府,急等转送,此系有限钦件,该县留心速速。”[21]卷首虽然这是康熙十一年给地方修志提出的要求,但从方志修纂特点来看,此后体例要求也应与此次类似。反观《合州志》抄本体例为古迹、城池、山水、寺观、孝义、列女、名臣、人物、祠祀、文存,事关国计民生的形势、户口、丁徭、地亩、钱粮、疆域、险要等重点内容却一个都不涉及,颇像一本旅游手册,很难让人想象该抄本是一部应上级命令而修纂并上呈的完整地方志。另外,地方官修方志上呈,必然会注明其序言、修志职名等信息,这是地方官向上级表现政绩的重要方式,很难想象地方官会以《合州志》抄本这种文本形态完成上级下达的任务。故可能存在的情况:(1)该抄本为下册,还存在一个已亡佚的《合州志》上册;(2)该抄本原本只有一册,但这一册中出现了脱页的情况。令人疑惑的是,《内阁书档旧目》所收雍乾时期的目录都显示其只有一册,且言“全”字,似说明该志本就只有一册。就今见国家图书馆保存的《合州志》抄本的形态来看,似又并未发现其有大量脱页的迹象。很可能今见的《合州志》抄本的文本形态就是《内阁书档旧目》记录时的形态。因此,如果完全信任《内阁书档旧目》所收录的《目十五》,即认为今见《合州志》抄本为完整本,则很难将其视作地方政府修纂并上呈的地方志。只不过《目十五》连“合州志”的标题都能错写为“合州府志”,自然会影响其所说的“全”的可信度。关于这一低级错误,似存在这样一种解释:《目十五》编纂时所见的《合州志》抄本封面并无书名,《目十五》编纂人员根据其中内容粗拟了一个“合州府志”的书名记录于《目十五》中,而这一书名被其后的《西库书档》编纂人员修正为“合州志”并将其书于封面。若果如此,则《目十五》的记载仍有较高可信度。《合州志》抄本一开始封面并无标题,表明其非正式、非独立成书的可能性较大。由此引出第二种可能,即今见《合州志》抄本的文本形态确实是完整的,实为明史馆臣或一统志馆臣编纂史籍时抄写摘录的参考资料。从《合州志》抄本的内容来看,由于其几乎完全与康熙《四川总志》重合,但又较之《四川总志》有细节脱漏,则该抄本是被馆臣从《四川总志》或其他材料中辑出作为《明史》或《一统志》的参考资料,在编纂完成后缴存内阁大库的可能性是合乎逻辑的。惜目前缺乏相关证据,不能得到直接证明。

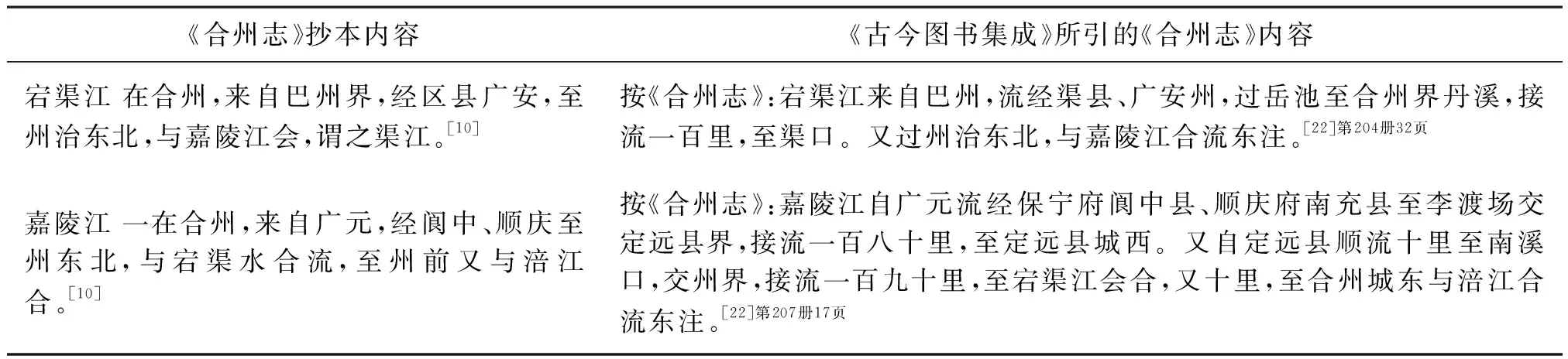

此外,在《古今图书集成》中发现了两条引用《合州志》的材料,一为“嘉陵江”条,一为“宕渠江”条,将其与清初《合州志》抄本对比,发现并不相同,且《古今图书集成》所引为详。可见,国家图书馆所藏《合州志》抄本并非《古今图书集成》所引的《合州志》(详见表4)。

表4 《合州志》抄本与《古今图书集成》所引《合州志》内容对比

试将《合州志》抄本与现存明清各版本《合州志》对比,都不相同,而更早的弘治《合州志》在万历时就已几近亡佚,经明末兵燹、三藩之乱,恐早已散落于野草荒土之中了。顺治时期,四川尚未被清朝收复,仍处于战火中,不太可能在这一时期纂修方志,则《古今图书集成》资料必来源于康熙时期未知版本的《合州志》。《古今图书集成》于康熙五十八年(1719)即已修成[23],其所引之《合州志》当成书于之前。在三藩之乱至康熙五十八年之前,清朝的修志高潮主要集中在康熙二十年和康熙五十年前后这两个时间段。《古今图书集成》所引之《合州志》或成于是时。惜目前所见材料较少,难以进一步考察确认。

四、结语

清初《合州志》为康熙十一年孙国衡所修的结论似不甚确。从康熙《四川总志》修纂过程来看,其时并未大规模要求下级政府上呈当地地方志。比较二者内容,该抄本虽与康熙《四川总志》高度重合,但其部分文字相较于后者有脱漏,还有部分内容相较于后者似有更新。因此,康熙《四川总志》不太可能以《合州志》抄本作为参考材料,反而可能是《合州志》抄本出自康熙《四川总志》或与康熙《四川总志》出自同源。根据避讳来看,该抄本应成书于康雍两朝。而对于其真实用途,该抄本又存在两种可能:一是其确为应中央政府要求而修纂的地方志书,但是在传递保存过程中出现了残缺,只是目前尚未发现何以残缺的证据;二是其为馆臣编纂史志时从康熙《四川总志》或其他史料中所摘录出的参考资料,非独立成书,在修志完成后缴存内阁大库。第二种可能性较大。总而言之,清初《合州志》抄本的真实用途及其在《合州志》编纂系统中的地位等仍存在较多疑问,值得进一步探讨。此外,合州在康熙朝确曾编纂过一部《合州志》,该志似鲜被后人提及,仍存在研究空间。