绍兴古纤道沿革及建筑考

2022-08-11童志洪

童志洪

(绍兴市鉴湖研究会,浙江 绍兴 312000)

2014年6月,浙东运河作为中国大运河的重要组成部分,被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。绍兴古纤道作为全国重点保护单位,是中国大运河沿线存世稀少的世界文化遗产保护地,是一项极具浙江地方特色的大运河文化遗产。

多年前,笔者曾在学术刊物上发表过绍兴古纤道的形成与养护方面的文章[1]。回首看来,对绍兴古纤道的基本内涵、外延与历史沿革论述尚不尽完善,对绍兴古纤道的作用尚需作系统的研究,对绍兴古纤道的性质、种类、建筑形态等方面的认知也有待于深化。

1 绍兴古纤道的概念与范围

1.1 绍兴古纤道的基本含义

绍兴古纤道是指始于古越、止于清末,在长达2 000多年的历史长河中,越地先民为求生存、谋发展,因时因地制宜,利用紧靠各类水道旁的堤堰,将它用于陆地交通、行舟举纤、防浪避险、保岸护田等实践所逐步形成的陆道。它是古人集体智慧的结晶,也是现今中国大运河沿岸独一无二的历史文化遗产与古建筑瑰宝。从这一概念可以看出:1) 绍兴古纤道始于春秋时期,涵盖了从山阴故陆道时期的泥塘,发展到明清石塘“巨工完成”时期的漫长历史进程;2) 古纤道作为古代越地民众集体智慧结晶,它的范围包含了官塘与民塘两大块,并具有多种建筑形态;3) 就基本属性而言,绍兴古纤道既是连接越地东西部的陆道,同时又是集行舟举纤、避浪祛险、护岸保田等多种功能于一体的水利工程。

1.2 绍兴古纤道涵盖的范围

广义上的绍兴古纤道,包括古代越州(绍兴府)所属山阴、会稽、萧山3县运河上,所有由官府及民间主持所筑,具有行舟举纤、护岸避险等作用的陆道;狭义上的古纤道,则主要是指由古代越州(绍兴府)、县官府主持所筑的纤道塘,即人们所熟悉的、筑于鉴湖南塘与西兴运河漕运水道旁的纤道。

根据不同的标准,绍兴古纤道可以作出不同的划分:1) 按历史沿革分,可以分为古越时期、汉晋时期、唐宋时期,与明清时期的古纤道;2) 按主持建筑的主体分,可以分为官塘与民塘;3) 按建筑材质与形态分,可以分为泥塘与石塘;4) 按石塘建筑形态,还可以分为依岸而筑的纤道,与破水而筑的石塘;而在破水而筑的石塘中,还可以进一步细分为破水而筑的实砌纤道、破水而筑的石墩纤道(石墩平梁桥)等。

2 绍兴古纤道的官塘与民塘

2.1 绍兴古纤道的官塘及功用

作为由官府主持修筑的陆道,除具有水利、避险的一般功能外,不同的官塘,其主要功用又有所侧重。具体说,南塘与北塘,主要用于漕运;御河塘,主要用于南宋时期运载帝后灵柩的御舟通行,与皇族、百官赴攒宫宋皇陵祭祀出入;西小江塘,从主要用于防患洪涝灾害,后发展到水陆交通;昌安塘,最初主要用于军事海防,逐步发展为军民两用。

2.1.1 南塘与北塘

南塘亦称南渠,即源于古越时期依山阴故水道所筑的山阴故陆道,后又在东汉会稽太守马臻所筑镜湖堤塘的基础上,发展演变而成的古纤道。北塘,亦称北渠、中塘(即位于鉴湖南塘与山阴后海塘中间的堤塘),系在西晋会稽内史贺循开凿的西兴运河堤塘基础上,由唐代浙东观察使孟简所筑的运道塘。

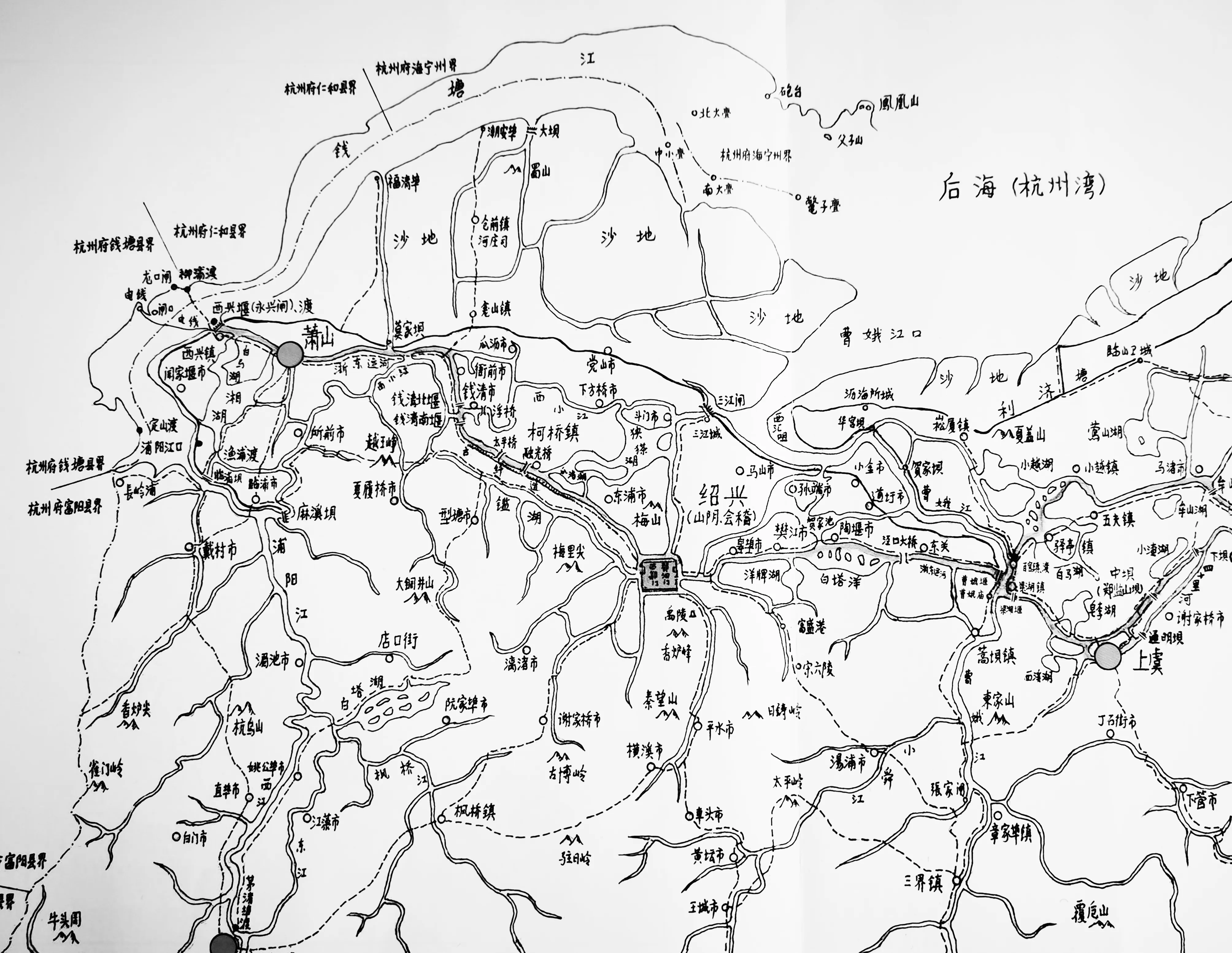

以上两条经越州(绍兴府)城东西相连接的古纤道塘,始于会稽县的曹娥堰,止于钱塘江南岸的萧山县西兴镇(图1)[2]。而现今保存良好的绍兴市境内这段,便是人们最为熟悉、早已公布为全国重点保护单位的绍兴古纤道,也是中国大运河独具一格的世界文化遗产保护点。除具有水利、避险等功能外,主要用于水陆交通中的行路出入、行舟背纤。

图1 明清浙东运河越州(绍兴府)城东西相连接的古纤道段

2.1.2 御 河 塘

系南宋初期,朝庭在会稽县宝山设立攒宫陵寝时,出于殡葬、帝后梓宫御舟通行与祭祀需要,在紧靠会稽运河支流(现名攒宫河)旁所筑起的纤道。万历《会稽县志》载:“御河,在县南十五里。自董家堰抵宝山,以宋有攒陵故名。”[3]御河自会稽运河的董家堰进入,经上蒋、腰鼓山、芝山等地,至攒宫村,长约8 km。

董家堰至攒宫的御河纤道,始筑于绍兴元年(1131年)四月,孟太后灵柩归葬前。据嘉泰《会稽志》载:“为营造攒宫皇陵,朝廷任命攒宫李回为总护使、胡直孺为桥道顿递使。”[4]“桥道顿递使”的使命,除保障出殡船队所经之地的食宿、县际交接等事项外,便是保证御舟过桥与水陆道路包括纤道出入的顺畅。攒宫山陵总护使、桥道顿递使的人选,历年又有所变动。御河沿岸的道路、桥梁等设施,在孟忠厚任绍兴知府时期的绍兴十三年(1143年)六月全部竣工。

2.1.3 西小江塘

南宋嘉定六年(1213年),在浦阳江占道钱清西小江所带来水患,与台风正面袭击的共同作用下,“清风、安昌两乡所处的山阴后海塘溃决五千余丈”[5],“田庐漂没,转徙者二万余户。斥卤渐坏者七万余亩”[5]。绍兴知府赵彦倓在组织民众抢修海塘的基础上,围筑起西小江堤塘。

明代成化年间(1465—1487年),绍兴知府戴琥主持修筑临浦麻溪坝,将浦阳江归于钱塘江,切断了因浦阳江占道西小江,而对山阴、会稽、萧山3县造成的水患;又于濒海之地,修筑柘林、夹篷、扁拖等多所水闸,以节制潮水,从而化害为利,使西小江水患随之消除[6]。嘉靖十五年(1536年),绍兴知府汤绍恩又在玉山斗门2 000 m外的三江村沿海,建起28孔应宿闸,最终使西小江成为内河。而原先的西小江堤塘,也成为民间用作交通的陆路与运河行舟背纤的纤道。据嘉庆《山阴县志》记载,随着西小江水患的消除,宋明时期在西小江沿岸围筑的“渔后堰、鸭赛堰、西墟堰、蜀阜堰、华舍堰、姚弄堰、抱盆堰,以上多在西小江南塘上,蓄泄塘南之水。因江塞,俱废。今建桥”[7]。方志中所称的“因江塞”,并非指西小江的堵塞,而是指历史上经常占道西小江,祸害山阴西北部的浦阳江水患被堵住后,已归入了钱塘江流域。在西小江变为内河后,原先防患水患的堤岸,作为陆路与纤道,随着年代的迁移,其中的不少堰堤陆续改建为桥梁。其中,现存柯桥区钱清镇渔后桥段纤道,已于2013年公布为全国重点文物保护单位。

2.1.4 昌 安 塘

嘉靖《山阴县志》载:“三江所城,去县北三十,在浮山之阳。国朝洪武二十年(1387年)信国公汤和所筑。……水门四,可通舟楫。三江巡检司城,在龟山之上,……亦汤和所筑。”[8]万历《绍兴府志》载:“昌安塘,在昌安门外,直抵三江海口。明洪武二十年,筑三江城,因为堤,置舍铺焉。”[6]

昌安塘的建筑,与明初绍兴卫直属的三江千户所直接相关。当年在三江设立所城与巡检司城,主要是为了防范元代后期起,浙东沿海倭寇与海盗的侵扰。其中,洪武年间(1368—1398)所建绍兴卫的三江所,在编千户等军官21员、额兵1 352名,下辖6座烽堠。从配备看,不仅明显高于沥海所,甚至还优于当年绍兴府辖内的临山、观海两卫,足以证明三江所在绍兴海防中的地位。

作为三江海防的配套设施,昌安纤道塘的建设,主要为从水上向三江所及巡检司等军事机构运输军火、器械、粮秣等后勤保障与支援,与必要时调运兵力所需。始于绍兴府城昌安门(即三江门)外,终于三江所城的这条纤道塘,全长约10 km ,其建筑形态大多为依河岸而筑。古代从昌安门外去三江的官塘,筑有里、外二塘:里官塘,是从石泗、寺东、王相桥至三江所城;外官塘则出昌安门,沿直落江一路向北,经赵墅、谷社、富陵、何间房、斗门盐仓溇,辗转至三江所城。

2.2 绍兴古纤道中的民塘及功用

民塘是指由绍兴民间乡贤主持,由民间乐善好施的乡绅、商贾、寺庙( 庵、观)等单独或共同出资兴建、修筑,供民间行路与行舟举纤的陆道。

图2 湖避塘及其建筑形态

经实地考察,这座破水而筑的避塘,与筑于运河中的官塘最大的不同在于:塘身大部分的石材,是用宽30~40 cm、长1.2~2.4 m左右不等,未经修凿的石条毛料,直接在湖中南北向层层往上叠筑,而后在塘面上,用石板东西向覆盖上而成。塘两边并不整齐规则,整条塘形态连续呈S形状,显得较为粗放。这种建筑状态可以明显看出,当年筑塘时(除中间的3座石桥外),筑砌避塘塘身时并未筑坝,而是利用多年旱季湖水较浅时,直接向湖底投石,层层向上砌筑而成。

2.2.2 柯齐纤道

起自绍兴市柯桥古镇下市头直街尾部,沿管墅直江经道塘桥一路向北,抵达今柯桥区齐贤街道下方桥。在《齐贤镇志》中,这条纤道是作为陆路来记载的,“明清时期,山阴县域主要道路进一步拓展……”,由下方桥“至柯桥,途经湖岙、兴浦、张家垫、周家桥、管墅”[10]。这段纤道,除一些乡村集市旁的纤道相对较为周正外,大部分是在沿河泥路上覆盖上石板的陆道。

2.2.3 马鞍纤道

马鞍纤道位于今绍兴市柯桥区马鞍街道境内。“马鞍古运河,南起夹蓬闸,北绕马鞍山,……直至马鞍汤湾坝桥。共穿越16个村,全长多达5 000 m。……古时石板平铺岸边,沿河筑有一条完整的纤塘路,纤塘路平整光洁,连绵延伸至马鞍丁家堰庵桥,逆水行舟时可拉纤前进。河道每隔一段路设埠头。”[11]

3 绍兴古纤道构筑形态与种类

绍兴古纤道构筑形态及种类,大致上可分为泥质(或上覆防滑沙石 ) 土塘、土塘上覆盖石板的纤道、用块石与条石层层筑砌 (上覆石板) 的纤道3种。

3.1 泥 塘

泥塘是绍兴古纤道最原始的形态。身处河湖纵横泽国水乡的越人,为求生存发展,自古便以舟为马,驱楫为车,利用一切可以利用作为行纤的靠水河岸,在没有纤路的情况下,逐步开辟成为行路举纤陆道。绍兴古纤道从最初的纯泥土塘,发展为上覆以沙泥、细石的泥塘; 再从泥塘上覆盖部分石板,发展到全部为条石砌筑、上覆石板的纤道,这是一个漫长的历史进程。大体说来,古越至汉、唐时期分布于乡间的纤道,基本为泥塘。尔后,逐步改为上覆一些防滑沙子、细石的泥塘。直到宋代,除府县、集镇、街市周边局部地段出现了一些石砌纤道外,鉴湖南塘沿岸用以行路举纤的堤塘,大部分仍然是上覆防滑沙泥、零星石块的泥塘。这在陆游寓居“三山别业”时,在《春日杂兴》诗里所记“方塘盎盎带泥浑,远草青青没烧痕”,在《肩舆历湖桑堰东西过陈湾至陈让堰小市抵暮乃归》的“堤远沙平草色匀,新晴喜得自由身”,以及在《雪晴欲出而路泞未通戏作》的“雪消重作雨,冰释又成泥”等诗句中,[12]可以得到佐证。而从明代起,则是古纤道大规模石化的时期。到清代,分布于绍兴水乡河湖旁的各类民塘,则进入了“巨工完成”时期。

3.2 石 塘

即在运河边或河中,用条石按“顺丁”砌筑法,从河底层层筑成高达2 m以上,上面横覆1.2~ 1.5 m宽的石板,用以行人或行舟举纤的陆路堤塘。

石塘初始于南宋,盛行自明清。石塘的构筑形态与种类,主要可分为依岸而筑的石塘、筑于河中的石塘这两大类型。这类纤道,既是古代民间行路、举纤的陆道,是水上交通的配套设施,同时又是避浪祛险、保岸护磡的水利设施。

石塘具体分为依岸而筑的石塘和破水而筑的石塘两种。依岸而筑的石质纤道,为单面临水、紧靠河岸,一般设于河面不太宽阔处。塘基的砌法有两种:一是用条石错缝,横平间砌筑丁石,层层上叠;二是采取“一顺一丁”之法垒砌。纤道路面高出水面0.8~1 m左右,上用以宽度在0.7~1 m、长约1.2~1.5 m的石板横铺。这类纤道,无须筑坝,用工、用料较省。施工前在河岸旁打上木桩,清除浮泥杂草,夯实基础,即可将条石层层向上砌筑,最后在上面覆以石板。这种依岸而筑的纤道,长约占75 km的绍兴古纤道的80%。

破水而筑的石塘,则系两面临水、破水砌筑,通常均位于河面宽阔之处。因船只突遇狂风恶浪,极易导致倾覆。这种石塘,除了发挥方便行路、举纤的主功能外,在突发气象灾害时,亦能使漕运与民间舟楫,通过纤道上的桥梁,进入塘内躲避风浪,确保安全。这类纤道亦可称之为古纤道的避风塘,或者是具有避风功能的古纤道。

3.3 破水砌筑

1)破水而筑的实砌纤道

施工前,在河中筑起临时堰坝,再用水车抽干坝内之水。清理、夯实河床上的纤道基础后,再将条石交错于石缝间,层层向上砌筑,最后在上面覆以横铺的石板(图3)。这类纤道宽度约1.5 m、高出水面约0.8~1 m。作为连接,每隔一段纤道,建有一座梁桥或拱桥,既方便运河(湖)支流的舟楫进出,亦可在狂风恶浪下用于紧急避险。

图3 破水而筑的实砌纤道

2)破水而筑的石墩纤道(石墩平梁桥)

破水而筑的石墩纤道(石墩平梁桥)与破水而筑的实砌纤道施工要求相同,事前也须在河中围起临时堰坝,用水车抽干坝内之水,清理、夯实河床上的纤道基础后,每隔约2.5 m设一石墩,采用“一顺一丁”法干砌,墩与墩之间用3根长约3.5 m、宽约0.4~0.5 m不等的大条石,并列搁置,用作石梁。纤道面宽约1.2~1.5 m、高出水面约0.5 m。这种贴水而过的水上平桥,民间一般称之为“锁链桥”,在现代史料中称之为“纤道桥”(图4)。

图4 破水而筑的石墩纤道

为贯通南北向水道,在石墩纤道中间,每隔一段建有桥梁,它既可行人,亦可背纤。一旦遇上风浪,舟楫即可就近从桥下进入塘内避险。石墩纤道由于高度降低,石墩用材无须巨大的石条,用块石砌筑后的墩与墩之间又存有较大空间,因此所用石材大为减少,成本也相对较省。其投工量与建筑成本,约为实砌纤道的1/3~2/5。

破水而筑石质纤道的工序,方志中并无记载,但有现代案例可作佐证。直到21世纪初期,在柯桥主城区广袤的瓜渚湖上,兴建约500 m破水而筑的游步道与桥梁时,仍然是先行筑坝,在抽尽坝内湖水,出净并打实基础后,才从湖底部向上层层砌筑的。

这一事例足以证明:在500多年前,在缺乏现代工程设备、技术条件的弘治前期(1488—1493年),要在水深2 m的运河中,砌筑上下相对整齐划一的石质纤道,在施工前筑起临时堤坝,征用与调集大批农用木制水车,抽干河水清除河床淤泥、乱石杂物,平实塘基,乃是保障破水而筑石砌纤道施工质量、安全,与顺利完工的基本前提。

需要说明的是,破水而筑的实砌纤道与石墩纤道,虽然均建于河中,但并非建在运河的中心位置,一般为靠近河岸,离岸多在20~30 m左右。这是因为:一是此地河水比运河中央相对较浅,可以省工省料;二是这类避风塘性质的纤道,目的是让舟楫在突遭狂风大浪时,经桥洞入内避风祛险。从实际需要看,即便当年入内避险的是较大的舟楫,在塘内转弯、掉头等,离岸约20~30 m左右的空间已完全足够。

3.4 绍兴古纤道的区域特色

会稽县段古纤道(今分属越城、上虞区,下同),多位于运河北首,依鉴湖官塘而筑。建筑形态,除东关、皋埠等地有一些筑于河中的实砌纤道外,大部分为依岸而建的石塘;萧山县段运河纤道坐落及形态,与会稽县段大体相同,亦多建于运河北首。因宽阔的河面并不太多,除新塘、衙前等地有一小部分筑于河中的实砌纤道外,多为依岸而筑的纤道。

山阴县迎恩门外至钱清镇这段运河纤道,均坐落于运河南岸或靠近南岸的河道中。与会稽、萧山两县境内的古纤道相比较,其建筑形态更呈多样性:1) 单面临水、依岸而筑的纤道;2) 两面临水、破水而筑的实砌纤道;3) 两面临水、破水而筑的石墩纤道(锁链式平梁桥);4) 建于实砌纤道与石墩纤道之间的各类拱形、梁式石桥;5) 南首筑于古纤道上的跨西兴运河的拱桥与拱梁组合大桥。其中的迎恩桥、融光桥、太平桥现均为全国重点文物保护单位。这段古纤道,也是古代绍兴运河纤道中,造形最为丰富、最具本地水乡特色的一段。

4 绍兴古纤道的石化历程及经费

4.1 始于宋代、盛于明代

据《宋史》河渠志载,南宋绍兴初年(1131—1132年),宋高宗赵构驻骅绍兴府城时,曾因会稽县运河浅涩、漕运受阻,疏浚、整治从都泗堰至曹娥塔桥河身、夹塘。但这段文字并未载明当年是否在沿途纤道用石材作过硬化。史志中确切记载古纤道“甃以石”的文字,应是嘉定十四年(1221年),绍兴郡守汪纲主持对西兴运河大规模疏浚时,对部分运河纤道实现的硬化。据《宋史》载:“萧山有古运河,西通钱塘,东达台、明,沙涨三十余里,舟行则胶。乃开浚八千余丈,复创闸江口,使泥淤弗得入,河水不得泄,于涂则尽甃以达城闉。十里创一庐。名曰‘施水’,主以道流。于是舟车水陆,不问昼夜暑寒,意行利涉,欢欣忘勚……。”[13]“方志明载:汪纲认为,疏浚萧山运河三十里,创碑江口,以止涨沙,甃石通途凡十里,中为施水亭,往来称便。”[14]也就是说,嘉定十四年(1221年),西兴运河西端至少有约5 km古纤道用石材作了硬化。

绍兴古纤道的全面石化盛于明代。据万历《绍兴府志》载:“山阴官塘,即运道塘(方志中亦称北渠、北塘),在府城西十里。自迎恩门至萧山,唐观察使孟简所筑。明弘治(1488—1505年)中,知县李良重修,甃以石。”[15]“李良,字遂之,山东人。弘治间(元年至六年,即1488—1493年在任)以进士知县事。才略过人,轻徭节费。时运河土塘,霖雨浃旬即颓塌,水溢害稼,且病行旅。所司岁修筑,劳苦无成功。良设法甃以坚石,亘五十余里,塘以永固,濒河之田免于水患,至今便之。”[16]

李良在改造绍兴古纤道中,大面积使用采自山阴县柯山、羊山等处坚硬平实的石材,来重新铺砌运河纤道。其中采取的一个大动作,是将不少地段的纤道,筑于水面宽广的运河中,作为连接,还在纤道中间建起了不同造型的石桥,既硬化了绍兴城西迎恩门至山阴县钱清的陆道,又有利舟楫避风祛险、保护河岸。这是绍兴纤道建筑工艺上的一次历史性飞跃。

4.2 工期与经费

据《宋史》载:“嘉定十四年(1221年),郡守汪纲申闻朝廷,乞行开浚。除本府自备工役钱米外,蒙朝廷支拨米三千石,度牒七道,计钱五千六百贯添助支遣,通计一万三千贯。”[14]从以上文字可以看出,汪纲在整治西兴运河及古纤道时,工期为一年,即嘉定十四年(1221年)当年完工。经费来源:一是奏请朝廷拨项资助;二是利用本府自筹部分资金;三是征调府内工匠伕役、充服徭役等方法解决工费。而朝廷的拨项资助,无疑是一个重要来源。

现存明代府县方志记载李良筑北渠(即山阴官塘、运道塘,下同)、汤绍恩筑南渠(即鉴湖南塘,下同)的石质纤道,文字仅寥廖数笔。汤绍恩筑南渠的时间,为嘉靖十七年(1538年),因为基本是依岸而筑、在泥塘上覆以石板的陆道,工期并不长,系当年完工。而李良对北渠“甃以石”具体施工期限则无载。且以上两段工程,均无经费来源等记载,后世方志亦并无补记。

因明代方志无弘治年间山阴县税赋记载,现以方志有载的永乐十年(1412年),山阴县税赋收入作为参照。据考:“该年的山阴县,共征收夏税麦1 696余石、本色麦1 573余石,钞一千六百三十六贯八百九十二文;秋粮米10.26余万石、本色米10.23余万石,租钞二万四千四百七十三贯四百一十二文;加上一些官房赁钞、农桑等租钞收入,尚不到3万贯(一贯铜钱1 000文,折银一两)。”[16]即便将方志无载的盐、酒、锡铂税等地方收入估算增加一倍,即总税赋为6万余银两[7],仍然是不够的。

另据方志记载:万历九年(1581年)“一条鞭法”在山阴县全面推行后,受到民众的欢迎。“每岁揭榜示民,执以输纳,司税者不能为奸,民尤便之”。尽管如此,山阴县当年的岁赋主要收入也仅为区区几项:“赋额大率二项:曰本色米,共一万八千四百五十六石有奇;曰条折银,六万一千六百七十九两有奇。”以上各项相加,该年山阴县田赋收入为61 860余两银子;而剩下未列入“一条鞭法”范围的,仅盐粮米、盐钞银、油榨钞、门摊钞4小项,山阴、会稽两县总计收入才184余两[17]。

由此可以推断出,弘治初期的知县李良,在山阴县数十里运河纤道上“甃以石”,除本县厘库投入部分财力外,主要是充分运用行政权力,集全县之力,征派工匠、民伕,应服徭役,广泛动员民间各界捐助等多种方式。也就是说,明代绍兴府、县将境内运河边上大部分官塘改筑石塘,虽由官府发起主持,并投入相应的地方财力,但购置石材、建设资金及用工等,绝大部分均源于民间。这从绍兴古纤道“甃以石”完成后,方志有载的历代维修中,其经费均出自民间热心公益的乡贤、士子,与寺庙庵观的捐资,可以得到印证。

5 结 语

综观古今,这条源自与古越山阴故水道并行的山阴故陆道,经东汉会稽太守马臻围筑镜湖堤塘、东晋会稽内史贺循开凿西兴运河筑起堤塘,由唐代浙东观察使孟简增筑为运道塘,绍兴古纤道作为唐代至清代漕运“国道”的配套设施,历经千年沧桑,见证了沿岸的历史兴衰。历代所筑的古纤道种类不一,建筑结构、工艺、技术亦各有千秋。在新形势下,很有必要对它的内涵外延、历史沿革及各个时期的分类、形态等古纤道文化,进行系统的研究、宣传,并严格遵照《浙江省大运河世界文化遗产保护条例》规定,给予切实保护、利用和传承。