数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的路径研究

2022-08-11梁慧超任俐璇

梁慧超 任俐璇

(河北工业大学,天津 300401)

以5G、云计算、人工智能等新一代数字技术为代表的群体性技术实现突破,助推中国传统产业的转型升级。数字技术不仅作为一种技术要素促进生产效率的提升,还作为一种经济发展模式和思维方式重塑经济社会形态。当前,中国旅游业正处于景点旅游向全域旅游过渡的新阶段,面对复杂多变的市场环境,农业观光旅游、工业旅游、康养旅游等新型业态竞相涌现,旅游业与各行业的融合进一步加深,在“旅游+”的引领下旅游产业由横向扩张转向纵深发展(赵传松 等,2018)。

随着中国“2030年碳排放达峰、2060年实现碳中和”目标的提出,绿色生态产业将站上新风口,各类产业加快了数字化转型步伐,数字技术推动旅游产业的融合发展也是双碳目标实现的有力抓手。

一、相关文献回顾

随着数字技术的迅猛发展,国内外围绕数字技术的应用及其对其他产业部门的外溢效应展开了广泛研究,并取得丰富的研究成果。有关数字技术推动旅游产业融合发展的研究多聚焦在影响机理、发展模式、融合路径等方面。

旅游产业信息化和数字化方面的研究主要基于技术层面,如虚拟现实技术的广泛应用以及旅游景区信息系统研究等。黎巎等(2013)认为旅游信息科学研究中最受关注的主题是应用系统、人工智能、地理信息系统、移动应用、推荐系统等。Girardin et al.(2008)首次提出“数字足迹”数据采集方法,将数字技术应用于旅游客流的时空研究中。还有文献对智慧旅游生态系统(STE)进行研究,如Koo et al.(2014)将典型的智慧旅游生态系统描述为一个由数字生态系统支持的交互空间。Chung et al.(2020)认为STE以旅游和ICT融合为基础,旅游产业内各类主体等借此创造共享价值,实现良性循环。李云鹏等(2014)提出旅游信息服务能够重构旅游信息流、优化旅游组织,实现游客信息搜索行为以及旅游营销等方式的根本性转变。李少华(2018)也认为互联网旅游的平台建设与合作伙伴共创,通过资源调配和元素渗透消除旅游发展不平衡等难题,并提出以核心技术为支撑,实现旅游产业各系统的综合性管理。Anwar et al.(2014)和Arif et al.(2019)认为以先进技术更新营销与改革预订系统,是旅游业跳出传统发展模式的关键点。黄蕊等(2021)认为数字技术不仅拓宽了旅游市场的认知边界,还在旅游产业内部形成极具优势的技术应用轨道。

国内外还基于产业发展模式和外部环境对旅游产业的发展路径进行分析。黄震方等(2015)从旅游运营角度提出创新乡村旅游运营管理,完善相关配套政策。傅才武(2020)以探究个体文化身份和民族文化认同之间的深层关系为重心,阐述文旅融合的内在逻辑。付晓东等(2014)提出通过核心外延式、环境结合式、文化演绎式、产业关联式等发展模式推动文旅产业的融合发展。Butler et al.(2014)认为实现文化遗产与社会身份的融合是文化遗产旅游的重要举措。梁慧超等(2019)认为旅游产业可以采取功能、产品、技术和市场融合四种路径实现产业的融合发展。钟林生等(2016)对中国生态旅游相关研究进行梳理,提出依据自身公约和法规实施差异性的开发模式和功能区划,探寻生态旅游与资源环境保护协调的发展方式。Stamboulis et al.(2003)认为信息技术的传播,能够影响旅游产品的创造、生产和消费。杨汝岱(2015)提出发挥市场作用,打通资源在企业间、产业间、区域间的流通渠道。Hall(2016)提出通过发展旅游基础设施,如水电、安全卫生、网络通信和公共交通等,实现旅游产业的可持续发展。

综上,可以发现,已有研究多关注技术优势在旅游产业内部的广泛运用,试图通过旅游产业发展模式的创新、外部发展环境的改善,实现旅游产业的转型,但鲜有文献从产业融合角度出发研究数字技术促进旅游业与其他行业的融合发展。本文从产业融合角度出发,阐释数字技术的纽带作用及其在旅游产业融合过程中的直接与间接传导路径,并将产品、资源、业务等市场范畴的影响纳入研究框架,对旅游业与多行业的融合发展进行横向比较。

二、分析框架与研究假说

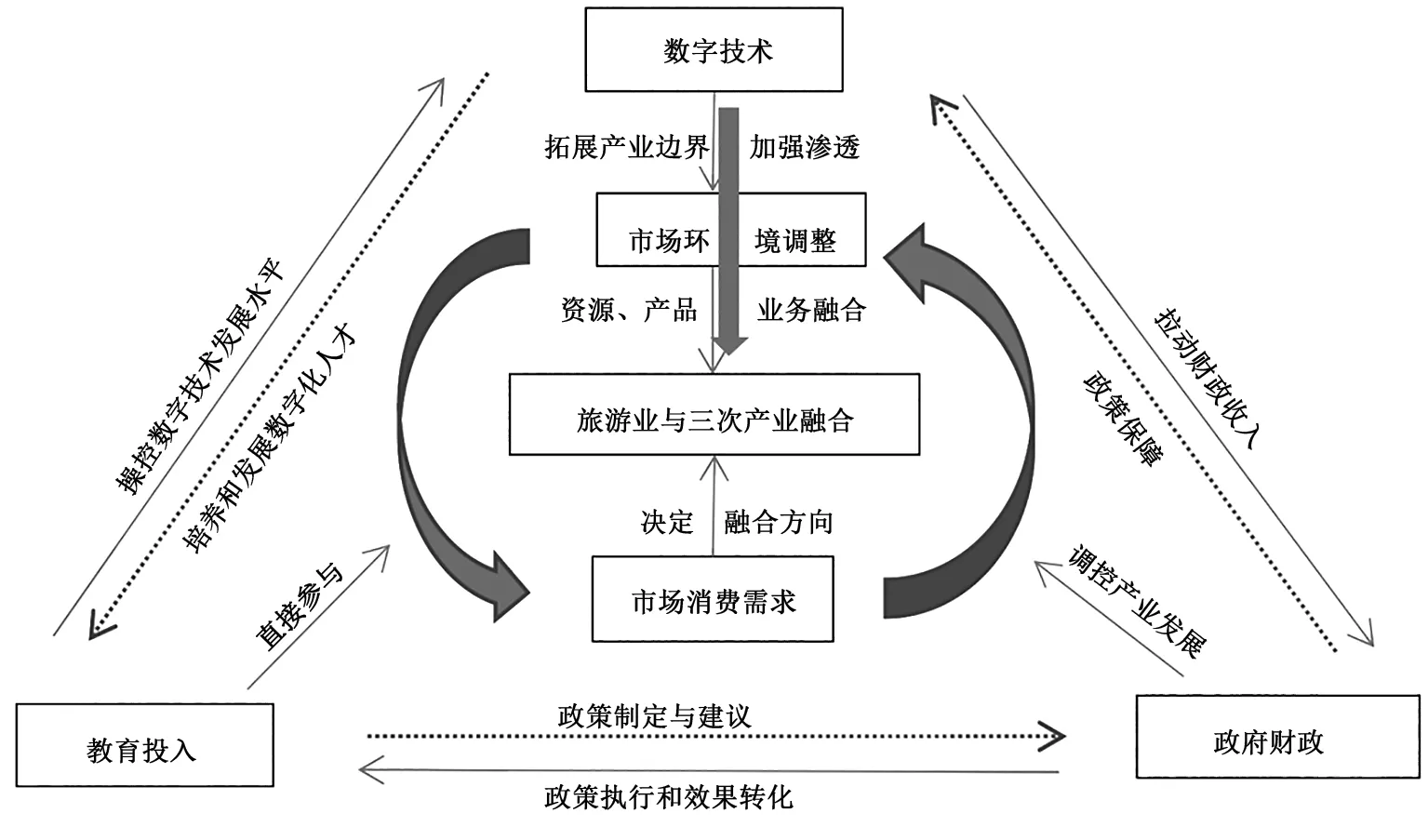

数字技术以技术赋能为核心、平台搭建为载体,通过全产业链信息的贯通实现多行业企业融合,成为促进旅游产业融合发展的引擎和纽带。在推进旅游业与三次产业融合发展过程中,数字技术的引擎与纽带作用,不仅表现在将技术优势直接渗透于旅游业与三次产业融合发展的各个环节,其引发的市场环境变化还会影响旅游企业决策和行为,最终通过资源、产品、业务的融合推动旅游业与三次产业融合发展。

(一)数字技术的直接传导路径

技术渗透是产业融合的基底要素(Benjamin et al.,1987),在产业融合中主要通过经营的创新、创意来实现,即技术创新是推动旅游产业融合发展的本质缘由。

1.数字技术的线性传导路径

一方面,在数字技术研发部门推进旅游产业融合发展的过程中,旅游行业不断提出多元的数字化需求,倒逼数字技术研发部门进行平台研发和技术革新。另一方面,为适应旅游业与三次产业融合发展的高水平和动态化需求,数字技术进一步更新迭代以保持自身的领先优势。因此,旅游业与三次产业的融合也可以看作是相关产业在获得数字技术带来的创新红利后,产业发展会提出更高的数字化服务需求,促进数字技术在新一轮应用中提升其技术溢出效应的过程。据此,本文提出:

假说

1:

数字技术凭借自身技术优势直接提升旅游业与三次产业的融合效率。2.数字技术的非线性传导路径

在旅游业与三次产业的联动初期,数字技术处于低水平状态,开发成本较高,导致推广初期的数字技术服务收益不足,数字技术的溢出效应不明显。且以数字技术为核心的共享平台建设尚不成熟,旅游业与三次产业的融合缺少高质量载体,这在一定程度上制约了旅游产业的融合发展。随着数字技术服务供给规模的增大,技术平台日益完善,数字技术的研发部门能够有效获取生态旅游、工业旅游、健康养老等新产业形态的发展数据,提升了数字技术研发的成功率,数字技术创新研发以及推广的边际成本下降。与此同时,数据获取、信息交流等的交易成本降低,实现了旅游产业融合过程中及时、低价地获取核心技术和服务,使其从技术水平提升中获取更多收益。随着数字技术的进一步发展,数字技术与旅游业及其相关行业的互联互动变得频繁,旅游产业融合在技术溢出中获取了创新价值,两者联动的边际成本也将持续降低。据此,本文提出:

假说

2:

数字技术在促进产业融合过程中的技术优势具有非线性特征,并且在数字技术达到一定发展水平时更加明显。(二)市场环境的间接传导路径

市场机制决定着社会资源的配置,并通过要素流动、价格变化、供需调整和改善资源的配置效率,形成与产业发展相契合的市场环境。市场环境的变化影响着旅游企业的决策和行为,在周而复始中实现旅游产业结构的优化升级,密切产业间的关联关系,推动旅游经济增长。数字技术平台的搭建强化了产业间经济、文化、社会、生态等的多维联系,通过人流、物流、资金流、信息流和技术流等实现空间流动。随着数字技术在地理空间和网络空间维度上的扩张,市场规模也相应拓展,各类企业可以在完善原有业务的基础上开拓新业务,通过用户数量增加、用户黏性增强、市场容量扩大、企业边界延伸实现快速成长。简言之,数字技术的广泛应用带来市场环境变化,进而影响着企业的决策和行为,引导产业内各企业进行战略性调整,企业微观层面的转型升级最终带来产业结构的优化,实现产业间的融合发展。因此,市场环境在数字技术推动旅游业与三次产业融合发展中起到间接调节作用。

具体而言,市场环境的变化促使旅游业、三次产业等相关资源、产品和业务的调整与渗透。旅游业与三次产业的资源融合体现在农业农村资源、传统工业资源和新兴服务资源等并入旅游资源,以充分开发具有旅游价值的传统产业资源为前提,将科技应用、艺术加工和游客参与等融为一体。数字技术的应用,极大提高了各类旅游资源的信息获取能力和利用效率,打破了原有旅游资源开发的技术瓶颈和地域限制。产品融合是产业融合最直接的表现形式(周振华,2004),旅游业在产品的生产研发过程中实现各细分行业资源有意识的创新开发与整合,加入三次产业的特色并融入旅游功能,使其在不改变原有产业形态的前提下赋予旅游新属性。数字技术所带来的一系列精准服务,改变了传统的单一化旅游经营模式,衍生出多样化的旅游新产品。旅游产业的业务重组则体现出旅游产业基于市场需求进行的商业模式的变革,重视以数字技术为驱动,优化旅游及相关产业的供给侧业务。依托丰富的能源化工、装备制造、农产品高新技术加工、社会养老、文化服务等产业业务,积极打造一批特色旅游示范点。数字技术的赋能,使传统产业重焕生机,并以多重的感官体验吸引了广大的消费者群体,为旅游业拓展了新的发展空间。据此,本文提出:

假说

3:

数字技术能够通过市场环境的间接调节作用驱动旅游业与三次产业融合发展。在旅游新业态的发展实践中,多种传导路径并不是独立存在的,而是相互交叉、协同推进的结果。与此同时,数字技术在推动旅游业与三次产业融合过程中还受到消费需求、教育投入和政府财政自主权等因素影响,其中消费需求决定了产业融合的发展方向,教育投入能够潜在操控数字技术的发展水平,政府的财政投入能为数字技术的发展提供政策保障。

综上,数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的路径如图1所示。

图1 数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的路径图

三、模型构建、变量选取与数据来源

(一)模型构建

直接效应模型。根据上述数字技术对旅游业与三次产业融合发展的直接作用路径的分析,同时借鉴现有研究成果,在考虑相关控制变量的基础上,实证模型设置如下:

Ta=α+αDigital+αX+ε

(1)

Ti=β+βDigital+βX+ε

(2)

Ts=γ+γDigital+γX+ε

(3)

式(1)、(2)、(3)分别研究数字技术对旅游业与第一产业、第二产业、第三产业融合的影响。其中,i为个体,t为时间,X为控制变量,ε代表随机扰动项,Digital为数字技术发展水平,Ta、Ti、Ts为旅游业与第一产业、第二产业、第三产业的融合发展水平。

调节效应模型。在直接效应检验的基础上,检验市场环境在数字技术对旅游业与三次产业融合发展中的调节效应模型如下:

Ta=α+αDigital+αMar+αX+ε

(4)

Ta=α+αDigital+αMar+αX+αDigital×Mar+ε

(5)

Ti=β+βDigital+βMar+βX+ε

(6)

Ti=β+βDigital+βMar+βX+βDigital×Mar+ε

(7)

Ts=γ+γDigital+γMar+γX+ε

(8)

Ts=γ+γDigital+γMar+γX+γDigital×Mar+ε

(9)

(二)变量选取

本文着重探究数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的路径,所以选取旅游产业的融合发展水平为被解释变量,数字技术的发展水平为核心解释变量,市场化水平为调节变量,消费需求、政府财政自主权、教育投入为控制变量。

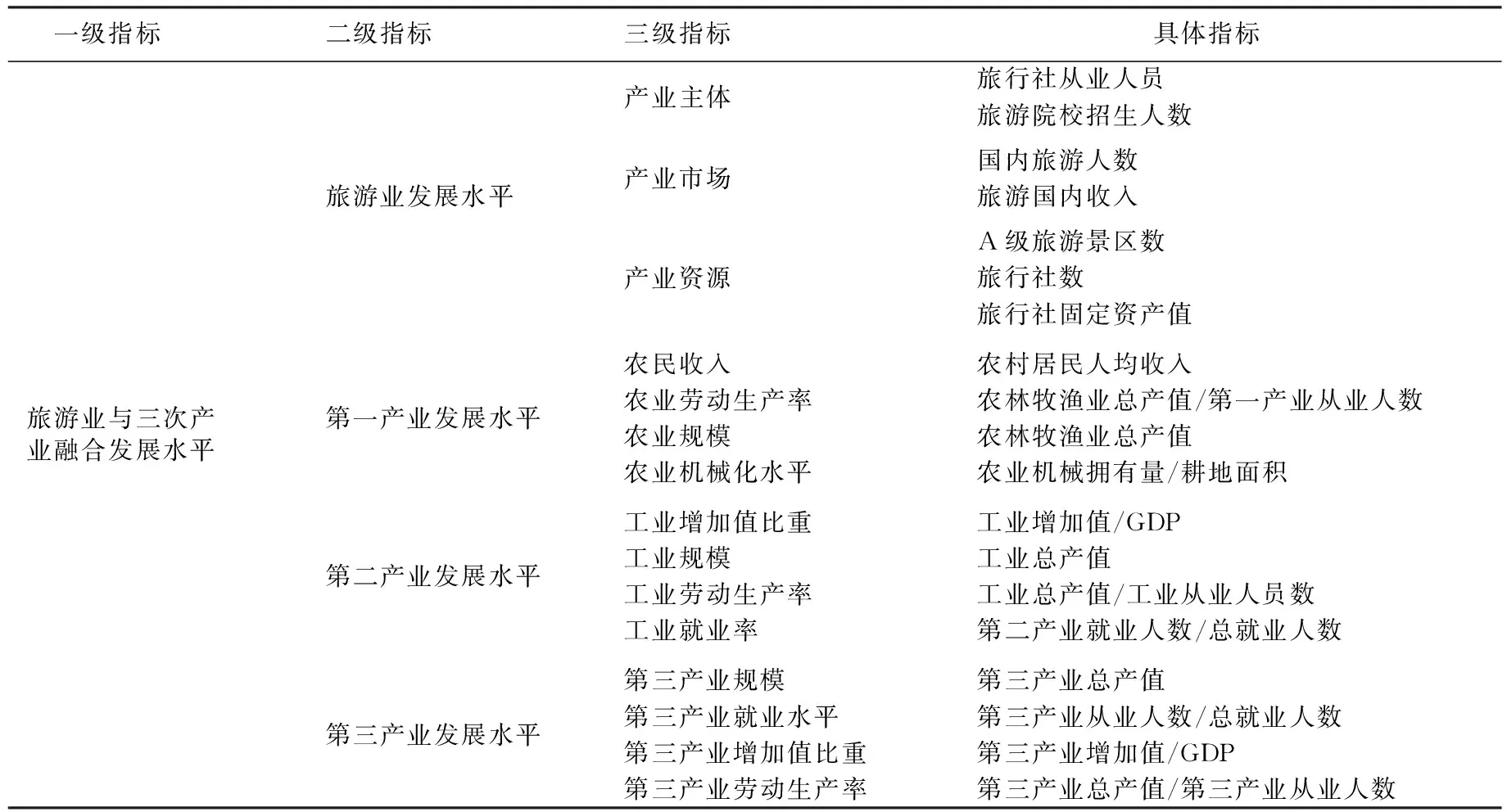

被解释变量:旅游产业的融合发展水平。选用耦合协调度模型计算旅游业与三次产业的融合发展水平,即旅游业与第一产业的融合(Ta)、与第二产业的融合(Ti)、与第三产业的融合(Ts)。借鉴已有研究(翁钢民 等,2016;赵传松,2019),旅游业发展水平由旅游产业主体、产业市场、产业资源三部分要素构成,并依据三次产业发展的特征选取主要评价指标,构建的指标体系如表1所示。

表1 旅游业与三次产业融合发展的评价指标体系

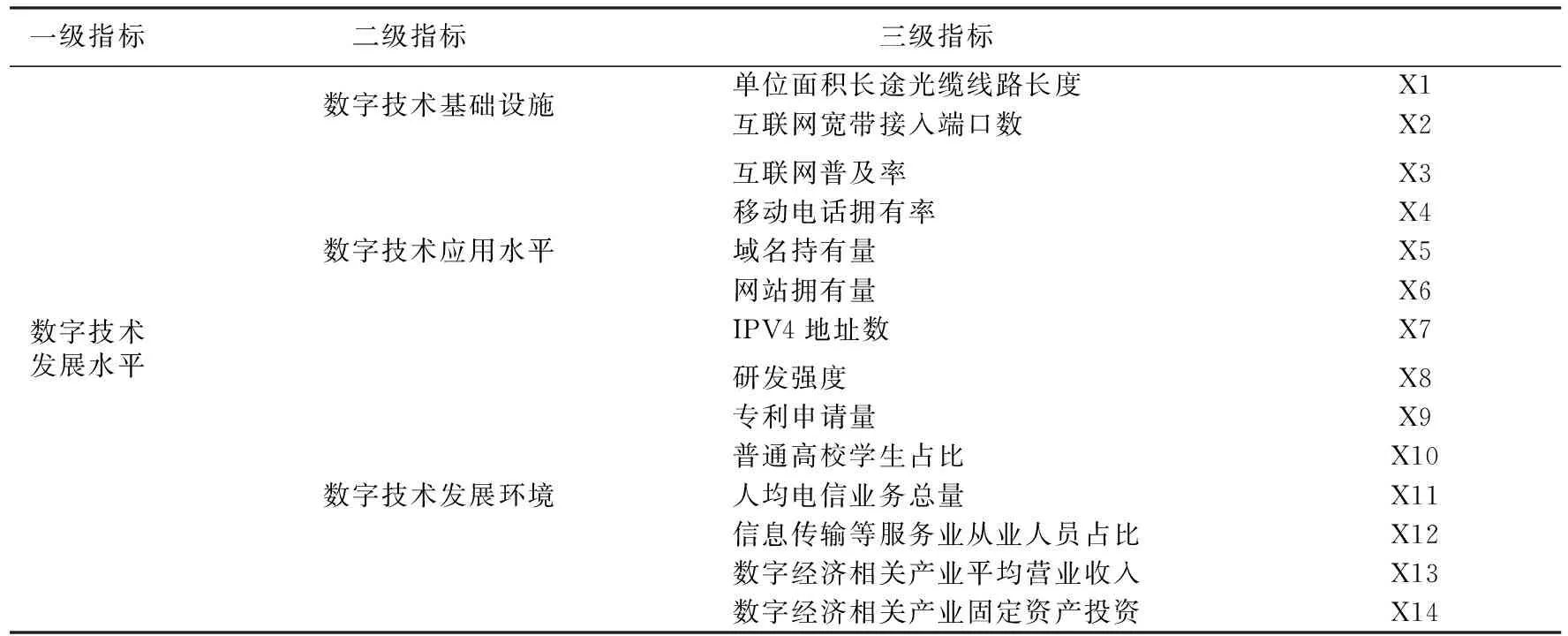

核心解释变量:数字技术发展水平(Digital)。数字技术的发展是一个较为复杂的系统工程,这里采用以主成分分析法计算的数字技术综合发展水平作为数字技术的代理变量,具体的数字技术发展水平指标体系如表2所示。

表2 数字技术发展水平评价指标体系

调节变量:市场化水平。参考韩先锋等(2019),本文选取非国有企业员工占比(Mar)作为市场化水平的代理变量。

控制变量:参考已有研究(张玉蓉 等,2015;周春波,2018;孙剑锋 等,2019),本文将消费需求、政府财政自主权、教育投入作为控制变量。消费需求(Consp):用人均消费支出作为衡量指标。政府财政自主权(Fa):使用一般性财政预算收入/一般性财政预算支出作为衡量指标。教育投入(Edu):用地方性一般预算支出中教育支出/GDP作为衡量指标。

(三)数据来源

本文采用2009—2019年中国30个省份的面板数据研究数字技术对旅游产业融合发展的影响,西藏、台湾、香港、澳门因数据缺失故删除。数据主要来源于相关年份《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国农业年鉴》《全国科技经费投入统计公报》《中国电子信息产业统计年鉴》等。

四、实证结果与分析

(一)数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的实证分析

利用省级面板数据,以计量基准模型和差分GMM模型为研究方法,分别验证数字技术对旅游业与三次产业融合发展的影响。改革开放以来,中国产业结构不断优化,三次产业在国民经济中所占比重有所调整,产业发展成效显著。由于区域发展基础存在差异,区域经济政策有所侧重,因此,进一步以东、中、西为划分标准对经济区域进行研究。

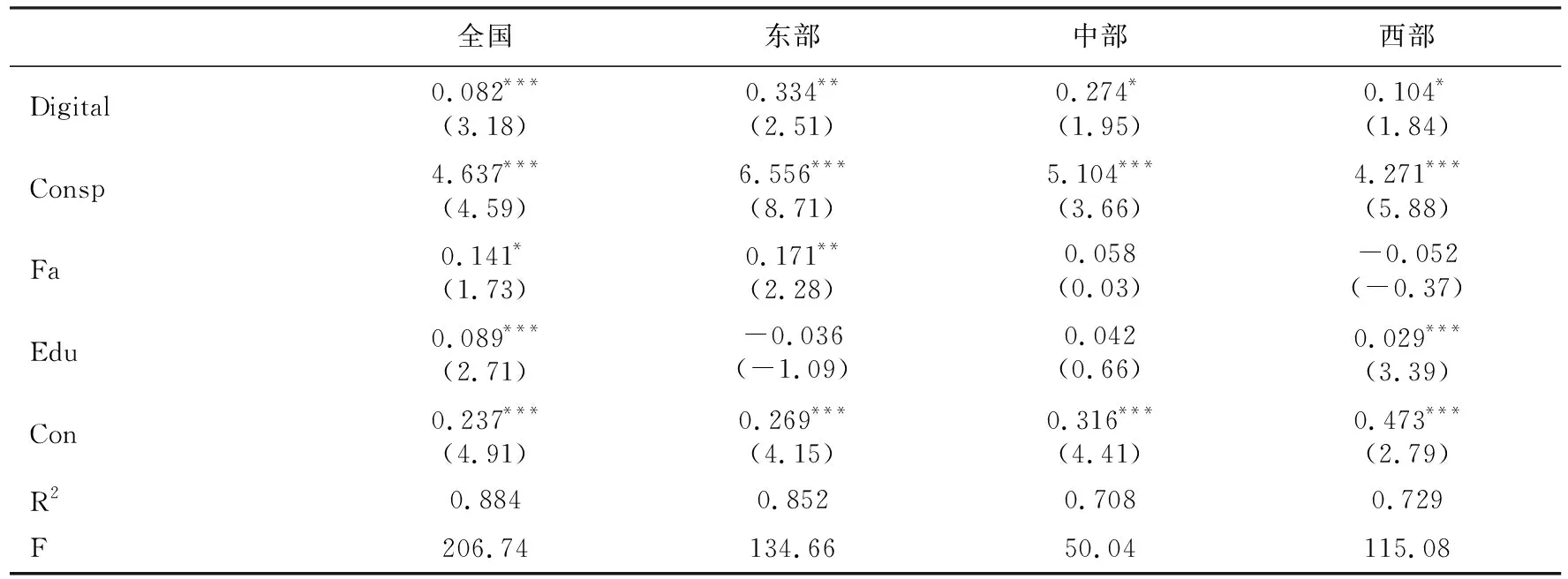

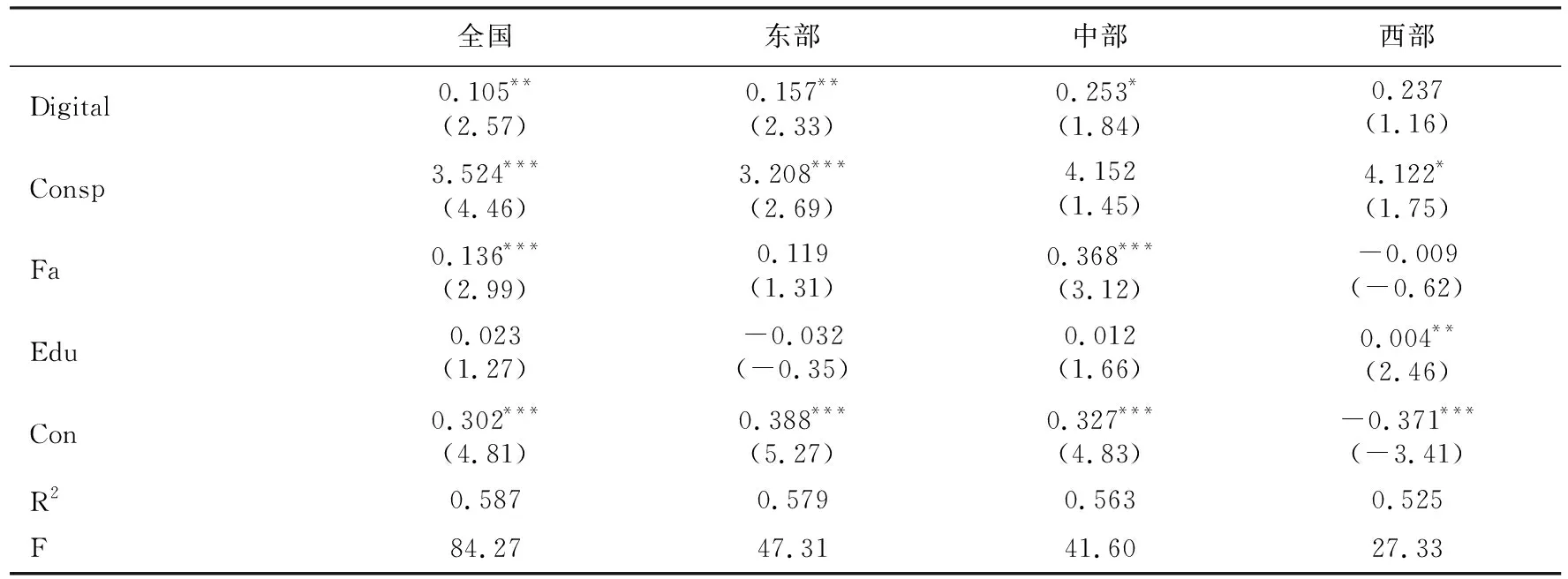

1.数字技术直接效应的结果分析

如表3所示,数字技术对旅游业与第一产业融合的影响效果始终为正,且分别通过1%、5%、10%的显著性水平。其中,全国层面通过1%的显著性水平,表明数字技术对旅游业与第一产业融合的推动效果明显,在各类旅游资源丰富且产业发展形势良好的东部地区,数字技术同样能够促进旅游业与第一产业的融合发展。

表3 数字技术推动旅游业与第一产业融合的实证结果

由表4结果可知,数字技术可以显著推进旅游业与第二产业的融合,西部地区除外。全国、东部、中部地区至少通过10%的显著性水平,数字技术的推动作用对全国层面和地区经济发展水平高、制造业发达、数字技术发展水平高的东部地区影响最为明显。

表4 数字技术推动旅游业与第二产业融合的实证结果

如表5结果所示,数字技术对旅游业与第三产业融合具有显著的促进作用。具体来看,全国范围内数字技术对旅游业与第三产业融合的影响在1%的水平下显著为正。从地区层面来看,东部、中部、西部地区数字技术对旅游业与第三产业融合的影响在不同水平下始终显著为正,对全国和东部地区的促进效应较中西部地区更为突出。

表5 数字技术推动旅游业与第三产业融合的实证结果

根据表3、表4、表5的实证结果,假说1得到验证,即数字技术能够通过技术优势直接推动旅游业与三次产业的融合发展。

从产业自身的发展特点来看,数字技术作为产业融合纽带,在促进旅游业与三次产业融合发展中因产业链条的复杂性,影响效果有所差异。随着经济发展,中国产业结构不断优化,第一产业规模有所缩减,而旅游业与第一产业融合衍生出的特色生态旅游占领巨大的消费市场。并且随着旅游市场需求的多样性以及第三产业的就业比重和产值的提升,“旅游+ ” 等新型业态竞相涌现,其中旅游+养老成为旅游市场中最具潜力的增长点之一,旅游服务业发展成为新趋势,为数字技术提供广阔的应用平台。由于高端装备制造业的产业链长又复杂,并且工业规模和就业率较为稳定,旅游业与第二产业融合发展存在阻力,数字技术对其的推动作用相较于其他两产业更弱。

从东、中、西部区域差异来看,数字技术的影响效应与区域经济发展水平和产业结构特点密切相关。具体来说,东部地区数字技术的促进效果更为明显,与东部地区经济较为发达、消费升级较快,以及数字技术发展基本面良好等有密切关系。而中西部地区产业规模体量较小,数字基础设施建设存在较多短板,数字技术的普惠性扩散效果不明显,发展环境较为复杂。因此,在优化产业发展路径中需依据产业特色和地域优势选择动态化发展策略。

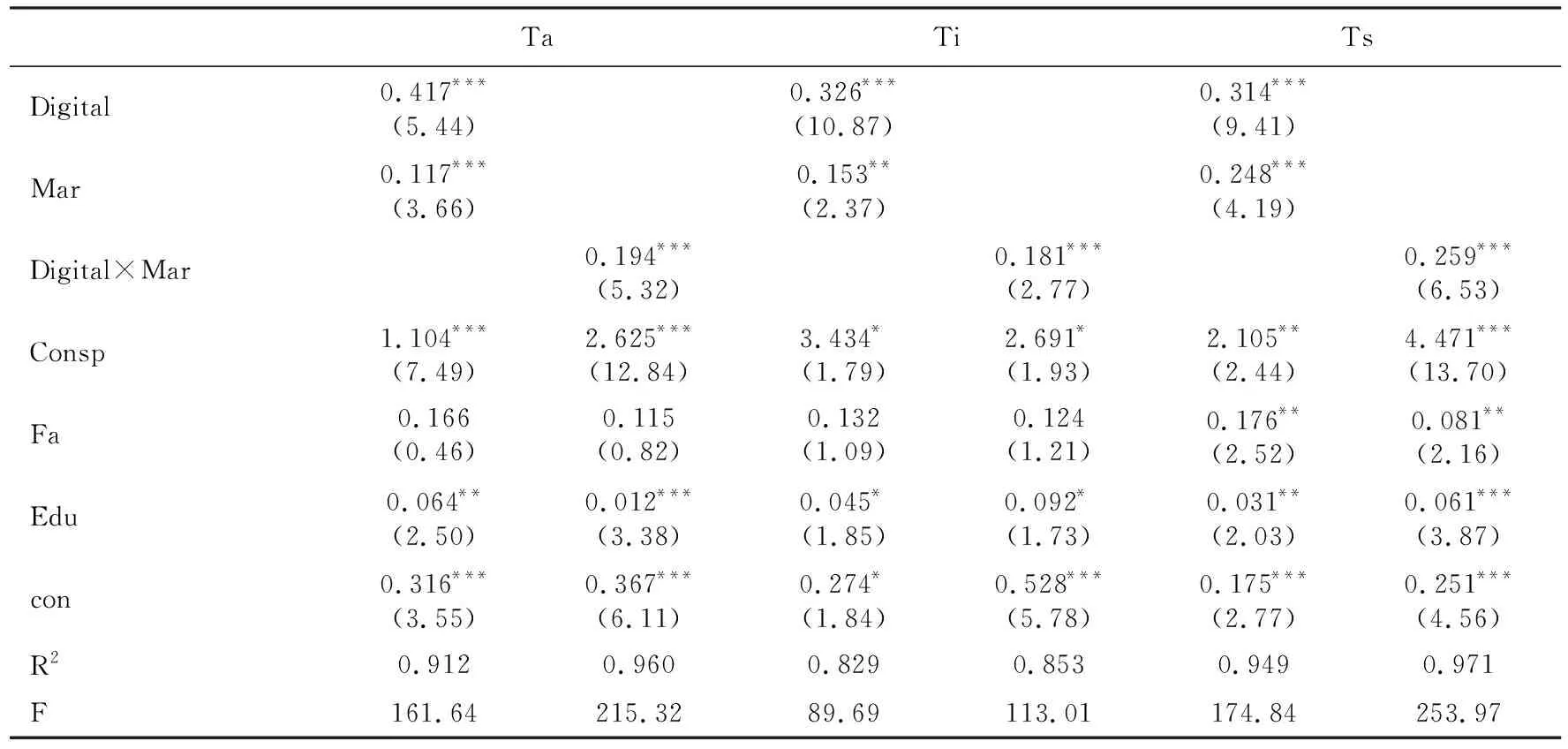

2.市场环境调节效应的结果分析

依据式(4)~(9),并运用全国层面的数据进行市场环境调节效应的实证分析,分别在数字技术直接效应检验的基础上,对市场调节效应进行检验,结果见表6。在数字技术对旅游业与第一产业融合影响的检验中,纳入市场环境调节变量后,数字技术Digital和市场环境Mar的系数均显著。数字技术和市场环境的交互项(Digital×Mar)的系数为0.194,且显著为正,说明市场环境在数字技术对旅游业与第一产业融合的影响中起显著的正向调节作用。在数字技术对旅游业与第二产业融合影响的检验中,纳入市场环境变量进行回归后,数字技术Digital和市场环境Mar的系数也均显著。在数字技术对旅游业与第三产业融合的影响的检验中,纳入市场环境变量进行回归后,数字技术和市场环境的交互项(Digital×Mar)的系数为0.259,且显著为正,说明市场环境在数字技术对旅游业与第三产业融合的影响中起显著的正向调节作用。据此,假说3得到验证,即数字技术能够通过市场环境的间接调节作用驱动旅游产业与三次产业的融合发展。

表6 市场环境调节效应的实证结果

市场环境的调节效应验证了在中国当前阶段市场环境能够影响企业的决策和行为,引导产业内各企业形成内部协作,微观层面的转型升级最终带来产业结构宏观层面的升级,实现产业间的融合发展,产业整体水平及其内部运作逐步向高附加值环节转移,提高了各类要素资源的配置效率,进而持续提升经济综合效益,产业融合的数字化方向得到进一步强化。因此,市场环境能够有效地调节此过程,引导产业融合并释放“协作红利”,在产业转型发展过程中,重视市场环境的建设、改善产业融合的发展条件十分必要。

(二)稳健性检验

通过对全国、东部、中部和西部分区域回归发现,得到的结论基本具有一致性。为进一步增强研究结论的可靠性,在保证数据样本充足性的前提下,本文以各省份为研究对象并采取更换模型和更换解释变量的代理指标两种方法进行稳健性检验。

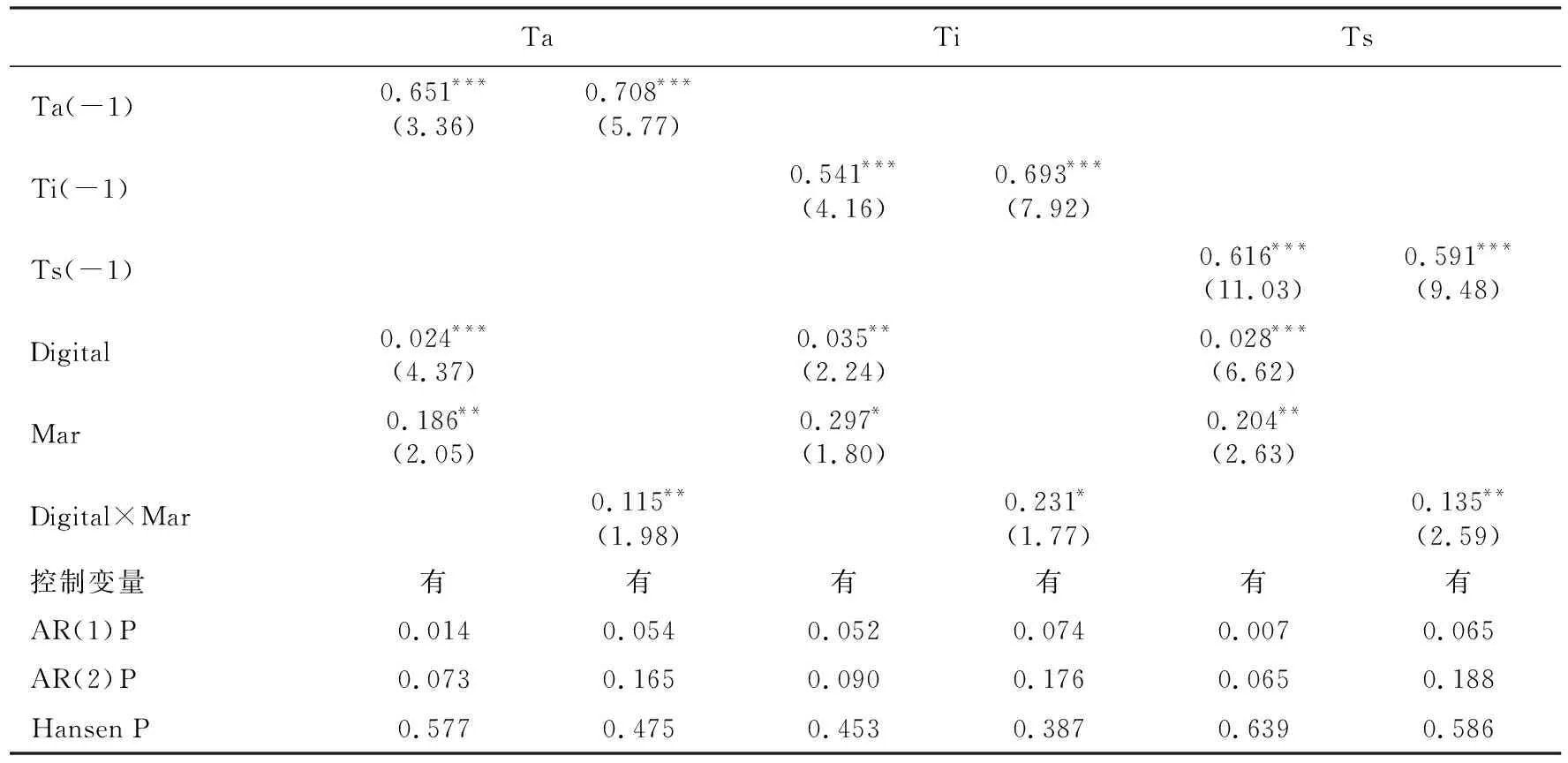

1.更换模型

本文采用动态面板估计方法中的差分GMM模型对上述结果进行稳健性检验。在设定模型时引入被解释变量的滞后一期作为解释变量,并将水平变量的滞后项作为工具变量来克服内生性问题对估计结果偏误的影响。结果见表7。

表7 差分GMM方法下直接效应的实证结果

AR(1)、AR(2)以及Hansen 的P值检验结果由表7所示。AR(1)的P值均小于0.1,表示存在一阶序列自相关;AR(2)的P值小于0.1,表明存在二阶序列自相关,被解释变量Ts的AR(2)的P值大于0.1,表明不存在二阶序列自相关;Hansen检验的P值均大于0.1,拒绝了原假设,因此工具变量的选取不存在过度识别问题。在所有模型的相关检验结果中,被解释变量的滞后项均显著为正,旅游业与三次产业的融合水平均会受到上期的影响,因此将被解释变量的滞后项纳入模型是合理的。结果与表3、4、5结论具有一致性,即数字技术能够推动旅游业与三次产业的融合发展。假说1再次得到验证。

表8是差分GMM方法下的调节效应估计结果。AR(1)、AR(2)以及Hansen检验的P值如上所述,同样均满足相关条件,表明工具变量的选取不存在过度识别问题,也说明使用此方法进行估计是有效的。差分GMM方法下市场调节效应的实证结果显示,Digital×Mar的系数显著为正,验证了市场环境在数字技术对旅游业与三次产业融合发展的影响中发挥正向的调节作用,即假说3再次得到验证。

表8 差分GMM方法下调节效应的实证结果

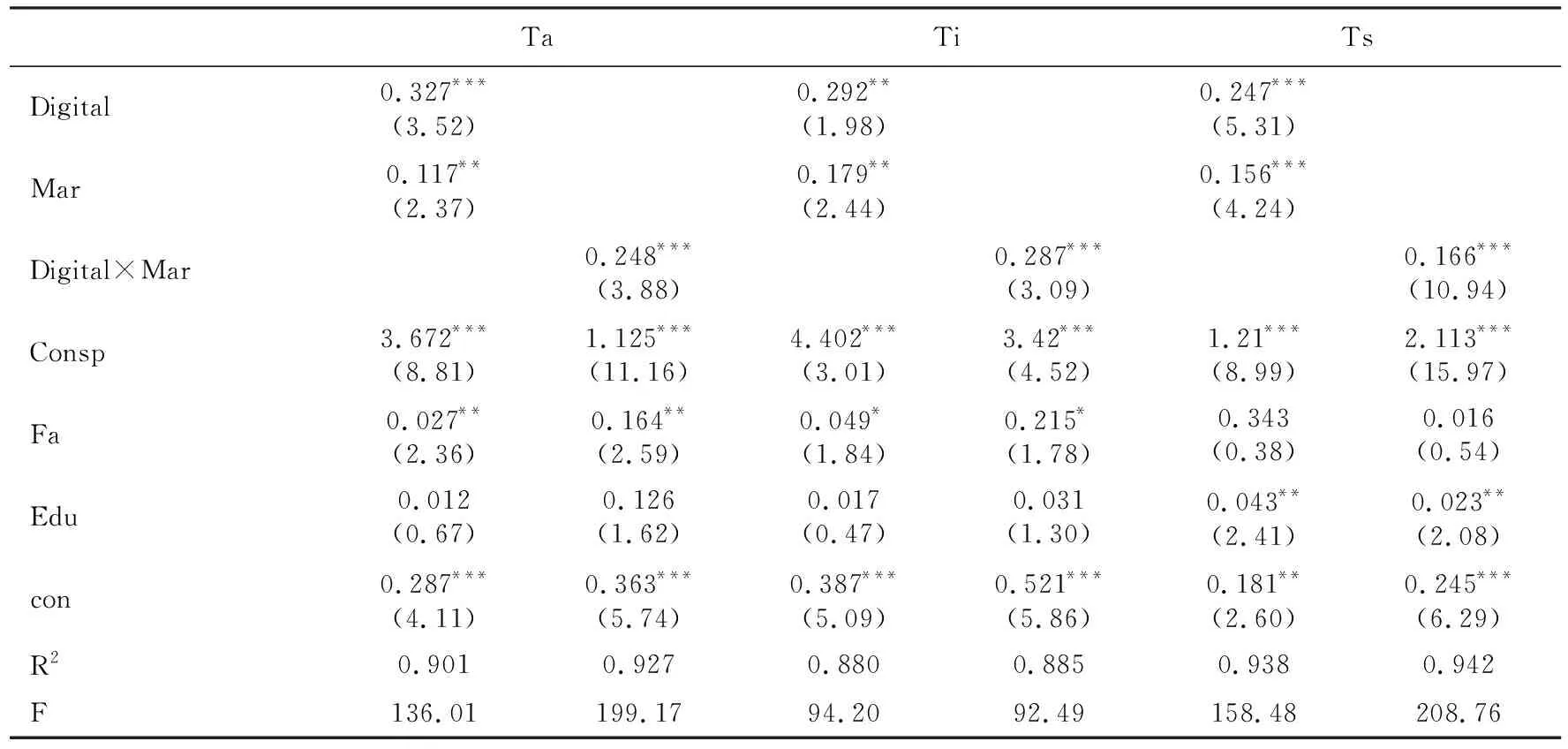

2.更换解释变量

更换数字技术的代理指标后再次对相关研究假说进行验证。由于主成分分析法使用浓缩信息的原理,只能得到各因子的权重,无法得到具体每个分析项的权重,这里继续结合熵值法计算各指标权重。该方法可以通过多行业部门的共同发展,详尽地反映数字技术发展的动态演进和升级方向。

更换解释变量后,结果如表9所示。数字技术的系数分别通过了1%、10%的显著性水平检验,表明数字技术显著推动了旅游业与第一产业、第二产业、第三产业的融合,即数字技术能够显著推动旅游业与三次产业的融合发展。假说1进一步得到验证。

表9 更换解释变量后直接效应的实证结果

更换解释变量后,对市场环境调节效应进行稳健性检验,结果如表10所示。在纳入市场环境调节变量后,数字技术Digital和市场环境Mar的系数均显著。且数字技术与市场环境的交互项(Digital×Mar)的系数分别为0.248、0.287、0.166且显著为正,说明市场环境在数字技术对旅游业与三次产业融合发展的影响中起显著的正向调节作用。结果与表6得出的结论基本一致,即在市场环境的调节作用下,数字技术能够推动旅游业与三次产业的融合发展,假说3进一步得到验证。

表10 更换解释变量后市场环境调节效应的实证结果

五、门槛效应分析

为进一步探究数字技术对旅游业与三次产业融合发展的促进作用是否随数字技术发展水平差异而呈现出不同特征,本文以数字技术作为门槛变量,通过门槛回归模型尝试探究数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的门槛效应。

1.研究方法

参照Hansen(1999),构建以下门槛回归模型,分析数字技术对旅游业与三次产业融合发展影响的门槛效应:

y=μ+βx+ε若q≤γ

(10)

y=μ+βx+ε若q>γ

式(10)为单门槛回归模型。其中,y为被解释变量,x为解释变量,q为门槛变量,γ为门槛值,ε为扰动项,μ为个体截距项。式(10)为固定效应模型。在式(10)中,将样本观测值分为两个区间,当门槛变量小于等于门槛值时,式(10)上式起作用;当门槛变量大于门槛值时,式(10)下式起作用。

若使用指示函数I(·),可将式(10)简化为:

y=μ+βx·I(q≤γ)+βx·I(q>γ)+ε

(11)

当q≤γ时,I(q≤γ)=1,I(q>γ)=0;当q>γ时,I(q≤γ)=0,I(q>γ)=1。

式(11)为假设仅存在一个门槛值的情形,考虑到样本完全存在多个门槛值的可能性,这里对模型拓展如下:

y=μ+βx·I(q≤γ)+βx·I(q>γ)+...+

βx·I(q≤γ)+βx·I(q>γ)+ε

(12)

2.模型估计

为研究数字技术对旅游业与三次产业融合发展的门槛效应,结合上述对门槛回归模型的介绍,采用Hansen(1999)的研究方法,建立双机制门槛回归模型,分别验证数字技术对旅游业与三次产业融合发展的门槛效应:

Ta=μ+ζDigital·I(q≤γ)+ζDigital·I(q>γ)+δX+ε

(13)

Ti=μ+ηDigital·I(q≤γ)+ηDigital·I(q>γ)+δX+ε

(14)

Ts=μ+φDigital·I(q≤γ)+φDigital·I(q>γ)+δX+ε

(15)

其中:q为门槛变量;I(·)为指示函数;γ为门槛值;Digal为核心解释变量(门槛依赖变量);Ta、Ti、Ts分别为被解释变量;X为一系列控制变量,包括消费需求(Consp)、政府财政自主权(Fa)、教育投入(Edu);ε为扰动项;μ为个体截距项。

3.门槛效应的结果分析

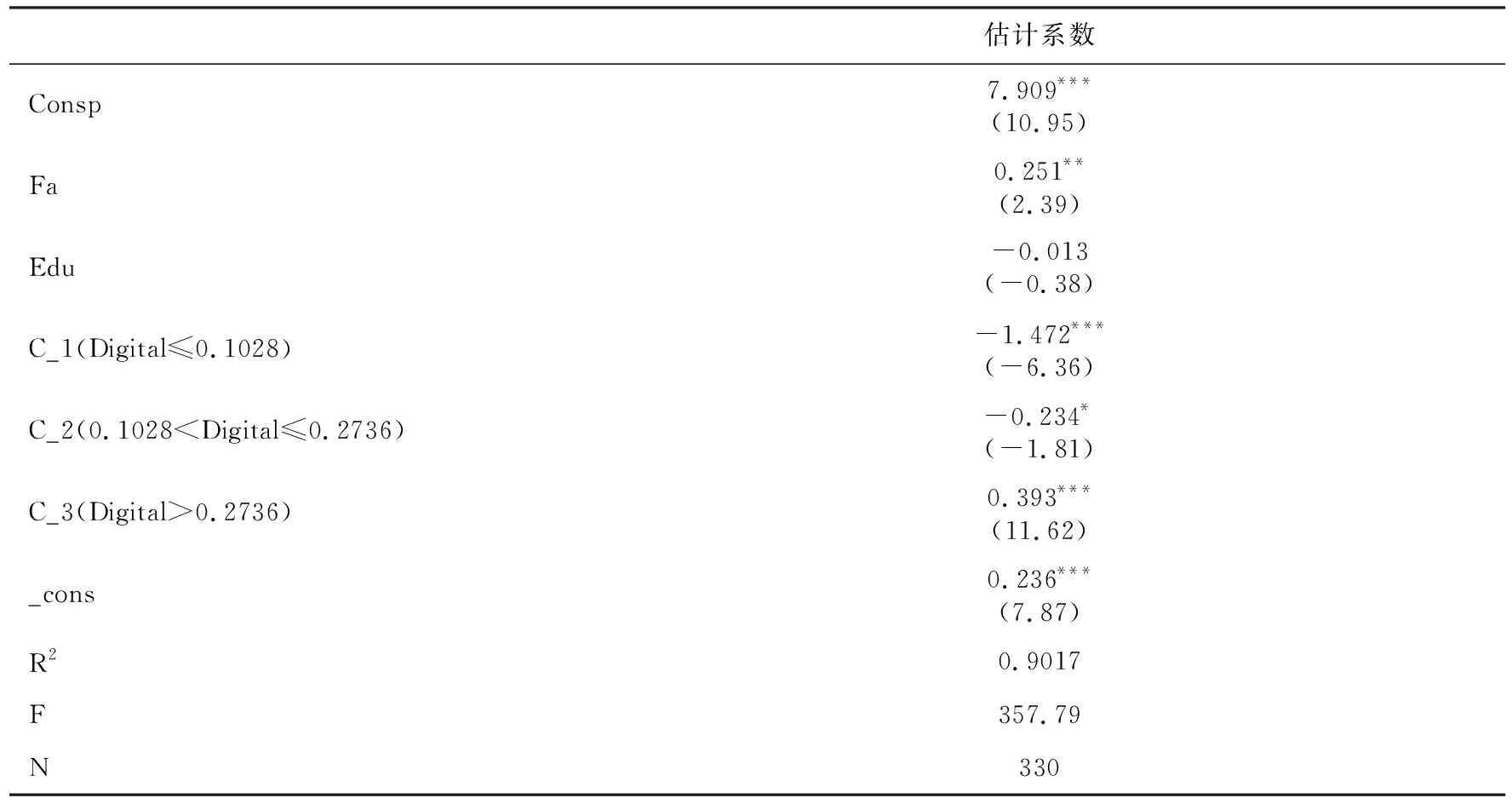

利用Hansen(1999)建立的两机制门槛回归模型估计门槛个数以及相对应的门槛值,然后通过Bootstrap自助抽样法对门槛效应的显著性以及门槛值进行检验。重复以上步骤进行双门槛以及多门槛效应检验,可确定是否存在两个及以上的门槛值。分别做数字技术对旅游业与三次产业融合发展的门槛效应检验,发现只有数字技术对旅游业与第三产业融合发展的门槛效应检验有效。完成门槛效应检验后,对双门槛模型门槛值进行估计和检验。双门槛模型的两个门槛估计值分别为0.1028、0.2736,据此可将数字技术发展水平划分为3个不同区间:低等数字技术发展水平(0

表11列示了数字技术推动旅游业与第三产业融合发展的双重门槛回归估计结果。可以看到,当数字技术发展水平小于0.1028时,数字技术的弹性系数为-1.472,且在1%的水平下显著,表明此时数字技术对旅游产业融合发展具有显著的负作用。这是由于数字技术发展水平较低时,专业化水平低和自主创新能力较弱,且缺乏良好的数字网络基础设施,难以在短期内以技术优势实现旅游产业的融合发展。此外,受限于数字技术人才供给不足,导致其推动旅游产业融合困难,复合型人才匮乏成为旅游产业融合发展的难点之一,影响旅游产业链竞争力的提升和产业链的稳定性。当数字技术发展水平处于0.1028和0.2736之间时,其弹性系数为-0.234,且在10%水平下显著,由此说明数字技术显著抑制旅游业与第三产业的融合发展。当数字技术发展水平大于0.2736时,数字技术的弹性系数为0.393,表明当数字技术发展水平越过一定门槛时,数字技术对旅游业与第三产业的融合发展具有显著的促进作用。据此,假说2得到验证,即数字技术在推动旅游业与第三产业融合发展中呈现出非线性特征。

表11 数字技术推动旅游业与第三产业融合发展的双重门槛回归结果

由此可以看出,数字技术发展规模较小时,扩散效果不明显,旅游业与三次产业融合缺少高质量的资源共享平台,以数字技术为核心的信息交流平台作用微弱。随着数字技术服务供给规模的增大,数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的作用逐渐凸显,又进一步刺激数字技术的创新活力。随着数字技术水平提升,数字技术对旅游业与第三产业的融合发展存在着正向影响。当数字技术处于适度发展水平时,旅游业与第三产业的融合发展为数字技术的发展提供广泛的应用场景,会极大吸引正处于发展状态的数字产业技术的投入。当数字技术实现进一步发展时,其自身具备的技术优势会促进各类产业资源平台的专业化程度的提高,对传统产业融合发展的促进作用就会显著增强。因此,增大数字技术的研发力度,有助于促进数字技术对旅游业与第三产业融合发展的正向作用,数字技术发挥纽带的作用明显;同时,旅游产业结构的不断优化,能进一步增强数字技术的扩散优势。在数字技术促进产业融合背景下,大力发展数字技术,形成产业发展新动能,是产业转型升级至关重要的一环。

六、研究结论与政策启示

(一)研究结论

基于数字技术的直接传导和通过市场环境的间接传导,本文阐释了数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的影响路径,全国和区域层面多维度实证分析结果表明:

首先,数字技术对旅游业与三次产业的融合发展具有正向作用,但因产业链条的复杂性,数字技术的推动效果有所差异,消费需求、政府财政的自主权、教育投入对旅游业与三次产业的融合发展呈现不同的影响效果。

其次,鉴于市场环境能够影响企业的决策和行为,实现企业微观层面的转型升级,最终带来产业结构宏观层面的升级,实现产业间的融合发展,市场环境在数字技术对旅游业与三次产业融合的影响中起显著的正向调节作用,但显著性在旅游业与不同产业的融合中有所差别。

最后,由于数字技术的发展是一个动态演化的过程,数字技术推动旅游业与三次产业融合发展的影响因数字技术发展水平呈现不同的特征,实证结果表明,当数字技术作为门槛变量时,只有数字技术对旅游业与第三产业融合发展的门槛效应检验有效,且数字技术对旅游业与第三产业的融合发展的影响呈现先下降后上升的U形变化。

(二)政策启示

由以上结论,可以得出以下政策启示:

一是夯实数字经济基石,形成产业发展的新动能。在数字经济背景下,产业发展取决于对数据的获取和分析处理能力。加大数字经济基础设施建设投资,特别是核心技术基础设施的建设力度,如加强云计算中心、大数据平台等数字化部署与应用,着力打造新计算、新存储、新网络等新型数据中心。加快建设平台化的云计算服务,为旅游产业的跨界融合提供合作平台,实现旅游业与三次产业融合的全智能化运营和产业资源的协同共享。针对数字经济发展中存在的地域失衡,东中西部差距较大、数字鸿沟明显,尤其是中西部地区覆盖率低的问题,政府在加大5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建的投入力度时,应在巩固东部地区发展优势的同时,适度推动资源配置和扶持政策向中西部地区倾斜,扩充中西部地区优质资源的储备,平衡区域间数字经济基础设施的配置水平。实现数字技术应用的落地红利,既能兑现在工业生产环节,也能有效扩展至社会服务各领域,使数字技术成为推进旅游产业融合发展的新动能。

二是聚焦融合创新活力,拓宽产业转型技术路径。加快数字技术的创新应用是提高产业竞争力的有效途径。通过推动“政产学研用”协同创新,提高数字技术相关产业以及服务类产业的互动频率。如北京建立创新协同区,力争集聚多所高校、创新人才、科研平台、科技孵化企业;宁夏等区域创新资源相对不足,应重点关注线上资源以及区域间的创新资源的交流互动。深化旅游业、三次产业与数字技术供应商的业务合作,将全息投影、虚拟仿真、数字孪生等技术应用于旅游业与三次产业转型发展的关键环节,着力解决制约产业转型的“卡脖子”难题,加速传统营销迈向直播营销,实现产品营销线上、线下“两条腿”走路。如东部沿海地区可采用线上线下结合的方式进行产品推介,而交通发展较为滞后的西部地区则重点发展线上营销模式。依托数字技术搭建集数据安全与社会资源为一体的公共服务平台,积极鼓励旅游企业借助大数据、云计算实现在产品研发、制造、销售等方面信息共享,形成创新驱动的产业发展新格局,以绿色可持续的空间利用方式重塑旅游产业融合发展的数字化旅游新业态。

三是强化市场环境建设,改善产业融合发展条件。市场环境能够影响企业的决策和行为,实现企业微观层面的转型升级,最终实现产业间的融合发展。旅游等服务类企业应致力于大数据平台的建设与应用,并结合强大的用户图像能力和数据挖掘筛查技术,精准洞察用户潜在需求,一站式提供多样化产品,利用互动多媒体技术进行宣传推广和线上展厅设计。在数字化生存背景下,传统企业的组织与发展模式必须因时而变,在顺应市场规律和增强市场活力的前提下推进产业的数字化转型,确立“发展—管理—规范”的演进逻辑,对建立数字经济背景下健康有序的市场环境至关重要。重视第三方机构构建融数字技术、旅游、农业、工业、康养等资源为一体的服务体系,并发挥其在技术提供、交易担保、风险评估、人才共享、业务对接、市场监管等方面的信息纽带作用,促进各级区域、交叉学科以及三次产业之间战略协同,为旅游业与三次产业融合发展提供良好的市场环境和发展条件。

四是依托政府政策引导,统筹区域协同创新发展。作为产业融合发展的新模式,旅游产业融合的数字化发展离不开制度环境的协同与配套。为降低产业与技术融合错配带来的效率损失,地方政府应基于产业个体效应与经济发展现状选择产业发展策略,如珠三角地区依托政策支持,积极开拓国际市场和客源,推进多层次旅游合作。依托数字技术搭建并完善政务云平台,提供软件服务、隐私安全服务、运行保障等多样化云服务,不断提升政府效能,增强政府服务产业发展的能力。给予旅游相关企业税收减免,为三次产业在转型中因融资、改造、业务推广等营运活动产生的资金难题提供政府拨款,为产业融合发展提供数据中心或云计算的基础设施服务商在用地、用能等方面的优惠政策,激发新业态的发展活力。除此之外,加大财政及金融政策对旅游产业融合发展的支持力度,如设立产业数字化发展专项资金,大力扶持偏远乡村旅游资源的开发和产品的销售,同时引导金融机构加大对旅游产业融合发展示范项目、重点项目的信贷投放,增强旅游企业的发展信心和后劲。