儿童眼中的好游戏*

2022-08-10贺小琼鄢超云

贺小琼 鄢超云 郭 姗

(四川师范大学教育科学学院 四川 成都 610066)

一、问题的提出

游戏在儿童成长和发展中扮演着十分重要的角色。“玩耍是自我与自然世界和他人世界之间的完美桥梁。我在与我之外的世界的关系中了解我自己”[1]。“迅速增多的大脑研究显示,游戏在发展中的作用要比以往——即便是以前科学家的预计——想象的大得多”[2]。“玩乐就像是自然界发明的能使复杂的大脑进行自我创建的最先进的程序之一”[3]。游戏的发展价值确定了其在学前教育中的重要地位,游戏相关研究也越来越受到关注。近年来,儿童游戏研究文献呈几何级数增长,实践中幼儿园游戏也不断推陈出新,呈现出种类纷繁、热闹纷呈的景象。尽管如此,幼儿园游戏依然存在诸多问题。有研究者通过比较“理想的游戏”“教师理解的游戏”“儿童经验的游戏”时发现,三者存在显著差距,其原因可能与中国传统文化观念、早期教育的功利化、教师的儿童观、游戏与教学的矛盾关系,以及幼儿园游戏未能很好地满足儿童的需要有关[4]。另有研究指出,幼儿园游戏所关注的主要问题集中在什么样的游戏最有价值、教师应该如何指导游戏、幼儿在游戏中怎样进行学习、教学内容如何在游戏中进行组织、教学目标如何通过游戏得以实现等方面。游戏的价值就在于它的学习价值,它成为学习的手段[5]168。实践中,游戏大多以教育途径和学习工具的形式在幼儿园存在,游戏的教育和发展价值被寄予较高的期待。对游戏的教育和发展价值过度强调导致儿童游戏被成人控制的现象十分突出,而儿童在游戏中是否获得自由、快乐、满足和成就感等体验却鲜有得到关注。

有关幼儿园游戏活动质量的研究也显示,幼儿园游戏活动存在各种各样的质量问题。如有研究者对长沙市示范性幼儿园游戏活动质量进行评价时发现:美术游戏活动质量高于其他游戏活动质量,沙/水游戏质量低于其他游戏活动质量;游戏活动空间和材料基本适宜,但材料的丰富性还有待提高;游戏材料管理有序,但幼儿缺少自由选择的机会;游戏与主题的关联、与日常教学活动的关联、与日常生活的关联都十分有限[6]。另有研究者运用《中国托幼机构教育质量评价量表》(试用版)子量表五“游戏与活动”对H市9所省一级幼儿园游戏活动质量调查表明,H市9所省一级幼儿园的游戏活动总体质量处于中等偏良好水平,其中,材料与空间维度得分最高,游戏设计与指导次之,机会与时间得分最低,说明H市9所省一级幼儿园游戏的“软件”水平低于“硬件”水平[7]。已有研究在揭示幼儿园游戏质量问题的同时也反映出游戏质量研究中“自上而下”“由外而内”的研究视角,作为游戏亲历者——儿童的声音未能在游戏质量研究中得到倾听。

“游戏呼唤多重视角的解释”[5]148。正如詹姆斯·约翰森等所说,“游戏应在特定的环境中由孩子自己来定义”[8]7。游戏质量研究也应当发展一种“自下而上”“由内而外”的研究视角,认真倾听儿童的声音。只有儿童喜欢的、儿童眼中真正的好游戏才能吸引他们主动参与,让儿童在其中体验快乐并获得发展。本研究致力于从儿童的视角出发,探析儿童对常见游戏所持的观点,探究儿童眼中好游戏的特征,通过揭示作为当事人的儿童眼中好游戏的特征,启发教师树立儿童视角的游戏质量观,在幼儿园游戏组织和评价中建立儿童意识,更好地支持儿童游戏。

二、研究方法

(一)研究工具

本研究采用“视频引谈法"。该方法类似于照片引谈法。美国人类学家格雷戈里·贝特森(Gregory Bateson)等人于1942年第一次将照片作为研究的主题,对巴厘岛文化进行解释。照片引谈法作为一种真正意义上的研究方法,是由约翰·科利尔(John Collier Jr)在1957年用该方法对英国斯特灵加拿大社区心理健康进行研究时提出。此后,照片引谈法逐步运用于不同年龄段的儿童研究中[9]。该方法也受到托宾(Joseph Tobin)等学者在研究三种文化(中国、日本、美国)中的幼儿园时所用方法的启示。托宾等人用视频的方式记录不同文化中儿童在幼儿园的一日生活并以此引发不同视角的观点与对话,探析了三个国家幼儿教育的现状与社会大环境的关系。录像资料是其研究方法的核心,“录像不是数据,而是线索、是刺激来源、是讨论的主题、是访谈的工具”[10]。受上述相关研究方法的启发,本研究针对研究对象的特点和研究的实际需要采用“视频引谈法”,以游戏视频作为刺激源,在儿童观看视频的基础上对其进行访谈,通过基于游戏视频的对话,探析儿童眼中好游戏的特征。对于儿童自己玩过、有经验的游戏,动态视频能唤醒儿童的已有体验,从而儿童能对游戏作出评判;而对于儿童自己没玩过、没有直接经验的游戏,动态视频又能给儿童展示完整的游戏过程,帮助儿童进行判断。视频在此扮演着问题线索、讨论主题及访谈工具的角色,以尽可能地激发儿童充分表达真实想法。在访谈视频的选择上,为了尽量呈现全面而丰富的游戏类型,通过现场拍摄和网上下载相结合的方式共收集60余个儿童游戏视频,经专家和幼儿园教师提名,最终筛选出43个常见游戏。这些游戏囊括学前儿童游戏的大多数种类,既包含幼儿园常开展的角色游戏如“娃娃家”、规则游戏如“抢椅子”、体育游戏如“老狼老狼几点了”等,又包含伴随现代信息技术日益迅速发展而出现的电子游戏如手机游戏、平板电脑游戏,还包含现在儿童少有机会接触的民间传统游戏如“玩泥巴”“翻线”“滚铁环”等。此外,部分活动不存在游戏和非游戏的明确界限,这类活动是否属于游戏全在于参与者的主观体验,因此在提供的游戏视频中也涉及如“洗碗”“看书”“发呆”等模棱两可的活动内容。研究者以能通过观看视频清楚了解游戏的主要内容和过程为标准,将每个游戏剪辑成时长15秒左右的小视频,最后把43个游戏整合为播放时长10分钟左右的视频集。视频集作为重要的问题线索,由研究者在访谈过程中播放给儿童观看,引发儿童对视频中展现的游戏进行评判。

(二)研究对象

研究对象来自C市的4所幼儿园,包括两所省级示范幼儿园、1所市级一等幼儿园和1所公益性民办幼儿园。每所幼儿园选择4个大班,按每班儿童名单的顺序抽取排列在最中间并愿意参与的两名儿童(1名男孩、1名女孩)进行访谈。总共34名儿童参与访谈,其中男孩18名(包括1名未被抽中而主动要求参与的男孩和另1名双胞胎弟弟)、女孩16名。访谈采取一对一的方式进行,告知儿童这里有一些小朋友玩游戏的录像,请他来看看并按照1“很不好”、2“不好”、3“一般”、4“好”、5“很好”(以大哭、伤心、面无表情、微笑、大笑5个表情图代表5个评分)的分数分别对视频中的游戏进行评判并解释理由。每播放一个游戏视频便暂停,给予儿童充足的评判时间并鼓励儿童详细解释理由,直到儿童观看评论完43个游戏。为完整而客观地记录儿童对游戏的阐释,访谈中全程录音,事后及时将音频逐句转录成文字资料并进行分析。由于语言表达能力尚处于发展中,儿童未必能清楚而准确地表达自己的所有观点,其喜怒哀乐可能反映在他的表情及动作中;因此,访谈过程中对儿童在观看游戏视频时表现出的突出的表情动作也加以记录,作为补充。每名儿童的访谈时间在30~40分钟。

三、研究结果与分析

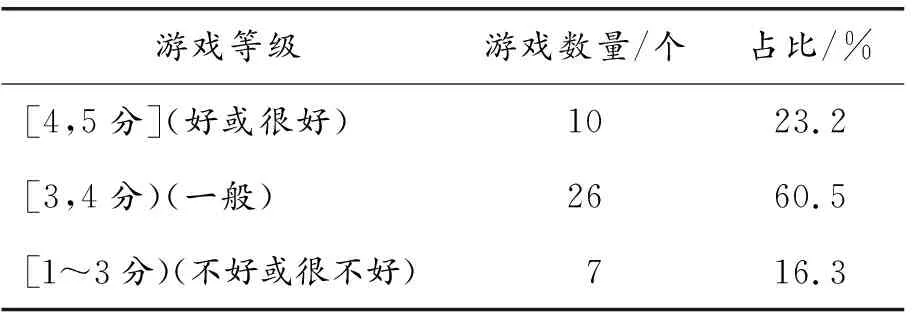

研究结果显示,在所呈现的43个游戏中,被儿童评判为“好”或“很好”(平均分在4及以上)的游戏有10个,分别是“玩沙”“滚铁环”“地面建构”“电子游戏机游戏”“玩乐高”“游戏场投篮(电子计数)”“老狼老狼几点了”“新式玩陀螺”“商场拓展游戏”“抢椅子”。被儿童评判为“不好”或“很不好”(平均分在3以下)的游戏有7个,分别是“打闹”“逗乐”“聊天”“玩泥巴”“抬轿子”“发呆”,以及“创意怪走”(手脚着地,仰面向上在地上走)。其余游戏平均分均为3~4分(不含4分),是儿童眼中质量一般的游戏。具体统计见表1。

表1 儿童眼中的游戏质量

进一步对儿童眼中的游戏质量进行分析发现,儿童对游戏好坏的评判有其特征,具体表现如下。

(一)是否好玩是儿童评判游戏好坏的重要标准

在被儿童评判为好的游戏中,被提及频率最高的词是“好玩”,乐趣和愉悦是儿童判断游戏好坏的关键因素。儿童在对“玩沙”“滚铁环”“老狼老狼几点了”等游戏的评判中,都反复提到“好玩”“很好玩”“太好玩了”“非常好玩”“超级好玩”“很开心”“很有意思”等,仅“老狼老狼几点了”一项游戏,以上词汇就被儿童提及20余次。而对于“打闹”“逗乐”“聊天”等游戏,均有一半以上的儿童给出了1分或2分,原因在于他们认为这些游戏“不好玩”“有点无聊”“没意思”。可见,“好玩”是儿童眼中好游戏的重要标准,儿童对好游戏的好玩存在两种不同的诠释。

1.好游戏是儿童已有好玩经验的延续

儿童眼中好玩的游戏是儿童玩过且有过愉快情感体验的游戏,如“玩沙”“地面建构”“玩乐高”等,被访儿童大多有玩这些游戏的经验。他们之所以觉得好玩,或因为这些游戏材料丰富、可塑性强、玩法多样,或因为他们觉得这些游戏过程令人愉悦、游戏结果有趣,抑或因为这些游戏能满足想象、实现愿望。例如,沙的特性决定它具有较强的可塑性,儿童可按照自身兴趣和需要自主操控“玩沙”游戏。关于“玩沙”,被访儿童兴奋地提及“喜欢用沙来堆各种各样的东西”,“最喜欢玩沙,搭房子、做蛋糕、插旗子、藏宝藏挖宝藏”,“可以堆很多东西,可以创造小兔子”。又如,“地面建构”和“玩乐高”也是大多数儿童眼中好玩的游戏,他们认为,“搭积木还不错,可以搭出各种各样的形态”,“搭的时候很有意思,收的时候也好玩”,“我喜欢拼乐高,很好玩,喜欢拼好了很漂亮,拼的时候也很开心”。由儿童的评论可知,这类游戏的好玩是儿童已有经验的唤醒与延续,游戏好不好玩与儿童上次怎么玩及上次玩得怎么样等体验直接相关。好玩的游戏能让他们充分体验过程的开放与自由、轻松与愉悦,还能让他们产生成就感。

2.好游戏是儿童推测好玩的游戏

儿童眼中好玩的游戏,是儿童虽然没有玩耍体验,但他们推测好玩的游戏。通过观看视频,儿童感觉有些游戏看上去很好玩、很有意思,因而十分想尝试,如传统游戏“滚铁环”。受社会变迁、城市化进程迅速发展等多因素影响,传统游戏已逐渐被排除在童年生活之外,被访儿童大多没有玩耍“滚铁环”游戏的经验。尽管儿童没有直接玩耍经验,但视频中所展现的游戏方式可能与儿童的已有经验产生了某种“链接”,激发了儿童跃跃欲试的愿望。关于“滚铁环"游戏,很多儿童都表示“看起来很好玩,想试一下”。这类被儿童推测好玩的游戏,具有新鲜感和“邀请性”,能引发儿童的游戏愿望并带给他们全新的游戏体验,也是儿童眼中的好游戏。

(二)是否刺激是儿童眼中游戏好坏的又一评判标准

除“好玩”外,在儿童对好游戏的评论中,另一个提及较多的词是“刺激”。是否刺激是儿童评判游戏好坏的又一重要标准。“商场拓展游戏”“抢椅子”“电子游戏机游戏”等都是儿童认为较刺激的好游戏。关于刺激,儿童有自己的阐释,他们说,“刺激就是有点吓人,但很有趣”,“刺激就是很惊险”。

对儿童认为刺激的好游戏加以分析,可以发现这类游戏都有相对明显的规则,存在可即时识别的输赢,具有冒险性,并能从身体上的力量、速度、耐力、平衡、协调、灵敏以及心智上的策略、胆量、抗逆力等方面给予儿童某种挑战。在对“商场拓展游戏”的评论中,有儿童说,“这个超刺激,东西都是摇晃的”。还有儿童在回忆自己玩该类游戏时提到,“最喜欢,我以前上去玩,特别好玩,第一遍有点害怕,第二遍就不怕了,现在胆子都大了”。在评论“抢椅子”游戏时,有儿童说:“坐下去的时候别人会和你抢,抢的时候最刺激,可以让你的眼睛变亮,没有人坐的椅子你就可以坐。”还有儿童说:“每次都害怕抢输了,可是我又很兴奋,每次都失败还是喜欢,觉得有可能会赢。”

通过接受游戏中的挑战,儿童能够探索自身能力的边界,获得对身体和环境的控制感,并满足自身冒险的需要。刺激的游戏不仅能让儿童产生兴奋和愉悦感,而且能让儿童体验到自己是一个有能力的人,在接受挑战中产生巅峰体验。刺激的游戏还能在一定程度上帮助儿童克服对失败的恐惧,激发儿童反复尝试、持续游戏的愿望,并让儿童在不断战胜困难的过程中提升胆量、获得勇气。

另有部分游戏,如“踩油桶”“爬树”“高空跳”等,虽然总体评分未达到4分,但是都有超过50%的被访儿童认为“好”或“很好”,其主要原因也在于这些游戏很“刺激”。关于这些游戏,儿童说,“男孩子太喜欢刺激的游戏了,男孩就要练习,练习肌肉”,“太神奇了,他们居然能站在圆筒上面走”,“感觉像飞一样”。儿童对游戏刺激的阐释展现出他们对刺激游戏的惊叹与向往,也证明儿童具有冒险精神和冒险愿望,他们乐于接受游戏中伴随刺激而存在的挑战与冒险。游戏中的刺激来源多样,内容与形式、方法与策略、空间与速度等都可能成为游戏刺激源。游戏刺激一方面给予儿童挑战,另一方面也增加游戏趣味,因而受到儿童喜爱。

(三)儿童眼中不好的游戏主要原因在于其“无聊”“很脏”“玩过好多遍了”

提供给儿童观看的游戏视频,总体被评判为“不好”(平均分在3以下)的游戏有7个,分别是“打闹”“逗乐”“聊天”“玩泥巴”“抬轿子”“发呆”,以及“创意怪走”(手脚着地,仰面向上在地上走)。在对这些游戏的评论中,儿童用得较多的词汇包括“无聊”“没意思”“很危险”“很脏”“玩过好多遍了”,也有儿童认为其中有些并不是游戏。例如,多数儿童认为“聊天”很没意思或“聊天”不是游戏。他们说,“太不好玩了,坐着说话太简单,都没玩什么游戏”,“很普通,一个东西都没有”,“有点无聊,聊天又不能自由活动”,“一点都不好玩,他们在说话,说话不是游戏,玩的才是游戏,思考又不是游戏”。

有的游戏因为玩法太过单一被儿童认为无聊,如“挑竹签”,有人说:“有点不好玩,只有一种玩法,很无聊。”有的游戏因为很脏,比如“玩泥巴”被多数儿童评判为不好的游戏。在儿童对“玩泥巴”的评论中,“看起来很脏,没意思”出现的频率达20次,这十分出乎研究者的预料。在研究者看来,泥土应因其可变性、可塑性强而备受儿童青睐,没想到在儿童眼中其好玩性却被看起来“很脏”的外在特性所完全掩盖。究其原因,可能与现代儿童游戏大多远离自然有关。长期生活在城市的儿童几乎没有接触泥土的机会,自然很难体验到玩泥土带来的乐趣,因看上去很脏的外观,把“玩泥巴”游戏评判为“很不好”也就不足为奇。还有的游戏如“送信”,则因为玩的次数多且持续时间长而让儿童感觉不好。有儿童说:“玩过好多遍,从小班玩到中班,上学期和下学期都玩,每天吃完饭都玩,大班才没玩,玩得太多了觉得一般。”还有儿童说,“过家家我已经玩了很多,不想玩了”,“聊天很有趣,我觉得聊久了就无聊了”。游戏的玩耍频次会影响儿童对其好坏的评判,同一游戏的玩耍时间应当在征询儿童意愿的基础上合理安排。如果游戏长时间地简单重复,那么再好的游戏也会让儿童感觉乏味。

调查中也有儿童反映,有些游戏如“娃娃家”是更小孩子玩的游戏,自己长大了,应该玩更有难度、更具挑战的游戏。儿童说:“现在长大了觉得一般了,以前比较喜欢,大了就不喜欢了。”调查还发现因存在危险而被儿童评分较低的游戏如“抬轿子”。儿童说,“在上面的人有点危险,如果下面的人支撑不好会摔下来”,“很危险,小朋友抬不动,摔下去会流血”。综合分析可知,儿童眼中不好的游戏主要具有玩法单一、简单重复、没有挑战、自由受限、卫生欠佳以及有安全隐患等特征。

(四)不同性别儿童眼中的好游戏差异较为明显

对游戏的好坏进行评判时,儿童会依据游戏是否符合主流文化对自己性别期待的要求而作出评判,这一点在男孩身上表现尤为突出。男孩似乎对游戏有着更强的性别意识,将男孩的游戏和女孩的游戏区分得格外清楚。研究结果显示,几乎所有被调查的男孩都将“贴指甲”“歌舞表演”“娃娃家”等看似具有典型女性特征的游戏评判为不好,主要原因在于他们认为这些是女孩的游戏,自己是男孩,男孩不能玩这样的游戏。在对游戏“贴指甲”的评论中,男孩常用的语言是“不好玩,是女生的,不是男生的”,“我不喜欢,从来没有玩过,这是女生干的”,“我可不是女生,女生才玩”,“女生才贴的,哪有男生玩这个的”。当进一步追问为什么这是女孩玩的,男孩应该玩什么时,男孩表示,“男生应该玩机器人,女生应该戴手链、贴指甲,喜欢跳舞”,“男生应该玩擎天柱、蜘蛛侠、奥特曼、植物大战僵尸,女生应该玩冰雪奇缘、白雪公主、索菲亚”,“男生应该玩野战、铠甲勇士、奥特曼、麦当劳,女生应该玩过家家、贴指甲、芭比娃娃和小兔子”。而女孩的评论显示,她们确实理所当然地认为“贴指甲”游戏专属于自己,大多数女孩也很喜欢。女孩说,“贴指甲,女孩就很喜欢,女孩很爱美”,“贴指甲,很好看”,“我觉得很美,就像涂了指甲油一样”,“亮亮的,贴在手上很漂亮”。关于游戏“歌舞表演”,男孩大多也表示“不太好玩,跳舞谁喜欢,只有女生喜欢,我可不喜欢”,“只有女生才会跳舞,男生谁会跳舞”,“这是女生的”。大部分女孩则认为,“挺好玩,唱歌是我最喜欢的”,“喜欢唱歌跳舞,喜欢白裙子的天使和公主”,“跳舞和唱歌很好玩,就像在电视上一样”。

由上述分析可知,传统文化对男女性别特征认识的刻板印象也深深地影响着幼儿园的儿童,直接表现在他们对游戏的选择和评判上。儿童对其他游戏的评论也显示男孩更偏爱力量性、竞争性、动作性、挑战性强的游戏,男孩对某些女孩专属的游戏不屑一顾。女孩虽然也认为某些游戏属于女孩专有,但是似乎没有因某个游戏专属于男孩而将其评判为不好,对于一些看似具有明显男孩特性的游戏如“滚铁环”“高空跳”,很多女孩也表现出极大的热情。当然,其中也存在个体差异,也有女孩将某些看似具有典型女孩特性的游戏评判为不好,原因在于自己不喜欢。例如,有个女孩认为“歌舞表演”游戏很不好,她说“表演得奇奇怪怪的,太不好了,一般老师说玩(这个游戏)的时候,我都当观众,我觉得有点傻,我不敢(上去表演)”。正如已有研究所揭示的,“由于男孩和女孩在玩具选择上的性别不对称,女孩能选择更多样的游戏材料和游戏活动。女孩能接受所谓的男孩玩具和女孩玩具,男孩却不太可能接受公认的女孩玩具”[8]86。儿童对游戏好坏的评判也显示出性别不对称,存在明显的性别差异,即女孩在评判中受游戏性别归属的影响较小,而男孩则普遍倾向于将看似具有典型女孩特性的游戏评判为不好。

(五)儿童对好游戏的评判一定程度上受成人标准影响

研究发现,作为儿童成长和发展中的重要他人,家长和教师等成人对待游戏的态度在一定程度上影响着儿童对游戏好坏的评判。儿童在评判某些游戏时会考虑成人的反应和感受,他们较多地提到“妈妈会……”“老师会……”。在评判部分游戏时,儿童会因家长觉得其好而评判其好,因教师认为其不好而评判其不好。例如,大多儿童认为“洗碗”是好游戏,因为“洗碗”会让爸爸妈妈很高兴,有儿童说,“我最喜欢洗碗了,因为妈妈说我棒,要学习劳动”,“帮爸爸妈妈洗碗特别好,很勤劳,洗碗不是游戏,是一种工作”,“洗碗可以帮助大人,大人开心,我也开心”,“可以做家务,可以让妈妈不累”。儿童在评判该游戏时,会较多考虑妈妈的感受,因为妈妈高兴,即使这个活动不是游戏也愿意参与。再如,较多儿童认为“打闹”游戏很不好,原因在于教师和妈妈反对,有儿童说,“这样太烦了,把老师气倒了,我才不玩呢”,“妈妈说打闹会撞到墙什么的,妈妈会很不开心”,“他们在打闹,每个小朋友都会被打伤”。在对“玩泥巴”游戏的评论中,儿童多次提到“他们不珍惜爸爸妈妈的劳动,衣服弄脏很难洗”,“泥巴会把衣服弄脏,今天才穿的,又弄脏,妈妈会骂”。关于“逗乐”游戏,儿童则表示,“做鬼脸,一点都不礼貌”,“做鬼脸不好,不文明”,“以前总是吓妹妹,妈妈总会批评我”。还有儿童将“爬树”评判为“很不好”,原因在于会破坏环境。儿童对这些游戏好坏的评判都在一定程度上受到了成人标准的影响。

四、启示与建议

游戏是儿童建构自我、认识世界的过程。伴随游戏而来的自主、权力、支配、控制等感受是与游戏密不可分的部分,这对儿童的身心健康和发展极为重要。游戏改善必须首先尊重儿童,尊重儿童应努力做到认真倾听儿童的心声。儿童能清晰表达自己关于游戏的观点,对游戏好坏也有自己独特的评判标准。儿童游戏应当在倾听其心声的基础上做出适当调整。

(一)注重游戏中儿童的情绪体验,让儿童真正体验游戏“好玩”

研究显示,儿童眼中的好游戏应该具备的首要特征是“好玩”。儿童因“好玩”而玩游戏,除此以外没有其他外在目的。好玩是儿童游戏的本体价值,这是被理论研究和实践工作者所共识而又常忽略的。赫伊津哈(Johan Huizinga)主张愉悦是游戏的原初品质,强调“正是乐趣这一要素体现了游戏的本质”[11]。弗洛伊德(Sigmud Freud)认为儿童游戏的动机是“惟乐原则”[12]。游戏研究专家布莱恩·萨顿-史密斯(Brain Sutton-Smith)也认为,学者赞同人们游戏的主要原因是它的趣味性。然而奇怪的是,学者们并不想对这一点多做解释,虽然他们明确认同游戏具有趣味性,但是他们也含糊地表示这种趣味性并不重要。对他们来说,重要的一点是人们可以利用这种趣味性,给个人或群体带来好处[8]序言1。

在学前教育中,利用游戏的趣味性给儿童带来“好处”的现象尤为突出。为了更好地促进儿童发展,成人计划安排、设计导演儿童的游戏,以期利用游戏的趣味性给儿童带来“好处”,实现既定的教育目的。游戏更多地扮演着促进儿童学习和发展工具的角色,儿童在游戏中体验不到或者仅能体验到有限的乐趣实际上很常见。虽然通过游戏促进儿童的发展毋庸置疑,但是游戏仅为发展服务而无视儿童当下体验的做法失之偏颇。“儿童的生命过程由不计其数的体验片段组成”[13]14,儿童的发展应当建立在充分体验和享受游戏乐趣的基础之上,唯有快乐、有趣、好玩的游戏才能促进儿童真正、充分并富有个性地发展。我们必须努力从儿童的角度看待游戏,对于儿童来说,是活动本身的体验和愉悦使游戏真正成为游戏[8]前言2。

(二)适当增加游戏的刺激性,让儿童在游戏中体验冒险

“儿童需要机会去探索充满未知和惊险的新奇世界”[8]247。游戏能给儿童提供探索充满未知和惊险新奇世界的机会和途径,而现实中这种机会和途径往往被成人一些看似合理而美好的愿望所阻断。例如,部分教师和家长出于保护安全而让儿童远离很多感觉会有危险的游戏。这样的做法不仅限制了儿童游戏的数量和形式,而且限制了儿童获得识别危险、保护自己的意识和能力。

游戏中的冒险之于儿童意义重大,一定程度的冒险不仅是儿童游戏乐趣的源泉,也是儿童领悟策略、形成良好品质并提升心智与身体技能的契机,也是儿童觉察真正危险的重要时机。儿童应当有机会在游戏中冒险,无论是身体上、心智上还是情绪上的冒险,抑或是兼而有之的冒险,对儿童的健康和发展都至关重要。可控的冒险既能满足儿童与生俱来的冒险愿望,又能减少他们探寻不可控风险的可能性;既能促使儿童熟悉他们所在环境的边界,又能帮助儿童认识安全并学会处理危险。儿童在冒险游戏中学会评估和把控危险,这对由成人监控下的冒险转向自我掌控的冒险非常重要,是游戏的一种适应性功能,可为成年以后的潜在危险管理做准备。此外,与危险相伴,儿童有时必须面对因自己的决定而造成的失败或不良后果,儿童通过处理此类状况获得应对策略来建立复原力和自我调节能力[14]。布莱恩·萨顿-史密斯也认为,在一些冒险游戏中,我们看到的是对通过认真的身体准备或运气克服命运行为的模仿。其中的乐趣在于攻克所有与机遇并存的潜在危险,最终参与者将勇气倍增[8]序言3。儿童识别和应对危险的能力正是在参与具有冒险性游戏的过程中逐渐形成并发展完善的,创造充足的游戏条件和机会让儿童体验刺激和冒险十分必要。游戏中的冒险能让儿童获得在面对复杂和残酷现实时保持自信的勇气和解决问题的能力。因此,在为儿童创设游戏条件和环境时,需要平衡安全与冒险、保护与挑战的关系,让儿童能够有机会在适度的冒险中获得快乐和发展。

(三)淡化游戏中的性别定式,让儿童体验多样性的游戏

社会文化对男女性别有着不同的行为期待,这种期待渗透于生活的各类活动包括儿童游戏中,对儿童的行为产生潜移默化的影响。评判游戏时,男孩会把不符合大众对自己性别期待的游戏评判为不好。这种传统文化定式很难被打破,然而传统文化对不同性别的行为期待与现代社会对人才需求的标准之间似乎存在明显的矛盾。现代社会希望男孩既有阳刚、果敢的一面,又能不失温和与理性;希望女孩既温柔贤淑又能坚强勇敢地面对生活中可能遇到的各种困难。社会期待儿童拥有的这些良好品质,能够通过参与淡化性别定式的多样性游戏而逐渐形成。因此,父母应尽可能平等地对待儿子和女儿,为他们提供相同的玩具和游戏材料,以及游戏的场地和空间,父母应该让孩子们都能接触到传统观念里的男孩和女孩游戏。例如,父亲既跟女儿“摔跤”“打闹”,跟她们“打棒球”,也跟儿子一起“做针线活”“烤饼干”。不应该按照所谓的传统来排除某些游戏形式和内容。同样,教师应该帮助儿童在游戏中跨越性别之间的障碍。女孩可以扮演妖怪,男孩也可以扮演母亲[8]96。

为了促进性别平等,教师应在室内外各种游戏环境中尽力减少儿童因跨越性别差异游戏而可能带来的羞耻感。教师应当建立正确的价值判断标准,并重新审视和扩大儿童的游戏选择范围,给予儿童更多尝试不同游戏的机会。固定的性别游戏模式虽已成为惯例,但教师通过审慎的人为干预和环境操控,可以改变儿童的游戏模式[8]97。教师应帮助男孩和女孩在多样性的游戏中平衡内心,帮助他们获得成就感,满足他们建立亲和人际关系的需要,让他们在体验成就的同时能享受幸福美满的童年。

(四)“悬置”成人的评价标准,游戏评价中突出儿童的主体地位

成人通常依据游戏的发展性价值而评判其质量优劣,忽视儿童自身的游戏性体验。游戏性体验是指游戏主体在亲历游戏活动时所产生的内心感受或心理体验[15]。儿童的游戏性体验直接反映在儿童对游戏的评价中。游戏评价需要增加儿童的视角,突出儿童的主体地位。儿童视角游戏评价的独特性在于从对游戏外在发展价值的关注转向对游戏中儿童存在状态及体验的关注。有别于成人自上而下的评价模式,儿童基于自己直观感受和亲身体验对游戏进行客观评价,既有助于成人了解游戏中的儿童,也有助于成人把握儿童游戏的“多重面向”,从而构建更为立体的儿童游戏观,增强基于儿童的实际感知与亲身体验调整、优化儿童游戏的意识。

儿童对事物的评价很容易受到成人的影响,成人对游戏的评价往往使儿童自己的评价被遮蔽。调查中所提供的“发呆”“逗乐”“聊天”“打闹”等游戏是儿童根据自己的想法而出现的真实游戏行为。这类游戏通常出现在幼儿园一日生活的过渡环节,是儿童在教师全面监控、没有游戏材料、身体被固定在椅子上等情况下悄然发生的自发游戏,游戏中的儿童显得十分开心。然而,当将这些活动提炼出来请儿童观看并评判时,几乎所有儿童都持否定态度,主要原因在于这些游戏会冒犯教师的规则,不被教师所认同和接受。儿童对这些游戏的评价较多受到教师的影响。基于对此的觉察,成人应该尽可能“悬置”自己的评价标准,避免将自己的标准强加给儿童,要多看他们怎么做,多听他们怎么说,允许他们对游戏进行评价。“儿童的世界只能是儿童自己创造的游戏世界”[16]。儿童有权利也有能力对自己的游戏世界的质量发声。游戏质量的提升应当重新审视游戏评价中儿童的主体地位,注重儿童在游戏中的内在感受和亲身体验,构建并实施自下而上、由内而外的游戏评价模式,如此才能助力构建出更为美好的儿童游戏世界。