柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组滩坝砂体沉积演化及其控制因素*

2022-08-09易定红石亚军龙国徽倪祥龙李积永王兆兵马新民

易定红 石亚军,2 李 翔,2 龙国徽 倪祥龙 李积永 王兆兵 马新民

1中国石油勘探开发研究院西北分院,甘肃兰州 730020 2中国石油集团油藏描述重点实验室,兰州 730020 3中国石油青海油田公司,甘肃敦煌 736202

滩坝砂体是岩性油气藏勘探的重要储集体,已经成为中国陆相湖盆增储上产的重要现实领域(陈世悦等,2000;邓宏文等,2008;操应长等,2009a;王永诗等,2012;易定红等,2014a;王艳清等,2019;魏恒飞等,2019)。作为湖盆的一个重要的砂体类型,滩坝砂体因具备优越的物性条件和得天独厚的源储配置关系而受到国内外沉积学家们和石油勘探家们的广泛关注(Thompson,1937;朱筱敏等,1994;姜在兴等,2015)。滩坝砂体主要分布在湖盆的高能滨岸地带,单层厚度较小、横向连续性较差,受波浪作用改造强烈,分布规律较复杂,地球物理技术预测难度大,国内外学者对其做了大量的研究工作。国外学者主要依托现代滨岸沉积考察,研究滩坝的成因机理,认为水动力条件和地形地貌条件对海岸滩坝砂体的形成具有控制作用(Thompson,1937;Wright and Short,1984)。国内学者主要基于油气勘探的需求,一方面对现代沉积中滩坝砂体进行详细解剖,描述沉积特征,研究成因机理并指导勘探实践(陈启林等,2019;王菁等,2019),另一方面立足于钻井、测井资料和地球物理资料,主要研究新生代陆相湖盆滩坝砂体的沉积特征与油气勘探前景,在砂体的成因分类(邓宏文等,2008;王永诗等,2012;魏恒飞等,2019)、沉积特征(朱筱敏等,1994;陈世悦等,2000;邓宏文等,2008;操应长等,2009a;王永诗等,2012;姜在兴等,2015)、发育演化(陈世悦等,2000;姜在兴等,2015)、沉积模式(朱筱敏等,1994;操应长等,2009a;姜在兴等,2015)、沉积环境(朱筱敏等,1994;姜在兴等,2015;陈启林等,2019)、地球物理响应(赵东娜等,2014)、油气成藏(潘树新等,2012;王永诗等,2012)和控制因素(邓宏文等,2008;李国斌等,2008;操应长等,2009b;姜在兴等,2015)等方面取得了非常丰富的研究成果。依据滩坝砂体发育的水动力条件和距离湖岸线远近,将滩坝划分为沿岸砂坝、近岸砂坝和远岸砂坝3种类型(姜在兴等,2015)。

柴达木盆地西部扎哈泉地区中新统上干柴沟组(N1)沉积时期发育辫状三角洲—滨浅湖沉积体系,物源来自西面的铁木里克凸起,辫状三角洲为滩坝砂体大面积发育提供了物质基础,宽缓的斜坡背景为滩坝砂体富集提供了空间条件(易定红等,2014b),滩坝砂体的发育主要受控于不同级别的基准面旋回,坝砂体主要发育于中长期基准面旋回的可容纳空间较大处,而滩主要发育于各级别基准面旋回中可容纳空间较小处(魏恒飞等,2019)。本次研究在15口重点井、近300 m岩心观察的基础上,基于86口重点探井和评价井的暗色泥岩的泥地比数据和砂地比数据,分析了扎哈泉地区N1滩坝砂体岩石学特征和沉积构造特征,明确了各旋回沉积时期微古地貌的发育演化以及砂体的平面展布特征和纵向发育演化特征,探讨了微古地貌对滩坝砂体平面分布及其发育演化的控制作用。研究成果为相似的地质背景下滩坝砂体成因的岩性圈闭预测提供参考。

1 区域地质背景

作为中国7个中新生代陆相含油气盆地之一的柴达木盆地,是唯一位于青藏高原内部海拔最高的含油气盆地。该盆地位于古亚洲构造域与古特提斯喜马拉雅构造带的结合部位,是在具有元古界变质结晶基底和古生界褶皱变形基底的地块上于印支运动后发育起来的一个大型走滑叠合咸化盆地(付锁堂等,2015)。柴达木盆地三面环山,平面形态呈不规则的菱形,东西长约850 km,南北宽 150~300 km,面积约12.1×104 ̄ ̄km2,阿尔金山脉、昆仑山脉和祁连山脉分别作为盆地的西部、南部和北部边界。古近纪与新近纪之交的喜马拉雅构造运动Ⅱ幕时期,柴达木盆地南缘的祁漫塔格山开始隆升,盆地西部结束拗陷并进入褶皱回返阶段,湖盆沉积中心逐渐向北、向东迁移(吴婵等,2013)。

图 1 柴达木盆地西部扎哈泉地区地理位置(a)和新近系上干柴沟组综合地层柱状图(b)Fig.1 Location of Zhahaquan area(a) and comprehensive stratigraphic column of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene(b)in western Qaidam Basin

依据高分辨率层序地层学原理和方法,将扎哈泉地区上干柴沟组划分为1个长期基准面旋回(LSC1,对应于三级层序)和6个中期基准面旋回(MSC1—MSC6,对应于四级层序)。其中,中期基准面旋回主要根据泥岩颜色和测井曲线形态进行识别和划分,通常随着湖平面的升高,泥岩变厚变纯,颜色变深,自然伽马曲线数值增大,因此,根据泥岩的自然伽马曲线数值的高低,可以直观的识别出基准面旋回的界面。另外,泥岩的颜色也是基准面旋回划分的重要标志,在岩心观察过程中发现扎哈泉地区从滨湖亚相到半深湖亚相,泥岩的颜色由棕红色、棕灰色依次变为灰绿色、浅灰色、灰色及深灰色,反映沉积环境由浅水的氧化环境变为深水的还原环境的特征。勘探实践表明,致密油气主要分布在MSC3旋回、MSC4旋回和MSC1旋回(图 1-b)。

2 研究方法

对柴达木盆地扎哈泉地区的扎2井、扎3井、扎201井、扎平1井、扎探1井、扎7井、扎9井、扎401井、扎4井、扎401-1-2井、扎17井和切探2井等进行了岩心观察,并采集了相关研究样品。室内研究包括偏光显微镜鉴定和沉积物粒度分析,其中偏光显微镜鉴定在中国石油天然气集团公司油藏描述重点实验室完成,沉积物粒度分析在青海油田分公司完成。用于偏光显微镜研究的样品被双面抛光至0.03 mm厚,所用显微镜型号为Zeiss Axio Scope.A1。沉积物粒度分析采用英国马尔文(Malvern)公司生产的Mastersizer2000型激光粒度分析仪进行沉积物粒度的测量,该仪器的测量范围为0.02~2000 μm,重复测量3次,误差小于2%,具体遵照执行SY/T6131-1995《碎屑岩粒度的测定激光法》。

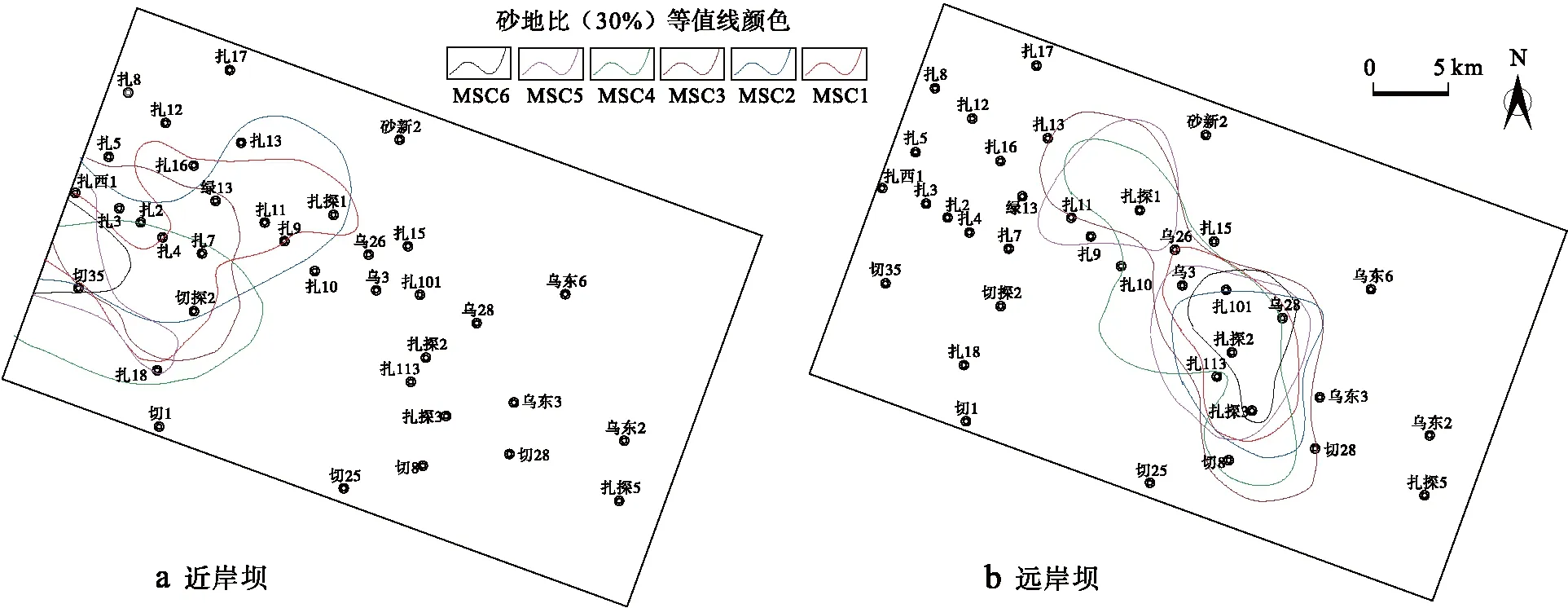

鉴于扎哈泉地区三维地震资料主频低(主频为33 Hz)、频带窄(分布范围15~50 Hz)、断层较发育,常规的地球物理方法(如储层反演、属性、切片)难以有效反映滩坝砂体的发育与演化特征,因此本次研究选取86口预探井和评价井,以测井解释的砂岩数据为依据,结合岩屑录井数据,分旋回统计地层厚度和砂岩厚度数据,计算得到扎哈泉地区MSC1—MSC6旋回砂岩厚度等值线和砂地比等值线平面分布图。扎哈泉地区滩坝砂体集中分布在2个区域,一个是靠近湖岸线地区,走向大致与湖岸线垂直,命名为近岸坝;另一个是靠近半深湖区域,走向大致与湖岸线平行,命名为远岸坝。利用砂地比等值线平面图,分别研究扎哈泉地区近岸坝和远岸坝的平面分布与发育演化规律。

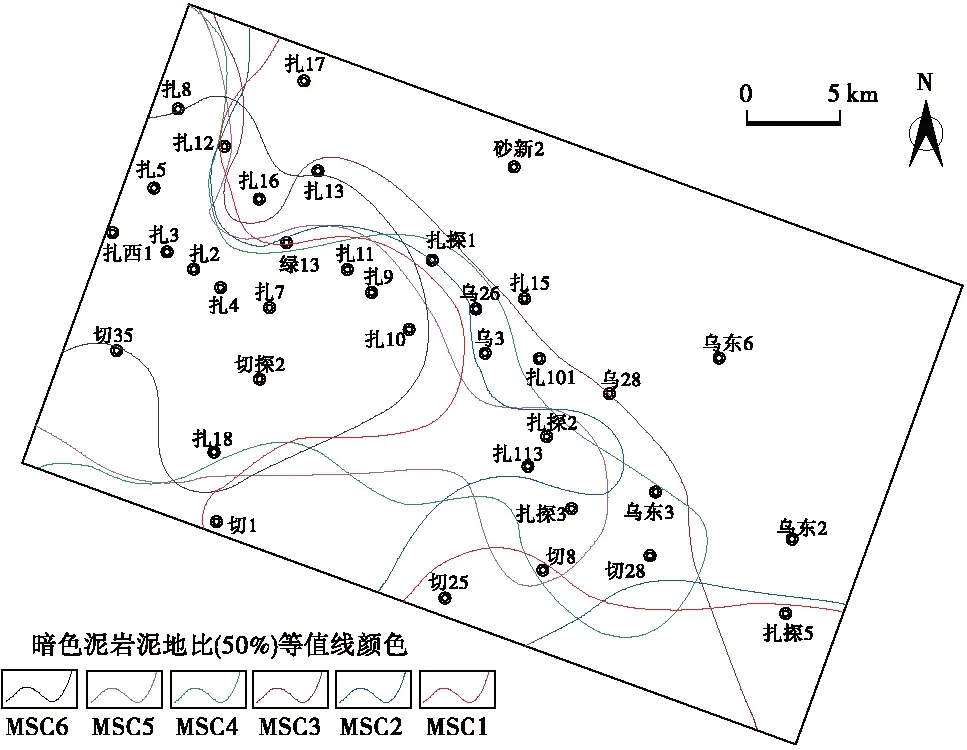

利用扎哈泉地区86口预探井和评价井的岩屑录井数据,分旋回按氧化色(褐色、棕褐色)、过渡色(灰绿色、棕灰色)和还原色(俗称暗色,浅灰色、灰色和深灰色)3种颜色类型分别统计上干柴沟组泥岩的厚度,计算得到3种颜色泥岩的MSC1—MSC6旋回泥地比等值线平面分布图。在此基础上,利用暗色泥岩的泥地比等值线平面分布图来恢复扎哈泉地区微古地貌的发育演化特征,因为暗色泥岩的泥地比数值越大,则暗色泥岩越发育,水体相对越深,亦表明古地貌越低,反之则表示古地貌越高。

3 滩坝砂体的特征和演化

3.1 沉积学特征

3.1.1 岩石学特征

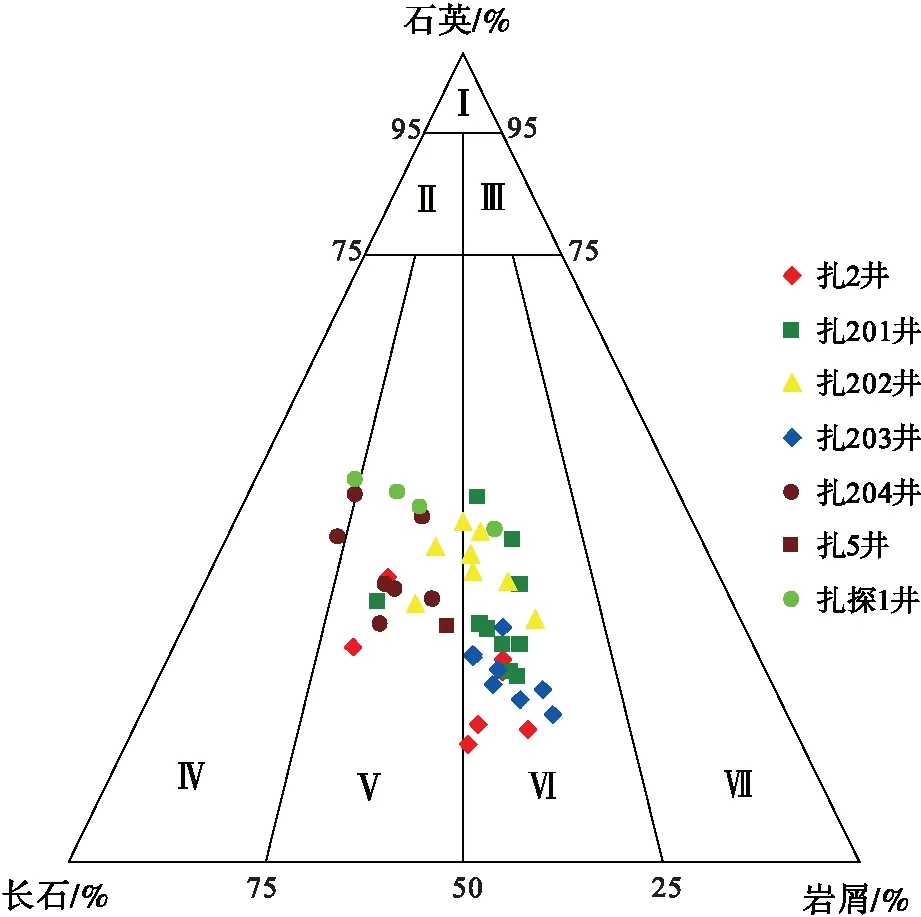

Ⅰ: 石英砂岩;Ⅱ: 长石质石英砂岩;Ⅲ: 岩屑质石英砂岩;Ⅳ: 长石砂 岩;Ⅴ: 岩屑质长石砂岩;Ⅵ: 长石质岩屑砂岩;Ⅶ: 岩屑砂岩图 2 柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组滩坝 砂岩岩石组分三角图Fig.2 Ternary plot of rock compositions for beach-barsandstones of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene in Zhahaquan area,western Qaidam Basin

扎哈泉地区上干柴沟组滩坝砂体主要由灰色、棕灰色薄、中厚层细砂岩、粉砂岩和泥质粉砂岩等组成(图 2),岩石矿物成分统计表明,岩石类型主要为岩屑长石砂岩,其次为长石岩屑砂岩。成分成熟度指数(石英/(长石+岩屑))介于0.3~1.42之间,平均为0.64,其中石英体积分数介于19.3%~44.0%,平均为28.3%;长石体积分数介于14.9%~45.0%,平均为30.4%;岩屑体积分数介于5.0%~36.8%,平均为18.4%,主要成分为变质岩岩屑,体积分数平均10.4%,其次为火成岩岩屑,体积分数平均4.4%,沉积岩岩屑和碳酸盐岩岩屑体积分数普遍小于5%;泥质杂基体积分数普遍小于1%。岩石颗粒分选较好,呈次圆和次棱角状,磨圆中等,以凹凸—线接触为主,具有较高的结构成熟度。较低的成分成熟度和较高的结构成熟度,反映了扎哈泉地区上干柴沟组滩坝砂体靠近物源并经过波浪作用的反复淘洗。

3.1.2 沉积构造特征

滨浅湖地区是波浪和沿岸流作用的主要场所,水动力条件强,陆源碎屑物质在波浪和沿岸流作用下反复淘洗,有利于滩坝砂体的形成。岩心观察表明,扎哈泉地区上干柴沟组滩坝砂体沉积构造非常丰富,类型多样(图 3)。研究层段发育反映浅水强水动力条件下波浪成因的沉积构造,包括浪成波纹交错层理(图 3-c,3-e,3-g)、低角度交错层理(图 3-b),以及滩坝砂体常见的其他类型的沉积构造,如波状层理(图 3-a,3-d)、透镜状层理(图 3-f,3-h,3-l)和逆粒序层理(图 3-j),并见呈“V”字形排列的泥砾(图 3-i)、垂直型生物潜穴(图 3-k)和泄水构造(图 3-l)。

a—棕灰色泥质粉砂岩,波状层理,扎2井,2945.05 m;b—棕灰色油斑细砂岩,交错层理,扎2井,3036.52 m;c—棕灰色泥质粉砂岩,浪成波纹交错层理,扎2井,3026.05 m;d—棕褐色粉砂质泥岩,波状层理,扎2井,3030.72 m;e—浅灰色粉砂岩夹深灰色粉砂质泥岩,浪成波纹交错层理、透镜状层理,扎401-1-2井,3424.30 m;f—左为灰色粉砂质泥岩,右为灰色细砂岩,透镜状层理、波状层理,扎401-1-2井,3331.52 m;g—棕灰色粉砂质泥岩,浪成波纹层理,扎401-1-2井,3424.42 m;h—灰色泥质粉砂岩,透镜状层理、波状层理,扎401-1-2井,3350.01 m;i—灰色细砂岩,风暴成因的泥砾,扎401-1-2井,3355.61 m;j—灰色泥质细砂岩,逆粒序层理,扎201井,3272.7 m;k— 棕褐色粉砂质泥岩,虫孔,扎2井,2873.15 m;l—浅灰色粉砂质泥岩,水平层理、透镜状层理、泄水构造,扎401井,3322.71 m图 3 柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组典型岩心照片Fig.3 Typical core photographs of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene in Zhahaquan area,western Qaidam Basin

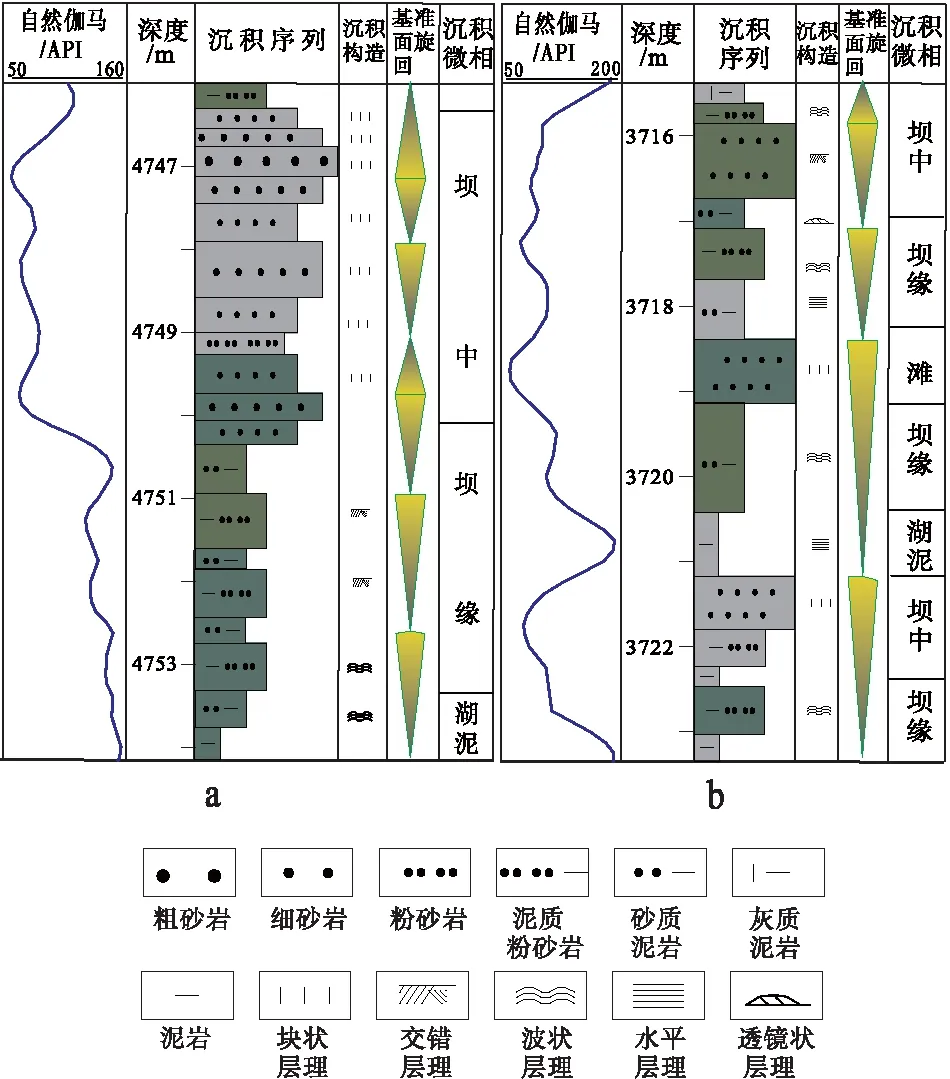

3.1.3 垂向序列特征

岩心观察表明,扎哈泉地区上干柴沟组近岸坝砂体岩性较粗,以细砂岩为主,其次为粗砂岩(图 4-a),颜色以氧化色为主;远岸坝砂体岩性偏细,以粉砂岩为主,其次为细砂岩(图 4-b),颜色以过渡色和还原色为主。近岸坝岩相类型主要有灰色块状层理细砂岩、灰色块状层理粗砂岩、棕褐色交错层理细砂岩和棕灰色波状层理粉砂岩,远岸坝岩相类型主要有棕灰色块状层理泥质粉砂岩、棕灰色交错层理细砂岩、棕灰色波状层理粉砂岩和泥质粉砂岩。研究区近岸坝和远岸坝砂体主要发育以下3种类型的沉积序列: 第1种为粒度向上变粗的逆粒序,顶部常为突变面,该序列也是最主要的沉积序列,对应的测井曲线形态有漏斗型和箱型2种,箱型反映的滩坝砂体单层厚度一般大于1.0 m,泥岩夹层发育很差,常见于近岸坝的坝中微相,漏斗型反映的滩坝砂体单层一般大于0.5 m,泥岩夹层发育较差,常见于远岸坝的坝中或近岸坝的坝缘微相;第2种为复合型沉积序列,粒度向上是先变粗后又变细,在粒度较粗部位局部见灰色泥砾,对应的测井曲线形态为箱型—钟型组合,反映的滩坝砂体单层厚度一般大于1.0 m,泥岩夹层一般不发育,常见于近岸坝的坝中微相(图 4-a),其次为远岸坝的坝中微相(图 4-b);第3种沉积序列的特征是粒序变化不明显,砂体厚度一般小于0.5 m,泥岩夹层发育,一般为远岸坝的坝缘和滩砂微相常见的沉积响应(图 4-b)。

a—近岸坝,切探2井;b—远岸坝,扎17井图 4 柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组 滩坝砂体沉积相序特征Fig.4 Sedimentary facies sequence characteristics of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene in Zhahaquan area,western Qaidam Basin

图 5 柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组滩坝 砂体典型粒度累计概率曲线Fig.5 Cumulative probability curve of typical grain size of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene in Zhahaquan area, western Qaidam Basin

3.1.4 粒度特征

粒度分析结果表明,柴达木盆地扎哈泉地区上干柴沟组滩坝砂体的粒度概率累积曲线中跳跃总体和悬浮总体较发育,滚动总体不发育,跳跃总体斜率较大,常发育2个或3个次总体,表明湖水水动力条件较强且复杂,滩坝砂体受沿岸流、向岸流和离岸流等多个方向水动力作用的共同影响。

粒度概率累积曲线主要表现为以下3种样式: 第1种是两跳一悬式,也是最主要的样式,主要特点是滚动总体不发育,跳跃总体含量介于46%~94%,由2个次总体组成,粗跳跃总体斜率一般大于60°,介于56°~76°,细跳跃总体斜率介于44°~63°,悬浮总体含量介于6%~54%,说明湖水动力条件有强有弱,变化大,砂体分选性差异大,主要见于坝砂(图 5中a);第2种是一跳一悬式,主要特点是跳跃总体含量介于45%~59%,跳跃总体斜率介于42°~55°,悬浮总体含量介于41%~55%,说明水动力条件较强,砂体分选普遍较好,主要见于坝砂(图 5中b);第3种是多跳一悬式,该种样式较少见,主要特点是跳跃总体由3个次总体组成,跳跃总体含量偏低少于50%,跳跃总体斜率介于21°~56°,悬浮总体含量介于55%~60%,说明水动力条件相对较弱,砂体分选较差,主要见于滩砂(图 5中c)。

3.2 平面展布特征

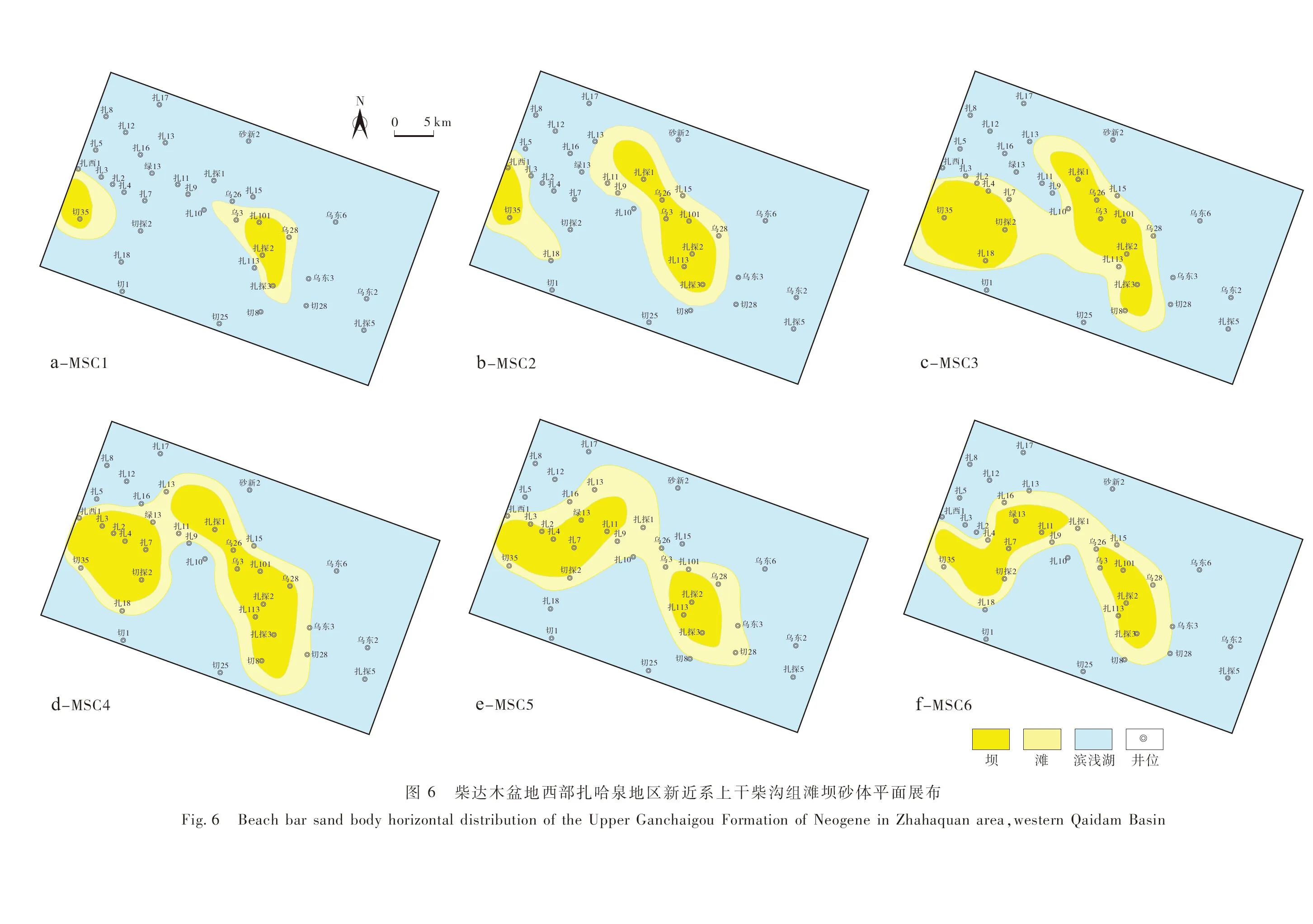

上干柴沟组沉积时期,在广阔的滨浅湖背景下,扎哈泉地区发育大面积的近岸坝和远岸坝。近岸坝呈不规则椭圆状或不规则状分布在滩砂中,坝砂发育较好而滩砂发育程度较差,椭圆的长轴方向大致与岸线平行或斜交。远岸坝坝砂发育程度变差而滩砂发育程度变好,滩砂连片呈席状展布,坝砂呈椭圆状被滩砂包围(图 6)。

依据砂地比等值线平面图,分别研究滩坝砂体的平面分布在6个旋回中的平面分布规律。MSC1旋回中,近岸坝呈椭圆形分布于切35井—扎西1井区之间的区域,面积约19 km2,呈北偏西方向展布,与湖岸线斜交;远岸坝分布在扎101井—扎探2井—扎探3井一带,面积约31 km2,呈北西方向展布,与湖岸线大致平行,滩砂呈圆弧状分布于坝砂的外围,与坝砂的延伸方向基本一致(图 6-a)。相较于MSC1旋回,MSC2旋回中近岸坝发育规模稍微增大,向北延伸至扎西1井区,面积约23 km2;远岸坝发育的规模显著增大,分布在扎探3井—乌3井—扎探1井区及其以北区域,面积约92 km2,滩砂分布范围增大,与坝砂的延伸方向一致(图 6-b)。相较于MSC2旋回,MSC3旋回中近岸坝发育规模显著增大,向南扩展至扎18井区,向东扩展至切探2井区,北端退缩至扎4井以南,面积约102 km2;远岸坝发育规模稍微增大,向南扩展至切8井区,面积约103 km2,发育在两大坝体外围的滩砂连成一片,展布范围增大(图 6-c)。相较于MSC3旋回,MSC4旋回近岸坝向北迁移并向东扩展,向东扩展至绿13井区,北端扩展至扎西1井区,南端退缩至扎18井以北,面积约104 km2;远岸坝发育规模增大,北端扩展至扎13井区,面积约134 km2(图 6-d)。相较于MSC4旋回,MSC5旋回中近岸坝向东扩展同时南北方向收缩,发育规模减小,南端退缩至切探2井区,北端退缩至扎3井区,东端扩展至扎探1井区以西,面积约95 km2,呈东偏南转北东方向展布;远岸坝发育的规模显著减小,北端退缩至扎101井区,南端退缩至扎探3井区,面积约50 km2(图 6-e)。至MSC6旋回,近岸坝继续向南迁移,发育规模继续减小,南端扩张至扎18井区以北,北端退缩至扎4井区,面积约84 km2;远岸坝发育的规模稍微增大,北端扩张至乌26井区,面积约55 km2(图 6-f)。

总之,MSC1—MSC4旋回,扎哈泉地区上干柴沟组近岸坝和远岸坝的发育规模不断增大,远岸坝主要表现为南北方向扩张,展布方向大致呈北西—南东方向,而近岸坝主要表现为向南和向东2个方向扩张,展布方向为北偏西方向。MSC4—MSC6旋回,近岸坝和远岸坝的发育规模总体上不断减小,远岸坝主要表现为南北方向收缩,而近岸坝平面展布呈“L”型,表现为向北和向西2个方向收缩,展布方向由东偏南转为北东方向。

3.3 滩坝的发育和演化

砂地比数值是反映砂岩发育程度的敏感参数。研究区滩坝砂体砂地比介于0.78%~49.82%之间,平均27.29%,单井分析表明,滩坝砂发育段砂地比数值一般大于30%(朱筱敏等,1994),所以选用砂地比数值为30%的等值线作为砂体富集区域的边界线,并用该等值线的平面展布特征来阐述滩坝砂体的发育演化特征(图 7)。

3.3.1 近岸坝发育演化特征

MSC1—MSC3旋回中,近岸坝主要发育在切35井区及其周缘,不断向东扩展至切探2井以东,向南扩展至扎18井区、北端退缩至扎2井区,该阶段砂体发育程度变好,面积增大,向东扩展同时向南迁移并扩展(图 7-a,7-b,7-c;图 8-a)。MSC3—MSC4旋回中,砂体的南端退缩至扎18井区以北,北端向北扩展至扎5井区,整体表现为砂体向北迁移(图 7-c,7-d;图 8-a)。MSC4—MSC6旋回中,砂体的形态变化较大,砂体的南端是先向北退缩再向南扩展,北端退缩至扎4井区,东端扩展至扎探1井区,平面形态表现为自东南方向延伸至扎4井—切探2井一线再转向北东方向延伸至扎13井—扎探1井一线及以东区域(图 7-d,7-e,7-f;图 8-a)。

图 8 柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组滩坝砂体发育演化特征Fig.8 Development and evolution characteristics of beach bar sand body of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene in Zhahaquan area,western Qaidam Basin

总之,MSC1—MSC3旋回,扎哈泉地区上干柴沟组近岸坝发育规模不断增大,向东、向南扩展并向南迁移;MSC3—MSC4旋回,近岸坝发育规模有所增大并向北迁移;MSC4—MSC6旋回,近岸坝南北方向收缩并向东北方向扩展,展布方向由向东偏南转为向东偏北方向。

3.3.2 远岸坝发育演化特征

MSC1—MSC3旋回中,远岸坝主要发育在扎探2井区及其周缘,砂体的南端不断向东南方向扩展至切8井以南,北端向北西方向扩展至扎13井区以南,砂体的东端略微退缩至乌28井区,西端扩展至扎13井区,该阶段砂体发育程度变好,面积增大,向南北2个方向扩展同时向西迁移并扩展(图 7-a,7-b,7-c;图 8-b)。MSC3—MSC4旋回中,砂体在南北方向继续扩展,在东西方向上,东端扩展而西端退缩,整体表现为砂体向南北扩展并向东迁移(图 7-c,7-d;图 8-b)。MSC4—MSC6旋回中,砂体的形态变化较大,砂体的南端退缩至扎探3井区,北端先退缩至扎101井区,再扩展至乌26井区,东西两端则略有退缩,砂体发育程度变差,面积减小(图 7-d,7-e,7-f;图 8-b)。

总之,从MSC1—MSC3旋回,扎哈泉地区上干柴沟组远岸坝发育规模不断增大,向南北2个方向扩展、向西迁移并扩展,从MSC3—MSC4旋回,远岸坝发育规模继续增大,南北方向扩展并向东迁移,MSC4—MSC6旋回,砂体发育程度变差、规模缩小。

4 古地貌演化及其对滩坝砂体的控制

4.1 古地貌演化

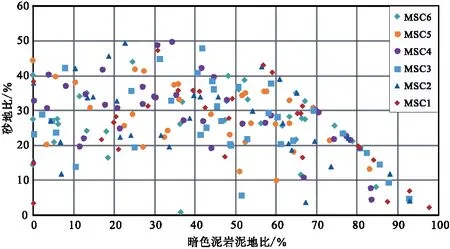

上干柴沟组沉积时期,扎哈泉地区东西方向整体上为西高东低、非常平缓的斜坡背景,地形坡度为0.37°(易定红等,2014b)。暗色泥岩泥地比与砂地比散点关系图(图 9)可知,在暗色泥地比0~50%区域,砂地比数值普遍较大且二者不存在明显的相关关系;在暗色泥地比50%~100%区域,砂地比数值普遍小于40%同时小于20%的数据点明显增加,且二者存在较明显的负相关关系,表明滩坝砂体主要富集在暗色泥地比数值小于50%的区域,暗色泥岩泥地比数值大于50%后水体深度较大,古地貌较低,不是滩坝砂体主要富集区。为了细化扎哈泉地区古地理背景的发育演化特征,选用暗色泥岩的泥地比数值为50%的等值线作为古地貌高点的边界线,并用该等值线的平面展布特征(图 10)来阐述微古地貌发育演化特征。

图 9 柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组暗色 泥岩泥地比—砂地比散点图Fig.9 Scatter plot of dark mudstone-sand ratio of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene in Zhahaquan area,western Qaidam Basin

MSC1—MSC3旋回: 暗色泥岩泥地比数值呈现出西低东高、中间低、南北高的格局,扎哈泉地区中西部扎西1井—扎7井一线泥地比数值较低,一般为20%~25%,向东逐渐增大,表明研究区该时期为西高东低、中间高、南北低的古地貌背景。在该时期,古地貌高点不断向东南方向扩展至切28井区以东,同时,北端退缩至绿13井区,南端退缩至扎18井区,东端扩展至乌26井区以东,表明古地貌高点不断向东和东南方向扩展并在南北方向收缩(图 10-a,10-b,10-c;图 11)。

图 11 柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组 古地貌演化特征Fig.11 Evolution characteristics of paleogeomorphology of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene in Zhahaquan area, western Qaidam Basin

MSC3—MSC4旋回: 古地貌高点平面形态变化较大。在MSC1—MSC3旋回时期,研究区一直呈向东延伸的鼻隆形态,而从MSC3旋回开始,在扎7井—切探2井区及其以西区域出现局部高值区且数值不断增大,导致扎7井—乌26井之间的低值区呈现孤立状态且范围不断缩小。MSC4旋回中,古地貌高点向东南方向扩展至扎15井—乌28井—切28井一线,研究区南面整体抬升,古地貌高点范围明显增大,向南、北以及东南方向扩展明显(图 10-c,10-d;图 11)。

MSC4—MSC6旋回: 研究区中部古地貌高点不断向北西方向退缩,东端也不断退缩至乌26井以西,特别是研究区的东南角,古地貌高点向北扩展达扎探5井区,暗示该时期南面的祁漫塔格山开始发生隆升,导致昆北断阶带抬升所致(图 10-d,10-e,10-f;图 11)。

总之,从MSC1—MSC3旋回,扎哈泉地区古地貌高点不断向东和东南方向大幅度扩展,向南北方向小幅度收缩。从MSC3—MSC4旋回,古地貌高点范围继续向南、北和东南3个方向增大。从MSC4—MSC6旋回,古地貌高点范围不断向北和北西2个方向退缩,面积减小,同时东南角古地貌高点范围不断增大。

4.2 古地貌对滩坝砂体的控制

上干柴沟组沉积时期,扎哈泉地区坡度小,地形平缓(易定红等,2014b),形成了广阔的滨浅湖亚相发育区,有利于滩坝砂体的大面积分布和发育(王艳清等,2019)。另外,位于研究区中部的水下鼻状隆起带对滩坝砂体的发育具有较强的控制作用,该古隆起对湖盆水体的波浪能够起到一定的消能作用,当水体能量减弱时携带的沉积物往往容易发生卸载。因此,滩坝砂体的发育区一般与正向地貌相伴生。

MSC1—MSC3旋回中,滩坝砂体发育规模不断增大,其中近岸坝主要发育在切35井—切探2井区,向东、向南扩展并向南迁移(图 8-a),同时,远岸坝主要发育在扎探2井—扎探1井区,向南北2个方向扩展、向西迁移并扩展(图 8-b)。而该时期内,研究区古地貌高点位于扎西1井—扎7井—扎10井区并不断向东和东南方向大幅度扩展(图 11)。

MSC3—MSC4旋回中,滩坝砂体发育规模继续增大,其中,近岸坝向北迁移并向东扩展(图 8-a),远岸坝向南北方向扩展并向东迁移(图 8-b)。该时期内,研究区古地貌高点范围继续向南、北和东南3个方向增大(图 11)。

MSC4—MSC6旋回中,滩坝砂体发育规模不断减小,其中近岸坝南北方向收缩并向东北方向扩展(图 8-a),远岸坝砂体向南收缩,规模变小(图 8-b),而该时期内,研究区古地貌高点范围不断向北和北西2个方向退缩,范围缩小(图 11)。

5 滩坝砂体沉积模式及其控制因素

5.1 滩坝砂体沉积模式

在综合分析上干柴沟组沉积时期扎哈泉地区近岸坝和远岸坝砂体平面分布规律和发育演化特征及微古地貌发育与迁移规律的基础上,建立了研究区近岸坝和远岸坝砂体的沉积模式(图 12)。扎哈泉地区地形较缓,水动力能量较强。湖浪与湖流对铁木里克辫状三角洲带入湖盆的大量砂质碎屑物质沉积物进行反复簸洗和冲刷,有利于形成规模较大的近岸坝和远岸坝。基准面旋回下降时,湖水变浅,近岸坝和远岸坝向沉积中心迁移,呈进积叠加样式;基准面旋回上升时,湖水变深,湖盆发生扩张,水动力条件相对变弱,近岸坝和远岸坝向湖岸线方向迁移,呈退积叠加样式,形成大面积滩沙沉积。

图 12 柴达木盆地西部扎哈泉地区新近系上干柴沟组滩坝 沉积发育模式图Fig.12 Sedimentary model of beach-bar facies of the Upper Ganchaigou Formation of Neogene in Zhahaquan area,western Qaidam Basin

5.2 滩坝砂体发育的主要控制因素

5.2.1 物源控制滩坝砂体发育的规模

充足的碎屑物质供给为滩坝砂体的发育提供了物质基础。扎哈泉地区上干柴沟组沉积时期滩坝砂体的物源区是西面的铁木里克凸起所控制的辫状三角洲沉积体系,该辫状三角洲发育2个朵体(王艳清等,2019),其中南面的三角洲朵体规模大,提供的碎屑物质多,导致滩坝砂体主要分布在研究区的中部位置,北面的三角洲朵体规模小,提供的碎屑物质相对较少,以至于滩坝砂体在研究区的北面发育程度较差。上干柴沟组沉积时期,祁漫塔格物源为小物源,其所发育的辫状三角洲影响范围主要局限于山前的昆北断阶带,位于研究区的南面的切克里克地区受祁漫塔格物源的影响很小,以至于该地区滩坝砂体发育程度很差(图 6)。

5.2.2 古水深控制滩坝砂体平面分布范围

上干柴沟组沉积时期,扎哈泉地区总体上是一个西高东低的缓坡古地理背景,水体浅(易定红等,2014b),滩坝砂体的平面分布范围受水体深度的控制,基准面旋回的升降导致湖水深度的变化决定了滩坝砂体的发育位置与迁移方向。当基准面旋回上升时,可容纳空间增大,湖平面上涨,湖水变深,水动力条件变差,滩坝砂体分选变差、分布范围减小,主要分布在古地貌高部位的浅水区域;当基准面旋回下降时,可容纳空间减小,湖平面下降,湖水变浅,水动力条件增强,滩坝砂体分选变好,滩坝砂体向古地貌的低部位发生迁移,分布范围增大。

5.2.3 古地貌演化控制滩坝砂体迁移规律

前已述及,扎哈泉地区上干柴沟组滩坝砂体发育区往往与古地貌高点相一致,滩坝砂体发育规模的扩大或缩小与古地貌高点范围的扩大或缩小相一致,而且滩坝砂体的扩展方向或收缩方向与古地貌高点的扩展方向或收缩方向也是相一致。特别是在MSC5—MSC6旋回中,近岸坝砂体的延伸方向由向东偏南转为北东方向,远岸坝砂体发育规模变小,均为研究区南面祁漫塔格山隆升的沉积响应,这与从祁漫塔格山华力西期斑状二长花岗岩中所获得的磷灰石裂变径迹29.5±2.3 Ma年龄相一致(王进寿等,2004)。因此,研究区上干柴沟组沉积时期滩坝砂体的发育演化受控于古地貌的发育演化。

6 结论

1)柴达木盆地扎哈泉地区钻(测)井及取心资料显示,上干柴沟组沉积时期滩坝砂体发育,单层厚度小、砂泥频繁互层,砂体岩性偏细、成熟度中等、分选性较好,主要发育浪成沙纹交错层理和波状层理等浅水原生沉积构造,粒度概率曲线主要为两段跳跃式加悬浮式。

2)扎哈泉地区上干柴沟组沉积时期滩坝砂体主要发育在研究区中部的古地貌高点位置,经历先增大后减小的发育演化过程。

3)受青藏高原隆升的影响,铁木里克凸起在上干柴沟组沉积时期持续抬升,扎哈泉地区继承性发育西高东低、南北低中间高的古地理背景,研究区中部水下鼻状隆起范围经历先增大后减小的发育演化过程,从早期到中期,古地貌高点不断向东和东南方向大幅度扩展;中期到晚期,祁漫塔格山脉开始隆升,导致研究区古地貌高点范围不断向北和北西2个方向收缩,范围减小。

4)扎哈泉地区上干柴沟组沉积时期滩坝砂体发育演化受物源规模大小、湖水深度和微古地貌的发育演化控制,其中微古地貌的发育演化是滩坝砂体形成的主要控制因素。