鄂尔多斯盆地早侏罗世富县期沉积演化:大洋缺氧事件前后陆地气候变化的响应*

2022-08-09李昌昊时志强

李昌昊 葛 禹 金 鑫 时志强

1 成都理工大学沉积地质研究院,四川成都 610059 2 成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610059

1 概述

中国北方广泛发育侏罗系含煤陆相沉积,主要发育在诸多内陆盆地内(黄迪颖,2019),其中的鄂尔多斯盆地处于不同构造交汇处,在中生代为大型内陆拗陷盆地,同时也是中国最大的中生代内陆含油气盆地与含煤盆地(李宝芳等,1995;冯增昭等,1999;刘池洋等,2006;旷理雄等,2012)。下侏罗统富县组发育在印支运动造成的古剥蚀面上,岩相复杂,仅分布于盆地中东部部分区域。众多学者对盆地内富县组复杂的岩性、尤其是“花斑泥岩”、“细富县”等进行过探讨(陈庸勋等,1981;刘若和吴一民,1985;李钝和王万佑,1987;冯宝华,1988;李宝芳等,1995),重点关注了其下切河谷型沉积类型及油气分布(如赵俊兴等,2005;李旦等,2006;何善斌等,2008;孟丽娜等,2012;李凤杰等,2013),但对富县期不同时间段岩相古地理变化规律以及古气候对古环境演化的制约因素研究较少。

近年来的研究表明,富县组沉积受到了早侏罗世托阿尔期大洋缺氧事件(Toarcian Oceanic Anoxic Event,T-OAE)的影响(邓胜徽等,2012;Jinetal., 2020)。大洋缺氧事件是中生代常见的重要地质事件,可造成一系列的诸如海洋黑色页岩沉积、地球表层碳循环紊乱、陆地环境气候变化等相互关联的地质事件(Jenkyns,1985,1988;Kempetal., 2005;Mcelwainetal., 2005;陈兰等,2007;Hesselbo and Pieńkowski,2011;邓胜徽等,2012;胡修棉,2015;Idoiaetal., 2018),反映着地球表层各系统之间复杂的耦合关系(Mcelwainetal., 2005;胡广等,2014)。近些年来,托阿尔期大洋缺氧事件对陆相沉积的影响逐渐受到了关注(Wangetal., 2005;Deraetal., 2009;邓胜徽等,2012;冯云鹤,2014;胡广等,2014;Xuetal., 2017;Jinetal., 2020;Liuetal., 2020)。鄂尔多斯盆地早侏罗世富县组沉积时期与T-OAE在时间上相对应(Jinetal., 2020),从整个盆地范围来看,富县组沉积类型多样、颜色多变,其受何种因素影响且如何影响T-OAE事件值得深入研究。作者主要通过对盆地东北部榆林安崖、府谷哈拉寨等多个露头剖面(图 1)富县组的实际观察研究,结合前人认识、镜下薄片鉴定及扫描电镜分析等,研究了富县期古地理及气候演化,并对T-OAE在陆地环境的响应进行了探讨。

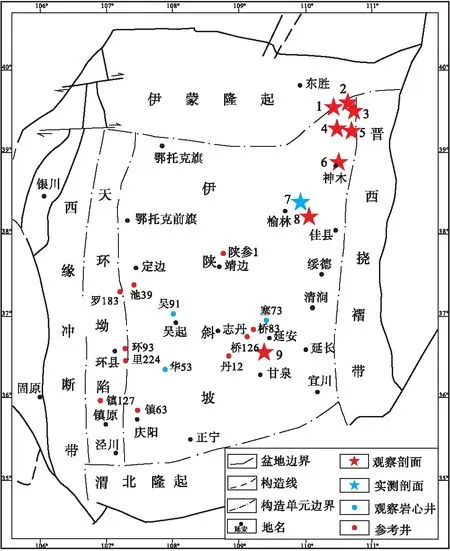

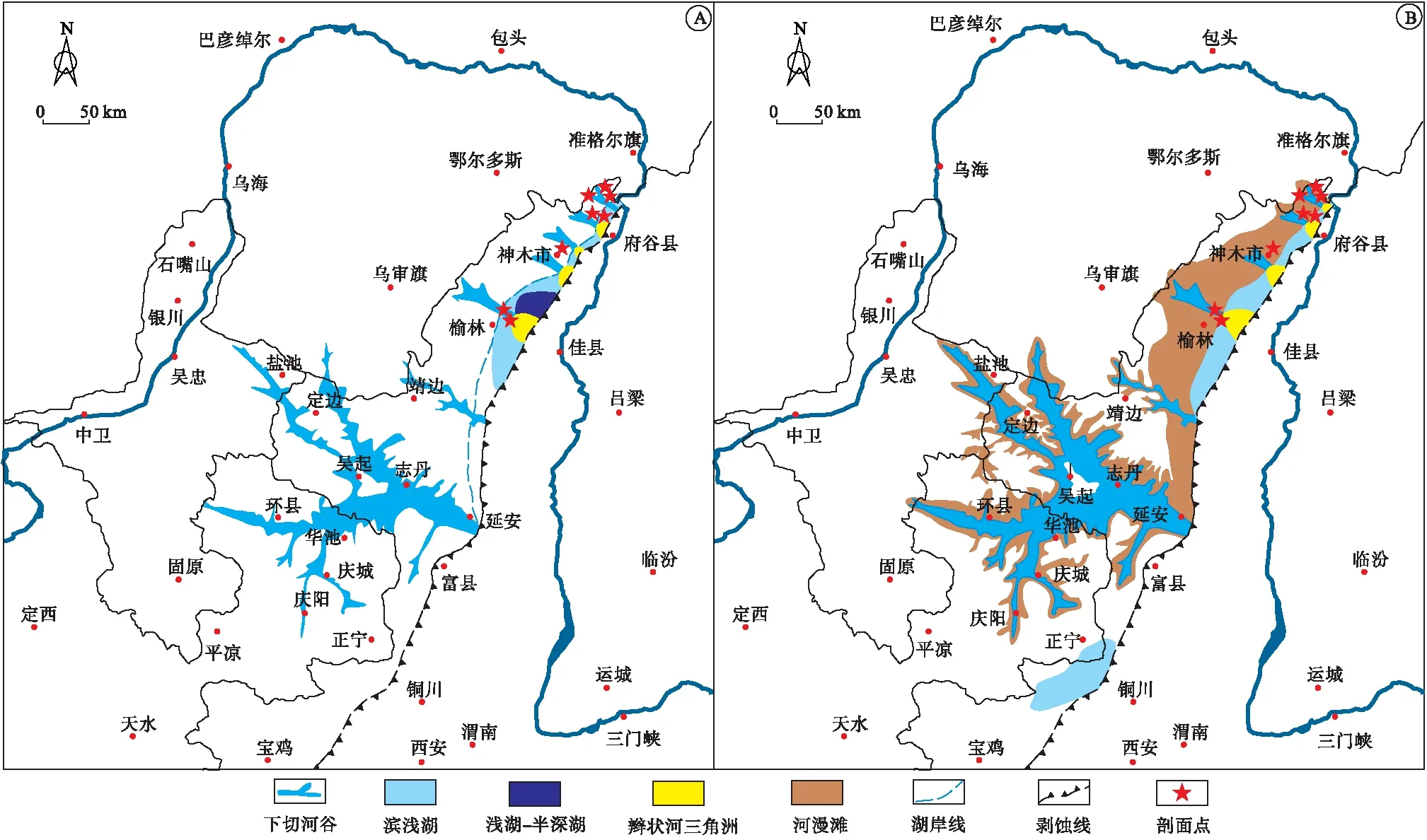

图中编号及对应的剖面名称: 1—准格尔哈拉沟; 2—准格尔石同梁; 3—府谷哈拉寨; 4—府谷新民; 5—府谷西峁; 6—神木窑湾; 7—榆林安崖; 8—佳县王家砭; 9—富县大申号沟图 1 鄂尔多斯盆地构造及研究剖面位置(据旷理雄等, 2012;刘玄春等,2018;李元昊等,2020;有修改)Fig.1 Tectonic units and location of outcrop sections in the Ordos Basin(modified from Kuang et al., 2012;Liu et al., 2018; Li et al., 2020)

2 地质背景

受印支运动末期的影响,鄂尔多斯盆地在三叠纪晚期受区域性挤压而抬升,三叠系遭受不同程度的剥蚀,并在构造和侵蚀作用下在早侏罗世早期形成地势变化剧烈的古地形(葛道凯等,1991;闫存凤,1992;时志强等,2001,2002;刘嘉,2014;李元昊等,2020),期间盆地西缘受到抬升,形成逆冲推覆构造带,使得盆地整体西部剥蚀程度较东部剧烈(赵俊兴和陈洪德,2006;蒋代琴等,2018;卜广平等,2019)。下侏罗统富县组即发育在印支期古侵蚀面上,上三叠统延长组与下侏罗统富县组间发育区域性角度不整合界面(李钝和王万佑,1987;冯宝华,1988;葛道凯等,1991)。在不整合面之上,富县组主要为辫状河沉积,填平补齐为其主要的沉积特点(赵俊兴等,1999;何善斌等,2008;刘犟等,2012;李元昊等,2020),发育剥蚀—残积相、河流—浅湖相(高选政,1996)

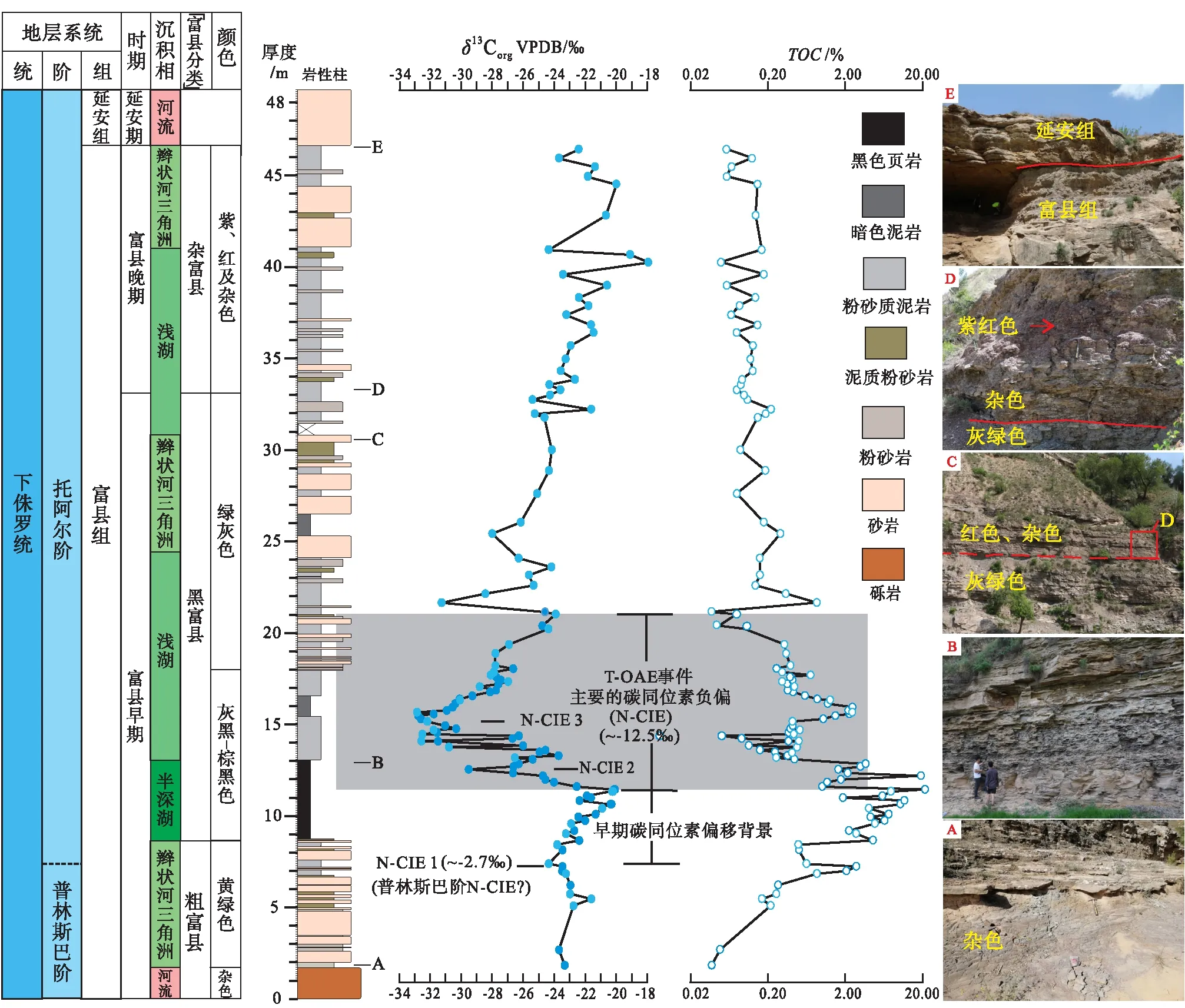

在富县期,鄂尔多斯盆地的地势整体表现为“西高东缓中陷”的特征(赵俊兴等,1999;曾传富等,2015,蒋代琴等,2018)。印支运动亦造成了盆地内(富县组沉积前)多种古地貌形态,主要为河谷、斜坡、阶地、高地和河间丘等(时志强等,2001;郭正权等,2008;李凤杰等,2013;曾传富等,2015;卜广平等,2019)。其中高地主要为剥蚀地区,长期处于沉积间断或弱沉积状态,无富县组沉积(时志强等,2001;刘瑞东等,2014;卜广平等,2019)。由于晚三叠世晚期—早侏罗世早期盆地侵蚀作用强烈,使得富县组厚度变化较大,在下切河谷发育的地区沉积物粒度较粗,厚度变化大; 在其他一些地区则沉积物粒度较细,厚度较薄(何善斌等,2008;刘犟等,2012)。在盆地东部,富县组岩性变化较大,如在榆林安崖剖面(38° 23′N,110° 11′E),主要为湖泊相泥页岩、粉砂岩(图 2),研究认为其受到T-OAE的影响,有机碳同位素曲线表现出了明显的负偏移(Jinetal., 2020),但在佳县、府谷、准格尔等地的露头剖面,砂砾岩沉积更为普遍。在富县期末期,盆地内出现一次区域构造抬升运动,富县组与延安组之间出现沉积间断(赵俊兴等,2005;刘玄春,2018;赵虹等,2020;张雪映等; 2021)。

A—富县组底部杂色泥砾岩或泥质砂砾岩; B—富县组下部黑色页岩层; C—富县组中部岩石颜色突然变化; D—为照片C的局部,显示明显的 颜色变化; E—富县组顶部以杂色泥岩与延安组底部厚层状土黄色砂岩分界,延安组底部砂岩之上见薄煤层。N-CIE指碳同位素负偏图 2 鄂尔多斯盆地榆林安崖剖面富县组沉积剖面及有机碳同位素曲线(同位素及TOC曲线来自Jin et al., 2020)Fig.2 Organic carbon iostope curves and sedimentary section of the Fuxian Formation in Anya section,Yulin, northeastern Ordos Basin(Isotopes and TOC curves from Jin et al., 2020)

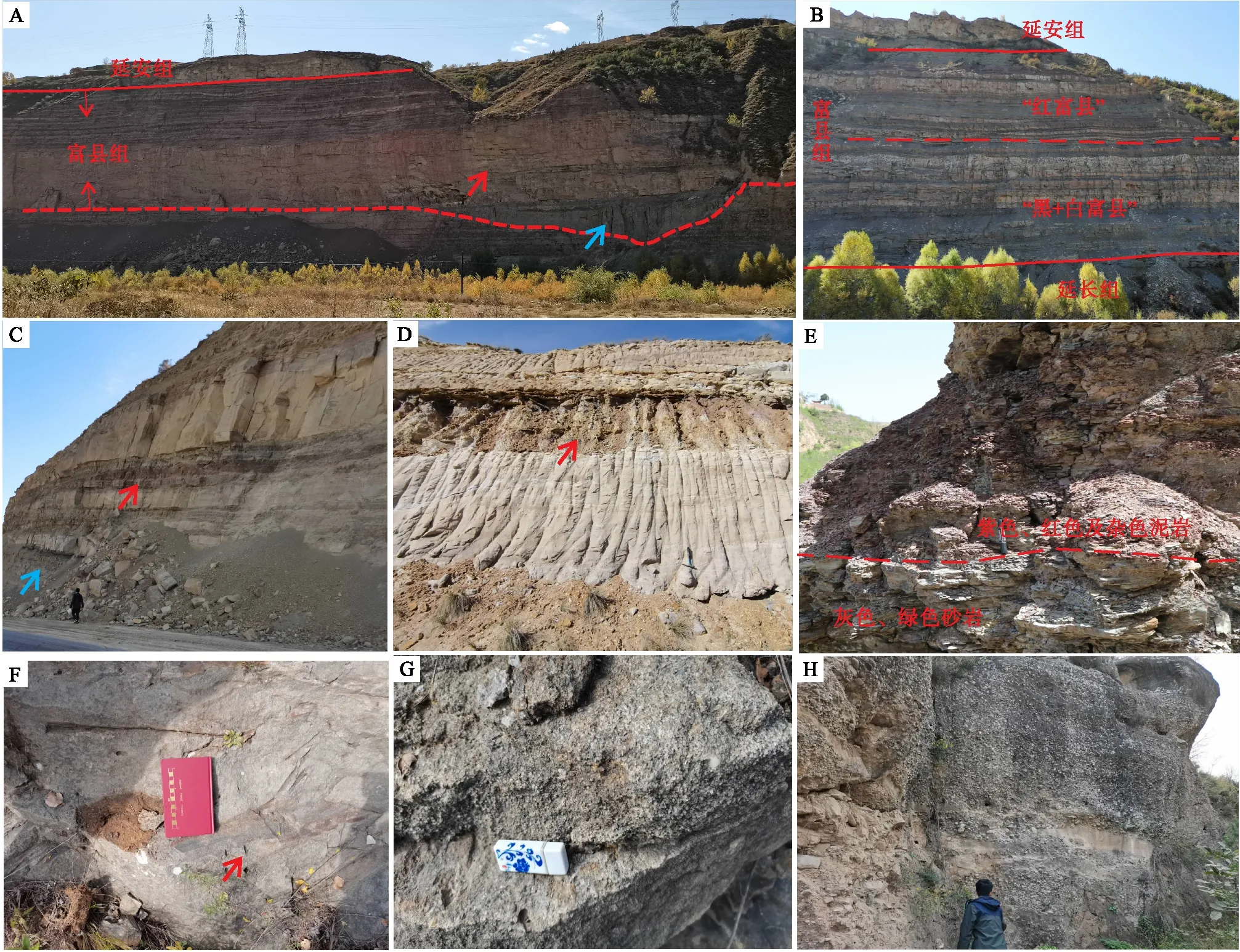

A—府谷西峁剖面,见充填有杂色砾岩的下切河谷(蓝色箭头所指),见辫状河三角洲前缘(红色箭头所指);B—府谷新民剖面,富县组呈现下黑上红的沉积序列; C—准格尔石同梁剖面,红色箭头所指为红色泥岩,蓝色箭头所指为黑色泥岩; D—准格尔哈拉沟剖面,富县组上部砂岩中夹紫红色泥岩(箭头所指);E—榆林安崖剖面,富县组中部紫红/杂色与灰绿色泥岩分界明显; F—佳县王家砭剖面,富县组白色砂砾岩中见植物茎干化石(红色箭头所指);G—佳县王家砭剖面,富县组中部白色砂砾岩; H—佳县王家砭剖面, 富县组下部块状灰色砾岩发育图 3 鄂尔多斯盆地东北部侏罗系富县组露头特征Fig.3 Outcrop characteristics of the Jurassic Fuxian Formation in northeastern Ordos Basin

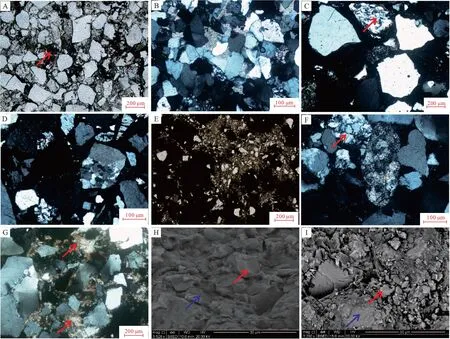

A—砂岩,砂岩分选、磨圆较差,岩石中含泥质填隙物(红色箭头所指)较多,榆林安崖剖面近底部(图 2厚度4.0 m处),单偏光; B—砂岩,榆林安崖剖面中部(图 2厚度33.0 m处),正交偏光; C—白色粗砂岩,硅质碎屑含量较高(红色箭头所指),填隙物中见高岭石,府谷西峁剖面,正交偏光; D—白色砂岩,硅质碎屑(红色剪头所指)含量高,准格尔旗哈拉沟剖面,正交偏光; E—褐紫色铁质泥质粉砂岩,准格尔旗哈拉沟剖面,正交偏光; F—灰白色砂岩,硅质岩屑多见(红色箭头所指),准格尔旗哈拉沟剖面,正交偏光; G—灰白色砂岩,碳酸盐胶结(红色箭头所指),准格尔旗哈拉沟剖面,正交偏光; H—泥质粉砂岩,粉砂颗粒磨圆度差(红色箭头所指),黏土矿物(蓝色箭头所指)以伊利石为主,榆林安崖剖面下部(图 2厚度17.0 m处),扫描电镜; I—泥质砂岩,填隙物中间较多的粉砂(红色箭头所指) 与黏土矿物(蓝色箭头所指),榆林安崖剖面下部(图 2厚度19.5 m处),扫描电镜图 4 鄂尔多斯盆地东北部侏罗系富县组岩石微观特征Fig.4 Microscopic characteristics of rock of the Jurassic Fuxian Formation in northeastern Ordos Basin

3 富县组岩性及颜色

3.1 杂色砾岩

杂色砾岩含灰绿色、紫红色泥砾较多,砾石成分复杂,使其整体略呈灰绿色较重的杂色。杂色砾岩主要发育在富县组底部,在鄂尔多斯盆地东北部偶见,在府谷西峁剖面,呈下切河谷充填沉积,透镜状(图 3-A),厚度最大达5 m,长大于15 m,与下伏中三叠统紫色泥岩不整合接触,显示为强烈的下切侵蚀,上覆为胶结致密的灰白、白色含砾砂岩。砾石直径多为1~3 cm,大者可达5 cm,杂基含量为15%~25%,风化后较为疏松。在榆林安崖剖面,杂色砾岩亦发育在富县组底部,但厚度减少,仅为约1.8 m(图 2-A),略呈透镜状,含紫色、灰绿等色泥砾,砾径集中于0.3~1.0 cm。在显微镜下可见其颗粒成分以石英为主,少量长石,颗粒分选较差,次棱角—次圆状,颗粒之间杂基较多,多为泥质胶结(图 4-A,4-B)。杂色砾岩在钻井岩心中也可见到(郭正权等,2008;孟丽娜等,2012;袁伟等,2014),产自富县组底部,可能反映着下伏含红层沉积的三叠系(一般为中、下三叠统)被侵蚀、搬运后再沉积的特点。

3.2 杂色/红色泥岩

在盆地东北部主要发育在富县组上部(图 3-A,3-B,3-C,3-D)。在榆林安崖其位于剖面上部,主要呈紫红、棕红色,有时含大小不一的灰绿色斑块而使泥质岩呈现杂色,见水平层理,不含或含极少量植物叶片化石,与下伏灰绿等暗色泥岩界限明显(图 2-D;图 3-E)。该套泥页岩在府谷西峁(图 3-A)、府谷新民(图 3-B)、准格尔石同梁(图 3-C)、准格尔哈拉沟(图 3-D;

图 4-E)等剖面均有发育,均发育在富县组上部,下伏有暗色泥页岩夹粉砂岩、砂岩。在准格尔石同梁(图 3-C)、哈拉沟剖面(图 3-D),杂色/红色泥岩段厚度减少,仅有数米,在哈拉沟剖面其夹于大套砂岩之中,侧向分布的延伸性较差(图 3-D)。据前人资料(陈庸勋等,1981,李钝和王万佑,1987;冯宝华,1988;李宝芳等,1995;郭正权等,2008;张泓等,2008;冯云鹤,2014),杂色泥质岩在鄂尔多斯盆地中南部亦有发育,在有的研究中被称为“花斑泥岩”。

3.3 灰色砾岩

呈块状产出于佳县王家砭剖面的富县组下部(图 3-H),在其他剖面或钻井岩心中较为罕见。显示出砾石粒径大、砾岩厚度大的特点,砾石直径一般大于3 cm,常为5~10 cm,可见叠瓦状排列,成分复杂。在佳县王家砭,其总厚度大于50 m,砾岩层呈块状,单层厚度多大于3 m,显示出快速堆积的特点。

3.4 白色砂砾岩

常发育在富县组杂色泥砾岩或灰色块状砾岩之上的富县组下部。在鄂尔多斯盆地多处可见(图 3-A,3-B,3-C,3-F,3-G),但在准格尔哈拉沟剖面,白色砂砾岩在富县组上部亦有发育(图 3-D)。在盆地东北部府谷西峁(图 3-A)、佳县王家砭(图 3-F,3-G)、准格尔哈拉沟(图 3-D)等剖面,累计厚度可大于20 m,但在各个地区厚度不一,粒度变化亦大,常为粗砂岩、砾质砂岩、细砾岩,砂、砾成分以石英为主,磨圆度和分选性较差(图 4-C,4-D,4-F,4-G)。在府谷西峁、准格尔哈拉沟剖面,见白色砂岩之上为棕红色泥岩、泥质粉砂岩覆盖(图 3-A,3-D;图 4-E)。在盆地中南部的深切河谷中也常充填白色砾岩,砾石以脉石英为主(时志强等,2002)。显微薄片及扫描电镜显示白色砂砾岩填隙物中高岭石含量较大(图 4-C),石英及高岭石含量多使岩石呈现白色。在佳县王家砭等剖面,白色砂砾岩厚度大于20 m,砾石直径多为0.2~2 cm,见较多的植物茎干化石(图 3-F),其直径最大可达30 cm,见大型板状交错层理。微观观察白色砂砾岩的成分以石英为主,偶见长石,颗粒磨圆度及分选性都较差(图 4-G)。

3.5 黑/暗色泥页岩

主要为黑色、灰黑色、深绿灰色粉砂质泥岩、页岩、油页岩。在鄂尔多斯盆地东北部多个露头可见。其中黑色页岩主要发育在2个露头剖面: 榆林安崖剖面和准格尔哈拉沟剖面。在榆林安崖剖面,暗色泥质岩层厚度约24 m(其中棕黑色油页岩厚度约为4.5 m),整体呈现黑色、黑灰色泥页岩,夹薄层粉砂岩、菱铁矿层或结核(图 2-B),发育在富县组下部,向上则粉砂、砂质含量增多,颜色变淡(向灰色、灰绿色转化)。在府谷新民剖面,暗色泥页岩亦发育在富县组中下部,与砂岩呈互层状(图 3-B)。亦见黑色泥页岩夹于砂岩中(图 3-C,准格尔石同梁剖面)。

3.6 灰色砂岩、粉砂岩

发育在富县组中上部,与灰绿色、紫红色、杂色泥质岩呈互层,或夹于泥岩中。中层状、薄层状为主,部分层厚较大者位于富县组上部。风化后常呈土黄色,通常不含植物茎干化石。见板状交错层理、楔状交错层理、沙纹层理。

4 沉积相分析

4.1 实测剖面沉积相剖析

本次对榆林安崖剖面(图 2)岩性、沉积构造及沉积相进行了细致研究,认为该剖面富县组存在河流、三角洲、浅湖、半深湖等沉积相。安崖剖面富县组底部发育厚约1.8 m的杂色砂砾岩,以细砾为主,砾石成分主要为紫色、灰绿色等泥质岩(图 2-A),下伏为上三叠统延长组黄绿色砂岩夹泥质岩,该套杂色泥砾岩亦见于府谷西峁剖面富县组底部下切河谷内(图 3-A),显示为河流相沉积,与府谷西峁类似,富县组底部杂色沉积的泥砾很可能主要来源于中三叠统纸坊组暗紫红、灰绿色泥岩(但西峁剖面富县组与纸坊组不整合接触)。鉴于安崖剖面富县组与纸坊组间发育延长组,推测物源区存在下切河谷(至少切至纸坊组),而下切河谷内发育的河流流至安崖地区则流速减慢,沉积物卸载为厚度不大的河流相泥砾岩。

安崖剖面富县组下部发育棕黑色油页岩,显示为半深湖相沉积(图 2),水体较深。其上覆为黑灰色、灰绿色泥页岩,层面见植物叶片化石,夹薄层粉砂岩、菱铁矿层或结核,粉砂岩及菱铁矿层横向延伸性较好,分布稳定,反映着浅湖相沉积的特点。富县组中部和下部与浅湖相或半深湖相毗邻有砂岩、粉砂岩为主的沉积,夹绿灰色泥页岩(图 2),其中的中砂岩、粗砂岩透镜体最大厚度可大于1.5 m,底部发育冲刷充填构造,偶见泥砾,显示为河道沉积的特点; 但多数碎屑岩为粉砂岩、细砂岩,层厚一般小于1 m,横向分布稳定,碎屑分选磨圆较好,综合反映着三角洲前缘沉积的特点。鉴于其砂岩层数多、砂地比较大,推测可能为辫状河三角洲环境。

富县组中上部发育以绿灰色、紫红色或杂色泥岩为主的沉积,夹薄板状粉砂岩沉积,粉砂岩通常横向分布稳定,推测是浅湖相沉积。值得注意的是,从绿灰色到紫红色或杂色泥岩的颜色突变并没有伴随着岩石结构的突变(图 2-D;

图 3-E),仅显示着气候的突变。在该颜色突变面之下,植物化石常见,而之上未见,显示为从湿润到干旱的气候变化。富县组顶部发育厚层状土黄色粗砂岩及杂色泥岩(图 2-E),砂岩单层厚度可大于1 m,见中型、大型板状斜层理,推测为辫状河三角洲平原沉积。

4.2 主要沉积相及其分布

4.2.1 下切河谷/辫状河

富县组的下切河谷发育在印支运动所造成的剥蚀面上,填平补齐作用是该期沉积的特点,是盆地富县期最低的古地貌单元,主要分布在鄂尔多斯盆地甘陕、宁陕、蒙陕等大型古河道内(何善斌等,2008;刘犟等,2012;蒋代琴等,2018; 李元昊等,2020),与下伏中三叠统或上三叠统呈不整合接触。下切河谷内发育受限的辫状河沉积,以砂砾岩为主,在盆地南部厚度较大,往北随着下切规模的减少而厚度逐渐减少(何善斌等,2008)。在府谷西峁剖面可以看到小型下切河谷充填沉积(图 3-A),与上下段岩层颜色有明显差异; 在榆林安崖剖面,以岩性推测其底部的杂色泥砾岩应为下切河谷的边缘充填相。富县组下切河谷沉积岩性整体粒度较粗,分选性磨圆度差(图 4-A,4-B),底部可见明显冲刷面,沉积物的剖面结构是向上变细的,体现了河流沉积的二元结构,但河谷内所充填的杂色砾岩横向延展性较差。

4.2.2 辫状河三角洲

鄂尔多斯盆地内富县期发育有冲积扇,其发育受控于古地貌,主要在古河道边缘分布,多见于深切河谷陡壁一侧(赵俊兴等,1999;时志强等,2001,2002)。在盆地东北部,由于富县期早期的下切河谷距离湖泊较近,辫状河三角洲更为发育。富县组中的辫状河三角洲不同于经典的辫状河三角洲模式,是下切河谷内受限的辫状河携碎屑物质入湖形成。在下切河谷发育早期,陆源物质沿深切的峡谷(三叠系顶部不整合面之上)运移,近距离卸载于湖泊边缘而形成大小不一的扇体,在盆地中南部大型下切谷入湖形成面积巨大的辫状河三角洲(已剥蚀殆尽),在盆地东北部则一般为中小型河流发育的下切谷,入湖后形成的扇体相对较小,沉积物中砾岩、砂质砾岩、含砾粗砂岩普遍可见。在下切河谷发育的晚期,早期的深切峡谷被充填,下切河谷变宽,输入湖泊的碎屑物形成辫状河三角洲沉积,其沉积物较早期深切峡谷携带而来的物质粒度变小,以砂质砾岩、细砾岩为主。在榆林安崖剖面,富县组下部以湖泊相泥页岩为主,而与之距离仅有约20 km的佳县王家砭剖面,富县组则发育以灰色、白色砂、砾岩为主的辫状河三角洲沉积(图 3-F,3-G,3-H),未见泥质岩沉积,显示湖泊边缘辫状河三角洲与浅湖—半深湖相沉积岩性的明显差异。

4.2.3 湖泊

盆地内富县早期发育的河流,其流动方向主要为东西向、北西向及南西向,当时盆地形状为三面高中心低,主要的汇水河谷向东南开口(赵俊兴等,1999),且在盆地东北部的榆林安崖剖面见湖泊相泥页岩、滨浅湖相砂岩(Jinetal., 2020),湖泊沉积在府谷西峁、准格尔哈拉沟等剖面已有发育,显示鄂尔多斯盆地东缘(及其以东地区)存在面积较大的汇水湖泊,葛道凯等(1991)认为该湖泊面积超过10×104 ̄ ̄km2,同一时期河南中北部地区与富县组时代相当的鞍腰组主要为深湖泥及深水重力流沉积(张泓等,2008)。富县期盆地东侧地势较高,河流汇入湖泊,但此汇水湖泊是否与海洋相通还存在争议(葛道凯,1989,1991)。经过燕山期和喜山期构造运动破坏和改造,华北地区多地隆起为山脉,鄂尔多斯盆地以东的山西地区主要处于隆起状态(高选政,1996;戴福贵等,2008),因此盆地东部黄河沿岸及山西大部分地区遭受剥蚀严重,缺乏富县组沉积。依据沉积特征,葛道凯等(1989)在盆地东北部榆林安崖剖面识别出富县期汇水湖泊。从该剖面分析,富县期沉积物颜色具有下黑上红的特点,即富县组下部(非辫状河三角洲沉积区)多以缺氧环境暗色泥质岩为主,植物化石常见; 而上部普遍发育紫、红色或杂色泥质岩沉积(图 3-B,3-E),鲜见植物化石。二者均为湖泊相泥质岩沉积,但颜色分界明显(图 2-D;图3-E),显示古气候由湿润向干旱的突然转变。类似的汇水湖泊相沉积(富县组下部暗色泥质岩,上部红、杂色泥质岩)亦见于府谷新民和府谷西峁剖面(图 3-A,3-B)。

盆地东南部亦发育湖泊相沉积,主要沉积“花斑泥岩”(刘若和吴一民,1985;李钝和王万佑,1987;葛道凯等,1991;高选政,1996;赵俊兴等,1999;时志强等,2001;赵俊兴等,2005),其面积较小,沉积岩厚度不大(葛道凯,1991;赵俊兴等,2005),形成于富县期晚期河流下切作用减弱、河谷被填平补齐基本完毕时期。该时期古地貌较为平坦,湖泊水体较浅,氧化作用强,所形成的砂泥岩颜色偏红,且不含页理。其很可能与盆地东北部汇水湖泊紫、红色、杂色泥岩沉积于同一古气候干旱时期。盆地东南部沉积“花斑泥岩”的小型湖泊远离下切谷及河道,并不是河漫湖泊。鉴于其与富县组剥蚀区毗邻,本次研究倾向于认为其与富县期汇水湖泊相连通,为滨浅湖沉积(图 5-B);但并不排除另一种可能: 富县中期(气候湿润时)形成的小型湖泊,在富县晚期(气候干旱期)被沉积物充填。

A—富县期早期古地理图; B—富县期晚期古地理图图 5 鄂尔多斯盆地侏罗纪富县期古地理图(据郭正权等,2008;张泓等,2008;冯云鹤,2014;李元昊等,2020)Fig.5 Palaeogeography of the Jurassic Fuxian Period in Ordos Basin (after Guo et al., 2008;Zhang et al., 2008;Feng, 2014;Li et al., 2020)

5 岩相古地理演化及沉积模式

5.1 富县早期岩相古地理及古气候

富县期早期鄂尔多斯盆地主要以河流沉积为主(图 5-A)。受印支运动的影响三叠系剥蚀强烈,富县期早期深切河谷发育,水流湍急,沉积物被限制在高地间的狭长河谷内,当河谷下切作用减弱,则接受粗碎屑沉积,此时为古河流形成发展期(时志强等,2002;赵俊兴和陈洪德,2006;何善斌等,2008)。该时期盆地中南部的下切河谷沉积已被广泛研究(陈洪德等,2007;郭正权等,2008;何善斌等,2008;李元昊等,2020),其沉积岩为富县组底部的杂色砾岩(局部发育)和富县组下部的白色砾岩,其杂色砾岩包含了较多近源(或原地)侵蚀的上三叠统延长组砂岩、泥岩砾石。而白色砾岩成分以脉石英为主,反映湿润气候下水量充沛时期碎屑成分成熟度较高。该期主要的下切河谷体系在延安附近流入汇水湖泊(图 5-A),但其所形成的沉积岩已在燕山期、喜山期剥蚀殆尽。在盆地东北部,下切河谷规模变小(图 5-A),多个小型下切河谷携带碎屑物质直接入湖形成辫状河三角洲。在榆林安崖剖面和佳县王家砭剖面,相距仅约20 km的距离却发育颜色、粒度迥异的沉积岩(安崖的黑色页岩和王家砭的白色砂砾岩),显示该时期的盆地边缘可能有较陡的古地势。早期的小型下切河谷内发育杂色砾岩(图 2-A;图 3-A),同样包含了较多近源(或原地)侵蚀的上三叠统延长组砂岩、泥岩砾石。上覆白色砂砾岩中砾石粒度变小,且以石英为主,成分成熟度增高,为扇三角洲前缘沉积。早托阿尔期的植物群大多数为指示温暖潮湿气候类型,且含有较多的可指示温暖潮湿环境的银杏纲与长宽叶型松柏类植物,可知该时期气候温暖湿润,雨水充足(邓胜徽等,2015)。白色砂砾岩厚度大,成分成熟度相对较高,含大量植物茎干化石(图 3-F),显示着与盆地南部大型下切河谷类似的湿润气候下变宽的河谷沉积。

5.2 富县晚期岩相古地理及古气候

在富县期晚期,原先存在的下切河谷变宽并被充填,河谷变宽,河流下切作用减弱,河水流速较早期减缓(陈洪德等,2007)。该时期伴随富县组沉积范围扩大,地形逐渐趋于平缓,地表海拔标高接近(冯云鹤,2014),随着富县早期的填平补齐作用,湖泊边缘古地形亦变缓,汇水湖泊滨浅湖面积增大,早期发育辫状河三角洲的位置出现浅湖相沉积,如府谷新民、府谷西峁等剖面即是如此(图 3-A,3-B)。这时期温度升高,出现指示干燥气候的植物,此时气候较早期干旱,雨水减少,植物出现明显衰退现象(张泓等,1998;邓胜徽等,2012;冯云鹤,2014)。富县晚期的河道宽度较早期变窄且弯曲,但仍属辫状河,此时河道两侧河漫滩、洪泛平原等微相发育(李智民等,1985;赵俊兴和陈洪德,2006)(图 5-B),且其泥质岩沉积显示出颜色偏红(紫、红色或杂色)的特点(葛道凯等,1991;时志强等,2001,蒋代琴等,2018)。在榆林安崖、府谷新民、府谷西峁、准格尔石同梁等剖面均可见富县组上部的紫色(杂色)滨浅湖沉积(图 2-D;图3-A,3-B,3-C),显示由于气候的变化,盆地东北部的汇水湖泊沉积颜色发生变化(由暗色到红色)。而在盆地南部的铜川、正宁等地,“花斑泥岩”发育(刘若和吴一民,1985;李钝和王万佑,1987;冯宝华,1988;张泓等,2008),且其厚度一般不超过30 m,考虑到该套湖泊沉积之东为富县组剥蚀地区(图 5-B),推测此地的湖泊与盆地东北部湖泊是相连的。

5.3 富县期沉积模式

通过对富县组的综合分析,本次研究建立了富县期沉积模式: 在富县早期下切河谷发育,沉积物主要为下切河谷充填沉积,岩性主要为砂砾岩。此时雨量充足,植被茂盛,下切河谷内水量充沛,携带大量碎屑物质沉积充填河谷并在入湖处形成辫状河三角洲沉积,在以砂砾岩为主的沉积岩中见丰富的植物茎干化石(图 2-F),此时的湖泊边缘古地形差异大,浅湖—半深湖沉积以深色泥页岩为主,含植物叶片化石丰富。进入富县期晚期,干旱气候主导了研究区,经过上一时期的填平补齐作用,河流下切作用减弱,河谷变宽,流量减弱,河谷两侧河漫滩、河漫湖泊发育(图 5-B)。此时沉积岩粒度减小,主要发育细、粉砂岩及泥页岩沉积。该时期气候干旱,雨量减小,阳光充足,植被较早期数量急剧减少,氧化作用增强,湖泊及河漫滩环境沉积紫色、红色或杂色泥岩。

6 讨论

6.1 鄂尔多斯盆地对T-OAE期间古气候变化的响应

相似的岩性变化及同位素负偏现象在四川盆地也有反应,同样记录了T-OAE的影响(Xuetal., 2017)。但四川盆地在托阿尔期可能与南部特提斯洋相连,而在鄂尔多斯盆地没有发现海洋影响的证据(Xuetal., 2017),鄂尔多斯盆地富县组以河流—三角洲沉积为主,可能离海洋较远。相似的黑色页岩沉积及暗色泥质沉积中存在碳同位素负偏,显示鄂尔多斯湖盆在早托阿尔期气候扰动期间的发育与四川盆地的扩张是同步的(Xuetal., 2017;Jinetal., 2020)。湖盆扩张早期气候湿润,降水量增加,大气CO2浓度增加(邓胜徽,2007;邓胜徽等,2015;Jinetal., 2020),植物群的差异表明在T-OAE期间,盆地内发生了升温的现象(黄枝高和周慧琴,1980;邓胜徽等,2012,2015)。在安崖剖面的半深湖—深湖相中发现的菱铁矿也可以说明当时湖泊扩张是由于湖平面上升所引起的(Jinetal., 2020)。当湖平面上升到最大时,位于四川盆地和鄂尔多斯盆地东部的古湖中沉积了暗色泥页岩,之后在暗色泥页岩之上,两地都沉积了红层(或杂色层),Xu 等(2017)将其解释为水文循环减弱或停止所致,此时湖平面下降,湖泊停止扩张,内陆降水量下降,气候由早期的湿润气候转变为干旱气候。由此看T-OAE所致的陆地气候变化是极为广泛的。但Xu 等(2017)所提出的T-OAE之后(干旱期)温度降低,可能与鄂尔多斯盆地实际情况不符。

6.2 不同颜色、不同粒度富县组沉积的成因与分布

基于富县组沉积的不同颜色、不同粒度,研究者曾有“粗富县”、“细富县”、“白富县”、“杂富县”、“红富县”、“黑富县”等多种多样的称谓,但研究者对其系统性成因和分布阐述较少。基于响应海相T-OAE的古气候变化及古地貌、古环境认识,本次研究试图厘清富县组不同沉积的特点、成因及意义。

6.2.1 “粗富县”

“粗富县”指富县组下部砂砾岩,在文献中该称呼最早被赵俊兴等(1999)所使用。关于“粗富县”的成因,研究者观点基本一致,认为主要由深切河谷沟槽中河流相充填形成,多发育在富县组下部,厚度变化较大(赵俊兴等,1999;时志强等,2001;赵俊兴和陈洪德,2006)。由于富县期盆地内地势西高东缓,以前的研究成果认为“粗富县”在盆地中部较为常见(刘瑞东等,2014)。本次研究显示“粗富县”在盆地东北部亦较为发育,如在佳县、府谷、甚至内蒙古准格尔都存在富县组下部的砂、砾岩沉积。需指出的是,“粗富县”的颜色有3种,一是以紫红色调为主的杂色,其成因在于下切谷砾岩中含原地或近源剥蚀的中三叠统、上三叠统砾石(图 2-A;图3-A);二是灰色中砾岩,为辫状河三角洲平原沉积(图 2-C);三是白色粗砂—细砾岩(图 3-F,3-G,3-H),为辫状河三角洲前缘或下切河谷内偏上部层位沉积,脉石英颗粒及高岭石填隙物的存在使得岩石呈白色,主要沉积于湿润气候条件下。

6.2.2 “细富县”

“细富县”为富县组中粒度较细的沉积岩,如泥页岩和粉砂岩等,其最早出现于陈庸勋等(1981)著作中。关于“细富县”的成因争议较多,有研究者认为“细富县”为湖相沉积(陈庸勋等,1981;李宝芳等,1995),也有人认为其主要形成于河漫滩、洪泛平原、沼泽或残积相(赵俊兴和陈洪德,2006;刘犟等,2012)。综合整个鄂尔多斯盆地富县组岩性及颜色特点,本次研究认为“细富县”可以是河漫亚相泥质岩沉积,也可以是湖泊相泥质岩沉积,其颜色有红(紫)色、(红、绿相间的)杂色、黑色、灰绿色等。其中黑色页岩、褐色油页岩和绿灰色泥质岩主要沉积于富县早期的湖泊环境,对应湿润气候条件; 而红(紫)色泥质岩、杂色细粒沉积为干旱气候条件下的富县晚期河漫环境、湖泊环境产物。

6.2.3 “白富县”

“白富县”主要为富县组下部白色砂岩层,为了与下文“黑富县”进行区分,故在本文中提出“白富县”定义。前人研究显示“白富县”在鄂尔多斯盆地北侧内蒙古部分、子午岭地区有所出现(中国煤田地质总局,1996;赵敏等,2010;冯云鹤,2014),主要为灰白色石英砂岩,发育在富县组中上部(中国煤田地质总局,1996)。本次研究发现其在盆地东北部准格尔哈拉沟、府谷西峁、佳县王家砭等剖面均有发育,显示为含植物茎干的白色粗砂—细砾岩(图 3-F),前已述及,其为扇三角洲前缘或下切河谷内偏上部层位沉积,脉石英颗粒及高岭石填隙物的大量存在使得岩石呈白色。在湿润气候条件下,盆地南部下切河谷被初步充填后河谷内水量充沛,盆地东北部小型下切河谷之上河谷变宽、输入湖水量增多,来源于物源区延长组或其他沉积的碎屑物经过较长距离搬运,成分成熟度增高,且湿润气候条件下化学风化较强致使相当多的长石向高岭石转化。

6.2.4 “黑富县”

“黑富县”总体为黑色、深绿灰色泥质岩,偶有褐色油页岩,该定义为袁效奇等(2003)所提出,见于盆地东北部富县安崖、府谷新民、府谷哈镇等剖面,沉积于富县早期。袁效奇等(2003)认为其主要分布于无定河以北、清水川以南地区。“黑富县”中TOC含量较高(图 2),含大量植物叶片化石碎片,反映其沉积于植被茂盛、降水量超过蒸发量条件下,此时期气候湿润,植物大量生长(刘魁梧,1991)。该套沉积在中国多个同时代的陆相湖泊都有记录,如在四川盆地(Xuetal., 2017)、金羊盆地(Liuetal., 2020)、塔里木盆地(黄克难等,2003;邱若原等,2021)均有报道,且都蕴含着有机碳同位素负偏事件,其成因在于托阿尔期大洋缺氧事件发生时Karoo-Ferrar大火成岩省喷发、伴随甲烷气水和物有关温室气体迅速释放等所致(Hesselboetal., 2000),该时期地球表层碳循环发生紊乱(Jenkyns,1985,1988;Hesselboetal., 2000;Chenetal., 2006;Hesselbo and Pieńkowski,2011),陆地古气候湿润(Bakeretal., 2017;Xuetal., 2017;Jinetal., 2020),陆地湖泊面积大、水体较深,因而沉积了一套富含有机质的泥页岩。“黑富县”与“白富县”都沉积于湿润气候条件下,本次研究倾向于认为二者为富县早期同时异相的产物,其不同于富县晚期干旱气候条件下沉积的“红富县”和“杂富县”。

6.2.5 “红富县”

“红富县”在盆地中—南部至北部都有出现,为紫红色泥质岩(刘犟等,2012;冯云鹤,2014;贾建称等,2015),为与“白富县”、“黑富县”进行区分,文中将该颜色岩性定义为“红富县”。通常红层沉积时期气候发生波动,处于干旱、炎热环境,降雨量很低(Walker,1967),大多数红层中的红色为原生色,表明红层形成于干旱或半干旱环境(刘秀铭等,2014;毛学刚和刘秀铭,2016)。在富县组红层内由下到上,喜阴湿温暖气候的蕨类植物孢子和拟苏铁孢粉数量急剧减少直至消失,出现一些喜热或耐干型植物,表明气候较先前干燥炎热(闫存凤,1992; 邓胜徽等,2015)。“红富县”沉积于富县晚期,在富县组下部未见,反映盆地内此时处于干燥炎热的气候,沉积水体一般较浅,处于氧化环境,且植物数量较少。富县晚期的干旱气候可能为T-OAE晚期由于海平面下降,导致水文循环减弱或停止,输入陆地水分减少,气候变为干旱所致(Xuetal., 2017)。此时鄂尔多斯盆地东部地区原为下切河谷的地区古地形(由于富县组早、中期的填平补齐作用)趋于平缓,古地貌差异小,在河漫滩、河漫湖泊或洪泛平原中发育“红富县”和“杂富县”;而在汇水湖泊区,气候的突变致使富县晚期泥质岩以紫红为主的色调。

6.2.6 “杂富县”

“杂富县”通常为“杂色泥岩”或“花斑泥岩”,被认为是“细富县”的重要组成部分,陈庸勋等(1981)首先使用此定义。其颜色以紫灰、紫红色为主,夹灰绿色条带或斑点,在研究区东南部被提及较多(陈庸勋等,1981; 李钝和王万佑,1987;冯宝华,1988;李宝芳等,1995;赵俊兴等,1999;郭正权等,2008;张泓等,2008;冯云鹤,2014)。其成因存在较多争议: (1)风化壳上的残坡积物(陈庸勋等,1981);(2)干旱、氧化条件下的浅水碎屑湖泊的沉积产物(李宝芳等,1995); (3)在干旱氧化条件下扇间洼地或洪泛沼泽上形成(赵俊兴等,1999)。实际上,“杂富县”为富县组晚期沉积形成,分布并不局限于河漫环境,在盆地东北部的浅湖或半深湖环境亦有产出,与“红富县”的紫红色泥质岩共生(图 5-A,5-B),显示富县晚期盆地内广泛存在干旱、氧化环境,为T-OAE晚期气候变化所致。“杂富县”中的灰绿色条带或斑点现象,在四川盆地侏罗系、白垩系红层中亦广泛分布,其成因一直未解决,最合理的解释可能是成岩后期红层处于还原环境、部分三价铁矿物被还原所致。

7 结论

1)在鄂尔多斯盆地东北部榆林安崖、府谷西峁、府谷新民、准格尔石同梁等剖面,富县期沉积经历了从杂色泥砾岩(或灰色块状砾岩)到白色砂、砾岩(或暗色泥页岩),再到红色、杂色泥质岩的变化趋势。砂岩和砾岩中碎屑颗粒的分选与磨圆较差。

2)在富县组中可识别出下切河谷、辫状河三角洲、湖泊等环境沉积。富县期早期以下切河谷充填为主,河流携带沉积物在湖泊边缘发育大小不一的辫状河三角洲砂砾岩体; 晚期经过填平补齐后,河谷下切作用减弱,古地势变缓,沉积物粒度变小。盆地东北部残存由黑变红的浅湖相沉积。

3)富县期沉积响应着T-OAE期间陆地气候变化,早富县期以湿润气候为主,晚富县期则以干旱气候为主,气候的突然变化被记录在榆林安崖等剖面中。富县组暗色沉积(“黑富县”)及白色砂砾岩(“白富县”)沉积于湿润气候条件,而“红富县”和“杂富县”则记录了Jenkyns事件期间的干旱气候的信息。

致谢参加野外工作的还有王小端、陈彬,感谢成都理工大学沉积地质研究院李云、成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室冯明石在显微镜观察、扫描电镜测试方面的帮助。感谢审稿专家和编辑同志给出的意见和建议!