中新广州知识城某已建道路海绵改造设计

2022-08-09欧彦华赵力军

欧彦华,孔 红,赵力军

(广州市设计院,广东 广东 510620)

0 引 言

随着城镇化进程的加快,城市硬化面积不断加大,为解决内涝频发和水资源短缺并存的问题,海绵城市的理念应运而生。市政道路作为城市基础建设的重要组成部分,理应顺应时势,在设计上契合海绵城市的理念,因地制宜,通过多种工程措施相结合,最大限度的实现“渗、滞、净、排”的建设要求。

1 工程概况

1.1 工程现状

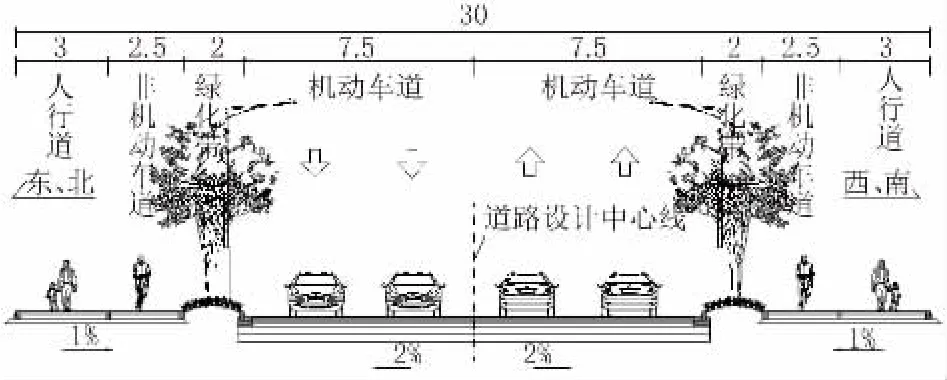

本工程位于中新广州知识城,为一条在建市政道路。道路总宽30 m,纵坡8‰,设有机动车道、侧绿带、非机动车道以及人行道。机动车道横坡2%,坡向两侧为侧绿带,人行道与非机动车道共板,横坡1%坡向侧绿带。侧绿带高于机动车道面0.15 m。道路横断面如图1 所示。

图1 道路横断面图(单位:m)

原设计因特殊情况,未按照海绵型道路的要求进行设计,侧绿带按照广州市常规做法,全线呈龟背形隆起,雨水口布置在机动车道边,间距约30 m,仅收集机动车道及1/2 侧绿带的雨水。人行道、非机动车道以及剩余1/2 侧绿带的雨水径流利用道路8‰的纵坡自由散水,最终汇至道路开口处的雨水口中。

对上述道路按照海绵城市的要求进行改造。此时,机动车道已施工至路面层;人行道、非机动车道平、侧石已装,仅余表面铺装未铺,各类管线及附属构筑物已完工,侧绿带已填土至机动车道设计标高,暂未购入苗木进行种植。

1.2 改造要求

该次改造需实现以下目标:

(1)符合海绵型道路理念,径流路径清晰,机动车道雨水不可直接排入已建雨水口;

(2)侧绿带在外观上呈龟背形隆起。地被区域可通过修剪成形,乔木区域,为保证乔木的成活率和观赏性,需堆土成形(不可下凹蓄水);

(3)出于安全及日后管养方面的考虑,从非机动车道一侧计算,侧绿带下凹深度控制在200 mm 左右;

(4)控制造价、工期,尽量减少对已施工部分的改动。

1.3 改造难点

该工程虽为在建道路,但已近完工,同已建道路无实质区别。根据上述要求,海绵改造的难点在于:

(1)侧绿带内的径流组织不畅:该工程树穴区域隆起,水流在条状侧绿带内不能自由流动(见图2),不能按照海绵常规做法,在下凹侧绿带内每隔约30 m布置一个溢流雨水口。

图2 侧绿带纵剖示意图(单位:m)

(2)侧绿带的下凹深度浅:因侧石顶平非机动车道路面,即高于机动车道路面150 mm,故要保证从非机动车道侧计算,侧绿带下凹深度200 mm,则从机动车道侧计算,侧绿带下凹深度为200-150=50 mm,仅为常规下凹深度的1/3,如图3 所示。

图3 标高关系示意图

(3)工期、成本控制:不得重新破路敷管,需利用原有排水系统。

2 工程设计

为满足相关要求,解决改造中遇到的难点,提出以下详细做法,其中,雨水径流组织路径如图4 所示。

图4 雨水径流路径图

2.1 侧绿带内排水系统

(1)侧绿带内排水由溢流系统和渗流系统组成,两套系统独立运行,末端分别接入已建雨水口。如此可保护渗流系统免受溢流雨水的污染,降低其孔隙堵塞的风险,延长使用寿命。

为达到上述目标,渗流系统排出管管底应高于雨水口连接管管顶。由于条件受限(雨水口连接管已建好,高度不可调),故根据水力计算结果,结合植被种植需求,使渗透系统排出管管底高于雨水口连接管在设计重现期下的实际充满度水面标高。溢流系统排出管与雨水口连接管管顶平接。

(2)以两个树穴之间的下凹区域(即地被种植区,长度约5.5 m)为1 个小单元,在每个小单元起端(顺道路纵坡向高点)的道路侧石开口,以实现尽可能多的机动车道雨水进入侧绿带,经渗流系统或地表植被过滤后再排出的目标(见图5)。

图5 侧绿带海绵设施平面布置图

侧石开口尺寸根据宽顶堰公式计算确定,同时满足《室外排水规范》(GB 50014—2006)[1]4.7.1A条,“雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5~3 倍”的要求。

(3)在每个小单元末端(顺道路纵坡向低点)设置一个溢流口,溢流量不小于侧石开口入流量,保证流入的雨水能顺利排出,不反流至路面(见图5),溢流口做法详见《室外排水规范》(GB 50014—2006)2.4。

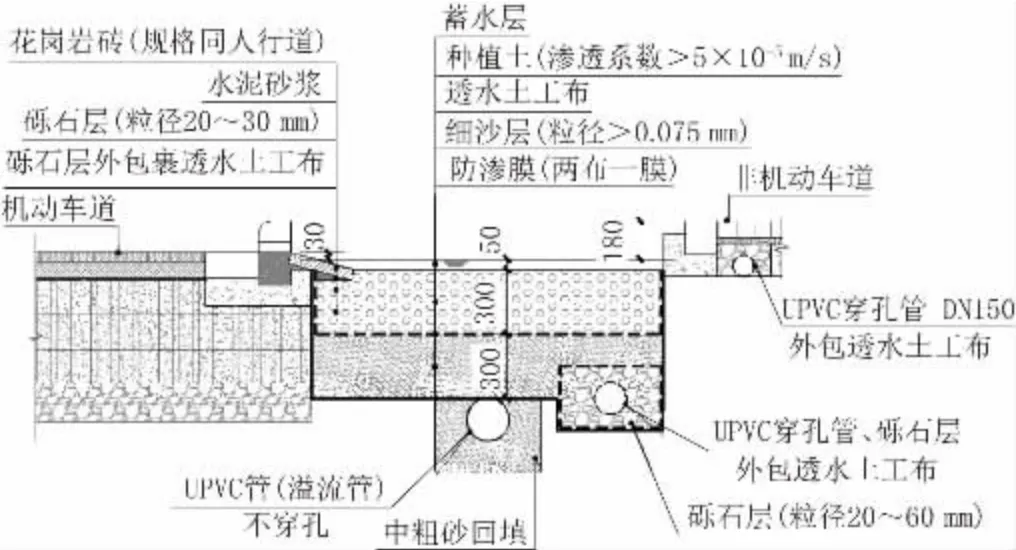

2.2 侧绿带地被区的设计

地被区的构成需同时满足绿化种植及海绵设施的要求,经研究确定由300 mm 厚的种植土层与300 mm 厚的细沙层(保水)组成。种植土面低于非机动车道面230 mm,设计水面低于机动车道面30 mm(确保机动车道雨水自由出流,进入侧绿带),即蓄水深50 mm。为避免植被生长遮蔽开口,影响过流能力,开口处铺设凿毛的花岗岩砖,如图6 所示。

图6 侧石开口位置剖面图(单位:mm)

为减少侧绿带开挖对机动车道路基的影响,减小施工难度,溢流管埋设在侧绿带正中央的底部,穿孔管埋设在侧绿带靠非机动车道侧的碎石层内。考虑到项目所在地降雨量大、雨季长、地下水位高的特点,为避免积水破坏路基,侧绿带最底部包裹防渗膜。

2.3 树穴区域的设计

考虑到树穴顶部呈龟背隆起,不能蓄水,且树穴区域采用原土回填,土壤渗透系数较低,对路基影响较小,为利树木生长,保证根部疏水,树穴区域不包裹防渗膜。穿孔管过树穴区域,采用防渗膜包裹,防止树根伸入穿孔管,堵塞渗透系统,如图7 所示。

图7 树穴位置剖面图

2.4 溢流口的设计

根据计算,每个小单元汇水面积为112.5 m2,5 a一遇雨水设计流量为4.24 L/s。根据《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)[1]4.7.1A,溢流口排水设计流量至少为4.24×1.5=6.36 L/s。若每个小单元均设置雨水口,则雨水口设置过于密集(约7 m 一个),不仅在雨水口连接上不满足《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)[1]4.7.2 条的要求,且不美观。经综合考虑,改为在每个小单元末端设置一个大流量地漏,收集溢流雨水。查《建筑给水排水设计标准》(GB 50014—2006)[2]表4.3.8 可知,DN150 大流量地漏,当积水深50 mm 时,泄水能力达10 L/s,可满足设计要求。

根据地漏表面积水深50 mm,可反算侧绿带最大蓄水深度为80-50=30 mm。扣除植被根系体积,不但蓄水容积不足,落叶、泥沙也极易堵塞溢流口。

为解决侧绿带蓄水深度浅、溢流系统容易堵塞与地漏需要表面积水深度大之间的矛盾,引入“堰”的思路来控制蓄水深度,创造地漏表面积水条件。具体做法是在地漏外加一个溢流套管。因有堰(套管)的阻隔,堰内外水位得以独立,堰内地漏的安装高度可根据积水深度要求进行调整,不受侧绿带蓄水深度的限制,而堰外侧绿带蓄水深度仅受堰高控制,无需考虑地漏的安装高度(见图8)。根据溢流量、允许溢流高度,可用薄壁堰公式反算套管管径。

图8 溢流口位置剖面图(单位:mm)

地漏选用插卡式立体地漏。非固定式地漏,可便于日后对地漏、溢流管的疏通、清理、管养。地漏顶面和侧面均可进水,可最大限度的保证过流能力,减少因堵塞影响泄水能力。

3 结 语

工程通过对“堰”的灵活应用,不仅在龟背形绿化景观、浅下凹深度、少改动现状的前提下实现了海绵型道路的功能,而且缓解了原人行道、非机动车道路面无组织排水,导致下游雨水口压力大的问题,也满足了《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引》中对于道路工程的约束性指标要求。

项目建成后,经受多场暴雨的考验,运行状况良好,获得相关部门及业主认可,成为海绵型道路示范路段。作为探索龟背形绿化景观下的海绵型道路的样板工程,示范意义大,展示作用强,景观要求高,鉴于溢流套管的施工未能达到理想的精度要求,经多方会议,最终决定取消溢流套管,抬高溢流口,现场照片如图9、图10 所示。

图9 整体效果

图10 溢流口位置