基于SEM的EPC 模式下装配式建筑风险评价研究

2022-08-08陈浩楠段永辉王翔

陈浩楠,段永辉,王翔

(1.河南工业大学土木工程学院,河南 郑州 4500011;2.郑州航空工业管理学院土木工程学院,河南 郑州 450015)

为了促进产业升级转型和建筑工业化,国家决定大力推广装配式建筑.然而,实践过程中存在着大量设计、生产、施工问题以及各阶段之间协调不利的问题.EPC 模式是集设计、采购、施工于一体的工程总承包模式,能够更好地协调设计、采购和施工等阶段,并且在整体把控工期与质量等方面具有明显的优势.基于系统工程的视角,EPC 模式最为匹配装配式,实现技术集成和管理的高度协调,充分发挥装配式建筑的综合优势[1].国务院办公厅[2]在2016 年、2017 年先后发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》和《关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确表示实施工程总承包模式是促进装配式建筑发展的大势所趋.

作为一种新型建筑形式,装配式建筑改变了传统的建造方式,更注重集成化制造,在设计、采购、施工等方面都发生了很大的变化.与传统建筑项目相比,装配式建筑在我国的起步较晚,面临的风险更加广泛,导致项目原定的目标难以实现.当前与装配式建筑风险方面的研究较少,尚未形成装配式建筑的风险理论体系.

本文基于EPC 总承包模式的基本理论,结合装配式建筑的发展现状和自身特点,在已有研究成果的基础上,对具体风险因素进行分析研究,采用文献统计分析和问卷调查的方法,初步识别出EPC 模式下装配式建筑风险影响因素;进而,建立了EPC 模式下装配式建筑风险的结构方程评价模型;在此基础上,本文通过定性和定量的方法相结合,分析各风险之间的联系,并突出EPC 模式下装配式建筑风险控制的重点,指导工程实施者做出决策.

1 数据采集

1.1 EPC 模式下装配式建筑评价指标的选取

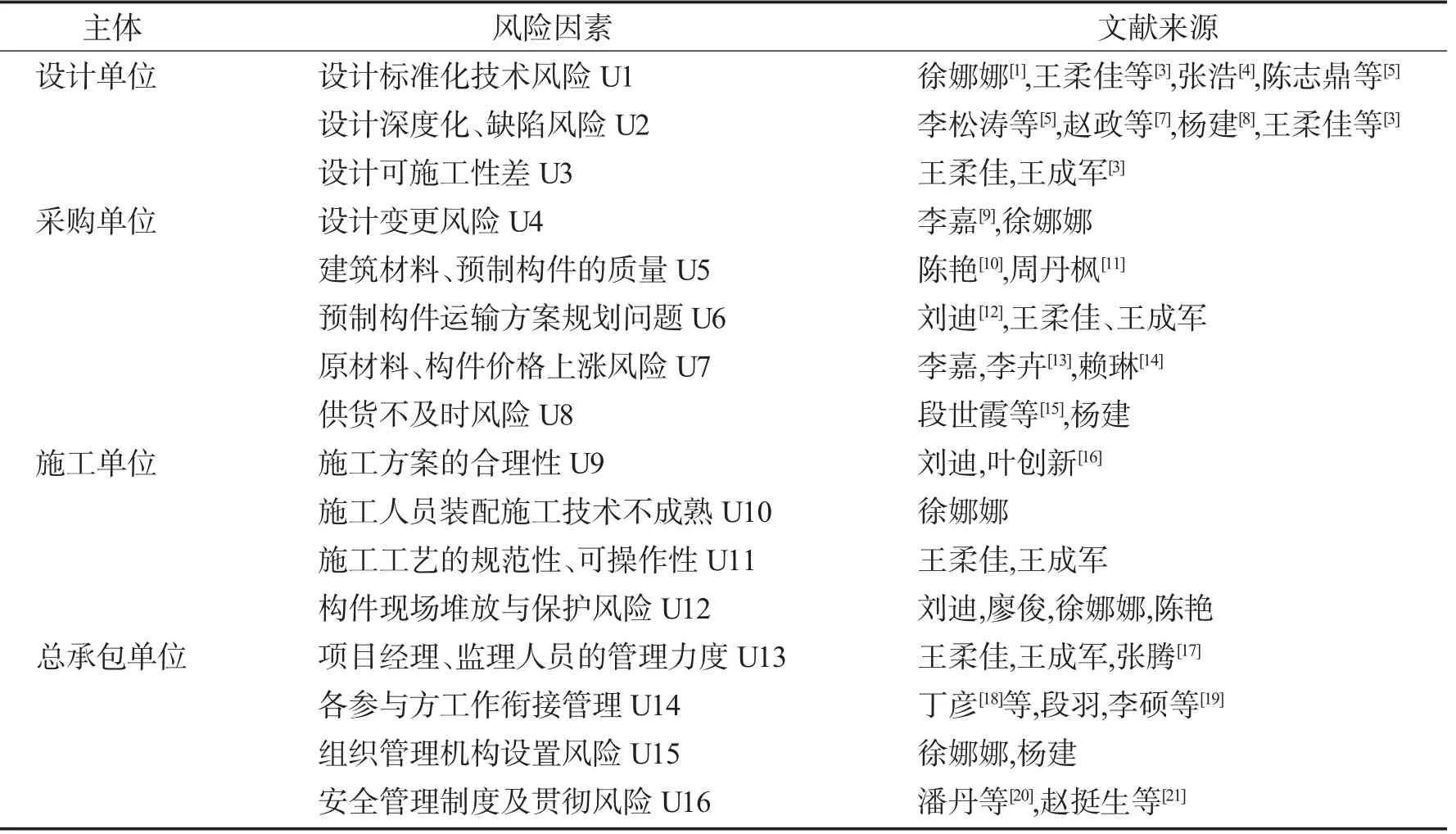

评价指标的选取应遵循科学性、客观性的原则,能全面反映EPC 模式下装配式建筑的风险.目前已有的研究成果,对EPC 模式下装配式建筑工程研究相对较少,对EPC 模式下装配式建筑风险指标缺乏全面和深入的理解,设定的指标针对性欠缺.基于以上问题,评价指标主要从EPC 模式下装配式建筑全寿命周期的出发,结合EPC 项目风险相关研究和装配式建筑风险相关研究进行选择.通过文献分析法收集影响因素,并通过CiteSpaceV 进行指标筛选,将文献中所提及的影响因素计算得出设计风险、采购风险、施工风险和管理风险作为EPC 模式下装配式建筑风险评价的一级评价指标(见表1).

(1)设计单位.设计阶段对项目投资影响重大,设计和优化决定了工程项目投资费用的支出,对工程项目投资的影响程度远远大于采购阶段和施工阶段等其他建设阶段,因此设计风险是整个项目风险管理的重点,设计单位的风险把控能力是保障EPC 模式下装配式建筑顺利进行的关键.

(2)采购单位.在采购工作中,采购单位应能够事先做好市场调研,报价之前做好询价工作,根据当地物价作出合理的成本计划并确保运输工作的顺利完成.保证在适合的时间节点供施工现场使用是采购管理的重点工作.

(3)施工单位.施工单位对于装配式技术的应用程度是控制整个项目施工质量风险的关键,项目施工阶段投资量大、工期紧、协调关系复杂,在施工过程中风险发生的概率相对较高,利用科学的管理和先进的装配式技术,通过吊装等方式将生产好的预制构件进行现场组装,规避施工过程中面临的各种风险.因此,施工单位的风险控制和应变能力是保证项目顺利进行的关键管控工作.

(4)总承包单位.EPC 模式是集设计、采购、施工于一体的工程总承包模式,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责;EPC 总承包能够充分利用自身的市场、技术、人力资源和融资能力等优势缩短工程建设周期、提高工程运作效率、降低工程总造价.

通过文献分析和专家调查,按照EPC 模式下装配式建筑全寿命周期涉及特点,初步筛选出16 个评价指标(表1),并设计出包含20 个题项和4 条个人基本信息的调查问卷.问卷分为两部分:第一部分为被访者的相关信息,包括性别、工作单位类型、工作年限和学历;第二部分为调研分析的主要内容,根据各评价指标对EPC 模式下装配式建筑风险的影响程度,采用李克特(Likert)5 级量表法建立1~5 分的评分标准.

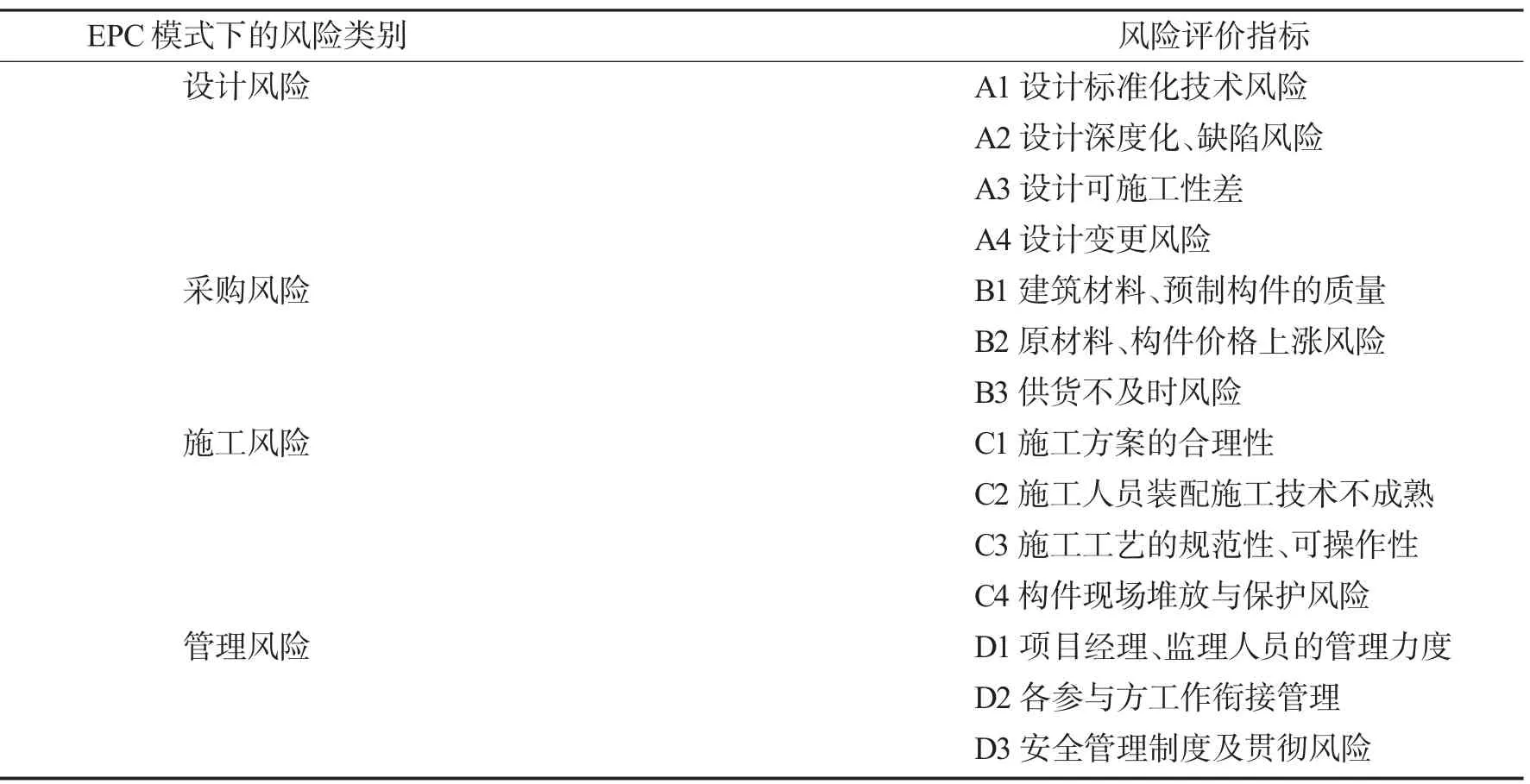

表1 EPC 模式下装配式建筑风险评价指标体系Tab.1 Risk evaluation index system of prefabricated buildings under EPC mode

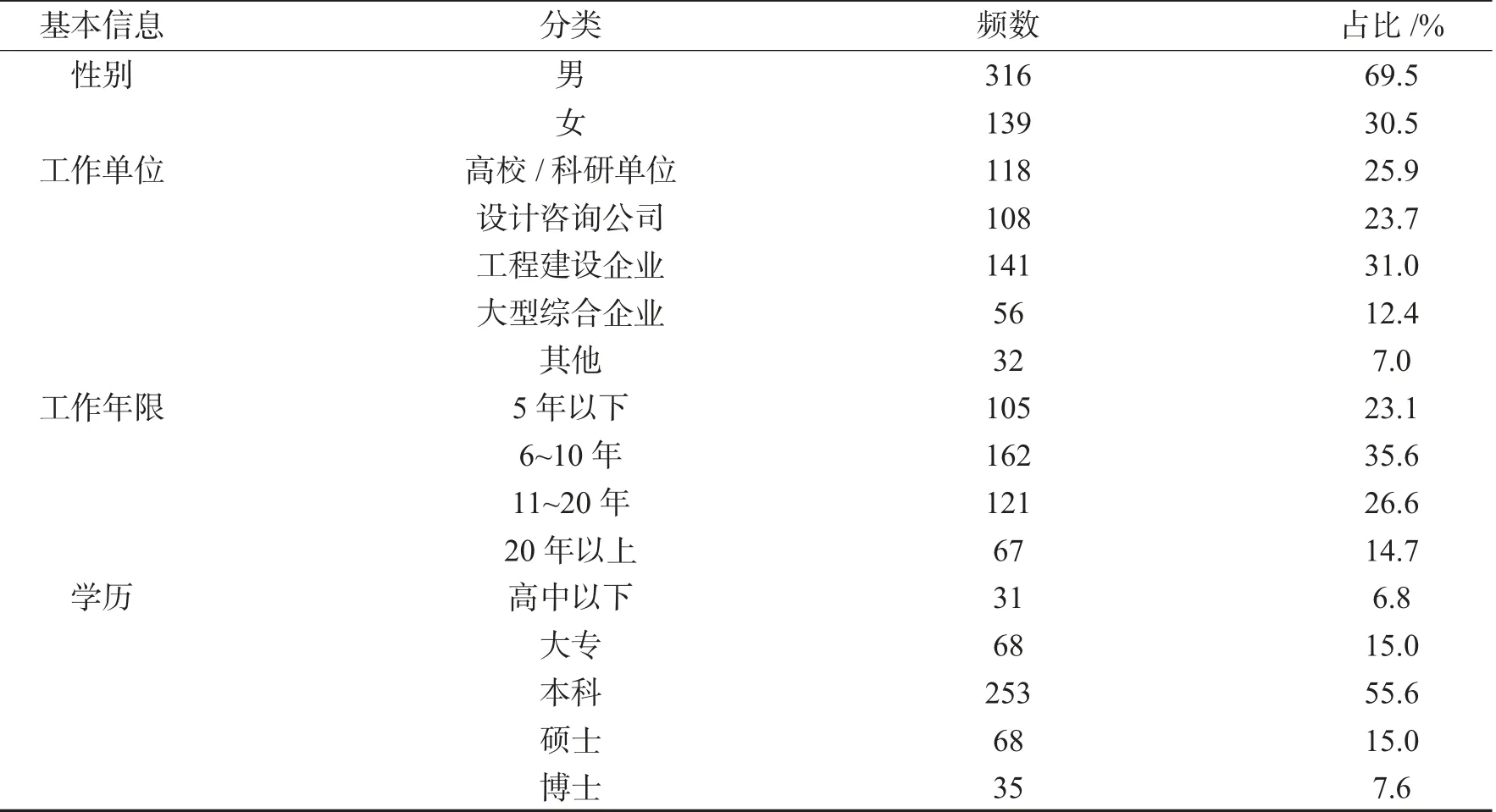

1.2 数据基本情况概述

文章的调研对象为:全国各地建筑行业的专家、科研人员以及从事EPC 项目和装配式建筑的工作人员.为确保数据的有效性,线上向专家学者发放问卷350 份,线下邀请周边区域正在进行EPC 项目和装配式建筑项目的管理人员和技术专家填写问卷150 份.此次调查共发放问卷500 份,其中有效回收455 份,有效问卷率约为91%,将455 份样本数据随机分半,一半227 份用于探索性因子分析,一半228 份用于验证性因子分析(见图1).

图1 EPC 模式下装配式建筑风险评价一阶模型Fig.1 First order model for risk assessment of prefabricated buildings under EPC mode

2 探索性因子分析

探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis)是一项用来找出多元观测变量的本质结构、并进行降维处理,可将具有错综复杂关系的变量综合为少数几个核心因子[22].为确定EPC 模式下装配式建筑的风险因素,本文结合SPSS 软件将问卷中的变量进行简化和降维,提取出4 个公因子.

2.1 判断因子分析的可能性以及筛选题项

样本量与题项比率达10∶1 最佳[9].本文初步选定16 个题项,则考虑从455 份有效数据中随机抽取227 份数据作为样本数据.

为了证实本次采集的数据适合采用因子分析,将227 份问卷数据导入SPSS 进行EFA 分析.对数据进行KMO 检验和Bartlett 的球形度检验,并观察其反映像相关矩阵和公因子方差,结果见表2 与表3[23].

表2 调查对象基本信息分布表Tab.2 Distribution of basic information of respondents

表3 因子分析结果摘要Tab.3 Summary of factor analysis results

由表2 可知,KMO 检验结果为0(816().6),同时Bartlett 球形度检验的X2值为597.056,自由度为112,sig.为0.000(<0.05)达到显著水平,表明数据组的相关矩阵之间存在共同因子,适合进行因子分析.观察表3,U6、U15 两项的公因子方差小于0.4,予以剔除,其他研究项对应的公因子方差均高于0.4,意味着研究项和因子之间有着较强的关联性.

2.2 确定因子个数和公因子的提取命名

本文利用主成分分析方法,对指标进行筛选.剔除上述表3 不合适项目,对于余下项目再次进行因子分析.参照特征值大于1 的标准,结合陡坡检验,确定了4 个因子,在方差最大旋转法后得到4 个特征值大于1 的公因子;累计方差贡献率为75.234%见表4;因此,最终确定公因子的数量为4 个.结合表4 旋转矩阵,根据其所包含的共同特性进行公因子命名,解释如下.

表4 旋转后成分矩阵与公因子Tab.4 Component matrix and common factor after rotation

公因子1 解释总方差的17.618%,包含U1、U2、U3、U4,解释了在进行设计时,由于设计的标准化深度化、设计的可施工性和设计变更可能会引起风险的发生,因此,将其命名为设计风险因子.

公因子2 解释总方差的20.120%,包含U5、U7、U8,解释了在采购过程中,EPC 模式下装配式建筑的有关建筑材料、预制构件质量潜在因素.因此,将其命名为采购风险因子.

公因子3 解释总方差的19.941%,包含U9、U10、U11、U12,解释了施工过程中,由于施工人员、施工方案、施工工艺等对EPC 模式下装配式建筑风险的影响.因此,将其命名为施工风险因子.

公因子4 解释总方差的17.555%,包含U13、U14、U16,解释了各参与方工作顺利衔接、监管力度、安全的管理对项目顺利进行起着至关重要的作用.因此将其命名为管理风险因子.

3 EPC 模式下装配式建筑风险结构方程模型构建

3.1 模型设计

结构方程模型(SEM)也称为协方差结构模型,是基于变量的协方差矩阵分析变量之间关系的一种统计方法,整合了因素分析与路径分析两种统计方法,研究各变量间的结构关系,验证构建模型的假设是否合理,模型是否正确,并修正模型中存在的问题[24].

由探索性因子分析可知潜变量有4 个,由14 个观测变量组成,见表5.

表5 EPC 模式下装配式建筑风险的评价指标Tab.5 Risk evaluation indicators of prefabricated buildingsunder EPC mode

对228 份有效数据样本的SPSS 软件分析,总体Cronbach’α 值为0.881,CITC 值全部高于0.5,表明所设计量表数据的内部一致性达到理想水平,且各个构面的Cronbach’α 系数均大于0.7,该样本具有较好的一致性和可靠性,信度和效度检验结果较好,可支持后续结构方程模型的研究.

(1)“EPC 模式下装配式建筑设计风险”层面的假设

假设H1:设计风险与采购风险互相关;

假设H2:设计风险与施工风险互相关;

假设H3:设计风险与管理风险互相关;

(2)“EPC 模式下装配式建筑采购风险”层面的假设

假设H5:采购风险U2 与施工风险U3 互相关;

假设H6:采购风险U2 与管理风险U4 互相关;

(3)“EPC 模式下装配式建筑施工风险”层面的假设

假设H8:施工风险U3 与管理风险U4 互相关.

3.2 模型构建

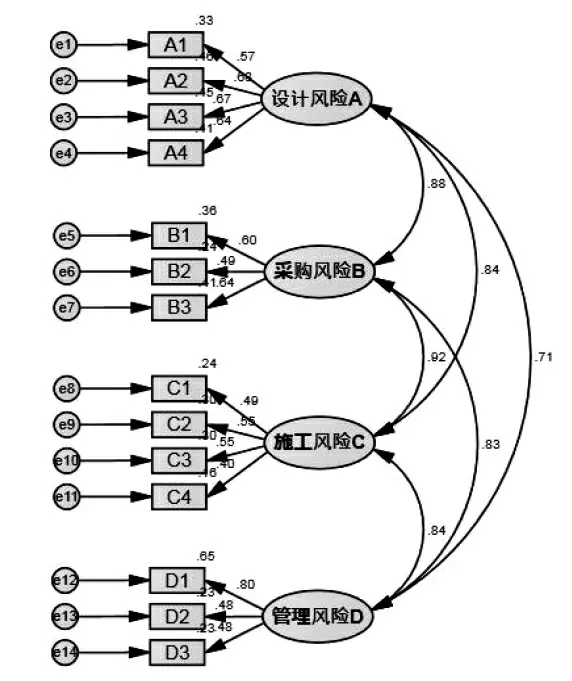

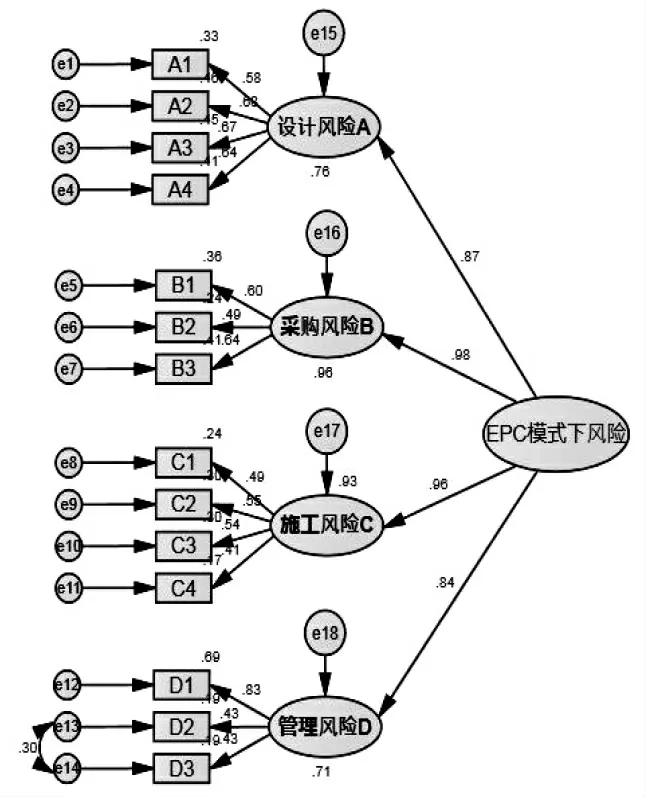

使用SPSS24.0 将剩余228 份数据导入AMOS23.0 软件对各个变量进行验证性分析,采用最大似然法对模型进行参数估计,建立EPC 总承包项目风险评价一阶结构模型如图2 所示.采用路径系数作为参数以更加清晰地表示观测变量与潜在变量之间的关系.根据模型的拟合数据显示卡方自由度比1.8<3、GFI=0.934>0.9、IFI=0.932>0.9、TLI=0.930>0.9、CFI=0.930>0.9、RMSEA=0.052<0.08、AGFI=0.905, 因此该模型指标配适度良好模型合理.四个一级指标之间的相关性在0.35~0.69 且满足0.05 的显著水平,四个指标之间存在较高的相关度,而且可能存在其他更高阶的共同因素对其产生影响[25],此考虑需使用二阶模型对其进一步分析.

图2 EPC 模式下装配式建筑风险评价二阶模型Fig.2 Second order model for risk assessment of prefabricated buildings under EPC mode

3.3 二阶模型验证性因素分析

通过3.2 的研究发现,一级指标之间可能存在中高度关联,因此可以假定一阶因子受到一个较高潜在因素的影响.结合问卷设计和因子分析结果,将这一更高阶的潜在因素命名为EPC 总承包项目风险,据此绘制EPC 项目风险二阶验证性因素分析模型,并将问卷调查数据代入模型中,运行结果如图3所示.

图3 EPC 模式下装配式建筑风险评价二阶模型(修正后)Fig.3 Second order model for risk assessment of prefabricated buildings under EPC mode(Revised)

结果显示,调整拟合优度指数(AGFI)为0.885 不符合标准,利用极大似然估计法MI 值进行模型修正,通过放松对变量间,得到修正模型如图4 所示.拟合分析发现模型3 的拟合指标中卡方自由度比1.763<3,TLI=0.943、CFI=0.955、NFI=0.916、IFI=0.956、RFI=0.909、GFI=0.944、AGFI=0.918 均大于0.9,RMSEA=0.047<0.08,各项拟合指标值表明模型3 与样本数据的拟合程度最好,根据上述指数以及有关风险理论,可以认为设定模型3 能够最好的拟合样本数据,是众模型中最优的.

4 关键风险因素分析

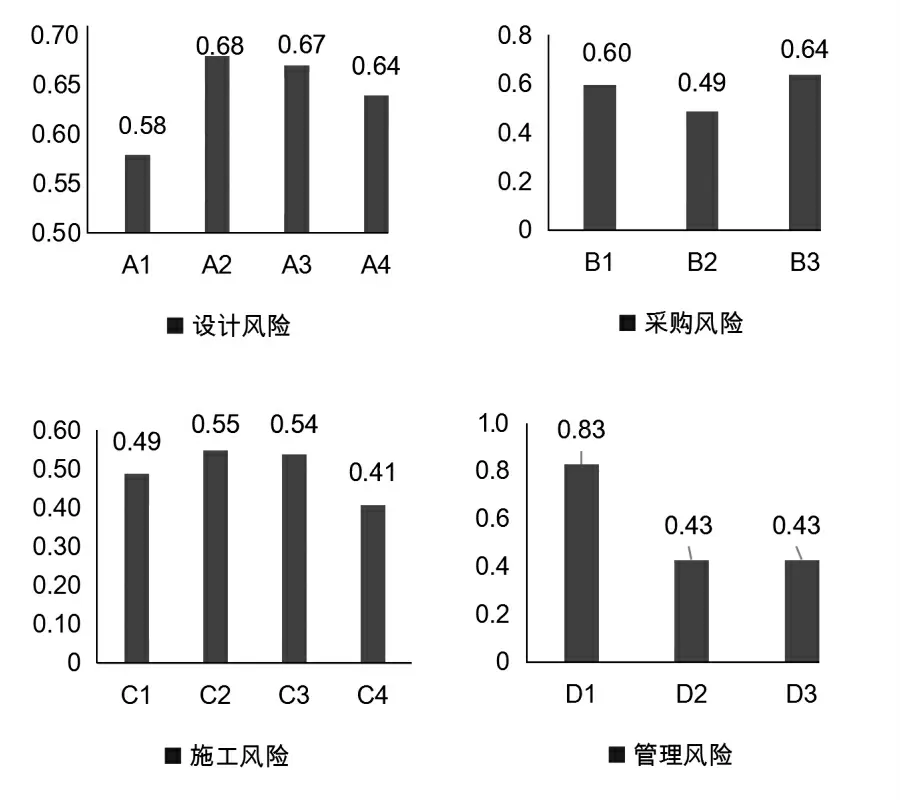

根据以上结构方程模型拟合的结果,从设计风险、采购风险、施工风险和管理风险四类因素分析EPC 模式下装配式建筑风险的影响机理和14 个风险指标对其风险的影响程度,标准化直接路径系数越大的风险因素对EPC 模式下装配式建筑影响的风险越大,风险因素的影响程度与前文因子分析结果的匹配度较好.实证可得,公因子方差较大的风险因素,影响程度越高.风险因素的影响程度如图4 所示.

图4 各评价指标贡献度Fig.4 Contribution of each evaluation index

4.1 设计风险

设计风险一级指标权重值为0.238, 其中A2 设计深度化、缺陷风险和A3 设计可施工性差对EPC模式下装配式建筑的设计风险贡献较高.表明这两个风险因素是直接有效影响EPC 模式下装配式建筑风险的关键因素.设计标准化技术风险和设计变更风险的贡献值分别为0.58、0.64,实现标准化设计,不仅能够减少设计变更风险的发生,还能够缩短设计时间,提高设计深化程度.设计阶段对工程项目的投资远远大于采购阶段和施工阶段,因此设计阶段风险的控制是整个项目风险控制的重点.

4.2 采购风险

采购风险一级指标权重值为0.268,贡献度大于0.6 的有B1 建筑材料、预制构件的质量和B3 供货不及时风险.装配式建筑的质量安全很大程度上取决于建筑材料、预制构件的质量,严格把控预制构件的生产质量,在构件进场时,严格设置标准对预制构件进行验收,不满足验收标准的构件不能进场,并保证供货及时、安全的到达施工现场,进行模块化建造,有利于创新传统的工业化生产施工工艺,提高机械化装配水平.同样不可忽视原材料、构件上涨风险,保证构件质量在满足规定技术的前提下,确保总承包商投入最低的成本获得最大限度的收益.

4.3 施工风险

施工风险的一级指标权重值为0.263,C2 施工人员装配施工技术贡献度最大为0.55,在施工安装阶段施工人员的施工水平技术对风险控制起着至关重要的作用,针对该问题,可定期对工人进行相关装配式建筑技术以及安全培训,邀请装配式建筑相关资深专家以及拥有丰富经验的施工技术人员进行现场指导,进而提高施工过程中的精确控制,优化构建的吊装方案.施工方案合理性、施工工艺规范性可操作性的贡献值分别是0.49、0.54;与传统现浇建筑相比,装配式建筑预制构件的安装有别于现浇核心建筑的核心技术,因此优化改进施工方案、施工工艺,在保证工程质量的前提下,从而起到在预制构件安装阶段提高施工效率的作用,有利于对在施工安装阶段对装配式建筑风险的控制.构件现场堆放与保护风险的贡献值为0.41,重视构件现场堆放与保护风险要求根据构建的类别、吊装的先后顺序等分别堆放,设置明显的标识牌与其他建筑材料分开放置,从而保障预制构件的堆放和吊装工作的有序进行.

4.4 管理风险

管理风险的一级指标权重值为0.230,D1 项目经理、监理人员的管理力度的贡献度最大为0.83.由于EPC 模式下建设周期长、规模较大等特点,总承包商将可能承担更大地风险,因此加强对各参与单位的监督和管理力度,能够有效提高其效率,降低风险发生的概率.各参与方工作衔接和安全管理制度及贯彻风险的贡献度为0.43,在管理过程中同样不可被忽视,应建立有效的管理组织机构,通过精细化管理具体到各个参与方、各个阶段工作衔接的管理,进而加强其安全管理和安全教育,先进的管理理念和科学的管理对EPC 模式下装配式建.

5 小结

本文运用文献研究法和探索性因子分析得出EPC 模式下装配式建筑风险有较高影响程度的四个因素,进而利用结构方程模型进一步进行的模型分析,得出如下结论:

(1)设计风险、采购风险、施工风险和管理风险是对EPC 模式下装配式建筑风险有较高影响程度的四个因素.依据一级指标权重由大到小依次是采购风险、施工风险、设计风险、管理风险,得出采购风险是EPC 模式下装配式建筑风险的关键管控工作;贡献度较高的二级指标是设计深度化、缺陷风险,供货不及时风险,施工人员装配施工技术不成熟,项目经理、监理人员的管理力度.

(2)基于SEM建立EPC 模式下装配式建筑风险评价模型,能够保证在对项目风险进行评价时将定性与定量方法结合,根据指标的影响程度,进行科学有效的评价并确定风险的大小,进而使承包商根据评价结果制定风险应对措施.

(3)根据以上结果,本文只针对总承包商的视角对EPC 模式下装配式建筑风险进行研究,由于各参与方都是风险管理的主体,在后续研究中可从不同的主体视角对EPC 装配式建筑风险控制进行策略研究.