学习活动观在小学英语绘本语篇教学中的运用

——以A Quiet House 为例

2022-08-05张园虹

张园虹

引言

六要素整合的英语学习活动观指学生在主题意义引领下,通过学习理解、应用实践、迁移创新等一系列体现综合性、关联性和实践性等特点的英语学习活动,基于已有的知识,依托不同类型的语篇,在分析问题和解决问题的过程中,促进自身语言知识学习、语言技能发展、文化内涵理解、多元思维发展、价值取向判断和学习策略运用。这一过程既是语言知识与语言技能整合发展的过程,又是思维品质不断提升、文化意识不断增强、学习能力不断提高的过程(教育部2020)。

以《丽声北极星分级绘本》第二级上A Quiet House 为例,探讨如何在小学英语绘本语篇教学中有效落实英语学习活动观。

一、分析课程六要素,确定核心教学内容

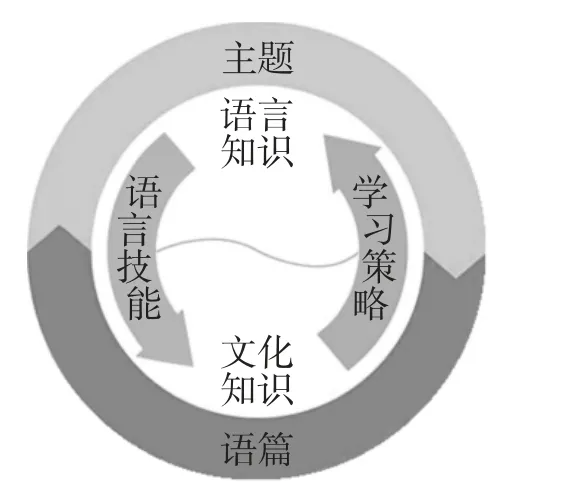

英语课程内容是发展学生英语学科核心素养的基础和载体,具体包含六个要素:主题语境、语篇类型、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略(见图1)。这六个要素是一个相互关联的有机整体。具体而言,学生围绕某一具体的主题语境,基于不同类型的语篇,在解决问题的过程中,运用语言技能获取、梳理、整合语言知识和文化知识,深化对语言的理解,重视对语篇的赏析,比较和探究文化内涵,汲取文化精华(冀小婷、代俊华2018)。下面依据六要素对绘本语篇进行深入解读和细致分析,以此确定核心教学内容,推动英语学习活动观的实施。

图1

(一)主题语境

对主题意义的探究是英语课程教与学的核心任务。深入理解主题语境,能促进学生的思维发展和语言学习。绘本A Quiet House 讲述了以下故事:埃玛(Emma)是一个热爱音乐,喜欢弹吉他的女孩。一天,埃玛在家里练习弹吉他,由于音量过大引起家人的反对,她便停止练习。之后,虽然家里恢复了安静,家人们各自做回自己的事情,但是他们渐渐发现安静的生活变得无趣,于是重拾自己的乐器,与埃玛一起演奏乐曲。学生能通过故事感受到沟通在家庭中的重要性。

(二)语篇类型

接触不同类型的语篇可以丰富学生的阅读体验,开阔他们的阅读视野。语篇为记叙文,以“起因—经过—结果”的顺序讲述了埃玛在家练习弹吉他因影响了家人生活而被制止,最后家人与她共同弹奏乐曲、组建家庭乐队的故事。从内容结构上看,故事分三个部分展开:第一部分介绍故事的背景,即埃玛弹奏吉他影响了家人生活,第二部分讲述埃玛停止练习弹吉他后,安静的家庭变得无趣;第三部分讲述家人重拾乐器,与埃玛一起演奏乐曲。

(三)语言知识

语言知识是发展语言运用能力的基础。《丽声北极星分级绘本》第二级上适合三年级起点四年级学生学习,对应居室(rooms in homes)课标主题内容,它既解决了分级绘本与教材教学融合的问题,又解决了认知能力与语言能力不匹配的问题。文本中需要学生理解的词汇有loud、noisy、quiet、in a band,这些词汇凸显了故事情节的起伏变化。本课的 核心 单 词是find、phone、door、house、bedroom、study、garage、downstairs、under、in 等 关 于 居 室 用品、摆放位置的词汇,核心句型为Where is ...?Where are...?以及以一般现在时为主的简单句。

(四)语言技能

语言技能包含听、说、读、看、写等。绘本语篇教学侧重培养学生的读、看、写技能。在本课教学中,教师指导学生“三读”文本,一读整体感知,二读解锁细节,三读欣赏美文。三次阅读层层递进,帮助学生感受人物情绪、体验细腻情感。“看”是一种重要的理解性技能。教师要发挥绘本的插图优势,引导学生观察图片,使其拥有一双善于发现的慧眼,在赏图的过程中发现问题、获取信息并尝试解决疑问。这样,就能化教为导,提高学生的自读、自悟能力。“写”是一种表达性技能,读后拓展部分让学生列一份家庭愿望清单,使其在浓浓温情中拥有自然表达的欲望。

(五)文化知识

语言是文化的载体。教师应重视对学生文化意识的培养,引导他们深挖绘本的文化内涵,拓展国际视野,形成跨文化意识,打造具有丰富文化内涵的英语课堂。当绘本故事情节出现冲突时,学生通过小组合作扮演不同人物,模仿角色说话,体验情感的变化。最终人物角色实现相互理解,用音乐的特殊形式进行沟通,唤醒了爱与亲情。同时,学生意识到不能因自身的爱好而影响他人,沟通是家人和谐共处的“一把钥匙”。

(六)学习策略

本课基于整体设计理念和英语学习活动观,从发展和培养学生的语言能力、文化意识、思维品质和学习能力四个维度进行教学设计。本课以问题“Is the house quiet?”为主线,梳理故事的起因、经过和结果,体验人物的情感起伏与态度转变,挖掘文本中的育人价值。学生利用思维导图提取关键信息,通过小组讨论实现交际目的,在真实而丰富的绘本阅读体验中提升阅读技巧和阅读素养。

二、依托课程六要素,制订教学目标

基于课程六要素和学情分析,在图片、文本、视频和教师的帮助下,学生能够理解故事内容,体验人物的情感起伏与态度转变,并借助绘本复习与巩固描述心情、位置的相关句型表达:How do/does...feel?...Where is/are...?学生能在文本语境中理解loud、noisy、quiet、in a band 的意义。

教师制订了以下教学目标:

(一)知识目标

1.学生在图片、文本、视频和教师的帮助下理解故事内容,复习与巩固关于描述心情、位置的句型与表达。

2.学生理解故事内涵,并根据思维导图简单复述故事。

(二)能力目标

1.学生能够提取故事发展的主线,梳理和概括故事转变的原因、经过和结果。

2.学生能够分析与评价故事中不同人物的前后态度和行为。

(三)情感目标

1.激发学生对英语学习和绘本阅读的兴趣。

2.学生能够感悟音乐的力量和家人和谐共处的快乐。

本课的教学重点是学生能理解故事大意,用思维导图梳理故事发展脉络。教学难点是基于故事情节,评价故事中不同人物的前后态度和行为,联系自身经历,感悟沟通对于家人和谐相处的重要性。

三、基于六要素和教学目标的学习活动设计

英语学习活动观强调,参与有层次、有效率的教学活动是学生英语学习的基本形式,在活动中学生学会英语语言意义的理解和表达,从而形成文化意识,发展中高阶思维,最终形成综合学习能力(梅德明、王蔷2020)。根据课程六要素和教学目标,设计了以下基于语篇的学习理解类活动、深入语篇的应用实践类活动和超越语篇的迁移创新类活动。

(一)基于语篇的学习理解类活动设计

学习理解类活动主要包括感知与注意、获取与梳理、概括与整合等基于语篇的活动,它是实施学习活动观的第一步。学生在阅读绘本的过程中,借助多种活动梳理、概括、整合信息,理解绘本语篇大意及其所表达的主要意义。

1.感知与注意——游戏激趣,引人入胜

课堂伊始,教师以游戏That’s me!吸引学生的注意力。课件上出现一系列与语篇内容相关的句子,如“I have a nice bedroom.”“I like watching TV in the living room.”“I want to join a band.”等,当学生听到与自己实际情况相符的句子时,起立边拍手边齐说“Hey,hey.That’s me!”这个热场游戏不仅能激发学生的学习兴趣,而且能让他们感知绘本主题内容,激活其语料库。

2.获取与梳理——抓故事主线,解读三部曲

一读绘本,学生仅观察图片,找出故事的主人公。主角有四位,分别是埃玛(Emma)、爸爸(Dad)、妈妈(Mum)和乔(Joe)。学生在实际完成这个任务时有一定难度,只有全神贯注读图,才能发现故事分为三部分,埃玛一家四口重复出现。

封面中,埃玛在弹奏吉他,但故事为何以A Quiet House 为题,学生自然产生疑惑,并有强烈的探究好奇心和欲望。因此,二读文本,教师以“Is the house quiet?”为主线,贯穿三部分始终,带领学生细读解惑。在阅读故事的第一部分时,教师让学生细致观察图片,以...can’t hear...句式描述爸爸、妈妈和乔的行为,以此佐证故事的起因“Emma plays the guitar. It is very loud.”学生能快速答出:“It is a noisy house.”故事第二部分,埃玛在家人的抱怨声中停止弹吉他,可是家人并没有得到想象中的快乐。教师将三个人物的前后心情进行对比,让学生找出原因,分析故事的矛盾冲突。故事第三部分,家人们重拾自己的乐器,学生用Where is/are...?He/She finds it/them...句型在房子各处找到各种乐器。家人用音乐打动了伤心失望的埃玛,他们共同组建了家庭乐队。学生有许多美妙的想法:It is a nice/lovely/ ... house. 其中一个答案发人深省:“It is a quiet house.”家人之间相互理解、包容、沟通使家庭奏出和谐的乐章,享受家庭生活的每一个人都会感受到心灵的宁静。

3.概括与整合——借思维导图,理故事脉络

经过二读绘本,学生大致知晓故事的起因、经过和结果。此时,教师引导学生回顾故事情节,共同绘制一张心情曲线思维导图(见图2)。图中三个拐点分别表示家人的前、中、后期的情绪变化,配以绘本中的代表性画面,曲线上记录了爸爸、妈妈和乔的行动。曲折变化的情节集结在一张小小的思维导图上,一目了然。

图2

(二)深入语篇的应用实践类活动设计

应用实践类活动主要包括描述与阐释、分析与判断、内化与运用等深入语篇的活动,它促使学生逐步内化语言知识和文化知识,将知识转化为能力。

1.描述与阐释——图为抓手,助力表达

读后,学生在理解的基础上参考思维导图进行小组合作复述故事。复述的形式非常自由,学生既可以四人一组共同复述,又可以分部分单人复述,还可以采用边说边演的方式复述。小组展示后,教师与其他学生对复述者进行评价,给予“自信达人”(Confidence Star)、“流利达人”(Fluency Star)或“演说达人”(Speech Star)等荣誉称号。

2.分析与判断——角色代入,通情达理

在分析人物和情节时,最好的方法是代入体验。图片中出现的每个表情、动作都有特定的含义,传达出隐藏的信息。例如,当埃玛停止演奏后,家人聚在一起,妈妈手指着楼上,面色不悦,爸爸眉头紧锁透露着不安,乔耸着肩膀神似无聊。虽然三人各自沉默,但是都有非常丰富的心理活动。因此,教师引导学生代入角色,通过对细节的分析与判断,揣摩人物内心想法进行交流。

3.内化与运用——角色扮演,语言输出

故事中人物心情随着矛盾冲突的产生和解决再三转变。绘本采用了陈述的形式交代情节变化,隐去了人物对话。然而,细读图片,能体会到其中每一个人的情绪张力,可见绘本留给人们极大的表达空间。因此,教师选择其中两幅具有代表性的人物群戏插图(见图3),引导学生进行角色扮演,深入体会人物当时的处境与心情,进行自然的情理输出。这个活动极大地考验了学生的小组合作能力,提高了他们的逻辑思维能力和表达水平。

图3

(三)超越语篇的迁移创新类活动

迁移创新类活动主要包括推理与论证、批判与评价、想象与创造等超越语篇的活动,它突破了绘本语篇内容的局限,激发了学生的主观能动性和独立性,促进他们核心素养的升华和活力课堂的打造。

1.推理与论证——我口说我思

从故事开头一家人的互不理解、互生埋怨到结尾的组建乐队、其乐融融可以感受到:沟通帮助家人打开了心扉,音乐唤醒了爱与亲情,心灵的宁静来源于家庭的和谐。教师提问:“What do you think of this story?What do you think of this family?”让学生跳出文本思考问题,结合细节进行推理论证,从而获得超越文本的认识。

2.批判与评价——我思故我在

深入挖掘故事背后的内涵,联系生活实际,思考“我们喜欢怎样的家庭生活?”因此,教师提出以下两个问题:“Do you like to stay alone or stay with your family?What do you want to do with your family?”引发学生思考、讨论和交流。两个问题由人及己,再次深化学生对主题意义的探究,提升其思维品质。

3.想象与创造——我手写我心

讨论“What do you want to do with your family?”为以下拓写(见第177 页图4)作了铺垫,学生已经做了口头输出,只需要整合语言素材进行记录,最终形成家庭愿望清单。至此,学生建立起了阅读与个性表达之间的联系,拥有了丰富的语言创造,收获了成长。

图4

结语

学习活动观指向学生发展的教学策略,是落实英语学科核心素养的有效途径。在英语学习活动观的指导下,教师应及时更新教学内容和教学方式,设计基于语篇、深入语篇和超越语篇的三个层次的活动,展开绘本语篇教学,促进学生从语言到思维的多维能力的融合发展,最终提高其英语学科核心素养。

杂志排行

英语教师的其它文章

- 思维导图在高中英语整本书小说阅读教学中的应用

——以黑布林英语阅读小说《了不起的盖茨比》为例 - 基于英语学习活动观的初中英语阅读教学S-S-P 模式探究

- 主题视角下初中英语语言知识教学探索

——以Unit 7 Hollywood’s all-best—Audrey Hepburn阅读第二课时为例 - PBL 教学法在初中英语阅读教学中的应用探究

——以Unit 5 The Storm Brought People Together 为例 - 初中英语线上线下混合式教学探究

——以牛津版初中《英语》九年级Unit 6 宾语从句复习课为例 - 聚焦活动的高中英语阅读教学实践研究

——以Unit 5 The Chinese Writing System:Connecting the Past and the Present 为例