颈椎单开门椎管扩大成形术中重建伸肌附着点及保留C7棘突开槽式减压的临床疗效观察

2022-08-04江仲超韩晓辉袁宇飞田金辉李晓东苗洁

江仲超, 韩晓辉, 袁宇飞, 田金辉, 李晓东, 苗洁*

(1.邯郸市中心医院骨科, 邯郸 056001; 2.邯郸市第一医院骨科, 邯郸 056002)

单开门椎管扩大成形术是治疗脊髓型颈椎病的有效术式,具有手术视野大、操作简单、术后颈椎活动度影响小及可解决多节段脊髓压迫等优点[1-3];但颈后肌肉组织的剥离、韧带组织的切除、棘突及椎板解剖结构的改变,可导致术后颈后肌肉萎缩及轴性症状的发生[2,4]。因此,国内外专家学者不断对单开门进行改良,以期降低轴性症状的发生。周非非等[1]在单开门术中仅剥离一侧肌肉并在棘突根部截骨,待开门后再将棘突重建在椎板上,此方法可以恢复韧带复合体的完整性。国外学者Secer等[5]在剥肌肉时,尽量保留棘上/棘间韧带附着在C2和C7棘突上的肌肉组织,此举可减少颈椎活动度的丢失并减轻术后轴性症状。而中国学者王冰等[6]通过多因素分析发现,C7棘突肌肉止点的破坏是诱发术后轴性疼痛的独立危险因素。所以,如何更好地重建颈后伸肌附着点和完整保留C7棘突是降低轴性症状的关键。现尝试采用伸肌附着点重建联合保留C7棘突开槽式减压的方法来治疗多节段脊髓型颈椎病,并观察其临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

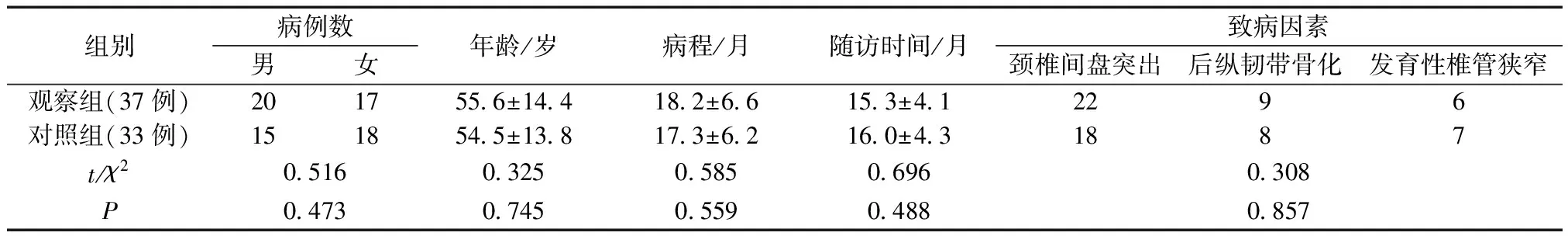

2017年1月—2018年7月有81例多节段脊髓型颈椎病患者在邯郸市中心医院接受单开门椎管扩大成形术治疗,其中70例获得完整临床随访。根据手术方法将其分为两组:观察组(37例),其中男20例,女17例,年龄为43~74岁,平均(55.6±14.4)岁;病程10~32个月,平均(18.2±6.6)个月,术中采用伸肌附着点重建和保留C7棘突开槽式减压治疗;对照组(33例),其中男15例,女18例,年龄为42~75岁,平均(54.5±13.8)岁;病程11~30个月,平均(17.3±6.2)个月,采用常规的单开门椎管成形钛板固定术治疗。两组患者在性别比例、年龄、病程、随访时间、致病因素等基线数据比较,无显著统计学差异(P>0.05),见表1。纳入的患者对研究知情同意,且此研究已获得邯郸市中心医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入及排除标准

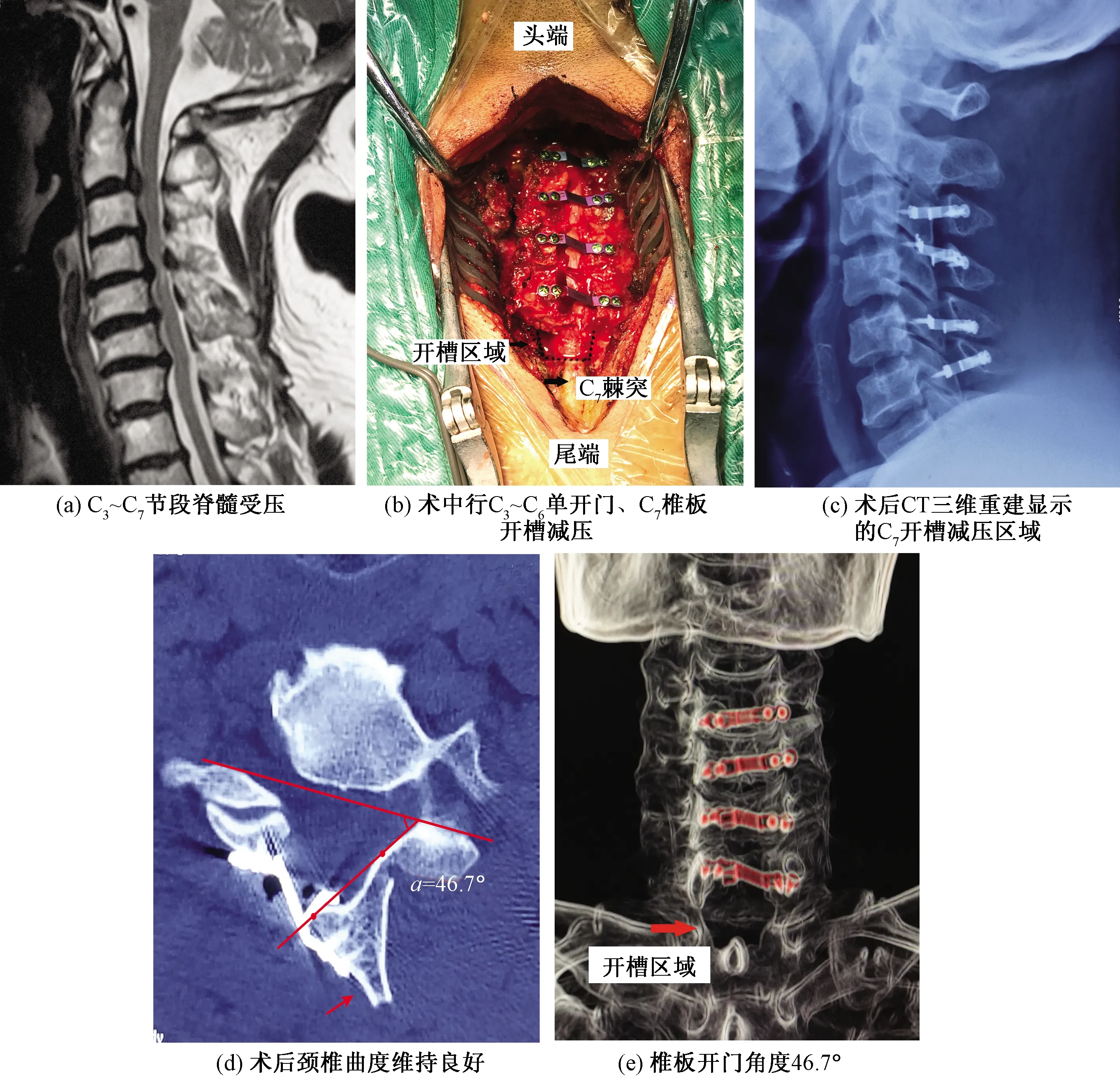

纳入标准:①有脊髓型颈椎病的典型症状和体征;②影像学检查提示颈髓多节段受压(≥3节),且累及C7水平[图1(a)];③患者身体各项指标能够耐受手术治疗;④具有很好的依从性,能够坚持完成至少1年的临床随访。

排除标准:①既往有颈椎手术史;②已出现后凸畸形及节段性颈椎失稳者;③颈椎结核、肿瘤、强直性脊柱炎及弥漫性特发性骨肥厚(diffuse idiopathic skeletal hyperostosis,DISH)病。

1.3 手术方法

患者静吸复合麻醉后,翻身至俯卧位,将头置于Mayfield头架上,消毒后行颈后正中纵行切口,根据拟减压的颈椎节段确定切口长度,沿着项韧带逐层分离至棘突,再沿棘突向外骨膜下剥离斜方肌、头夹肌、头半棘肌,显露至侧块中部,尽量保护两侧的小关节囊,头端适当剥离止于C2棘突的颈半棘肌。用直径为3 mm高速磨钻(Stryker动力系统)在侧块内缘纵向开槽;以症状严重侧为开门侧,去除外层和内层皮质,症状轻侧为门轴,仅除椎板外层皮质。观察组:切断C2/3及C6/7间的棘间韧带和黄韧带,适当修剪棘突后将椎板缓慢掀开至40°,采用微型钛板(北京富乐医疗器械有限公司)置于掀开的椎板与侧块之间,以6 mm螺钉固定。用磨钻及超薄枪钳在C7椎板上缘U形开槽,并逐步向下延伸,直至硬膜囊恢复膨隆[图1(b)、图1(c)];克氏针在棘突根部钻孔, 0#慕丝线(强生,美国)将颈半棘肌肌止及两侧肌肉缝合固定在棘突根部。对照组:切断C2/3及C7/T1间的韧带组织,将椎板掀开至40°,放置微型钛板于椎板与侧块间,并用螺钉固定,两侧肌肉对端缝合,至筋膜及皮肤。

表1 两组患者一般数据比较

1.4 疗效评价

采用日本矫形外科协会(Japanese Orthopaedic Association,JOA)脊髓损害评分表(17分法)来评估手术前后神经的功能状态[2];神经功能改善率=(术后JOA评分-术前JOA评分)/(17-术前JOA评分)×100%。术后轴性症状(axial symptoms,AS)[4]:即反复发作的颈肩部疼痛,颈部肌肉僵硬伴活动受限,受凉后加重,休息及平躺时缓解。

1.5 影像学评价

手术前后在颈椎侧位X线片上测量以下参数:①颈椎曲度指数(cervical curvature index,CCI),即在C2~C7椎体后下角引线段A,再从C3~C6椎体后下角各引至A的垂线,距离为a1、a2、a3、a4,CCI=[(a1+a2+a3+a4)/A]×100%[2][

图1(d)];②脊髓漂移距离d[7]:在磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)正中矢状位上,测量颈5椎体后上缘与脊髓前缘的距离,d=术后两者间的距离-术前两者间的距离;③椎板开门角度a:在每节椎体的横断面CT图像上,测量双侧小关节突内侧点连线与门轴和开门椎板边缘连线所成的夹角,取平均值计为最终结果[图1(e)]。采用Auto CAD图像测量软件,在C3/4和C4/5水平的颈椎MRI横断面上,测量斜方肌、头夹肌、头半棘肌、颈半棘肌、多裂肌的面积,以两者的平均值作为最终结果[8]。

1.6 统计学方法

采用SPSS 20.0软件包对数据进行统计学分析,组内比较采用单因素方差分析或配对t检验, 组间比较采用两样本t检验或X2检验,计数资料以均数±标准差表示,计量资料以n%表示,P<0.05时判定差异有统计学意义。

2 结果

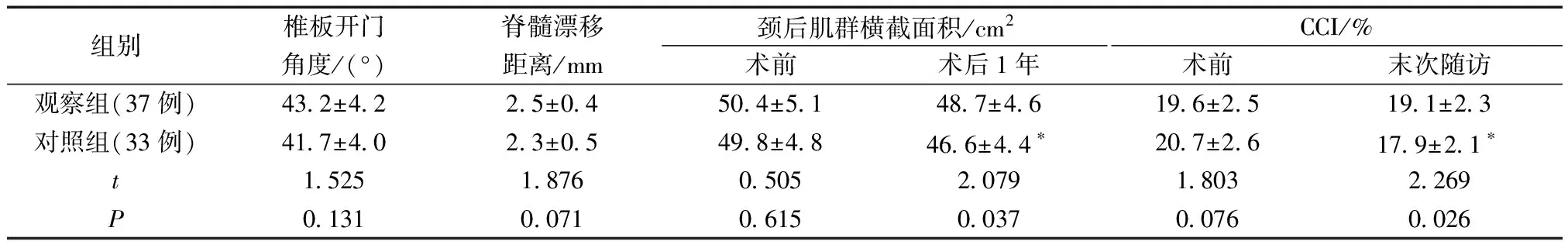

观察组手术时间(138.7±22.8)min,术中出血量(281.7±32.4)mL,对照组分别为(127.2±20.6)min和(266.3±31.1)mL,组间比较均具有显著统计学差异(P<0.05)。术后通过影像学测量发现,在椎板开门角度和脊髓漂移距离上,两组比较无显著统计学差异(P>0.05);但在CCI及颈后肌群横截面积上,观察组获得较好维持,手术前后比较无显著统计学差异(P>0.05),对照组的上述数值较术前均有明显减小(P<0.05)。见表2。

图1 采用单开门椎管成形、伸肌附着点重建和保留C7棘突开槽式减压的病例Fig.1 Patient accepted muscle attachment point reconstruction and C7 lamina slotted decompression with preservation of spinous process

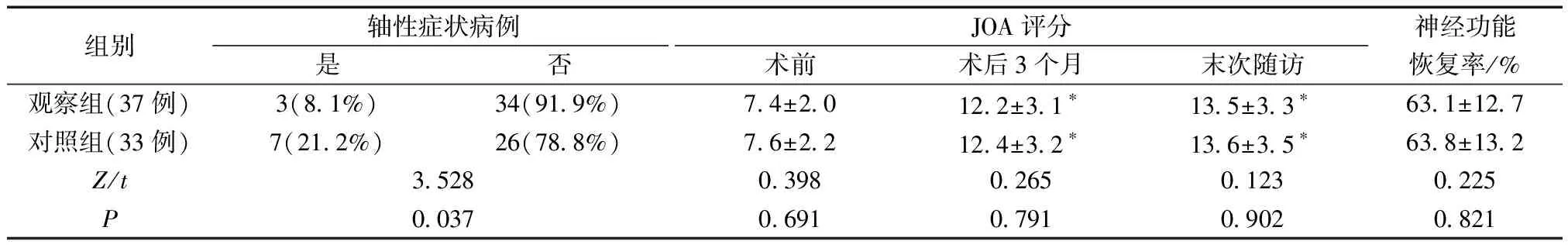

术后两组患者的JOA评分均较术前均有明显升高(P<0.05),不同时间点组间比较,无显著统计学差异(P>0.05),两组具有基本相同的神经功能恢复率(63.1%vs63.8%)(P>0.05)。观察组轴性症状发生率为8.1%(3/37),对照组为21.2%(7/33),两组比较具有显著统计学差异(P<0.05),见表3。

随访期间未出现“开门再闭”、椎板塌陷、螺钉松动、钛板折断等现象发生。

3 讨论

目前,对单开门椎管扩大成形术的术式改良主要集中在颈后肌肉韧带复合体的保留[8-9]、颈半棘肌止点的保留或重建[2,6]和C7棘突力学支点的保留[10]等3方面。陈超等[9]先从棘突的一侧显露颈后结构组织,用超声骨刀将拟减压节段的棘突从根部进行截断,再越过棘突显露对侧组织,待开门后缝线将棘突及韧带复合体重建到掀开的椎板上。颈半棘肌起于上胸椎横突,止于C2~C5椎体的棘突,但尤以C2棘突上的止点部分最为重要,其收缩时所产生的后伸力矩占到颈后肌群收缩总力矩的37%[2]。目前可以通过对C3椎板切除来保留颈半棘肌在C2棘突的止点[10];亦可在颈2棘突上钻孔,之后将剥离的颈半棘肌残端进行缝合来对止点进行重建[2]。在颈椎各棘突例,C7棘突最长,是斜方肌、竖脊肌、头夹肌、颈夹肌等肌肉的附着点,能够以支点的作用进行颈部后伸及保持中立位[10]。

在充分借鉴并参考了各术式优缺点的基础上,开展了颈后伸肌附着点重建联合保留C7棘突开槽式减压的单开门椎管成形术,并将其应用到多节段脊髓型颈椎病的治疗中;与常规单开门椎管成形术比较发现,两组的神经功能均获得显著恢复,在神经功能恢复率上比较(63.1%vs63.8%)亦无显著统计学差异。这说明保留C7棘突并不会影响到脊髓减压的效果,开槽式减压不同于涵洞式减压,椎板可以根据受压情况不断向下切除,可以切除掉椎板的上2/3。这种术式改进增加了操作步骤,因此在手术时间和术中出血量上要高于对照组。

颈后伸肌群主要通过张力带作用来维持颈椎的生理曲度和生物力学平衡。有研究报道,颈椎运动节段的保留和术后稳定性的重新建立是维持颈椎正常曲度基础[1,4]。微型钛板属于分节的横向固定,术后不会影响颈椎的运动节段[2,6,8,10]。术中肌肉组织的剥离会对颈椎稳定性产生破坏,通过伸肌附着点的重建可以最大程度修复后方组织结构;因此,观察组术后颈椎曲度指数获得较好维持,颈后肌群横截面积虽有减小,但手术前后比较无显著统计学差异,而未进行重建的对照组则出现了曲度减小和颈后肌群的萎缩。

轴性症状(axial symptoms,AS)是单开门椎管成形术后一种常出现的并发症,文献报道其发生率为16%~45%[4]。目前,AS的发生机制仍不清楚,有文献报道AS的发生与椎板固定强度[3-4,12]、韧带复合体破坏[9]、关节囊的破坏[6]、C2或C7肌肉止点破坏[1-2,4,13-14]、颈后肌萎缩[8,11]、颈椎曲度和活动度下降[6,13]、颈椎失稳[4,14]、门轴骨折等因素有关。在本研究中,观察组轴性症状发生率为8.1%(3/37),对照组为21.2%(7/33),两组比较具有显著统计学差异,其8.1%的发生率亦低于苗军等[12]采用改良微型钛板后所获得的11.5%的发生率。颈后伸肌附着点多点重建及保留C7棘突兼顾了韧带复合体的修复和生物力学支点的保留,颈后伸肌的力臂长度获得维持[6,10],颈椎屈伸活动后肌肉不易出现疲劳,这或许是观察组患者轴性症状发生率较低的另一因素。

表2 两组患者影像学数据比较

表3 两组患者JOA 评分及轴性症状比较

综上所述,伸肌附着点多点重建及保留C7棘突开槽式椎板减压在显著促进神经功能恢复的同时,有利于维持颈椎曲度、减轻肌肉萎缩并降低术后轴性症状的发生,但存在手术时间长及出血多等情况,需根据患者情况进行术式选择。