普惠金融促进山区共同富裕的路径研究

2022-08-04■费洁

■费 洁

一、引言

习近平总书记2021年10月于《求是》杂志发表署名文章《扎实推动共同富裕》,全面深刻阐述了共同富裕的意义、原则和工作思路。在全球遭遇百年未有之大变局的关键时刻,国家提出了构建“双循环”的重大战略,共同富裕正是促进实现双循环的关键一步。共同富裕与区域协调战略的内嵌、与乡村振兴战略的配合、与新型城镇化战略的融合必将焕发新的活力,这是我国的体制性优势所决定的。党中央、国务院出台《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》(简称《意见》),支持浙江在高质量发展中实现共同富裕,为浙江带来新的发展红利,也为金融机构提供了业务边界外拓的机会。“七山二水一分田”是对浙江的简略描述,凸显了浙江以山区为主的地貌特征,山区26县面积约占浙江省45%,人口约占24%,是浙江省实现共同富裕需要重点支持的地区。《意见》为促进浙江共同富裕指明了大方向,指出要以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向,更加注重向农村、基层、相对欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜。在当前时代背景下,金融系统助推共同富裕责无旁贷,也刻不容缓。无论是从社会责任出发,还是着眼于自身可持续发展,金融机构均应积极投身浙江高质量发展建设共同富裕示范区工程,为共同富裕贡献金融力量。

关于共同富裕的本质和实现路径方面,黄奇帆(2022)深刻论述了共同富裕的本质特征,强调共同富裕是要形成多数人群收入达到中等富裕水平,呈现纺锤形收入分配结构,畅通代际社会流通渠道,促进生产、分配、流通和消费的内循环,在做大蛋糕的同时兼顾好分蛋糕,进而实现国民经济更高质量的发展。厉以宁等(2022)提出社会主义经济发展目的就是要实现全体劳动者共同富裕,共同富裕是社会主义根本原则,只有在社会主义制度下才能实现全体中国人民的共同富裕。关于商业银行在助推实现共同富裕中发挥的作用,陆岷峰(2022)提出在实现共同富裕的过程中,商业银行发挥金融资源配置作用,优化资金流向和结构,将社会资源在不同群体之间实现再分配,促进社会财富配置结构合理化,进而向共同富裕目标迈进。关于普惠金融与共同富裕的作用机制方面,邹克和倪青山(2021)发现普惠金融可以通过包容增长、创新效应和创业效应等方式缩小收入差距、改善收入分配状况,进而推动实现共同富裕。

二、金融促进共同富裕面临的困境

(一)金融机构资产荒与中小企业融资难并存

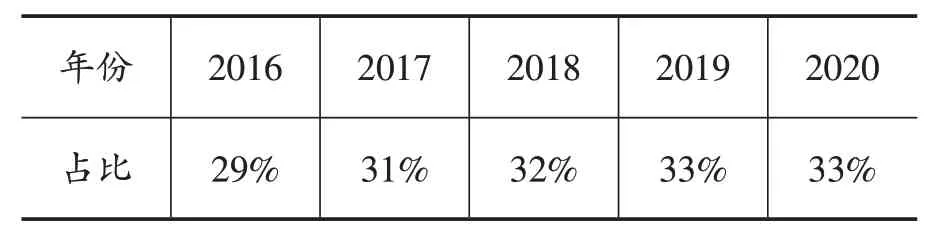

当前金融机构在房地产、城投平台等领域保持了较高配置比例。经测算,A股上市银行房地产贷款占全部贷款的比例约30%,城投债存量占全部信用债存量的比例超过30%,由此推测房地产和城投平台两类融资主体在金融机构的融资存量中占据较高比重。

表1 A股35家上市银行房地产贷款(个人+对公)占全部贷款比重

近年来,房地产行业的融资增速显著放缓,地方政府的融资行为也不断得到规范。一方面,随着房地产和城投平台两类加杠杆主体的融资意愿得到了有效抑制,金融机构渐入“资产荒”境地。特别是贷款需求不足成为各家商业银行面临的现实问题,只能通过票据贴现弥补贷款投放的不足,导致票据利率屡创新低。另一方面,仍有大量小微企业、民营企业、涉农客户等饱受融资难困扰。

(二)息差收窄与部分企业融资贵共存

在趋同的风险偏好驱使下,金融机构对大客户、高端个人客户趋之若鹜,导致上述客户在资产、负债两端的议价能力不断提升,金融机构息差不断收窄、盈利指标承压。银保监会数据显示,我国商业银行净息差已由2014年末的2.7%下降至2021年末的2.08%,低于美国和东欧国家银行的净息差水平。同时,部分中小客户依然受到融资贵问题困扰,表现为民企债信用利差依然远高于国企,以温州地区民间融资综合利率为代表的民间借贷利率长期高于12%。

(三)大客户集中度过高

因过度融资、投资效率下降、流动性安排失衡等因素,尤其是部分房地产企业、部分区域弱实力国有企业、部分大型企业集团等陷入债务危机,并呈现金额大、波及面广等特点,对防范金融风险造成新挑战。

三、实现共同富裕的地方探索

山区虽坐拥绿水青山,有一定农业基础和地方特色,但经济具有散、乱、杂的内生特点,也面临着较难形成规模化和产业化的困扰。在传统授信审批模式中,因缺乏征信数据和抵押品,导致获取金融资源较难。近年来地方已做出了一些有益探索,特别是浙江地区在农业产业化、促进“两山”转换、“飞地”模式带动区域经济发展、资源统筹管理增值等方面,总结了成功案例,金融机构也结合山区业务特点进行了产品创新,提供了适配的金融支持。

(一)依托农业产业化辐射支持农业与农户

农业始终是农村基本产业,浙江有大量具有品牌效应的特色农副产品。浙江省统计公报显示,截至2020年末农产品地理标志累计达到138个。但传统个体经营模式下产品附加值低、规模效应低、技术创新不足、抗风险能力弱,导致金融大规模、高效率导入的难度极大。

浙江各地已经做了大量卓有成效的探索。余丽生等(2021)收集编纂了缙云烧饼、嵊州小吃、磐安中草药、松阳茶叶、仙居杨梅、常山胡柚、同山同山烧、建德草莓、浦江葡萄、庆元甜橘柚等农业和农副产品加工产业带动区域经济发展和农户增收的案例。第一,龙头骨干企业牵头,投入资源充当产业化运作火车头。第二,横向、纵向产业链拓展延伸,一、二、三产业融合发展,形成“农业+农产品深加工+加工配套设备与服务业+特色文化旅游等产业集群”模式。第三,借助科技创新和数字化手段推动产业现代化,提高质量、丰富品类、延伸产业链、增加附加值,并通过电子商务等数字化方式拓宽销售渠道,提升美誉度。第四,部分区域积极探索村民土地入股方式,使村民获取“薪金+租金+股金”综合收入。

浙江武义农商银行创新推出“茶叶贷”“超市贷”等特色金融产品,积极做强“一县一业”,并探索林权质押贷款等创新产品,提高农户、农企融资可得性。工商银行丽水分行制定了“云和木制玩具产业集群融资方案”,为木玩产业集群客户和产业配套上下游企业提供融资超亿元,并创新推出“雪梨贷”,采用线上评级模型对借款人进行评级,大大提升业务审批效率。此外,推出的“兴农贷”系列产品以“产品+场景”进一步满足农户和新型农业主体的信贷需求(朱华和孟文,2022)。

(二)把握消费升级主线,促进“两山”加快转换

绿水青山就是金山银山,欠发达区域、乡村资源禀赋往往在绿水青山,如何推动两山转换成为共同富裕的一项课题。除政府间生态补偿转移支付机制外,应重点关注消费升级背景下,居民对于生态、健康、环保等需求的增长趋势,积极支持休闲农业、古村落保护和旅游、红色旅游、乡村旅游等项目。2021年,浙江省全体居民人均可支配收入达到57541元,其中城镇居民达到68487元。以城镇居民为代表的中高收入群体更加注重品质消费,形成了城市反哺乡村的重要路径。浙江安吉余村已经成为依靠绿水青山致富的典型案例;德清县背靠莫干山整体规划发展休闲旅游和民宿产业,2020年实现乡村旅游收入39.4亿元,农民人均可支配收入达3.83万元,高于同期全省平均水平6427元;天台县后岸村通过发展旅游业,2020年农民人均纯收入达到5.4万元。多个地区伴随现代农业发展开发了农业休闲旅游项目,达到了很好增收效果。

为加快省内山区26县发展,浙江省2022年启动“造月工程”,要求山区26县每县都要力争拥有或纳入培育1家5A级旅游景区或国家级旅游度假区,26县文旅项目总投资力争突破3918亿元,年度计划完成投资超629亿元。

(三)利用“飞地”模式带动山区经济发展

飞地经济是浙江在实践中探索的,发达与欠发达区域之间产业资源与土地资源跨区域匹配的模式。欠发达区域通过提供土地指标、资金、人员等,分享经济发达区域产业资源和收益。余丽生等(2021)介绍了浙江省平湖市案例,该市通过镇域联建、县域合作在2018年全面消化经济相对薄弱村,后续与省内青田县开展山海协作飞地合作,与四川九寨沟开展省外飞地合作。当前,浙江省已将飞地模式作为带动省内山区26县共同富裕的重要举措。特别是由政府主导的“飞地抱团”模式,可发挥财政支农资金的撬动作用,将财政资金、土地资源等抱团联建、市场化高效运营,变“输血”为“造血”,探索出一条可持续发展、共同致富之路。

金融机构可支持与飞地挂钩的建设用地复垦、高标准农田建设、园区开发建设等项目。例如,浙江武义农商银行积极对接政府项目,2021年向46个村集体发放“强村贷”8807万元。值得注意的是,武义农商银行充分利用数字化赋能,研发出“后陈经验”村级事务数字化工作平台,已处理村级事务1.7万余条,并审核村集体资金超7200万元。工商银行丽水分行已为6个“飞地”项目授信8.41亿元,投放贷款金额3.05亿元。

(四)通过统筹管理实现区域价值增值

余丽生等(2021)介绍浙江省东阳市花园村发展经验,“农村量大面广,各类生产要素很多,但往往存在散、杂、乱现象”,要坚持科学统筹、合理利用的思路,统一规划发展才能实现高质量发展。杭州西湖区推行村集体留用地合作开发“三统一”(统一规划、统一开发、统一管理)模式,由区属国企牵头,抓好整合优化布局,提升产业“协同度”等统筹推进产业发展,解决散乱开发存在的品质不高、管理不到位、抗风险能力差、经济效益不可观等问题。事实证明,统筹开发是农村土地增值重要途径。金融机构可通过全域土地整治、存量经营性资产盘活等项目为载体提供融资支持。

四、以金融创新促进共同富裕的实现路径

金融助力国家实现共同富裕目标,应重点在做大蛋糕上发力,这不仅是政策导向,更是金融机构实现自身可持续发展的必由之路。

(一)把握“普惠”主线,借助数字化转型机遇持续开展普惠金融

近年来普惠金融领域贷款增速呈现趋势性向上态势,由2018年的13.8%上升至2021年的23.2%。小微普惠领域的贷款占比并不“小”、也不“微”,虽单户金额不高,但未来如果持续保持高速增长,该领域的贷款年度增量将成为金融机构贷款投放“重头戏”,也是其进行经营结构转型、形成可持续发展能力的重中之重。

金融机构在紧守风险防控、合规经营等底线基础上,要着力推动服务和风控体系下沉。应充分依托政府和监管部门数字化综合服务平台,减少对中小微企业、个体工商户、农户等认知信息的不对称,精准实施客户画像,辅助授信审批和风险控制。应整合银行、保险、证券、产业链龙头企业、政策性担保等多方力量,重视“三表三品”、乡土人情等传统方式,共同为金融服务共同富裕保驾护航。省级和地市机构要分层发挥政策研究、资源配置、市场研究、产品创新、方案设计等区域营销中心和风控中心功能,配套适度授权,支持县域机构发挥乡村振兴和共同富裕前沿阵地功能。

(二)把握多支柱保障主线,发挥保险功能,提升抗风险能力

罗熹(2021)在《保险业助力共同富裕》中指出,保险在某种程度上是助力和保障社会共同富裕的“底座”。我国在针对农民群体开展的农业保险、价格指数保险、防贫保险等产品以及针对区域特色农业开展产品创新等方面已经做出了一些有益尝试。围绕共同富裕,保险机构应重点针对灾害、意外、伤病、市场波动、养老等常见的风险缓释和保障性需求,聚焦重点领域、重点人群积极开展业务。第一,积极开展政策性农业保险。重点针对灾害和市场波动等风险,推广价格、气象等保险产品,并深入乡村田间地头,结合各特色农业特点开发特色产品。在缓释农业风险的同时,也为银保合作提供农业生产信贷提供条件。第二,推广普惠型的医疗、意外保险。充分考虑中低收入人群风险承受能力和最核心的保险需求,突出风险缓释功能,开发普惠型相关产品,防止弱势人群因意外和伤病致贫、返贫。第三,持续推动年金、商业养老保险等产品创新,强化养老多支柱保障。欧美等主要发达国家已基本实现由政府、企业和个人共同承担养老支出,特别是第三支柱个人养老金成为国民养老体系中最重要力量。我国当前养老金体系中,第一支柱占比过高,资金隐性缺口问题突出,第二支柱覆盖面偏狭窄,也无法实现普惠性。在此情况下,第三支柱重要性日益提升,空间广阔。

(三)把握产业转型升级主线,支持区域特色产业发展

产业发展是带动共同富裕的主路径。浙江省拥有的“专精特新”小巨人企业数量位居全国首位。浙江区域经济基本都有一个或多个具有突出优势的特色产业,“一乡一品”“一县一品”“一市一品”,并基于特定资源、先发优势等建立全国性乃至全球性竞争优势。近年来,经过供给侧改革和市场优胜劣汰,优势企业加速转型升级,不断提高竞争力和产业附加值,产业集群效应不断突出,成为金融机构发展产业链金融、普惠金融,提升制造业信贷、获取基本客户的重要阵地。

金融机构要把握市场机遇,强化相关工作。第一,要提高政策研究能力,快速响应政府和各职能部门推出的改革举措、项目清单、企业名单等,创新产品和服务,更要提高行业研究能力,强化对细分行业的研究,设计有针对性的产品、服务和风控方案。第二,要具备“单项冠军”思维,在把握大类行业的基础上,“俯下身子”,逐个区域、逐个产业评估其可持续发展能力和市场竞争力,通过产业链金融、集群式授信以及产业园区开发建设等多种方式提供支持。第三,要适应“专精特新”化发展要求,以“商行+投行”的视野和服务,全方位、多维度评价并提供金融服务。第四,要背靠资本市场促进共同富裕,通过资产管理等业务,支持企业通过员工持股计划、股权激励等惠及员工,同时借助股权投资等惠及理财客户群体。第五,对于传统企业,要重点支持企业转型升级,加大技改信贷投入,培育企业可持续竞争力。

(四)抓牢“扩中”主线,大力开展普惠财富管理业务

围绕共同富裕目标,金融机构财富管理业务应突出抓好三方面工作。第一,做好投资者普及教育,尤其是关注低收入人群、老年人群、农村留守“一老一少”(赵永红,2021)等金融教育不充分的弱势群体。根据浙江省第三次农村普查公报,2016年末农村经营者中小学文化占比47.9%,初中文化占比36.1%。因此,金融机构必须高度重视财富管理业务的销售合规性、投资者评估等,持续开展投资者教育工作,帮助投资者提升金融理财意识、树立正确投资观、认清自身风险偏好水平和产品特性,以达到财富长期稳健增值的目的。第二,要服务好长尾客户,产品进一步向普惠化迈进。坚持以普惠和差异化的产品体系来服务更多客户,尤其是银行理财产品先天具有收益稳健、低波动、销售起点低、期限灵活、申赎方便、产品类型丰富、销售渠道便捷等普惠性特征。在此基础上,要区分中低收入人群、老年客群等,量身定制与群体风险承受意愿和能力相匹配的产品,加大低费率、标准化、普惠性理财产品供给,拓展销售渠道,扩大客户服务面。第三,投资端要通过多元化投资体系助力乡村振兴及新型城镇化、碳达峰碳中和战略、重大区域战略、科技创新战略等落地推进,进一步惠及重点区域和重点人群。