不要独自走进那个良夜

——社交能力受限对认知老化轨迹的影响

2022-08-02高明华

高明华

(哈尔滨工程大学 人文社会科学学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

一、研究背景

在中国,轻度认知障碍和痴呆的发病率逐年上升,正成为一项重要的公共卫生问题。据国内最新调查数据估算,中国60岁及以上人群中,轻度认知障碍的患病率为15.54%,患者数量为3877万例;痴呆患病率为6.04%,患者数量为1507万例;痴呆和轻度认知障碍的总人数占比超过1/5[1]。更大口径的全球疾病负担(Global Burden of Disease)的研究估算,中国痴呆患病率1990年到2016年增长了5.6%,而同期全球患病率的增幅为1.7%[2]。认知障碍不仅给患者、家庭和社会带来巨大冲击,还是导致老年失能的主要原因。面对数量庞大和增长迅速的认知障碍人群,我们面临的困境是对这一疾病的认知度不够和缺乏有效的治疗手段。

轻度认知障碍患者中有99.23%的人并不了解自己的疾病,不知道轻度认知障碍是什么以及它与痴呆症的关系;71.37%的痴呆患者和97.2%的轻度认知障碍患者从未因认知问题咨询过医生;绝大多数人认为“岁数大的人就是这样,这不是病”,在患病人群中持这种看法的人占65.1%,与之相比,因经济困难而没去看病的只占19.7%;还有一些人由于羞耻心而不愿意承认自已的病情[1]。对疾病缺乏了解成为预防和治疗认知障碍的主要障碍。因此,各学科迫切需要从自身学科背景出发,开展有关老年认知状况和发展轨迹的实证研究,加深对这个并非老化必然结果的疾病的认识并开展预防。

全球范围内尚无有效的治疗认知障碍的医学手段。因此,识别可改变的风险因素对于预防疾病发生、推迟发病时间、延缓疾病进展至关重要。有研究指出,认知障碍的发病时间每推迟两年,到2050年世界范围的患病率就会降低2280万,这会大幅减少需要高水平照护的个案数量和降低相关成本[3]。国内关于认知障碍的最新研究将认知障碍的风险因素分为不可改变的风险因素(如年龄、性别和家族史)和可改变风险因素,该文作者建议,我们首先要做的就是针对可改变的风险因素采取预防策略[1]。

何为可改变的风险因素?对于这一问题的回答看似明晰,其实不然。例如,受教育水平被归为可改变的风险因素,这是从生命历程的角度进行的划分[1],但是,对于已经步入老年的个体来说,他们已经无法再回头提升青年时的教育水平,所以,他们的工具箱中可供选择的工具极为有限。社会性是人的本质属性,不论生理年龄和社会地位,因而,要想改善老年认知健康,工具箱中的有效利器是社会联结/社会纽带。

大脑天生爱社交,这是进化使然。社交断裂(social disconnection)或称社会隔绝(social isolation)与大脑的本能需求相抵牾,是导致认知下降的风险因素。参与社会交往需要听说能力和行动能力支撑,如果个体在这些方面的功能受损,即使家中有儿女、身旁有伴侣,他们也难以从这种在场的社会关系中受益。身心并非二元而是一体,身体受限与认知受损之间存在密切关联。

二、跨学科研究前沿进展

(一)演化社会学视角:大脑为处理社交信息而增容

在进化史上,人类大脑容量的增长,尤其是新皮质比例的增加,并非如惯常认为的那样是为了精进工具或发展文化,相反,它是为了解决因社群规模扩大而带来的社会交往问题[4]。直立人出现之后的150万年,人类大脑新皮质体积迅速增容(以进化时间表来看,这的确称得上迅速)。但是,在这段时间内,人类所使用的工具并没有实质性进步,大部分是简陋的菜刀和手斧。制作这类工具对智力要求不高,同一时期,人类在文化上也没什么建树。到10万年前才出现了较复杂的工具和较精致的艺术品。

那么,人类早早地进化出硕大的脑袋到底是用来做什么?不同于其他身体组织,大脑组织即便在安静状态,依然保持高度活跃。在当时,无论是脂肪还是蛋白质哪怕是碳水化合物都是极为稀缺的资源。究竟是什么样的收益使得人类愿意供养如此奢侈的大脑?社会脑理论给出的答案是:社群规模扩大促进大脑容量增加,因为处理复杂的社群关系需要高超的智力。这一时期,虽然工具和文化没有令人惊异的进步,但是社群成员急剧增加,社群规模迅速扩大。

社会脑理论的证据既存在于物种层面(物种之间)也存在于个体层面(物种之内)。在物种层面,可以根据大脑新皮质体积预测出这一物种的社群规模。依据这种预测,现代人类的自然社群规模大约是150人,这个数字就是邓巴数。在个体层面,一个个体的大脑新皮质体积与其社交网络规模之间应该存在相关性[5]。邓巴与其合作者开展了一项结合问卷调查和大脑扫描的研究,该研究发现,那些每周接触人数越多的个体,其大脑眶额皮质的体积更大[6]。

(二)社会认知神经科学视角:大脑默认网络是处理社交关系的网络

科学家曾提出一个不同寻常的问题:当某人不是在完成某项任务时,大脑的哪些区域更活跃?对于这一问题的研究发现,大脑远比我们想象的更勤勉。当大脑不执行任何任务时,它并非在静修,相反,此时有一系列脑区开启,主要体现在背内侧前额叶皮层,它们甚至比大脑在执行某个具体任务时更活跃。科学家给这些神经网络取名为“默认网络”(default network),因为每当其他任务完成时,这个网络就会在默认状况下打开[7]。

默认网络如此活跃,它们在做什么?答案是,默认网络是社交网络。人类大脑只要一有空闲就会恢复到社交状态,思考自己、他人以及自己与他人的关系。思考社会交往是大脑的一生最爱,也是大脑首选的存在状态。

终其一生,我们的社会性大脑都会不知疲倦地推动我们与他人保持紧密的社会联结,并在这种需求没有得到满足时感到痛苦。由社会联结受损而产生的社会痛苦与肉体疼痛激活的是相同的神经回路,也就是说社交痛苦与身体疼痛共享相同的神经机制。正如身体疼痛会提醒个体远离危险,社会性痛苦也是在警示个体正身处险境,必须重建联结。

(三)认知健康视角:社会交往提升认知储备

老年的大脑并不一定就是老化的大脑,认知衰退也不必然与年龄增长相伴随[8]。即使大脑解剖结构出现了病理性改变,认知表现仍旧可以是正常的[9]。因为大脑会积极地应对疾病和损伤,采取的方式有两种:更高效地利用可用的认知网络,或者征用其他网络来完成并非它们专事的任务[10]。

大脑应对病理性改变或者损伤的能力存在个体间差异,这种差异与每个个体的认知储备(cognitive reserve)有关。一个人的认知储备越多,他/她能够承受的病理性改变和大脑损伤越多,认知衰退出现临床表现的时间越晚。因此,认知储备被视为大脑病理和临床结果之间关系的调节变量[11-12](图1)。越来越多的证据表明,老年后的大脑仍旧具有神经生长性和神经可塑性(neurogenesis and neuroplasticity)[13],老年人保持活跃的社会交往可以提升认知储备,延缓认知下降速度。这对干预项目的启发在于,开展针对老年人的社会刺激性活动(social stimulating activities)有益于改善大脑中的神经联结,创造出抵御认知下降的缓冲带(buffer)[14]。对于那些在青年和中年时期有较低认知储备的低社会经济地位老人,这一点尤其重要。

图1 认知储备作用示意图

三、社会孤立与认知老化

(一)孤独与认知:并非简单相关

相关领域既有研究主要关注孤独对老年认知的影响。研究发现:孤独感、社交孤立和缺少社会支持是老年认知恶化的风险因素。Wilson 团队对823名老年人开展了长达4年的追踪研究[9]。这是该领域为数不多的长时段追踪,并且有针对死者大脑的解剖学证据。在追踪过程中有76名老人发展出阿尔茨海默症,孤独分值前1/10的老人发展出AD的风险是孤独分值后1/10的老人的2.1倍。

新近的综述研究将孤独与老年认知之间的关系总结为:虽然更强的孤独感受与更低的认知功能之间显著相关,但是,在控制一系列被认为会影响孤独的因素之后,一些原初的相关就不再显著。这意味着两者关系中可能存在混淆因素,是这些因素同时导致了孤独和认知下降,而不是(至少不完全是)孤独导致认知下降。

孤独与认知的关系背后不仅存在混淆因素,也存在内部异质性,表现在两个方面:其一,主观感受到的孤独比客观测量的孤独(例如独自居住)更能预测认知结果[15];其二,社会网络规模并非老年痴呆症稳定的预测因素,相反,社会参与度和社交接触频率对老年痴呆症的预测力更强。对于老年痴呆症来说,社会关系的结构因素(如规模)并不重要,质的维度才重要[16]。

(二)既有研究总结和本研究贡献

尽管身心二元论早已被破除,但是既有研究更加强调社会性的心理体验(例如孤独感)对认知结果的影响,即身体没有得到与心理同等程度的重视,身体受限与心理孤独对认知结果的影响不同。

首先,身体受限(包括听说受限和行动受限)的影响是渗透性的和全方位的,它全面削弱了一个人参与社会交往的可能。例如对于耳聋的老年人来说,听力受损在感官上切断了他们与周围环境和社群的联系。即使家中有伴侣儿女,楼下有老友邻居,他们仍旧是一座孤岛。“人群之中的孤独是一种最糟糕的匮乏”。[17]

在老年研究中,听说障碍一直未受到应有重视。听力对认知至关重要,所谓“听觉塑造心智”[18]。2020年《柳叶刀》发表的一项报告对于预防认知下降给出了9条建议,其中第2条就是:鼓励听力受损者使用助听器[19]。这个小型设备的强大作用已被研究所证实[20]。我们都知道智力与幸福感之间不存在显著相关,即不一定智商越高的人就越幸福,但是智力中有一项(实际上也只有这一项)与幸福感相关,那就是语言智力(verbal intelligence):语言更流畅的人幸福感水平更高[21]。

其次,身体受限导致个体被迫切断社会联系。不同于因个人偏好而主动选择的独处,因身体受限而导致的社会隔绝是被迫的、无助的和绝望的。它损害个体的主体性、能动性和对生活的控制感。终生献身社会交往研究的学者约翰·卡乔波(John Cacioppo)认为,社会孤立并不是因为我们没有或缺少社会关系,而是实际上存在社会机会和社会关系,但是在每日的生活中我们却缺少利用社会联结的能力[22]。身体受限正是导致这种能力丧失的重要原因,它使得个体在生物学意义的死亡到来之前就体验到了社会意义上的死亡。

最后,以老年认知表现为因变量的既有研究大多是在某一时点静态评估的认知结果。本研究将基于追踪数据,关注认知表现的动态变化,从而区分出个体之间在轨迹类型上的差异。无论是在自然科学领域,还是在社会科学领域,追踪和理解事物发展变化轨迹都是重要的研究主题。相对于对变量的静态评估,描绘动态轨迹能够提供更丰富的信息。在中国,随着追踪数据越来越丰富、追踪时期越来越长,描绘变量的发展轨迹将更加可行。

四、研究设计

(一)数据

“中国健康与养老追踪调查”(China Health and Retirement Longitudinal Study, CHARLS)是在中国45岁及以上中老年家庭和个人中开展的抽样调查,高质量地收集了可用于分析我国人口老龄化问题的微观数据。CHARLS全国基线调查于2011年开展,覆盖约1万户家庭中的1.7万人。这些样本每两到三年追踪一次,到2022年,已经发布了4轮追踪数据,这些数据的采集年份分别是2011年、2013年、2015年、2018年(1)数据来源于“中国健康与养老追踪调查(CHARLS)”官网,(2021-09-11)[2022-02-10],http://charls.pku.edu.cn。。本文采用的是4轮调查都成功追访到的年龄在60至70岁之间的样本数据。样本量为3643人,其中男性1773人,女性1870人,性别比例均衡。

(二)变量

1.因变量:认知完整性

“中国健康与养老追踪调查”对“认知能力”的测量包含两个部分,即心智状况(又称为认知完整性)和情境记忆,它们评估的是认知能力的不同维度。本文以“认知完整性”作为因变量,因为它被证实能够用来评估总体认知(overall cognition),而总体认知对认知损伤更敏感[23],而且,调查以三个模块测量了认知完整性,相对而言,覆盖的维度更加全面。

测量心智状况(即认知完整性)的三个模块是日期认知、计算能力和画图能力。关于日期认知能力,受访者需要回答受访当天的年、月、日、季节和星期,答对1项计1分,共5分。关于计算能力,受访者需要进行5次计算,回答100减去7等于多少,回答的数值再减去7,重复4次,正确1个计1分,共5分。关于画图能力,受访者需要按要求画出访员展示的一张两个五角型重叠的图片,画出图片计1分。认知完整性得分为上述三项测试得分的总和,满分为11分。本研究计算出了每位样本成员在4轮追踪测量中的认知完整性得分,这是模型勾画认知变化轨迹的基础。

2.自变量:社交能力受限

本文从两个方面评估社交能力受限:听说受限和行动受限。听说受限包括听的能力和说的能力受限。行动受限包括视觉能力、行动能力(跑、走、站、爬楼、下床)、排泄控制能力、是否使用辅助设备(包括轮椅、拐杖、代步器)。简言之,这里关注的社交能力包含与他人的沟通能力(听说)和主动参与社会交往的能力(行动),它们既涵盖了在家庭内部与家庭成员的交流能力,也包括走出家门更广泛地参与社会交往的能力。将评估各种能力的所有题项的得分加总,得到社交能力受限的总分值,取值范围在0到15之间,分值越大表明个体的社会交往能力受到限制的程度越高。

轨迹组群身份的预测变量通常是在追踪起始期(即基期)测量的[24],这样才能评估其“预测”轨迹的能力。本研究对社交能力受限的操作化测量采用的是4个时期T(t1,t2,t3,t4) 当中的t1时点即2011年的数据。

3.控制变量

模型的控制变量包括年龄、性别、城乡、受教育程度、子女数量、婚姻状况。其中,年龄、性别、城乡和受教育程度是与研究问题相关的社会人口学变量。在“中国健康与养老追踪调查”2019年5月发布的“中国健康与养老报告”中,作者团队在对“认知能力”进行描述性统计时,也是基于上述4项社会人口学指标进行分类比较。论文纳入子女数量和婚姻状况变量,以在控制亲密关系的情况下评估社交能力受限的影响,同时也便于比较参与亲密关系的能力与参与更广泛的社会交往的能力对结果变量的作用。

(三)模型

本文采用的是组基轨迹模型(Group-Based Trajectory Model, GBTM)。学者创建该模型的目的是为了分析某一结果的历时演化过程,或者说历时发展轨迹。相对于对发展轨迹建模的其他方法,组基轨迹模型具有三方面的特色。第一,它能够识别出总体中存在的彼此不同的轨迹组群。这些轨迹组群是对复杂现实的统计近似,而非真实存在的可见实体[24]。但是,这些轨迹组群之间确有区分性特征,所以它们才呈现出彼此不同的特质。第二,它能够揭示出组群身份的预测变量,即哪些因素能够将成员分类进不同组群。第三,它能够以易于理解的方式呈现研究结果,体现在该模型的轨迹图和统计表(尤其是轨迹图),即使对于非专业读者,这种以轨迹图的形式呈现的结果也一目了然,便于交流研究发现。

组基轨迹方法区分个体差异的方式与增长曲线模型不同。它假定总体中发展轨迹可以分类,历时轨迹在各个子群之间存在本质上的不同,而不是在个体之间连续分布。模型的目的就是识别出这些轨迹组群,包括形态和规模。轨迹形态指的是,轨迹是直线的还是曲线的,如果是曲线的话,那么是一波的还是多波的。轨迹规模指的是,每个轨迹组群的样本比例,即每个轨迹的人数占总人数的比例。

组基轨迹模型能够处理三种类型的数据:删截数据、计数数据和二分数据。本文的因变量“认知完整性”是取值范围在0—11之间的整数,属于计数数据。

Yi= {yi1,yi2, …,yiT} 是对个体i在时期T内的追踪测量结果。P(Yi) 是个体i的历时行为结果Yi的无条件概率,它表示为方程(1)。P(Yi) 等于个体i在每一轨迹组群j的概率Pj(Yi) 的加总。其中,Pj(Yi) 是一个条件似然函数,它指的是,如果个体属于组群j,那么Yi的概率就是Pj(Yi)。每个概率的权重πj是构成每一组群j的人数占总人数的比例,它是被随机抽取的个体属于组群j的概率,也称为组群j的成员身份概率。条件概率Pj(Yi)的计算过程如方程(2)所示。其中,yit是个体i在T期内每个时点的历时测量结果,pj(yit)是组群j中yit的概率分布函数[24]。

(1)

(2)

五、分析结果

(一)模型拟合评价

对于组基轨迹模型来说,模型选择主要考虑该方法的两个核心成分:轨迹数量和每条轨迹的形态。

轨迹数量指的是总体成员可以被归类为几条彼此不同的轨迹。一般来说,如果追踪数据涵盖的时期长,即追踪的轮次多,那么可能被识别出来的差异化轨迹也就更多。一项有关男性收入变化轨迹的研究有历时25年的追踪,所以它能够识别出8条彼此不同的轨迹[25],而这对于只有4轮或者3轮追踪调查的数据是不可能实现的。数据越丰富,提供的信息也越充分。

三阶多项式界定了三次项轨迹;二阶多项式界定了二次项轨迹,一阶多项式界定了线性方程,只包含截距项的零阶多项式界定了一条水平线。对于每一个轨迹组群j,都会估计一个单独的参数β的组合。

对时间多项式阶数的设定需要考虑观测时点的数量,即追踪轮次:如果想要将时间的最高次项设定为d次,那么就需要有d+2个观测时点[26-27]。本研究有4个观测时点,所以时间的最高阶数可以设置为2次,也就意味着,本研究有机会设定时间的0次项、1次项和2次项。

Nagin 在其著作中多次强调,对于模型的选择,要同时依据统计标准和主观判断,机械和僵化地应用统计标准可能会导致次优的选择。“应用正式的统计标准是以客观的测量和标准来规范和限制主观判断。但是,我们需要主观判断。否则,洞见和发现(insight and discovery)将会沦为方法的奴隶。”[24]这里的主观判断是建立在研究者对所研究主题的领域知识(domain knowledge)基础之上的。

模型选择包含两阶段的过程,先确定轨迹数量,再确定轨迹形态(即每条轨迹的多项式阶数)。其中,对轨迹数量的选择比对轨迹阶数的选择更重要。在第一阶段确定轨迹组群数量时,此时的多项式阶数可以是预先设定的,Nagin建议可以先将所有的轨迹都设定为二次项,然后运行从1组开始到预先设定的最大组群数量的多个模型,最终确定BIC值最大的那个模型中的J值作为组群数量的值[24]。

本研究遵循这一建议,将时间的多项式阶数设定为2次项,然后分别运行包含2条轨迹、3条轨迹和4条轨迹的模型。“在保证呈现数据的区分性特征的情况下,不建议再加入更多的组群,当然什么构成了区分性特征原则上依赖于分析目的”。[24]参照同样是有4波观测数据的既有研究[28],同时结合本研究的目的,最多设置4条轨迹足以展现数据的区分性特征。上述2至4条轨迹模型的BIC值分别是-35561.81、-35087.51、-34991.59,其中,4轨迹组群的BIC值最大,最接近于0,于是研究最终确定4条轨迹。

第二阶段关注的焦点是确定多项式阶数,以识别第一阶段已经确定的组群数量中每条轨迹的形态。因为数据有4个观测时点,所以本研究最多可以设置时间的2次项。也就是说,模型方程有机会设置时间的0次项、1次项和2次项。为了尽可能涵盖丰富的轨迹变化,同时也基于对所研究现象的领域知识,包括残障变化轨迹研究[26]、老年失能轨迹研究[29]以及老年生活自理能力研究[30-31],本研究将4个轨迹的时间多项式阶数设定为2-0-1-2(顺序无关)。

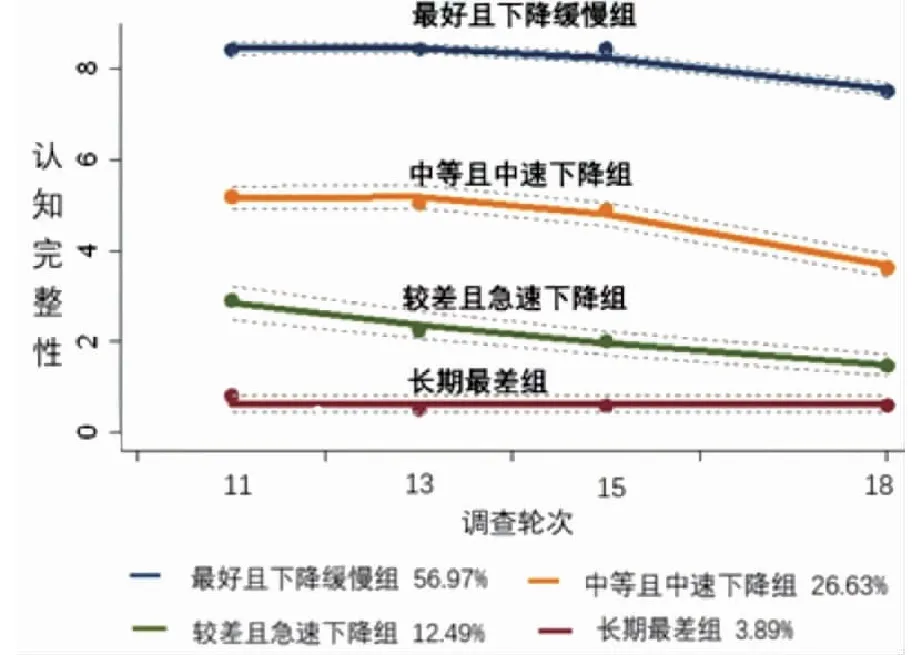

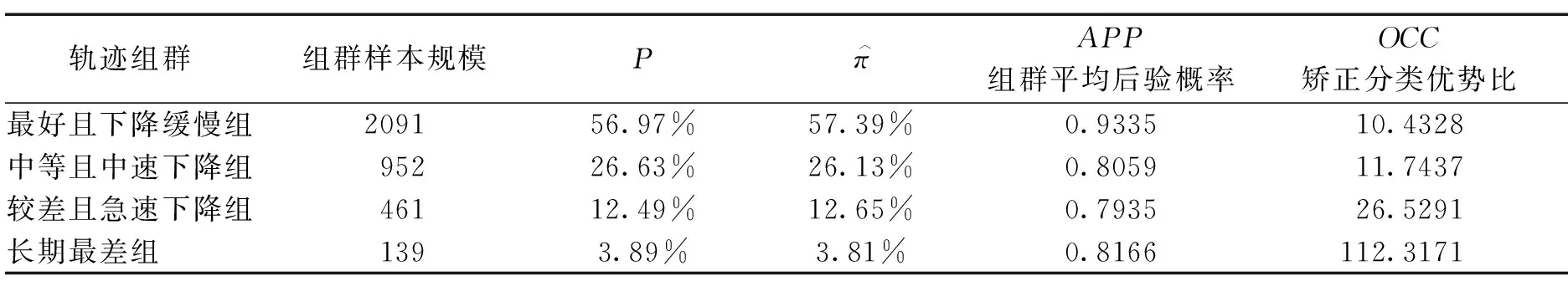

图2 轨迹组群识别结果

研究采用Stata中的traj命令进行分析。traj是用户编辑的软件包,需要采用traj命令下载安装。运行结果表明,样本老年人的认知老化轨迹可以被划分为4种类型,如图2所示。依据每条轨迹的特点,从上至下可以将其概括为:最好且下降缓慢组,组群成员2091人,占样本总数的56.98%;中等且中速下降组,组群成员952人,占26.6%;较差且急速下降组,组群成员461人,占12.49%;长期最差组,组群成员139人,占3.89%。

从图2中可以看出的“好消息”是,没有陡然的有明显拐点的下降形态,这表明认知衰退是一个相对缓慢的过程。“坏消息”是没有改善的轨迹形态,所有轨迹都是下降的,只是速度有别,这表明认知衰退是一个不可逆的过程。此外,还可以看出,起点越低下降速度越快。综合这三个方面,我们可以总结出:保持良好的起点很重要,也就是以良好的认知状态进入老年。

表1 模型拟合评价指标

(二)概要统计

在识别出轨迹组群之后,就要概要描述组群特征,以查看不同的轨迹组群是否具有不同的特征。通常以交叉列联表的形式呈现这一结果。

我们首先来看本研究关注的核心预测变量——体现在身体上的社交能力受限。社交能力受限的分值越高表示身体受限越严重。从表2的开头部分和图3-1可以看出,无论是身体受限的总体均值,还是听说受限和行动受限的分类均值,基线时社交能力受限越严重的老人,他们此后越是属于认知老化轨迹更差的轨迹组群。

表2 轨迹组群的概要统计

从概要统计中,我们也可以看出性别、城乡和受教育程度与老年认知轨迹之间的描述性关系。

属于认知能力最好的组群的男性比例(74.56%)比女性比例(41.12%)高出近1倍,与之对照,女性在较差和最差轨迹组群的比例是男性的5至6倍(图3-2)。从图3-3我们可以看出,在认知表现最好组群,有约86%的非农业户籍老人属于认知表现最好的轨迹组群,而农业户籍的人当中,仅有一半的人属于这一组群。

图3-1 概要统计 社交能力受限与轨迹组群

图3-2概要统计 性别与轨迹组群

学历最高的人几乎全部属于认知表现最好的轨迹组群,而认知表现最差的轨迹组群几乎全部是学历最低的人(图3-4)。义务教育会确保个体以较高比例归属认知表现最好的轨迹组群,且落入最差组群的概率很小。可见,只要接受过教育,即使学历层次不高,这些老年人的认知表现也会远远好于文盲。

图3-3 概要统计 户籍与轨迹组群

图3-4 概要统计 教育与轨迹组群

(三)组群身份概率预测变量

应用组基轨迹模型要完成的第三项工作就是识别轨迹组群身份的预测变量。与前面的组群特征概述不同,这里要做的是在控制其他特征的前提下评估某一具体特征如何影响组群身份概率。相对于在对照组中的身份概率,每个系数估计测量的是风险因素如何影响(提升或降低)在特定组群中的身份概率。组群身份预测变量的输出结果见表3。

表3 组群身份概率预测变量

本研究将“中等且中速下降组”设定为参照组,所有其他轨迹组群的身份概率都与这一组群相比较。参照组的选择并不影响评估结果,任何组都可以作为参照组。这里选择中等组而不是最好或最差组作为参照组,是考虑到一般将“常态/常规”的组群作为参照组,而中等组更类似于常态的组群。

我们先来看四轨迹中长期最差轨迹组群与对照组的比较。基线时社交能力受限越严重的老人此后越可能属于认知表现最差的轨迹组群,这种作用在统计上显著。年龄增加的作用与之相似,但是,即使是年龄这个通常被认为与认知老化关系最密切的变量,其对认知衰退的影响也不如社交能力受限的影响(无论是系数大小还是统计显著性)。子女数量和在婚状态会降低在长期最差轨迹组群的概率,可见,家庭成员的保护具有“保底”作用,可以降低老年人落入认知表现最差轨迹组群的概率。

我们再来看四轨迹中认知表现最好的轨迹组群与对照组的比较。基线时社交能力受限会显著降低老年人此后属于最好组群的概率。子女数量和在婚状态虽然会提升这一概率,但是在统计上不显著。婚姻对认知的保护作用一直被视为是稳健的研究发现,但是当老人身体受限对认知的损害在统计上显著时,此时子女和伴侣的保护作用也无法强大到使其处于相对最好的认知状态。此前,既有研究只是笼统地讨论亲密关系成员(伴侣和子女)对个体健康(包括认知健康)的积极作用,而本研究发现则进一步发现,这种作用不是体现在“拔尖”而是体现在“保底”。

最后我们来看较差且急速下降组。基线时社交能力受限增加了老年人此后属于较差且急速下降轨迹组群的风险,但在统计上不显著。在社交能力受限的影响不显著时,子女数量和在婚状态会显著降低在“较差且急速下降轨迹组群”的概率,相应地,会增加其在相对较好的轨迹组群(中等且中速下降轨迹组群)的概率。

在本研究中,受制于调查题项的可得性,与评估听说受限的题项数量相比,评估行动受限的题项所占的比重更大(80%)。行动受限对家庭外部社会交往的影响比对家庭内部社会交往的影响更大。综合前述两组与对照组的比较,我们尝试推论:家庭内外的社会交往可以相互补充,只要有一种社会联结存在,就能够在一定程度上对老年认知能力起到保护作用。

苏珊·平克在其讨论社会联结对健康影响的著作中对这一点有精彩的阐述:“任何一条社交纽带都可以弥补另一条的不足,假如你没有幸福的婚姻,但是身边有许多亲密的好友,你的健康可能仍然不错。假如你婚姻幸福,只是不能经常见到你的朋友,你和配偶的关系同样可以给你提供保护”。[32]对于认知健康来说,最高危的人群是那些在多重社会维度上都切断了与他人往来的人。如果一个人的听说能力或行动能力受损,那么他/她最有可能属于这类人。

六、结语

(一)结论与讨论

身体上的社交能力受限显著损害老年认知表现,体现为:在控制其他变量的情况下,基线时老人听说能力和行动能力受限越严重,此后的七年他们就越可能属于认知表现更差的或下降速度更快的轨迹组群,相应地,就越不可能属于认知表现更好的或下降速度缓慢的轨迹组群。伴侣和子女对老年认知具有一定的保护作用,但是即使是他们也不能抵消身体受限对认知能力的损坏,而且听说障碍也会限制老人与家人的情感沟通和社会交流。

本研究发现有助于我们反思当下干预策略的不足。学者和政策制定者在认识到社会性与老年认知之间的关系后,给出的“社会处方”包括鼓励老年人参与社会交往、参加社会活动[32-33]。他们的前提假定是:老年人是因为缺少主观能动性或者缺乏客观参与机会才没有参与社会交往,因此政策干预就是要激发能动性和提供参与机会。但是,他们忽略了一个重要方面,那就是一些老年人没有参与社会交往并不是因为他们“不想”而是因为“不能”,即使他们主观上有意愿、客观上有机会,因为听说障碍或行动受限,他们也无法走出家门或参与交流。

在自然灾害等极端请况下,社交能力受限老人将会遭受比其他老人更加严重的伤害。在《热浪》一书中,面对突如其来的高温,那些因为身体原因被困在自己房子内的老人死亡率最高,他们甚至都无法站起来将窗子打开。而且,极为有限的社交网络使得他们甚少被关心和关注,一些老人死亡几天之后才被发现。“社会交往是决定热浪下生存脆弱性的关键因素”,对于那些“遭遇各种形式完全隔离”的老人来说,“他们的生与死显得没有分别”[34]。

鉴于此,一些未受到应有重视的干预策略应该被重申和强调。首先在硬件上,应加强居住和公共空间的残障设施建设,给因行动不便需要借助辅助设备出行的老人提供便利,包括楼宇建设和交通实施。其次,在观念上,要建立一个老年友好型社会,而非老年歧视型社会[35]。歧视老人的社会氛围会导致“信任和社区互惠关系的崩溃”,增加老人对外出和社交的恐惧,以致一些老人生活在“自我软禁的状态中”[34]。社会的进步并非仅仅体现为智能手机和数字化治理,还体现为对弱势群体的照护。

对于听障老人,佩戴助听器大幅提升了他们参与社会交往的可能。尤其应该关注处境不利老人对助听设备的需求。与听力障碍相比,语言障碍难以借助辅助设备克服。但是,从人类进化史的角度来看,语言是晚近的进化成就,在此之前,包括人类祖先在内的灵长类是通过诸如梳毛这类身体抚触进行社交和沟通的。即使在语言出现之后,无法言表的感情仍旧需要通过身体接触传递[36]。对于存在语言交流障碍的老人,面对面的、身体上的接触可以重建与他人的联结体验。触摸提供了一种与他人交流的感官方式,抵消了社会脱节的感觉[17]。研究表明,在老年人当中,尤其是那些日常关系中没有身体接触的老年人,抚摸和按摩可以减轻他们的孤立体验和情感痛苦[37-38]。

(二)局限、警示与展望

本研究的研究局限是,模型中的时间维度变量是调查轮次而不是每轮调查受访者的年龄。对于组基轨迹模型来说,使用受访者年龄作为时间变量将能够得到更有意义的研究发现[28]。理想情况是,我们对于一批在2011年基线调查时60岁的样本群体持续追踪10年,收集5轮数据,那么我们就能清晰地看出在认知老化轨迹上的组群差异。现实情况是,数据中单一年龄群体(如2011年基线调查时60岁的样本群体)数量较少,而4轮都被持续追踪到的样本就更少。

在解读基于组基轨迹方法的研究发现时,我们需要在如下几个方面保持警醒。首先,模型揭示出的轨迹组群不是真实存在的类别,它们只是对复杂现实的启发式总结,是对总体差异的统计近似。所以,不能将其实体化,尤其是不能对其中的不利组群污名化,进行“我们”和“他们”的分类。身份归类是暴力的来源。其次,与实体化风险相伴随的是进行个体层面的评估,基于自己或他人在预测变量上的特征而进行主观分类。预测变量指向的是概率,而不是确定性结果。即使某组特征增加了某些个体遵循某一特定发展轨迹的概率,也不是所有具有这种特征的个体都会遵循这一轨迹。最后,轨迹并非是不可改变的。随着追踪时期加长、追踪轮次增多,将会揭示出数量更多、形态更丰富的轨迹组群(追踪5轮及以上,就可以在模型中加入时间的3次项),那么原初的轨迹组群就会发生改变,至少在数量上会增多。此外,生命历程中的转折点事件也可能会导致轨迹走向发生变化。随着预期寿命的延长,老年成为一个漫长的人生阶段,而不是死亡之前的短暂前奏。在这一人生阶段发生的任何转折点事件,例如老年丧偶、老年再婚、老年再就业等,都会影响老年后生活的结果,这有待于后续研究去揭示。

CHARLS在逐渐完善其对老年认知的评估。2018年第4轮追踪加入了新的模块,包括认知情况电话访问量表(Telephone Interview for Cognitive Status, TICS),简明社区痴呆筛查量表(Community Screen Instrument for Dementia, CSI-D),以及测量口语流畅性的题项等内容。这些新增部分能够更好地评估认知功能和痴呆症的发生,为未来开展相关研究提供了坚实的数据基础。