向野与共生

——杨浦滨江电站辅机厂东厂更新

2022-08-02刘宇扬建筑事务所

刘宇扬建筑事务所

1 总体规划与定位

杨浦滨江电站辅机厂东厂位于上海杨浦大桥以东,隶属于杨浦滨江南段,原为“杨树浦工业带”——位于杨树浦路以南,滨临黄浦江,西起秦皇岛路,东至黎平路的条带状工业聚集区域。区域自西向东横跨六个历史厂区,分别为电站辅机厂西厂、国棉九厂、电站辅机厂东厂、上海制皂厂、杨树浦煤场及杨树浦煤气厂,面积约15万m,拥有约1.2km的水岸线。滨江工业带是上海近代工业的发源地,工厂绵延十数里,具有时间早、类型多、分布广、规模大等特点。公共空间以密集的工业厂区(300~500m一段)为设计节点,体现了对空间多样性的需求。

在完成浦东民生码头贯通项目之后,致正建筑工作室、刘宇扬建筑事务所和大舍建筑设计事务所于2018年起受邀参与杨浦滨江南段公共空间改造的前期策划与概念规划工作。三家独立事务所以集群模式组织联合工作组,由致正建筑工作室牵头完成全过程贯通设计和分段深化设计,希望实现有限介入与低冲击开拓,以最少的人工介入,最大限度地保留工业码头的原真性。

除了参与并牵头总体规划和贯通设计,刘宇扬建筑事务所也承担了片区内电站辅机厂东厂区域的深化设计,并在项目后期负责现场配合与施工落地。

2 电站辅机厂东厂背景

电站辅机厂东厂原址在1949年前以铜梁路为界,分别属于一战时期建立的三井木工厂及1921年建立的慎昌洋行工厂。后者为专业的机器制造厂,在20世纪30年代曾先后参与上海等地的重要工程,如龙华机场、外滩中国银行等。

1952年,三井木工厂、慎昌洋行工厂与杨树浦路西侧另一厂区合并为浦江机器厂,并于1953年成立上海锅炉厂。1980年,电站辅机厂由锅炉厂分出独立经营,分为东西两厂(本区域被称为东厂),成为国内规模最大、品种最多的电站辅机制造企业,以及我国核电设备制造骨干企业。2004年,东厂内原慎昌洋行工厂地块作为上海滨江创意产业园试行,试运行期间为上海及亚洲地区的老厂房保护与功能再造带来了诸多启发。

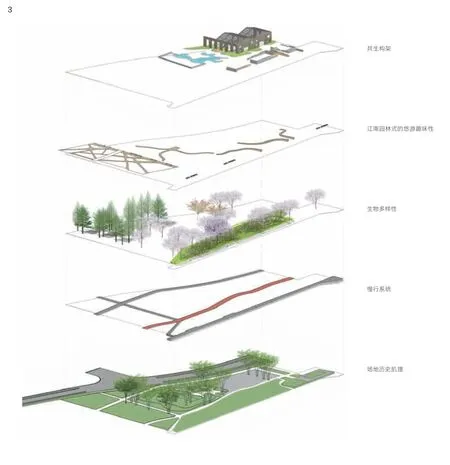

3 设计策略与景观布局

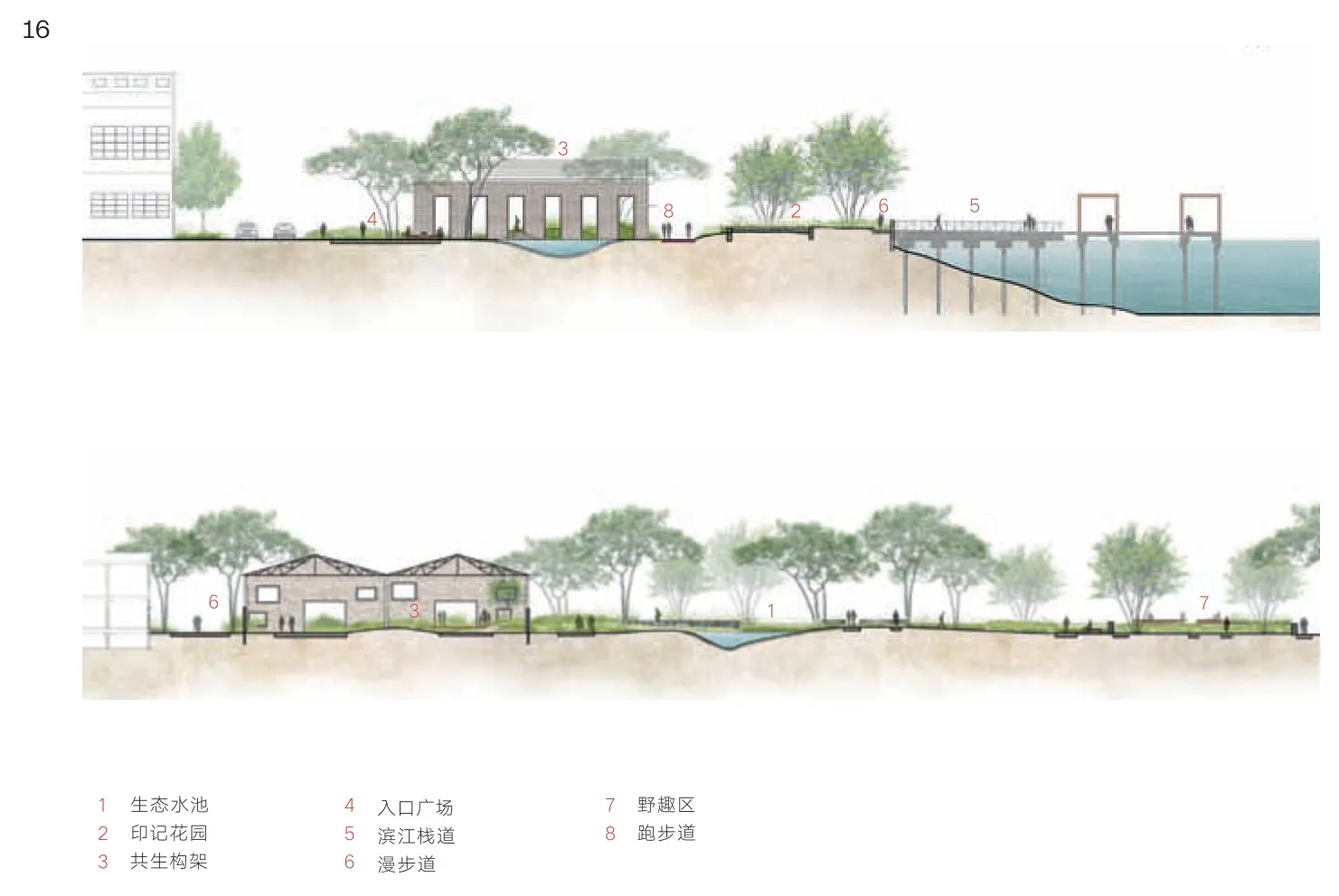

设计着重挖掘场地的历史肌理,保留原有建筑遗址作为历史印记,将其中一座仓库改造为开放的公共空间——共生构架;在保留原有香樟林的同时重塑景观结构,引入漫步、骑行等慢行系统,设计印记花园、野趣区、生态水池等景点,在现代城市生活的场景之下,于滨江开放空间打造江南园林移步换景式的漫游体验。

1 场地鸟瞰

2 打开的共生构架

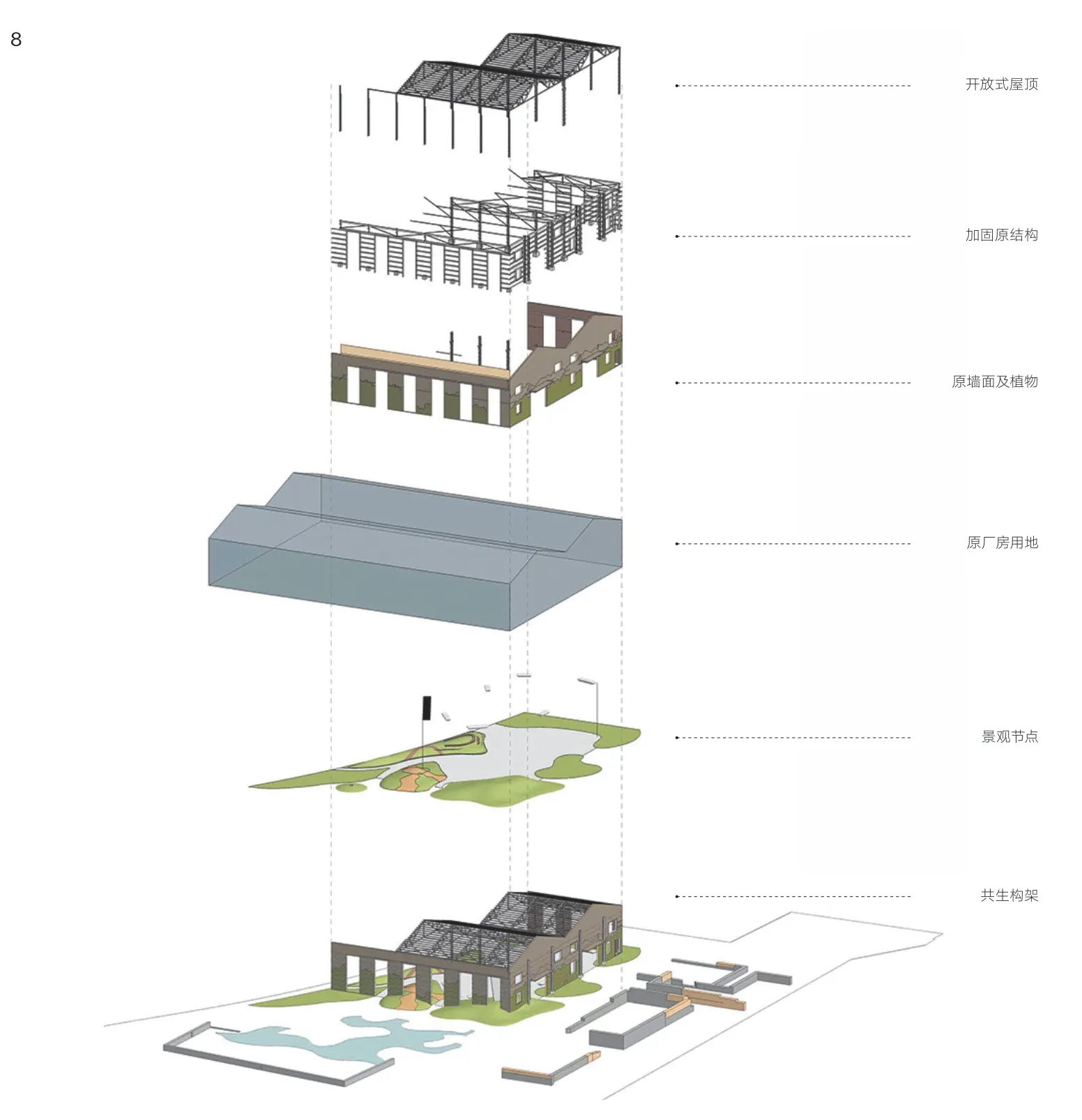

3.1 共生构架

共生构架原为上海锅炉厂时期(1953 1979年)建成的老厂房,因安浦路通过而需要被拆除。利用道路的斜切角度,对原结构采取一半拆除、一半保留的加固策略,形成特殊的形态和几何关系;结合新旧门窗洞口,打开屋顶,引入阳光和绿化,并加入亲子沙坑和景观造坡,使墙里墙外成为一体。设计既保留了老锅炉厂的空间样貌,又将其转化为供市民休憩活动的开放场所,成为建筑与景观、历史与城市的共生构架。

3.2 印记花园

在原厂房的轮廓上,设计利用原建筑破碎后的材料砌墙,再现场地遗迹。通过景观堆坡与园路的引入,将室内办公空间转化为日常花园,与漫步道一同,联系工业厂区与黄浦江河岸景观。

3.3 野趣区

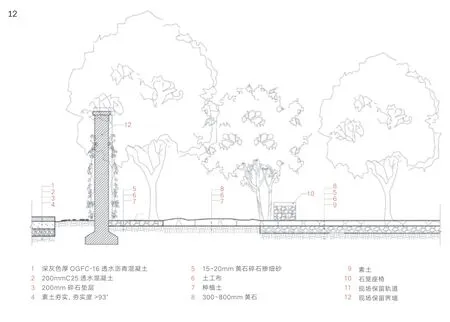

在原内河及厂房遗址上,设计以混凝土砌块墙的手法重现原厂房空间,并通过人工化草甸概念,鼓励市民参与及沉浸式观察,在草甸变迁与演化的过程中,体会上海的四季。

3.4 生态水池

生态水池利用海绵城市技术,将场地里的雨水聚集到原厂房内河的遗址上,并与地下水相连。它是人与黄浦江自然的联结,也是亲子亲水之所。不同汇水路径形成了半岛空间,每一块不同高度的黄石驳岸代表着不同的水位,而不同的汇水分区构成了生态水池、樟树林、共生构架的对景关系,樟树林与共生构架隔水相望,形成人与自然的对话。海绵城市这一现代工程技术与传统园林文化理念的结合,既是工业景观转型的美学在地化尝试,也为上海市民带来具有国际视野又根植江南水乡的文化体验。

3 景观爆炸图

4 共生构架下的活动空间5 融入草甸自然的共生构架6 一半拆除一半保留的共生构架

7 总平面图

8 共生构架结构爆炸图

4 设计理念与技术特点

4.1 向野美学

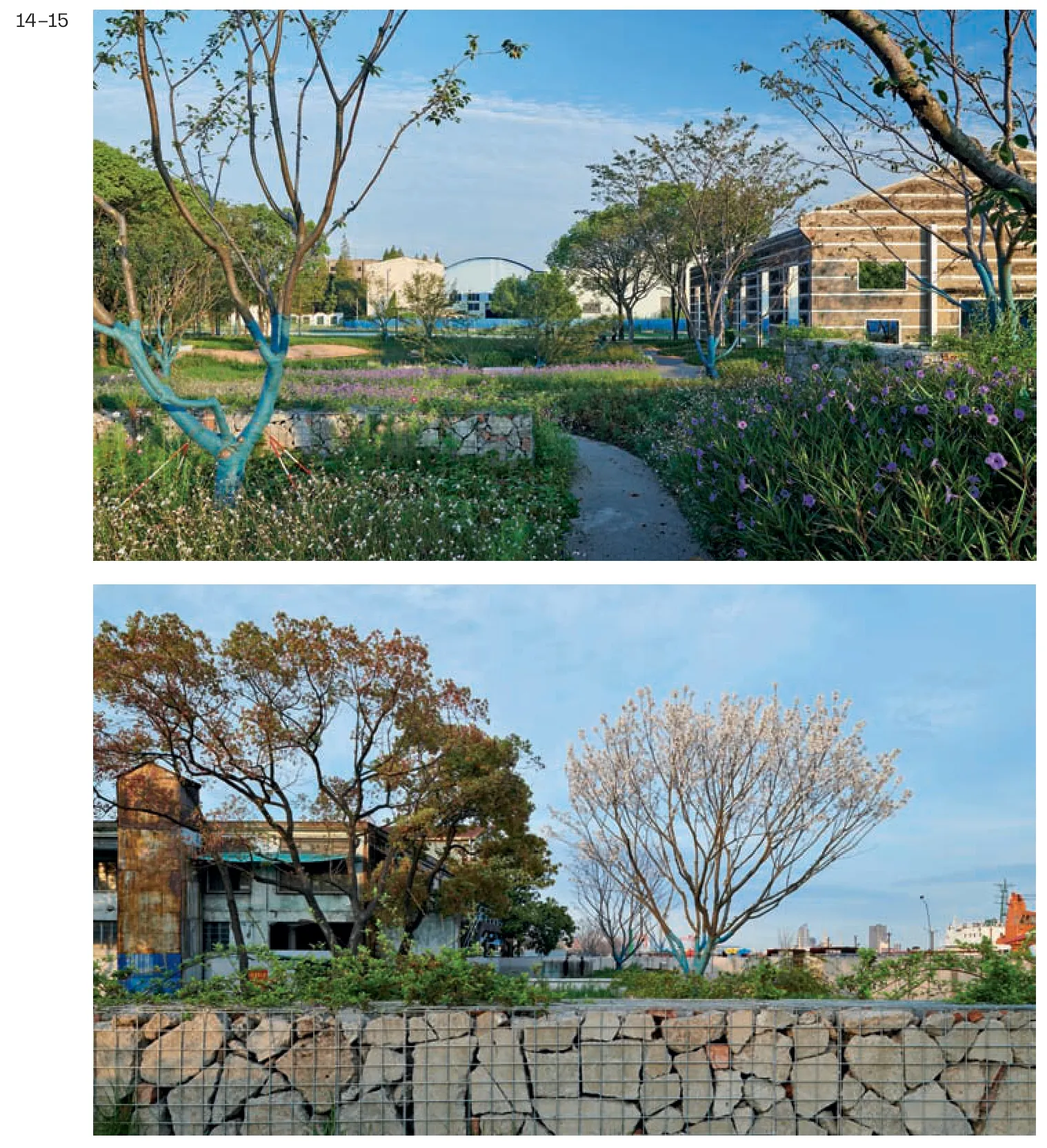

景观设计以“向野草甸”为概念,用人工草甸组合的方式营造一种趋向于自然草甸的生态自循环生境,在协助原有工业空间转化为城市日常生活空间的同时,建立场地自身的生态系统,以适应环境的扰动。设计摒弃耗水量较多且品种单一的传统草坪,以籽播方式搭配多达30个品种、8个组合的草籽配置,在不同季节呈现出植物生境各异的生长样貌,有盛花之美亦有枯枝之景,是自然周期的呈现,是江南的文化基因,亦契合永续生态的理念。

“向野草甸”一方面传达了饶富野趣的生态美学,另一方面阐述了滨江工业遗址空间的时间演化。它不是竣工后就停止改变的固化景观,而是在施工中和竣工后,经由人为干预及自然因素的共同作用,使场地如同真实的大自然一般应对气候和环境的扰动,生长出更多元化且适应场地的植被,呈现出不同时间、不同季节的植被演替,以寻求自然栖地与人工栖所之间的共性与平衡。而观察植被消长的过程本身就是生态教育的一环。

向野,是乡野,也是像野。我们受到乡村田野中自然现象的启发,向充满野趣的生态环境致敬,通过轻介入的设计方式,创造出一种既像野生又不全然是野生的向野美学。“向野草甸”是杨浦滨江的一次生态美学创新实验,我们希望它能让上海市民与自然美好地相遇。

4.2 低碳理念

(1)生态石笼

城市更新与功能变迁促进了工业空间转型,并不可避免地产生工程废弃物。处理这些建筑废料需要大量掩埋场地,而本厂区的建筑废料(特别是混凝土砌块)属于稳定物质,且未经受化学污染,既能定性为废料,也能定性为原材料。受混凝土本身似石非石特性的启发,秉持着再现场地历史肌理及低碳设计的理念,从设计端便开始考虑减废原则,将原本需要丢弃掩埋的混凝土砌块作为原材料,分别以生态水岸石笼及石板步道的形式演绎。

9 印记花园石笼挡土墙10 完工后的野趣区11 随季节水位而变化的生态水池

12 野趣区节点详图

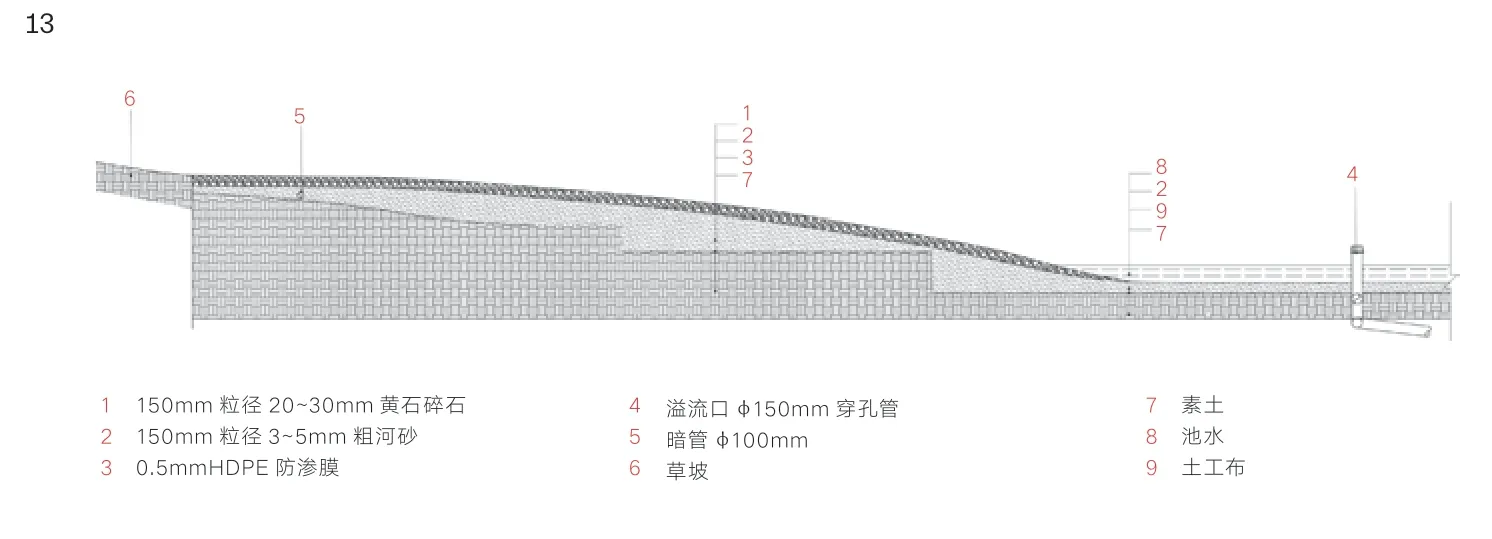

13 生态水池区剖面

工法上,生态水岸石笼借助石块的配置增加孔隙,在提供更多生物生存之所的同时,具有一定的自重及结构强度。我们用混凝土砌块取代传统的需要开山取得的石材,一方面从设计源头减少石材消耗及工程废弃物的产出,另一方面凸显混凝土似石非石的特性,使其作为一种材料被重新认识。经年累月的历史痕迹变得更加温润,呼应着基地的历史,而混凝土砌块本身粗糙的纹理特征也强调了去精致化的工业美学。

如果说用混凝土砌块置换生态水岸石笼为相对大型的工程带来可能性,置换步道石板则是一种从城到乡到家都可实作的工法。我们希望透过场地中的低碳美学尝试,为上海城市更新提供工程技术与材料再利用的启发。

(2)海绵城市

全场地采用海绵城市设计策略,从铺装材料的渗水选择,到植被的吸水,全地形蓄水、生态水池净水、城市雨洪基础设施,均从设计前端作为景观设计的主要策略被纳入考虑,并借鉴传统江南园林叠山理水的理念,进行整体空间布局。此举使场地不仅具备现代的雨水回收利用技术,更连结地块的过去与未来,呈现了水源利用技术方案的文化与生态价值,具备示范推广意义。

14 向野草甸15 石笼挡土墙

16 场地剖面

1,2,4-6,10 田方方摄影

3,7,8,12,13,16 刘宇扬建筑事务所提供

9,11,14,15 陈颢摄影

项目名称:杨浦滨江电站辅机厂东厂更新

业主:杨浦滨江投资开发有限公司

建设地点:上海市杨浦区电站辅机厂东厂

杨树浦六厂滨江公共空间总体规划与贯通设计:致正建筑工作室、刘宇扬建筑事务所、大舍建筑设计事务所

配合团队:集良建筑事务所、一宇设计、上海罗朗景观工程设计有限公司

电站辅机厂东厂深化设计:刘宇扬建筑事务所

主持建筑师:刘宇扬

项目主管:郭怡妦

设计团队:陈卓然、梁晓、王乙涵

结构顾问:张准(和作结构建筑研究所)

灯光顾问:上海富豹莱景观灯光设计有限公司

水工设计:中交水运规划设计院有限公司

景观水电设计:上海贵熹景观设计事务所

设计总包:悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司

施工总包:上海园林(集团)有限公司(陆域)、上海市水利工程集团有限公司(水域)主要景观

材料:透水沥青混凝土、风化花岗岩、现场混凝土砌块、黄石、钢板氟碳喷涂

用地面积:11 147.6 m

总建筑面积:1 274 m(原始)

设计时间:2017—2018

建设时间:2018—2019

摄影:陈颢、田方方