隋文帝涅槃思想探析

——以仁寿年间颁送舍利事件为中心

2022-07-30焦树峰

焦树峰

(陕西师范大学 历史文化学院,西安 710119)

隋仁寿年间,隋文帝进行了三次建舍利塔及颁送舍利的佛事活动,分别在仁寿元年(601)隋文帝生日时、仁寿二年(602)正月以及仁寿四年(604)四月八日浴佛节。对于隋文帝的这次活动,中外学者做过充分的研究,其中将隋文帝建舍利塔并颁送舍利的意图归结为隋文帝的转轮王思想,其目的与其巩固统治有关(1)参见汤用彤《隋唐佛教史稿》,中华书局1982年版,第9页;韩昇《隋文帝传》,人民出版社1998年版,第477页;气贺泽保规《隋仁寿元年(601)学校削减舍利供养》,载于《骏台史学》2001年第111期,第17-36页;张国刚《佛学与隋唐社会》,河北人民出版社2002年版,第133页;游自勇《隋文帝仁寿颁天下舍利考》,载于《世界宗教研究》2003年第1期,第24-30页;李四龙《论仁寿舍利的“感应”现象》,载于《佛学研究》2008年第17期,第115-125页;刘淑芬《中古的佛教与社会》,上海古籍出版社2008年版,第321页;杜斗城、孔令梅《隋文帝分舍利建塔有关问题的再探讨》,载于《兰州大学学报》(社会科学版)2011年第3期,第21-33页;孙英刚《从“众”到“寺”——隋唐长安佛教中心的成立》,载于《唐研究》2013年第19期,第36页;冉万里《中国古代舍利瘗埋制度研究》,文物出版社2013年版,第79页;杨增文《隋唐佛教史》,中国社会科学出版社2014年版,第10页;杨效俊《隋仁寿舍利塔形制试探》,载于《唐史论丛》2017年第25期,第31-48页。。除此之外,严耀中先生还认为建舍利塔的意义是隋文帝在花甲之年为了“以求仁寿”。建舍利塔及颁送舍利的佛事活动受到了涅槃学的影响,与涅槃思想有很大的关系[1]。受此启发,本文拟从隋文帝佛教涅槃思想的角度,根据隋文帝颁送舍利的诏书、出土的舍利塔塔铭,以及结合敦煌石窟中的隋代涅槃图像,对隋文帝仁寿年间建舍利塔事件进行再探讨。

一、隋仁寿年间的舍利塔事件

隋文帝与佛教渊源甚深。《续高僧传·释道密传》中记载隋文帝在西魏大统七年(541)六月十三日生于大兴国寺中,年及七岁,有神尼智仙便对其说:“儿当大贵,从东国来,佛法当灭,由儿兴之”“及周灭二教,尼隐皇家,内著法衣,戒行不改。帝后果自山东入为天子,重兴佛法。皆如尼言。”[2]1083-1084从材料中我们看到隋文帝不仅出生于佛寺之中,还有神尼智仙为其预言。隋文帝不仅复兴佛法,甚至还仿效阿育王,做佛教转轮王。在开皇五年(585)的诏书中,他明确指出:“佛以正法咐嘱国王,朕是人尊,受佛咐嘱。”[3]509隋文帝是为了实现将佛教从敌视这一宗教并将灭绝之的世俗统治者手中拯救出来而降生中国的菩萨。这一动机为他或(和)他的理论家试图在他的出生与分布舍利活动之间建立联系,得到印证[4]。

(一)《隋国立舍利塔诏》中的仪轨程序及颁送舍利原因

1.《隋国立舍利塔诏》中的仪轨程序

根据《广弘明集》记载,隋仁寿元年,内使令豫章王杨暕宣告隋文帝《隋国立舍利塔诏》,隋文帝将在仁寿元年六月十三日敕建舍利塔并颁送舍利:

朕归依三宝,重兴圣教,思与四海之内,一切人民,俱发菩提,共修福业,使当今现在爰及来世,永作善因,同登妙果。宜请沙门三十人谙解法相兼堪宣导者,各将侍者二人并散官各一人,熏陆香一百二十斤,马五匹,分道送舍利,往前件诸州起塔。其未注寺者,就有山水寺所,起塔依前山(州),旧无寺者,于当州内清净寺处,建立其塔,所司造样,送往当州。僧多者三百六十人,其次二百四十人,其次,一百二十人。若僧少者,尽现僧为朕、皇后、太子广诸王子孙等及内外官人、一切民庶,幽显生灵,各七日行道并忏悔。起行道日,打刹莫问同州异州,任人布施,钱限止十文已下,不得过十文。所施之钱,以供营塔。若少不充,役正丁及用库物。率土诸州僧尼,普为舍利设斋,限十月十五日午时,同下入石函。总管刺史以下,县尉己上,息军机停常务七日,专检校行道及打刹等事,务尽诚敬,副朕意焉。主者施行。仁寿元年六月十三日内史令豫章王臣暕宣。[3]213

对于首次颁布的建舍利塔诏书,应该分为三个层次去理解,第一部分是隋文帝颁布诏书的目的,这是本次诏书的主体部分,是颁送舍利的核心思想。隋文帝说自己“皈依三宝”,要与四海之内“共修福业”。最重要的是要“使当今现在爰及来世,永作善因,同登妙果”。值得我们关注的便是诏书开篇就强调的“现在”及“来世”。在“现世”中隋文帝已经成为“转轮王”,那么在“来世”呢?这是本文需要探讨的问题之一。第二部分是请“谙解法相”的沙门三十人,带上“熏陆香”“马”“分道送舍利,往前件诸州起塔”,并且对此次建舍利塔的州府僧人或布施者进行了规定:“起行道日,打刹莫问同州异州,任人布施,钱限止十文已下,不得过十文。所施之钱,以供营塔。若少不充,役正丁及用库物。”第三部分就是隋文帝规定在“十月十五日午时,同下入石函”。中古时代信息不畅,最后的部分就相当于给隋境内颁舍利建塔的州府一个时间上的规定,来确保舍利仪轨活动在时间上的统一性。

2.颁送舍利原因

第一次建舍利塔在仁寿二年,《广弘明集》记载:仁寿元年六月十三日隋文帝生日之时,在仁寿宫仁寿殿“于海内诸州选高爽清净三十处,各起舍利塔”。目的是可以“岁岁于此日深心永念修营福善,追报父母之恩”[3]213。

第二次建灵塔活动在仁寿二年,第二次建舍利塔的特点是数量比较多,是三次建灵塔中最多的,“分布五十一州建立灵塔”“令总管刺史已下县尉已上,废常务七日请僧行道”“一如前式”[3]217。为了显示“神功妙相”“至德精诚”以及隋朝的“太平之世”,隋文帝在四月八日午时,“合国化内,同下舍利封入石函”。然后是时间上比较特殊,四月八日是佛诞日,隋文帝在佛诞日举行建灵塔的活动或许有其特定的含义。

第三次仁寿四年颁送舍利活动的记载出现在《续高僧传·洪遵传》的记载中,这次建灵塔送舍利活动的原因很明了,隋文帝明确指出:“朕已分布远近,皆起灵塔,其间诸州犹有未遍,今更请大德,奉送舍利,各往诸州,依前造塔”“与一切苍生,同斯福业”[2]840-841。

(二)送舍利高僧的知识结构

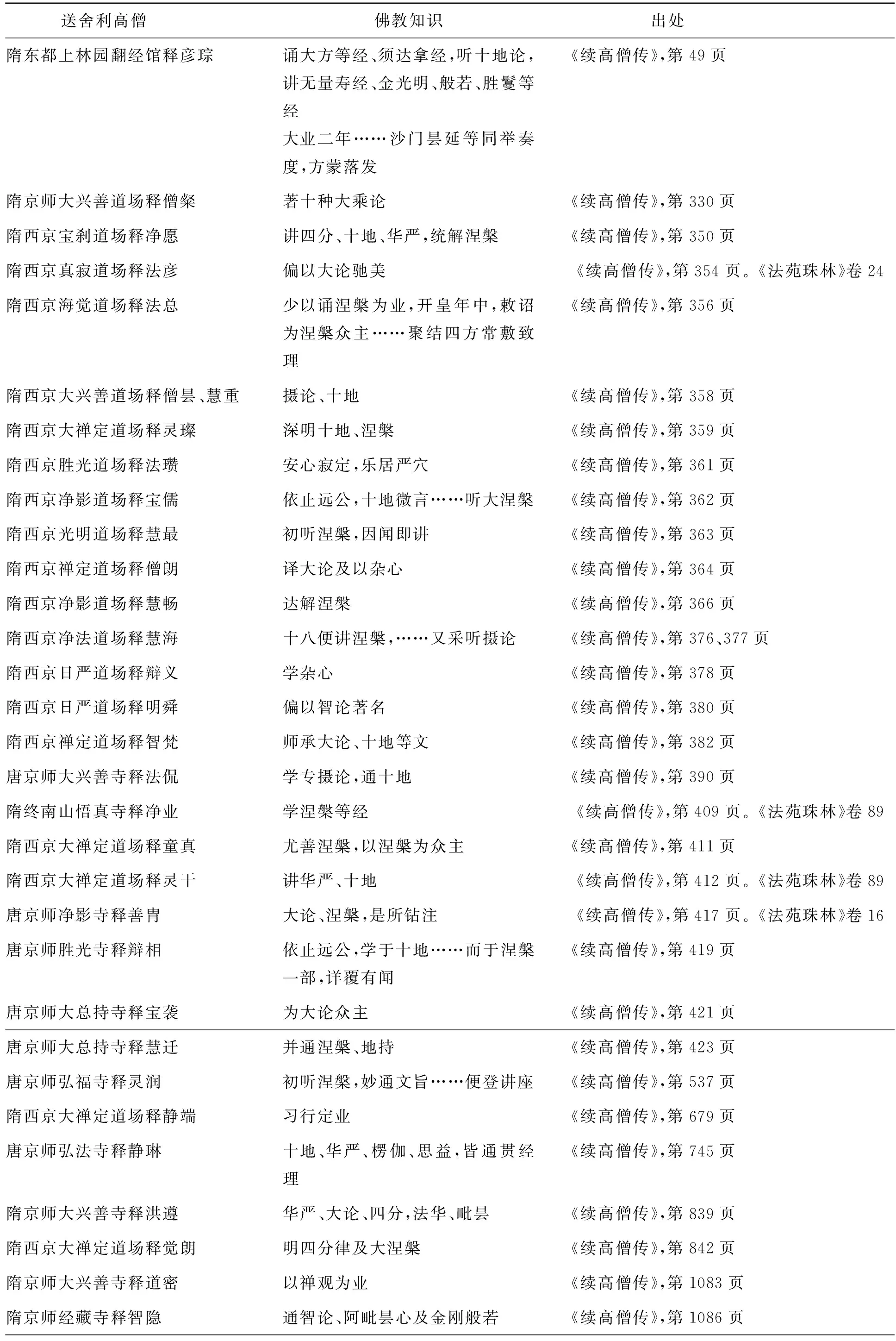

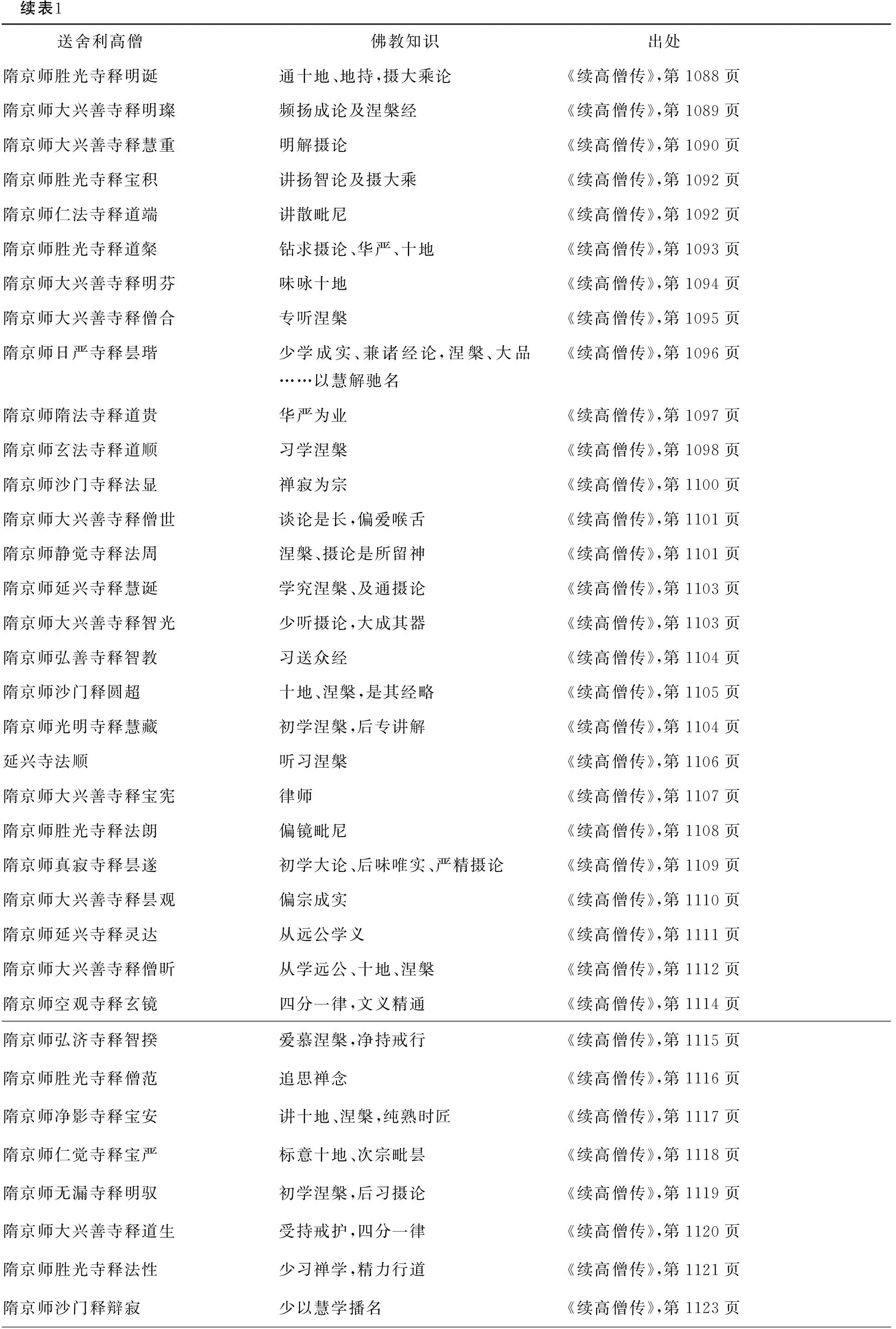

在三次颁送舍利的活动中,隋文帝亲自挑选送舍利僧人。先后在全国一百一十多州分建舍利塔,根据杜斗城先生统计,《续高僧传》中记载七十多位护送舍利的高僧,除去两次护送的僧人,只有二十几州在《续高僧传》中无记载(2)参见杜斗城、孔令梅《隋文帝分舍利建塔有关问题的再探讨》,载于《兰州大学学报》(社会科学版)2011年第3期,第21-33页。。而这些高僧的知识架构及主要佛教思想,我们可以在《续高僧传》《广弘明集》《法苑珠林》等传世文献中找到。

如表1所示,根据笔者不完全统计,在仁寿年间送舍利塔的高僧中,习学涅槃或者讲授涅槃者多达30位。况且慧远与昙延作为隋代涅槃之学的两大高僧,昙延僧团(3)孙英刚先生对昙延的涅槃学僧团有充分研究。参见孙英刚《何以认同——昙延(516—588)及其涅槃学僧团》,载于《佛教文化研究》2015年第1期,第120-164页。以及净影慧远(4)参见道宣著,郭绍林点校《续高僧传》,中华书局2014年版,第287页。僧团习学涅槃的高僧还没有完全统计。这充分说明了隋文帝在这三次送舍利活动中对涅槃师的重视。再者,在北朝末法思想以及昙延、童真等涅槃高僧的影响下,隋文帝对涅槃经典不可谓不了解,这从隋文帝三次举行大规模的建灵塔、颁舍利等佛事活动中便可看出。

表1 护送舍利高僧信息表

续表1送舍利高僧 佛教知识出处 隋京师胜光寺释明诞通十地、地持,摄大乘论《续高僧传》,第1088页隋京师大兴善寺释明璨频扬成论及涅槃经《续高僧传》,第1089页隋京师大兴善寺释慧重明解摄论《续高僧传》,第1090页隋京师胜光寺释宝积讲扬智论及摄大乘《续高僧传》,第1092页隋京师仁法寺释道端讲散毗尼《续高僧传》,第1092页隋京师胜光寺释道粲钻求摄论、华严、十地《续高僧传》,第1093页隋京师大兴善寺释明芬味咏十地《续高僧传》,第1094页隋京师大兴善寺释僧合专听涅槃《续高僧传》,第1095页隋京师日严寺释昙瑎少学成实、兼诸经论,涅槃、大品……以慧解驰名《续高僧传》,第1096页隋京师隋法寺释道贵华严为业《续高僧传》,第1097页隋京师玄法寺释道顺习学涅槃《续高僧传》,第1098页隋京师沙门寺释法显禅寂为宗《续高僧传》,第1100页隋京师大兴善寺释僧世谈论是长,偏爱喉舌《续高僧传》,第1101页隋京师静觉寺释法周涅槃、摄论是所留神《续高僧传》,第1101页隋京师延兴寺释慧诞学究涅槃、及通摄论《续高僧传》,第1103页隋京师大兴善寺释智光少听摄论,大成其器《续高僧传》,第1103页隋京师弘善寺释智教习送众经《续高僧传》,第1104页隋京师沙门释圆超十地、涅槃,是其经略《续高僧传》,第1105页隋京师光明寺释慧藏初学涅槃,后专讲解《续高僧传》,第1104页延兴寺法顺听习涅槃《续高僧传》,第1106页隋京师大兴善寺释宝宪律师《续高僧传》,第1107页隋京师胜光寺释法朗偏镜毗尼《续高僧传》,第1108页隋京师真寂寺释昙遂初学大论、后味唯实、严精摄论《续高僧传》,第1109页隋京师大兴善寺释昙观偏宗成实《续高僧传》,第1110页隋京师延兴寺释灵达从远公学义《续高僧传》,第1111页隋京师大兴善寺释僧昕从学远公、十地、涅槃《续高僧传》,第1112页隋京师空观寺释玄镜四分一律,文义精通《续高僧传》,第1114页隋京师弘济寺释智揆爱慕涅槃,净持戒行《续高僧传》,第1115页隋京师胜光寺释僧范追思禅念《续高僧传》,第1116页隋京师净影寺释宝安讲十地、涅槃,纯熟时匠《续高僧传》,第1117页隋京师仁觉寺释宝严标意十地、次宗毗昙《续高僧传》,第1118页隋京师无漏寺释明驭初学涅槃,后习摄论《续高僧传》,第1119页隋京师大兴善寺释道生受持戒护,四分一律《续高僧传》,第1120页隋京师胜光寺释法性少习禅学,精力行道《续高僧传》,第1121页隋京师沙门释辩寂少以慧学播名《续高僧传》,第1123页

续表1送舍利高僧 佛教知识出处 隋京师大兴善寺释净凝经律十地,是所询求《续高僧传》,第1122页隋京师扬化寺释法楷师习涅槃,通解文义《续高僧传》,第1123页隋京师转轮寺释智能束怀律教《续高僧传》,第1126页隋京师真寂寺释昙良以大论传名,兼讲小经《续高僧传》,第1127页隋京师沙门释道嵩值慧远法师讲诸经论《续高僧传》,第1128页隋京师静法寺释智嶷依承慧远,传业十地《续高僧传》,第1129页隋京师净影寺释道彦初学远公涅槃、十地《续高僧传》,第1129页隋京师净影寺释净辩依止远公……又从迁尚受摄大乘《续高僧传》,第1131页

二、隋文帝的涅槃思想

涅槃经典是魏晋南北朝及隋朝流行的经典之一(5)参见圣凯《〈大般涅槃经〉在两晋时代的传承与流行》,载于《南京晓庄学院学报》2011年第2期,第33-39页;圣凯《〈大般涅槃经〉在刘宋时代的传承》,载于《南京晓庄学院学报》2012年第2期,第28-35页。,受到朝野重视。舍利信仰在隋唐时期非常流行(6)参见杨效俊《隋唐时期佛舍利信仰与崇拜在东亚的传播》,载于《唐史论丛》2015年第21期,第50-64页;杨效俊《隋唐敦煌地区佛舍利崇拜》,载于《社会科学战线》2017年第12期,第109-116页;于薇《圣物制造与中古中国佛教舍利》,文物出版社2018年版,第119-126页。,隋代佛学界最流行的佛书是《涅槃经》,其次为《摄大乘论》。涅槃义理乃成为隋代的第一显学[5]。开皇元年(581),即“(隋文帝)敕遂总度一千余人,以副延请”[2]276。高僧释道安也“崇尚涅槃”[2]913。开皇十六年(596),隋文帝建立“五众”,在“五”众之中,涅槃众位列第一。法总、童真、善胄等高僧都曾先后做过“涅槃众主”。灵润、道洪等高僧讲《涅槃》多达数十遍。智、灌顶、吉藏等高僧都曾对《涅槃》开经筵讲,隋代甚至出现了专习涅槃的“涅槃师”。

(一)法身不灭思想

从上节可知隋文帝在建灵塔送舍利的佛事活动中涅槃师扮演了重要角色。“涅槃非涅槃”“法身常住”的涅槃教义,使得隋文帝非常重视涅槃经及涅槃师,甚至隋文帝在涅槃教义的影响下具有法身不灭的思想。舍利是佛陀涅槃后留下的圣物,象征佛陀“生身已死,法身不灭”的含义。《续高僧传·昙迁传》中有关于隋文帝数舍利的记载:

帝昔在龙潜,有天竺沙门,以一裹舍利受之云“此大觉遗身也,檀越当盛兴显,则来福无疆”。言讫,莫知所之。后龙飞之后,迫以万机,来逗兴盛。仁寿元年,追惟昔言,将欲建立,乃出本所舍利,与昙迁交手数之,虽各专意,而前后不能定数。帝问所由,迁曰:“如来法身,过于数量,今此舍利,即法身遗质,以事量之,诚恐徒设耳。”帝意悟,即请大德三十人安置宝塔为三十道。[2]665-666

隋文帝在“龙潜”之时,便有沙门送其舍利,除了在某些方面强调隋文帝的神异色彩之外,我们还应看到昙迁与隋文帝的对话,即“如来法身,过于数量,今此舍利,即法身遗质”,换句话说,就是舍利代表如来不灭法身。

隋文帝在一百多州建立佛舍利塔,《隋恒岳寺舍利塔碑》有关于隋文帝写真的记载:仁寿元年,“建舍利塔于恒岳寺,……又自写帝形象于寺中”[6]18175。《大隋河东郡首山栖岩道场舍利塔之碑》记载隋文帝命终之前“乃召匠人铸等身像,并图仙尼,置于帝侧……若升忉利之宫,如上须弥之座”,并且像佛陀一样“金棺既掩,见影留于石室”[6]3058。 “铸等身像”“见影留于石室”等都是隋文帝为自己命终之后的安排,把自己的邈真像留在寺或舍利塔中可供后世参拜,可使法身长存。从某种程度上也说明了其作为转轮王的法身不灭思想,这“意味着(舍利)又被赋予了佛教意义上的‘生’的象征”[7]。仁寿四年,隋文帝去世。隋文帝在如此短的时间内举行三次大规模的颁送舍利并建舍利塔的佛事活动,只有从隋文帝“如来常住,法身不灭”“以求仁寿”[1]的角度出发来解释隋文帝在花甲之年大规模建灵塔颁舍利活动才符合逻辑。

根据《长阿含经》记载忉利天在须弥山之上,“须弥山王顶上有三十三天城……其余忉利天宫殿纵广千由旬”[3]131。敦煌隋代洞窟第302、303窟保存有须弥山型的中心塔柱窟,隋文帝要升的“忉利之宫”便在须弥山上,那么文帝出身传说的文本模型中所强调的涅槃与舍利的法身观,无疑与忉利天宫、须弥山共同构成了三位一体的法身观,涅槃经中释迦入灭、但法身长存,象征法身不灭的佛舍利隐含了隋文帝对身后修行成道的自我期许[8]。

(二)“来世”的转轮王及成佛思想

上升忉利天满百千世之后可于人中继续做转轮王。《大般涅槃经》记载:

即便命终生忉利天。从是已后满八十返作大梵王。满百千世生于人中为转轮王。是人不复生三恶趣。展转常生安乐之处。……尔时圣王复与七宝一切营从,飞腾虚空上忉利天……转轮圣王则我身是。善男子,当知如是爱别离者极为大苦。善男子,萨摩诃萨尚忆过去如是等辈爱别离苦,何况菩萨住于大乘大涅槃经,而当不观现在之世爱别离苦。[3]374-493

根据《大般涅槃经》的记载可知,忉利天是“人不复生三恶趣。展转常生安乐之处”,命终生忉利天之后经过百千世可以继续做转轮王。

隋文帝在希望法身不灭的同时也在期待“若升忉利之宫,如上须弥之座”,则于未来世后继续做法轮王乃至成佛。在现世中不应当观“现在之世爱别离苦”“飞腾虚空上忉利天……转轮圣王则我身是”。这就解释了第一节中隋文帝《立舍利塔诏》中开篇所说的“今世”及“来世”问题。诏书中记载“使当今现在爰及来世,永作善因,同登妙果”。在“今世”,隋文帝经过仁寿三年(603)的建灵塔、颁舍利等佛事活动已经成为中古时代的转轮王。在涅槃思想的作用下,在“来世”,隋文帝要满百千世继续做转轮王乃至成佛,“转轮圣王则我身是”,忉利天只是其去世后暂时栖身之所,只为不复生三恶趣。王邵《舍利感应记》记载隋文帝因隋文帝因“人间短寿多病,卑贱贫穷邪见馅曲,烦恼妄想未能自寤”,于是“于三宝前,发露忏悔,承佛慧日,愿悉消除”“自从今身,乃至成佛”[3]214。

三、结语

隋朝涅槃学兴盛,昙延、慧远、法总、童真、善胄、灵润、道洪、智、灌顶等高僧都是其中的翘楚。仁寿年间,隋文帝三次颁送舍利于诸州。从《续高僧传》《法苑珠林》《广弘明集》等传世文献中可得知隋文帝此次选派送舍利的高僧中习学涅槃者占大多数,充分说明隋文帝对涅槃师的重视。受昙延、法总、智等高僧的影响,隋文帝对涅槃经义可能了解甚深。

本文通过对隋文帝三次颁布的舍利诏书进行重新解读,从隋文帝涅槃学思想的角度,认为隋文帝具有法身不灭的佛教思想,颁送舍利象征佛法身不灭的舍利便是其中之义。“象征法身不灭的佛舍利隐含了隋文帝对身后修行成道的自我期许”。

隋文帝诏书中开篇提到了“今世”及“来世”的问题。根据《大隋河东郡首山栖岩道场舍利塔之碑》及《大般涅槃经》记载,隋文帝希望命终之后“升忉利之宫,上须弥之座”,并且“满百千世生于人中为转轮王”。所以隋文帝在涅槃思想的影响下,不仅在“今世”要做转轮王,而且在“来世”也要做法轮王,“乃至成佛”。