戏房考

2022-07-30戚世隽

戚世隽

中国古代戏台,除有表演区域的前台,还有戏台后部演员装扮、待场以及存放道具之所,称为“戏房”“后行”“后房”“后堂”,今人也称作“后台”,以与表演的前台区分。这个隐蔽的区域,也会与前台演员对话或呼应,成为戏剧演出的一部分。周贻白《中国剧场史》“后台”一节,已注意到这一空间:“后台在戏剧的意义,虽不能和戏剧演出的舞台面相提并论。但因其仍属舞台的一部,事实上却是分不开的。”只是限于体例,所述较为简略。戏房在演剧中的形成与变化、功能与运用,还可予以进一步探讨。

关于戏房出现的时间,朱权《太和正音谱》说:“勾栏中戏房出入之所,谓之‘鬼门道’。鬼者,言其所扮者,皆是已往昔人,故出入谓之‘鬼门道’也。愚俗无知,因置鼓于门,讹唤为‘鼓门道’,于理无宜。亦曰‘古门道’,非也。东坡诗曰:搬演古今事,出入鬼门道,正谓此也。”所谓“鬼门道”,即戏房出入前台的上、下场门。

如果朱权所言不虚,那么至少北宋舞台已出现戏房。不过,由于北宋还未发现其他类似的文献记载,东坡诗亦不知出处,此条材料的真实性仍待考证,但保存在《永乐大典》中的戏文《张协状元》五次使用了“戏房”这一称呼。《张协状元》作为一个层叠式的文本,其主体形成于北宋,底本则写定于元代初年,由此基本可以断定:至迟到北宋,表演空间已有前后台的区分。《张协状元》中的五例如下:

(净在戏房作犬吠)(净白)小儿,去洋头看,怕有人来偷鸡!(作鸡叫)小二短命都不见。(二十三出)

(生在戏房里唱)甚么妇女直入厅前,门子当头何不止约?(三十五出)

(生在戏房唱)甚人罗唣,何不打出去!(三十五出)

(净在戏房内应)谁谁?(四十一出)

(净在戏房内喝)放轿子。(内喏)(五十出)

以上诸例,将戏房这个视觉本不可及的区域纳入了表演空间。戏房可以参与表演,不仅能够完成一些过渡性质的对话、情节或省略一些次要人物的出场,更重要的是扩大演剧空间,调动观众对前台以外的与演剧相关的空间想象。比如第三十五出,通过“生”所扮张协在戏房里(衙门内)的两次呵斥,使得脚色虽未出场,仍可强烈感受到他在得势后的傲慢无礼。这是一个非常巧妙地利用戏房增强表演趣味性以及观众参与感的例子。

戏房也称作“后行”,《张协状元》有一段特别的开场:“后行脚色,力齐鼓儿,饶个撺掇,末泥色饶个踏场。(生上白)讹未。(众诺)(生)劳得谢送道呵!(众)相烦那子弟!(生)后行子弟,饶个【烛影摇红】断送。(众动乐器)(生踏场调数)。”南宋史浩《鄮峰真隐大曲》也有后行吹曲的情形,如《采莲舞》:“勾念了,后行吹《双头莲令》……勾念了,后行吹《采莲令》……唱了,后行吹《采莲令》……念了,后行吹《采莲曲破》……念了,后行吹《渔家傲》……”董每戡以为:“由于音近似或者相同,始讹写为‘行’,本是‘房’。”按元明以后的传奇确实又称作“后房”或“后堂”,如汲古阁本《琵琶记》第一出便作:“且问后房子弟,今日敷演谁家故事,那本传奇?”因此,后行吹曲就是在后房(戏房)吹曲,“劳得谢送道”即指以乐声将生脚从戏房送出鬼门道上场。可见,两宋之际,除原始用途外,戏房又具备了奏乐之所和参与剧情两种功能。

元明之际的杂剧虽未出现“戏房”这一概念,但实际上仍在利用戏房来扩展演剧空间。《元刊杂剧三十种》虽仅为简单的舞台掌记本,但仍可以从一些科白较为完整的文本中看到戏房的存在。《公孙汗衫记》写正末张员外救了强人陈虎,陈虎反设计将张员外之子张孝友推入江中,张员外也因天火烧毁房屋沦落街头,求乞为生。该剧第二折有“提入城了,等外云失火了”的动作指示,即写张员外追赶被陈虎骗出城的儿子未果,甫入城便听到家中失火的消息。由于此前“外末”已“先下”,也并未有重新上场的指示,此处的“外”并非指外脚,而是外场即戏房之意。剧本通过外场传出的一句“失火了”,让观众去想象张员外家失火的景象,这一点从明代的《元曲选》直接改为“(内叫科云)张员外家火起了也”也可为证。

元刊本的这种内外应答,在脉望馆抄本杂剧中得以承继。脉望馆抄本杂剧的来源虽然较为复杂,但基本为明嘉靖以前的作品,代表了嘉靖以前的杂剧形态。脉望馆抄本杂剧出现了三种类型的“外”:一是作为脚色的“外”,二是非脚色的“外云”“外应”以及一种特殊的“外呈答”(亦可简化为“外云”),三是“外做动乐科”的“外”。后两种“外”,才是外场的意思。

非脚色的“外云”“外应”,比如脉望馆抄本《翠红乡儿女两团圆》第二折作:“(正末云)那庄院里小的每,有人曾见李春梅来么?有人收留的在家,我多有钱钞与你也。(外云)走的远了。(正末云)去的远了也,苦痛杀我也。”这一折并无“外”脚出场,此处的“外云”,与元刊本《公孙汗衫记》相同,也是意指戏台之外有人在应答。又如脉望馆抄本《张天师断风花雪月》有一处长段科诨:“(净云)丁香奴。(外应科云)有。(净云)你丸药来不曾?(外云)我丸药来。(净云)你丸了多少药?(外云)我丸了八吨半……”该剧此前已有“外”扮演陈世英,也没有丁香奴上场的指示,所以此处的“外”并非脚色,而是指丁香奴在外场与“净”所扮太医调笑,戏台所代表的空间是太医家外,戏房则为太医家内。这种内(戏台)、外(戏房)的应答,在脉望馆抄本杂剧中也大量存在。

“外”指外场(戏房),还可以从更多细节看出来。脉望馆抄本《钟离春智勇定齐》“楔子”有如下对话:“只候云:后面侍女请夫人出来议事。(外应科云)理会的。”此处应答者为侍女,由于此前同样已出现作为脚色的“外”(扮孙操),因此严敦易也表示:“‘外’代表‘鬼门道’,亦即所谓‘后面’可证。”可见,脉望馆抄本杂剧仍在运用戏房来推动情节,只不过多了一种参与赞导的形态。“外呈答”并非指发言者在人物之外,而是意指在外场(戏房)应答,因此“外呈答”才同样可简称为“外云”。

“外呈答”的形态仅为脉望馆抄本杂剧独有,胡忌在《宋金杂剧考》中举《蔡顺奉母》“外呈答”的例子时,注意到此剧还有“外”脚在扮蔡员外,因此提出:“‘外呈答云’的‘外’,它并不是和蔡员外是同一的人,担任的任务是:本身为剧外人而与剧中人呈答、呈打,以便于演出中的对话需要或加以批判的语言。”后严敦易在《元剧斟疑》中推断:“这所谓‘外’,当非指‘外’的脚色而言,而是指的发言者在扮演人物之‘外’……那么,这在扮演人物之‘外’的人,既在场上,又要随时都可掺入,说一两句话,甚至一大段,他到底算是一种什么人呢?我以为这个‘外’或是指的现在剧场用语中的‘场面’,也就是奏弄乐器的人。”严氏亦认为“外”非脚色,而是指发言者在人物之“外”,又认为具体而言就是奏弄乐器的人。也有学者以为是“检场”,或认为这种形式由宋金杂剧中的“引戏”转化而来。

“外呈答”的主要特点是与表演者插科打诨,如脉望馆抄本《刘关张桃园三结义》第一折:“(屠户云)你这个哥差腿。(外呈答云)是差矣。(屠户云)呸,是差矣。这个买卖,你也没心做么,你还要卖绒酱哩!(外呈答云)是那个戎将?”这类“外呈答”与剧情无关,删除也没有影响,本质是对谐谑的节制与把控,在形式上与一般性的内外应答并无不同。“外呈答”的“外”,仍是外场应答的意思。

脉望馆抄本杂剧中的戏房,同样承担着声效等背景制作的任务。此中存在众多的“外做动乐科”“外动乐器科”“外做打得胜鼓科”等舞台指示,其含义类同于两宋之际的后行吹曲。由此,那些外场回应、呈答者,如未特别注明是戏中脚色,即是这些制乐人,他们被称为“后行脚色”“后行子弟”“把色”等。他们身处外场而熟悉表演流程,在戏文、杂剧中负责开场送道、音效制作及与戏台的呈答应和。“后行”“戏房”以及“外呈答/外云”之“外”,其实为一。

从《张协状元》到元明之际的杂剧,戏房这个本为表演区域之外的空间,承担了剧情过渡、参与赞导、制作背景等功能,成为表演的重要辅助。

杂剧在明代嘉靖以后,虽然演出日益衰减,但在复古意识的影响下,对元杂剧的整理改编成为文人热衷的事务。万历年间臧晋叔编选整理的《元曲选》,虽未出现“戏房”一词,却常见“向古门道(古门)问”的动作指示。如《金线池》第一折,正旦杜蕊娘朝着古门道的方向对戏房内的韩辅臣喊话,韩则在戏房内应答:

(正旦领梅香上,向古门道云)韩秀才,你则躲在房里坐,不要出来,待我和那虔婆颓闹一场去!

(韩辅臣做应云)我知道。

但与脉望馆抄本杂剧不同,《元曲选》将戏房与戏台之间的呼应,一律改为“内云”或“内应”。如《崔府君断冤家债主》赵廷玉做偷儿时的宾白,脉望馆抄本作:

(做瞧科,云)关着这门哩。随身带着这油罐儿,我把这油倾在这门臼里,开门呵不听的响。天也,谁惯做那贼来?

(外呈答云)你是贼的公公哩。

《元曲选》则作:

(内云)你是贼的公公哩。

前所举《翠红乡儿女两团圆》和《张天师断风花雪月》,《元曲选》也是将“外云”改为“内云”。此例甚夥,已是《元曲选》的通则,兹不赘述。这也证明脉望馆抄本杂剧中的“外云”“外呈答”中的“外”,当理解为外场。

《元曲选》改“外”为“内”,使文本更为严整清晰。由于脉望馆抄本杂剧中的“外”兼具脚色和外场两个含义,这在实际演剧中也许没有什么问题,但形诸文字,就容易造成意义的混乱,特别是一折中两者兼具的情况。比如脉望馆抄本《周公瑾得志娶小乔》第四折,开场便有“外扮诸葛瑾领卒子上”的提示,同时该折又两次出现“(外云)得也么,颠倒了”之语,显然也是“外呈答”的形式,如果不了解的话,就很容易混淆甚至误解。又如《蔡顺奉母》第一折有“外扮蔡员外”的提示,但“外呈答”和外脚也紧连出现:

(兴儿云)我不敢说谎。我要说谎,就是老鼠养的。

(外呈答云)得也么,泼说!

(蔡员外云)这厮胡说。一壁厢预备果桌!家童,门首觑者,若众长者来时,报复我知道。

或许脉望馆抄本杂剧的编者也意识到这个问题,整个文本皆径称人名“蔡员外”而不是脚色“外”,因为如果使用脚色“外”,就会出现“(外呈答云)得也么,泼说!(外云)这厮胡说”这样令人费解的句式。《元曲选》将“外”改“内”,所指空间并未变化,意义反而更为清楚。

《元曲选》对戏房内外应答形态的改动,也是对元以后传奇广泛使用的“内云”(“内应”“内介”)形式的借鉴。《元曲选》的这种改动并非首创,李开先在嘉靖年间所修订《改定元贤传奇》中《梧桐雨》第一折,已出现“内作吹打喧笑科”“内作鹦鹉叫云”的舞台指示,与《元曲选》本相同。而《陈抟高卧》一剧第三折有:

(使云)官里好生等着先生,请先生早些入朝者。兀的又有使命到此也!(驾上科,做住)(末作入内科,唱)

【滚绣球】不住的使命摧,奉御逼,便叫早入朝内……

(见驾,打稽首科,唱)……

剧本在这里运用末脚陈抟入内又再出场的方式,将场景由陈抟所待的寅宾馆转为朝廷。一入一出,便巧妙地实现了转场。伊维德以为,《元曲选》应放到明代文学的部分来研讨,此说虽尚可讨论,但效仿传奇调配演剧空间、严密文本逻辑,不唯有《元曲选》,一向被视为较多保留古貌的《改定元贤传奇》也受到当时舞台实践的影响。

元明以后的传奇对戏房的利用,一方面继承了传统,另一方面又有新的创造。传奇中的前后台呼应开场形式已成为惯例,或用“问答照常”“问内如常”来替代,甚至干脆省略。“戏房”一词还被拿来调笑科诨,如《荆钗记》第二十三出《觅真》:“(末)未相请,谁来报你?(净)我在戏房中听得。(末)这科诨休要提,且与东人相见施礼。”《怀香记》第十八出《缄书愈疾》:“(净丑慌介)官人来了,怎么好。躲在戏房里去罢。”《义侠记》第十九出《薄罚》:“(丑)谢青天把王婆断讫,且到戏房中别作道理。”这种调笑虽然易使人出戏,但也可见戏房已与前后表演区密不可分。

而且,一些过渡性过话或人物也放在戏房,如遇到有皇帝或内侍的过场戏,皇帝或内侍便不必出场。《飞丸记》第十五出《明廷张胆》,邹应龙与林闰上表罢劾严世蕃,整出都是二人与戏房内的嘉靖帝的对答:“(内)官久自富,人附产广,理之当然……(内)仇严这厮,何关利害……(内)他总有歹心,成得甚事……(内)依卿所奏,午门外听旨。”此处即省略了嘉靖帝的出场。

更值得注意的是,明传奇中的戏房已“予剧情以帮助,乃成为一个固定的部分”。如《牡丹亭》第十二出《寻梦》,主要是杜丽娘抒发情怀,容易单调沉闷,剧本先让春香上台说了一番和小姐到花园游玩后,如何被杜母絮聒,如果杜母还是不放,她就要发誓赌咒云云,然后文本提示“(内介)春香姐,发个甚咒来?……(内介)快请小姐早膳”,开场的前后应和,使戏的场面立马生动活跃起来。又如第十七出《道觋》,主要是石道姑套用《千字文》自述经历,最后引出侄儿癞头鼋,但癞头鼋并未出现,而是在戏房内和石道姑呼应:“(内)姑娘骂俺哩。俺是个妙人儿……(内)杜太爷皂隶拿姑娘哩……(内云)说你是个贼道……”直至第三十五出,他才出场帮助柳梦梅启坟,这样既减少了舞台的杂乱感,也让观众对此人物有了心理期待,可见作者利用戏房进行舞台调度的功力。

又如《锦笺记》第三十三出《陷选》,写“丑”所扮总捕官替朝廷征选宫女,拿来媒婆拷问本地美女姓氏,担心媒婆不肯相告,便谎称是自己欲娶美妾,不料被妻子唾骂:

(丑)我奶奶老而无子。且又丑拙。我想人生一世。草生一秋。欲多娶美妾。以乐暮年。人家女子。惟你们晓得。可尽数说来。待我选娶几个。媒钱加倍相谢。(内骂介)老囚跟,要讨小老婆么,皂隶拿他进来。(杂应介)(丑朝内跪介)奶奶息怒。愚夫岂敢。只因朝廷要选宫女。怕那些婆子不肯报。故此哄他。(内云)薄铁刀,转口快。(丑)谎说天诛地灭,凭凭凭奶奶打几百。(内云)我且听着。

捕官妻子在戏房里的几句对话,既显示了捕官惧内的性格,也使得捕官不得不讲出实情,引出下文媒婆以历史上的美女来插科打诨。既显示了选宫女的荒唐无稽,也调节了女主人公闻选的紧张气氛。

《狮吼记》第十七出《变羊》,陈慥偷藏小妾于别馆,柳氏深恶痛绝但又不敢大闹,于是用一根长绳系在丈夫脚上,命他必须随拉随到。柳氏系好绳子就进房了,让陈慥在书房读书:

(旦内扯绳介生跑云)来了,来了,娘子有何使令。(旦内云)偶然翻身落枕,快递与我。(生应入旦内云)去罢。(生出)那壁厢青眼望来频,这壁厢赤绳系来紧。(旦内扯绳介生跑云)来了,娘子又有何差委?(旦内云)看杯茶来我吃。(生应入旦内云)去罢。(生应出唱)我怕风声败,只得把约束遵。(生跑介)来了,来了。(旦内云)我却不曾扯绳儿。(生回顾介)呀,原来是鸡行把绳引。

可以想象卧房内柳氏的强横与得意。

明传奇中还有在戏房念下场诗的情况,《玉镜台》第六出的下场诗是:“(净)侯门有女选郎才,(末内应)俗子无缘莫入来。(丑)放静水寒鱼不食。(合)满船空载月明回。”由于此前末脚已下场,所以干脆让他在戏房内念下场诗。这虽然是个例,但也说明戏房已成为与戏台连为一体的有效空间。

戏房对表演的参与,使表演空间从可视的前台延伸到不可视的后房。演员由上场门从戏房进入前台,又由下场门从前台回到戏房,这一进一出,不仅构成一个演剧段落,更重要的是意味着时空的转换。比如戏台是厅堂,则戏房可指堂外或内室,反之亦然。戏房的功能可随表现内容自由切换,对其空间的利用也说明表演的丰富与复杂。

从留存的文物资料来看,随着演剧的丰富和戏台的发展,戏房的位置、大小也发生变化,区隔前台与后房的方式也各有不同。泰定元年(1324)山西洪洞县广胜寺“忠都秀作场”壁画,前台与后房之间没有固定的门,只在戏台中部悬挂一幅神巾争以作分隔。元杂剧《汉钟离度脱蓝采和》说“将旗牌、帐额、神巾争、靠背都与我挂了者”,又有“你那做杂剧的衣服等件,不曾坏了,哥哥,你揭起帐幔试看咱”之语。现存元代戏台如山西临汾魏村牛王庙戏台、王曲村东岳庙戏台、东羊村后土庙戏台等,都在山墙面距后柱三分之一处设铺柱,牛王庙戏台铺柱所承额枋上有圆环铁钉,东岳庙有钉痕,都是演出时悬挂帷幔之用。

屏风也曾作为区分前台与后房的工具。如潘德冲(?—1256)墓石棺戏剧演出线刻图,图像下方右侧立一女婢,左侧立一男侍。上部中立四人,四人背后有一座书屏,两次间装格子门。潘氏为全真教领袖,葬于元世祖中统元年(1260),石椁所刻戏剧图像,应为元代早期情景。徐苹芳认为:“以舞台布置而言,石槨所刻的舞台背景,颇似宋金墓壁画中所常见的上写草字的屏风,但是明应王庙中的元代杂剧壁画的台面,已经挂起了台幔,即元人所称的‘帐额’‘靠背’‘神巾争’之类,显然比屏风要进步得多。”帐幔未必比屏风进步,更多可能是使用场合的问题。这类书屏的确在宋金元时期非常流行,如河南禹县白沙一号宋墓,其前室西壁即绘有书屏陪伴着墓主夫妇。

《西厢记》的一些明本在卷首有“末上首引”:

(问内科)且问后堂子弟,今日敷演谁家故事?那本传奇?

(内应科)崔张旅寓西厢风月姻缘记。

(末)原来是这本传奇,待小子略道几句家门……

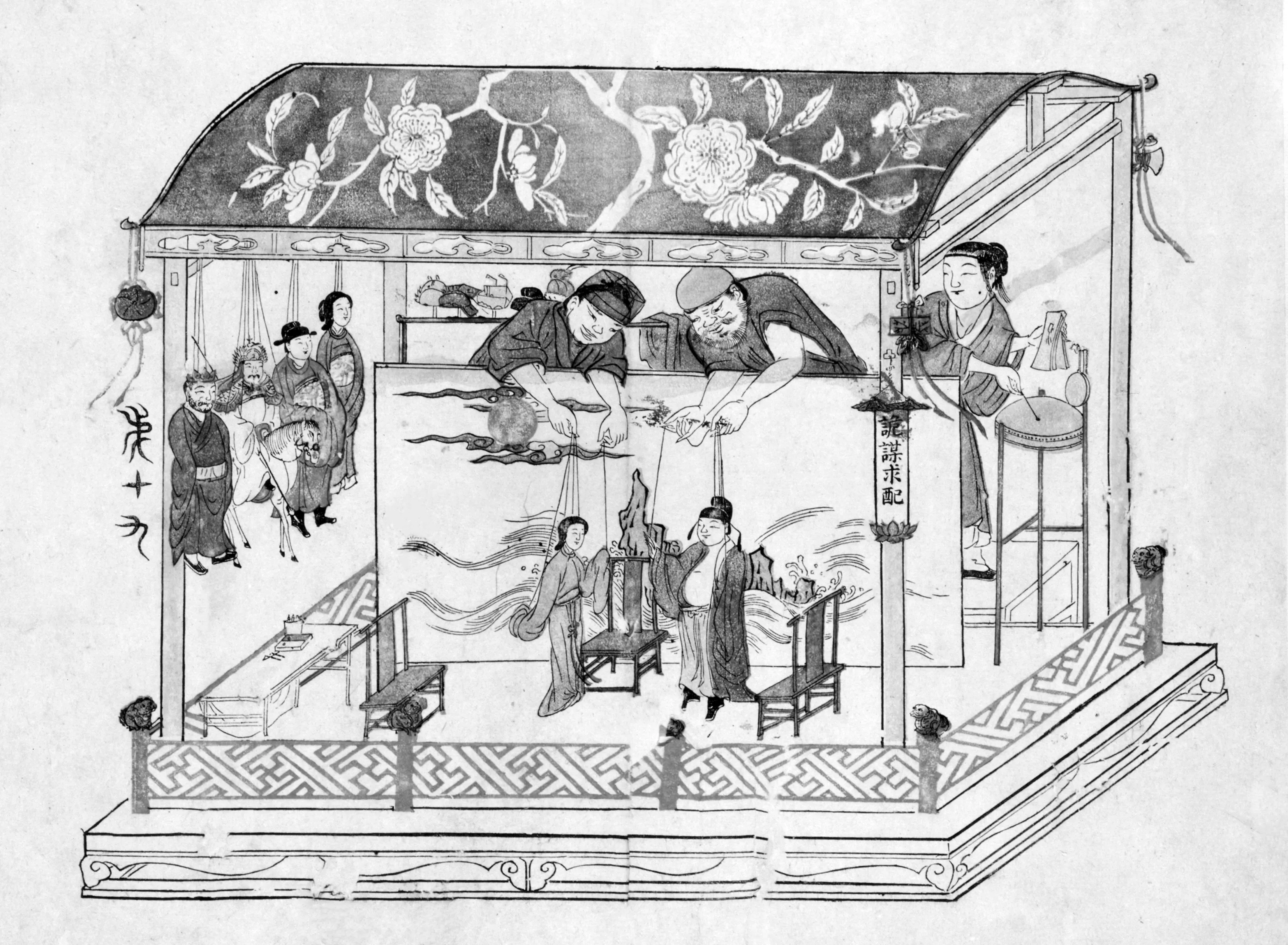

蒋星煜认为此处是“把舞厅的后台移之为后堂”,“尤其在深宅大院内部的堂会式的演出,基本上是在厅堂中进行的,屏风后面的空间,就是后堂了”。可与蒋氏观点相印证的是,明本《西厢记》插图也多次出现屏风作为区分在场演员和下场演员的工具。明代仇英《清明上河图》中的野外舞台也是用屏风来分隔前台与戏房。明崇祯十三年(1640)闵齐伋刻本《会真图》版画第十九图“诡谋求配”中,屏风被用于傀儡戏的表演:屏风前是郑恒和红娘,屏风上方有两个表演者操控着他们,张生和莺莺被挂在舞台后左侧,屏风后右侧则有一击鼓拍板者。虽然这是一个傀儡戏的表演场景,但可知屏风确可作区分前台和戏房之用。

闵齐伋刻本《会真图》“诡谋求配”

约从明中叶开始,戏台上设置固定的木质隔断或砌砖墙以区分前后台,还有在戏台两旁建耳房以代替戏房的功能。明清以后的家宅演剧兴盛,也有以厅堂两旁的厢房为戏房者,比如《金瓶梅》第四十二回说:“前厅有王皇亲家二十名小厮唱戏,挑了箱子来,有两名师父领着,先与西门庆磕头。西门庆吩咐:西厢房做戏房。”

不过,现存的戏台文物类型也并非事实的全部,中国古代演剧史上还存在更为普遍的随地作场的情况。道光年间的杨恩寿在《坦园日记》中记述看花鼓戏的经历:“缚草为台,环以破布。台侧别有茅屋,盖妆束处也。”周贻白指出:“今日的乡僻之处,有时酬神赛愿庙会演戏时,神庙里或没有戏台的建筑,往往就荒场上,甚至在秋收后的田地里,搭起一座临时的草台,以供演唱戏剧。这种草率搭成的戏台,多数只有一个正方形的舞台面,仅向后留一隅之地以安置司乐者,上下场门就后方两角以备出入,很少搭有完整的后台的。于是,脚色们的准备,只好在台后或台下的露天里涂抹穿着了。”近现代的民间临时搭台演戏,也证实了周贻白的看法。19世纪新加坡街头戏棚的照片显示,演员在舞台的左右两翼化妆待场,并无任何遮挡,台下观众可看到演员妆扮、移动道具的全过程。

明晰戏房在发展中的不同形式,便可理解演剧空间中一些位置变化的原因。《张协状元》里司乐人员也在后房,从广胜寺“忠都秀作场”壁画来看,帐幔前为演戏脚色,帐幔后戏房内为司乐人员。不过,也可看到司乐人员在观众视野之内的资料,如元人杜善夫《庄稼汉不识勾栏》散曲称“见几个妇女向台儿上坐,又不是迎神赛社,不住的擂鼓筛锣”。但正如前文所说,戏台的形制有多种样式,戏房本应紧邻戏台才最为便利,但也有为了利用空间,将戏房建在戏台的底部或楼上,并通过梯子进出的例子。如果戏台在空旷的野外,环境嘈杂,或戏台空间较大,前后台距离较远,伴奏乐队必须与演员同处前台,才能配合演出。明清以后的戏剧演出图像中,奏乐人员便常处于场上后方或一侧了。

与此相关的是后台对答者的位置问题。如果舞台较为简单,以帷幔或屏风为隔,舞台上的演员朝着“古门道”的方向喊话,对答者则在戏房应和,《元曲选》表现的即是这种形态。但是随着戏台的扩展、木隔断和砖隔断的出现以及耳房的使用等,应答演员亦可处于“古门道”即上下场门的位置来完成场上的配合。

脉望馆抄本《桃花女》第四折有“周恭连古门道人都倒了科”的提示语,这里“古门道人”当是场外人员(表示周恭的众家人)也参与演出作倒下状,以示桃花女的法术起了作用。脉望馆抄本《刘千病打独角牛》第二折有“(折拆驴在古门道云)我儿,喊我做甚么。(旦儿云)你出来。(折拆驴云)我忙哩……(折拆驴上云)这弟子孩儿合死也。过来,我打那弟子孩儿去。(做见独角牛科)”的一段科诨,折拆驴在未出场前,一直在“古门道”与场上的正旦对话,直至上场。该折末尾又有“(外呈答云)好唱也,好唱也。(折拆驴云)随邪的弟子孩儿,那里唱的好”一句,这里的外场应答者,也同样可能是在“古门道”的位置。

可见,无论戏台如何变化,演员都要按照上下场的既有规定进出戏台。即使随处作场、没有戏房这样一个实体区域,演员仍然可以通过表演程式去弥补场地所造成的时空不足,一个虚拟的后台空间仍然存在。所谓“舞台方寸地,咫尺见天涯”,也体现在突破现有的舞台局限而创造空间。这也是中国古代演剧的特质:在随意中带着规定,又在规定中带着随意,它的创造力与灵活性是相辅相承的。

戏房有后行、后房、后堂等不同名称,元杂剧视之为“外”,元明传奇则称之为“内”,名称不一,性质相同,本只是演员妆扮与存放道具之所。但由于古代艺人的创造,它成为舞台表演的重要补充,在演剧中从声效制作、情节过渡,到参与剧情、推进表演,最终成为与表演前台连为一体的有效空间。不同于书面的文学创作,演剧必须依托一定的空间才能完成。戏剧受到演剧空间的制约和影响,但又创造性地利用着这个空间。戏房有大有小,有繁有简,区分前台与后房的方式也各不相同,民间演剧随处作场,未必有完整的前后台,但演员仍然可以通过表演创造一个虚拟的戏房空间。戏房的巧妙运用,将表演区域从场上延伸到场外,不仅增强了戏剧性,而且调动了观众的想象与参与。戏房的衍变,使我们看到古代戏剧表演的丰富性、演剧形态的多样性、舞台设置的灵活性。而在研究方法上,我们也可以通过文本、文献与文物的综合利用,沟通戏剧的内容形式与表演的物质环境之间的关系,在剧本与搬演之间打开通路,将静默的资料“盘活”,从而获得立体的古代演剧原貌,进一步拓展学术研究的空间。

* 本文蒙康保成先生拨冗指正,特申谢悃。

① 《醒世恒言·张廷秀逃生救父》云:“将廷秀推入戏房中,把纱帽员领穿起,就顶《王十朋祭江》这一折。”(冯梦龙编,魏同贤校点:《醒世恒言》,凤凰出版社2005年版,第271页)《识小录》卷四“吴优”条批评明中叶伶人恶状:“甚至有乘马者、乘舆者、在戏房索人参汤者。”(徐树丕:《识小录》,《涵芬楼秘笈》第1集,北京图书馆出版社2000年版,第913页)《儒林外史》第四十九回:“施御史又点了一出‘五台’,高翰林又点了一出‘追信’,末脚拿笏板在旁边写了,拿到戏房里去扮。”(吴敬梓:《儒林外史》,人民文学出版社1958年版,第510页)这都说明演员在戏房里妆扮准备,衣物道具也存放在戏房。

②[37][54] 周贻白:《中国剧场史》,商务印书馆1936年版,第31页,第32页,第32—33页。

③ 中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》第3册,中国戏剧出版社1954年版,第54页。

④ 其名称的由来,田仲一成认为:“大概是因为在作为戏剧前身的祭祀仪礼中,孤魂亡鬼从这里登场,接受神佛的救赎。”(田仲一成:《中国戏剧史》,云贵彬、于允译,黄美华校译,北京广播出版社2002年版,第121页)此说有一定道理。张岱《陶庵梦忆》卷七“过剑门”条:“杨元走鬼房问小卿曰:‘今日戏,气色大异,何也?’”(张岱著,马兴荣点校:《陶庵梦忆·西湖梦寻》,上海古籍出版社1982年版,第69—70页)这里把戏房称为“鬼房”,也有演员所扮演者皆是过往之人的意思。

⑤ 参见戚世隽:《〈张协状元〉的文本性质——兼谈〈张协状元〉的时代断限问题》,《戏剧艺术》2019年第3期。

⑥⑦ 钱南扬校注:《永乐大典戏文三种校注》,中华书局1979年版,第120、160、161、177、205页,第4页。

⑧ 唐圭璋编纂,王仲闻参订,孔凡礼补辑:《全宋词》第2册,中华书局1999年版,第1622—1624页。

⑨ 董每戡:《说“打鼓佬”“场面”》,《董每戡文集》,广东高等教育出版社1999年版,第577—587页。

⑩ 高明:《琵琶记》,毛晋编:《六十种曲》第1册,中华书局1958年版,第1页。

[11] 徐沁君:《新校元刊杂剧三十种》,中华书局1980年版,第369页。按剧情,外末是去徐州东岳庙占卜,下场后也不和正末再同场。

[12][26][28] 臧懋循:《元曲选》,中华书局1958年版,第127页,第1253页,第1130页。

[13] 小松谦认为:“内府本是在嘉靖年间由钟鼓司上演的杂剧的文本。于小榖本虽内容芜杂,但核心部分还是成化年间在明宫廷演出杂剧的文本。来历不明抄本主要是上述二者的混合物。”(小松谦:《〈脉望馆抄校本古今杂剧〉考》,康保成主编:《海内外中国戏剧史家自选集·竹村则行、井上泰山、小松谦卷》,大象出版社2018年版,第274页)

[14] 高茂卿:《翠红乡儿女两团圆》,《脉望馆钞校本古今杂剧》第35册,《古本戏曲丛刊·四集》,商务印书馆1958年版。

[15] 佚名:《张天师断风花雪月》,《脉望馆钞校本古今杂剧》第72册,《古本戏曲丛刊·四集》。

[16] 王季思主编:《全元戏曲》第4卷,人民文学出版社1999年版,第452页。

[17][20] 严敦易:《元剧斟疑》,中华书局1960年版,第162页,第162页。

[18] 如脉望馆抄本《莽张飞大闹石榴园》既有“(外呈答云)得也么,去了罢”,又有“(外云)得也么,颠倒了”“(外云)得也么,这厮”(《全元戏曲》第7卷,第618—660页)。

[19] 胡忌:《宋金杂剧考》,古典文学出版社1957年版,第88页。

[21] 柯润璞认为:“这个半路冒出来的‘呈答’的‘外’应该是捡(检)场才成理。我还不打算放弃这个看法,不愿意拿我的捡(检)场去交换严敦易所说的乐队成员。”(柯润璞:《元杂剧的戏场艺术》,魏淑珠译,台湾世流图书公司2001年版,第147页)

[22] 姚小鸥:《韩城宋墓壁画杂剧图与宋金杂剧“外色”考》,《文艺研究》2009年第11期。

[23][29][43] 王季思主编:《全元戏曲》第7卷,第482页,第656—659页,第118、129页。

[24] 如《九世同居》剧有“外做动乐科”,《射柳蕤丸》剧有“外动乐器科”,《庆赏端阳》剧有“外做打得胜鼓科”(《脉望馆抄校本古今杂剧》第32、30、54册,《古本戏曲丛刊·四集》)。

[25] 《都城纪胜》称“其吹曲破断送者,谓之把色”[耐得翁:《都城纪胜》,《东京梦华录(外四种)》,文化艺术出版社1998年版,第302页]。《张协状元》中也有“暂籍轧色”之语,钱南扬以为“当即‘把色’,指奏乐者”(《永乐大典戏文三种校注》,第17页)。

[27][60] 王季思主编:《全元戏曲》第6卷,第628页,第785页。

[29][43] 王季思主编:《全元戏曲》第7卷,第656—659页,第118、129页。

[30] 王季思主编:《全元戏曲》第2卷,第560页。

[31] 卜键笺校:《李开先全集》,上海古籍出版社2004年版,第2118页。

[32] 卜键笺校:《李开先全集》,第2089页。此条材料由博士生薛雪同学告知。由于《改定元贤传奇》仅存六个本子,只见此三例。但可以推知,李开先做了修改。

[33] 伊维德认为:“不要把《元曲选》看成对元代文本的忠实再现,也并非明代的创作,而应将其视为晚明江南文人认知中的元杂剧。这样我们就应当将《元曲选》放置于明代而不是元代的文学史框架中。”(伊维德:《元杂剧:版本与翻译》,凌筱峤译,《文化遗产》2014年第4期)按此种说法未充分虑及《元曲选》因改编而带来的层累性文本性质,如果不能放到元代,那么放置于明代文学亦有问题,可见以时代划分文学的困境。

[34] 如《六十种曲》本《荆钗记》《杀狗记》等皆如此。

[35] 柯丹邱:《荆钗记》,《六十种曲》第1册,第72页;陆采:《怀香记》,《六十种曲》第5册,第50页;沈璟:《义侠记》,《六十种曲》第10册,第50页。

[36] 张景:《飞龙记》,《六十种曲》第11册,第47页。

[38][39] 汤显祖著,徐朔方、杨笑梅校注:《牡丹亭》,人民文学出版社1963年版,第58页,第86页。

[40] 周履靖:《锦笺记》,《六十种曲》第9册,第100页。

[41] 汪廷讷:《狮吼记》,《六十种曲》第10册,第56—57页。

[42] 朱鼎:《玉镜台》,《六十种曲》第5册,第15页。

[44] 该图所描绘演出地点似处于门楼之上,故有学者以为此是舞楼演出。廖奔认为“似为当时居室屋宇的造型,不是专门用以戏剧演出的场所”,“潘德冲石椁门楼院本演出只是一种厅堂演出的象征(演员身后的屏风证实了这一点)。演出地点可能在门楼上层的厅内,图中雕刻在楼前对外表演只是为便于图像表现而已”(廖奔:《宋元戏曲文物与民俗》,文化艺术出版社1989年版,第208页)。按该图的实际内涵,并不是一座门楼,上下部分应该分离来看。下部为方孔门,通往棺内,两边并有侍卫,意谓踏入此门,即进入了另一个时空世界。棺椁前端凿刻通向棺内的大门,也是宋金元时期棺椁的常见模式。类似的例子,如1979年山西省永济县张营乡北杨村发现的一具金海陵王贞元元年(1153)青石棺,前档中即有通往棺内的两扇小门,两旁刻二侍童。与潘德冲墓同时的宋德方(1183—1252)墓石椁前档,亦凿门可通棺内。

[45] 徐苹芳:《关于宋德方和潘德冲墓的几个问题》,《考古》1960年第8期。

[46] 这类书屏最早可能由书法家所创造,参见巫鸿:《重屏——中国绘画中的媒材与再现》,文丹译,黄小峰校,上海人民出版社2009年版,第150页。

[47] 墓主夫妇的注意力集中在对面墙壁,描绘一个舞者在十余位乐伎伴奏下翩翩起舞,宿白认为这两幅绘画一起构成了称作“开芳宴”的家居娱乐场景(宿白:《白沙宋墓》,文物出版社1957年版,第48—49页)。

[48] 如明万历八年(1580)徐士范刻本,《〈西厢记〉古本汇集·二集》第3册,国家图书馆出版社2011年版,第257页。后万历二十年熊龙峰刻本、万历三十六年前后的刘龙田刻本第一出标目亦如此。

[49] 蒋星煜:《“南戏”“传奇”的演出与副末开场及其他》,《中华文史论丛》第55辑,上海古籍出版社1996年版。

[50] 参见戚世隽:《中国古代戏剧文本、绘画与演出的故事表现——以〈西厢记〉“月下佳期”为例》,《艺术史研究》第19辑,中山大学出版社2017年版。

[51] 该图为辽宁省博物馆藏设色本,卷末署“仇英实父制”。图中的戏台等场景为宋代张择端原图所无,为明代仇英所增绘。

[52] 兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,人民文学出版社1985年版,第364页。

[53] 杨恩寿:《坦园日记》卷一,上海古籍出版社1983年版,第8页。

[55] 该照片原藏于新加坡国家博物馆,题为“艾伦堡市场附近的中国戏曲舞台”(A Chinese Opera Stage Near Ellenborough Market),署1890年,入藏号为1996-00085。此条材料蒙容世诚先生告知,谨此致谢。对此照片的讨论亦见:Chan Kwok-bun and Yung Sai-shing,“Chinese Entertainment,Ethnicity,and Pleasure”,,Vol.18(2005):107-108。

[56] 隋树森编:《全元散曲》,中华书局1964年版,第31页。

[57] 廖奔:《中国古代剧场史》,中州古籍出版社1997年版,第25页。

[58] 如仇英所绘《清明上河图》的戏台图中,奏乐人员即位于戏台右后侧处。

[59] 佚名:《讲阴阳八卦桃花女》,《脉望馆钞校本古今杂剧》第25册,《古本戏曲丛刊·四集》。