国内学界对邓迪斯民间文学理论的译介与研究*

2022-07-29郭倩倩

李 扬 郭倩倩

阿兰·邓迪斯(Alan Dundes,1934-2005),美国加州大学民俗学和人类学教授,当代民俗学研究的核心人物之一,出版专著12部,编著、合著二十余部,发表论文二百五十余篇,其研究涉及文本叙事结构、文本语境及民俗阐释等,在国际民俗学界产生了深远的影响。1993年,邓迪斯获国际民俗学和民族志终身成就奖——彼得雷奖(The Pitre Prize)。1990年5月,邓迪斯来中国进行学术交流,钟敬文先生在欢迎致词中赞誉道,邓迪斯“是美国民俗学界富有成就和影响昭著的学者。他的许多著作,不但提高了本国的民俗学地位,有的还成为各国学界共有的精神财富。”①钟敬文:《在欢迎民俗学家阿·邓迪斯教授会上的致词》,《民间文学论坛》,1990年第4期。随着中外民俗学者们交流的深入,国内对邓迪斯的译介和研究逐渐增多,其理论与方法的实践为民俗学研究提供了有益的借鉴。

一、邓迪斯著述的翻译

中国学界对邓迪斯著述的翻译,主要集中在20世纪80年代至21世纪初期。1986年,张紫晨编《民俗学讲演集》,附录中收录一篇由邓迪斯著、吴绵译、王炽文校对的论文《结构主义与民俗学》,应是中国学者对邓迪斯的译介发端。②在《结构主义与民俗学》中阿兰·邓迪斯翻译为阿伦·邓迪斯,参见张紫晨编:《民俗学讲演集》,北京:书目文献出版社,1986年,第544—571页。该文围绕结构主义与民俗学提出了几个重要观点,这也是邓迪斯在其研究生涯中一直关注的话题:其一,如何界定最小结构单位,这涉及在选择最小结构单位上的主观性问题;其二,邓迪斯指出,结构分析是对民俗学中某一项目的内在关系或组成部分的研究,不仅涉及民间口头文学,也包括了谚语、谜语等其他民间文学体裁;其三,在旨归上,结构分析本身并不是目的,而是达到目的的一种方法,其目的在于更好地了解人及其特定社会的本质。刘守华《故事学纲要》(1988年)《比较故事学》(1995年)皆提及此文,论述了对立的结构形式在叙事题材中具有的普遍意义,③刘守华:《故事学纲要》,武汉:华中师范大学出版社,1988年,第147页。以此“启发人们从更深的层面上去追索神话、故事自身的逻辑和结构原理,进一步探求其文化价值”④刘守华:《比较故事学》,上海:上海文艺出版社,1995年,第38—39页。;施爱东亦引用了此文中有关民间文学对立结构形式的论述。①施爱东:《故事传播实验的报告与分析》,《民俗研究》,2004年第3期。1989年,《民间文艺季刊》刊发晓宋翻译文章《相关主题的象征类同:分析民间故事的一种方法》,在文中,邓迪斯即主张结合比较方法和结构主义理论的分析路径,阐释民间故事以及其他民间文学文类的象征结构。②“阿兰·邓迪斯”在该文中翻译为“阿兰·丹迪斯”。参见[美]阿兰·丹迪斯著,晓宋译:《相关主题的象征类同:分析民间故事的一种方法》,载于《民间文艺季刊》,上海:上海文艺出版社,1989年第2集,第214—222页。叶舒宪、吕超等对此篇译文皆有引用,意在说明人类潜意识中头颅与男性生殖器的隐喻关系。③参见叶舒宪:《诗经的文化阐释——中国诗歌的发生研究》,武汉:湖北人民出版社,1994年,第494页;叶舒宪:《高唐神女与维纳斯——中西文化中的爱与美主题》,北京:中国社会科学出版社,1997年,第234页;吕超:《西方比较文学与文学理论名篇选读与实践》,天津:南开大学出版社,2018年,第91页。除此之外,《中国文学研究年鉴 1989—1990》(北京:社会科学文献出版社,1997年)、《中国民俗学论文索引》(呼和浩特:内蒙古人民出版社,2003年)对该译文亦有收录。1990年,兰克在《民间文学论坛》(今《民间文化论坛》)发表邓迪斯论文译文《潜水捞泥者:神话时代男性的创造》,邓迪斯在此文中从精神分析角度对“捞泥者的诞生”(母题A812)这一原始神话类型做了探讨,主张从象征意义上解释神话,发掘神话的普遍意义。④[美]阿兰·邓迪斯:《潜水捞泥者:神话时代男性的创造》,兰克译,《民间文学论坛》,1990年第4期。该文于1994年由朱顺姬、李永燕再译,收录在《西方神话学论文选》中,题名《潜水捞泥者——神话中的男性创世说》。⑤[美]阿兰·邓迪斯编:《西方神话学论文选》,朝戈金等译,上海:上海文艺出版社,1994年,第357—381页。该文章在国内传播较广、影响较大,陈建宪在《神话解读:母题分析方法探索》第十二章“宇宙卵母题的发生”中曾援引此文,⑥王先霈主编,陈建宪著:《神话解读——母题分析方法探索》,武汉:湖北教育出版社,1997年,第200页。甚至有学者对其译文进行了翻译研究:2011年,袁平在《三峡论坛》(《三峡文学·理论版》)发表文章《〈潜水捞泥者:神话中的男性创世说〉汉译问题讨论》,对2006年版《西方神话学读本》⑦《西方神话学论文选》于2006年由广西师范大学出版社再版,更名为《西方神话学读本》。参见[美]阿兰·邓迪斯:《西方神话学读本》,朝戈金等译,桂林:广西师范大学出版社,2006年,第328-356页。收录的这篇论文译文中出现的漏译或误译情况进行了探讨。⑧袁平:《〈潜水捞泥者:神话中的男性创世说〉汉译问题讨论》,《三峡论坛》(《三峡文学·理论版》),2011年第5期。1993年,李扬翻译美国民俗学家布鲁范德(Jan Harold Brunvand)《美国民俗学》一书,该书在不同章节中分别评述了邓迪斯对民间故事、谚语、谜语等文类的结构分析研究。⑨[美]布鲁范德:《美国民俗学》,李扬译,汕头:汕头大学出版社,1993年。1994年,高丙中在其出版的博士论文附录中收入了他摘译的邓迪斯论文《谁是民俗之民?》,并以此为参考对学科史的民俗学对象进行了探讨。⑩高丙中:《民俗文化与民俗生活》,北京:中国社会科学出版社,1994年,第209—231页。无独有偶,同年2月,山东大学王克友、侯萍萍在《民俗研究》发表邓迪斯论文译文《“民”指什么人?》,⑪阿兰·邓迪斯在该文中翻译为阿伦·邓迪斯,参见[美]阿伦·邓迪斯:《“民”指什么人?》,王克友、侯萍萍译,《民俗研究》,1994年第1期。与《谁是民俗之民?》同为邓迪斯“Who are the Folk?”的翻译。1998年,户晓辉在《民间文学论坛》发表邓迪斯与马克罗·M·苏阿雷兹-奥瑞兹科合著的《街头谄媚语:对女人的美誉与诋毁》译文,该文以西班牙语世界流行的街头谄媚语为研究对象,描述了街头谄媚语中女性的两种形态,以此分析西班牙语世界男性视野里女性的二元形象,并将深层原因归为男性世界矛盾情感和观念的综合,带有鲜明的弗洛伊德精神分析理论的色彩。⑫[美]阿兰·邓迪斯、马克罗·M·苏阿雷兹-奥瑞兹科:《街头谄媚语:对女人的美誉与诋毁》,户晓辉译,《民间文学论坛》,1998年第3期。

21世纪初,邓迪斯相关论文的翻译呈现出井喷式的增长态势:2004年,周惠英在《民间文化论坛》发表邓迪斯论文译文《伪民俗的制造》,以民俗方法研究“伪民俗”,即那些不是来自田野而是来自对已有文献和报道材料不断反刍甚至纯属虚构的材料;①[美]阿兰·邓迪斯:《伪民俗的制造》,周惠英译,《民间文化论坛》,2004年第5期。2005年,户晓辉编选出版《民俗解析》,②[美]阿兰·邓迪斯:《民俗解析》,户晓辉译,桂林:广西师范大学出版社,2005年。翻译邓迪斯论文12篇:《论收集民俗的心理学》《北美印第安人民间故事的结构类型学》《美国的民俗概念》《元民俗与口头文学批评》《民俗理论的退化论前提》《牧兔者(AT570)中的变异母题的象征对等》《谄媚语及女性在西班牙语世界中的二元形象》《民俗的精神分析学研究》《人类学家与民俗的比较方法》《用精神分析学解释小红帽》《母题索引与类型索引:一个批评》《古埃及“两兄弟故事”中的逆向投射》,时间跨度从20世纪60年代一直到21世纪初,选取了在理论和方法论层面较能代表邓迪斯学术思想的文章,“希望读者通过本书对邓迪斯大半生的研究成果取得以一斑窥全豹的效果”③[美]阿兰·邓迪斯:《民俗解析》,户晓辉译,“译者的话”,第3页。。户晓辉在全面深入理解把握邓迪斯多向度理论建树的基础上,精选翻译的这部经典性的文集,引起学界重视,施爱东、张举文、毛巧晖等学者均在著述中陆续引用,④例见,施爱东:《孟姜女故事的稳定性与自由度》,《民俗研究》,2009年第4期;张举文:《亚民俗:学科发展的有机动力》,《民俗研究》,2017年第3期;毛巧晖:《他者“制造”与家园守护——“老虎外婆”型故事中的儿童教育观》,《杭州师范大学学报》(社会科学版),2018年第2期。知网查询被引数百。陈金文发表书评《走近邓迪斯——读中译本〈民俗解析〉》,介绍了《民俗解析》所收录的邓迪斯文章内容及特点。⑤陈金文:《走近邓迪斯——读中译本〈民俗解析〉》,《广西民族大学学报》(哲学社会科学版),2009年第5期。2007年,王曼利在《民间文化论坛》发表邓迪斯论文《21世纪的民俗学》的译文,对21世纪初不容乐观的民俗现状进行了反思。⑥[美]阿兰·邓迪斯:《21世纪的民俗学》,王曼利译,张举文校,《民间文化论坛》,2007年第3期。施爱东在多篇文章中对其主要观点进行引用与对话商榷。⑦施爱东:《民俗学的未来与出路》,《民间文化论坛》,2019年第2期;施爱东:《讲故事的民俗学:非常事件的正常解析》,《华南师范大学学报》(社会科学版),2021年第3期。同年,《楚雄民族文化论坛》刊发了由鲁惠翻译、谢国先校对的邓迪斯文章《〈创世纪〉里的产翁制》,该文探讨了产翁制的起源与《创世纪》中的产翁意涵,力图呈现产翁习俗所隐含的深层文化心理。⑧杨甫旺主编:《楚雄民族文化论坛 第1辑》,昆明:云南大学出版社,2007年,第341—359页。在这段时期,从译文的选择可以看出,学界对邓迪斯的翻译逐渐系统化——20世纪80年代,国内学者对邓迪斯文章的选译较为零散,只是在部分领域对其进行关注;然而进入21世纪后,不仅翻译的数量增多,翻译论题的选择也逐渐完备,尤其是户晓辉编选的《民俗解析》,有意识地对其理论性文章进行了重点译介,无疑促进了邓迪斯学术思想在中国学界的传播,也为后来学者的相关研究奠定了基础。

除此之外,对邓迪斯的译介还涉及对邓迪斯所编文集的翻译和国外学者对邓迪斯研究的介绍。邓迪斯所编文集的翻译有:《世界民俗学》⑨《世界民俗学》收录了邓迪斯论文译文《北美印第安民间故事的结构形态学》,参见[美]阿兰·邓迪斯编:《世界民俗学》,陈建宪,彭海斌译,上海:上海文艺出版社,1990年,第291—304页。《西方神话学论文选》《西方神话学读本》《洪水神话》⑩[美]阿兰·邓迪斯编:《洪水神话》,陈建宪等译,谢国先校,西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2013年。等。2021年,邓熠在《民间文化论坛》发表谚语学专家沃尔夫冈·米德的论文译文《谚语的验证在于试用:作为先锋谚语学家的阿兰·邓迪斯》,介绍了谚语领域国外学者对邓迪斯的评议,肯定了他从精神分析视角对谚语进行的独创性研究,并对邓迪斯的谚语研究和所使用的丰富的谚语材料进行了总结概述。⑪[美]沃尔夫冈·米德:《谚语的验证在于试用:作为先锋谚语学家的阿兰·邓迪斯》,邓熠译,张举文校,《民间文化论坛》,2021年第2期。这篇对邓迪斯谚语研究带有综述性性质的文章,是近期关于邓迪斯研究的新译之作,反映了国内对邓迪斯译介视角的不断开阔——不仅对邓迪斯本人的论述进行翻译,也开始关注国外学者对邓迪斯的评价。

二、邓迪斯学术思想的借鉴和研究

邓迪斯的研究领域十分广泛。纵观其研究,可以用精神分析、母题位、语境等关键词来概括。户晓辉评价其“从思想深度来衡量,邓迪斯不是一个思想家,但在国际民间文学和民俗学研究界,他是理论意识和方法论意识非常强的一位学者。”①《民俗解析》,“译者的话”第3页。时秀芹文章《美国民俗学研究方法述评》②时秀芹:《美国民俗学研究方法述评》,《民俗研究》,1992年第4期。、刘守华《比较故事学》③刘守华在书中论述了邓迪斯对印第安故事的结构形态研究,指出邓迪斯的结构形态学研究是列维-斯特劳斯“纵聚合关系”研究与普罗普“横组合关系”研究的综合,富有比较故事学的价值。书中亦论及邓迪斯对跨学科比较研究的观点——邓迪斯认为,借助对故事的结构形态分析,在民俗文化范围内进行“跨种类比较”是可行的。参见刘守华:《比较故事学》,上海:上海文艺出版社,1995年,第45—49页,第79页。、刘魁立1996年在东亚民俗文化国际学术讨论会特别讲演《历史比较研究法和历史类型学研究》④刘魁立:《历史比较研究法和历史类型学研究》,钟敬文主编:《民间文化讲演集》,南宁:广西民族出版社,1998年,第207—233页。、高丙中博士论文《民俗文化与民俗生活》等都对邓迪斯学术思想有所论及。硕士阶段师从邓迪斯的王娟,在其著作《民俗学概论》中,对邓迪斯有关民俗定义、分类、功能等,多有引用和评述。⑤参见王娟:《民俗学概论》,北京:北京大学出版社,2002年(2011年再版)。

邓迪斯以使用精神分析研究法深度解释民俗事象著称于同行,也因发表不循前人之见解,引起了学界内褒贬不一的评价。“潜水捞泥者”神话和“街头谄媚语”相关论文,是邓迪斯以精神分析解释民俗事象的代表性阐述。2003年,杨利慧、安德明、高丙中、邹明华在《民俗研究》发表对邓迪斯访谈文章《阿兰·邓迪斯:精神分析学说的执着追随者和民俗学领地的坚定捍卫者——美国民俗学者系列访谈之二》,以访谈的形式对邓迪斯的精神分析尤其是弗洛伊德的象征主义进行了较为详细的论述,在访谈中,邓迪斯在对民俗学的田野调查、理论分析、民俗学与人类学等相近学科的关系进行系统阐述的同时,也向中国读者呈现出一个更为鲜活的民俗学者形象。⑥杨利慧、安德明、高丙中、邹明华:《阿兰·邓迪斯:精神分析学说的执着追随者和民俗学领地的坚定捍卫者——美国民俗学者系列访谈之二》,《民俗研究》,2003年第3期。

随着故事学领域对汤普森“母题”和普罗普“功能”研究的开展,邓迪斯的故事学研究也引起了学界的关注。1990年3月,在香港大学读博的李扬收到邓迪斯寄赠的一批论文,在随后的博士论文写作中借鉴了邓迪斯有关民间故事是从“不平衡性”(disequilibrium)向“平衡性”(equilibrium)发展的结构分析观点,在国内较早借鉴应用了邓迪斯的相关故事理论。⑦李扬:《中国民间故事形态研究》,汕头:汕头大学出版社,1996年;中国社会科学出版社2015年再版。2000年,王珏纯、李扬发表论文《略论邓迪斯源于语言学的“母题素”说》,评介了邓迪斯结构主义形态学的来源——邓迪斯从派克语言学理论中借用“母题素”概念对故事进行结构形态分析,丰富和发展了故事形态理论。⑧王珏纯、李扬:《略论邓迪斯源于语言学的“母题素”说》,《青岛海洋大学学报》(社会科学版),2000年第2期。2013年,丁晓辉在《民族文学研究》发表《母题、母题位和母题位变体——民间文学叙事基本单位的形式、本质和变形》,借用语言学的术语和理论对“motifeme”“allomotif”进行了重新翻译。⑨丁晓辉:《母题、母题位和母题位变体——民间文学叙事基本单位的形式、本质和变形》,《民族文学研究》,2013年第1期。2019年,漆凌云、万建中在《民俗研究》发表《“母题”概念再反思——兼论故事学的术语体系》,结合汤普森、邓迪斯、普罗普的母题说,从故事类型学和故事形态学的视角重新界定母题并厘清母题位、母题和母题变体三者间的层级关系。①漆凌云、万建中:《“母题”概念再反思——兼论故事学的术语体系》,《民俗研究》,2019年第4期。邓迪斯的故事学理论虽不似汤普森“母题”、普罗普“功能”成为民间故事研究的“显学”,但也受到了学界相关研究者的持续关注。

在邓迪斯的学术思想研究域中,丁晓辉用力甚勤,成果显著。2005年前后,丁晓辉便有意识地对邓迪斯进行研究,发表多篇邓迪斯研究文章,包括《散财宴的实质——兼论阿兰·邓迪斯的相关研究》②丁晓辉:《散财宴的实质——兼论阿兰·邓迪斯的相关研究》,参见叶春生主编,中山大学中国非物质文化遗产研究中心编:《中国非物质文化遗产》第九辑,广州:中山大学出版社,2005年,第129—138页。《解释民俗的民俗——理解元民俗的一种新视角》③丁晓辉:《解释民俗的民俗——理解元民俗的一种新视角》,参见陈友康、尹子能主编:《南菁学人论坛》(二),昆明:云南人民出版社,2006年,第196—206页。《亚当、夏娃故事的结构类型分析——对邓迪斯民间故事结构分析理论普遍性的印证》④丁晓辉:《亚当、夏娃故事的结构类型分析——对邓迪斯民间故事结构分析理论普遍性的印证》,李蓦、尹子能主编:《南菁学人论坛》(三),北京:中国文联出版社,2007年。等。在《散财宴的实质——兼论阿兰·邓迪斯的相关研究》中,丁晓辉指出,邓迪斯采用心理分析的方法,借用财富与粪便之间的象征关系,指出散财宴的动因是要表现排泄的快感,其实质是个人对自身存在的一种积极的肯定;《解释民俗的民俗——理解元民俗的一种新视角》则对元民俗概念进行了再限定,指出元民俗是民俗的一种特殊形式,其讨论也体现出民俗分析方法的进步;《亚当、夏娃故事的结构类型分析——对邓迪斯民间故事结构分析理论普遍性的印证》以亚当夏娃故事证明邓迪斯结构分析的普遍性,也是运用邓迪斯结构理论对故事进行分析的有益尝试。2013年,丁晓辉完成其博士论文《民俗学界的“产翁”——阿兰·邓迪斯研究》⑤丁晓辉:《民俗学界的“产翁”——阿兰·邓迪斯研究》,华中师范大学博士学位论文,2013年。,是国内首次对邓迪斯的民俗学思想进行的系统性阐释,其毕业论文从民俗资料的收集原则、结构分析与民俗识别、精神分析与民俗阐释、邓迪斯民俗学研究的体系及其价值等方面对邓迪斯思想进行了充分的论述,填补了国内对邓迪斯整体思想研究的空白,论文于2017年正式出版,书名为《阿兰·邓迪斯民俗学研究》。⑥丁晓辉:《阿兰·邓迪斯民俗学研究》,北京:社会科学文献出版社,2017年。2015年,丁晓辉发表文章《“民族志式的描述”与“立体描写”——邓迪斯与段宝林之必然巧合》,指出民间文学研究从文学研究向人类学研究偏移、从平面文本研究向立体语境研究的转变趋势和民俗学者求新求异的研究心理是邓迪斯与段宝林出现“必然性”巧合的原因。⑦丁晓辉:《“民族志式的描述”与“立体描写”——邓迪斯与段宝林之必然巧合》,《三峡论坛》(《三峡文学·理论版》),2015年第2期。2016年,丁晓辉发表文章《邓迪斯谜语结构分析之得失》,对邓迪斯与罗伯特·乔治斯合写的《关于谜语的结构性定义》一文进行总结和评介,指出邓迪斯谜语结构分析方法论的启迪与不足;⑧丁晓辉:《邓迪斯谜语结构分析之得失》,《贵州民族大学学报》(哲学社会科学版),2016年第6期。2017年,丁晓辉发表文章《阿兰·邓迪斯的神话学研究》,提出神话研究应将以结构为基础的共时研究和以精神分析为基础的象征研究结合,评述了邓迪斯在神话研究乃至民俗学研究中所使用的综合研究方法。⑨丁晓辉:《阿兰·邓迪斯的神话学研究》,《长江大学学报》(社会科学版),2017年第4期。

2010年后,学界对邓迪斯民俗理论的研究更加多元,涉及语境研究、非遗传播等多个层面。2011年,王杰文发表论文《寻找“民俗的意义”——阿兰·邓迪斯与理查德·鲍曼的学术论争》,通过展示邓迪斯与鲍曼在“民俗的社会基础”“情境”以及“宏大理论”等方面的学术论争,反映了国际民俗学界两种竞争性的研究范式。①王杰文:《寻找“民俗的意义”——阿兰·邓迪斯与理查德·鲍曼的学术论争》,《西北民族研究》,2011年第2期。2014年,谢国先的论文《人类学家的批评与民俗学家的回击——〈洪水神话〉背后的一段故事》,讲述了一段邓迪斯与英国人类学家埃德蒙·利奇的学术交锋往事;②谢国先:《人类学家的批评与民俗学家的回击——〈洪水神话〉背后的一段故事》,《三峡论坛》(《三峡文学·理论版》),2014年第6期。师卓琳的《邓迪斯“元民俗”理论的田野意义》一文,以“元民俗”概念为切入点强调真实还原民俗语境的重要性,主张把对民俗事项的解释权一定程度上交还民众。③师卓琳:《邓迪斯“元民俗”理论的田野意义》,《濮阳职业技术学院学报》,2016年第5期。2019年,李牧发表文章《阿兰·邓迪斯的“宏大理论”建构与非物质文化遗产跨文化传播之实践理性》,指出邓迪斯的民俗解析实践是将理论建构与经验实证相结合的研究范式,启发民俗学者突破经验世界的局限,也为当代非遗保护实践提供借鉴。④李牧:《阿兰·邓迪斯的“宏大理论”建构与非物质文化遗产跨文化传播之实践理性》,《民俗研究》,2019年第2期。

三、基于数据库文献的统计研究

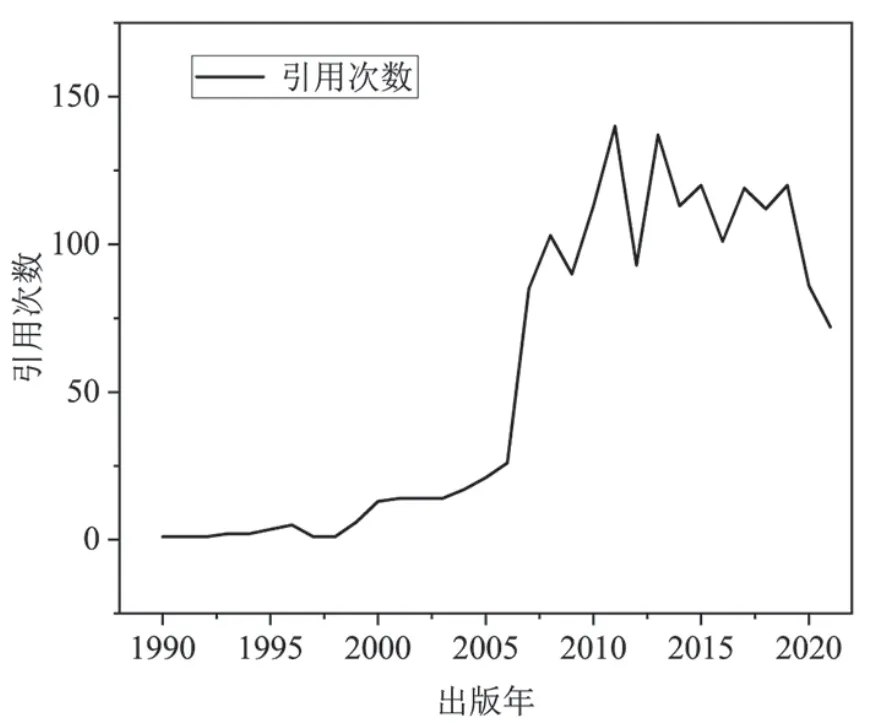

基于中国知网、读秀等电子数据库,可以对邓迪斯在中国的译介、应用和传播情况进行概略的统计分析。图1是基于知网期刊库对上文提及的邓迪斯相关文章进行的可视化分析,大致可以看出邓迪斯在中国的研究趋势——从20世纪末开始,国内学者对邓迪斯的研究便具备了相对稳定的态势。需说明的是,虽然知网收录了大多数与邓迪斯相关的译文或研究论文,但另有部分文章及翻译散见于论文集及其他未被收录的学术刊物中,笔者视野所限,难免挂一漏万,故只能将其作为参考而不能以此作为邓迪斯在中国翻译、研究情况的完整统计。

图1 知网中邓迪斯相关论文总体趋势图

对邓迪斯文章的引用量亦能在一定程度上反映出国内学界对邓迪斯的关注和接受情况。以“邓迪斯”(或“Alan Dundes”)为被引作者进行引文检索,可检索被引用的邓迪斯中英文献共272篇。其中,最早引用邓迪斯的文献发表于1990年,⑤见陈建宪:《更新方法 扩展领域——西方民间文学·民俗学发展动态》,《企业导报》,1990年第12期。在1990年至2021年31年间,知网收录文章引用邓迪斯文献共1742次,⑥引用1742次是去除邓迪斯所编文集中对其他作者的引用所得。如图2所示。

图2 知网收录文章引用邓迪斯文献情况统计图

从学术刊物上看,《民间文化论坛》是邓迪斯译介的重镇,共发表邓迪斯译文5篇,关于邓迪斯在北京讲学交流的报道和钟敬文先生在邓迪斯讲座上的致词各1篇;①钟敬文:《在欢迎民俗学家阿·邓迪斯教授会上的致词》、董晓萍:《邓迪斯在京访问交流》,《民间文学论坛》,1990年第4期。研究论文方面的刊发则相较分散,《民俗研究》、《三峡论坛》(《三峡文学·理论版》)、《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)、《西北民族研究》等都发表过邓迪斯研究的论文。上海文艺出版社、中国社会科学出版社、广西师范大学出版社、陕西师范大学出版总社有限公司等都出版过邓迪斯的研究著作或译作,以文集类为多。

邓迪斯民俗理论思想对中国民俗学研究产生了持续性影响。梳理其翻译和研究情况,可以发现邓迪斯研究在国内民俗学界的整体研究趋势:前期,学界侧重对邓迪斯的翻译研究,后期则多侧重其学术思想研究,随着国内民俗研究的深入,对邓迪斯的相关研究也逐渐超越其原有的研究框架,以求取得民俗研究领域的共识性话语;精神分析虽是邓迪斯极具代表性的研究,但近些年并未引起学界广泛的关注,反而是其结构分析、语境研究、本体研究、“元民俗”建构等理论逐渐成为研究的热点,这与中国民俗学当下话语转型不无联系。中国学者也从邓迪斯的译介走向其思想研究及理论实践,促进了邓迪斯学术思想在国内学界的传播和应用,亦激发了相应的学术对话交流。