靖安油田杨66井区延10储层非均质性及流动单元

2022-07-28马永宁魏龙杰吴珍珍何子琼郭艳琴

马永宁,魏龙杰,吴珍珍,何子琼,傅 塬,郭艳琴

(1.中国石油长庆油田分公司 对外合作部,陕西 西安 710018; 2.西安石油大学 地球科学与工程学院/陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西 西安 710065; 3.成都锦城学院 建筑学院,四川 成都 611731)

引 言

目前,我国多数油田进入开发中后期,其储层分布复杂、物性差、非均质性强,使油田后期含水高、采收率低的问题愈发显著,因此,如何改善开发效果、提高采收率是目前面临的主要问题[1]。近年来,储层非均质性和流动单元逐渐成为油气勘探领域的热点,其研究对油气分布规律及油藏开发具有一定的指导意义[2]。储层非均质性是储层表征和油藏描述的主要内容,是影响油气聚集的主要因素,具有不同的分类方案[3-6]。流动单元的研究是非均质性研究的延伸。流动单元内部不论是纵向还是横向,其岩层的渗流特征都基本相似,并随着开发的进行呈动态变化[7-10]。由于流动单元与储层非均质性之间存在特定的关系,即同一流动单元内储层性质基本均一,而不同流动单元内储层的性质差别明显,因此,为深入研究不同流动单元的内部特征,研究储层非均质性就显得非常重要。

延10油层组是靖安油田杨66井区的重点勘探层位,并且显示出良好的油气勘探潜力。截至目前,多个区块已在延10油层组实现工业油流的突破。多年来众多学者对延10油藏做了较多研究和评价,主要为储层特征、油藏类型、砂体叠置关系、敏感性、储层非均质性及砂体连通性等的评价[11-16]。研究区延10地层发育稳定,厚度变化较小,依据沉积特征及含油性自上而下划分为延101和延102,其中延101油藏较延102富集,又将延101分为延1011和延1012两个小层,其中,延1011小层含油性好,是最主要产油小层。依据沉积旋回,进一步划分为延1011-1和延1011-2两个小层,两个小层厚度相近,平均厚度分别为10.4 m和10.3 m。本文以延1011小层为研究对象,综合岩心观察、压汞测试分析、薄片鉴定、测井资料解释结果以及统计学研究方法,深入探讨储层的岩石学、物性特征及不同小层的非均质性差异,通过孔隙度、渗透率、储层质量因子IRQ和流动带指数IFZ的聚类分析进行储层流动单元划分,指出油藏有利富集区的分布与流动单元的内在联系,拟为区内油藏的精细化开发提供可靠的理论依据。

1 储层岩石学特征

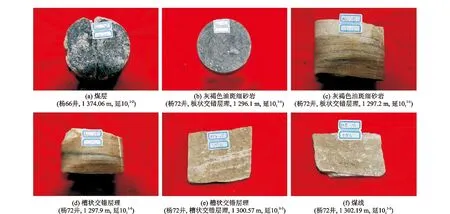

研究区延1011岩石类型按粒度划分主要包括细砂岩、粉砂岩和泥岩,砂岩颜色以灰褐色、褐色、灰色和灰黑色为主,而泥岩多为黑色。泥岩中常夹煤层(图1(a))或煤线(图1(b)),砂岩中发育槽状交错层理(图1(c)、图1(d))和板状交错层理(图1(e)、图1(f))。砂岩碎屑成分体积分数为93%~96%,平均94.2%。其中,石英体积分数最高(一般介于59%~62%,平均60.5%),长石体积分数次之(一般介于26%~32%,平均28.8%),岩屑最少(8%~13%,平均10.7%),岩屑主要为火成岩中的喷发岩及花岗岩岩屑、变质岩中的石英岩岩屑和云母矿物碎屑、泥化碎屑及泥晶碳酸盐碎屑。填隙物体积分数为4%~7%,平均5.8%,主要为颗粒之间的自生黏土矿物、碳酸盐矿物(方解石、白云石、铁白云石)、硅质以及蒸发岩矿物(硬石膏)胶结物。其中,自生黏土矿物以伊利石为主,其次为伊蒙混层和绿泥石,高岭石较少(表1)。

图1 岩石类型及沉积构造

表1 杨72井X-衍射黏土矿物分析报告

2 储层物性特征

区内2口典型井的实测物性资料统计结果显示,延1011物性参数(孔隙度、渗透率)变化范围相对较大。延1011-1孔隙度一般介于3.3%~19.7%,平均17.1%,延1011-2孔隙度介于10.6%~19.6%,平均16.4%。杨66井孔隙度大多集中在16%~20%,杨72井多数集中于12%~18%(图2)。延1011-1渗透率介于(0.7~357.6)×10-3μm2,平均103.5×10-3μm2,杨66井渗透率集中于(100~500)×10-3μm2的占比达58%,其次为(50~100)×10-3μm2和(10~50)×10-3μm2的,占比分别为29%和13%,杨72井渗透率集中于(10~50)×10-3μm2的占比为50%,其次为(1~10)×10-3μm2的,占比40%。延1011-2渗透率介于(0.8~732.6)×10-3μm2,平均122.8×10-3μm2。杨66井渗透率集中于(100~500)×10-3μm2的占比为50%,其次为(10~50)×10-3μm2和(50~100)×10-3μm2的,占比分别为21%和19%。杨72井渗透率全部集中于(1~10)×10-3μm2(图2)。

图2 延1011储层实测孔隙度、渗透率频率分布

测井解释的孔隙度统计结果显示,延1011-1、延1011-2的孔隙度分布范围分别集中于18%~20%和16%~20%,渗透率均主要分布在(10~50)×10-3μm2,与岩心实测值基本一致。因此,综合研究区实测物性资料以及测井解释的孔隙度和渗透率结果,研究区延1011小层属于典型的低—中孔、特低渗—低渗储层。

3 储层非均质性特征

3.1 层内非均质性

将单一砂体的内部在垂向上的储层特征变化称为层内非均质性,具体表现为岩石成分、粒度的差异导致渗透率的各向异性。其在根本上受控于沉积环境和水体流向、流速变化,表现为垂向粒度韵律和层理构造等对储层渗流特征的控制。研究区延1011层理构造主要包括槽状和板状交错层理,一方面导致储层非均质性增强,另一方面也会影响储层注水效果,如沿顺板状交错层理的方向更容易注入水,而槽状交错层理内部发育的纹层组合特征复杂,储层渗流特征在各个方向上差异明显,从而使其非均质性也增强。

为有效刻画储层内部的渗流能力的各向异性,通常选用渗透率变异系数(Vk)、突进系数(Tk)和级差(Jk)这3个参数进行定量表征。

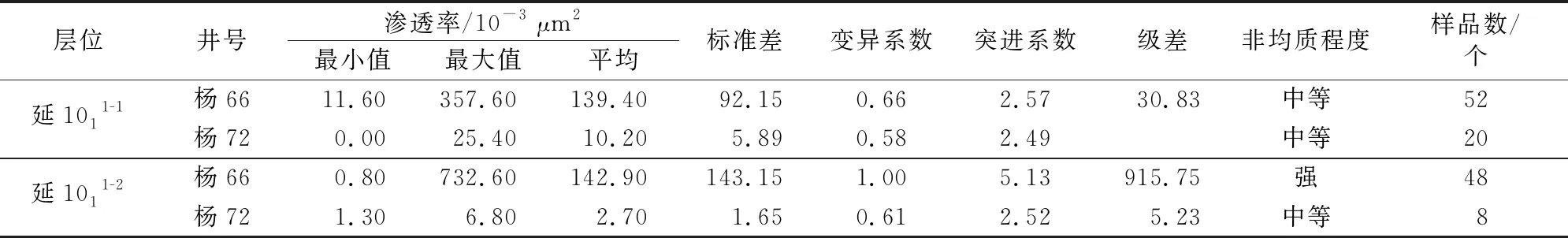

通过研究区杨66井和杨72井延1011单砂体实测物性资料计算得出的Vk、Tk和Jk(表2)与渗透率非均质性参数评价标准(表3)对比结果表明,延1011-1小层层内非均质性处于中等,延1011-2非均质性相对较强,级差最大值可达915.75,为中—强非均质性。

表2 延1011渗透率非均质性参数

表3 渗透率非均质性参数评价标准

3.2 层间非均质性

含油层系级别内部不同砂层之间的储层性质差异通常用层间非均质性来表示,其受控因素主要为沉积相,表征参数通常包括隔夹层的岩性和厚度、分层系数及砂岩密度等。

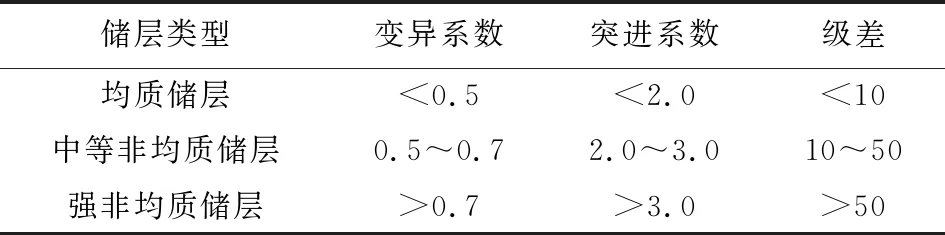

单砂体之间通常被隔夹层分隔,隔夹层一般不具渗透性或者渗透性很差,岩性多为粒度较细的粉砂质泥岩或者泥岩。隔层厚度一般较大、分布范围广且厚度稳定,从而能够有效阻隔油、水在不同砂层之间渗流。夹层厚度相对较薄、分布范围较小、分布不稳定,夹层一般对上下连通不起阻隔作用。研究区延1011一般发育1~3层,以发育1层为主,延1011-1发育1层的占63%,延1011-2发育1层的占52%(图3(a));延1011的单个夹层厚度以0~2 m为主,在延1011-1和延1011-2分别占42%和72%,其次为单个夹层厚度2~4 m(图3(b))。

图3 延1011各小层隔夹层数与单个夹层厚度分布特征

分层系数通常与单井的平均钻遇砂层数有关,单井钻遇砂层数越多,分层系数越大,储层的层间非均质性也越强。而砂岩密度一般越小,储层的层间非均质性则越弱,储层越均一。延1011-1和延1011-2这两个小层的分层系数基本无差别(两个小层均为0.97)。延1011-1砂岩密度介于20%~90%,平均61%,延1011-2砂岩密度主要为80%~100%,平均83%(表4),数据表明延1011-1非均质性略强于延1011-2。

表4 延1011分层系数及砂岩密度统计

3.3 平面非均质性

砂体的平面非均质性主要由其在平面上的规模、形态、外部连续性、内部连通性以及内部物理性质等因素引起。

砂体的基本形态有席状、土豆状、带状、鞋带状以及不规则状,砂体形态主要受沉积微相的控制。区内延1011沉积环境主要为辫状河沉积,骨架为河道砂坝微相,其次还发育泛滥平原微相。在物源方向的控制下,河道砂坝中砂体形态相对统一,基本为北东—南西向展布的条带状,延1011-1、延101-2小层不同微相砂体厚度变化较大,泛滥平原砂体厚度相对较小(<2 m),而河道砂坝砂体厚度相对较大(>4 m),主河道砂厚度最大可达到8 m以上,部分区域砂厚大于10 m,受东北方向物源的控制,北东—南西向砂体连续性相对较好(图4)。

图4 延1011砂体厚度等值线平面分布

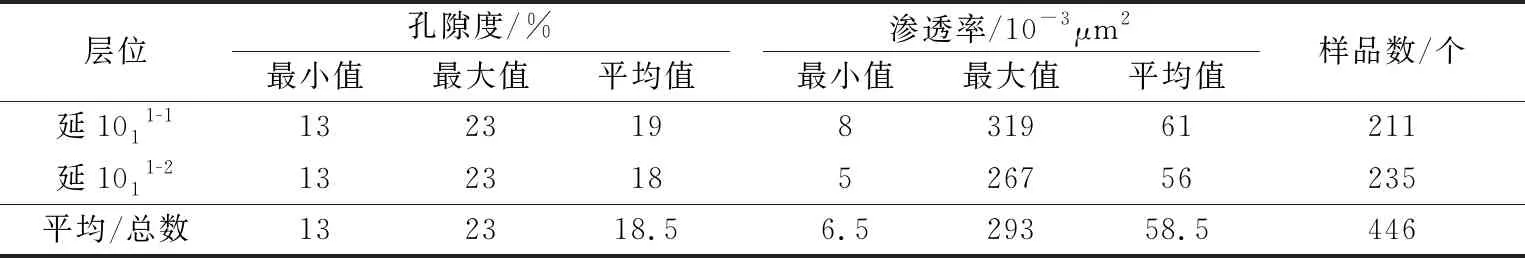

虽然岩石的组成、结构、沉积构造及成岩作用等对储层物性影响较大,但根本上都属于沉积作用对储层物性的影响。河道砂坝微相中砂体厚度大、砂岩粒度粗、分选好、碎屑组分含量高、杂基含量低,一般发育高孔、高渗带。研究区延1011-1孔隙度在13%~23%,平均19%,渗透率(8~319)×10-3μm2,平均61×10-3μm2;延1011-2孔隙度为13%~23%,平均18%,渗透率(5~267)×10-3μm2,平均56×10-3μm2(表5)。主河道孔隙度为16%~20%,个别井区大于20%,渗透率为(10~100)×10-3μm2,个别井区大于101×10-3μm2(图5)。

图5 延1011储层物性参数等值线平面分布

表5 研究区延1011储层物性统计

4 储层流动单元划分

4.1 流动单元划分的步骤和方法

通常将一个影响流体流动的储集带称为一个流动单元,但这个流动带需具备的最典型的特征是其在纵、横向上要相对连续、内部的孔隙度和渗透率以及层理特征都比较相似[17-18]。流动单元划分主要分两步:(1)确定砂体连通与渗流屏障的分布情况,(2)确定连通体内部的渗流差异[19-20]。具体来说,是通过对储层非均质性的研究对连通体进行划分,结合储层基本特征研究进行储层分类评价,明确连通体内的渗流差异。

目前的流动单元划分方法可归纳为定性分析和定量储层参数分析两类。定性分析以地质方法为主,主要有沉积相划分、岩性-物性划分及孔喉几何形状表征等方法。定量储层参数分析以数学方法为主,主要有孔隙度-渗透率划分、渗透率差异指标、存储系统-储集系统划分、非均质综合指数(IRH)、流动带指数(IFZ)划分和聚类分析等方法[21]。

4.2 研究区流动单元划分

流动单元表征的核心是如何在众多影响因素中找到控制储层渗流特征最关键的因素[22]。流动单元主要强调渗透率和孔隙度的相似性,因此,本文选取能直接或间接表征储层渗流特征的4个主要参数:孔隙度(Φ)、渗透率(K)、储层质量因子(IRQ)和流动带指数(IFZ),通过聚类分析方法对其进行聚类分析,并基于此建立判别函数,再利用判别函数计算结果对研究区储层流动单元进行划分。

Kozeny Carman方程指出,孔隙度与渗透率关系为

(1)

式中:K为渗透率,Φ为孔隙度,He为结构性能常数。式(1)两边分别除以Φ并开平方得

(2)

如果渗透率单位为10-3μm2,则定义下列参数:

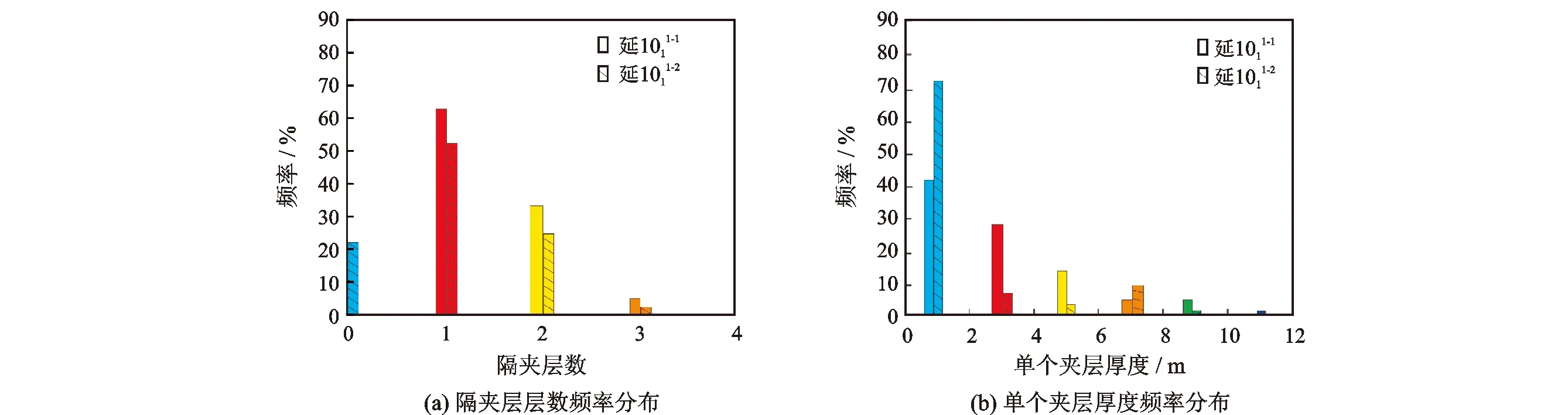

对杨66区延1011的两个小层进行储层流动单元聚类分析,划分出3个流动单元(图6,表6),并得出下列判别函数:

表6 不同储层流动单元参数及物性特征

延1011-1判别函数:

FⅠ(IRQ、IFZ)=-774.498IRQ+263.739IFZ-228.004,

FⅡ(IRQ、IFZ)=-751.771IRQ+239.125IFZ-143.997,

FⅢ(IRQ、IFZ)=-782.747IRQ+238.6IFZ-124.793。

延1011-2判别函数:

FⅠ(IRQ、IFZ)=-391.925IRQ+131.477IFZ-72.646,

FⅡ(IRQ、IFZ)=-398.835IRQ+143.399IFZ-99.299,

FⅢ(IRQ、IFZ)=-333.541IRQ+140.170IFZ-133.289。

表6显示,2个小层的Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类流动单元的IRQ和IFZ平均值相差基本不大,即不同小层同级别的流动单元渗流能力基本相似,而同一小层内不同级别流动单元的IRQ和IFZ指数差异明显,表明不同级别的流动单元的渗流能力具有显著差异,这一规律在2个小层均有体现。即如图6所示,延1011的各小层中,随着流动单元级别的降低(即从Ⅰ类到Ⅲ类流动单元),储层质量因子(IRQ)和流动带指数(IFZ)均会逐渐减小,指示其渗流能力逐渐减弱,储层非均质性增强。

图6 杨66区储层流动单元聚类分析

4.3 研究区流动单元平面分布特征

研究区延1011的流动单元平面分布图显示,2个小层中Ⅱ类流动单元最发育,并且具有较强的非均质性。总体上,流动单元类型在平面上具有分带性好、分布范围广和规模变化较大的特征。Ⅰ类流动单元主要呈零星状分布于研究区中部和南部,Ⅲ类流动单元分布在中部以及南部、东北部的边缘。油藏分布与富集受储层性质控制较显著,2个小层油藏主要集中于Ⅰ类和Ⅱ类流动单元中(图7)。

图7 杨66区延1011储层流动单元及油藏平面分布

5 结 论

(1)研究区延1011的孔隙度集中分布于16%~20%,渗透率主要分布在(10~50)×10-3μm2,为低—中孔、特低渗—低渗储层。层内非均质性为中—强,延1011-1层间非均质性相对于延1011-2较强,储层物性受沉积微相的控制,平面非均质性强,河道砂坝微相发育的区块砂体厚度大、砂岩粒度粗、分选好、碎屑组分含量高、杂基含量低,为高孔、高渗带。

(2)强非均质性致密砂岩储层中流动单元与油藏分布关系密切,区内共发育3类流动单元,延1011储层的2个小层均以Ⅱ类流动单元最为发育,Ⅰ类流动单元呈零星状分布,油藏分布与富集受储层性质控制,主要富集在Ⅰ类和Ⅱ类流动单元中。