上颌牙列缺失固定种植与可摘义齿咬合特点及肌电电位比较

2022-07-28王广鸣张梦洁

王广鸣 张梦洁 王 飞 陆 伟

牙列缺失是一种口腔常见的多发疾病。据相关研究[1-2]报道,牙列缺失若不及时采取合理有效的治疗措施进行修复,可能会进一步造成颞下颌关节等部位发生有害变化,严重影响患者的咀嚼功能。固定种植、可摘义齿是临床中常用的两种修复上颌牙列缺失的种植体固位的方法。目前,临床多采用种植体固位修复牙列缺失,其治疗的目标是恢复口腔功能并维持咬合系统的稳定[3]。对于牙列缺失患者,采用固定种植及可摘义齿哪种固定方法效果更佳目前尚不明确[4-5]。为此,本文对78例上颌牙列缺失患者,通过随机对照研究,比较固定种植与可摘义齿修复的咬合特点及肌电电位变化,旨为该类患者选择合适的修复固位方式提供参考依据。

1 资料与方法

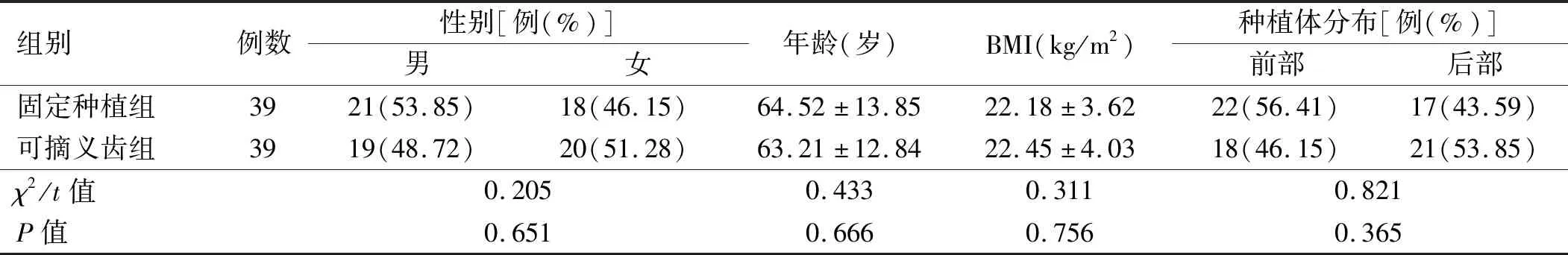

1.1 一般资料 选取2020年3月至2021年2月中国人民解放军联勤保障部队第九○四医院收治的78例上颌牙列缺失患者,其中男性40例,女性38例;年龄32~87岁,平均(63.87±12.54)岁。采用随机数字表法将患者分为固定种植组和可摘义齿组,每组各39例。两组患者性别、年龄及身体质量指数(body mass index,BMI)等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

纳入标准:①所有患者符合牙列缺失诊断标准[6];②均为上颌牙列缺失;③符合种植体固位修复指征[7];④患者对本研究知情同意并签定同意书。

排除标准:①有明显疼痛、浮肿等不适症状者;甲状腺功能减退者;②合并骨代谢异常、肾脏衰竭病史者;③有正畸治疗史者;④白细胞功能失调或有营养缺乏症病史者;⑤有偏侧咀嚼习惯、颞下颌关节异常者。本研究经本医院伦理委员会审批通过(批准文号:2020-03-01)。

1.2 方法 两组患者修复前均进行双侧颞颌关节检查,并拍摄曲面断层片及薛氏片后,取研究模型,记录原有的颌位检验,并确定颌位关系,进行咬合重建,制作过渡性义齿;试戴3个月后依照最终的颌位关系制作固定义齿(需临时粘接2周后无不适症状后再行永久粘接)或可摘义齿。固定种植组,给予固定种植修复,确定种植牙数量、大小及适应程度,局部麻醉后埋入种植体,并缝合黏膜,待种植体与牙槽骨组织完全密合后,制作上部修复冠并固定于固定于种植体上;可摘义齿组,给予可摘义齿修复,依据采集好的印模及颌位关系制作假牙,并有高年资的技师完成基托、卡环人工牙的排列,可摘义齿修复均采用微螺栓固位;制作好的义齿由医生对患者进行口腔内调颌,同时教会患者义齿摘戴方法。

1.3 观察指标 观察两组修复前后咬合特点及咀嚼肌肌电电位。①咬合特点:使用8.0版本的T-scan 数字化咬合分析系统(美国Tekscan公司)作为牙合特征监测及记录器;受试者需端坐直立,依据牙弓宽度选择合适的传感器,嘱患者进行牙尖交错位,前伸位,左、右侧方咬合位4个咬合动作,记录并分析牙尖交错位咬合指标(咬合接触时间、差值帧、咬合力中心点位移、咬合力中心前后向偏移度及咬合力中心左右向偏移度),前伸、侧方位咬合分离时间[8]。②肌电电位[9]:使用BioPAK 7.0型肌电仪测定咀嚼肌(静息、最大紧咬状态下)肌电电位,重复测量3次取平均值。

2 结果

2.1 两组患者牙尖交错位咬合指标比较 固定种植组咬合接触时间、差值帧、咬合力中心点位移及咬合力中心左右向偏移度均小于可摘义齿组,差异有统计学意义(P<0.05);两组咬合力中心前后向偏移度对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者牙尖交错位咬合指标对比

表3 两组患者前伸、侧方位咬合分离时间对比

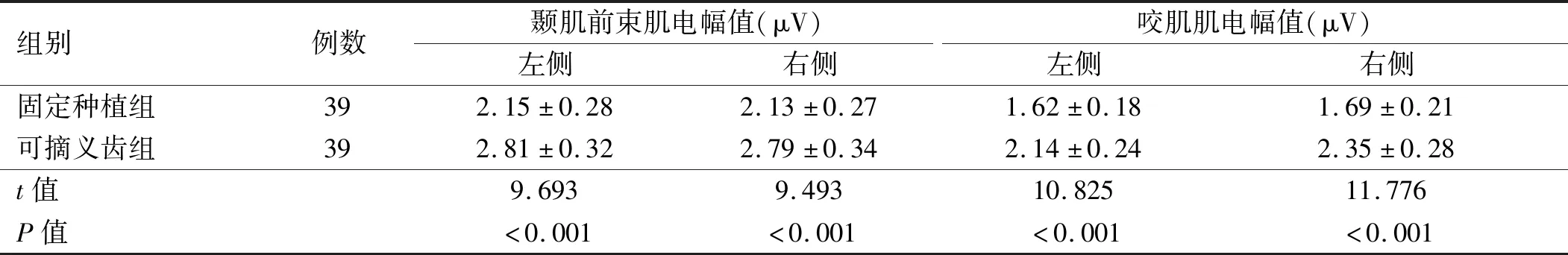

2.3 两组患者颞肌前束、咬肌静息状态时肌电幅值比较 静息状态时,固定种植组双侧前颞肌前束、双侧咬肌静息状态时肌电幅值均小于可摘义齿组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组静息状态时颞肌前束、咬肌的肌电幅值比较

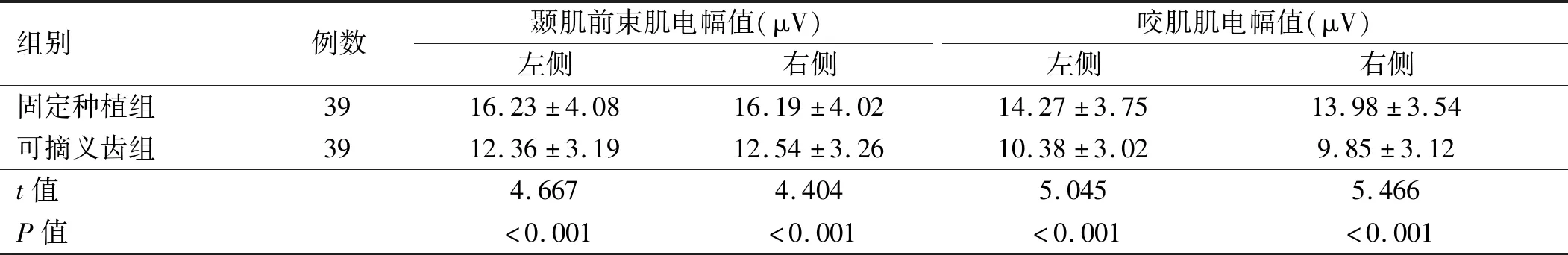

2.4 两组患者在牙尖交错位最大紧咬时颞肌前束、咬肌肌电幅值比较 固定种植组双侧前颞肌前束、双侧咬肌牙尖交错位最大紧咬状态时肌电幅值均大于可摘义齿组(P<0.05)。见表5。

表5 两组牙尖交错位最大紧咬状态时颞肌前束、咬肌的肌电幅值比较

3 讨论

牙列缺失的发生与口腔卫生等多种因素有关[10],其在降低咀嚼能力的同时还可促进其他慢性疾病的发生发展,严重影响了患者的生活质量及健康,需及时采取有效措施进行治疗[11-13]。本文探讨上颌牙列缺失固定种植与可摘义齿咬合特点及肌电电位变化,旨为临床对上颌牙列缺失患者选择合适的修复治疗方式提供参考依据。

本组资料显示,固定种植组咬合接触时间、差值帧、咬合力中心点位移及咬合力中心左右向偏移度均小于可摘义齿组,差异有统计学意义(P<0.05);固定种植组咬合接触时间、差值帧、咬合力中心点位移及咬合力中心左右向偏移度均明显小于可摘义齿组(P<0.05);两组咬合力中心前后向偏移度差异无统计学意义,提示采用固定种植修复上颌牙列缺失可提高咬合稳定性、降低咬合里中心偏移。正常状况下,咬合接触时间应<0.2 s,据相关研究[14]报道,咬合接触时间的延长与正中不稳定、早接触等相关,其可能会致使颞下颌关节紊乱病的发生。可摘义齿修复上颌牙列缺失时咬合接触时间延长,分析原因可能与咬合过程中可摘局部义齿的旋转、摆动及翘起等有关[15]。

咬合力中心点位移能够反映咬合过程的动态变化,咬合力随咬合接触的不同可不断发生变化;上颌牙列缺失患者采用可摘义齿进行修复时咬合力中心点要经过较长的位移才能达到最大咬合力,咬合力中心左右向偏移度较大[16]。静息状态下颞肌前束、咀嚼肌肌电幅值可反映牙齿在非工作状态下的肌电活动情况,肌电幅值越低表示颞肌前束、咀嚼肌在非工作状态下越放松。本研究结果显示,固定种植组前伸位咬合分离时间、左侧及右侧方位时咬合分离时间均显著短于可摘义齿组(P<0.05),固定种植组双侧前颞肌前束、双侧咬肌静息状态时肌电幅值均显著显著小于可摘义齿组(P<0.05),表明固定种植修复可提高患者咬合稳定性,降低静息状态时颞肌前束、咀嚼肌肌电幅值。分析原因可能为,固定种植修复患者咬合较为稳定,可降低咬合过程中由于平衡干扰、对抗咬合不稳定等因素对咀嚼肌所造成的刺激,颞肌前束、咬肌在静息状态下较为放松,进而可降低颞肌前束、双侧咬肌静息状态时的肌电幅值。

牙尖交错位为闭口肌产生最大功效的位置,同时也是咀嚼食物时最重要的位置;正常人在牙尖交错位最大紧咬状态时,颞肌前束、咬肌均有强烈的肌电活动,此时肌电幅值可达到最高峰。本研究还发现,在最大紧咬状态时,固定种植组双侧前颞肌前束、双侧咬肌牙尖交错位肌电幅值均明显大于可摘义齿组(P<0.05),提示固定种植修复可提高上颌牙列缺失患者工作状态时颞肌前束、咀嚼肌的功能。在牙尖交错位最大紧咬状态时,上颌牙列缺失采用可摘义齿进行修复时颞肌前束、咀嚼肌肌电幅值均较低,分析原因可能与采用可摘义齿修复患者在静息时紧张、咀嚼肌疲劳僵硬等有关[17-18]。

综上所述,对于上颌牙列缺失患者,固定种植修复较可摘义齿修复可提高患者咬合稳定性、降低咬合里中心偏移,降低肌电的活动,提高咀嚼肌的潜力。由于本研究的样本量不大,对结果数据可能产生一定的偏倚,拟在后续的研究中扩大样本量,进一步验证本研究结果。