中国古典园林山水理念对当代大学校园设计的启示

——以浙江大学紫金港校区为例

2022-07-27毛旦毅浙江大学建筑工程学院

文/毛旦毅 浙江大学建筑工程学院

林广宇 浙江大学建筑工程学院 硕士研究生(通讯作者)

引言

中国古典园林是我国极具价值的文化遗产,不仅作为审美对象需要学习,更代表了先人对理想人居模式的物化形态。中国古典园林思想的模山范水和意境营造是其特有的建筑景观追求,这一追求也蕴含于城市规模的建设活动中。20 世纪90 年代,钱学森先生便提出了创立“山水城市”的概念[1]。30 多年来,我国学者进行着关于本土规划的研究,如王树声认为城市规划需要重拾风景营造[2],并研究总结了回澜、四望等六种城市结合山水的理念,尝试融山水理念于城市设计中。

由于城市尺度较大,城市设计作为城市规划与单体建筑设计之间的联系而介入,弥补规划中注重土地利用而欠缺空间设计的问题;在尺度较小的大学校园中,校园设计则用于在策略上为建筑、景观设计提供相关指导,协调整体,避免出现建筑自成一派的情况[3]。可以理解为,两种设计均为加强规划与建筑设计联系的手段,但前者用于拉进尺度,后者则提供宏观的指导。随着现代大学校园大尺度化,大学校园被视为微型城市或城市的一个综合体,校园设计和城市设计在作用上趋于相似。故融古典园林山水理念于城市设计的思路也在一定程度上适用于大学校园设计。如图1 所示,浙江大学紫金港校区因其大尺度和设计性而被视为当代典型大学校园。在本文中,笔者拟对中国古典园林的山水理念进行再思考,以浙江大学紫金港校区为例,探求其对我国大学校园设计的启示。

1 中国古典园林的山水理念概述

在古典园林著作《园冶》中,计成认为造园的核心为“巧遇因借,精在体宜”,“因”“借”属于方法论,而“体”“宜”是造园目标,“因”是对基地自然要素的审慎把握和融合,“借”是巧用周围环境,简言之,是对内外山水的综合利用,并将建筑等的地位置于山水骨架之后。《园冶》的首章便是“相地”,即对园林基地进行类型化认知,并抓住基地特点进行山水骨架的初步描摹,如写文章先立大纲,做到“相地和宜,构园得体”[4]。“相地”的重点落在“相”字上,即观察体会。“高方欲就亭台,低凹可开池沼”,可见山水骨架的建立并非为刻意的景观构想而大兴土木,而是基于地形的自有形态进行构建,顺应和谐,体现一种流传千年的生态观。

又因中国古典园林设计的主体多为文人士大夫,对诗情画意的追求是贯穿始终的,从谢灵运的《山居赋》,到王维的《辋川集》,再到文征明等人,文人墨客往往基于诗歌作品和山水画,以“意”为造园的底稿,以乐山好水为出发点,将无限的山水浓缩于有限的园林中,“以山以水,为堂为楼,以燕以息”。按童寯先生的概括,中国古典园林的三要点包括:曲折尽致、疏密合宜、眼前有景[5]。强调了园林营造对人之体验的追求,在实现这三点的过程中,将心中之景建造于“叠山理水”的空间组织之上,以建筑和花木为点缀,求得“缩天地于盈亩”的园林。

2 中国古典园林山水理念融入大学校园规划设计的思路

图1 浙江大学紫金港校区平面图(图片来源:浙江大学建筑系课程资料)

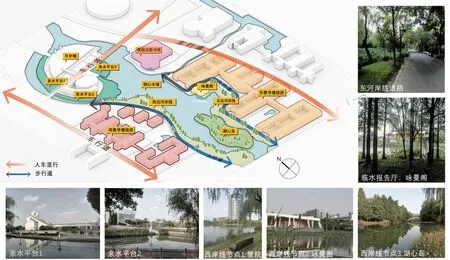

图2 核心水域分析图(图片来源:作者自绘、自摄)

从园林到大学校园,除了尺度扩大,还包括功能复杂化。单纯地将园林造景的手法进行嫁接的做法并不明智,并可能造成校园空间功能的不合理。将山水理念融入校园设计需深度挖掘古典园林的内涵,本节试从相地、立意、空间组织和风景营造四方面阐述园林山水理念融入当代大学校园规划设计的具体思路。

2.1 相地

相地,即充分理解自然地形和景观,以将人工、自然景观巧妙融为一体,是建立在山水骨架上的顺势而为。中国古典园林的做法往往是在现有基地基础上,无为、少为,却起到宛自天开的效果。《园冶》就山林地、城市地、村庄地、郊野地、傍宅地、江湖地六种类型基地进行论述。这种将基地类型化的方法对校园设计有极大的参考意义。在校园设计中,建设用地性质基于上位规划无法更改,但在具体设计过程中,可以对建设用地进行类型化的梳理,进而精选土地,使优势最大化。

紫金港校区位于西溪湿地边缘,本身属于江湖地,其校园设计最大程度地保留了水系,以人地和谐为立意,巧用水系,营造景观,延续水脉文化。从校园内部来看,紫金港校区大致可以分为水域地、林坡地和一般校园地。一般校园地按功能可划分为体育地、后勤地、教学地和科研地等。水域地除启真湖一带外,还包括南华园一带。南华园毗邻启真湖,最大程度地保留了湿地水系,极具生物多样性,是鸟类的栖息地。小体量的仿明清建筑在最小程度破坏生态的基础上打造了一处园林,成为启真湖西岸线的一处重要游憩节点。园内连廊的设计提供了良好的观景平台,在此展开人与自然的对话。校内林坡地则是以校友林为代表。校友林位于大食堂以南、月牙楼以北,处于生活区和教学区分界线处。校友林背面正对大食堂的文化广场,为主要入口,契合服务学生课余活动的设计宗旨;南面则呈弧形与月牙楼水系相对,设置古亭,大面积的草坪为学生运动活动提供了场所,丰富沿湖景观;西面则正对生活区与教学区的主道路,通过设计观赏园艺,丰富了沿路景观感受。

2.2 立意

在立意方面,冯纪忠先生曾有言:“(园林)北南宋是写自然,写山水精神,到了明清开始写意,苏州园林是写主人自己的意,这是园林发展的历史。”[6]单纯写自然而无人文精神的空间是最初级的模仿,中国古典园林精髓的最重要一点还是落在“意”上。意在笔先,这是中国几乎所有传统艺术形式不变的理念。当代校园设计也需对意境、人文与自然山水的相互感知有所追求,即在开展建筑设计和景观设计之前明确立意,并在过程中引入立意导向的策略。

紫金港校区选址于郊区,距西溪湿地中心区域不过2 公里,其中东区近五分之一面积为水域,山水条件得天独厚。紫金港校区以“园林化”“生态化”为主要目标,试打造西溪郊区一处“人工园林”,以水为设计重点,巧用水体,以水为纽带打造景观节点和各建筑组团,体现人地和谐的设计立意。在明确立意后,采取相应策略,以贯之地以立意为导向开展核心区域的设计。

在总体结构上,东区中部保留大面积的水域——启真湖,并以此作为东西教学片区的分界线,打破了20 世纪我国大学校园规划中网格轴线的模式。核心区域大片水域的保留解决了大学由于本身尺度过大、建筑高度过高而园林感受平淡微弱的问题,为打造大学园林创造了条件。紫金港校区内园林设计呈四级网络系统,分为“中心之园”“组团之园”“单体建筑围合之园”和“建筑内部庭院”[7]。启真湖即为“中心之园”。

如图2 所示,从功能分布及节点来看,启真湖两岸分别为东西教学楼组团,以月牙楼为主体的人工岛作为东西岸的主要联系,将水域与学生活动紧密联系,增强了水域的停留观赏性。人工岛沿岸线设置三处亲水平台,巧用环境,打造了众多学生休憩、活动的场所。东西岸线一曲一直。西河岸线蜿蜒曲折,通过自然的岸线形态塑造,创造大量用于游憩的积极空间。同时,对岸建筑的设计也与西岸线形状紧密结合,营造了三处景观停留节点,分别为对岸的管院及图书馆、咏曼阁、湖心岛,使六百多米的岸线层次丰富、意趣盎然。东河岸线则相对规整,停留性较弱,以通行为主。东岸设计有临水报告厅——咏曼阁,通过小体量的设计将学生活动与自然景观巧妙结合,起到“略成小筑,足征大观也”的作用。

除上述几点,为更好地感知水景,营造良好步行氛围,两岸也进行了机动车分流,在出行便利的基础上,将车行道隔离于核心区域之外。

2.3 空间组织

图3 医学院组团内序列三(图片来源:作者自摄)

在空间组织上,山水理念追求现代语境下的疏落有致。疏落有致是西方对中国园林的第一印象。英国的威廉·坦普尔爵士曾以音译单词Sharawadgi 来形容对中国园林空间美的印象。尽管中国传统官式建筑常以院落轴线的组织手法来强调威严的气势,但先秦之前的城市布局中尚未形成这一点。当时虽崇尚“高台榭、美宫室”,但并非为了宣扬气势,而是对自然的模仿和顺从。可以说,中国自古以来多以含蓄蕴藉作为艺术的主体风格,如拙政园小沧浪水院、网师园中部景观,均运用园林中的常用元素,组合穿插,以中部水景为核心,虚实相生,景观序列开阖变化,形成丰富的景观层次。“庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数”便是指这种空间体验。

当代大学校园中交通可达性需求日益加强,但这与园林中所强调的空间层次感并不相悖。在清晰的交通组织前提下,空间层次的丰富也是校园设计需重视的,尤其是结合曲折萦回的山水构成诗意盎然的景观。紫金港校区医学院组团的空间组织便体现了这一点。医学院组团位于东区西南角,由医学教学楼、医学科研楼、药学楼、动物中心城和农医专业图书馆组成(图1)。从图底结构上看,医学院组团建筑关系疏松,呈现非对称的半围合院落形态,其中亮点便是建筑组团与内部水景的紧密关系。

从园林层级上看,组团内部形成了“组团之园”。“组团之园”以南北向的两座石拱桥为界分为由东向西的“观-行-停”三个序列,层层递进,人的空间感受不断加强。石拱桥不仅承担组团内南北的主要交通功能,更分隔了“组团之园”,起到打断、变化的作用。“观”是指专业图书馆西南角至拱桥间的景观(图3)。此处的水景以观赏为主,图书馆二三层的“L”型阳台及该建筑45°体块所形成的露台形成了多个观景点。第二个序列是指动物中心楼和药学楼之间两座石拱桥所围的空间。在这个序列中,水景北侧,即靠药学楼一侧,承担通行功能,只设置了一处与亲水平台相连的台阶;南侧则设置多处步石和台阶,营造趣味的行走感受。

最后一个序列是医学科研楼围合成的“单体之园”。医学科研楼在临水一侧设置多层次、多方位的室外楼梯,不仅满足了建筑内部通行功能,更将建筑与水景进行搭接,形成多个观景休憩平台(图3)。科研楼东西两侧的室外楼梯分别与水景相接,产生一隅半围合的水域空间。除了相互穿插的楼梯和平台,正对水景的临水通道和底层水上架空层也带来丰富的空间感受,与园林中水上连廊有相似之处。镂空的建筑立面更是带来若隐若现之感,丰富了深浅层次感。水景以北的下沉式平台通过设置座椅,打造树下休憩空间。北面医学教学楼设置长距离室外楼梯,与科研楼搭接的室外楼梯形成对望,再次丰富空间层次。从远处眺望,科研楼的平台与郁郁葱葱的树木相互掩映,走近方显多变的景观层次。

2.4 风景营造

风景营造,譬如障景、漏景、借景、对景,都在追求景的构造,即童寯所言的“眼前有景”,并希望能够“步移景异”。在中国古典园林中,通过对高低呼应的设计,来形成远景与近景交织的手法十分常见,如苏州怡园的湖石假山,藕园的黄石假山,是重要的景观中心,并作为观景点,给人以四望的体验。

校园设计也应结合地理景观进行系统组织。上文提及的东区核心水体——启真湖两岸风景的营造也体现了这一点。从西岸线远眺对岸,近处的水景和远处管院楼高低呼应,远近相织。在园林地或林坡地中,丰富的地理要素使得风景营造较为容易。但在一般地中,如教学地,由于地理要素相对贫瘠,景观风貌往往趋于平庸生硬。但实际上,在自然风光欠缺的区域,将园林中风景营造手法进行灵活运用,也能营造出“步移景异”的人文风光。紫金港校区的西区文科组团(人文社科院系大楼)便通过这种方式来体现山水理念。在组团入口处,建筑障的设置一方面区分了院落的内外,增强了入口的气势,另一方面借漏景、障景的手法丰富风景层次。组团内部也设置了区分层次和空间关系的多处建筑障。前后相错的建筑障的设置将原本空旷的简单场景转变为路径引导性强且含蓄的景观,在行走的过程中景观不断演绎。建筑障中框景和漏景的设计增添了建筑入口的景观趣味。组团内还在建筑单体之间设置秩序性较强的构筑物,营造远近交织、空间感强的景观。

结语

中国古典园林山水理念与当代校园设计的融合,重点在精神继承,难点在于切入的方法。我们需辅以现代化的工具,与古为新,在传承和创新之间,寻求当今大学校园设计的“中国式”的切入点。在“相地”过程中,结合大数据等手段可以更系统地梳理大尺度的基地信息;在立意方面,如何在大尺度的校园中寻得一些情怀和意境,是对规划设计者的挑战;在空间组织和风景营造上,我们需要把握一以贯之的空间精神来处理更为复杂的校园要素。当代城市设计规划者,不仅要学习前沿的理论,更要扎根本土。在新时代背景下,结合对园林精神的挖掘,形成融古典园林山水理念于校园设计的思路,是当今城市设计者需要思考的课题。