江西阁山镇关坊村乡土聚落与建筑传承及其保护策略研究

2022-07-27雷贺玉南昌大学建筑与设计学院

文/雷贺玉 南昌大学建筑与设计学院

杨 芳 南昌大学建筑与设计学院

刘荣添 南昌大学建筑与设计学院

谢雨辰 南昌大学建筑与设计学院

引言

传统建筑承载着营造技艺及地域文化。关坊村当地仍保留部分传统建筑,对当地村落及传统建筑进行研究,探究其可持续传承路径,是对当地文化的保护,也是完善我国传统建筑遗址保护理论的学术需求。

1 村落生境

关坊村,明朝初期建村,原名镇上村,后因关氏始祖于此地开作坊,故名关坊,又因关氏始祖由陇西分封至此,当地居民自称“陇西分第”。1949年前村落繁荣,建筑雄伟,有“小南京”之称;耕读传家、尊师重教风气浓厚。现村落发展不济,遗风不存。

村中居民以关氏为主,关氏名宿关耀南,字道吾,咸丰年间进士,及第历任户部主事,广信府学教授[1]。为官清廉正直,不求荣达;钻研医学为民解忧,嗜好古文诗词,著作颇丰。

2 村庄结构

2.1 村庄布局与环境

关坊村位于宜春樟树市阁山镇,距樟树市区近十公里,但偏离主要干道,仅通过盐化大道联通外界,与周围村落隔农田相望;村中一条小溪供村民日用及农田灌溉。村子规模较小,约有五六十户居民(图1)。

2.2 街巷结构与整体风貌

关坊村正值新农村改造初期,新老建筑共存,新建民房集中于村庄西部,靠近村口;传统民宅主要集中在村庄东部,部分零星分布。新建民房前道路宽度适宜,小型汽车可通行,但传统民宅间形成的巷弄曲折狭窄,仅可两人同时通行。窄巷内沿建筑设有排水沟,与村边溪流贯通形成排水系统。

村中几处池塘,部分因村民长期挖土建房积水形成,但主要为村民有意挖建。当地传统观念认为水象征财富,建村之后,于村中福地挖塘蓄水,寓意财源永聚。

长期以来,村内建设缺乏系统规划,民宅布局与自然环境形态相呼应,村落整体呈现出相互融合的空间结构和生长形态。

3 村落建筑

据记载,关坊村具有学堂、宗祠、门楼及翰林、乡绅平民各个级别的宅第等众多门类建筑。但经过实地调研,当地现今仅有传统民居建筑与简陋门楼遗存。

3.1 民居建筑

3.1.1 平面特征

据有关记载与实地测绘,当地民宅普遍采用面阔三间,进深九架椽形制,平面呈梯形。中部为前厅、后堂,两侧为各功能用房。住宅两侧用房平面不完全对称,但基本遵循前窄后宽原则,因此使建筑整体表现为四周外墙长度不同,大门所在墙短,后门所在墙长。此类平面形式有“钱袋房”之称,意为聚财。但不宜出现大门直对窗或后门的情况,这象征钱袋破损,有失财之意。

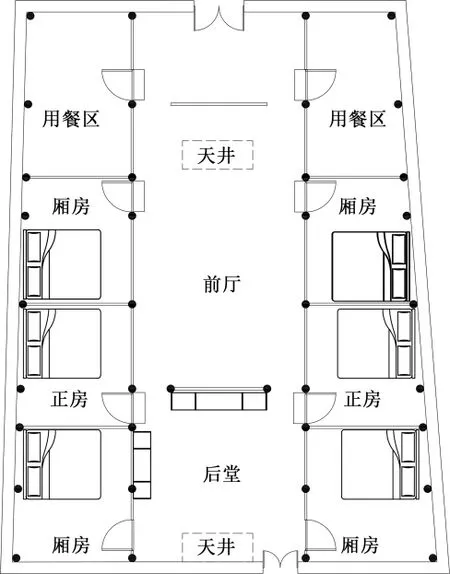

两边用房最前为用餐区,其次为厢房,正房,厢房,左右各有一户人家。前厅与大门入口之间设有照壁,减少视线对住宅内部的干扰,增加建筑内部空间的私密性。前厅不常使用,前厅后为后堂,作起居、尸馆表事等之用,厨房在外部。前厅与后堂上方屋顶均有开洞设有天井,村中民居建房用地紧凑,天井形式与北方合院式民居天井形式不同。雨水经天井洞口流入室内再经排水沟流出,民间说法为四水归堂,也有聚财之意。但由于受到现代化科技影响及不同家庭的家境、生活习惯等方面存在差异,建筑内实际使用情况略有不同(图2)。

3.1.2 立面特征

当地民居建筑有多种立面形式,但基本使用青砖灰瓦,色调统一。入口立面一般形式为墙体升高,两边高、中间低。大门为石质门框,门上设门罩,门罩采用栏杆式木构架。大门两侧对称设直条形窗,为室内用房提供采光。窗户上有通风口,设计雕花图案,有简洁木框或雕刻大理石框形式(图3)。后立面则无高起墙面,露出坡屋顶,只在底层设窗户,窗台较高。左右立面有阶段式或单坡式山墙,均很少开窗。

3.1.3 建造方式

关坊村的民居为典型的赣派建筑,以穿斗木构架为支撑,砖墙瓦顶为围护结构。桁、柱主要使用圆柱形木材,用料大小受建筑体量与使用位置影响。现存建筑木框架中存在木条缺失情况,但主要结构形式大致保留,基本为“三间九架”木框架,木构架为九柱十七桁穿斗屋架形式,柱上置桁,部分柱上为增强承托力增设下桁,柱间用数层穿枋联接构成排架。外墙处木排架筑夹泥墙,增强木架强度。木构架起可作为两层使用的空间,中间前、后厅区域层高更高,两边用房区域层高较低。木柱下为柱础,柱础外露既做承重结构又作为外观部分,同时用于保护柱脚(图4)。

图1 关坊村肌理图(图片来源:作者自绘)

图2 一般平面图(图片来源:作者自绘)

图3 入口立面图(图片来源:作者自绘)

图4 剖面图(图片来源:作者自绘)

村中传统民居建筑普遍使用砖砌外墙,下部为眠砌,夯实基础;上部为空斗砖砌筑,内部黄土填充,在维持墙体强度的基础上达到省材减重的目的。当地气候潮湿,部分家庭会使用更细小的砖以眠砌法加筑墙裙,以抵御潮气侵蚀,保护墙体。

3.1.4 装饰特点

村内传统民居建筑基本使用石制门框,内置木框架门扇,门框与门扇上受住户家境等因素影响,雕饰不同,但建筑外部总体装饰较少。建筑室内装饰相对较多,也更为繁复,多于窗扇、门楣处使用。室内窗扇使用镂雕与浮雕装饰,花样以植物、云纹、回纹边框为主。门楣上一般使用圆形回纹浮雕。

3.2 单体建筑

除民居建筑外,村落外围筑有一段砖砌围墙,围墙上分段设有多个砖石门楼,门楼样式简朴,规模较小。门楼作为重要的村落建筑,是一个村落的标志之一。关坊村门楼的门楣上刻有“陇西分第”四个字,表明村中居民祖先来自陇西。由于多年日晒雨淋,门楼上有不同程度的破损。

4 现状与保护策略

4.1 村落现状与困境

近年来,各地在实施移民搬迁工程与城镇化过程中产生了大量弃置的古村落[2]。在此社会背景下,关坊村占地面积小,经济落后、资源匮乏,受工业影响污染严重,村中大量居民向外迁居,老龄化现象严重,村落正逐步成为弃置型古村落。而长期以来,由于无法满足人们日益增长的生活需求,当地大量传统建筑也逐渐被废弃,加之缺少系统性保护措施,大量明清古建筑最终被破坏,失去价值。

当前,关坊村历史文化积淀及传统民居建筑未完全消亡,拥有其独特价值,但若仍不对当地遗产、文化等进行保护,关坊村将最终失去其独特性乃至被废弃。

关坊村现存古建筑大多完整性低,针对性研究极少,相关信息微乎其微。就关坊村而言,要保护当地传统建筑,应了解当地营造技艺特点。但由于现代工业化挤压传统工艺生存空间,如今当地缺少了解传统技艺的匠人及工艺传承发展的土壤。由于人口外迁,历史文化传承受阻。

4.2 村落保护措施建议

4.2.1 提升周围环境品质

现今关坊村附近有盐化化工厂,严重污染村庄及其周边环境,对居民生活和村庄生态危害极大。应当对化工厂进行严格管控,规范废水废料的排放,可增设绿化隔离带,完善设施建设,做到“既要绿水青山,也要金山银山”。提高村庄生态环境,构建绿色自然、生态友好型的关坊村,由此提高居民生活品质,缓解人口外流压力。

4.2.2 网络媒体的宣传

关坊村的人文事迹在村中流传百年,但如今只有一些老人了解,当地年轻人所知甚少。利用信息爆炸的时代特征,借助自媒体等网络形式对村落的社会现状、历史特性进行针对性包装宣传,同时加大对古建筑的宣传力度,提高居民认同感,增强保护意识,扩大关坊村知名度与影响力。以村中名宿关耀南为例,构建其相关事迹的电视剧集、连环画本等,使其生活化、具体化,从而深入人心。

4.2.3 政府对村落建设的支撑

村落建设需要系统地协调引导,国家政策是建设的基石,政府制定相关的法律法规,提供资金、技术支持,可以进一步完善对村落的保护工作。设立非物质文化遗产保护,提高村民对村内传统建筑及其建造工艺的重视程度;设立保护区,避免村内传统建筑受到进一步破坏,同时得到保护与修缮。

4.2.4 构建地域建筑资料库

1986年国务院公布第二批历史文化名城后,我国对城市历史领域及建筑遗产保护的研究才逐步开始。在全国发展文化保护与传承建设的热潮下,阁山镇的非物质文化遗产保护工作仍处于较为落后的阶段,当地历史建筑与大木匠工艺处于持续衰落的状态。构建地域建筑资料信息库能够保留当地现存建筑样本和建筑理论知识,充分利用新时代信息化特点,为今后村落的持续性保护与发展提供理论支持。

4.2.5 木作技艺传承人培养

传统建筑的保护离不开木作修缮,作为一项传统手艺,木作技艺的传承是传统建筑得以长期维护的关键。但当前由于现代建造技艺的发展以及繁杂的建造工艺,许多传统建筑技艺面临失传危机。关坊村如今缺少木作匠人,受损古建筑难以修缮。面对此状,关坊村可引入优秀工匠进行古建筑修缮,同时鼓励村民学习相关技艺。对木作技艺进行学习推广运行,能够为传统建筑保护工作提供支持与动力。

4.2.6 历史文化村镇的发展

特色小镇建设作为城乡建设的桥梁,推动我国城乡协调发展。历史文化特色小镇是地域文化内涵最丰富的区域之一,拥有重要的历史、文化、生态、经济等价值[3]。维护传统建筑是建设历史文化特色村镇的重要环节。推进历史文化特色村镇的建设,能够为村镇注入新活力,促进传统建筑的保护修缮,村落建设与建筑保护工作相辅相成、相互促进。

结语

江西阁山镇关坊村因自然环境与人文历史形成了特色的村落布局与民居形制。但由于当地重视程度不足,村落文化及传统建筑未受到保护。此项研究旨在充实江西古村落研究体系,并为关坊村地域文化与传统建筑的保护提供一定的参考。