中国大运河江苏段明清历史城市景观研究

——以淮安为例

2022-07-27苏州大学金螳螂建筑学院

文/单 超 苏州大学金螳螂建筑学院

席子菡 苏州大学金螳螂建筑学院

引言

始于春秋时期开凿的大运河,历经悠悠岁月、千百年沧桑,在保障国家经济繁荣稳定方面发挥了巨大作用。近年来,国家主席习近平多次就大运河文化遗产保护传承利用作出重要指示,并亲自谋划大运河文化带、生态带、旅游带和国家文化公园建设。2019 年,中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发《大运河文化保护传承利用规划纲要》和《长城、大运河、长征文化公园建设方案》;2020 年11 月总书记在江苏扬州考察时提出,要把大运河文化遗产保护同生态环境保护、提升沿线名城名镇保护修复、文化旅游融合发展、运河航道转型统一起来。

淮安,处运河南北适中之地,向北可控制漕船过黄河、入闸河,向南可控制江浙一带漕船①,明、清两代漕运最高管理机构“漕运总督”均设于此,实乃“咽喉之地”。淮安作为最重要的运河枢纽城市[1],其城市发展、繁荣,均与运河、漕运有莫大联系。

1 淮安城市遗产

1.1 沿革与城建

《光绪·淮安府志·卷三·城池》记载,秦汉时期还未有城池,东晋开始建立山阳郡,在淮安开始建筑城池,历经唐朝的修建、宋朝加固修葺、嘉定年间填塞洼地浚池洩水、元明修筑砖甓,旧城形制基本定型。“旧城周十一里②,东西径五百二十五丈,南北径五百二十五丈,高三十尺。为门五,东曰观风,南曰迎远,西曰望云,北曰朝宗。西南稍北旧有门,曰清风。”元末时期,张士诚部将史文炳兴建新城。“新城在旧城北一里许,高二丈八尺,围七里零二十丈,东西径三百二十六丈,南北径三百三十四丈。为门五,东曰望洋,西曰览运,南曰迎熏,北曰拱极,小北门曰戴辰。门各有楼,惟小北门无。东西有子城角楼四,南北水门二。新城即古北辰镇地,西瞰运河,东南接马家荡,北俯长淮。”嘉靖三十九年(公元1560 年),倭寇犯境,漕运都御史上疏请奏建造“联城”③。“联城在新旧二城之间,东长二百五十六丈三尺,起旧城东北隅,接新城西南隅。为四门,东南曰天衢(通涧河路),东北曰阜城(久塞),西南曰平成(通运河堤路),西北亦曰天衢(通北关厢各处),东西水门四……皆粮船屯集之地。”至此,淮安形成了“三城相连”这一独特的城市格局,这一格局在我国城建史上属特例。淮安三城毁于20 世纪50年代中后期。

从历代国家疆域图和运河历史记载,在封建社会时期,淮安长期在运河运输中担负了重要地位和作用,城市制度和城市规模也因漕运逐步扩张。“沿革与城建”反映了淮安在明清时期的枢纽作用,城市的繁荣也对运河功能的发挥具有促进作用。

1.2 公署/衙署

总督漕运公署,是域内最高行政机关,《光绪志》中记载,总督漕运公署在旧城中长街。与漕运相关的办公机构均在其侧,如盘粮厅等。

管理机构有:淮安府公署,在漕督署后街;通判署,在府署侧;儒学教授训导署,在府学内;山阳县公署,在中长街西;典史署,在县署侧。

武备机构有:中营副将署,在城内十王堂;中营都司署,在西长街北;左营都司署,在城内九板桥,守备署,在西长街北;右营都司署,在城外河下仓基坊,守备署,在新城内;城守营参将署,在城内东南打箔巷,守备署,在城隍庙巷;淮安卫守备署,在漕督署东;大河卫守备署,在北门内龙亭。

城中衙署林立,等级鲜明,反映出明清时期淮安是一个政治色彩,尤其是运河漕运管理特征鲜明的城市。

1.3 祠庙

城市中的祠庙,即祭祀建筑类型,或称为礼制建筑,是城市居民精神崇拜的寄托场所,同时也反映了封建社会的礼法制度——天人关系和等级制度。礼是伴随着国家、阶级而形成的,礼制建筑是礼仪活动的物质载体和直观反映,这在维系封建统治中起到了很大的作用。

城内重要的祠庙有:社稷坛,西门外;云雷雨山川坛,东门外;先农坛,西门外置有籍田四亩九分;八蜡庙,附先农坛;历坛,北门外;城隍庙,东门内;火神庙,城东北;东狱庙,西门外,今名泰山庙;天妃庙,北门外……

对淮安志中的祠庙进行梳理,会发现大多数的祠庙都与水有关:祈求风调雨顺、黄河不要泛滥、水位线平稳等,这是与淮安城运河文化息息相关的。

1.4 与运河相关的水工设施

水坝。淮安新城北、淮河南岸,古末口附近,有淮安“仁、义、礼、智、信”五坝,直至草湾新河开通后,五坝才废弃。同时,为了解决黄河水位上升、泛滥的问题,随着南运口的不断迁移,陆续建立了多处堤坝,其中天妃坝,是为里运河抵御黄淮交汇处激流冲击的保护性堤坝防护设施,是运河堤防体系中最重要的组成部分。根据记载,应为明万历七年(公元1579 年)所建,现为天妃坝坝体遗址。

船闸与水利枢纽。运河江南段于淮安境内最重要的运河水利枢纽为清口枢纽,这是为了避免漕运船只在黄河河道中行船面临浅滩等危险而开凿修建的。由于不断修建船闸,清口附近的运河航道形成一个显著的U 形河段,起到了调控水位、利于通航的作用。清口水利枢纽上,最重要的节制阀之一就是清江大闸,其有漕运咽喉之称,作用十分重要。

2 城市遗产在城市中的作用

2.1 淮安段运河的历史地位

淮扬运河,近代始称里运河,其修建和维护历史较长,体现了受到运河影响的时空范围内大规模河湖变迁和运河逐渐人工化的过程。其中被列入世界遗产名录的遗产点,位于淮安境内的是清口枢纽和总督漕运公署。清口枢纽,包括清口枢纽、双金闸、清江大闸、洪泽湖大堤,是为了解决运河“会淮穿黄”的难题而建设的大型综合性水利枢纽,是大运河上最具科技价值的节点之一,持续维护运行了四百多年。总督漕运公署遗址,是现存最重要的国家级漕运管理机构遗址。

针对黄河夺淮改变了淮河水系的状况,清口枢纽集成了与水动力学、水静力学、土力学、水文学、机械等相关的经验型成果,建筑了水流制导、调节、分水、平水、水文观测、防洪排涝等大型工程,成为枢纽工程组群,完整体现了明代著名水利工程专家潘季驯“筑堤束水、以水攻沙、蓄清刷黄、济运保漕”的工程意图,是人类伟大创造精神的成果。淮安清口枢纽体现了人类农业文明时期东方水利水运工程技术的最高水平,其整体性尤为突出,河道、闸坝、堤防、疏浚、维护、水文观测的工程共同组成运口大型水利枢纽,堪称人类水运水利技术整体的杰出范例。

图2 《运河图》淮关与淮安城部分(图片来源:美国纽约大都会博物馆藏)

淮安自明初就是连接南北漕运的转输中心,该城的经济发展与漕运是密不可分的。为了适应漕运之需,明政府特设漕运总督于淮安,督理漕政。钞厅即榷关,是征民间商税之所。运河以商路通畅,淮安的盐及大量的南北杂货转输都要经过淮安榷关。明代朝鲜崔溥所著的《锦南先生漂海录》中记载了作者于明成化年间(公元1465—1487 年)沿运河北上,途经淮安所见的“钞厅”“常盈仓”“漕运府”等情况,佐证了淮安总督漕运公署遗址的历史重要性。

此处公署,始建于宋乾道六年(公元1170年)。12—13 世纪(元代时期)这里是淮安路总管府。14 世纪时(明初)陆续改为淮安府署、淮安卫指挥使司署。明万历七年(公元1529 年),改为漕运总督府。直到19 世纪末20 世纪初(清末)迁并裁撤漕运总督,此处公署逐渐废弃。

2.2 构成城市轮廓和城市格局

以运河为纽带,最初,城市、乡镇因运河而起,其后城市沿运河扩张,与运河沟通,交换水量。运河为淮安提供水路交通,形成了运河穿过城区并与城河水系相沟通的格局,城市河流也成为运河体系的重要组成部分,也就具有了城市输水、排涝的功能。

城市轮廓景观包括建成建筑和自然景观,建成建筑包括城市的主要入城方向、具有代表性的建筑群体等;自然景观包括城市山水、风景特色等。以淮安为例,城市主要的建筑群,为城市中的漕运公署、府衙一带,城市中的自然景观,以运河水脉为主。

城市格局反映了城市规划思想。淮安城市没有明显中轴线,但城市整体呈现以运河航道为中心、四周发射状分布的特点。

图3 明初淮安五坝示意图(图片来源:中国大运河申遗文本)

2.3 形成城市特色

淮安城中的漕运管理部门、运河航道和商业,反映了城市功能,也是城市特色。这三者相互独立又密不可分:因运河而有漕运,因地理位置重要而设漕运管理,因漕运带动南北商业,促进地区经济发展。这也是淮安独特的城市特色。

城市特色功能第一位的是漕运管理。淮安作为“江北-大都会”,在大运河由南向北的漕粮运输过程中起到重要的起承转合的作用,城市内,与漕运管理和军事武备的衙署林立,就是最好的佐证。城市功能之二就是运河航道,联系黄淮,对大运河的贯通、畅通起到重要作用。同时还兼具“盘粮”作用。城市功能之三,就是商业。淮安因运河而兴,事实上,就是运河带来的城市商业的繁荣,尤其是在每年漕运开始和结束的时候,由于大量人口的涌入,使得城市愈发热闹,商业交易和贸易往来密集。

3 淮安历史城市景观构成

淮安历史悠久,历史文化景观因地制宜,有所不同,因此需要根据不同的特点和情况进行区分,在研究城市发展的历史中,找寻其发展踪迹和印记(有的会随着城市的变迁变得不明显或有所消失),然后将这些脉络一一整理出来,就能在保护利用中注入文化内涵。

因而,对淮安历史城市景观构成的分析,可以从两种分类方法上进行。

图4 清口枢纽遗产分区图(图片来源:中国大运河申遗文本)

图5 清口枢纽晚期阶段运行机制图(图片来源:中国大运河申遗文本)

图6 漕运总署遗址(图片来源:作者自摄)

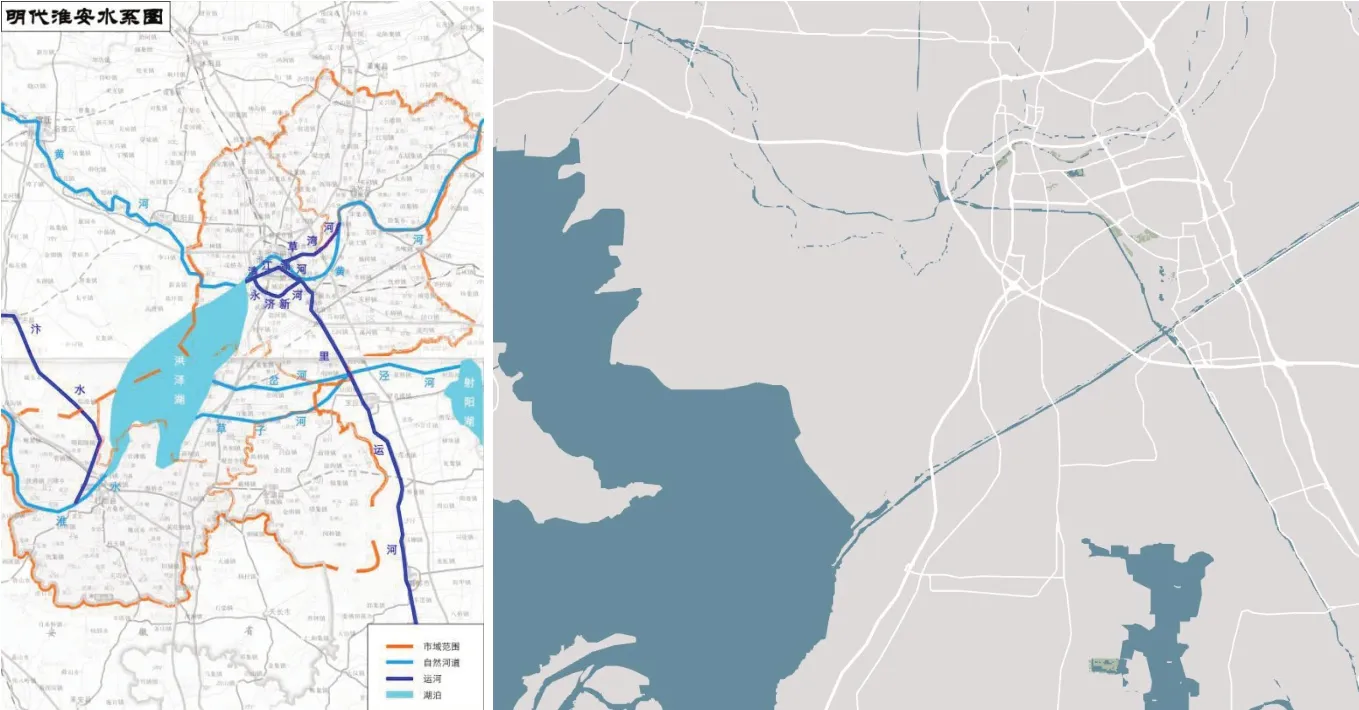

图7 左:明代淮安水系图;右:淮安现状图(图片来源:左:《中国大运河》申遗文本;右:作者自绘)

图8 淮安城内运河风光(图片来源:作者自摄)

一种是时间维度和空间维度上的。从时间维度来看,广义上的城市遗产包括城市建成遗产和城市现存遗产,这都可以看作是遗产的物质属性,也就是遗产在时间维度上的层积。淮安的建成遗产内,含有过去存在、现在已经成为遗址或者遗存的建筑类型,包括:古城城墙、城门、漕运公署、衙署、市集、坛庙、寺观,以及坝、闸、水利枢纽等。可以看出,这些点几乎囊括了中国古代城市中公共生活的全部内容。淮安的现存遗产,即中国大运河遗产。这两部分加起来,在时间上,覆盖了从明清时期至今的全部,这说明淮安城市历史景观在时间维度上,由古及今,绵绵悠长。从空间维度来看,即自然环境、建成环境、城市空间等,或者说是城市的非物质属性,也就是城市历史景观在空间上分布的内容。在自然环境上,淮安地势较为平坦,河湖交错、水网纵横,京杭大运河、淮沭新河、苏北灌溉总渠、淮河入江水道、淮河入海水道、废黄河、六塘河、盐河、淮河干流等9 条河流在境内纵贯横穿,洪泽湖的大部分位于市境内,还有白马湖、高邮湖、宝应湖等中小型湖泊镶嵌其间。城市建成环境指用于支持人类活动的人造的资源和基础设施,这里指其文物古迹分布较为集中的地段和历史街区,主要是现在的运河广场一带。建成环境是人的直接作用的结果,是诸多因素综合作用的表现,是历史的沉淀,反映了城市历史、文化的内涵。运河广场一带,正是反映了淮安历史上在运河漕运过程中的重要作用。因此,淮安城市历史景观具有时间和空间双重维度上的叠加。

另外一种是“点-线-面”的体系,此种体系偏重城市历史景观特色的表现方面。点,即是城市地标,主要表现在其所代表的历史文化内容和形式上。例如,淮安的漕运总督府,是明清时期漕运管理重镇的代名词,且肩负了运河中南部的重要职责。线,即是城市轮廓景观和城市格局。面,指的是城市历史景观的城市文化特性、特征和城市功能。

对城市历史景观的特色、表现方面等要素进行详尽分析,才能为城市历史景观的保护利用之特色保护提供依据。

结语

淮安是漕运及漕粮转输重地,长江流域及南方漕粮都必须经过此北上。明清时期利用大运河堤作为驿道,大运河边水陆驿站并举,保障了国家通讯体系的有效运作,且大运河对淮安沿线城镇聚落的文化与生活方式的影响至今仍清晰可见。令人扼腕的是,诸多繁荣景象现已不见,但运河余韵犹存,流传在淮安的运河小调也将世代传颂。

注释:

①光绪·淮安府志·卷一:明代改府领二州九县,幅员雄阔,地据江北之半,以南而京师、西近祖陵、又东南漕艘渡黄入清,淮安适当其隘要,故漕抚仓司屯衙并建于百里内……国(指清朝)初多仍明制。

②量地尺:1丈=345cm,1尺=34.5cm,1寸=3.45cm。

③俗称“夹城”。