“全球城市”建设背景下国际化社区的规划建设对策

——以成都市为例

2022-07-27徐樱瑛四川大学建筑与环境学院

文/徐樱瑛 四川大学建筑与环境学院 硕 士

周 波 四川大学建筑与环境学院 教 授 博士生导师 博 士

谭 敏 四川大学建筑与环境学院 副教授 硕士生导师 博 士(通讯作者)

引言

21 世纪以来,随着科技现代化发展及全球城市的建设,经济活动在全球呈网络状流动扩散[1]。跨国公司及外籍人士大量流动于其中。我国在“一带一路”倡议指引下,正不遗余力地推动全球化进程。国内各大城市纷纷制定以“全球城市”等为发展目标的空间战略规划。在全球化建设进程中,来自不同国家和地区的数量众多的境外人士,需要一定的城市空间来满足其生活起居需求[2]。这样的空间在文化与社会多样性方面为城市增加了国际化属性,同时也对城市产生了建设与管理的新要求。

本文基于我国全球城市发展进程中对国际化社区建设新需求的理解,以成都市为例,阐明“全球城市”建设背景下国际化社区的建设方向与重点,以期从最小建城单元上推动特大城市的全球化发展。

1 国际化社区发展历程及建设经验总结

1.1 我国国际化社区演化历程

文章通过对相关文献的回顾及历史资料的查询,梳理了我国外籍人士居住空间的演化历程,总共分为6 个阶段,在不同阶段外籍人士聚居空间有着不同的空间表现形式及管理理念。

外籍人士聚居空间最早出现在我国唐朝时期的长安城,其空间形式为唐朝政府在外籍人居住稠密的地段设立的蕃坊,蕃坊内外籍居民可延续原有生活习惯与民族宗教。

第二阶段为晚清民国时期的租界,对租界的管理奉行特殊主义,呈现完全自治的特点。

第三阶段是中华人民共和国建立初期,空间形式为前来援建的苏联专家建立的专家楼。专家楼与本地居民空间隔离,管理模式奉行优先主义,即在计划经济时代采取对专家楼提供优先供给的管理服务模式。

第四阶段为我国改革开放初期,随着国际交通站点的建设及国外制造业在我国特大城市的聚集,外籍人士在我国自发聚集形成了“跨国移民聚居区”[3]的居住空间形式。例如北京五道口和望京的韩国社区、清河街的印度社区,浙江义乌的中东社区,广州黑人社区等。该时期无特殊管理理念,外籍人士与外籍人士和外籍人士与本地居民之间出现较为明显的居住分异现象。

第五阶段是21 世纪初期,随着改革开放进程的进一步深化,大量跨国公司入驻,还有国家经济开发区建设吸引了全球人才空前聚集。同时期在外销房政策的影响下,我国出现了第一代自上而下规划建设而成的国际化社区,空间形式为现代居住社区,如上海联洋—花木国际化社区、东和国际化社区等。第一代国际化社区管理模式以外籍人士的需求为出发点,在物质环境建设与配套设施上参考国际标准并对外籍人士提供针对性服务,较好地吸引了外籍人士聚集。

表1 类国际化社区对比(表格来源:作者自绘)

第六阶段为21 世纪00 年代中期至今,随着内、外销售住房政策并轨,出现了第二代国际化社区,其目标人群除外籍人士以外还包括本地经济能力与生活水平较高的人士。相比第一代国际化社区在空间形式上体现了更多的生态理念,建设标准更高端。如上海的外高桥森兰国际化社区、康桥国际化社区、新江湾国际化社区等。但对外籍人士的吸引能力不如上一代国际社区,且并未提供国际化社区针对性的管理模式。外籍人士更倾向聚集于第一代已经形成一定社会聚居规模的国际化社区。因此第二代国际化社区未能达到人口规模上的国际化。

对我国国际化社区演化历程进行回顾可知,国际化社区仍然是当前我国承载境外人口的主要居住及生活空间。通过对比不同时期外籍人士居住空间的形式及特点差异可以得出,随着国际化社区的发展,外籍人士在物质空间上与本地居民的居住分异现象有所减弱,但对外籍人士的吸引能力以及其社会融入还有待提升。

1.2 国际化社区建设经验

北京、上海是我国国际化程度较高的特大城市和建设“全球城市”的先锋城市,也是最早一批国际化社区发展地。下文将总结两大城市国际化社区整体发展路径与建设影响,以及典型案例的建设特点,阐明其建设现状及优缺点[3,4],以期提供可借鉴的经验。

通过整理北京国际社区的区位与城市空间的关系,可以发现北京国际化社区的区位依附使馆地区和中央商务区的位置,使馆区的建设吸引外籍人口聚集,形成一定聚集效应后建成中央商务区,形成进一步吸引外籍人口聚集的循环效应。如北京麦子店国际化社区和望京国际化社区。

表2 国际社区配套指标体系表(表格来源:笔者根据居住区规范及实地调研自绘)

北京麦子店是北京2004 年首个国际化社区建设试点,是首个依靠上述路径建设起来的国际化社区,社区靠近使馆区和北京CBD,内部国际化资源丰富、涉外氛围浓郁。但由于缺乏对涉外资源的合理规划,以及符合国际化社区标准的管理组织体系,社区内部形成相对分散的几个区块,并未协调整体社区层面上的布局。且外籍人士除去少部分以租赁形式散居在当地居民中,其余大部分都集中居住在封闭的独立小区内,与本地居民相互隔离。

回顾近30年来上海国际化社区的建设发现,国际化社区的区位与经济开发区的位置密切相关,且随着国际化社区的发展促进了社区标准和所在地区能级的提升。具有典型代表的为上海碧云国际化社区。上海碧云国际化社区为配合上海市第一个国家级工业开发区金桥地区的产城融合发展,参照国际标准规划建设了碧云国际化社区。由于其设施配置及能级的设定明显高于传统社区标准,使其成为外籍人士聚集的吸引点,形成明显的国际化溢出效应,在满足自身需求的同时较好辐射周边区域。但仍然存在外籍人士与本地居民社会隔阂严重的问题。

基于以上分析可知,最初国际化社区的选址大多取决于该城市外商投资、中央商务的区位。而随着城市国际化的发展,早期形成的外籍人士聚居圈已较为成熟,外籍人士仍会趋向聚集在原有的国际化社区周边,以此在其原有空间范围上进一步扩散,形成不同功能不同类型的国际化社区。而过往的国际社区建设重点大多集中在物质环境方面,进而出现了一批符合国际化标准配套的高端社区。但缺乏对国际化社区社会空间的关注,社区内部普遍存在居民分异与文化隔离现象。

2“全球城市”背景下国际化社区的建设方向

在“全球城市”建设进程中,城市的经济发展、文化创新与影响力都是其未来发展的重要要素。通过上文对国际化社区建设历程的回顾,可以明确既往建成的国际化社区已不能再满足“全球城市”建设语境下的内涵。国际化社区的功能除去为外籍人士提供本地生活及居住空间外,还被赋予关注人文内涵,推动多元人群融合,促成地区国际化发展重要抓手的意义。因此,如何吸引外籍人士聚集,如何解决社区内文化交流、外籍人士融入等问题,如何标准化国际化社区空间建设,如何建设一个满足城市全球化发展需求的国际化社区,是未来国际化社区的重点建设方向。

3 国际化社区规划建设内容——以成都市为例

成都作为推动我国中西部城市群发展的主力城市之一,较早进入GaWC 全球城市体系且近年来层级上升较快[5],具备全球城市建设基础。成都的城市国际化社区建设经验对于我国其余特大城市更具备普适性借鉴意义。基于此,下文将以成都为例,对“全球城市”建设背景下国际化社区的建设内容进行讨论。

3.1 国际化社区的选址与分类

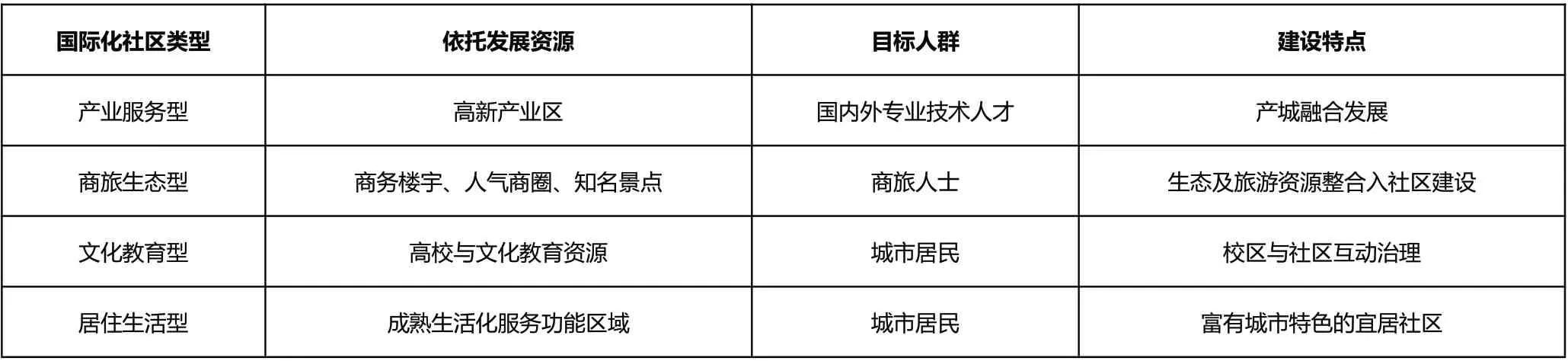

外籍人口的增长与城市经济和工业的发展有关,包括总部经济、跨国公司和外贸教育等。我国城市外籍人士聚集形式目前呈现“小聚居,大分散”现象。因此,我国城市在国际化社区的选址上不可脱离城市内部境外人口增长点。以成都市公布建设的国际化社区为例,依托4个商务、产业、文化资源较为丰富的外籍人士聚居片区;5 个外向度高的国家级产业园区;4 大城市发展新区和多个外向度高的商圈、街区、文化设施国际化资源对外籍人士的吸引,在全市范围内形成“四片五园四区多点”的布局结构。在此基础上,分析总结外籍人士生活需求及地区发展要求,将国际化社区分为4 类,分别为产业服务型国际化社区、商旅生态型国际化社区、文化教育型国际化社区、居住生活型国际化社区(表1)。

3.2 国际化社区的场景建设及配套标准

国际化社区作为城市普通社区的未来发展形态,具备更高阶的宜居内涵。其内涵的表达部分依附于社区内部物质空间建设及配套建设之上。

物质空间的建设着重于场景的营造。“场景”指“场合+情景”,现代生活的多样性依附于人与空间的互动,即在满足人们工作、消费、生活等基本需求的同时,强调人们在公共空间的活动与体验。将人们的日常活动与社区公共空间融合,设计出不同种类的社区场景。关注不同人群的活动规律及特征,以此营造邻里氛围,强化居民归属感。

不同种类国际化社区的场景建设重点不同。例如产业服务型国际化社区,以塑造创新创业等工作类场景为主,配备生活场景、消费场景与游憩场景;商旅生态国际化社区以营造消费场景与游憩场景为主,生活场景与工作场景为辅;文化教育型国际化社区主要以生活场景为主,配备工作场景、休闲场景与消费场景;居住型国际化社区以生活场景及游憩场景为基础,工作场景与消费场景相辅。

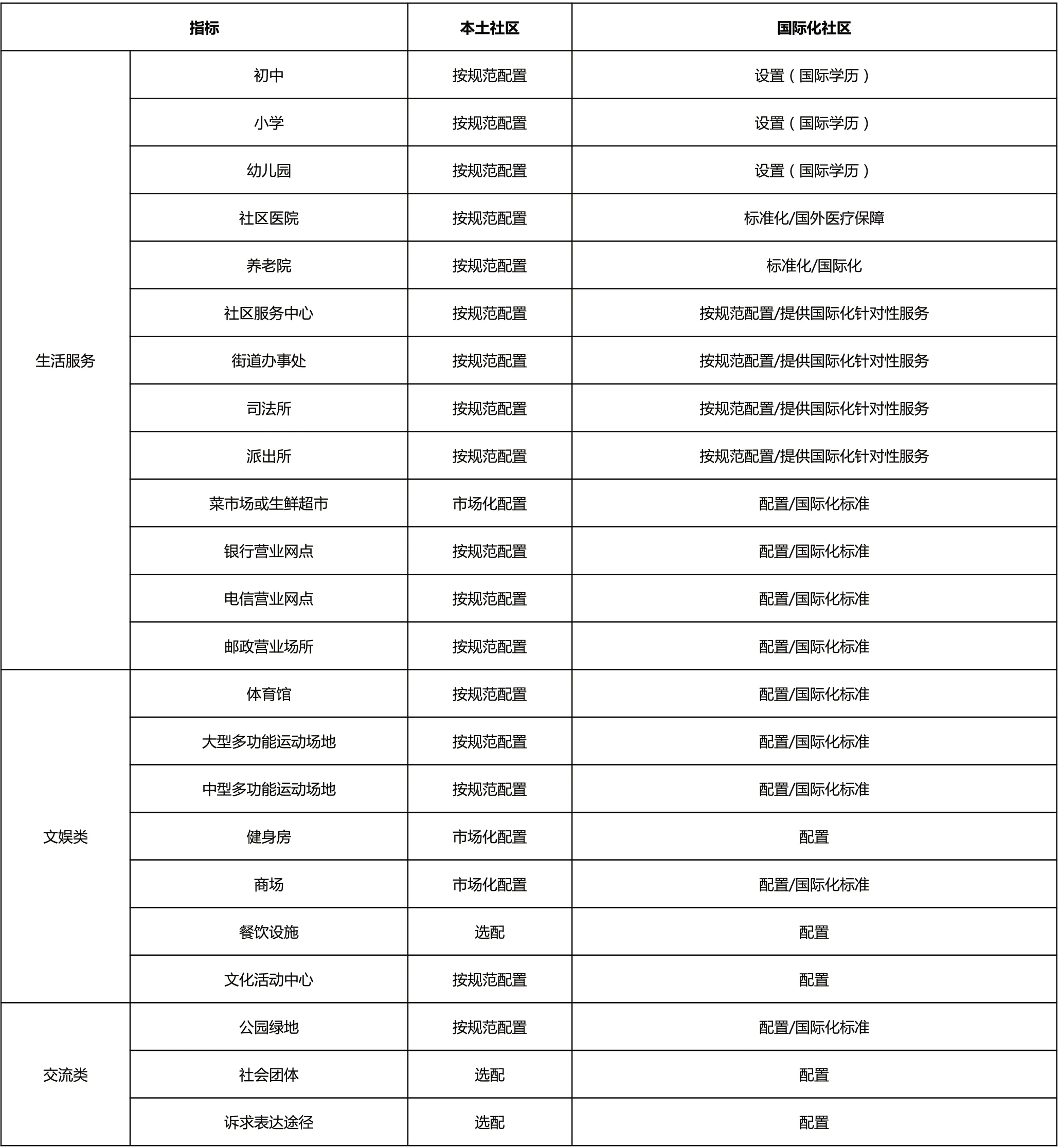

由于本文的国际化社区区别于海外城市的国际移民聚居区,在建设指标方面无可直接借鉴的目标对象。基于国内居住区规范,结合成都市国际化社区规划建设需求,按照生活服务类、文娱类、社交类三大分类构建国际化社区配套分类体系(表2)。

3.3 国际化社区社会空间建设

“全球城市”建设背景下的国际化社区是外籍人士融入我国社会的重要媒介,除了提供相应标准的配套设施和建设高端物质环境外,打造和谐交融的社会空间是未来国际化社区的建设目标[6]。依靠多元文化的融合是实现此目标的重要手段。

国际化社区文化融合的落实主要依靠城市文化品牌建设,依附新型经济业态,以街道、公园等社交空间为载体打造社区文化交流空间,从而促进文化沟通,破除族群隔离。成都猛追湾国际化社区通过对望平老街的文化打造,将其塑造成为城市首条文化慢行街道,其中对成都市与望平街道历史文化的空间设计表达、多元业态的植入,使望平街道成为社区内部文化交流密集空间,在满足本土文化延续需求的同时促进国际化发展。

结语

在“全球城市”发展目标下,规划建设符合发展需求的国际化社区是我国实现高质量国际化发展的重要抓手。吸引境外人口聚集的选址,国际化标准的规划设计和社区多元文化建设是发展未来国际化社区的重要方向。在落地不同城市的建设过程中,其居住品质、环境、基础设施、文化交流等方面的标准需调整适配和进一步量化,从而建成“全球城市”背景下多元文化交融,城市特色与国际化属性显著,社会空间和谐,居民归属感强的国际化社区。