优秀传统文化视阈下酒店管理专业本科学生人才培养路径探析

2022-07-27夏诗漾

夏诗漾

(上海第二工业大学 经济与管理学院,上海 201209)

0 引言

习近平总书记提出:“文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信; 坚定文化自信, 事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性。文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴, 文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴[1]。”一直以来,传统文化是中华民族文化的瑰宝。文化自信根植于中国特色社会主义伟大实践,熔铸于革命文化和社会主义先进文化, 更源自于中华优秀传统文化。在当代大学生中传播与宣扬中华传统文化是非常重要和有必要的。

酒店管理专业作为一门应用性较强的管理类学科,要求学生除掌握基本理论知识以外,还需要具备较强的服务意识和管理能力。酒店行业作为要求较高的服务行业,更是扮演着对外交流窗口的角色和职责。对于酒店管理来说,无论是服务还是管理,本质上都是文化交流的过程。在酒店管理专业融入中华传统文化,正是迎合了时代发展需求和市场需要。将优秀传统文化要素融入专业教学,可以建立起学生积极正面的职业发展观和职业操守,提高他们的传统文化和人文素养,是很有必要的。

1 优秀传统文化融入酒店管理专业现状

目前, 高校酒店管理专业虽然有课程思政的要求,但是以中华传统文化为切入点的课程体系非常不成熟。一方面, 专业培养方案没有围绕传统文化的融入进行针对性的修改,重点依然放在专业技能和管理人才的培养上,忽略了酒店职业素养和服务精神的提升。另一方面, 课程体系中也缺少专门的传统文化课程,导致学生文化信仰缺失。在教学中,由于场地和技术条件的限制,酒店管理专业没有很好地区分专业理论课和专业实践课的教学手段,造成理论课教学手段单一、教学内容陈旧而实践课教学效率不高、教学效果不佳的局面, 致使高校人才培养和行业要求脱轨,学生无法很快地适应岗位要求。如果再不采取有效措施的话, 势必会影响高校酒店管理专业的信誉和健康发展。传统文化的融入是酒店管理重塑专业价值的机遇。高校酒店管理专业应当深入挖掘中华传统文化元素,改善专业教学体系,培养符合行业期待的专业人才。

2 优秀传统文化融入酒店管理人才培养的必要性

2.1 有助于培养学生的职业素养

职业素养是指所从事者在职业过程中表现出来的一系列品质的综合[2]。酒店管理专业的学生虽然接受了完备的专业理论学习,但是社会经历和社会经验都比较匮乏,大部分学生没有经历过职场的历练,很难靠自身建立正确的职业观,无法形成完善的职业素养体系。而酒店行业对具有较高职业素养人才的需求日益增加,要求酒店管理从业者具备良好的职业意识,对工作怀有敬重和热爱之心,并遵循符合“仁义礼智信” 的行为规范准则, 与人和谐相处,明辨是非,有意识地将追求职业荣誉感和职业幸福感融入到工作中去。中华传统文化中对“仁义礼智信”的推崇,以及儒家强调“敬业重道”“君子以自强不息” 等职业敬畏精神, 都符合酒店行业对人才培养的要求。酒店管理专业的学生通过学习传统文化,可以有效增强职业素养,提高对自身职业的认识,并培养对待职业生活的正确态度,实践“知行合一”的境界修养,从而完成从学生到社会人的身份转变,为后续的职业生涯做好充足准备。

2.2 有助于树立学生的礼仪规范

酒店是对外服务的主要窗口,是展现民族文化、树立国家良好形象的重要途径,其对于“礼”的追求既是服务行业的属性要求,也是国家提升文化软实力的必然需要。酒店礼仪规范主要体现在: 整洁自然的仪容仪表,大方得体的措辞谈吐,有理有节的待人举止。这些都需要经历系统完整的培训和学习。高校酒店管理专业旨在为酒店行业输送高素质人才,应当有意识地纳入礼仪知识的学习,使学生建立敏感的礼仪意识,树立良好的礼仪行为,为将来进入酒店行业做好准备。中国素来具有“礼仪之邦”的称号[3], “礼” 文化的根基和发展源远流长, “礼” 的要求被渗透到中华民族生活中的方方面面。儒家所倡导的“礼为天下先, 以礼治国,以礼治家”更是中国人治国修身的指明灯。可以说, 中华传统文化中具有深厚的礼仪学习土壤。在酒店管理专业中纳入传统文化的学习,可以帮助高校酒店学生明确礼仪学习的重要性,有针对性地训练仪容、谈吐、举止,形成系统的礼仪观,以便更加符合酒店行业人才培养的要求。

2.3 有助于提升学生的服务意识

酒店行业带有很高的服务属性,尤其在高端酒店业竞争日趋白热化的今天,服务水平和服务质量作为酒店最主要的软实力代表,逐渐成为酒店间竞争力的主要体现。对于旨在为酒店行业输送高端酒店管理人才的高校酒店管理专业来说,培养一批具有较高服务意识和服务精神的酒店人迫在眉睫。然而酒店专业的学生生活环境大多单纯简单,对酒店行业的认识不全面,许多学生传统认知中的服务行业依然是简单的端茶送水、迎来客往, 认为服务是简单的、低等的, 这也导致一大批学生不愿意进入酒店工作。中华传统文化强调“兼爱非攻”“仁者爱人”, 鼓励世人要用发展的眼光看待事物,而不只是追求眼前的利益。另外, 中华民族千百年来不畏艰险、永不言败的拼搏精神与服务所追求的精神内涵也是相一致的。在专业人才培养方案中加入传统文化的学习,可以帮助学生反思自身行为,深入思考拼搏、奉献等精神内涵, 从而更系统地认识服务精神的本质,成为一名优秀的酒店人。

3 酒店管理人才培养中的传统文化要素提炼

3.1 以儒学价值观为核心塑造酒店职业素养

中华民族自古以来推崇儒家“积极入世” 的普世价值观[4],这为高校酒店管理专业学生职业发展观念指明了方向。首先是修身入世,即立德。德乃人之根本,只有拥有了完善的品格和道德,才真正具备了做人的资格。其次是价值入世, 即立功。所谓功,是要对国家对他人产生价值,有所贡献。人的价值从修习自我的道德品质出发,最终应以为国家和社会做出贡献为最高价值追求。最后是思想入世, 即立言, 就是把人立德、立功过程中的感悟和思想传于后世, 起到教育启发的作用。当代青年人要重视个人发展,更要重视个人发展和社会发展的和谐统一,发挥社会主人翁的姿态,敢想敢做敢说,避免利己主义,将个人价值和社会价值联系在一起。“积极入世”的普世价值观可以为酒店专业学生树立良好的职业素养,强化人只有投身社会才能立德、立功、立言,鼓励学生从关心身边人做起,继而关心他人、关心整个酒店,从而扭转当代大学生普遍佛系的职业发展观,培养他们对职业精神的正确认识,建立起健康向上的职业发展观。

3.2 以茶道精神为导向培养酒店礼仪文化

茶文化教育是传统文化教育的一种体现[5]。中国人喜品茶。茶道自隋朝开始兴起,形成于唐代,盛行于宋明时期。历经千余年的发展,形成了独特的中国茶道文化。中国茶道深深植根于华夏文化, 有着浓郁的民族特色,不仅重视饮茶艺能,还重视饮茶时的礼仪规范。净手、烫杯、温壶、放茶、洗茶、分杯,一烹一煮之间,茶艺的气质和精神随着优雅的一举一动和仪态姿容散发出来。茶道对礼仪的重视和对仪态美的极致追求都是和酒店服务的理念一脉相承的。饮茶者从茶艺表演者的仪态中感受茶艺之美,酒店客人则能从酒店工作者干净整洁的仪容仪表和大方得体的举止谈吐中感受到尊重和重视,两者都是由外在的礼仪表现转化为内在的精神享受,是相辅相成的。在高校酒店管理专业中纳入茶道文化的学习,并以茶道精神为导向融合礼仪文化的学习,可以宣传礼仪精神,帮助学生树立礼仪文化的概念,使学生重视礼仪的学习,并在课程中开展礼仪实践,为学生进入酒店行业做好准备。

3.3 以酒店发展史为代表深入挖掘酒店服务内涵

回看中国酒店的发展历史,不同时代背景下,无不推崇至情至性、得体大方的酒店服务精神。一百多年前,以近代民族实业家们为代表,一大批现代酒店初具规模。这些由民族实业家们投资创建的现代酒店,在形式上与今天的酒店无异,在服务方式上学习秉承西方酒店服务模式,在服务内核上继承发扬中华传统文化精神,将精益求精、吃苦耐劳、脚踏实地、奉献友爱的处事品质运用到酒店服务中, 开创了独一无二的近代民族实业服务风格,为改革开放后我国现代酒店服务行业的发展奠定了基础。如今酒店管理专业的学生生活大多优渥殷实,对于服务品质和服务精神的了解不够全面深入。在专业人才培养方案中加入酒店发展史的学习,可以借由民族实业家的奋斗故事和现代酒店发展史阐明服务精神的要义,即勇于奉献、关注细节、勤劳务实。指引学生认同并继承中华传统文化中所蕴含的服务品质,鼓励学生积极思考其与酒店服务之间的联系,帮助高校酒店管理专业实现更系统的服务内涵教育。

4 优秀传统文化融入高校酒店管理专业人才培养路径和课程设计

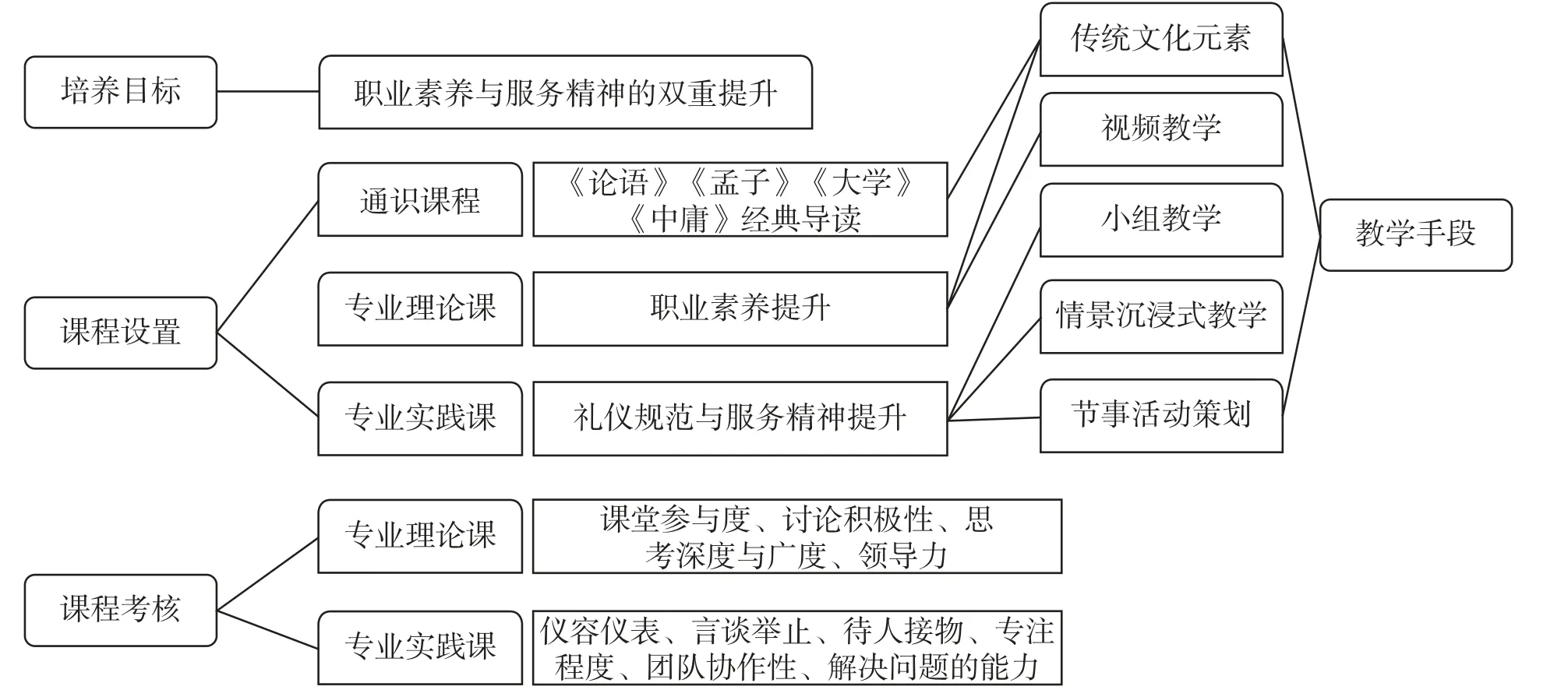

4.1 调整专业培养方案,明确职业素养和服务精神的人才培养目标

高校酒店管理专业必须将职业素养和服务精神的双重提升作为专业人才培养的首要目标,并将其纳入专业培养方案(见图1)。专业培养方案应从课程体系建设、专业设施建设和专业管理等方面明确传统文化的重要性,通过合理筛选适用于酒店管理专业的传统文化元素,从专业理论课程和专业实践课程两个维度将传统文化和教学内容有机结合,结合灵活多样的教学手段,使传统文化落地生根到专业课程体系中。同时, 酒店管理专业可以在各个年级的专业通识课程中增加传统国学课程,如《论语》《孟子》《大学》《中庸》等,使学生从一年级开始就能接触到儒学经典,引导学生正确理解传统文化的内涵,引起他们的兴趣,为后续职业素养和服务精神的提升提供文化基石。也就是说, 高校酒店管理专业要围绕传统文化主题,科学设置整体的课程目录和课程内容,在专业现有的课程基础上形成一套机动的“文化+专业”课程系统,达到传统文化入地的目的。

图1 酒店管理人才培养方案Fig.1 Hotel management talent training program

4.2 高校酒店管理专业理论课程设计

4.2.1 传统文化元素浸入

高校酒店管理专业的基本课程包括专业理论课和专业实践课。专业理论课一般涵盖酒店管理概论、酒店营销、酒店收益管理、酒店财务管理、酒店运营部门管理等,在这些课程中要以“和谐”为宗旨在专业课程中加入传统文化元素,避免生搬硬套。例如,在酒店前台部门运营管理的学习中可以加入张骞出使西域、孔子游历各国积极推行儒学的经历,向学生普及孔子“积极入世” 的价值观, 即关心自己、关心他人、关心社会,鼓励学生寻找和实现自我理想,避免佛系消极的处世方式;在酒店发展史的学习中引入民国时期实业家们创业与外国资本抗衡的故事,引出中国近代酒店发展的历程,突出中华服务精神所在,即奉献、勤劳、专注;在酒店餐饮管理的学习中普及中华茶道艺术, 运用案例讨论、翻转课堂等教学手段向学生展示传统茶道步骤,使学生贴近感受传统茶道所展现出的礼仪文化魅力,转而与酒店礼仪之道结合起来,提高学生学习礼仪的兴趣。通过将传统文化元素融洽地调和到专业课程中,帮助学生有意识地反思自身职业素养的不足,重视自身服务精神的提升,为后续职业发展和个人发展做好规划。

4.2.2 视频教学

酒店管理专业的理论课容易陷入照本宣科、纸上谈兵式的教学流程, 尤其是如酒店管理概论、酒店学导论这样纯理论的基础课程,缺乏前沿生动的案例,很容易使学生觉得乏味可陈,导致课堂效果不佳。引入视频教学可以使课程内容多元化, 通过有趣生动、形象专业的教学视频向学生们展示酒店行业的各方面。一方面, 教师使用视频向学生展示酒店行业知识和传统文化元素,如茶艺表演过程、陆羽习茶品茶故事、上海锦江饭店发展历程、孔子游学各国推行儒政等,借由视频直观明了的呈现方式阐明相关的传统文化思想,从而引出酒店人要追求积极入世、注重礼仪修养、提升服务意识的职业精神, 达到传统文化浸入专业课程的目的; 另一方面,学生可以使用视频制作的方式向教师展示传统文化的学习成果。如酒店营销管理、酒店运营部门管理、收益管理等理论课中, 鼓励学生将活动策划成果、系统操作演练、酒店模拟经营等作业制作成短视频,并在课程中分享交流,以便教师更加直观地看到学生对传统文化的理解程度,从而在课程中适时进行调整,达到最及时有效的教学反馈过程。

4.3 高校酒店管理专业实践课程设计

4.3.1 小组教学

高校酒店管理专业实践课程主要涉及前厅模拟、客房模拟、餐饮模拟、实训演练、酒店实习等模块,在此过程中,学生人数众多容易导致无法近距离学习操作手法或是及时分享学习感受,影响教学效果。小组教学可以增进教师和学生间以及学生和学生间的交流了解, 提高教学效率。各小组中的成员互相监督,形成学习小组,检查各自仪容仪表是否符合规范、穿着打扮是否符合酒店礼仪要求、操作过程是否合乎服务流程等,通过审视他人的不足反映自身学习的掌握情况,小组教学可以实现这种教学相长的模式,从而达到传统文化和专业学习的相融合。此外, 借助小组教学实现学生在酒店岗位上的角色转换,在有限的课堂时间里,保证每一位小组成员都承担至少一遍酒店内的前台运营岗位,包括入住退房、客房整理、点餐送餐、大堂咨询等,并在此过程中观察每位学生的职业素养、礼仪规范、服务态度,以便给予及时纠正和引导。

4.3.2 情景沉浸式教学

酒店管理专业区别于其他商科专业的一点在于其操作经验要求高,要求在校学生在进入酒店之前就能具备基础的服务和管理水平,而现实中,许多高校的酒店管理专业虽然设有实践模拟课程,但重视程度不够,大部分学生在进入酒店前依然是一张白纸的状态。主要表现在学生对于酒店整体环境陌生,对酒店运营细节不够了解。这就需要通过情景式教学提供沉浸式的体验环境,帮助学生提前感受行业信息。高校酒店管理专业可以通过设立实训基地模拟酒店经营过程,定期让学生到实训基地进行实战演练,并将这个过程纳入到教学评分中,重点从学生的职业素养、礼仪规范、服务态度几个维度予以考查,和学生的平时成绩联系起来,形成一套系统的实操教学流程。在此基础上, 有条件的高校酒店管理专业还可以设置面对校园内部经营的非盈利性酒店,学生参与经营工作,切身感受和学习酒店运营、财务、营销、后勤等前台和后台工作,专业教师作为监督者和管理者进行随时指导和纠正,有意识地纳入传统文化的考核指标,观察学生在这一过程中的学习情况。

4.3.3 节事活动策划

节事活动策划是优秀传统文化融入酒店管理专业的可靠途径。在小组教学的基础上, 让学生参与中华传统节日的活动策划: 以全校师生为服务对象,服务内容包括餐饮和会议, 从产品形式、预算、采购、销售渠道、营销方式到制作等流程全部交由学生自主决定,教师负责把控流程和适时给予必要指导;传统节日的选择包括端午节、七夕节、中秋节、重阳节、元旦等, 要求学生深入学习传统节日民俗习惯,整合学校资源,开发体现中华传统文化的餐饮产品;学生需要全程注意酒店礼仪规范,思考产品营销和销售环节的服务细节,确保符合酒店服务精神;事后要求进行小组总结汇报,教师根据教学目标进行细节考核。在这一过程中, 教师要细心观察每一个小组成员的参与程度,确保学生积极参与到策划工作中来。借助节事活动策划将中华传统文化和教学活动联系起来,使传统文化以具象的表现形式出现到教学中, 让学生亲身感受传统文化的魅力, 寻找传统文化与酒店人之间的联系,达到文化入地的目的。

4.4 高校酒店管理专业课程考核机制

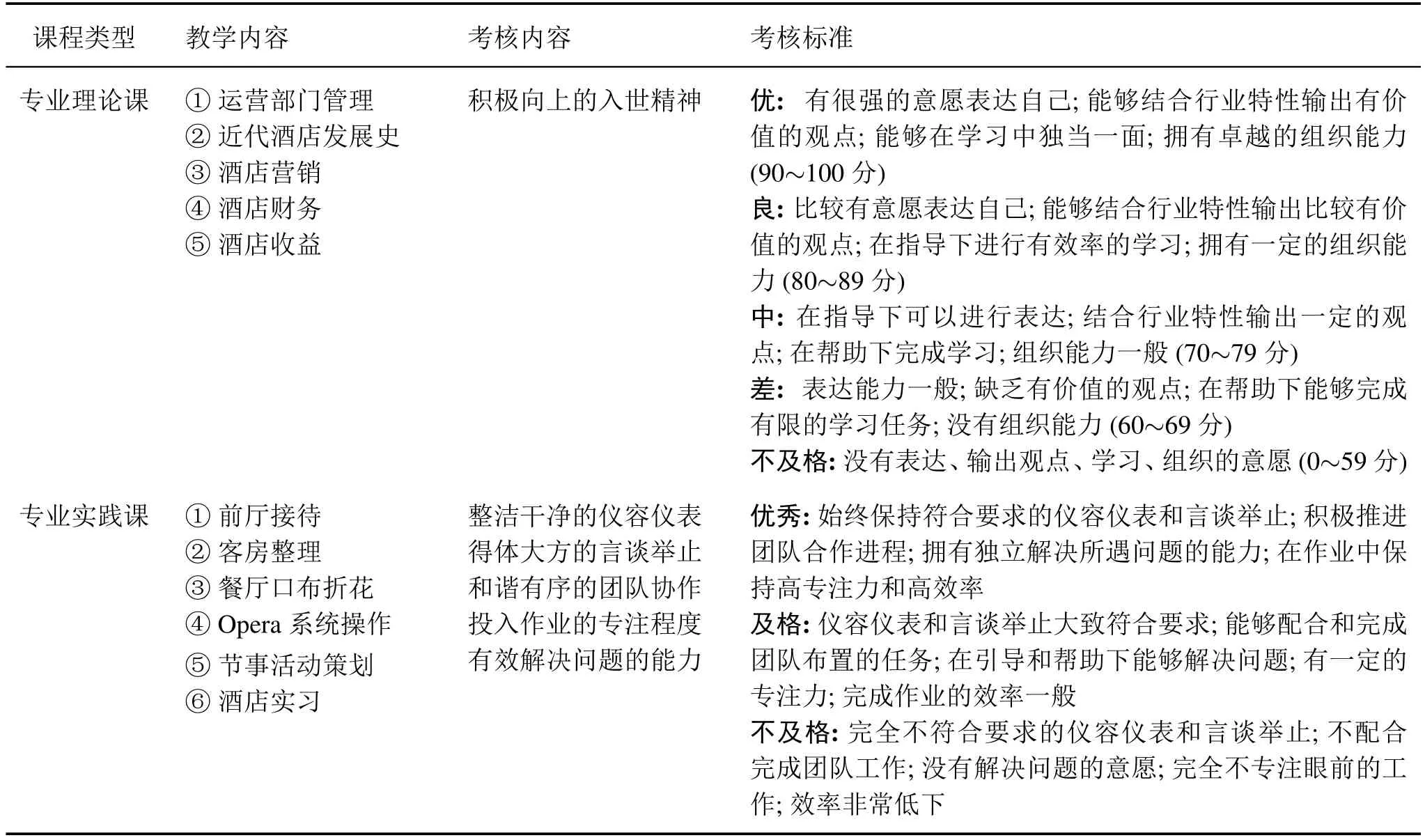

想要中华传统文化更好地纳入到高校酒店管理专业人才培养体系中,就需要设计和施行相对应的专业课程考核机制,从思政教育的角度出发,重点从职业素养、礼仪规范、服务态度3 个维度考核学生的学习情况,如表1 所示。

表1 高校酒店管理专业课程考核表Tab.1 Evaluation form of hotel management in universities

针对专业理论课,将职业素养的培养作为平时成绩的评估重点。由于学生的行业经历和见识有限,对酒店的认识还不全面,在评价学生学习情况时,主要考核学生在平时课堂中的表现,包括课堂参与度、讨论积极性、思考深度与广度、领导力。通过教师的抛砖引玉感受学生对所学知识和所处行业的态度,从中评估学生的职业素养水平, 以优(90~100 分)、良 (80~89 分)、中 (70~79 分)、差 (60~69 分)、不及格(0~59 分)进行打分。

针对专业实践课,则将礼仪规范和服务精神的提升作为课程的主要评价指标。通过课程中一系列实操演练和团队作业,考查学生的仪容仪表、言谈举止、待人接物、专注程度、团队协作性、解决问题的能力等。考虑到学生的动手能力和接受速度不同,专业实践课的考核不以最终结果为唯一依据,而是要注重观察每次学生活动的过程,着眼于学生的努力和进步程度,并将其纳入考核体系。专业实践课的考核结果没有具体的分数,而是以优秀、及格、不及格呈现。

5 结 论

优秀传统文化是中华民族五千年历史发展所积累和沉淀的文化结晶,具有丰富和深刻的教育意义。在酒店管理专业中融入中华传统文化的学习,有助于培养学生的职业素养,树立学生的礼仪规范,提升学生的服务意识,迎合了习近平总书记传播和建立“文化自信”理念的新时代要求。

优秀传统文化在酒店管理专业的传承和应用要发挥学生的主观能动性, 遵从循循善诱、结合实际的原则,生动形象地融入到课程教学中去。通过建立系统的课程体系,为学生搭建文化学习的平台,并合理选择教学内容,结合多元的教学手段和有效的考核方式,最大程度保证教学成效。