汾河流域古村落地名文化景观格局及驱动机制

2022-07-26孙舔轲苏迎庆岳云霄牛俊杰

孙舔轲,苏迎庆,岳云霄,牛俊杰*

(1.太原师范学院 地理科学学院,山西 晋中 030619;2.汾河流域科学发展研究中心,山西 晋中 030619)

地名是赋予某一特定空间位置上的自然或人文地理实体的专有名称[1]。地名作为特殊的文化景观,表征着特定地区的自然或人文地理环境特征。深入研究地名文化景观对深化地方感的认知、厘清地方文化的差异和传承区域历史文化等具有重要价值。

目前,地名文化景观的研究涉及地名的起源及演变[2]、地名的语言文化[3-4]以及地名在空间范围内的分布特征和影响因素[5-13]等,研究方法从早期的定性描述逐渐向定量与定性相结合过渡,研究尺度涉及省[5-6]、市[9-10]和县[11-12]等行政单元,同时还包括流域、山脉和绿洲等自然地理单元。如王彬、司徒尚纪和岳辉通过构建EOF模型,借助GIS空间分析,揭示出广东地名文化景观的空间分布规律[5,14]。魏双建等、陈晨等和李建华等用核密度估计和空间聚类等方法对吉林、北京和宁夏中卫县的地名空间分布及影响因素进行了分析[6,9,11]。孟万忠等、王盼等和魏书威等分别以流域地名、山脉地带聚落地名和绿洲乡村地名为研究内容解释了地名同研究区自然或人文要素之间的关系[15-17]。国外学者以景观学说为理论基础,结合地理信息系统和数理统计等定量分析方法对地名景观的空间分布、形成过程及地名的命名标准进行了研究,如Jett分析了美国亚利桑那州地名命名同地理环境间的相互感知[7],Gill 对莫斯科地名的时空演变进行了研究[8],Yeoh 对新加坡城市街道地名同政治环境间的关系进行了定量探究[18]。综合来看,既往成果在研究区的选择上以行政单元为主,研究对象为政府部门在册或不同比例尺地图上呈现的城市地名和乡村聚落地名等,方法多以核密度估计和聚类分析等对地名空间分布进行可视化,影响因素的探测多以地名与所在空间地理环境的相关性进行分析。区域地名文化景观的形成受历史时期自然或人文等因素影响,目前研究区域的选择主要以行政区为主,以自然区域为单元对古村落现存地名文化景观的研究相对较少,亟需开展相关方面的研究。

汾河流域作为山西省军事堡寨文化、晋商文化和农耕文化聚集区,文化类型存在异质性和多样性。地名文化是流域文化的重要组成部分。故此,以流域为视角对汾河流域古村落现存地名依其属性进行统计,在地名时空演进、空间分布核密度估计可视化基础上用地理探测器追溯影响自然类地名文化景观空间分异的主导驱动因子,结合流域本底特征还原人文类地名文化景观空间分异的驱动机制,以期深入挖掘并阐释流域文化和古村落文化,同时给古村落的传承保护提供科学依据。

1 数据与研究方法

1.1 研究区概况

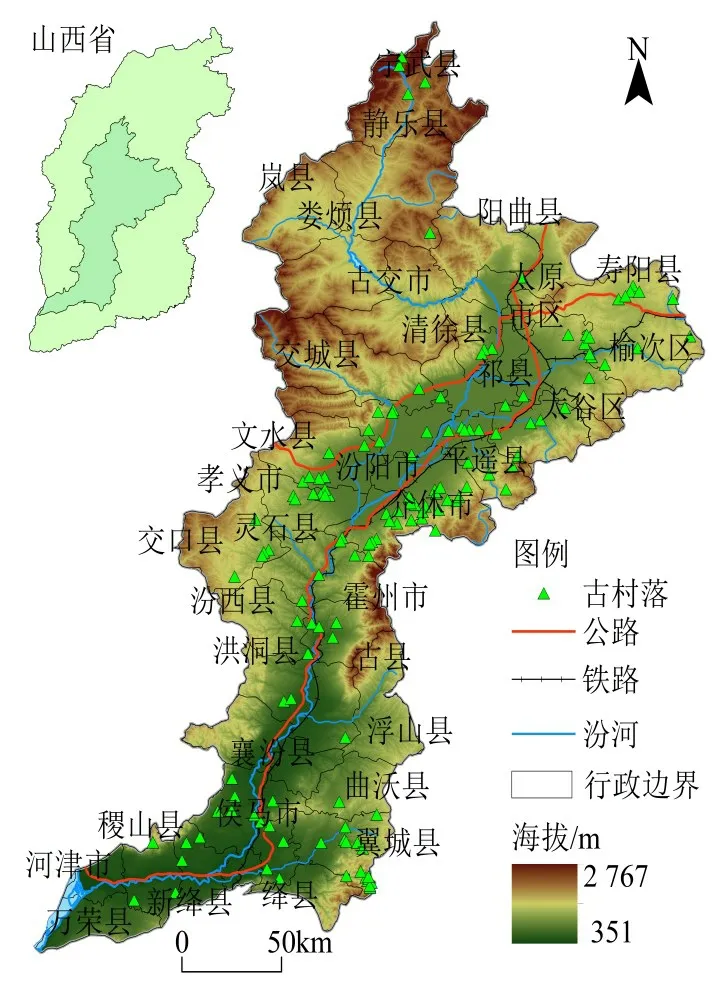

本研究以汾河流域为研究区。汾河流域位于山西省的中部(35°13′4″N—39°4′4″N,110°26′42″E—113°26′56″E),流域面积为39 471 km2(图1)。研究区东部为太行山脉,西部为吕梁山脉,中部从北至南为管涔山地、太原盆地等地理单元,汾河从中贯穿而过。研究区作为山西省重要的人口经济集聚区,集中了全省约40.1%的人口和42.6%的GDP。历史时期,研究区是农牧业文化交流的重要通道,流域文化底蕴深厚,历史遗存众多,有145个国家级古村落。

图1 研究区域Figure 1 Study area

1.2 数据来源及处理

数据主要包括山西省行政区划、古村落地名及驱动因子等。基础地理信息数据、DEM等来源于中国科学院资源环境与科学数据云网站(http://www.gscloud.cn/),对所有数据进行空间栅格化后归一处理。流域古村落地名数据来源于中华人民共和国住房和城乡建设部等部门2012—2019年公示的5批传统(古)村落名录。古村落地名以现存地名为准,不涉及历史地名,详细数据依据文献记载和实地走访获取。古村落地名时间的界定方法参考既往研究[19],结合研究区本底特征,本研究将其演变时序划分为先秦秦汉(221B.C.—A.D.220)、魏晋至隋唐五代(220—960 年)、宋金元(960—1368 年)和明清以降(1368—2019 年)4 个时期。运用百度地图API 获取古村落现存地名地理坐标信息,利用ArcGIS 10.2 软件进行矢量化生成地名空间分布图。

1.3 研究方法

1.3.1 核密度分析

核密度分析常被用来体现密度值高低变化的空间形态[20],可用于表现古村落地名点要素的空间分布状况。计算公式为

式中,f(x)为核密度值,k(·)为核密度方程,h为搜索的半径,x-xi为估计点x到样本点xi的距离。借助Arc⁃GIS 10.2软件的核密度分析工具制作流域古村落各类地名文化景观核密度图,分析地名文化景观的空间分异规律。

1.3.2 地理探测器

地理探测器是用来探测数据的空间分异性和揭示其背后驱动力的统计方法[21]。如果某个因变量Y在某种程度上受某个自变量X影响,那么X和Y空间分布有相似性[22]。汾河流域自然环境复杂,对地名影响存在分层性和异质性,影响因子较多。因此,运用地理探测器识别主导因子,引入自然类地名文化景观空间分异解释力q值来探测X在多大程度解释Y(自然类地名文化景观格局),计算公式为

式中,L表示影响因子X的分层,Nh和N分别为层h和自然因子个数,σ2h和σ2分别为层h和全部Y值的方差。解释力q属于[0,1],q值越大表明X对Y的解释力越强。

2 结果与分析

2.1 流域古村落地名统计分析

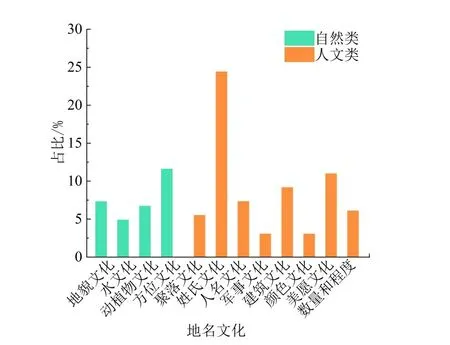

据其命名缘由,将古村落地名划分为自然景观类和人文景观类2类(表1),对既包含自然属性又包含人文属性的地名分别计次,各类地名文化用字(词)占比如图2所示。

表1 汾河流域古村落地名用字分类Table 1 Statistics of words of landing names of ancient villages in Fenhe River Basin

图2 汾河流域各类地名文化用字(词)占比Figure 2 Proportion of cultural words of geographical names in Fenhe River Basin

自然景观类4种亚文化地名共计104个,占地名总量的35.99%。在自然景观类地名总量中,剔除重复用字(词),地理方位类地名的占比最大(占比为11.60%),主要用字为“北、南、西、东、下”等,如西庄村因坐西向东而得名。地形地貌类地名占比次之(占比为7.31%),用字以“沟、峪、山”等为主,如横坡村处于丘陵地带,依山势而建,故名横坡村。动植物类地名(占比为6.71%)用字包含“马、燕、柏”等,如古桃园村就和桃林有关。与水相关类地名(占比为4.88%)主要用字为“河、滩、泉、水”等,如临水村因前有一小河而得名。自然景观类地名反映了流域自然地理特征,同时也体现了古代聚落的营建理念——依山傍水,向阳而生。

历史时期,流域内的人文活动是古村落地名形成的基础条件,人文景观类8种亚文化地名多达185个,占地名总数的64.01%。剔除重复用字(词),姓氏类地名占比最大(占比为24.39%),主要用字为“张、赵、徐、靳、乔、梁”等,如雷家庄村主要由数量庞大的雷姓居民构成。聚落类地名(占比为5.49%)主要用字为“庄、城、家、邑、村、镇”等,反映流域内先民聚族而居的特征。建筑类地名(占比为9.15%)主要用字(词)为“窑、神堂、桥、祠、库、店”等,如西源祠村因源神祠而得名。祈福类地名(占比为10.98%)主要用字(词)为“贤、万安、兴、修善、康、喜、明”等,如修善村因唐人田志超在村神坛庙教人修善而得名。军事类地名(占比为3.04%)用字包含“堡、寨、关”等,如因六壁关而形成的白壁关村。人名类地名(占比为7.32%)以“刘胡兰、曹公、张良、贾令、相立、黄崖”等为主,如刘胡兰村就因刘胡兰而得名。颜色类地名用字(占比为3.04%)包含“黄、青、赤”等,如赤桥村因其赤色桥而得名。数量和程度类地名(占比为6.09%)用字以“六、十、小、大、旧、新”等为主,如六河村就是由6个聚落区形成的村落。人文景观类地名蕴含着流域丰厚的人文信息,对其分析可充分理解流域地名内涵。

2.2 流域古村落地名的时空演变分析

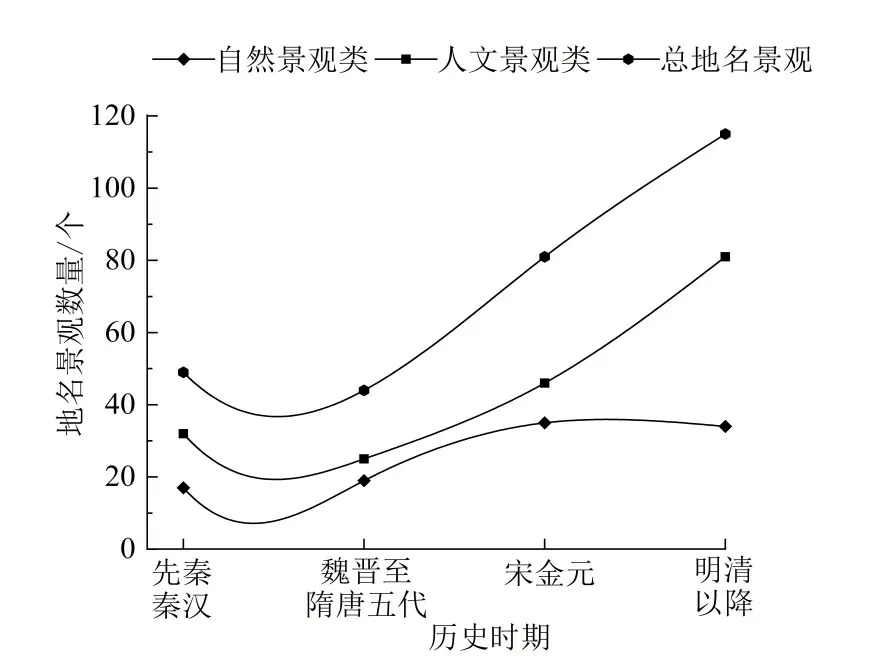

2.2.1 时序演变特征

古村落地名演变时间序列表现为:先秦秦汉时期(221B.C.—A.D.220)自然景观类地名17个,人文景观类地名32 个;魏晋至隋唐五代时期(220—960 年)自然景观类地名19 个,人文景观类地名25 个;宋金元时期(960—1368年)自然景观类地名35个,人文景观类地名46个;明清以降(1368—2019年)自然景观类地名34个,人文景观类地名81个(图3)。4个时间序列内,明清以降(1368—2019年)是地名产生的高潮期,且人文景观类地名增长显著。

图3 汾河流域古村落地名景观时序演变特征Figure 3 Temporal evolution characteristics of place names landscape of ancient villages in Fenhe River Basin

2.2.2 空间演变特征

流域古村落地名随时间推移在空间分布上呈现出不均衡分布(图4),表征着历史时期人类开发和利用河流的先后状态。先秦秦汉时期流域处在开发早期,古村落地名多分布在流域的中下游;魏晋至隋唐时期,社会由民族分裂、交融向统一演变,研究区为南北互动区,古村落地名在流域的上中下游都有分布;宋金元时期古村落地名在流域的中下游分布较密集,这一时期民族间冲突对峙,村落的分布较为均衡;明清以降古村落地名散布流域各处,古村落地名景观空间格局最终形成。

图4 汾河流域不同历史时期产生的古村落空间分布特征Figure 4 Spatial distribution characteristics of ancient villages in different historical periods of Fenhe River Basin

2.3 古村落地名文化景观空间格局

受自然地理要素和人文社会因素的影响,古村落地名在流域空间形态表现出相对稳定的状态。古村落地名景观空间核密度可视化结果见图5。古村落地名景观分布密度较高,中游呈现显著的东北—西南向集聚,下游呈现双核集聚;地名景观在太原盆地、临汾盆地和运城盆地的分布较为密集,在管涔山地的分布略显稀疏,反映了流域自然环境因素和人文社会因素对地名景观的影响。

图5 汾河流域古村落地名景观空间核密度Figure 5 Spatial kernel density of ancient village names in Fenhe River Basin

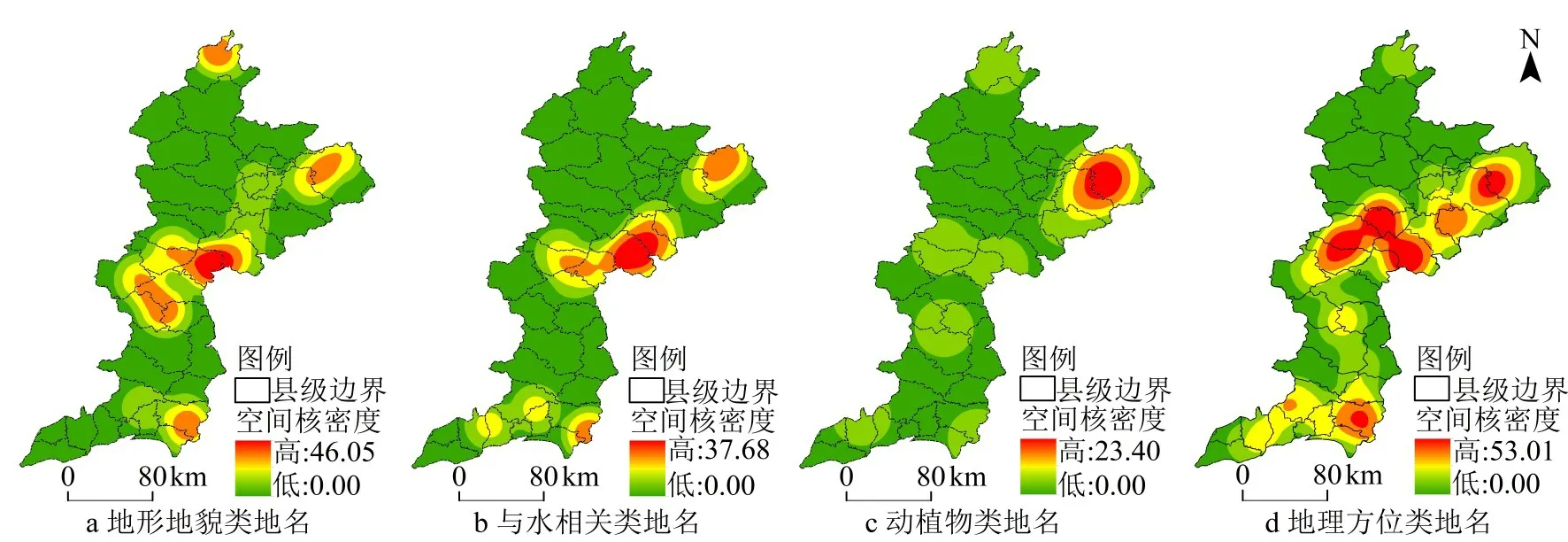

2.3.1 自然景观类地名的空间格局

自然景观类地名深刻表征着流域内地形地貌、水文、动植物和坡向等自然地理要素(图6)。其中,地形地貌类地名集中在流域的中部、西北部和东南部,以吕梁山、云中山及其所属山系为主要集聚区,大体呈现“M型”(图6a)。与水相关类地名以点状多核分布,集聚于汾河或其支流边缘,以太原盆地东北、运城盆地南部较为显著,表明河流对与水相关类地名景观的分布有重要影响(图6b)。动植物类地名集中于流域的东北,呈现典型的点状集聚,流域东北地区多丘陵和台地,动植物种类丰富,地名在用词上多借助动植物实体取义(图6c)。地理方位类地名在流域的分布最为广泛,大体呈现“N型”,多分布在地势低平的河流边缘,与河流走向大体一致(图6d)。

图6 汾河流域自然景观类地名空间核密度Figure 6 Spatial kernel density of natural landscape names in Fenhe River Basin

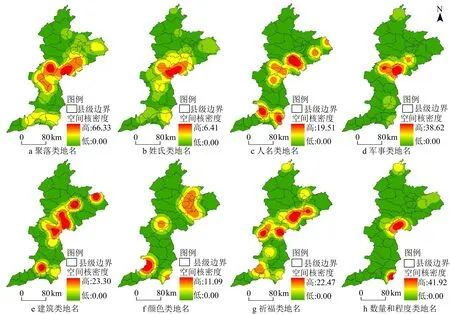

2.3.2 人文景观类地名的空间格局

人文景观类地名空间分异明显(图7)。其中,聚落类地名主要集中在汾河中下游。汾河中游的聚落类地名集中于太原盆地及其周边,大体呈现“d型”;下游的聚落类地名集聚在运城盆地中部。还有部分聚落类地名散布于流域西北部的山地丘陵地区,以点团状分布(图7a)。姓氏类地名集中于太原盆地,呈现团状集聚,同时运城盆地、流域东北部、西北部呈现次级集中分布(图7b)。人名类地名呈散状分布,集中在太原盆地南边、临汾盆地北边和运城盆地东西两侧(图7c)。军事类地名分布的热点区为太原盆地和临汾盆地之间的过渡山谷地带,流域西北部和东南部为次级热点区(图7d)。建筑类地名以点状集聚在流域的东北部、中部和南部,历史时期流域中部是流域经济发展较好的地区,建筑遗存较为丰富,建筑类地名明显集聚,南部以运城盆地北部较为集中(图7e)。颜色类地名集中于太原市区,在流域中部、南部呈点状分布(图7f)。祈福类地名分布范围较广,集中于流域的上中游和运城盆地,中部和南部呈现出显著点团状集聚(图7g)。数量和程度类地名的分布聚集区为流域中部、东南部,流域北部、东北部为次聚集区(图7h)。

图7 汾河流域人文景观类地名空间核密度Figure 7 Spatial kernel density of human landscape names in Fenhe River Basin

2.3.3 古村落地名类型空间分布比重分析

汾河流域古村落地名景观类型多样,较为复杂,反映出自然和人文要素对聚落文化的影响,同时也是流域民众对流域环境认知与选择的结果。自然景观类地名凸显出流域地形地貌复杂多样和坡向差异较大的本底状况,人文景观类地名深刻表征着流域先民的生产生活情景,流域自然景观类地名和人文景观类地名共同反映出地名景观丰富的文化内涵。人文景观类地名数量较多,空间分异明显,更能体现出古村落地名文化特征。流域地名景观的用字及结构差异表现出人文景观类地名是古村落文化景观的重要组成部分。与自然因素相比,人文因素对流域地名景观空间分布格局的形成影响更大。

2.4 流域地名景观形成机制

2.4.1 自然景观类地名形成机制

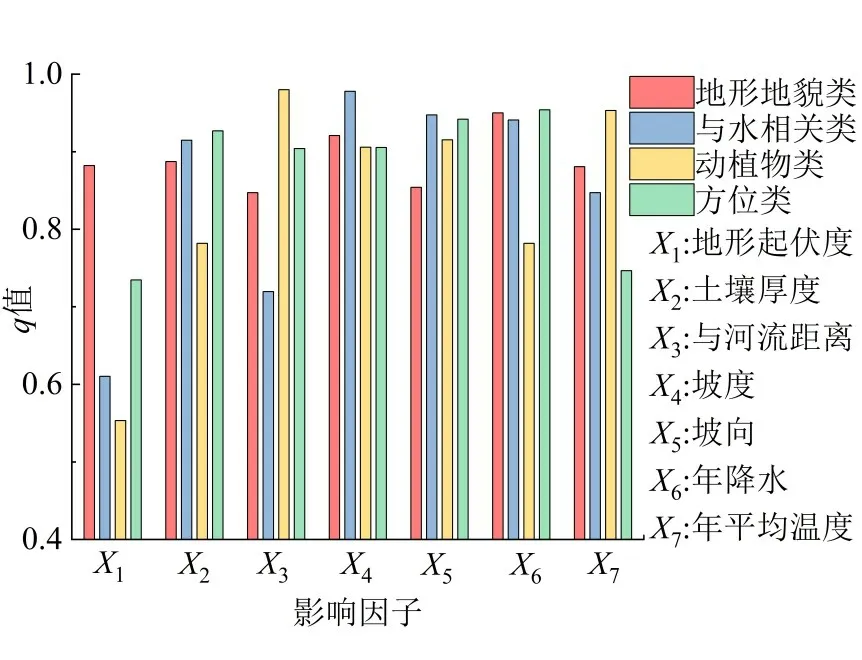

由于历史时期研究区自然地理环境与当前变化不大,故运用地理探测器识别流域内自然景观类古村落地名的主导因子。使用GeoDetector软件前先将研究区划分为5 km×5 km的格点1 626个,提取所有格点内的自变量和因变量作为输入数据,然后对输入数据进行重分类,将连续变量转化为类别变量[23]。通过实地调查并结合数据可获取和可量化原则,本研究选取7个影响因子进行预处理,采用Jenks自然断点法分为6类(层),依次得出流域自然景观类地名的主导影响因子为地形起伏度(X1)、土壤厚度(X2)、与河流距离(X3)、坡度(X4)、坡向(X5)、年均降水(X6)和年平均温度(X7)。q值为影响因子对流域4类(地理方位类、动植物类、与水相关类和地形地貌类)自然景观类地名的解释力,q值越接近1表明影响因子对自然景观类地名的解释力越强。

地理探测器单因子探测结果见图8。地形地貌类地名景观空间分异受到流域内的地表状况(X1、X2、X4)和降水(X6)等因子的影响;与水相关类地名景观的空间分异主要受到流域内的坡度(X4)、坡向(X5)和年均降水(X6)等因子的影响;动植物类地名景观的空间分异主要受到与河流距离(X3)、坡度(X4)、坡向(X5)和年均温(X7)等因子的影响;地理方位类地名景观的空间分异主要受到年降水(X6)、坡度(X5)、土壤厚度(X2)等因子的影响。

图8 自然景观类地名影响因子探测结果Figure 8 Detection results of influence factors of natural landscape names

2.4.2 人文景观类地名形成机制

历史时期山西发生过7次较大规模的移民,移民促进不同区域间人口交流和文化融合,流域人文景观类地名受移民事件影响深刻,特别是明清时期的洪洞移民[24]。根据实地走访结合文献记载,汾河流域有21个古村落发生过人口迁移,移民村落主要分布于流域的中游,以介休市、汾阳市、孝义市等市(县)较为显著。人口迁移多是家族式大规模迁移,相应的地名多为冠以姓氏的庄、堡等,如乔家堡、贾家庄等。移民来源范围广,其繁衍生息不断扩大以至于流域姓氏类地名分布较广。

中国人历来讲究以家族为本位,依靠强大的家族精神来战胜自然的或人文的困难,也是对古代宗法理念的诠释。流域古村落地名折射出浓厚的家族观念,其聚落类地名主要冠以“家”字,占地名总数的12%,主要集聚在太原盆地、临汾盆地和运城盆地。

名人信仰是流域先民的众多信仰之一。历史时期流域产生出多个军事、文化、革命和谋略等类型的名人,散布在流域的不同区域,流域内古村落地名深受其影响,如相立村与蔺相如曾在此施政有关,曹公村因著名战将曹彬出生于此得名,盘陀村因关羽曾到该村的杄树下盘坐拜佛得名。流域历史名人的空间分布促成了人名类地名的空间分异。

历史时期汾河流域的军事地位较高,具有较多军事要地。太原盆地位居晋中汾河河谷的中北端,是南北往来的要冲,历史时期设置的堡寨墙垣众多,与其相关的古村落地名也较多,是军事类地名的集聚区,如孝义的白壁关村因白壁关而得名,介休的张壁村因张壁古堡而得名。散布在流域其他地区的军事设施也因其对村落的安全至关重要而对地名的空间分异产生了一定影响。

山西古建筑遗存众多。流域建筑类地名景观主要受与人们日常生活密切相关的窑址、祠堂、桥和寺庙等建筑遗迹影响,如陶寺村因陶寺遗址而得名,源祠村因源神祠遗址而得名,官窑村因其古代官方煤窑遗存而得名。建筑类地名景观的集聚程度同居民区的古建筑遗迹分布一致,在人口密度较大的太原盆地、临汾盆地和运城盆地形成集聚。

明清时期繁盛的晋商兴起于流域中部,晋商商贸活动对古村落地名景观分异具有驱动作用,如店头村、库拔村、北辛店村和转木村等都因商贸活动而得名。历史时期汾河流域居民曾受到战争、自然灾害等困扰,人们向往过上美好生活,许多地名如兴地村、康城村、万安村等都是人们为祈求平安康宁而命名的,此类地名集中分布在自然环境较差的流域北部和中部山地丘陵地区。

3 结论

本研究基于核密度分析、地理探测器等研究方法,对汾河流域古村落地名景观的空间格局及形成机制进行了探究,主要结论如下:

(1)汾河流域古村落地名以人文景观类地名为主,占地名总数的64.01%,其中姓氏类地名最多,占地名总数的24.39%;自然景观类地名占流域地名总数的35.99%,其中地理方位类地名最多,占地名总数11.59%;古村落地名形成于先秦秦汉至明清以降,明清以降地名数量增长突出,空间演进呈现从下游至上游的趋势。

(2)自然景观类地名和人文景观类地名的分布具有空间差异。地形地貌类地名、动植物类地名和地理方位类地名在地形起伏较大的丘陵山地集聚,与水相关类地名沿河流分布;聚落、姓氏和军事类地名集中于以太原盆地和临汾盆地为主的中下游地区;建筑类、数量和程度类地名分布在流域的东北部、中部和南部;人名和颜色类地名在流域呈散状分布;祈福类地名分布较均匀。

(3)自然景观类地名空间分异的影响因子探测解释力具有显著差异,解释力较大的影响因子有土壤厚度、坡度、坡向和年均降水等;历史时期的移民和家族观念、历史名人信仰、军事防御、丰富的建筑遗迹、商贸活动是人文景观类地名空间分异的主要机制。