青藏高原东缘高位崩滑灾害多动力多期次演化特征

2022-07-26张永双任三绍郭长宝吴瑞安杜国梁李金秋

张永双,任三绍,郭长宝,吴瑞安,杜国梁,李金秋

(1.中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北 石家庄 050061;2.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081;3.河北地质大学,河北 石家庄 050031)

0 引言

高位崩滑灾害一般是指高陡斜坡中上部岩土体凌空剪出,具有重心高、势能大、速度快、危害大等特征。在高位滑坡形成过程中,原始斜坡特征、岩体结构和地层岩性组合是基础条件,动力(天然、人为)和水(降水、冰雪融水和河流侵蚀)的作用是重要的触发因素(张永双等, 2021)。青藏高原东缘不仅是世界上地质条件最复杂、构造活动最强烈的地区,还是气候变化敏感区和强烈冻融作用发育区(张永双等, 2016; 潘桂棠等, 2020),为大型-巨型高位滑坡灾害的发生提供了有利条件。近年来,国内外学者针对典型突发高位滑坡案例,从形成条件、变形特征、稳定性分析和监测预警方法等方面进行了研究,普遍认为高位滑坡的孕育是在长期地质演化过程中,经历了河流下切的表生改造和长期的时效变形(Yin et al., 2017;Intrieri et al., 2018;许强等, 2018;Carlà et al., 2019)。但是,由于内外动力耦合作用对地质体的改造机制极为复杂,加之高位滑坡隐蔽性强,其形成演化过程仍存在难点和疑点。本文以西藏洛隆和易贡两处高位崩滑灾害为例,简要分析高位崩滑体的多期次演化过程,以期对青藏高原东缘高位地质灾害的防灾减灾工作有所裨益。

1 地质背景

研究区位于青藏高原东缘喜马拉雅东构造结北侧,是现今地球上构造活动最强烈、地貌演化最快的地区之一(张永双等, 2021)。新构造运动特征主要表现为地壳隆升强烈、河流和冰川侵蚀作用强烈、断裂活动强烈。区内活动断裂带主要包括雅鲁藏布江断裂带、嘉黎断裂带、边坝-洛隆断裂带等,这些活动断裂带控制了雅鲁藏布江、易贡藏布、帕隆藏布等河流的走向和地貌特征。研究区历史地震频繁,具有地震活动强度大、频度高的特点。根据中国地震台网记录,自1950年以来,研究区及其周边累计发生5级以上地震90余次,其中7级以上3次、6级以上20余次。

研究区地层从老到新有:前寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系、侏罗系和第四系(图1)。除侏罗系和第四系外,其他各时代地层均有不同程度的变质。研究区的岩浆岩主要有两类,一是以雅鲁藏布江蛇绿混杂岩带和帕龙藏布残留蛇绿混杂岩带为代表的基性、超基性岩体,蛇绿混杂岩多由辉石岩、橄榄辉石岩、辉长岩、辉绿岩及石英岩等组成;二是前加里东期和燕山-喜马拉雅期的中酸性侵入岩,岩石类型主要为闪长岩、花岗闪长岩、花岗岩(二长花岗岩为主)、钾长花岗岩等。

图1 研究区地质背景略图Fig.1 Sketch map of geological background of the study area

伴随青藏高原的隆升,研究区一方面在内动力作用下产生构造变形,断裂活动加强,地表岩体产生节理裂隙,甚至发生破坏,断裂活动诱发的地震又加速了这一过程;另一方面河流侵蚀作用加强,两岸坡度变陡,这些因素都加速了崩塌、滑坡、泥石流的发生,并具有显著的高位启动特征。简言之,内、外动力地质作用的强烈交织,控制了大型高位地质灾害的发育及空间分布。

2 洛隆察达沟高位崩滑体的多期次演化特征

2.1 基本特征

洛隆察达沟位于西藏自治区洛隆县腊久乡八美村、怒江三级支流冻错曲右岸。冻错曲河谷属于高山峡谷地貌,两岸山高坡陡,河谷呈典型的U型谷,谷底宽缓平坦,宽350~700m。义俄-巴曲断裂从察达斜坡中部通过,产状80°∠60°,为逆断层,未切穿上部第四系。在洛隆察达沟北约20km,发育NW向的边坝-洛隆断裂带,属于全新世活动断裂。

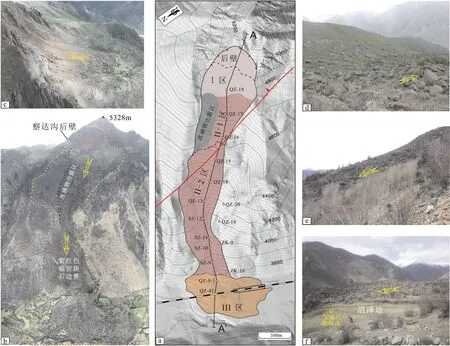

察达高位崩滑-碎屑流所在斜坡为一凹形冲沟,山顶高程5328m,前缘的冻错曲河床高程3697m。沟道整体呈上缓下陡、上宽下窄的长舌状,上部为簸箕状凹槽地形,平均宽度约520m,中下部为狭窄沟道,平均宽度211m,前缘为覆盖于冻错曲阶地上的平缓堆积扇,平均宽度275m。察达高位崩滑-碎屑流可分为滑源区、运移-堆积区和堆积区(图2),平面长度约3.6km。

a. 崩滑-碎屑流平面分区图; b. 无人机拍摄全貌; c. 滑源I区特征; d. II-1区特征; e. II-2区特征; f. III区特征图2 察达高位崩滑体发育特征Fig. 2 Developing characteristics of the Chada high-position avalanche

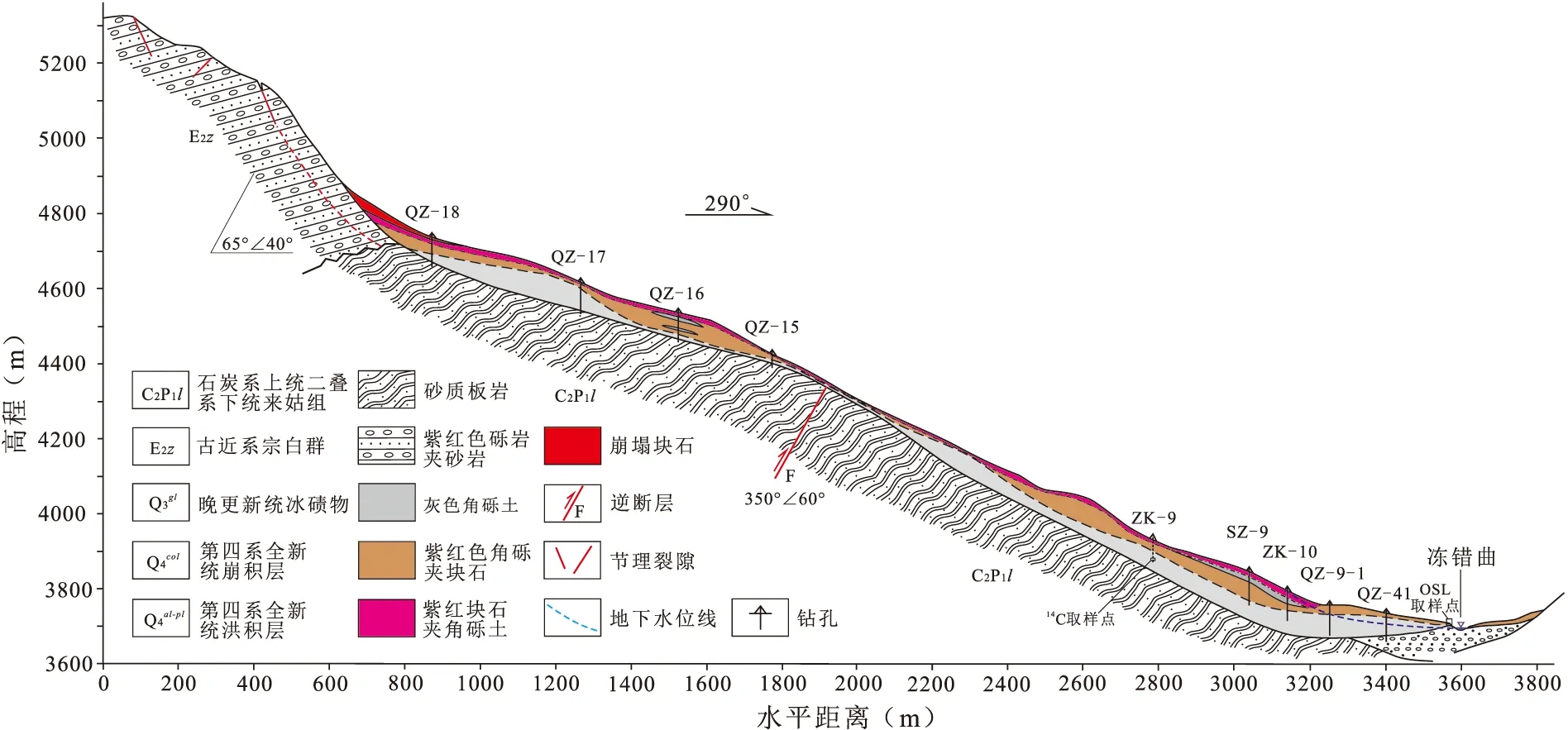

根据工程勘察钻孔揭示,察达沟内堆积物厚度大,主要由碎石土、角砾土、圆砾土及大块径漂砾、块石等组成(中铁第一勘察设计院集团有限公司等,2021①),在剖面上大致可分为4层(图3),分别是冰碛物堆积(在冻错曲沟谷夹冲积物)、地震崩滑-碎屑流堆积、坡表块石堆积、坡顶近代崩滑堆积。在沟道不同区段,上述层位的厚度和岩土体组成特征有所差异,但是对于识别崩滑-碎屑流的发育期次有较好的启示意义。

图3 察达沟高位崩滑体剖面结构特征Fig. 3 Longitudinal cross section of the Chadahigh-position avalanche

2.2 典型堆积物的时代限定

为了确定不同堆积物的形成时代,分别在II区沟道堆积体的下方、III区堆积体前缘的下方、III区堆积体上游侧的沼泽层中采集了相应的测年样品,分别进行了14C测年和光释光测年。结果如下:

(1)在下部运移-堆积区(II-2区)施工的SZ-9钻孔中揭露了灰黑色泥质湖相层,采集其中的含砾粉质黏土(图3),14C测年结果为43.5ka BP(贺书恒等, 2021),反映了沟道内早期冰碛物的年龄。

(2)在III区前缘块石堆积体下方的砂砾层顶部,采集了砂层样品(图3),光释光测年结果为17.5ka BP,反映了地震崩滑-碎屑流块石堆积体形成时代的下限,即地震崩滑-碎屑流块石堆积发生在此时间之后。

(3)在III区前缘堆积扇根部上游侧发育的沼泽层,钻探揭示厚度约2.8m,采集不同深度的沼泽层进行了14C测年(图2)。根据坡表块石与沼泽层的关系,其中S02层下部灰色含砂黏土的年龄为860±30 a BP,限定了沟道表层块石的形成时代。

2.3 沟道堆积物的形成期次

由于察达沟位于地震峰值加速度为0.20g的高烈度区,区域上具备强震地质背景;察达沟的滑源区海拔达5000m以上,历史上具备冰川作用的地貌条件。这两方面是认识沟道堆积物成因和高位崩滑-碎屑流形成演化期次的重要基础。结合不同堆积物的测年结果综合分析,察达崩滑-碎屑流大致经历了4次地质作用过程。

(1)早期冰川作用过程:沟道堆积物II-2区底部含砾粉质黏土的14C年龄为43.5ka BP,该时段与青藏高原东部伯舒拉岭的晚更新世冰期的温暖湿润阶段吻合,说明沟道底部发育的灰黑色夹黄色粗角砾土层、深灰色夹灰褐色细角砾土层为冰川作用的产物。也就是说,察达沟早期主要是接受冰碛物堆积。

(2)地震崩滑-碎屑流过程:结合高烈度区、高耸单薄山峰和堆积块石在地表的排列形态等特征,可以判断察达沟最大规模的崩滑-碎屑流是由周边地震引发的。崩塌源区的山脊陡壁提供了良好的临空条件,较顺直的沟谷斜坡为崩滑物质运移提供了有利的地形条件。根据III区前缘堆积体下方的砂砾层光释光测年结果,崩滑发生时间应为17 ka BP之后。

(3)冰-岩崩滑过程:经过较长时间演化,在1ka BP前后的气候温暖期,沟源区冰川退缩,岩体与冰川在卸荷作用、冰劈作用影响下发生倾倒变形和坠落,岩块与冰块混杂沿沟道快速向下滑移,虽然体积不大,但由于夹持冰块,仍顺坡下滑到沟口附近,造成下部运移-堆积区(II)与堆积区(III)之间的不协调地形(前缘坡角突变)。这也与青藏高原古滑坡多发育于古气候的温暖湿润期和气候变化的快速转型期一致(Yin et al., 2014)。

(4)近代崩滑过程:随着边坡演化,顶部岩壁再次出现小规模的崩塌滑坡,滑塌体堆积于顶部岩壁之下的平台上,未发生远程运移。这些堆积体与察达沟两侧的崩塌滑坡成因一致,很可能是周边地震或强降雨引发的连片崩塌群,规模一般不大。

3 易贡高位崩滑体的多期次演化特征

3.1 基本特征

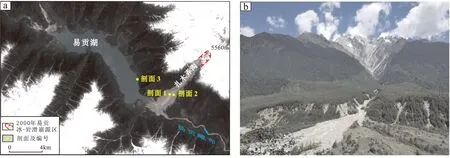

易贡高位崩滑体位于波密县易贡乡扎木弄沟(图4),海拔4100m以下为前震旦系冈底斯岩群大理岩、云母石英片岩、片麻岩等,海拔4100m以上为喜山期花岗岩体。全新世活动的嘉黎断裂带从斜坡中部通过,断裂带内岩体结构破碎。滑源区位于寒冻风化和高山冰雪带,季节性冰雪冻融循环作用强烈。

图4 易贡高位崩滑体遥感影像(a)与全貌特征(b)Fig. 4 Remote sensing image (a) and panorama characteristics (b) of the Yigong high-position avalanche

2000年4月9日,扎木弄沟发生巨型高速远程崩滑灾害,约3.0×107m3的岩体从海拔5000m的高山上崩滑下来,在沟道中部强烈撞击早期堆积的碎屑物质,一并转化为高速碎屑流,碎屑流在运动过程中,席卷和铲刮扎木弄沟沟道和两侧山体的碎屑物,使得体积不断增大,运移了约8km后最终停止于扎木弄沟口,整个过程历时10 min,形成总体积达3.0×108m3的崩滑堆积体,并截断易贡藏布,形成堰塞湖,堰塞坝长约2500 m,宽约2500 m,平均高60m。2000年6月10日滑坡坝发生溃决,造成下游桥梁、道路、通讯设施被毁和大量人员伤亡,受灾范围长达450km(Yin et al., 2012)。

3.2 多期次堆积扇年龄厘定

据史料记载,易贡扎木弄沟一带历史上为滑坡多发区,1900年曾沿扎木弄沟发生过体积达数亿m3的巨型滑坡,形成滑坡堰塞湖,10个月后,由于湖水漫顶而产生溃坝(Xu et al., 2012)。吕杰堂等(2003)认为扎木弄沟内存在沟谷物质与能量积累和滑坡的交互过程,从而使该沟内滑坡活动反复发生,如1900年和2000年的2次滑坡就是这一过程的体现,并且通过卫星影像判断在滑坡发生后扎木弄沟内还有近1×107m3的固体物质。

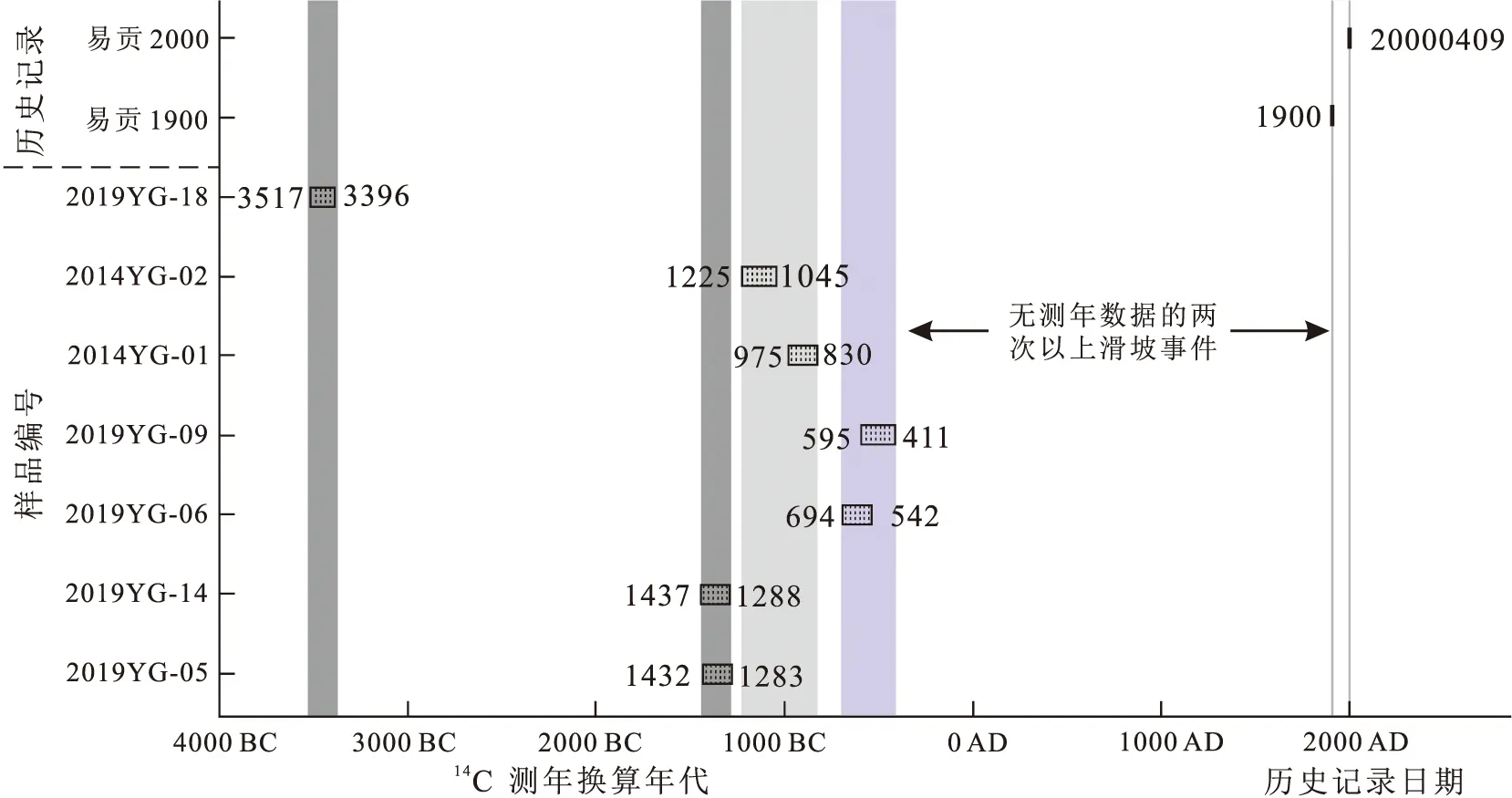

据野外调查,在易贡藏布左岸扎木弄沟的西岸(剖面1)、东岸(剖面2)及堰塞体上游(剖面3)发现了多期次的堆积层及古土壤(图5,图6,图7),通过地质剖面测量和14C测年分析(图8),揭示了易贡滑坡周期性高位远程灾害链的复发规律:①易贡崩滑体源区在过去5500年间发生了至少8次的巨型高位远程滑坡事件,分别为3500 BC、1300 BC、1000 BC、600 BC、1900年和2000年的崩滑事件,以及600BC至1900年间缺少测年数据的2次崩滑事件,这大致反映了巨型灾害存在百年数量级的复发周期。由于不同期次巨型崩滑体的成因不同,复发周期可能存在长、中、短的差异。②尽管存在后期崩滑事件侵蚀堆积体以及崩滑-堰塞事件记录的不完整性,但从上述时间序列可以看出,在1300BC~600BC之间巨型崩滑事件存在一定的聚集性,这也暗示1900年以来可能进入新的聚集性发生期。③易贡地区周期性的高位崩滑-堵江事件形成的河流裂点可阻碍河流向高原内部的溯源侵蚀(Guo et al., 2020)。这些认识对研究青藏高原大型高位滑坡周期性复发规律、流域性灾害链事件和地貌演化具有启示意义,同时对于该区重大工程规划建设地质安全和防灾减灾具有重要的应用价值。

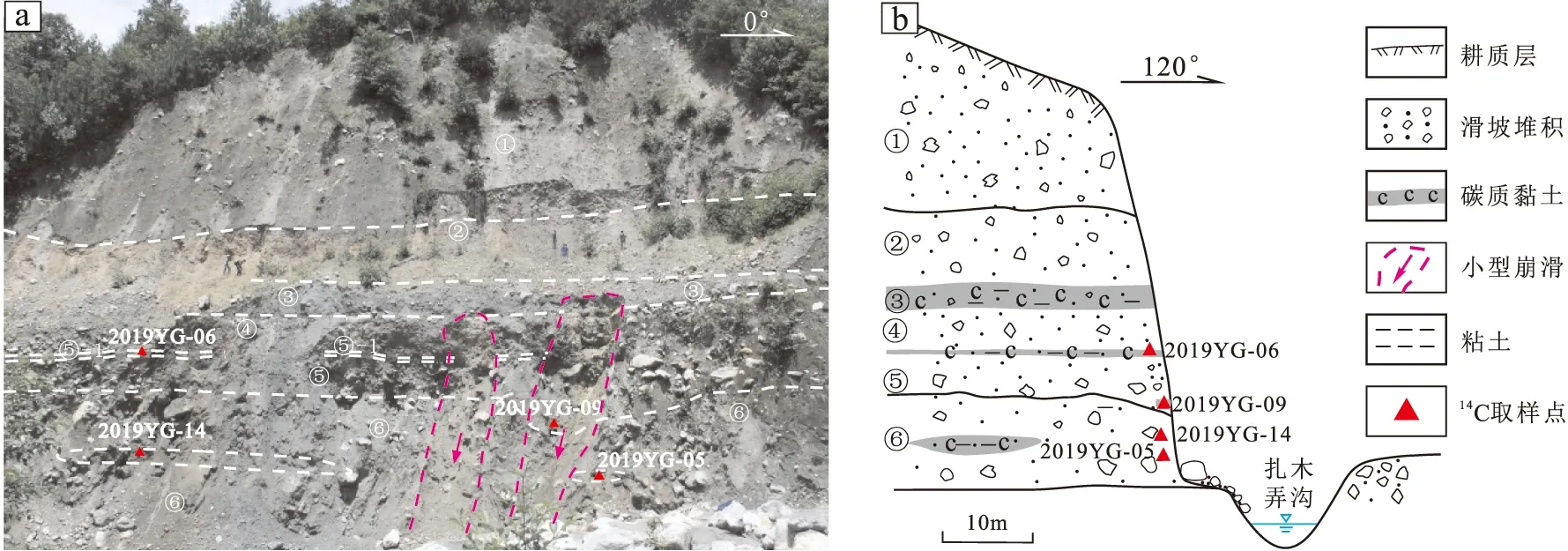

图5 剖面1特征(a)、地质剖面及取样位置(b)Fig. 5 Photograph (a), geological section (b) and the positions of dated samples at Site No. 1

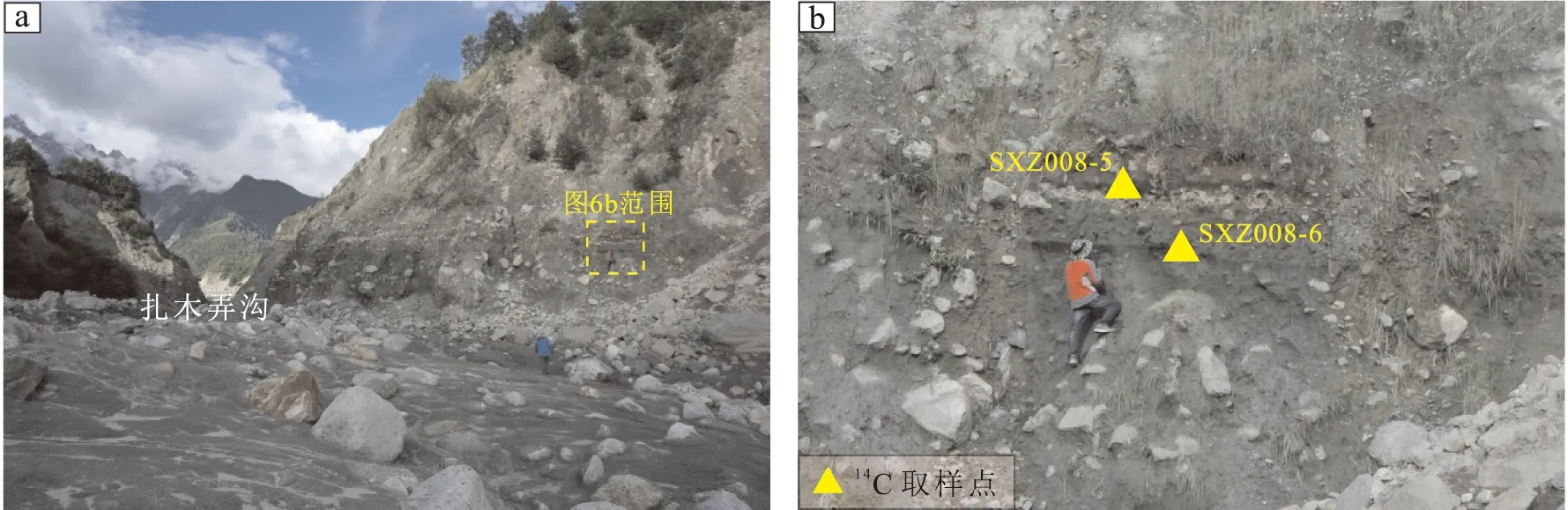

图6 剖面2特征(a)及取样位置(b)Fig.6 Developing characteristics (a) and the positions of dated samples at Site No. 2

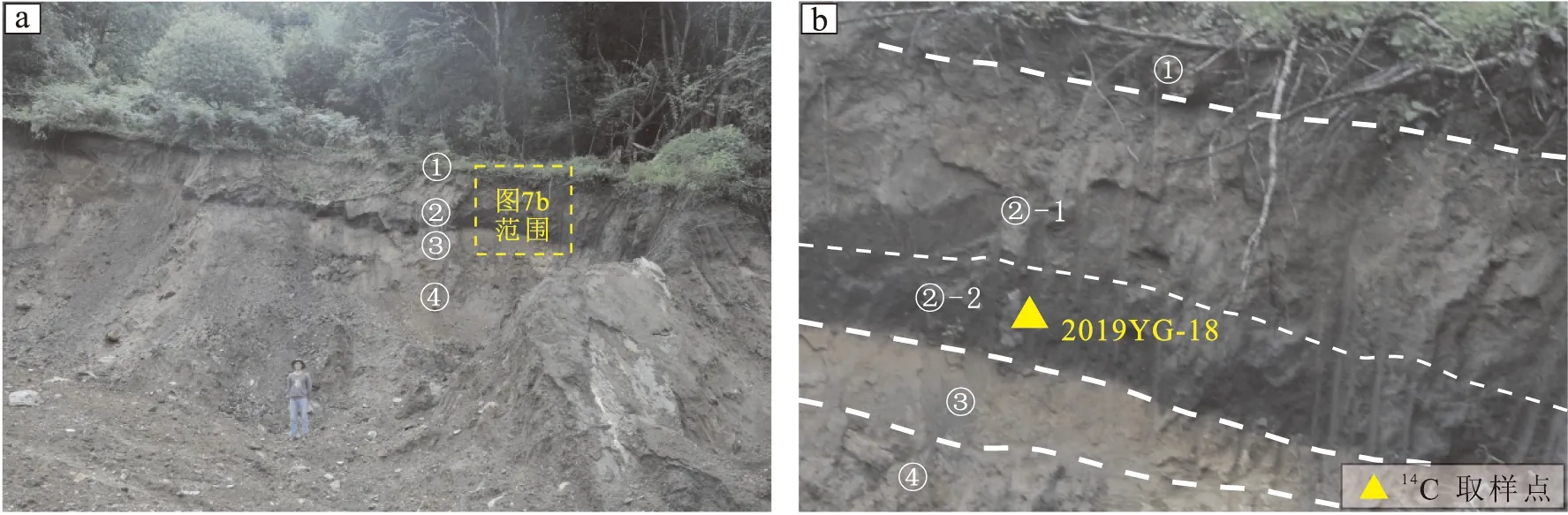

图7 剖面3特征(a)及取样位置(b)Fig.7 Developing characteristics (a) and the positions of dated samples at Site No. 3

图8 易贡崩滑体多期次堆积物的年代范围(Guo et al., 2020)Fig.8 Age ranges dating the different avalanches at the Yigong location(Guo et al., 2020)

3.3 历史崩滑成因分析

殷跃平(2000)认为易贡崩滑灾害产生的主要原因是由于气温转暖,冰雪融化,使位于扎木弄沟高程达5520m以上雪峰的上亿方危岩体饱水失稳所致。刘伟(2002)则指出,易贡崩滑体是受地壳隆升、断裂活动、降雨和冻融等多种因素的影响,在超量冰雪融水导致孔隙水压力剧增的条件下,激发而形成的具有崩塌、滑坡一体化特征的巨型超高速远程滑坡。Xu et al.(2012)认为,崩塌区花岗岩体内断裂结构面极其发育,特别是两组产状分别为148°∠32°和318°∠59°相向倾斜的长大裂隙结构面,将花岗岩体切割成交线倾向山外的巨大楔形岩体,加之地形陡峻、高差巨大,为崩塌的发生提供了地形条件。结合现场访问,崩塌发生前一年内,小规模崩落时有发生,表明滑源区山体的稳定性已逐渐降低。2000年4月9日前数日持续高温导致冰雪超量融化,大量雪水渗入裂隙结构面内(4月8日扎木弄沟的水量和水的颜色发生变化),产生的巨大水压力及其对结构面内物质的软化作用,最终导致滑源区岩体残存的锁固段被剪断,整体凌空抛出,产生高位崩滑灾害。

笔者认为,上述分析都有一定道理,仅就2000年易贡高位崩滑灾害而言,是海拔5500m高位岩体在构造控制下的结构破坏与气温变化引起的冰川快速融化耦合作用下形成的溯源型冰-岩崩滑灾害。但从长远的地质历史演化来看,尽管扎木弄沟口堆积物的成因尚无法精准确定,但作为高地震烈度、高海拔峡谷区,扎木弄沟滑源区存在地震作用和冰川作用交替致灾的可能。也就是说,可能存在气候变化(冰期—间冰期)致灾的长周期、强烈地震作用致灾的中周期、气温变化(冰川融化、冻融循环、冰劈作用)与卸荷作用耦合致灾的短周期,这样就可以解释依据堆积物年龄结果推断的易贡崩滑灾害多期次复发规律及其不确定性。

类似易贡崩滑体的溯源型高位崩滑灾害通常具有以下特征:①滑源区后壁陡峻(一般大于40°),有充足的临空面;②滑源区岩体结构破碎,结构面力学性质弱;③碎裂岩体在外力扰动(地表水入渗、地震等)作用下易发生裂隙扩展贯通,且可能出现周期性失稳。值得注意,扎木弄沟滑源区自2000年发生高位崩滑后,已进入了下一个物质与能量的积累过程,经过一定时间可能再次发生失稳。

4 讨论

4.1 高位崩滑灾害多期次特征对区域地质-气候演化的响应

青藏高原东缘的高山峡谷地貌是4~3Ma年以来地壳快速隆升、河流深切的结果。大型崩滑地质灾害正是在该背景下内外动力机制联合作用的结果。高原隆升造成地壳构造变形,断裂活动加强,造成地表岩体结构损伤甚至破坏,断裂活动诱发的地震又加速了这一过程。高原隆升还造成河流侵蚀作用加强,岸坡变陡。此外,气候变化造成的降水量加大、冰川融化加速等因素,导致崩塌、滑坡、泥石流灾害不断加剧。因此,巨型地质灾害的发生是对区域构造地貌-气候演化的响应。

青藏高原东缘活动构造区在地壳快速隆升主导下,内外动力条件强烈交织与转化,塑造了高陡、高寒、高烈度、高应力的地质环境条件,导致高位崩滑灾害具有隐蔽性强、识别和调查难度大的特点。但是,仍可以根据高位崩滑体的孕灾条件、主控因素和地质力学模式,推断其区域性发育分布规律(张永双等, 2021)。大量野外调查分析表明,青藏高原东缘高位崩滑灾害的发育分布主要受活动断裂(主控因素)、深切河谷地貌(关键因素)和复杂岩性(必要因素)的控制,地震活动和水动力条件是不可或缺的诱发因素。

4.2 全球气候变化背景下的高原峡谷区冰-岩崩滑灾害链问题

遥感调查揭示,在青藏高原喜马拉雅东构造结地区发育冰崩灾害链70余处,其中近20处冰湖溃决和堵溃链式灾害主要分布雅鲁藏布江、帕隆藏布及易贡藏布流域等冰川冰湖集中发育区。2021年3月17日发生的印度查莫里冰-岩崩滑灾害引起全球关注(殷跃平等, 2021; Shugar et al., 2021),也给予我们很重要的警示,由于其与我国青藏高原山水相依,更加促使我们必须高度重视全球气候变暖的冰-岩崩滑灾害链问题。

事实上,全球性气候变暖对青藏高原地质环境造成了不可忽视的影响。近百年来,青藏高原气温变暖倾向率为全球平均值的7~8倍(崔鹏等, 2015),应高度关注高原气候变化驱动机制与极端气候预测、高原生态系统对气候变化的响应与适应机制、高原冰冻圈灾害对气候变化的响应机制与风险预测、气候变化引起的环境灾害防控等,及时掌握冰川、冰湖活动与变化情况及可能对人类工程经济活动的影响。

4.3 内外动力耦合作用致灾机理的多学科融合研究

当前,内外动力耦合作用下的高位远程滑坡机理及风险防控技术虽然得到广泛关注,但仍有不少问题需要加大研究力度(潘桂棠等, 2020)。一是针对高原峡谷区高位远程滑坡灾害(链),亟须研究复杂结构高陡岩质斜坡的灾变理论,建立特大灾害链临界转化能量条件、物质条件及地形条件判别指标,突破灾害成链机制、远程效应及风险防控关键技术。二是针对地貌边界带强烈侵蚀山区与活动断裂地质灾害效应相关的多因素综合观测(崩塌滑坡灾害、地应力、微地震、地脉动等)比较薄弱,地表过程对深部构造活动响应的研究还处于初步探索阶段。三是需高度重视断裂蠕滑作用对斜坡稳定性的影响,新构造、活动断裂、第四纪地质等基础性研究与地质灾害应用研究有待进一步交叉和融合。

5 结论

采用遥感解译、地面调查、钻孔勘探及测年分析等方法,研究了青藏高原东缘西藏洛隆和易贡两处高位崩滑堆积体的多期次演化特征。取得如下主要认识:

(1)青藏高原东缘高山峡谷区地质地貌复杂,对气候变化敏感,沿陡峻沟道发生的高位崩滑灾害多为复合成因,兼具内、外动力作用交替触发特征。

(2)洛隆察达沟晚更新世以来的堆积物序列可分为4期,分别经历了以冰川作用为主的冰碛物堆积、古地震引发的高位崩滑-碎屑流堆积、气候变暖背景下的冰-岩崩滑堆积及近代重力崩滑堆积。

(3)易贡扎木弄沟在过去5500年中,先后发生了8次以上较大规模的崩滑事件,巨型灾害存在百年数量级的复发周期。由于不同期次巨型崩滑体的成因不同,复发周期可能存在长、中、短的差异。

(4)近年来受全球气候变化影响,高原峡谷区冰-岩崩滑灾害频现,可能成为高位远程灾害研究的焦点,须高度关注。

致谢:非常感谢《沉积与特提斯地质》编辑部约稿,谨以此文祝贺中国地质调查局成都地质调查中心成立60周年。成文过程中得到崔鹏院士、彭建兵院士的指导,毕俊擘高级工程师、钟宁副研究员、田尤工程师和金继军硕士等参加了部分野外工作,一并深表谢意!

注释:

①中铁第一勘察设计院集团有限公司,成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 2021. 察达1号高位斜坡稳定性及风险研究报告[R].