韩城市澽水河治理及生态护岸设计研究

2022-07-25范增睿

范增睿,王 健

(西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西 杨陵 712100)

1 研究背景

近年来,我国为构建新时期良好的人居环境,大力开展中小河道治理工作,生态环境有所改善。对河道生态治理,学者们从理论基础、制度管理、技术创新等方面进行研究,取得了一定的成果,但仍存在许多问题。为进一步探求黄河流域生态治理与修复的有效措施,实现河流生态的可持续发展,对韩城市澽水河生态治理及生态护岸设计进行了分析研究。

澽水河是韩城市境内最大的河流,属于黄河右岸一级支流,流域面积1083km2,河道总长85.4km,比降6.7‰。上中游大部分为梢林覆盖的土石山区;下游为川源地区,两岸塬面平缓,梁、沟发育纵横。根据牛心水文站和薛峰水库管理处共48年水文资料分析,多年平均径流量为5854万m3,7—9月径流量占全年55.5%以上,11月—次年3月径流量仅占12.9%,最大年径流量2.134亿m3,最小年径流量0.06503亿m3,相差32.8倍,径流量年际变化大;实测最大洪峰流量836.6m3/s,最小流量1.4m3/s,相差598倍,洪枯流量悬殊。

2 水生态环境问题

2.1 水土流失

韩城市境内500m以上的干、支、毛沟有1300多条,水土流失面积达1337km2,占总面积的82.5%,属于黄河中游水土流失重点县之一。西、北深山林地轻度流失区受人为毁林开荒与岩石风化,河畔客土雨季易侵蚀,滑坡、坍塌常有发生;粗放式开采矿产资源使地表大面积扰动,人为破坏植被加剧水土流失。

2.2 河道行洪能力

随着城镇化建设加快,道路下垫面硬化加大,多暴雨型洪水水量集中流速大、冲刷破坏力强、挟带土石泥沙,经地表漫流与管网、河道汇流形成的洪峰对城镇管网与河道破坏严重[1]。澽水河的多年平均输沙量为6.78万m3,泥沙搬运沉积到下游川源地带,引起河床抬高[2],各个支流汇入段淤积堵塞现象严重。

2.3 水资源开发利用

韩城市人河争水矛盾日益突出,其人均水资源量为323m3,属于极度缺水地区。依据《韩城市“十四五”水利发展规划》,2018年市水资源开发利用率达42.3%,地下水供水量4486万m3,占地下水资源可开采量的74%,地下水位线连年下降;澽水河作为境内重要的生活饮用和农田灌溉水源,灌溉水利用系数为0.56;韩城市实际供水能力9800万m3,虽能满足基本用水,但受制于气候降雨、水利工程调蓄和水资源过量开发等因素,经济发展受限严重。

2.4 河流生态治理

河流沿岸耕地残留的化肥、农药等和金城、新城市区污水为主要污染源,检测出主要超标因子为NH3-N、总磷和总氮,监测结果见表1。生态环境用水得不到保障,水体流动性差,自净能力低,部分河段硬质化程度高,水质问题长期影响河流生态良性循环。在澽水河生态治理中要全面考虑黄河上下游、干支流、左右岸的生态环境建设和保护问题,从防治水污染到治理水土流失,从黄河水体本身到与之相联系的山水林田湖草,注重生态建设和保护的整体性和全局观[3]。

表1 澽水河南桥下游的橡皮坝至城固桥河段水质监测结果表 单位:mg/L

3 河道治理及效果

河道治理和生态建设既是城镇基础建设的重要组成部分,也是优化城镇生态环境、提高城镇形象品质的重要手段[4]。结合已建河道生态工程和水利工作,分河段分类别分析构建河道水生态体系的重要性。

3.1 治理情况

针对澽水河功能特点将澽水河分为3段治理:

(1)薛峰水库上游段37.1km(水功能区)。为确保水质安全,进行澽水河流域水功能区的确界立牌工作,在保护区内安装警示标志、界桩和围网,取缔水上乐园设施、农家乐餐饮活动,关闭区域内所有排污口,封山育林育草。

(2)薛峰至韩城市区段25.3km(工农业用水区)。严格对农村生活垃圾、粪便集中管理,农药化肥统一实施,大力开展植树造林、坡改梯田、农村涝池生态修复。完成有五四村段、板桥镇段、土门口至108国道桥段防洪工程建设项目,建成小迷川水库和侯家峪水库抗旱应急水源工程。建设有7个污水处理厂,总污水量处理达11900m3/d。

(3)韩城市区至入黄口段23.0km(城市过渡区)。开展金城办段、芝川镇段、入黄口段防洪工程建设项目,并完成11.6km绿色生态长廊的河道治理项目。建设处理能力4000m3/d污水处理厂1座,用以解决金城污水排放。

在河流全流域大力开展水土保持建设,组织各相关职能部门开展河湖“清四乱”“携手清四乱,保护母亲河”、入河排污口专项整治以及河岸绿化等工作。

3.2 实施效果

从源头到入黄口,通过生态空间一体化保护和环境污染协同治理,形成了上游“水塔”逐渐稳固,中下游生态宜居的生态安全格局[4]。治理保证了澽水河中下游20年一遇行洪安全及沿岸村镇、农田和司马迁祠景区的安全,提升了韩城市应对极端气候情况下的供水、水量调控、分配以及抗御自然灾害能力。林草植被覆盖率、人均基本农田、土地利用率、农民人均纯收入较前都有很大提高,河湖生态环境得到较大改观。通过开展水活动和宣传水知识等,唤起公众节水意识,带动全社会节约用水,人们的居住条件和生活水平进一步提高,充分体现出水生态体系在现代化生态文明城市建设的重要性。

4 工程案例分析

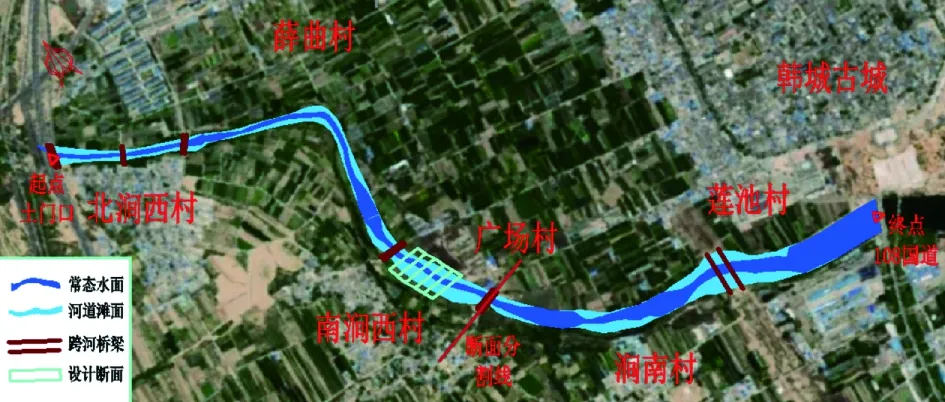

防洪工程是构建水生态体系的重要保障[5],选取澽水河下游土门口至108国道桥段进行分析。该河段治理长度3.4km,河道蜿蜒平缓,岸线开阔,属于典型的城乡交接河段。原河道两岸建有堤防,堤身为浆砌石结构且内测无填筑物,宽度、高度不一,部分河段堤基冲刷外露。

本着“以人为本、人与自然和谐相处”的治理理念,结合现有治理技术,针对该河段设计安全、经济、适宜的生态护岸,并选取典型河段进行断面设计优化和稳定性计算分析,实现河流生态的健康发展,构建一个风景优美新异、结构安全稳定、人与自然和谐共存的生态河道。工程位置如图1所示。

图1 工程地理位置图

4.1 设计难点和整体布局

4.1.1设计难点

(1)工程区位于城乡结合段,耕地与住宅错综分布,城乡规划、土地、用水及水质等问题突出,人们的生活生产生态用水需求持续扩大,设计需满足长远发展目标。

(2)河流受季节天气影响较大,河床宽窄起伏多变,原有河道破损较为严重,河道各段问题不一,有岸坡坍塌、侵蚀悬空、渗透变形、河床破坏等,既要具体问题具体分析,又要满足河流整体流态安全。

(3)河道要包含防洪排涝、农业灌溉、生态绿化、美观宜居等方面的功能,还要展现自然气息与现代人文的高端形象,以达到整体社会效益、经济效益与生态效益的三者统一。

4.1.2整体布局

河道大体分两段,前半段河道岸线长直开阔,两岸村庄和耕地分布密集,铺设连锁式生态砖护岸加固岸坡,作浆砌石挡墙基础与铅丝笼石坡脚防止水流侵蚀渗透,并修建下河踏步、枯水平台、溢流跌水等亲水设施,既保证河道行洪安全,也满足平时亲水性的需求。河道后半段处于近城区,城建规划影响较大,修建墙式护岸或浆砌石挡墙。在桥梁区、河道凹岸等地形受限段作矩形断面设计,保障防洪排涝。两岸铺设沥青道路,以满足防汛巡查和人们出行游玩需求;在必要位置铺设涵管控制雨水排放和农田用水灌溉。

选用连锁式生态砖护岸拥有较强的抗冲刷能力和类似自然护岸的生态功能,且施工方便快捷,价格适中,后期维修费用低,技术手段较为成熟[6-7],可用于斜坡式护岸和拐点较多的河段;直立式挡墙护岸适用于地形受限、安全要求较高的河段,可进行种植绿化来提升生态景观。

4.2 设计优化

4.2.1护岸设计

在河道规划范围内设计河道断面,既考虑河道平面蜿蜒性[8],还要保证河道结构稳定性、景观适宜性、生态健康性和经济合理性等多方面要求,采用连锁式生态砖护岸对工程区前半段进行设计。结合水文资料,用水文比拟法计算得到,工程区20年一遇治理标准下洪峰流量为625m3/s,作为设计流量;选取南涧村与广场村交界段为设计断面,桩号为Z1+260~Z1+510、Y1+170~Y1+420,每隔50m取一断面。桩号Z1+352.50河道断面设计如图2所示。

图2 河道断面设计图

依据GB 50286—2013《堤防工程设计规范》,设计护岸坡比为1∶2.5,上接沥青防汛路,下连枯水平台[9],河道底部修建浆砌石基础。河道平面布置如图3所示。

图3 河道平面布置图

4.2.2优化计算

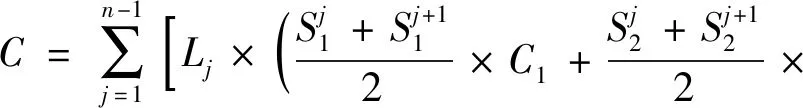

通过具体化河道断面形式,概化约束条件和目标函数,构建断面经济优化设计模型[10],用水力计算对优化模型求解,优先考虑河道安全稳定,再满足收益较大化,从而确定较优方案。约束条件考虑河道形态、断面形式、水体流态、生态环境、土地规划等方面。目标函数如下:

(1)河道治理成本C

(1)

式中,j—断面;S1—挖方量,m3;C1—单位体积挖方成本,元;S2—填方量,m3;C2—单位体积填方成本,元;C3—每米岸堤与地基基础修建成本,元;S4—断面间边坡面积,m2;C4—单位面积的边坡修建成本,元;Lj—断面间距离,m。

(2)节约土地效益B

(2)

式中,B1—单位面积土地效益;Wj—河岸收缩距离。

(3)综合收益Y

Y=B-C

(3)

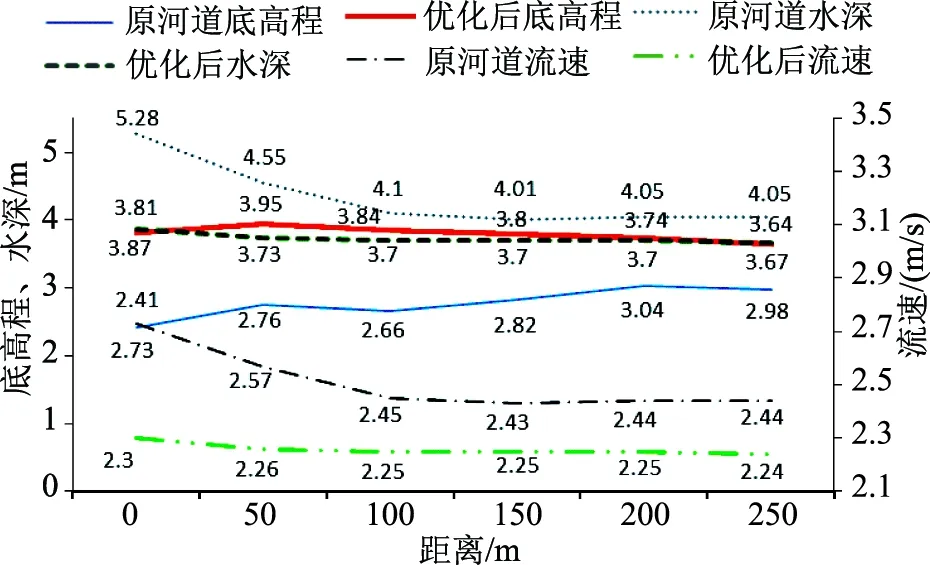

4.2.3结果分析

结合文献资料、专家经验及《水利工程概算定额》,取C1=5、C2=18、C3=1000、C4=144[7-10],参照当地农村土地价值标准取B1=300。在设计流量为625m3/s恒定流情况下优化计算,得到较优收益:每50m工程河道效益22.6万元,工程总收益1536.8万元,优化结果见表2。

表2 优化结果

优化后河道岸线收缩,断面规格较一致便于工程施工,且满足设计流量下水深;河道主槽和边滩水深、流速有明显降低,满足河床和护岸不冲流速。在不影响防洪安全条件下,岸线收缩带来的长期土地效益能弥补工程投资缺口,促进经济良性发展。河道优化前后的底高程、水深和流速对比如图4所示。

图4 结果对比

4.3 稳定性计算分析

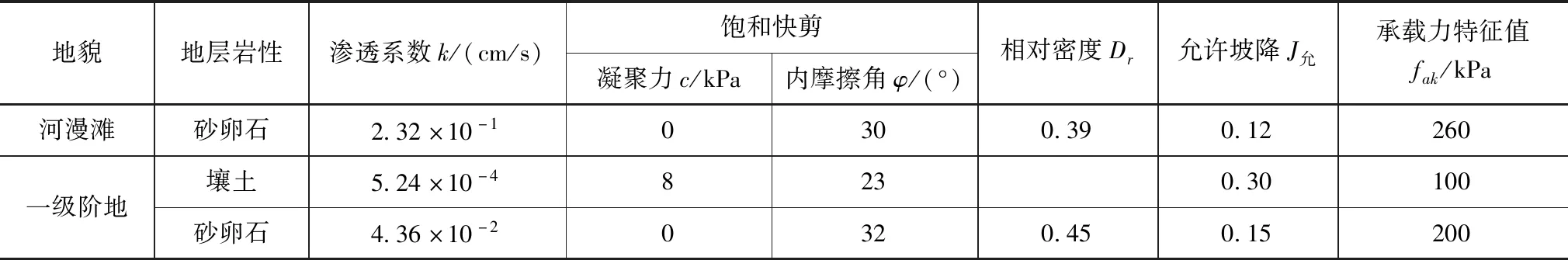

河道稳定性包括渗透、抗滑、沉降和抗冲刷4个方面,河道地质特征直接影响河道安全稳定,对地基土进行常规物理力学性质实验、密度及渗水等实验,实验结果见表3。

表3 堤基土物理力学指标表

4.3.1渗透稳定

以达西定律为依据,查阅现有规范计算水力坡降,采用下式计算实际水力比降J实:

(4)

式中,J实—实际水力坡降;H1、H2—堤迎、背水坡水位高程,m;T—相对隔水层深度,m;b—堤基宽度,m。

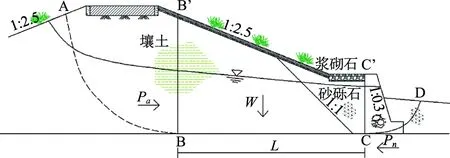

因河道断面宽窄多变,以断面设计和平面布置图为标准计算,设计洪水位为2.5m,相对隔水层深度大于17.5m,堤基宽度1.7m,经计算J实=0.1 4.3.2抗冲刷稳定 河道上游山区多有暴雨区,汇水面积大,雨水集中,洪水季节水流侧蚀强烈,护岸局部冲刷深度按下式计算: (5) (6) 式中,hs—局部冲刷深度,m;H0—冲刷处的水深,m;Ucp—近岸垂直平均流速,m/s;Uc—泥沙启动流速,m/s;n—与防护岸坡在平面上的形状有关,取1/4~1/6;η—水流流速不均匀系数,根据水流流向与岸坡夹角α查表采用。 计算结果:在设计洪水位下冲刷水深取2.5m,河道平均流速2.25m/s,η=1.65(岸坡夹角36°),泥沙启动流速Uc=0.8m/s[11],得Ucp=2.8m/s,hs=0.71m。护岸会产生冲刷破损,需做防护措施。主槽流速(v=1.016m/s)<河床卵砾石层不冲刷流速(v不冲=1.2~1.5m/s),河床相对稳定。 4.3.3抗滑稳定 采用改良圆弧法计算设计堤坡稳定安全系数,公式如下: (7) S=Wtanφ+cL (8) 式中,W—土体有效重量,kN;c、φ—软弱土层的凝聚力和内摩擦角,kN、(°);Pa、Pn—滑动力和抗滑力,kN。 结合堤基土实验数据结果和岸坡横断面图,取c=8,φ=23,L=9,计算得:S=91.9,K=3.39>K允。岸坡为砂质壤土,在干燥、无水流冲刷状态下稳定,遇水冲刷时极易坍塌,在坡脚作铅丝笼石加固处理。两岸河床均修建浆砌石基础,且置于河流最大冲刷深度以下,满足地基抗滑稳定要求。岸坡横断面如图5所示。 图5 岸坡横断面图 4.3.4沉降稳定 依据GB 50286—2013,堤基的最终沉降量可按下式计算: (9) 式中,S—最终沉降量,mm;n—压缩层范围的土层数;e1i—第i土层在平均自重应力作用下的孔隙比;e2i—第i土层在平均自重应力和平均附加应力共同作用下的孔隙比;hi—第i土层厚度,mm;m—修正系数,可取1.0,软土地基可采用1.3~1.6。 岸坡整体处于一级阶地壤土层上,土层数n=1,根据实验结果:e1i=0.89,e2i=0.747,土层厚度取2~2.5m,最终沉降量S为151~189mm,有轻微沉降,需对堤基进行夯实填充处理。 (1)本文对韩城市澽水河治理情况进行分析,统筹规划,分段分类治理措施在生态环境修复、产业结构调整和抗灾提防建设等方面取得良好效果,为相似中小河流治理提供借鉴。 (2)结合实际河道工程,选取典型断面构建经济优化设计模型,从河道生态护岸设计、典型断面优化以及河道稳定性分析得出,从理论基础与技术应用相结合的角度保障流域内水安全,带动社会、经济、生态健康发展的方式是可行的,但优化模型受适应范围限制,应用推广有待论证。

5 结论