中国柑橘生产空间布局演化及驱动因素研究

2022-07-25黄伟华祁春节

黄伟华,祁春节

(华中农业大学经济管理学院/园艺经济研究所,湖北 武汉 430070)

中国是世界上最大的柑橘生产和消费国,推动柑橘产业健康发展已经成为助推产业兴旺,实现乡村振兴的重要抓手之一[1]。自改革开放以来,中国柑橘种植面积和分布格局都发生了很大的变化,这种变化不仅直接影响中国柑橘产量和生产结构,而且对国内柑橘价格水平和国际水果市场的稳定产生了深远的影响。而农业生产格局是与农业生产有关的自然、经济、社会等诸多要素共同作用的结果,具有一定的复杂性和不可逆性[2],因此,把握柑橘生产的时空变化规律,明晰生产格局演变的驱动因素,有利于合理预测柑橘生产的变化趋势,优化生产资源配置以及有效制定柑橘产业的发展政策[3]。

改革开放之后,中国农业生产空间布局的渐进变化趋势愈加明显,主要表现为生产重心逐步向北偏移;区域集聚程度逐渐提高甚至演化为优势产区和产业带[4]。学者们对于粮食作物生产布局变迁问题较为关注,展开了一系列的研究,较为统一的认为粮食增长重心有“北上”趋势[5-7]。三大粮食作物中,水稻生产重心由南向北变动的趋势明显,小麦生产重心则向中部和北方转移,而玉米生产重心则呈现出向华中、华北和东北移动的趋势[8-9]。也有学者考察了经济作物的空间布局变化,但主要集中于苹果、棉花和蔬菜等,涉及柑橘的文献较为匮乏。研究发现,经济作物比粮食作物的集聚趋势更明显,产业条、块布局特征更加凸出[4]。其中,苹果生产重心西移趋势明显[10-12],棉花则有向西北尤其是新疆迁移的趋势[13],而蔬菜的集聚趋势较为突出,且有由城郊向农区转移的趋向[14]。王伟新等研究发现水果产业具有显著的集聚特征且变化趋势存在一定的阶段性[15]。张有望等对中三角地区柑橘生产布局进行了研究,发现各市州集聚趋势类型不一,其生产重心有向东南方向移动的趋势[16]。

学界还感兴趣于农业生产布局变动这一表象背后的原因,并展开了一系列的研究和分析。学者们较为一致地认为自然因素、经济因素以及政策因素是导致布局变迁的主要原因。早期的研究主要是基于理论和现象的定性分析。张红宇等认为资源禀赋和经济发展是影响农业生产布局的主要因素,同时也肯定了政策引导的重要作用[4]。黄爱军提出自然特征和经济特征是推动粮食生产格局变迁的主要原因[5]。随着计量方法的发展,近年来越来越多的学者诉诸实证来探究农业生产布局变动背后的原因。伍山林采用农户行为的计量经济模型分析发现,人均耕地资源、非农产业对农村劳动力和资本的吸引力是影响粮食生产格局的重要因素[17]。而空间计量经济学在农业领域的广泛应用又促使学者从空间视角来审视这一问题。白秀广等利用空间误差模型研究发现,苹果生产存在空间溢出效应,而日照、气温、非农就业机会、苹果比较收益以及相关政策是影响生产布局的主要因素[11]。但目前关于柑橘生产布局影响因素的研究较为匮乏且以定性研究为主。张有望等通过定性分析认为柑橘生产布局的变迁是内在(自然禀赋)和外在(市场、科技和政策)因素共同作用的结果[16]。

梳理文献发现,学界在粮食、苹果等产业展开了一系列关于生产格局变迁及其影响因素的研究,并形成了具有重要参考价值的成果。然而,柑橘作为与其他农作物有较大差异的多年生植物和扶贫开发的重要支柱性产业[1],却鲜有文献通过定量的方法研究柑橘生产格局的变迁及其影响因素。同时,根据Anselin的空间计量经济学理论,当涉及区域格局变迁的研究时,所利用的数据可能具有显著的空间相关性,而忽略这一因素可能会使结果有偏或缺乏现实解释力[18]。并且,由于各地区资源禀赋和生产条件存在差异,不同省市影响生产布局的因素也可能存在不同,从全国范围笼统的研究可能会掩盖这些差异性和特征[4,12]。因此,本文拟利用生产重心模型和GIS技术研究近40年来中国柑橘生产格局变迁的趋势,并根据地理特征和生产条件将柑橘产区分为长江中上游柑橘带和沿海地区柑橘带①参考已有研究,长江中上游柑橘带由河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西等7个省份组成;沿海地区柑橘带由上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、广东、广西等8个省份组成。长江中上游柑橘带和沿海地区柑橘带虽同处于亚热带季风气候区域,但两者在最低温、昼夜温差和降雨量方面仍存在差异,前者平均最低温度较后者低,时有冻害情况发生,前者昼夜温差也较后者大,后者的雨水更加充沛。由于在气候方面存在差异,所以在适种品种和种植结构上也存在差异,前者是中国甜橙的最适宜种植区及适宜种植区,后者是脐橙、宽皮柑橘和柚类等的优势产区。而且在区位优势上也存在差异,后者毗邻珠三角、长三角及港澳台地区,离东南亚等传统出口地较近,且水路和陆路交通更加发达,所以后者更擅出口而前者偏向内销。因此,根据这些异同将中国柑橘主产地分为长江中上游柑橘带和沿海地区柑橘带。,利用空间计量模型从自然、经济和政策等方面研究柑橘生产布局变迁的驱动因素及其空间溢出效应,以期对现有文献进行有益补充。

一、中国柑橘生产空间分布格局及差异

1.柑橘产量分布变化趋势

由图1可知,中国柑橘总产量整体上呈增长趋势,且在2001年加入WTO之后由于出口渠道以及技术引进的增多,柑橘产量持续快速增长。分区域看,沿海地区柑橘产量占比②长江中上游柑橘带占比为1减沿海地区柑橘带占比。在1978-1983年期间波动下降,到1992年沿海地区柑橘带产量占全国总产量七成左右,之后总体呈下降趋势,最后与长江中上游柑橘带占比相当。具体来看,长江中上游柑橘带和沿海地区柑橘带的产量分别由1978年的14.53万吨和23.74万吨增加至2019年的2007.42万吨和2576.92万吨,而且长江中上游柑橘带产量占比由1978年的37.92%增加至2019年的43.79%,但沿海地区柑橘带的产量占比下降了5.84%,表明长江中上游柑橘带承接了沿海地区柑橘带的部分产能。

图1 1978-2019年中国柑橘产量及占比

2.柑橘生产集中度空间分布差异

生产集中度指数常被用于衡量产业空间聚集程度,柑橘生产集中度指数是指某区域柑橘产量占全国柑橘总产量的比重,其能够精确地测度某地区柑橘产量对全国总产量的贡献,并能从时空角度反映柑橘生产区域布局的变迁趋势。具体计算公式为:Cit=qi/Qt,其中qit表示i省t时期的柑橘产量,Qt表示t时期全国的柑橘产量。

由于中国柑橘生产集中度的演变是一个逐渐推进的过程,邻近年份的分布格局大同小异,综合考虑后①将1978-2019年平均分为3个、5个和7个间距,并对比了绘制4幅、6幅和8幅图的情形,综合考虑认为4幅图也能较好地反映其分布格局的变化趋势和差异,最终选择以4幅图的形式呈现。由于时间段不能均分,所以1978-1992年的间距为14年,后面两个间距为13年。借鉴已有文献的做法[3,12],本文以13年为一时间间距选取了1978年、1992年、2005年和2018年4个代表性年份,描绘并分析了中国柑橘生产集中度分布趋势的变化情况(见图2)。1978年生产集中度最高的两个省份为四川和广东,其分别贡献了柑橘总产量的29.78%和25.09%,而且这一时期柑橘生产集中度较高的地区主要集中在沿海柑橘带。1992年柑橘生产集中度分布格局与1978年类似,但生产集中度进一步集中于广东等沿海地区的趋势更加明显。2005年广东和浙江的柑橘生产集中度系数有下降趋势而江西和湖南则具有上升态势,柑橘生产呈现出均衡发展的局面。2018年只有广西的柑橘生产集中度指数超过0.20,并逐渐成长为沿海地区的新兴柑橘主产区,柑橘生产集中度重心逐渐偏向于长江中上游地区。总体上,柑橘生产集中度系数的差距逐渐减小,柑橘生产呈现出均质化的局面,而且柑橘生产集中度高值区具有由沿海地区向长江中上游地区转移的趋势。

图2 代表年份中国柑橘生产集中度分布格局

3.柑橘生产产地集中度系数变化趋势

产地集中度系数是从面积的角度测度产业空间聚集程度的指标,它能够克服生产集中度指数没有考虑产地总数的不足,并且能够从全局角度量化柑橘生产格局变迁的情况[12]。如图3所示,中国柑橘产地集中度系数总体上呈现出波动下降的趋势,从1978-1989年柑橘产地集中度系数呈现出缓慢下降的状态,其他大部分年份柑橘产地集中度系数在0.5附近波动,但1990年和2012年产地集中度系数分别急剧下降到0.4265和0.4385,这可能与极端天气和病虫害有关,查阅历史资料发现1990年南方地区出现了较为严重的干旱和台风灾害[19],而2012年广东和江西等地爆发了较为严重的柑橘黄龙病灾害。整体上中国柑橘产地集中度呈现出逐渐由集中走向分散的趋势。

图3 1978-2019年中国柑橘产地集中度系数变化趋势

二、中国柑橘生产重心演化及分析

空间重心的移动能够反映研究对象地理和空间分布的变化,因此逐渐被用于研究生产重心、经济重心和产业结构重心的转移。本文将借鉴现有文献运用重心理论分析柑橘生产重心的变迁[20-21],利用GIS技术绘制柑橘生产重心的移动轨迹,并分析柑橘生产重心的移动方向和距离[22]。其计算公式如下:

式(1)和式(2)中,n表示构成中国柑橘产区的子区域数量;(Li,Bi)为第i个子区域省(市)政府的经纬度值;Mit表示i区域在t时期某种属性的数值(如柑橘产量、面积、资源禀赋等);(Lt,Bt)表示t时期中国柑橘某种属性的经纬度重心坐标。公式(3)为进一步估算重心移动距离的算式:

式(3)中,Ds-q表示从s时期到q时期某属性值重心移动距离;E为将地理经纬度坐标转化为平面距离的系数,假设地球是一个标准球体,而地球子午线总长约为40008千米,则纬度变化1度换算为长度约为111.13千米,因此,取E值为111.13千米[16];(Ls,Bs)和(Lq,Bq)分别表示中国柑橘生产重心在s时期和q时期的经纬度地理坐标。

1.柑橘生产面积重心变迁分析

由表1可知,1978年中国柑橘生产面积重心坐标为(111.39°E,28.02°N),2019年面积重心转移到了(110.21°E,27.46°N)。1978年以来,中国柑橘生产面积重心在110.30°E~112.39°E、27.26°N~28.22°N之间移动,面积重心累积向西南方向偏移了145.36千米。2013年以前,柑橘面积重心在经向上主要呈现出由西向东偏移的局面,之后呈现出向西偏移的趋势,而在纬向上表现为由北向南偏移的趋势。从移动距离上看,2012-2013年①借鉴已有文献处理方式[2],表中只呈现偶数年份的结果,详细结果备索。重心向西北方向移动最大距离为128.01千米,表明在这一时期长江中上游柑橘带的面积增长幅度明显大于沿海地区柑橘带,2005-2006年重心移动距离为1.47千米,说明期间各区域的面积变化幅度相当。总体上,中国柑橘生产面积重心由东北向西南演进的趋势明显,但“北扩”的趋势不显著。

表1 1978-2019年中国柑橘生产面积与产量重心演变轨迹

2.柑橘生产产量重心变迁分析

1978年中国柑橘产量重心坐标为(111.17°E,27.42°N),2019年产量重心位于(110.64°E,27.06°N),1978-2019年中国柑橘产量重心在东经109.82°~113.18°、北纬26.57°~28.16°之间变动(见表1),产量重心整体上向西南方向移动了70.98千米。此外,柑橘产量重心在移动速度上也存在明显的差异性,1979-1980年的产量重心移动速度最大,向西北方向移动了203.63千米,表明期间长江中上游柑橘带的产量增长速度快于沿海地区柑橘带。1978-2019年柑橘产量重心在经向上呈现出向东偏移的现象,之后又波动式向西移,纬向上则表现出往复式向南偏移的趋势。对比1978年和2019年柑橘面积与产量重心发现,虽然两者重心都向西南方向移动,但是柑橘产量重心的移动距离明显较小,说明“云贵川”等省份柑橘种植面积增幅较大,但是生产率有待于进一步的提高。

3.柑橘单产重心变迁分析

由表2可知,1978年中国柑橘单产的重心坐标为(113.19°E,27.98°N),之后40年便在东经111.53°~115.81°、北纬27.76°~29.25°之间移动,2019年柑橘单产的重心变动到(113.66°E,28.94°N),柑橘单产重心累积向东北方向偏移了119.26千米[12]。从移动方向上看,经向上柑橘单产重心呈现出波动式由西向东转移,而纬向上由南向北移动的趋势。从移动距离上看,1979-1980年柑橘单产的移动距离最大,而且此过程与产量重心移动的最大距离是同步的,说明在此期间沿海地区柑橘带柑橘单产的增幅较大,而且柑橘单产的提高也进一步促进了沿海地区柑橘带产量的提高。此外,从图4可知,柑橘单产东西向的移动距离大于南北向的移动距离,表明东西向柑橘单产的变化较大。总体上,柑橘单产的重心呈“东移北进”的变化趋势。

图4 1978-2019年中国柑橘生产布局重心移动轨迹

4.柑橘生产资源禀赋重心变迁分析

资源禀赋系数能较好地反映一个国家或地区某种资源的相对丰裕程度,本文采用某地区柑橘产量占全国产量的份额除以该地区农业总产值占全国农业总产值的比重来衡量柑橘生产资源禀赋[1]。由表2可知,1978-2019年中国柑橘生产资源禀赋重心在东经110.96°~114.56°、北纬26.96°~27.87°之间波动,重心在东西向上呈现出由西向东偏移的局面,而在南北向上则表现出由南向北转移的趋势,总体上资源禀赋重心由西南向东北偏移了72.56千米。其中,资源禀赋重心在1979-1980年向西北方向移动的最大距离为161.95千米,说明在此期间长江中上游柑橘带资源禀赋的提升速度大于沿海地区柑橘带。

表2 1978-2019年中国柑橘生产土地生产率与资源禀赋重心演变轨迹

此外,为了检验柑橘生产的面积和生产集中度的变迁是否与柑橘生产资源禀赋的变迁同步[3],本文通过构造匹配度指数[23-24]来测算资源禀赋重心变迁轨迹与面积重心和生产集中度重心变迁的协同程度。以资源禀赋重心和面积重心为例,假设资源禀赋重心第t+1年相对于第t年的偏移角度为θ1,相应的面积重心偏移角度为θ2,则匹配度定义为两者重心偏移角度差的余弦值cos(θ2-θ1),其取值范围为[-1,1],值越大则对应的匹配度越高。通过计算可知①由于版面原因未列出匹配度的计算结果,感兴趣的朋友可以向作者索取。,有23年的面积重心与资源禀赋重心匹配度大于0,占总年数的57.50%,而且平均匹配度为0.1437,说明两者总体上呈现出较匹配的状态。从演化轨迹看,两者重心的匹配值围绕着0值上下波动,即两者存在匹配与不匹配交替出现的局面。与此同时,生产集中度重心与资源禀赋重心的平均匹配度为-0.0965,匹配度大于0的年份有16年,只占总年数的40%,总体上呈现出较不匹配的状态。因此,总体上面积重心、生产集中度重心与资源禀赋重心的变迁轨迹不太协调,即柑橘生产重心的变迁并不是跟随着资源禀赋的变化而变动。为此,本文将通过下文的实证分析来进一步研究驱动柑橘生产区域变迁的主要因素。

三、模型设定、变量说明与数据来源

1.模型设定

空间计量模型的最大特点是引入了空间权重矩阵来度量地理空间因素并将其纳入传统回归模型的分析框架中,修正了传统模型由于忽视空间效应而导致的设定偏误问题[25]。本文不仅关注因变量的空间自相关性还注意到易被忽略的自变量的空间依赖性,考虑到空间杜宾模型同时含有因变量和自变量的空间滞后项,而且具有估计无偏和无需限制空间溢出效应规模的优点[26],因此,本文将构建如下所示的空间杜宾模型来进行估计:

式(4)中Wij为权重矩阵W中第i行第j列的元素,表示区域i和区域j之间的空间关系,下标t表示第t年;y为因变量表示各省市柑橘种植面积占全国柑橘面积的比重;X为解释变量;λt和ui分别表示时间和空间效应;ε为随机误差项;ρ、β和θ均为待估参数。在空间回归模型中,本地区某个变量的变化不仅能直接影响本地区的因变量而且还能间接影响邻域的因变量。因此,如果用类似于非空间模型的方法去直接解释空间模型中的系数将会出现错误的结论甚至得出误导性的政策[27]。本文将借鉴LeSage等[26]和Elhorst[28]的研究方法将总效应分解为直接和间接效应并做进一步的解释。据此,式(4)可以改写为如下形式:

由式(5)可知,变量xr的边际效应即偏导数∂y/∂xr已经明显不是OLS模型中的βr,式(5)可进一步改写为:

其中,V(W)=(In-ρW)-1=In+ρW+ρ2W2+ρ3W3+…+ρnWn

定义Mr(W)=V(W)(Inβr+Wθr),而Mr(W)ij为矩阵Mr(W)中第i行,第j列的元素,对某一观察值i来说:

由式(7)可知,xir对yi的直接效应和间接效应可分别表示为:

与此同时,借鉴LeSage等[26]的方法,采用平均直接效应(ADE)、平均间接效应(AIE)和平均总效应(ATE)来表示对应的效应值。

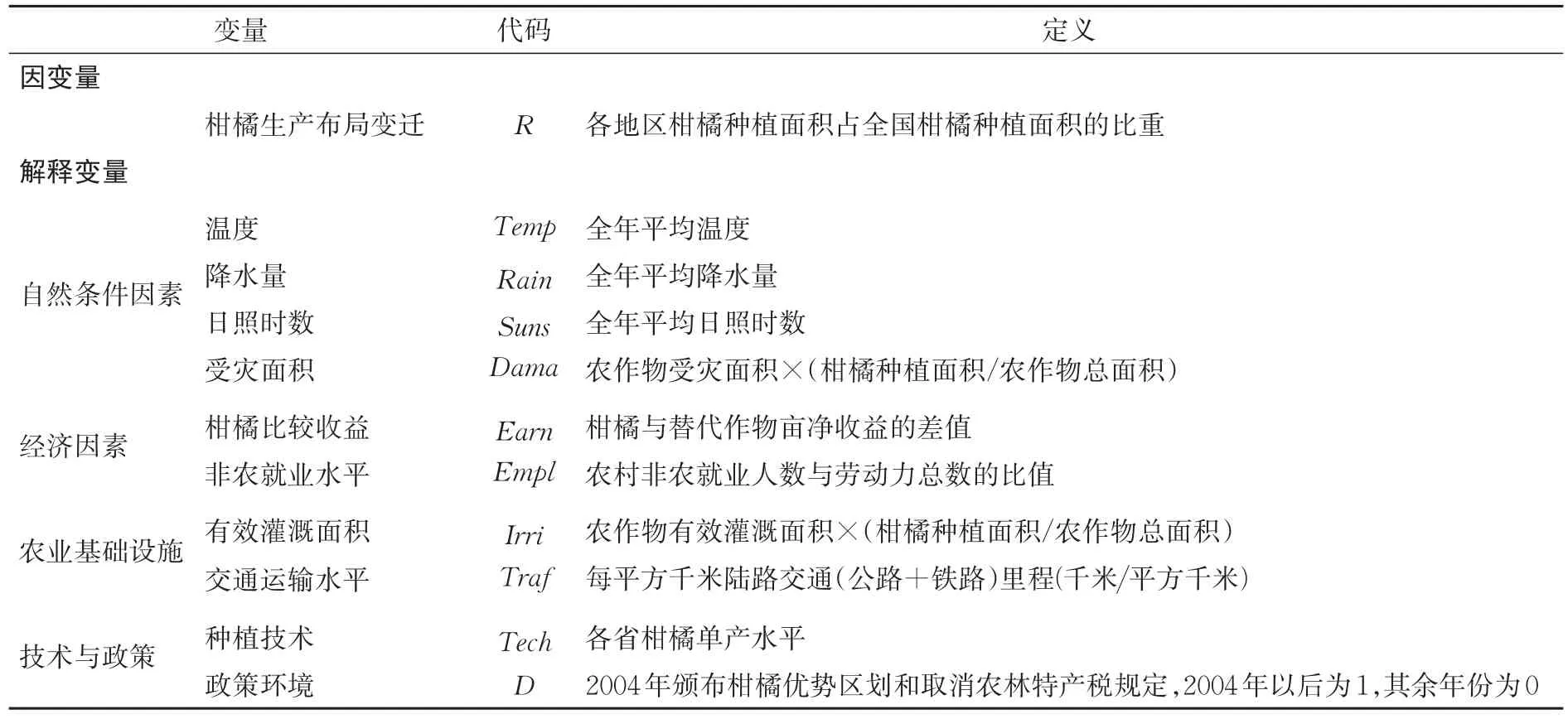

2.变量说明

马克思认为农业生产具有自然的再生产过程和社会的再生产过程互相交错的特征[29],因此,农业生产是一个自然条件因素、经济因素、技术因素、农业基础设施和政策环境等因素共同作用的过程。这些影响因素会随着时间的变化而变化,在较长的时间跨度下,这些变化的累积和叠加会进一步的影响农户种植面积的增减,并最终演化为中国柑橘生产布局的变迁[30]。本文在综合考察了比较优势理论和产业布局理论后,借鉴前人的研究成果从以下五个方面设置了影响柑橘生产布局的变量[9,16]。考虑到农户在做生产决策时无法知晓本年度在自然和社会等方面的生产条件,所以往往会依据上一期的情况来预测和修正本期的生产安排,即存在一定的滞后效应,因此借鉴已有文献对相关变量做了滞后一期的处理[9-10,12]。

①自然条件因素。农业是对气候变化和自然灾害最为敏感的部门之一,目前,农业生产还依然存在着靠天吃饭的情况[31]。“南橘北枳”也充分说明了柑橘的健康生长需要有适宜的气象条件,而洪涝、干旱以及黄龙病等灾害都会对柑橘的种植产生影响和制约,从而影响柑橘的生产布局。本文将从温度、日照时数、降雨量以及自然灾害等方面来研究自然条件对柑橘生产布局变迁的影响。

②经济因素。根据理性经济人假定,农户会在权衡柑橘与其他作物的经济净收益之后再做是否种植柑橘的生产决策。与此同时,受城镇化和工业化的影响,农户所获得的非农就业机会增加,为了最大化自身利益,农户会在考虑非农就业机会成本的基础上调整种植结构和种植面积[2]。由于农户在做生产决策时无法知晓柑橘和替代作物的效益以及非农就业的机会成本,因此,本文以上期相关作物的效益和非农就业机会成本作为农户对本期经济因素的预期。本文根据实际替代的可能性和种植面积大小,为不同地区选择了匹配的柑橘替代作物[6]。

③农业基础设施。我国是一个淡水资源缺乏的国家,而充足的水资源对柑橘的生产种植具有重要作用,因此,灌溉水平在一定程度上成为制约柑橘种植的重要因素并决定着柑橘生产的分布格局。与此同时,交通设施担负着保障柑橘生产资料和产品运输流通的重要职能,承担着连接田间地头和厨房餐桌的重任。而且交通运输网的建设过程也是社会网络的搭建过程,其能够促进信息、技术、资本和劳动力的流通,从而影响柑橘的生产布局。为此,本文主要以有效灌溉面积和交通运输水平来衡量农业基础设施水平。

④技术因素与政策环境。科学技术是第一生产力,先进的技术能够提高柑橘的品质、生产效率和效益。但不同地区由于信息渠道、发展理念和资源禀赋的不同而导致技术水平不同,并进一步导致柑橘生产的效益和比较优势存在差异,进而影响柑橘的种植面积和生产布局[12]。国家政策是果农进行生产决策的重要依据,其能够影响果农的生产积极性和切身利益。本文以颁布柑橘优势区划和取消农林特产税的时间为节点设置政策虚拟变量来度量政策变化对柑橘生产布局的影响[11]。具体见表3。

表3 变量设置和指标定义

3.数据来源

本文选取1978-2019年我国15个柑橘主产省的年度面板数据作为基础数据,为了获得一致性的统计数据,将海南省和重庆市的相关数据分别纳入广东省和四川省。文章中产量、受灾面积、农村非农就业人数、有效灌溉面积、各省和全国柑橘种植面积等数据均来自《中国农村统计年鉴》(1978-2019年)。平均温度、降水量和日照时数等省级气候数据来源于中国气象数据网。柑橘比较收益数据来自《全国农产品成本收益资料汇编》(1978-2019年),其中部分省份1978、1979、1982年的缺失数据采用插值法进行补充。各省陆路交通里程数据来源于《中国统计年鉴》(1978-2019年)。

四、实证结果分析

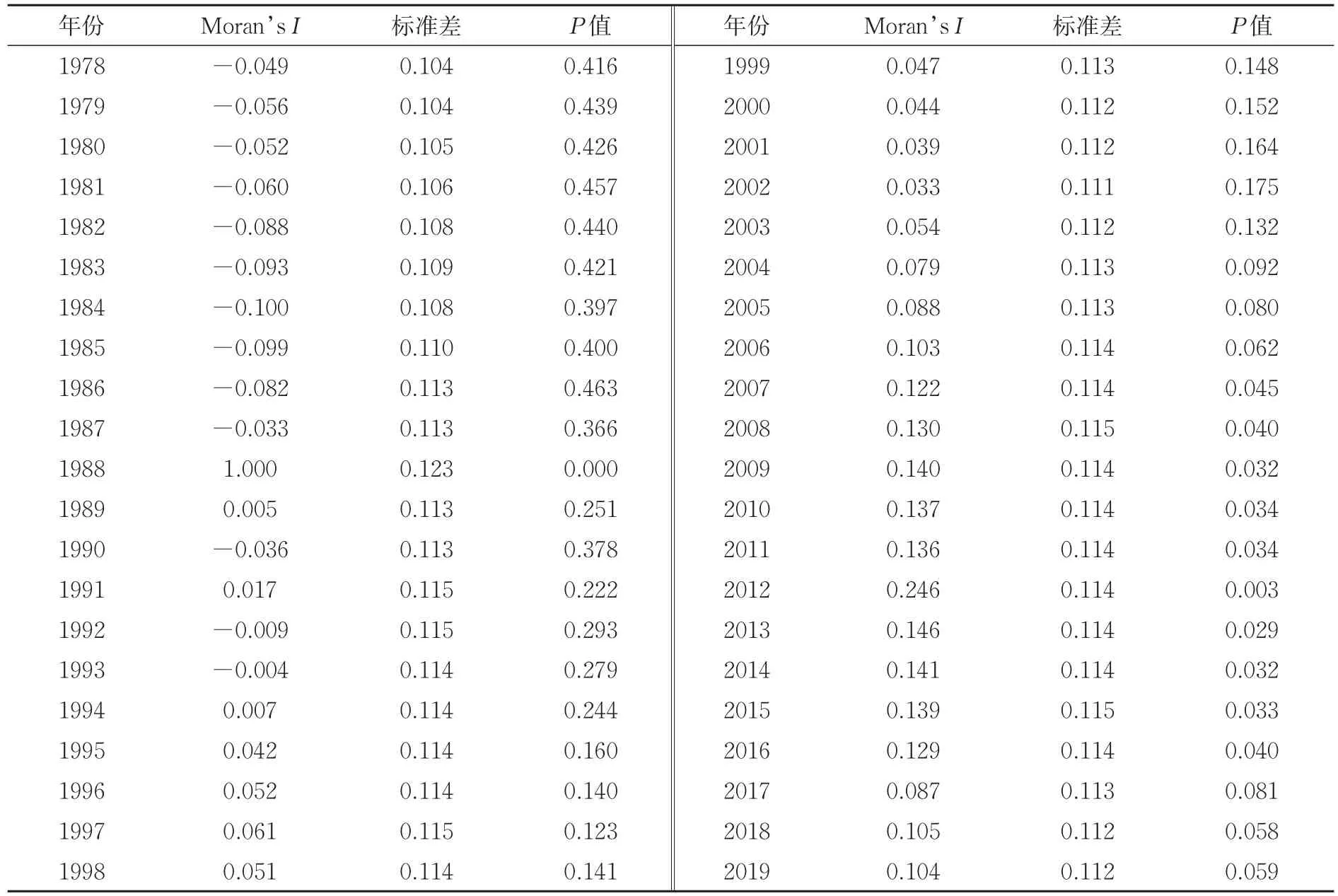

1.柑橘生产布局的空间相关性分析

如表4所示为1979-2019年中国柑橘生产布局的空间自相关性全局Moran’sI检验结果。总体上,中国省域柑橘种植面积占比的全局Moran’sI指数呈现出分阶段变化的态势,1979-1993年全域Moran’sI指数大部分为负值,之后的指数值都为正值。表明前15年省域间柑橘种植面积占比存在负空间自相关性,而后半段时间表现为正空间自相关性,其中2004-2019年的Moran’sI指数值均通过了显著性检验且空间自相关性呈逐渐增强的趋势。换言之,中国省域柑橘种植面积占比在空间上并非随机分布,而是具有较为明显的空间聚类特征。虽然部分年份的Moran’sI指数值没有通过显著性检验,但并不能据此判断在这一时段不存在空间相关性,因为仅部分地区存在空间相关性或各地区之间的正负空间相关性相互抵消都会导致最终结果的统计不显著。因此,另需通过局部Moran’sI指数来进一步考察空间集聚的分布模式和变化特征。

表4 1978-2019年柑橘种植面积占比的全局Moran’s I指数

表5为根据Moran’sI散点图绘制的中国省域柑橘种植面积占比的聚类分布模式表。由于聚类模式的变迁较为缓慢,且对比后发现邻近年份的模式相差不大,因此,本文以8年为一时间间距选取了6个代表性年份以求客观反映近40年柑橘种植面积占比聚类模式的变迁。总体上,前20年的聚类分布情况变化较大,但随着各地区生产结构和种植面积的不断调整,后20年各种集聚类型的分布趋向于稳定。1979年,处于H-H集聚和L-L集聚类型的省份只有6个,占总样本数的40%,更多地表现为分化发展,2003年处于这一分区的省份增加到了10个,占总样本数的67%。2011年和2019年各种集聚类型的分布情况变化不大,其中“热点”区主要集中在分别以“鄂”“粤”为代表的中部地区和东部沿海地区,而分化现象主要表现在“云贵川”地区。总而言之,中国省域柑橘种植面积占比具有较强的空间自相关性,而且“聚块”发展的趋势也越来越明显。

表5 代表性年份中国省域柑橘种植面积占比聚类模式

2.柑橘生产布局的空间计量结果与分析

通过上文的分析可知,中国省域柑橘种植面积占比存在较强的空间自相关性,由于传统回归模型忽视了空间相关性导致其估计结果可能存在偏差并缺乏现实解释力,因此,需要采用空间计量模型来对数据进行拟合[11]。为了遴选出最适合本文数据生成过程的空间计量模型,参考Anselin的模型选择机制[32],利用拉格朗日乘子检验考察空间滞后模型和空间误差模型的适用性。由拉格朗日乘子检验结果发现,SEM模型(空间误差模型)的LM-error和Robust LM-error分别为69.157和69.968,而SAR模型(空间自回归模型)的LM-lag和Robust LM-lag分别为8.717和24.313,且两个模型检验值均通过了1%的显著性检验,从而拒绝了无空间误差滞后项或无空间被解释变量滞后项的假设。根据Anselin的模型选择机制可知,若两个模型均通过显著性检验,则应重新考察模型的设定[32]。因此,进一步考察SDM模型(空间杜宾模型)的适用性后发现,Wald检验和LR检验均在1%的显著性水平下拒绝了β=0和β+ρθ=0的原假设,表明空间杜宾模型不能简化为空间误差模型或空间滞后模型。而且LeSage等也指出,空间杜宾模型适用于绝大多数的数据生成过程[26],因此,最终选择空间杜宾模型。

考虑到不同地区生产布局变迁及影响因素存在异质性,本文将全国柑橘主产省(模型1)根据地理特征和生产条件分为长江中上游柑橘带(模型2)和沿海地区柑橘带(模型3)再进行分组回归。由表6可知,模型1中被解释变量的空间滞后回归系数为0.2020,且通过了1%的显著性检验,表明邻域柑橘种植面积占比存在着明显的空间交互影响现象,即某一区域的柑橘种植面积比重增加将会对邻接区域产生正向的溢出效应。

表6 空间杜宾模型的分组估计结果

自然条件因素对柑橘生产布局变迁的影响。在模型1中,除日照时数没有通过显著性检验外,温度、降水量和受灾面积都显著为负值,原因可能是目前柑橘的主产地主要集聚在温度和降水量较为适宜的亚热带地区,而柑橘的生长需要有适宜的环境,过高的温度和降水量反而会产生负向作用。在模型2中,日照时数和温度都没有通过显著性检验,这可能是因为这一地区低温相对较低,温度的升高不会导致其面积占比显著减少。在模型3中,除温度显著为负外,其他自然因素变量都未通过显著性检验,说明温度是影响这一地区种植面积比重的主要自然因素。

经济因素对柑橘生产布局变迁的影响。在模型1和模型2中,柑橘与替代产品的比较收益的系数为正值且均通过了1%水平下的显著性检验,说明在这些地区柑橘比较收益的增加会显著的提高其种植面积在全国面积中的占比。而沿海地区柑橘带柑橘比较收益的系数没有通过显著性检验,可能是因为在沿海等经济发达地区,果农能获得的非农就业机会较多,存在其他兼业情况,农业经营收入只是其家庭收入的部分来源,因此,柑橘与其他农作物比较收益的改变不足以促使其调整种植面积。在三个模型中,非农就业水平的提高均会显著的促使柑橘种植面积占比的下降,可能是因为非农就业机会的增加导致农村劳动力流失加剧进而导致柑橘种植面积的缩减。

农业基础设施对柑橘生产布局变迁的影响。三个模型中,有效灌溉面积的系数都显著为正,说明灌溉设施等基础条件的完善对各地区柑橘种植面积占比的增加有显著的促进作用。值得关注的是,长江中上游柑橘带的有效灌溉面积系数值显著大于沿海地区的系数值,这可能是因为长江中上游柑橘带主要处于山区丘陵地带,相对于沿海柑橘带灌溉条件较差,因此,灌溉条件的完善对于长江中上游地区的柑橘种植更为重要和急需。此外,交通运输水平在模型2和模型3中都没有通过显著性检验,说明在这些地区交通运输水平可能并不是限制柑橘种植面积扩张的主要因素。

技术与政策因素对柑橘生产布局变迁的影响。在模型2和模型3中,技术进步的系数都显著为正,说明技术进步的提高有利于地区柑橘种植面积比重的提高。而政策因素都没有通过显著性检验,表明农林特产税的取消和优势区规划的颁布对柑橘种植面积占比的影响不显著,这可能是因为农业生产决策的制定具有一定的惯性且柑橘种植需要适宜条件,导致农林特产税的取消以及优势区规划的颁布对农民生产决策制定的影响较小,从而使影响不显著。

空间滞后变量对柑橘生产布局变迁的影响。由表6可知,邻近省区柑橘比较收益的增加均不利于本省区柑橘种植面积占比的增加,这可能是因为邻域比较收益的增加会促使当地果园面积进一步的扩张,从而挤占了本省的生产资源和销售份额,阻碍了本省果园面积的扩大;但邻近省份技术进步对本省份面积占比的增加有显著促进作用,这可能是邻域通过技术溢出等途径提高了本省份的生产工艺从而促进了本省面积占比的扩大;此外,交通运输水平在模型1和模型3中具有显著的负向作用,灌溉水平在模型2和模型3中也呈现出负向作用。本文进一步分解了模型1中各变量的空间效应以便更清晰地描述各变量对柑橘生产布局变迁的直接效应和间接效应。

由表7可知,非农就业水平的直接效应为-0.0106,说明本省区非农就业水平提高1个百分点,将会使柑橘种植面积占比下降0.0106%,其间接效应为-0.0119,表明邻近省区非农就业水平提高1%,将导致本省份柑橘种植面积占比下降0.0119%,进而使全国柑橘种植面积占比将下降0.0225%。受灾面积也具有类似的抑制效应。此外,降水量的提高不利于本地区面积占比的提高,但会对邻域产生正向溢出效应。柑橘比较收益和交通运输水平的提高均能有效促进本省区面积占比的提高,但会对邻域产生负向溢出效应。值得关注的是,大部分变量的空间外溢效应明显,即这些变量对柑橘面积占比的间接效应要大于直接效应,这进一步佐证了空间地理因素在区域格局变化研究中所具有的重要作用,并强调了区域协调发展的优势和必要性。

表7 空间杜宾模型空间效应分解情况

五、结论与启示

本文利用改革开放以来中国柑橘生产省级面板数据,运用重心理论模型和GIS技术从种植面积、产量、生产集中度等角度分析了中国柑橘生产空间布局变迁的特征并描绘了柑橘生产重心变迁的轨迹,在此基础上,从全局和局部的角度检验了中国柑橘生产面积占比的空间相关性,并且分全国柑橘主产省、长江中上游柑橘带和沿海地区柑橘带三组,构建空间杜宾模型实证分析了驱动柑橘生产布局变迁的因素及影响因素的差异性。主要结论如下:

(1)中国柑橘生产布局总体呈现出由集中到分散的变化趋势,且存在一定的阶段性特征;柑橘生产重心存在着向西南方向移动的趋势,但柑橘生产资源禀赋重心具有向东北移动的趋势,存在着资源禀赋与柑橘生产空间不协调的情况。

(2)柑橘生产存在着显著的空间自相关性且聚类分布变化程度逐渐由急剧趋向于稳定,集聚现象出现于以广东为中心的地区(H-H集聚)和以安徽为中心的地区(L-L集聚),分化现象出现于“云贵川”地区;柑橘生产还存在着显著的空间溢出效应且大部分变量的空间外溢效应甚至超过了直接效应,其中,温度和灌溉条件仅对本地区生产布局有显著影响,而降雨量、受灾面积、比较收益和非农就业水平既具有直接效应又具有间接效应,且间接效应更大。

(3)柑橘生产空间布局的变化是本地区与邻域地区自然、经济与政策等因素共同作用的结果,且不同区域柑橘生产布局的影响因素表现出一定的差异性。具体来说,降雨量、受灾面积、柑橘比较收益等变量仅对长江中上游柑橘带的生产布局变迁有显著影响,而受灾面积和交通运输的空间滞后项等变量仅对沿海地区柑橘带生产布局变迁有显著影响。

基于以上研究结论,可得到以下几个方面的启示:①根据柑橘生产布局变化规律,合理规划布局,优化品种结构。由于柑橘生产重心变化趋势和资源禀赋重心的变迁趋势存在不协调的局面,政府应结合不同地区的地理和经济条件,选择各区域的适种品种,优化品种结构,促进两者协调从而发挥最大优势。②加大科技创新力度,改善农业生产条件。加强对节水、灌溉等技术的开发利用,缓解水资源短缺这一重要约束,提高柑橘生产过程中应对灾害的能力,提高交通运输水平,特别是要解决好果园内生产资料和产品“最后一公里”的运输问题。③深入挖掘并有效利用影响因素的溢出效应。加强生产技术等方面的交流合作,打造区域品牌并发挥合力作用,形成区域性优势和竞争力,避免出现“零和博弈”和“以邻为壑”的现象。