贵州习水国家级自然保护区4种有蹄类共存时空格局初探

2022-07-25李崇清田基鹏杨光美彭彩淳粟海军

李崇清,田基鹏,杨光美,彭彩淳,粟海军*

(1.贵州习水国家级自然保护区管理局,贵州 习水 564600;2.贵州大学 林学院,贵州 贵阳 550025;3.贵州大学 生物多样性与自然保护研究中心,贵州 贵阳 550025)

近缘相似物种如何在群落中共存是生态学中的一个基本问题,其中种间相互作用是构建动物群落的关键驱动因素,并且可能影响相互作用物种的分布、资源使用、行为和种群动态等。同域分布物种的生态位分化通常会沿着三个主要的生态位维度(时间、空间和营养)划分资源。目前,同域有蹄类物种的生态位分化研究主要集中于单一的从时间、空间或营养生态位进行研究,不过最近也出现了一些关于有蹄类时空生态的研究,并且发现时空上的差异分化对于促进有蹄类物种间的共存方面具有重要作用。

竞争作为有蹄类物种间最常见的种间相互作用,在有蹄类物种分布较多的区域,尚缺乏综合时间和空间资源情况时多物种的共存模式研究。近年来,随着有蹄类物种种群数量的增加,竞争压力的变化可能会给物种共存带来新的思考。并且物种生态位分化的信息对于理解同域分布物种的生存状况十分重要,将有助于生物多样性管理与保护。中华鬣羚()、毛冠鹿()、小麂()和野猪()是当前南方山地森林较为常见的有蹄类,不过,对于它们的共存问题的讨论还较少。本研究基于红外相机监测数据分析了习水国家级自然保护区内4种有蹄类的共存时空关系,主要目的:一是通过核密度估计分析各物种日活动节律,量化物种间时间重叠关系,探讨同域内物种时间生态位的分化情况;二是运用占域模型分析各物种栖息地选择情况及共现模式,了解物种间空间的使用关系;三是从时空关系探讨同域物种的共存关系,为保护区有蹄类种群的保护和管理提供科学数据。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

贵州习水国家级自然保护区位于贵州省北隅,习水县西北部,云贵高原北坡向四川盆地过渡地带(E 105°50′~106°29′,N 28°07′~28°34′),处于中国35个生物多样性保护优先区之一的武陵山生物多样性保护优先区内,总面积486.66 km,海拔范围420~1756 m。属中、低山峡谷地貌,大部分地区以丹霞红层地貌为主要特征,具典型的亚热带湿润季风气候,年平均温度14.7 ℃,年降水量900~1300 mm。以中亚热带常绿阔叶林森林生态系统及其野生动植物为主要保护对象,植被以壳斗科、樟科、山茶科树种占优势,局部地段分布有面积较少的针阔混交林,是中国乃至世界上研究亚热带常绿阔叶林生态系统最有代表性的区域之一。

1.2 数据收集

2015年7月至2017年11月期间,在保护区内共安置97台红外相机连续监测,布设情况主要根据以往巡护工作经验,选择在干扰较小、离水源点较近、林下小径或兽径等位置,安装于离地面0.6 m左右的树干上。为了更好的拍摄效果,将相机周围的杂草树枝进行清除,且相机朝向应避免太阳直射。相机型号为猎科Ltl 6210(参数设置:照片+视频模式、3张连拍、灵敏度中等),详见穆君等。相机安装完成后,记录相机放置的日期、海拔、坡位和坡度等生境信息。分析时将各个位点的红外相机在30 min内触发所拍摄到的物种图像作为一次独立有效探测,也就是该物种的一次有效活动时间,并且在图中将物种以拉丁名缩写表示:中华鬣羚-CM、毛冠鹿-EC、小麂-MR、野猪-SS。

1.3 数据分析

..日活动模式及时间重叠

采用核密度估计方法(Kernel density estimation)分析描述有蹄类的日活动模式,即通过将物种所记录的出现时间以24 h为一个循环周期,统计物种在某个特定时间段被发现的概率,并利用该方法比较两物种核密度曲线之间的相似程度,计算出物种间的时间重叠情况,即重叠指数,其取值范围从0(无重叠)到1(完全重叠),以量化物种间的时间活动关系。数据处理使用R(V3.2)软件的“overlap”包进行。

..栖息地选择及空间共现模式

占域模型(Occupancy model)是通过重复调查目标物种在每个地点或区域的每次调查中出现(记为“1”)及未出现(记为“0”)的数据,建立物种出现矩阵,采用最大似然估计或贝叶斯估计的原理,估算目标物种在某区域的空间占用率,并可以通过结合环境协变量得到相应的回归系数β来衡量环境因素对占用率的影响。本研究利用单季节单物种占域模型(Single-season occupancy model)比较物种在不同环境因子下的栖息地选择和空间分布关系。将食物资源丰富且各物种较活跃的季节(4-8月)视为一个调查周期,每个监测位点调查期间相机捕获持续时间以15天为一个采样单元构建探测历史。根据习水保护区的生态影响因素,主要考虑5种环境协变量对物种占用率的影响(表1)。为了探究各物种间的空间共现模式,基于单季单物种占域模型的探测数据和采样期间的共现数据,按照MacKenzie等提出的方案,使用双物种占域模型 (Two-species occupancy model),以获得关键参数物种相互作用因子(Species interaction factor,SIF)。计算结果中SIF<1表示物种回避,SIF>1表示物种共现模式重叠,SIF=1表示物种独立出现。

表1 习水保护区有蹄类占用率的潜在影响因素Tab.1 Potential influencing factors of ungulate occupancy rate in Xishui Nature Reserve

建模时剔除距离较近的相邻位点,并将相邻位点探测情况视为一个采样点,因此,占域分析中以63个采样点来进行建模。由于有蹄类物种的移动性较强,采样地点的地理封闭不太可能,这里的占用率估计以及相互作用因子结果解释为物种对空间使用的反映。此外,还通过计算物种的相对多度指数来了解物种在各海拔梯度的分布情况,公式为:=×100,式中,为物种的独立有效探测,为调查期间所有相机的总工作天数。所有模型计算在Presence Ver 12.0(www.usgs.gov/software/presence)软件中进行。

2 结果与分析

调查期内累计4365个有效相机工作日,获得115 431个照片或视频(独立有效照片或视频8680个),其中目标物种独立有效照片或视频共计867个。共在14个位点拍到中华鬣羚,独立有效事件54个;60个位点拍到毛冠鹿,独立有效事件579个;小麂和野猪分别在18和35个位点出现,独立有效事件分别为76和158个。

2.1 日活动节律及重叠关系

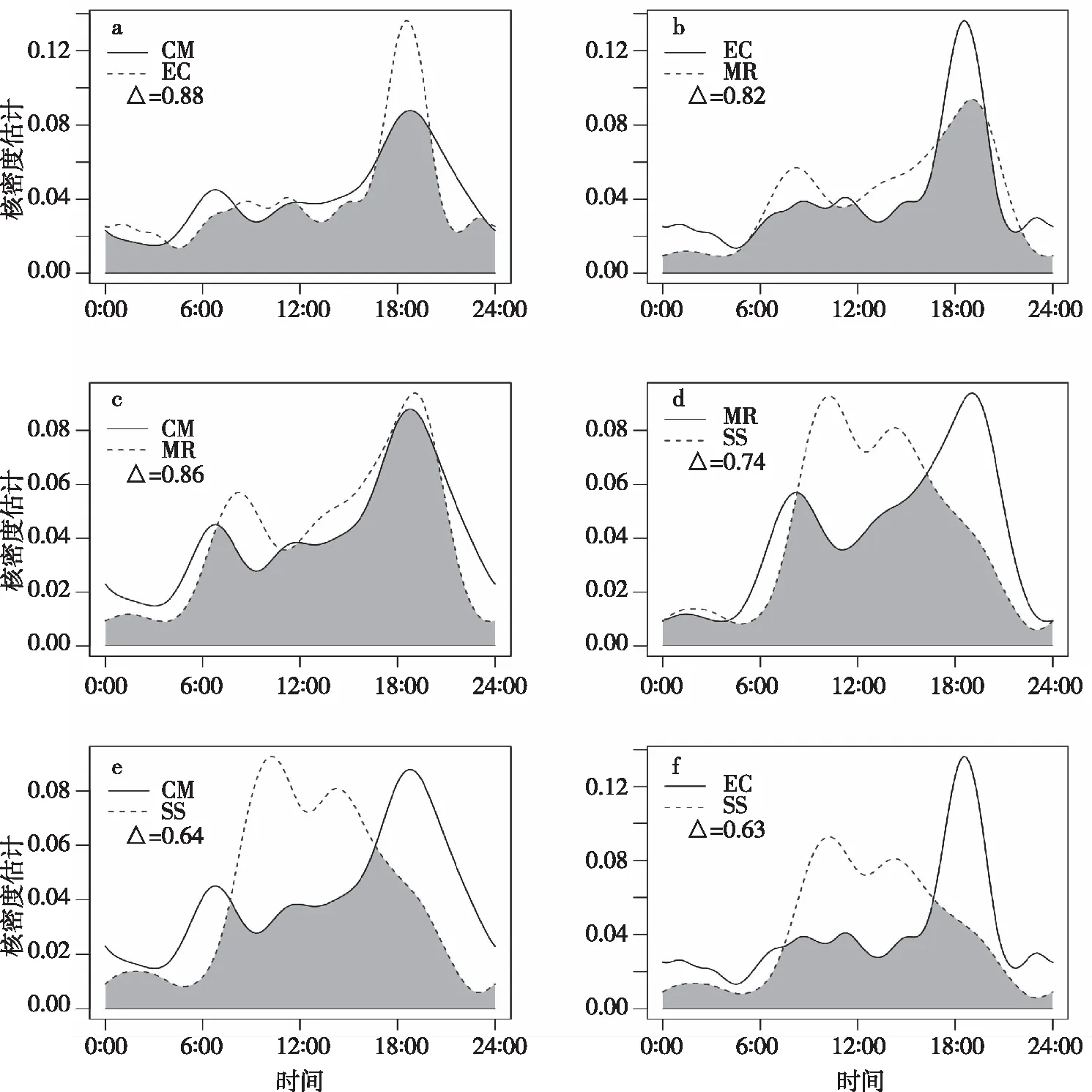

核密度曲线分析结果表明(图1),中华鬣羚的活动模式具有明显的活动高峰,主要是在早晨(6∶00-8∶00)和傍晚活动(17∶00-20∶00),而毛冠鹿主要在傍晚(17∶00-20∶00)活动,小麂也表现出与中华鬣羚相似的活动模式,不过其活动高峰段相较后者出现明显后移,活动高峰主要是在8∶00-9∶00和18∶00-20∶00。野猪则在白天(9∶00-16∶00)都表现出较强的活动,不过在中午12点左右出现小幅下降。利用重叠指数的计算结果比较两物种核密度曲线之间的相似程度,结果表明中华鬣羚、毛冠鹿和小麂具有较高的时间活动重叠,中华鬣羚和毛冠鹿的重叠程度最高(△=0.88),而野猪同其他物种间的重叠程度都较低,其中,与毛冠鹿的重叠程度最低,其次是中华鬣羚,重叠指数分别为0.63和0.64。

注:a为中华鬣羚与毛冠鹿;b为毛冠鹿与小麂;c为中华鬣羚与小麂;d为小麂与野猪;e为中华鬣羚与野猪;f为毛冠鹿与野猪。图1 习水保护区主要有蹄类物种之间的日活动重叠Fig.1 Daily activity overlap among different species of ungulate species in Xishui Nature Reserve

2.2 栖息地选择及空间共现关系

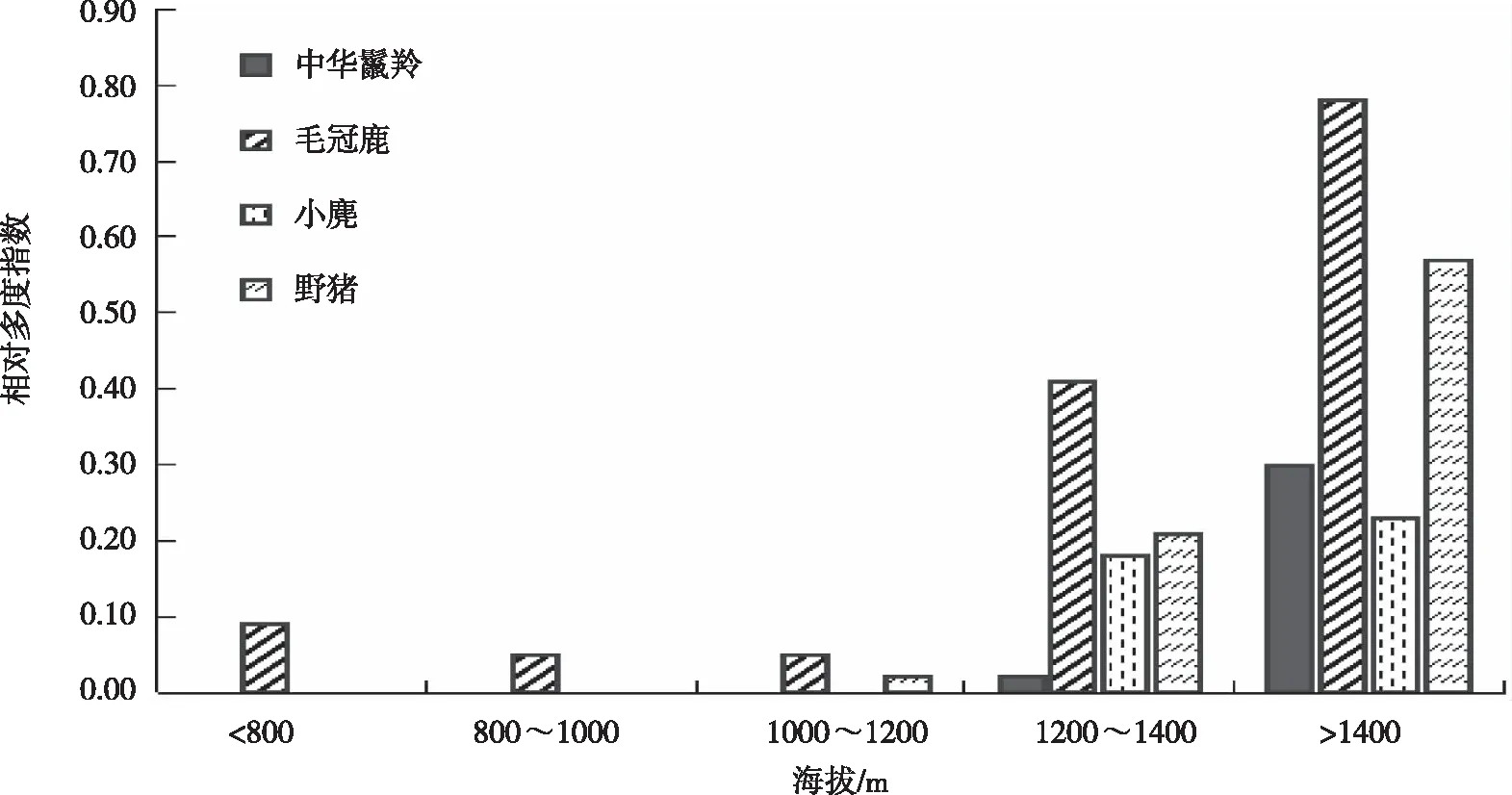

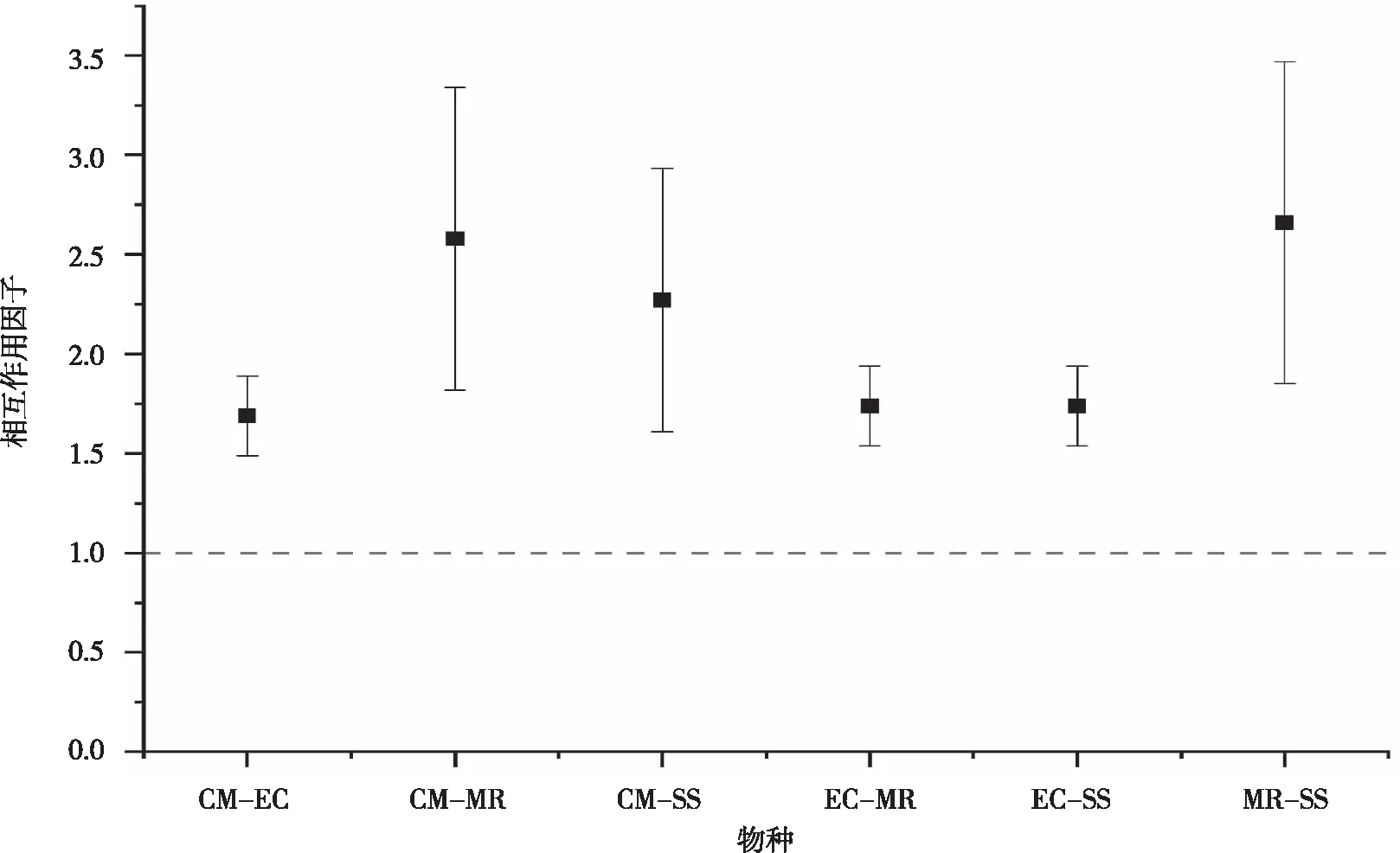

模型结果显示,海拔是影响4种有蹄类栖息地选择的主要因素,合计权重最高(表2),各物种主要分布于海拔1200 m以上,其中中华鬣羚主要分布于海拔1400 m以上(图2)。中华鬣羚、毛冠鹿和野猪的占用率与海拔呈正相关,占用率随着海拔上升而增高,而小麂则反之(表3)。在其他环境因子中,中华鬣羚和野猪更倾向于坡度平缓且坡位较高的区域,小麂则反之,而毛冠鹿的占用率与这两个因子呈负相关(表3)。中华鬣羚和毛冠鹿的占用率与距水源距离呈负相关,随着水源距离的增加而缓慢减小,小麂和野猪则反之。除毛冠鹿对于干扰呈正相关外,其他物种的占用率与人为干扰都呈负相关(表3)。在空间共现模式上,4种有蹄类都呈现不同程度的重叠关系(图3),特别是中华鬣羚、小麂和野猪之间的重叠程度较高,表明这3个物种在研究区域内具有较为紧张的空间竞争关系,不过,这3个物种同毛冠鹿的重叠程度都较低,表明毛冠鹿同研究区域内其他3个物种在空间上竞争关系相较缓和。

表2 习水保护区有蹄类占域最优模型Tab.2 Occupancy optimal model of ungulates in Xishui Nature Reserve

表3 习水保护区4种有蹄类△<2的占域模型的变量β系数Tab.3 Variable β coefficient of occupancy model with △AIC<2 for four ungulates in Xishui Nature Reserve

图2 不同海拔下4种有蹄类的出现情况Fig.2 Occurrences of four species of ungulate at different elevations

图3 习水保护区4种有蹄类的物种相互作用因子Fig.3 Species interaction factor between four species of ungulate in Xishui Nature Reserve

3 结论与讨论

动物日活动节律是物种的内源性时钟以及温度、光照等外部自然因素共同影响的结果,但捕食压力或人为干扰也会对动物的活动节律产生重要影响。在习水保护区内,中华鬣羚主要在晨昏活动,而且傍晚的活动强度较早晨活跃,晚上活动强度较低,这与过去的研究结果不同,在四川和秦岭等地中华鬣羚主要在夜间活动,表现出典型的夜行性;毛冠鹿则在傍晚比较活跃,且时间段和贾晓东的研究相似,不过早晨并没有明显的活动高峰的出现,而低峰时间段和邹启先等的结果相似;小麂同中华鬣羚结果相似,也表现为晨昏活动模式,不过与其他地区不同的是其早晨活跃时间表现相较推迟;野猪的活动高峰出现在中午前后,而其他地区则主要表现为早晨和傍晚活动,有研究显示在有牲畜的情况下,野猪白天的活动明显减少,而本次在监测期间内没有发现有放牧等情况的出现,这可能是野猪白天活动较强的原因。动物在不同地区表现出不同的活动模式,这体现了动物在活动模式上具有一定的灵活性和适应性特征。同域物种可以根据当地环境条件调整其活动模式以达到时间生态位的差异分化,以避免资源和干扰竞争,这可能促进它们的共存。然而,本研究发现各物种间具有较高的活动时间重叠,除野猪外,没有显示出避免同时活动的策略,表明习水保护区内同域有蹄类物种间时间生态位的分化可能并不是其共存的驱动因素。前人的研究发现,有蹄类间的时间重叠较高,活动模式较相似,并没有发现各物种间存在明显的活动时间差异。

栖息地空间分化是同域分布近缘物种生态位分化最为普遍和重要的形式,能够降低物种对空间和其他环境资源的种间竞争,以促进近缘物种的相互共存。在空间共现模式上,各物种间都表现为重叠关系而回避关系不显著,表明有蹄类物种在研究区域内可能会利用相同的空间。不过在栖息地选择偏好上,中华鬣羚主要分布在1400 m以上的区域,这与前人的研究相似,而毛冠鹿在各海拔范围均有记录,这表明毛冠鹿在该区域具有较广的分布范围。中华鬣羚和野猪更适应坡度平缓而坡位较高的区域,不过野猪对于水源的依赖更大,更倾向于离水源较近的区域。毛冠鹿对于坡度平缓且坡位较低的地区有更高的占用率,小麂则选择坡度较大且坡位较低的区域,可见在栖息地利用上的差异是这4种有蹄类同域分布分化的主要模式。

本研究表明,在习水保护区内共存的4种有蹄类,其在时间活动节律上无明显分化,并且在空间共现模式上也不存在明显回避,不过各物种对栖息地的选择差异表明通过空间生境利用分化,这4种有蹄类能够避免对生存资源的强烈竞争,从而促进物种间的共存可能。未来应加强对区域内有蹄类物种在不同尺度下的生境利用及食性的分析,进一步提高对种间共存关系的理解。总之,本研究揭示了习水保护区内有蹄类动物群落之间的共存时空关系,进一步加深了有蹄类物种甚至其他物种间的共存关系的生态学理解,为今后制定针对性的保护管理措施提供科学数据。