你那边几点

2022-07-25小杜

小杜

出国第十年,他发现抑郁症总是与冬天相生相伴。在新英格兰,一月份是冬的腹地。时间就像二战时的德军坦克,深陷西伯利亚大雪原。他的抑郁症也发展到不得不谨遵医嘱、日服大剂量维生素D片的境地。

典型的冬季抑郁症,医生告诉他,嗜睡,烦躁,情绪低落,都是缺乏维生素D所致。

维生素D片进入他体内后石沉大海,被肝脏消化得一干二净,丝毫不能缓解抑郁症的负担。

加油吧,医生捶了捶他的肩,多晒晒阳光就会好啦。

谢谢。

可是新英格兰的一月,最稀缺的就是阳光。他很讨厌被医生捶肩。这医生是个脸上布满老年斑的白人,第一次见面就搓着手宣称自己刚买了波士顿红袜队的赛季套票。哦,我从来不看美国棒球,他干巴巴地说。老医生笑了笑,改用捶肩膀这种男性化的动作来表达某种服务业属性的亲昵。其实毫无必要,他想,我请假坐在你对面,是因为保险公司给全额报销的例行体检,可不是要跟你搞什么跨越种族的忘年交。

淡黄色的维生素D片,手指甲大小,如果咬开会有一股猛烈粗糙的人工柠檬味儿,其存在理由简直是为了加剧他的抑郁症。不过没关系,他自有对策,鱼泉牌榨菜,千山万水从四川重庆运到波士顿的中国店,五十美分一包,入口略酸,微辣,薄厚软硬适中。当然,最让他上瘾的还是那个咸度:先咬一大口榨菜细细咀嚼,恰到好处的咸度在舌尖消逝前快速吞掉一粒维生素D片,即可慢慢享用剩下整包榨菜了。

鱼泉牌榨菜:他为自己谨遵医嘱努力对抗抑郁症设置的特别奖励。

二月初,国内过小年,他跟家里语音聊天,得知今年春节只有爸妈两个人在县城过,便决定停止服用维生素D片。当晚,他连吃三包鱼泉榨菜,不配任何食物,空嘴干嗑。因舍不得那销魂蚀骨的咸度,没刷牙就睡了,半夜醒来,嗓子又干又紧又胀又痒。冰箱里拿出脱脂牛奶解渴。全脂奶他也有,但轻易不碰。他患有中度乳糖不耐受,在这个奶制品的国度活得战战兢兢,全脂奶是当泻药备用的。

牛奶可以催眠,但因为脱过脂,催得不够深,便做了梦。中午放学回家,胡同口看见大门锁着,黄色大铜锁在阳光下熠熠生辉。跳过围墙,屋檐下数到第三块红砖掀开,蚯蚓在屋门钥匙上翻滚蠕动。锅里是煮好的面条,写字台上一包涪陵榨菜。太咸,爸妈留了字条,不准全吃光了。他就着榨菜,连吃四碗面条,却依旧吃不完。面条越泡越胀,越泡越长,从锅里溢出来,爬到家里厨房的红瓷砖上,踩上去小心翼翼,怕晚上会挨妈的训。

他醒了。原来在梦里吃不咸,也吃不饱,没想到自己竟是个饥饿的孩子,更没想到在梦里还是见不到爸妈。

冰柜里装了三种速冻饺子,拥有各自的叙事属性。羊肉馅儿二十五美金一包,每包五十个,号称手工,但只要看那统一的规格形状,就知是机械的产物。因为是肉馅儿,煮的时候他严格遵守三起三落之原则。待到第三起,饺子比刚下锅时膨胀了一倍,蘸了酱油醋咬开,羊膻味儿倒也够冲,就是肉少汁多,非要较真,应该叫羊汤馅儿饺子。鱼肉韭菜馅儿的组合听着就很诡异:水生旱生老死不相往来的两种生命,谁能想到被绞成肉糊状后就拥抱在了一起?网购,纽约的高速一路运过来,下单超过五十美金即可豁免运费。司机是个黑瘦的汉子,越南口音浓重的英语透过口罩嗡嗡作响,他听不懂,好在对方的目光主题鲜明且足够线性,付过小费便相安无事离开了。鸡肉白菜馅儿则是他在波士顿的中国店买的,因为随时随地唾手可得,价钱又便宜,渐渐便成了老夫老妻间的夫妻生活:就在那儿放着,心安理得地放着,不到万不得已实在没得选,绝不会碰;就算碰,也碰得速战速决。

爸妈来过美国,每次回國之前,一面说再也不来了,一面给他包冻饺子——牛肉圆葱馅儿,韭菜鸡蛋虾仁馅儿——他们当然记得他从小就不吃猪肉。他听爸妈说再也不来,既难过又不以为然,因为他知道只要自己还在美国,爸妈就不可能不来。可凡事总有个限度,他也明白,留给他们一家三口常聚的时日越来越少,而且可能突然就没了,就像这新冠的一年多,每天只能在微信上报平安,让过去在一起的时光像是做梦。所以他不想把临别的时间都浪费在包饺子上。可如果问他,那三口人在一起该干什么,又说不出所以然,只能对爸妈听之任之,看着冰柜一天天被饺子填满。

他戴着墨镜,开车送爸妈上机场,一言不发。妈睡着了,爸用手机拍车窗外荒芜空旷的74号高速。美国对爸妈来说到底是什么?是没有污染又大而无当的一片空白?还是他这个令人失望的儿子?机场只允许他送到安检口,也好,妈表达离别情绪的方式太直接,爸又太沉默,他夹在中间不知所措。回家后他看到妈的拖鞋,心想他们果然还是会再来的,照片传到微信上,妈回复了,说我和你爸到北京了,一切平安顺利,勿念。拖鞋呢?他问。大老远的我们拿啥拖鞋?扔了吧。他把拖鞋和给爸买的Apple TV遥控器装进一个盒子,塞进自己注意不到的角落,比如床底下。冰柜里的饺子也不敢吃,怕想起小时候看过的动画片,妈妈要出门,给又懒又笨的儿子烙了一张大饼,套在脖子上,结果儿子还是饿死了,因为只知道吃眼前那一丢丢。这也就是儿子吧,他还记得妈对那动画片的评语,换成女儿肯定饿不死。有一次来了几个朋友,他踢球认识的美国穷学生,把饺子一股脑儿煮掉吃了,连煮好几锅,煮得浑身是汗。原来出汗比哭泣更掉水分。老美都说好吃,他笑得很开心,说中国店就有卖啊。他当然知道,这话也就忽悠忽悠老美:手工和的馅儿,手工擀的皮儿,怎么可能瞒得过中国人的嘴?

他带妈去买菜,因路程的缘故,先去美国超市,再去中国店。美国超市里的蔬菜瓜果鱼肉禽蛋干净整洁赏心悦目。可那毕竟不是别的,那是尸体,是死亡,是动植物们批量性的死亡,是有规划有组织的屠杀。也正因如此,其赏心悦目就更残酷虚伪。两相比较,中国店里的视觉突兀而又暴力,比如那一排排被斩断的鸭头和明晃晃的猪内脏。听觉和气味更是拥挤混乱,站在一簇簇大葱前,闻到的往往是刀鱼或螃蟹的腥味儿,听的则是邓丽君版《月亮代表我的心》。说白了,中国店更能还原死亡的本相,看着听着闻着活像动植物们的奥斯维辛集中营,美国超市则是矫揉造作的博物馆,把奴隶们的尸体装扮成香喷喷的木乃伊,供下一任奴隶主们——

收据呢?妈在车后座上问。

啥?

收据!你结账时看都没看就刷信用卡了。

肯定不会有错的,再说上面都是英文,你又读不懂。

我读英文干吗?不就买了几样吃的么,有啥看不懂?

他只好放弃关于死亡与买菜的想象,从钱包里翻出了收据。

出国后他一向头疼自我介绍,尤其是报自己在中国的出处。根本别指望美国人能分清哪儿是云南哪儿是吉林,同是国内来的又会把那些地域标签加在他身上,却又加不准。你是东北来的?那爱喝酒么?不喝。爱吃红肠么?不吃。那算啥东北人呢?

他也确实在故意疏远那些标签。他从来不打算融入美国,更不想当一个乡土情怀的守望者。他把自己当成一片落入别家墙院的树叶,任由时间之风吹拂,慢慢干枯,破碎,直到消散。

于是衰老找上门来了。他对抗的方式是以行军打仗的自律来锻炼身体。可是衰老另辟蹊径,潜伏进他的味蕾中——确切地说是回忆深处的味蕾——驱动他不停地在美国复制记忆中的几种味道,比如酸菜的酸味,或者说是腐化了的白菜的尸体味道。

小时候家里并不腌酸菜。到了院子里堆起秋白菜的时节,爸找人往家抬了一口大缸,期望妈会挑几棵面相好的白菜,摘掉残根黄叶,十月的秋阳下晒几天,清水洗过,放进盛满白开水的大缸,添上一块大石,镇魂幡一般压到十一二月,就可以像别人家那样拎出来吃了,炖炒涮熬皆无不可。可是妈嫌那缸样子太蠢,不但自己蠢,还连带着厨房里的锅碗瓢盆也跟着发蠢。爸妈拌了几句嘴,缸又被抬走了。然而酸菜却总有的吃,因为舅舅家一直在腌,不但送人,舅妈还拿市场上去卖,家里摆着三口大缸,三块大石像三座大山,白菜被压得直吐白沫儿。

舅舅家有表弟。他过年去玩,和表弟偷偷往酸菜缸里吐唾沫,吐完看舅妈从缸里捞出一棵,哥儿俩偷偷捂嘴笑。那时流行一部抗日电视剧《赵尚志》,主题曲唱的是嫂子,嫂子借你一双小手,嫂子借你一对大脚,憨憨的嫂子,亲亲的嫂子,我们要用鲜血供奉你。舅舅家电视底下就是一口酸菜缸,所以这首嫂子听着总有股酸菜味儿。舅舅家的年夜饭以酸菜和猪为核心,酸菜猪肉饺子,酸菜骨头汤,酸菜粉条杀猪菜。很奇怪,在舅舅家他就能吃得下猪肉。妈笑他是一假回子,爸则认为酸菜吸油,所以猪肉不腻。他自己却知道有表弟在,什么吃不下!吃完年夜饭大人们在姥姥屋里忙着打牌,盆里化着解困用的冻梨,他和表弟去隔壁舅舅家对着酸菜缸上的电视打红白机游戏。魂斗罗打腻了,两个男孩在瞌睡中把头伸向酸菜缸,推推那大石,捂着鼻子数酸菜水里冒出的白色泡泡。

所以在姥姥家过的那些春节充满了酸菜味儿。他带着这个执念,逛遍新英格兰所有的中国店。那还是新冠大爆发的前夜,又赶上临近春节,每家店人头攒动,可惜年货多是南方口味的,兴冲冲问卖不卖酸菜,都说有啊,然后给他指四川的酸泡青菜。改问卖不卖东北酸菜,对方也改口用英语告诉他不卖。唯有断了这执念,方可图个安心。

最后在韩国人开的超市看见了塑料袋精装的东北酸菜。惊鸿一瞥之余,连买五包。每包里小小一棵蔫黄蔫黄的酸菜,跟舅舅家缸里腌出的大块头相比,简直是营养不良的娃娃。可是娃娃就娃娃吧,他迫不及待回家炖了。下了冻豆腐和粉丝,连炖一个多小时,添了好几次水,粉丝豆腐都炖化了,汤依旧是汤,酸菜依旧是酸菜,两者看着貌合神离,吃着更是彼此排斥。他上微信问怎么办,妈说切土豆丝一起炒试试。也照办了,可土豆是土豆,酸菜是酸菜,那股冥顽不化的酸味儿根本就是化学试剂催出来的。放点猪肉也许能找回点过去的感觉?也试了,对着马桶干呕几口,差点没吐出来。想来想去,还是表弟不在的缘故。

表弟初中毕业去海南当兵,退伍后带着湖北媳妇回县城开烧烤店,生意冷清,又添了孩子,三口人便南下去武汉谋生。他在新闻上看疫情爆发,马上跟爸妈联系,却忘了武汉的表弟。反倒是几个月后美国这边乱了阵脚,口罩被哄抢一空。他那一箱二百封的N95口罩,还是表弟从武汉快递过来的。现在想想,简直是天方夜谭。

爸妈在美国时每天跟国内通微信,开场白就是你那边几点,我这边几点,北京波士顿多少小时时差。妈听力不好,误以为对方也听不清,自己讲话声大,功放音量也调到最大,他在隔壁默默听着。舅舅对妈喊,姐,我的低保被拿下了!

他出国太久,不懂什么叫低保。可是拿下了他懂,多么鲜活有力的语言。网上说只要家庭人均收入低于当地最低生活标准,即有获得基本生活物质帮助的权利,在城市叫城市低保,在农村叫农村低保,那他和表弟从小长大的县城呢?到底是城市还是农村?

舅舅的低保每月五百元,之所以被拿下,是因为舅舅可以领养老金。而养老金是之前妈帮舅舅一笔一笔上缴的,总共五万元,到年初每月回返七百块,结果这笔收入被记录在案,以舅舅家收入高于全县最低水准为理由,按政策把舅舅的低保给拿下了。

县里的事他帮不上忙,又无法置身事外,简直无所适从。他给爸妈装了平板电脑,让他们拿着那个银灰色的塑料垫子对着美国拍来拍去。湛蓝的天,绿到让人发腻的草坪,压在黑树枝上的雪,教堂的红砖红瓦琉璃窗,小餐馆里亚麻桌布上的盘盘盏盏,这些在他看来最肤浅的美国小镇画面,被爸妈拍进平板电脑,一张张传到朋友圈上,作为他们和他一起生活的橱窗。一扇充满阳光、明信片般的美国橱窗。

在这橱窗的另一面,爸妈用平板电脑和在市里机关工作的老同学接通视频,聊美国大选,聊国内房价,聊朋友圈里那些照片,兜兜转转,最后落到舅舅的低保上。老同学听了很气愤,答应给讨个说法。爸妈结束视频,让他趁黑色星期五打折,赶紧买个包什么的,给老同学捎回去。品牌店里挤满了中国人,橱窗上贴着中国银联卡的标志。手包打完折三百美金,在视频里很拿得出手,老同学就笑,大老遠的你们还跟我整这景儿?笑完说给县里打过电话了,事儿办妥了。谈笑间二舅被拿下的低保失而复得。

因为疫情,爸妈今年过不来,他回不去,每天聊几句微信,骨肉亲人嫌打字费劲,直接语音,张口就问你那边几点。转眼又到春节,他问爸妈怎么过。爸妈说就他们俩过,再没别人。姥姥去世了,表弟在武汉,舅舅舅妈呢?

他们也去武汉了,妈说,你弟离婚,孩子判给了他,要拼命卖保险赚钱,他们过去帮忙给带孙子。

老有所依,爸在一旁说,老有所用。

至少二舅家都平安,至少是四口三世同堂,很难讲比他一家三口更好还是更坏。

他问爸妈过年吃点什么。妈说老了,吃不动了,炖点汤汤水水的吧。什么叫汤汤水水?酸菜骨头汤是也。

骨头是在县里超市买的,酸菜也不可能来自舅舅家的大缸,不知能否让妈炖出水乳交融的效果。他讲了自己在酸菜方面的挫败,妈说是美国的电炉灶不中用,就算是慢炖,也该用明火。爸说橘生淮北为枳,美国的酸菜怎么可能跟咱县里大缸腌出的一样?

还剩一包酸菜,他并没放弃,打算在波士顿的除夕再一试身手。

鲫鱼炖黄豆,妈总说这是满人的炖法。姥姥就是满人,他疑心妈这么说,不过是想念一下姥姥。后来爸妈来美国,在这边超市找不到东北的淡水鲫鱼,最接近的是一种叫非洲黑鲫的大块头,通体漆黑,而他印象中的鲫鱼是银白色,再大也不过一拃长短,两相一比简直是黑种人与黄种人的差别。美国超市里非洲黑鲫算是便宜货,成捆成捆冻在冰柜里没人买,每条都张着嘴,或狰狞,或错愕,没人知道它们从非洲淡水河里被捞出时到底经历过什么。

这不就是南方的罗非鱼嘛,爸戴上老花镜,冰柜里拿起一包端详,跑到美国就改名换姓了。

姥姥只有一支胳膊,另一只炸没了,像他这么大时被日本鬼子炸没了。他听了后没有更恨日本鬼子,反倒很怕,怕姥姥剩下那条胳膊,怕从没炸掉的想到被炸掉的。没炸掉的手很粗糙,是一只手干两只手的活儿的那种粗糙。胳膊没了,袖子空着,他不敢看,更不敢碰,怕突然伸出一只手。表弟和姥姥一起住,什么都见过,而且天天见,知道他害怕,故意在他面前扯那空袖子。夏天,姥姥换衬衣,他别过头,眼前满是自己想象出的血淋淋的疤。表弟更得意了,故意对姥姥说,奶奶,我哥不敢看你。闭嘴!姥姥训表弟,换完衬衣赶紧出去干活了,步子风急,不愿吓着外孙。他嫉妒表弟和姥姥那么亲近,却更怕空荡荡的袖口和莫须有的疤。

小鱼小鱼你别见怪,你是人间一道菜,姥姥用剩下那只胳膊举起菜刀,挥下去,啪!刀背拍在鲫鱼头上,石头菜墩跟着爆发出一股腥味儿。不知这种拍法是否也传自满人,反正妈也会用,鱼从装满水的塑料袋里捞出,横在木菜板上,鳃一张一合,嘴巴也一张一合。他记得很清楚,鳃和嘴巴张合的节奏相互错开,看着心惊肉跳。小鱼小鱼你别见怪,妈连台词都和姥姥一样,他捂上眼,透过指缝偷看,你是人间一道菜,啪!鱼,人,刀,都安静下来了。他松开手,木菜板的鱼腥味儿闻着和石头菜墩不太一样。后来在美国看到目瞪口呆的非洲大黑鲫,他才想起家乡的鲫鱼都被刀拍得面目模糊。

买回家,才知味道更不一样。非洲黑鲫是泥土腥味,除了上红烧油煎之类的重刑,还要多下姜葱。妈嫌美国的葱劲道不足,像水里长出的草,只能以量取胜。一锅炖下来,一半是皮开肉绽的非洲黑鲫,另一半是萎靡不振的葱。妈尝了一口,说还差黄豆。少了黄豆,怎么能叫鲫鱼炖黄豆?黄豆在美国可不好找,都是当动物饲料卖的,反倒不给人吃。后来爸妈认识一对北京来的大叔大婶儿,曾托人弄来一袋子黄豆,匀给妈一把,回去用温水泡上。为配合这一小碗黄豆,他又买了一包非洲黑鲫,炖出来还是不对劲,味道还是不够满人。没有豆瓣酱确实不行,妈终于得出结论,放弃了。

所以真正的满人炖法是银鲫鱼、黄豆再加豆瓣酱。姥姥的豆瓣酱腌在一口小缸里,他记得闻起来很臭,舀酱时偏又叫他和表弟帮忙。姥姥掀开缸上的塑料布,长长的木勺伸了进去,表弟一手捂着鼻子,另一只手拿碗接着,心不甘情不愿。

嫌臭?姥姥训表弟,炖好了你可别吃!

我也嫌臭,姥姥又说,可我就一只手,没法儿捂鼻子。

我帮你捂,表弟从背后捂住姥姥的眼睛。给我放下,姥姥笑。表弟也笑,再加上他,三个人笑得不行。

他后来和表弟石头剪子布,谁输谁帮忙舀酱。姥姥到底是满人,性子急,等得不耐烦了就嘟囔,外孙子就是不如亲孙子。他本以为自己跟姥姥很亲,听了又羞又愧。2003年春天闹非典,家里俩星期没来电话,他往家里打,第三遍妈接了,支吾几句,才说你姥儿没了,脑溢血,很平安,没遭啥罪,就是走得太急,我们办完丧事儿才反应过来,你别多想,别影响学习。他放下电话,翻来覆去睡不着,想不明白什么叫我姥儿没了。第二天跟辅导员请假,理由是我姥儿没了。辅导员说全校都封了,谁姥儿没了也不给假。他又想半夜跳学校的墙逃走,也确实有人这么干过,据说要被留级查看。仅仅只是据说而已,他就没敢跳墙,试都没试过,猛然记起姥姥站在酱缸旁嘟囔,给妈打电话,知道海南当兵的表弟赶回县城出殡,才心服口服,相信外孙子还真就不如亲孙子,挂掉电话大哭。

他上六年级时留恋街机厅,中午回家晚了,饭桌多出一个比他大不了几岁的少年,红着脸,很羞涩。这是谁,他问。赶紧上学吧,妈给他五块钱,让他自己买韭菜盒子吃。晚上回家妈才说你应该叫人家小舅,两三岁时你姥爷死了,被姥姥送给农场一户人家,现在找回县城了。小舅?他鼻子哼一声,不信,也不屑。那少年留下一张照片,妈拿出来,问他像不像你姥儿。他一口咬定不像。妈说我也觉得不像,倒更像你姥爷。

这小舅去他家,也去姥姥家,每次都给做好吃的,还给钱。他偷偷看姥姥的反应,也没什么不一样,照旧一只胳膊做饭洗碗刷筷子,打开手绢里包的零碎钞票,动作飞快。再看那小舅吃得心安理得,只是叫妈的时候比叫姐还脸红。表弟觉得不对劲,说在街机厅里见过這人。他听了侠气顿生,决心查个水落石出,游戏厅连蹲几天点儿,竟然给他蹲到了。跑回家告诉爸妈,小舅是假的。

妈半信半疑,爸说再来了好好问问。居然真的再来了,红着脸管妈叫姐,他一脸愤怒。爸去市场买了鲫鱼,妈一刀一刀拍死,跟黄豆一起炖了,问那人好不好吃。鲫鱼刺多,那人吃得急,卡了嗓子,连吞半碗米饭才把刺噎下去。姐,那人喝水顺完嗓子,你这鱼炖得真香。香吧,妈又给那人盛饭,鲫鱼炖黄豆是满人的炖法儿,咱妈就是满人。嗯,我还记得,那人点头,我小时候咱妈就这么炖过,那味儿根本忘不了。临走,爸说姐夫送送你。他从大门缝里看爸和那人边说边走到胡同口,那人就跑了。他和表弟一直留心县里的街机厅,再没来过那人,神龙见首不见尾。

他问爸到底说了什么,爸说你别管了。又问妈是怎么回事,妈说连豆瓣酱都没放,怎么可能是你姥儿炖的鱼?对于这个说法,多年后他还是心服口服:真正满人的炖法是鱼、黄豆再加豆瓣酱,一样都不能少,在美国根本复制不了。

小鸡炖蘑菇可不是满人的炖法,那是妈最擅长的东北菜。鸡是家养的鸡,越小越好,肥大了难免松垮油多。蘑菇是东北的榛蘑,小火慢炖,汤里的油被它越吸越香,鸡肉也变得有嚼头了,鸡皮都不腻,彼此成就彼此。食材与食材就像人与人,投缘了,就能擦出火花,不投缘,再大火猛炖也是枉然。

爸肝脾不好,妈就再加上粉条,和榛蘑一起分担鸡的油腻。粉条是东北土豆磨成的,他在美国用电子书下载《呼兰河传》,读萧红写的东北,亮晶晶的粉条,好像瀑布挂在架子上。可那只是萧红的粉条。他记忆中的粉条是灰白的,而且灰恐怕还多过白,鸡汤里炖到火候才变得透明,鸡汤的颜色便成了粉条的颜色,鸡汤的味道也成了粉条的味道,简直和鸡汤天造地设。所以小鸡蘑菇粉条炖在一起,就像一家三口人,过着一天天的日子。

爸妈在美国第一次过春节,北京大叔大婶儿发来邀请,来吧,甭客气,来我们姑娘家过吧。

美国大年三十,国内正月初一,爸戴上老花镜,微信上给亲戚朋友手动拜年,妈把炖好的鸡蘑菇炖粉条盛在大瓷锅里,坐上他的车去过年了。大叔大婶儿的女婿是美国白人,一对儿外孙女是双胞胎,黑头发,蓝眼睛,五六岁的模样,会讲中文,词汇很有限,姥姥姥爷叫得很害羞,一股地道的北京味儿,他猜肯定是姥姥姥爷从小教的。又怕妈从双胞胎姐妹想到他还孑然一身,斜眼看去,妈正专心逗两个混血姐妹花。

满屋子的客,全是中国人,拿了各自的家乡菜,天南海北铺开两大桌。所有人都是三口四口五口之家,都是小夫小妻带娃的标配。唯独爸妈例外,带着他这么一个成年人。那是他第三个本命年,妈没像过去让他穿什么活见鬼的红色内衣,大概早就放弃了。他又看了一眼妈,她正在给讲英文的姐妹花盛鸡汤,用筷子夹滑腻调皮的粉条,忙得不亦乐乎。再看爸,和一个四川老头热烈讨論周易八卦的心得体会,约好吃过饭好好爻它一卦。

他仔细喝了一口鸡汤,早已不是过去那个味道了。鸡虽不是家养的小鸡,但至少是美国的有机鸡,粉条榛蘑也都是爸妈从东北带过来的,所以变的不是这道家乡菜,是他自己。爸妈呢?这味道还是他们熟悉的味道么?爸妈根本没碰自己炖的鸡汤,别家带的菜也只是浮光掠影几筷子而已。爸妈老了,吃不动了。他也不再年轻,他给不了爸妈想要的。

他绕开满屋窜的孩子,拎一小瓶啤酒独自坐在沙发上,电视里是女主人在网上找的春晚视频。小时候也看春晚,只不过是在电视另一头。白云苍狗间跑到电视这一头,怀里多出一瓶嘉士伯而已。当然,更惆怅的还在后边呢,他出国这么多年,没想到这竟是唯一一次和爸妈过年。

2020年清明,全世界新冠大流行,他和爸妈每天通微信语音,张口你那边几点,闭口出门千万要戴口罩。收到表弟寄来的口罩,他才想起问舅舅。

舅舅一家都在武汉,视频里跟妈商量怎么给姥姥烧纸。妈说年年都烧,也不差今年,就不烧了,不如做点老太太喜欢吃的,也算是个心意。舅舅一口答应,和舅妈包了猪肉酸菜馅儿饺子,烙了豆芽肉丝干豆腐丝的春饼,表弟和表弟儿子吃的很开心。妈本想炖鲫鱼黄豆,鱼和豆子都是去年的,勉强能下锅,只是豆瓣酱过了期,一时又不好去超市买,只能改成小鸡炖蘑菇。

你姥牙口好,妈在视频里给他看炖好的鸡汤,鸡脖爪子都能啃。

他不知道该给姥姥做什么吃的。疫情期间,他冰箱里塞满了网购的半成品食物,好久没正经做饭了。只好给妈看那株无名植物,根茎花都没了,只有筷子长短的一条枝和两片叶,都能不算完整的植物。妈回国前把它泡在小花瓶里,妈回国后他每周换一次水,居然凭着阳光和自来水越长越开,枝生出新叶,新叶再催枝长,蔓蔓生生长到花瓶装不下,便换成2000毫升的透明玻璃大烧杯。他用黑色马克笔在烧杯刻度线上划了记号:这残缺的植物每周至少喝掉400毫升水。

妈,看它长得多好。

是呀,你看这些叶子多懂事儿,互相错开着长,谁都不缺阳光。

叶子有点多,把枝都压弯了,本来应该是往上长的,要不我剪一剪?

别剪,长多了它就不长了,自己心里有数儿。

不知何时才能见到爸妈,他偶尔也跟国内的朋友抱怨。他们都笑他,在国内你以为就能见着了?想想也是,出国前他在南方读研,也是三五年没回家过春节。

新冠第二个春节,爸妈两个人在县城过。三十那天妈做了四样菜,和爸慢慢吃到天黑,穿好棉衣棉鞋,戴上口罩去楼下散步,拍了视频传给他,有彩灯,有狗叫,有稀稀落落的鞭炮,有雪,有爸妈在雪中的脚印,只是没有什么人。

你那边几点?妈在视频里问,家里这边下雪了,波士顿也下雪么?

他把这视频传到朋友圈上,说自己从2006年起再没回家过过年。说今年没回去,不是有空还是没空,不是能请假还是不能请假,而是根本回不去,也不知道明年能不能回去。还说爸妈那代人承上却不启下:在兄弟姐妹的大家庭里长大,等自己老了子女却活在手机里,天天能看见,能听见,但是摸不着,更指望不上。

他的朋友圈对爸妈屏蔽,他不愿让他们窥见他的心。至少不是他在朋友圈上晒出来的心。后来想想,大过年的在朋友圈发这种东西也挺扫兴,就删了。

抑郁症愈发深了。放弃维生素D片,空嚼鱼泉榨菜会把嗓子弄残。好在从纽约订的几样食材都到货了,现在是上午九点,阳光正足,他跟公司请好假,开通视频,在妈的指导下一道一道烧年夜菜,精装酸菜炒土豆丝,非洲黑鲫炖台湾豆豉酱,越南大鸡腿炖香菇红薯粉,每一道都似曾相识,每一道都荒腔走板。

妈拍下她烧的四道年夜菜给他看。酸菜骨头汤,鲫鱼黄豆豆瓣酱,小鸡榛蘑炖粉条,最后一道其实不能算菜,是妈自己和面烤的小面包。

这是你爸在手机上买的,妈把摄像头对准烤箱,又小又轻快,再去美国就扛着给你烤面包吃。

他对妈笑了笑,画中画的小视频,竟笑出一股生分。国内已经很晚了,他让爸妈早点休息。关掉视频,他对着自己烧的年夜菜茫然无措。一眼瞥见挂在橱柜侧面的巧媳妇菜刀,还是爸妈上次来美国捎来的。

爸当时打开旅行箱,棉被里摸出这把巧媳妇。

我不说这边有菜刀么,他有些不快。

又不是给你用的,爸说,上次来你妈用不惯美国菜刀。

这行李算咋回事?大老远的扛它干啥?我都给你们买一床新的了。

你爸不认床,妈说,认行李,换一床新的根本睡不着。

爸解开五花大绑的铝闷罐,上层是床单,包卷了磨石和冰糖,下层塞了榛蘑、黄豆、大枣、粉条、木耳和绿豆糕,一样接一样,层出不穷。爸很得意,好像和妈千山万水飞过来,就为了给儿子变这一出戏法。

他这个独生子女无话可说,只有哭笑不得的份儿。

责任编辑 张 双

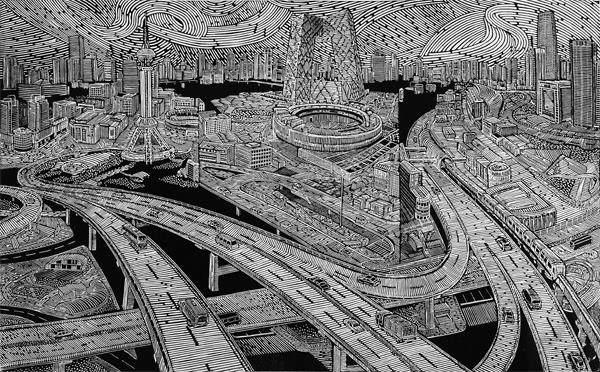

《京津冀一体化》戴永宏黑白木刻75x120㎝