欧洲社会住宅发展和形态演变

2022-07-22贾倍思

贾倍思

1 简介

欧洲的社会住宅经历不同阶段,从社会启蒙运动,企业和行业团体合作住房,政府直接介入,大规模经济住宅建设,到今天与私人住房合作,针对特殊需求团体的住宅建设。18 世纪的教会最早为极端贫困的居民开办的临时收容所。社会改革家欧文(R.Owen,1771–1858)主张在资本主义商品经济之外,建立一个集工业、农业和居住为一体的自给自足的社区。傅立叶(C.Fourier,1772–1837)曾设计了一座供1500 多人居住,里面配有公共起居室、图书馆、学校、作坊和马棚,社区的成员靠自我民主管理的社区。这些尝试虽然不成功,却是人类社会首次对低收入者的社会和环境做完整的规划,也是首次根据居住需要而不是以赢利为目的的社区建设。根植于资本主义的经济体系,一些进步的企业家为工人提供企业住宅和服务设施,让工人组成的合作社(co-operative)拥有和管理工厂社区 (Company Town),取得了一定成功[1]。这进一步启发了霍华德(E.Howard,1850–1928)“花园城市”的概念。“花园城市”将农村土地集体所有化,通过一个信托基金(Trust)掌管土地、住宅建设、房地的出租和出售,杜绝了商业开发,将住宅的价格稳定在较低的水平并长期保持低密度的健康的居住环境[2]。“花园城市”的设计和规划对后来的欧洲和世界新城规划都有深远的影响[3]。

第一次世界大战之后,合作住宅的集体拥有、管理和居住模式在贷款和土地方面享受到更多的优惠;由于其规模灵活,小到几十人,大到几万人。瑞典早期现代主义建筑师马克留斯(S.Markelius,1889–1972)在1932 年设计的斯德哥尔摩合作住宅,集中了一批激进的知识分子。他们用行动亲自体验和向社会宣传这种小面积、经济型的、用共享设施支持的生活方式[1,4],也标志着建筑师以社会理想为目标直接介入社会住宅设计和管理。合作住宅解决了部分中产阶层的住宅问题,大量的低收入人口的住宅问题还是需要政府的介入,这在“二次世界大战”之后尤为明显。整个欧洲没有单一的“社会住宅”定义。除了政府直接建设的经济型住宅,住房合作社、住房补贴、政府出地的私人开发商的限价住宅都属于社会住宅范畴,目的都是填补低租金与健康居住之间的差价。不同国家社会住房服务于不同阶层,有些是针对极端贫穷人口,有些是为工人甚至中产提供住房。在少数几个国家,社会住宅的居民甚至是中高收入群体[5]。过去20 年欧洲的社会住宅也在转型,政府趋向于为低收入就业家庭提供补贴,而不是直接建房。所以,“纯”社会住宅大幅度下降,各种形式的公共和私人伙伴关系正变得越来越重要。社会住宅开始服务于特殊社会群体,如单亲家庭、老人和新移民。社会住宅决策也多转向地方和社区,现有社会住宅存量中引入更多的经济组合模式。新的社会住房在改善服务和就业机会的同时,还对居民参与的社区建设,低碳建筑和可持续发展起到积极的推动作用[6]。

专业建筑设计从1930 年代进入了社会住宅,并由此产生了建筑的“现代主义”理念。从小规模经济型住宅,到大规模的工业化建设,到今天住户参与,都离不开建筑设计。社会住宅是建筑师和建筑学不断自我否定和自我更新的实验平台。下文通过探讨时间、人和住宅的关系,探讨欧洲社会住宅和建筑设计是如何互动的,以期对中国当今社会住宅建设有所启迪。

2 社会住宅研究的形态学方法

住宅的核心是人和住宅的关系。社会住宅出现以后,住宅成为社会集体的资产,人和住宅的关系开始异化。建筑设计将人的需求简化为功能,并将功能作为设计的终极目标,用在所有的建筑设计上,成为“功能主义”设计。人和住宅的关系异化更加明显,甚至成为20 世纪社会住宅问题的根源[7]。1960 年代初,大量性工业化住宅与人的个性化需求之间的矛盾越来越明显。哈布瑞肯(John Habraken)提出了“开放建筑”(当时叫“支撑体”,英文为Support)理念,试图在建筑的结构和空间上厘清人的群体利益和个体利益的关系。

“从没有人探究过个人的参与或缺席意味着什么。直到在批量化住宅与作为个体的人对立时,个体的人代表的作用力才表现出……批量化住宅假装容入个人参与,而运作时却当这一切根本不应存在。因此,这样的住房供给方式不能是人居过程。人不再为自己提供住房,他被安置了。甚至可以说,批量化住宅不但没有解决问题,而且它本身就是问题所在。”[7]

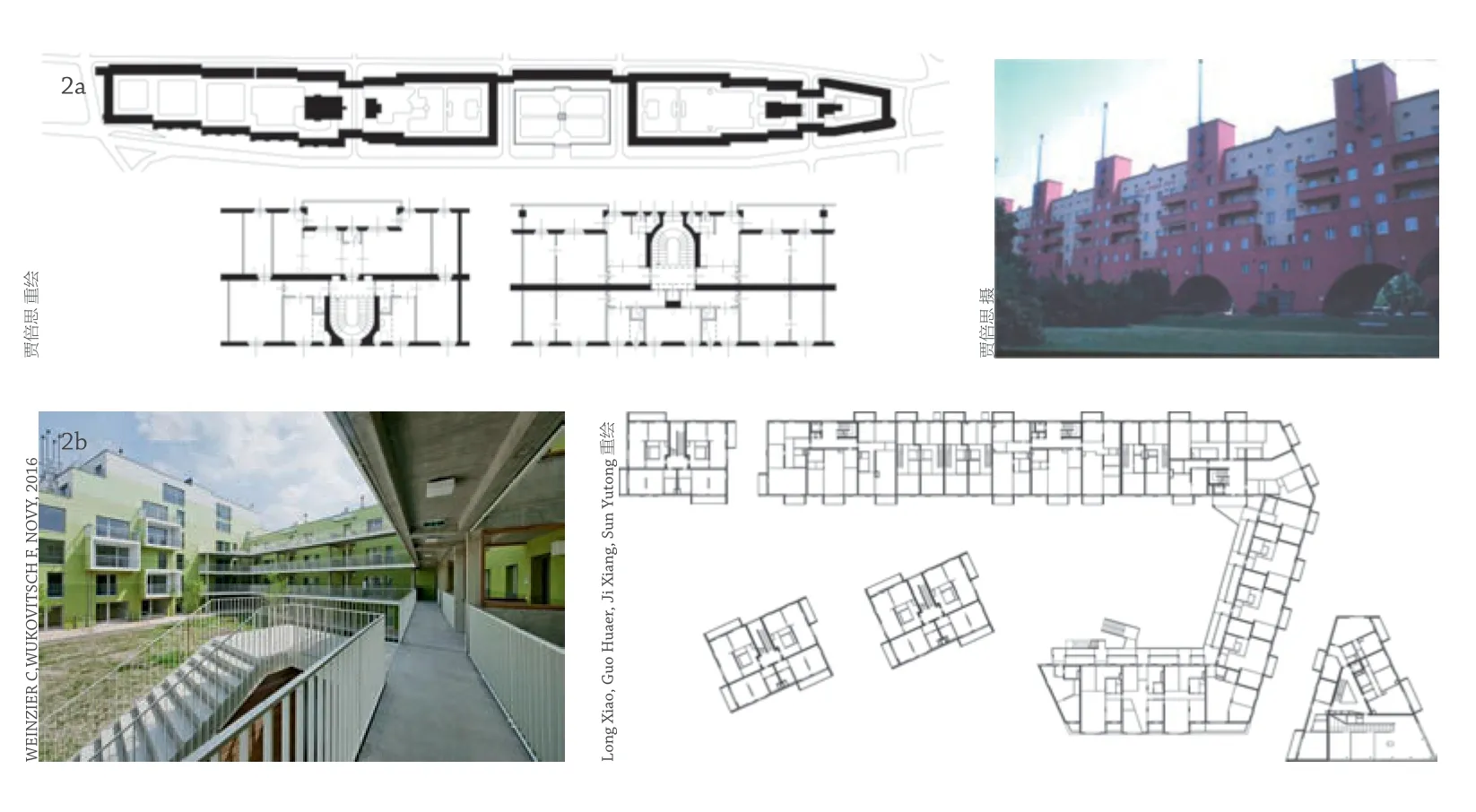

人和住宅的关系是复杂的。坎都(Stephen Kendall)认为“建筑环境中存在层级关系”[8]。他认为建筑是其各个次级系统的叠加,并可以根据使用时间—空间进行分层。人与空间和时间的关系,可以反映在3 组系统中:社会群体(collective of users)、空间实体(physical systems)、领域单位(territorial units)。简单来说,不同规模的群体对空间实体的控制和影响产生了不同的领域单位。个体组成家庭,若干家庭共同生活的领域形成邻里,在更大的范围内邻里组成了社区,最终融汇成城市公众。理想状况下,家庭可以直接决定房间的实体特征(如面积、布局),邻里间有权参与决定建筑单元的形式并对住区组团空间关系产生影响。整个社区的共同利益是决定住区组团形态的关键,同时也会对城市街区公共空间的配备提出要求。空间层级越高,对群体和环境的影响越大,持续的时间越长,所以越重要。层级越低,居住者个人需求越多样,变化越快[9]。表1 说明建筑的空间层级、使用年限和决策者之间的对应关系。

“城市空间形态”指由街道和其他相关城市元素在城市层面上的空间关系,对包括使用者在内的社区周围的所有人影响巨大且持久,而且直接受制于地方性社会、文化和群体价值观。“建筑形态和结构”确定了建筑和相邻外部空间的基本形态,建筑结构包括承重的结构体系、集中的服务系统、交通和公共空间。“立面和外部空间”是内外空间过渡、公共和私密分配、共性需求与个性需求的结合,也是地域文化的载体。“功能布局和内装”指的是建筑和单元平面功能布局,直接关系到使用者的生活方式和个体的多样和多变的需求。在社会住宅中,层次分明还有利于使用者参与和经济的管理,层次较低、变化较快的空间和结构更替方便,而且不影响层次较高、结构功能较稳定,甚至达到和超过200 年的可持续目标。特别对于经济型住宅,这种方法既可以保证建筑公共空间的质量,又给住户最大的自主权。

表1 建筑的层级、寿命和决策者的关系

“开放建筑”的空间—时间—人的“三合一”分层方法和形态学是一致的[10],形态学是城市文化景观的认知方式。通过形态学的研究,建筑不再是偶然的个例,而是可以比较的分析的规律[11]。与传统的建筑研究不同的是,形态学概念和方法注重对从城市到建筑的整体性、同时将整体划分不同的空间层面研究,不同层面的形态特征可以反映形式形成和演化的特定政治、经济和文化驱动因素[12]。形态分层的方法不仅可以比较统一空间层面形态的不同和相似性,而且可以比较不同层面随时间变化的规律,特别是决策者对不同层面形态的影响。

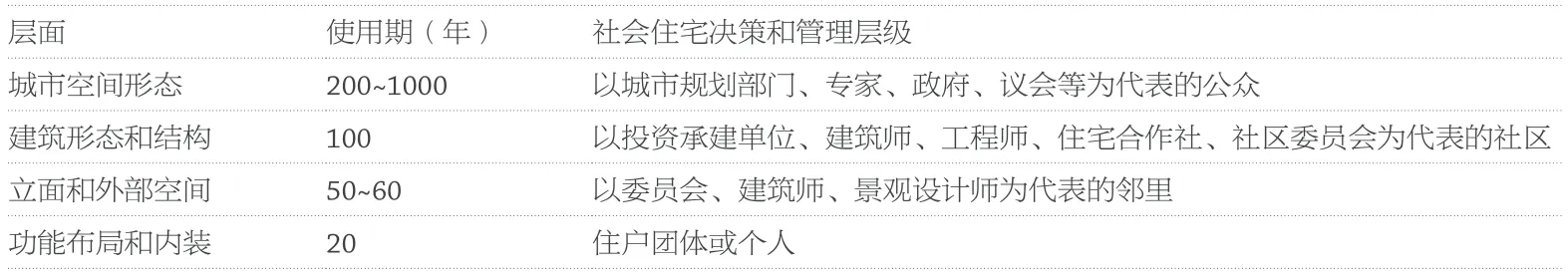

1 意大利的4种住区形态比较

3 社会住宅的演变案例分析

“二次大战”后在世界各地普遍采用以功能主义和社会平等为主线社会住宅建造模式,并在短时间内满足了“量”的需求。它所带来的单调、非人性和脱离地区文化等“质量”问题已经受到广泛的批评。本文目的是从人和住宅的互动关系入手,按照空间层级的划分分析形态的演变、地方化的多样性并具体分析优秀的案例。以下将按城市空间、建筑形态、立面和单元功能布局的4 个层级分别对城市案例进行介绍分析,以期对欧洲社会住宅的变化脉络,经验和教训,勾划出基本的轮廓。为了达到可比性,每个城市只针对一个空间层级,按时间顺序选出2~3 个案例。为了揭示欧洲社会住宅的多样性,对每个城市住宅的政策、每个案例的背景和设计目标也做相应的介绍。

3.1 城市空间形态演变——以意大利为例

第一次世界大战之后,意大利罗马政府被迫面对住房紧缺问题和社会经济发展的冲突[13]。1920 年罗马约15%的人口生活在棚户区。在墨索里尼的统制下,为了应对这些压力,引入了“花园城市”的住房模式[14]。第二次世界大战后,东西欧冷战使意大利得到了美国援助——12 多亿美元用于解决住房短缺问题。即使如此,由于住房问题引起的阶级矛盾激化,爆发了1969 年的米兰工人罢工。1978 年政府资助社会住宅部门10 年的补贴投资,援助低收入商品房,鼓励住房合作社和其他开发商将公共住房私有化[14]。1980 年代,国家削减了公共开支和公共住房投资,仅为意大利中部和南部的社会自建住房提供基本服务和基础设施[15]。

3.1.1 罗马加巴特拉(Garbatella,1930 年代)——花园城市

采用英国 “花园城市”模式的加巴特拉 (图1a)于1920-1929 年间分阶段修建,占地26hm2,目的是应对战后工业化时期的住房紧缺,安置大规模新移民。人均住房面积平均为9.8m2。为了鼓励居民自我管理和社区意识,除了精心设计共享空间(包括露台、庭院和社交设施)和充足的绿地外,还有便利的交通等基础设施[16]。

3.1.2 罗马塔斯科拉诺(Tuscolano,Rome,1950 年代)——现代住区

在“马歇尔”计划的资助下,政府花费9360 亿意大利里拉建造了355,000 多套住房[17]。这是第一个将政府、私营企业和合作社联系起来的城市社会住房运动。塔斯科拉诺的综合建筑容纳25,000 名居民,约3150 名住户(图1b)。社区还提供市场、学校、办公室、车库和娱乐区。板式(4~6 层)、塔楼(9~10 层)、天井、和阳台(3 层)等不同类型的房屋是由不同建筑师设计[18]。特别是让低层的住户拥有自己的室外空间。

3.1.3 罗马科维亚莱 (Corviale,Rome,1970-1980)——居住综合体

科维亚莱社会住宅 (图1c) 位于历史悠久的罗马市郊。建筑师提出了集体生活和自治的理念,通过每个人享有平等的优先权,以集体力量可以创造理想的生活环境,塑造新的社会[19]。最具标志性的建筑是一栋长1000m、高11 层的板式建筑,和4 层“空中街道”。整个建筑由两个并排形体,通过楼梯和空中走廊连接。建筑被垂直元素(即电梯和楼梯)分为5 个部分。但由于缺乏长期资金保障和维护,建筑竣工8 年后商店空置,聚集了大量低收入家庭,从未实现建筑师的“新社会”理想,1990 年代开始讨论是否应该将其拆毁。

3.1.4 威尼斯朱代卡社会住宅(Giudecca Island Social Housing,Venice,1980-2000)——新城市主义

1990 年代,由于以旅游业为导向的经济结构造成高房价,加上人口向罗马等大城市转移,威尼斯当地人口减少了1/3[20]。威尼斯朱德加岛被用作在历史背景下的新建筑试验场,通过对城市结构和历史发展的研究,社会住房的目的是留住本地居民,所有实验都是。紧凑的线性建筑布局形成了该岛的代表性立面[21](图1d)。三层以下的单元可从街道直接进入,而第四层的单元可从高架走道进入。在建筑群的中央形成了一个小型的中心广场。车道与北部的工业区的高烟囱对齐,构成场所的视觉框架。

3.1.5 比较分析

加巴特拉体现了意大利的城市和英国“花园城市”相结合的形态。开阔的花园环境和曲线路网没有阻碍纪念性的街道和广场的营造——这是意大利人习惯的城市环境。塔斯科拉诺体现了典型的经济性社会住宅和城市街区的结合,行列式的布局和方格网的交织,多样的形态依然与城市传统相结合。科维亚莱是由建筑师主导的立体社区,强烈的形式感并没有带来社区共鸣,因为创意与居民的群体意识相矛盾,形态和公共意识无法形成互动。朱代卡代表了针对特殊地方,为特殊群体服务的社会住宅,标志着社会住宅超出了提供廉价住宅的范畴,成为城市文化继承和更新工具;形态的创意表现在与基地环境、历史文化、和居民产生紧密对话。

3.2 建筑形态和结构——以维也纳为例

1900 年维也纳贫民窟95%的生活单元没有厕所和供水设施。每个单元通常有10 多人居住[22]。住宅密集导致照明和通风不足,公共厕所、洗衣房和垃圾站极度短缺,市政设施严重不足,排水系统陈旧,生活垃圾泛滥。第一次世界大战后,奥地利工人社会民主党(Austrian Workers Social Democratic Party)占据了多数席位,欧洲社会住宅历史上著名的“红色维也纳”(Rotes Wien)时代开始了。这个时期建造的公共住房都是街区式:一个内部庭院,四周都有街道[23]。

“二次大战”后,维也纳政府拥有大部分城市土地。市政府推出了一项公私合作政策,即将土地出售给私人和非营利公司。为了避免社会分化,加强公民融合,维也纳市政府要求私人开发商建造的住宅中必须有一半为公共住房。也就是说,每栋住宅住着一半普通购房户,一半是享有社会住宅补贴的低收入住户。而且开发商所赚取的利润必须投资于另一个新的公共住房,以建造更多的公共住房。社会住宅的住户的收入在入住后不会重新核对,即使他们的家庭收入超过申请公共住房的限额,仍然可以住在已经申请的单元中,而不需要支付更高的租金[24]。住房公司的投标基于4 个标准:成本、环境可持续性、社会因素(多元化参与的社区)和建筑质量。如此注重质量和美学,社会住房成为高质量和实现理想的前卫建筑师的竞争平台[25]。公共住房设计已从超级街区转移到中小型社区,特别关注公共活动、社区参与,创造融合的生活方式[26]。维也纳的社会住房人口约占总人口的61%。

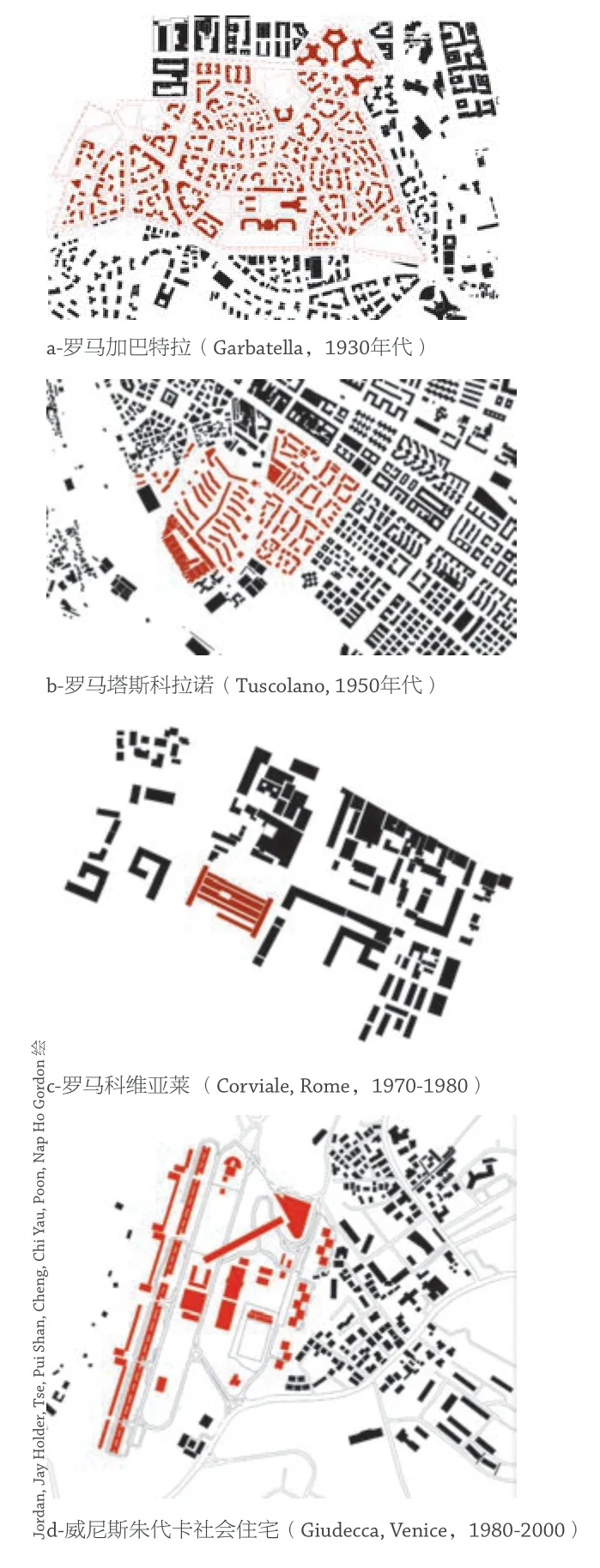

3.2.1 卡尔·马克思大院(Karl Marx Hof,1930)——超级街区

建筑史上著名的卡尔·马克思大院建成于1930 年,也是“红色维也纳”时期的代表性建筑,住宅长达1100m(图2a)。建筑师将这些建筑作为一个整体,一个室外空间的序列,从街道的公共空间、庭院的半公共空间,到位于其中的设施(幼儿园、洗衣房、图书馆等)。中心设置了一个大型公共广场[27]。看起来就像一场大规模示威游行集会的空间,其一系列拱形入口和旗杆塔楼似乎携手迈向辉煌的未来。小型住宅单元都设立浴室,是当时的一项创新。1934 年内战爆发时,维也纳盟军将许多公共房屋用作战争避难所[22]。

3.2.2 赫茨伯格公共住宅(Herzberg Public Housing,2009-2011)——邻里

这个总建筑面积约20,000m2的小型社区只有121 套住房。几个截然不同的类型 (点式街区建筑、四合院住宅、多户联排别墅)形成街道和广场(图2b)。建筑每层创造了不同的生活和户外环境。从公共空间到私人空间的过渡空间设计,创造舒适的居住环境。色彩产生的多样性为社区提供了城市标识。流线灵活贯通,鼓励居民交流。建筑单元设计多样,从大型露台的单人公寓,带有起居室的灵活(混合)家庭公寓,到为儿童提供的辅助生活之家。单元内卧室可以隔开或合并,以适应家庭成员的变化和不同的生活方式。

2 从社会运动到社区邻里的开放建筑结构a-卡尔·马克思大院(Karl Marx Hof,1930)b-赫茨伯格公共住宅(Herzberg Public Housing,2009-2011)

3.2.3 比较分析

2022 年维也纳又被评为世界最宜居的城市,因为社会住宅体制和设计让人们生活在性价比较高的环境中。以卡尔·马克思大院为代表的百年社会住宅,继承了19 世纪维也纳贵族城市街区形态,步行串联的庭院和服务设施强化了低收入人口的集体互助意识,弥补了小面积单元的单调拥挤感。赫茨伯格公共住宅设计也继承街区式传统,体现了今天小规模多样化的社会形态。丰富的室外和半室外空间设计增加邻里的层次。建筑结构和功能的分离适合室内空间灵活分割,居住者的自主性得到尊重。卡尔·马克思大院结构平面也有同样的灵活性。

3.3 社会住宅立面和外部空间——以柏林为例

随着1920 年魏玛共和国扩大了柏林的城市面积,柏林人口在1920 年代末超过450 万,并在随后的10 年中稳步增长[28]。直到第二次世界大战爆发,居民数量不升反降,人口在350 万~400万之间。德国合作社住房运动兴起于19 世纪末的行业组织。政府严格的租金控制加强了这些社团的地位。政府雇用进步的建筑师来控制规划、贷款、建筑法规、设计和管理。“二战”后,德国社会住房以市场为基础,政府资助私营公司开发或修复社会住房。作为补助金或税收减免的交换条件,这些公司必须在一定时期内将新建的住房作为社会住宅,执行收入和租金的限制。锁定时间长短取决于项目的类型和补贴的程度,从1970 年代的40 年左右到现在的12~20 年不等。期满后,住房所有人才可以以市场价格出租或出售住房。1950 年代,社会住宅以群体需求为目标,制定相应的规模、设备、租金水平。而自1980 年代以来,社会住宅针对特定群体,如老年人、单亲父母,较大家庭和新移民[29]。2001 年以后,住房政策从为住房建设提供资金转向对个人补贴,即从住宅建设转向了个人补助。

3.3.1 马蹄形住宅 (Hufeisensiedlung,1930)——简约色彩

这是柏林社会主义住房的最具实验性的项目——打造公共室外景观和鼓励室内外生活一体化[30]。其中一座公寓楼是马蹄形的,是项目名称的由来(图3a)。设计师希望使用颜色来强调每个家庭的个性。不同类型的建筑或不同街道上的建筑有不同的颜色,正面和背面有时也会有不同的颜色。设计师将这一项目命名为“室外起居室”。在一位有社会主义理想的景观设计师的帮助下,形成促进公共生活的室外空间——目标之一是为居民提供新鲜蔬菜。屋前屋后的大型花园指定种植不同的蔬菜和水果,每个花园包含两棵果树、草地、蔬菜或花卉。建筑采用了传统的建筑方法——砖石和灰泥。坡屋顶用传统的木桁架。凹阳台满足了隐私的需要。

3.3.2 国际建筑展览会(Interbau,1957)——现代形式

由于二战期间的密集空袭,西柏林中部社区基本上被摧毁。直到1950 年代,柏林市中心的街区空无一人[31]。为了应对西柏林的经济和政治动荡,1951 年政府邀请了一些国际大师,做了数个多元化和表现主义的住宅示范区,象征性的自由民主的“西方世界”(图3b)。建筑以8~9层不同类型的高层建筑为主,道路宽阔,绿化面积大,建筑布局分散自由,而建筑之间依然是空无一人的开放空间。建筑形态的多样性并没有带来社区的凝聚力和居民参与的自由,单调的立面体现出内部功能布局的单一。

3.3.3 IBA 国际建筑案例(1987)——回归19 世纪城市

1987-1979 年IBA(Internationale Baaustellung)住宅计划的目的是重建旧城,恢复被现代主义破坏的城市温情。指导思想是重建、城市修复、精致和实验性设计、工作坊和过程性等6项原则[32]。社会参与和协作确保了重建的城市景观能够结合当地居民的空间印象。新建筑严格遵循现有19 世纪的街区规划,建筑的立面和高度与街道保持一致。院子适合停留,多层公寓之间的较低楼层有宽阔的入口。立面设计参考了19 世纪的街道立面的形态和比例。

3.3.4 比较分析

同样受“花园城市”的影响,柏林的住宅形态和意大利的完全不同,取代街区的是花园景观设计,丰富的建筑色彩弱化了建筑形体,艺术和蔬菜果园提升了经济住房的质量,意在给住户带来文化上的新精神。二次大战后的国际建筑展览会却是典型的“现代主义”反城市空间的设计案例,个性化建筑的形体是建筑师创意的展示,和社区的群体意识毫无关系,立面的开放体现了均质化的社会平等思想,削弱了群体的多元混合和社区的变化能力。1980 年后的IBA 国际建筑让住宅从郊区回到城市形态,街道庭院模式重树传统的公共和私密的关系,特别是小规模的重建,有助于带来丰富社区体验。

3.4 单元布局——以斯德哥尔摩为例

“二次世界大战”前,虽然政府认识到合作住房的重要性,但并没有给予合作住房财政支持。1960 年代,瑞典政府进行了大量住房投资,目标是建立了一个福利社会[33]。大规模的住房生产需要新的规划、组织和生产系统,通过集中设定的设计、施工和入住标准,目标是为每个人创造优质廉价的住房。随着产业工人数量减少,服务业和公共部门的雇员人数大增,社会福利制度扩大。政府承担了低收入人群30 年分期付款计划初始成本的66%;对于中产阶级、学生和二战后移民,瑞典政府向建筑业提供补贴。1990 年老年人口的数量几乎是1960 年的两倍,老人住宅成为新的热点。

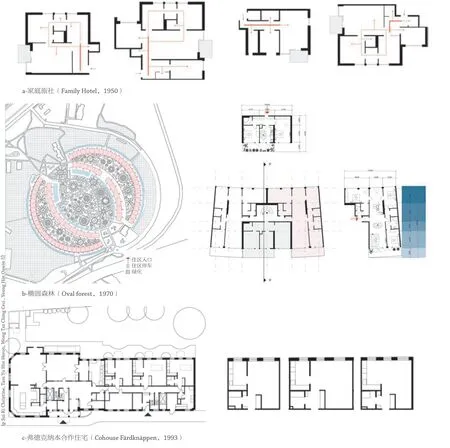

3.4.1 家庭旅社(Family Hotel,1950 年代)

在1960 年代之前,政府对合作住房的态度消极。许多合作住房都是靠一家公司以“家庭旅社”模式资助、建造和管理的。这座建筑群由4 栋8~9 层的高层建筑组成,由3 层建筑和一个750m 长的走廊系统连接餐厅等服务设施,为双职工家庭提供酒店式服务。340 套公寓各不相同,有单人房和三居室。因为鼓励租户在餐厅用餐,单元只有非常小的厨房空间。由于餐厅等服务太贵,1970 年代后放弃了酒店服务模式,而改造非常困难。

3.4.2 椭圆森林(Oval forest,1970)——自然保护

这个住宅区由4 个半椭圆形建筑组成,由绿化环绕。每户大阳台提供了与绿色自然的视觉联系。11 层高住宅区楼每层由3 个单元组成,共有8 间卧室,最多可容纳16 人的大户人家,内圈住宅楼有两种不同类型的单元配置,仍是典型的标准化户型设计。

3.4.3 弗德克纳本合作住宅(Cohouse Färdknäppen,1993)

1977 年由学者、建筑师和记者组成了“社区生活”(Bo i Gemenskap,or BiG)协会,提出将 “家庭旅社”的有偿服务转变为小型项目中的互助服务的合作住宅模式。他们还计算过,在租金不变的前提下,只要公寓面积减少10%,用于扩大公共区域,就足以促进公共活动。400m2的公共面积包括一间配有工厂设备的办公室、两套客房、一间木工房、一间洗衣房和干衣房、一间集体厨房、餐厅和起居阅读室。住户参与设计的整个过程。而外形上它与普通住宅没有区别,因为住户认为形式上的标新立异不仅不能推动社会的进步,相反代表了商业炒作。这座合作住宅提供43 套公寓,面积从38m2~74m2不等,供1~3 人居住,每套都带小型的厨房和工作室,布局灵活,租户可以享受自己的生活空间。整个项目是在私人单元和公共空间之间寻找新的平衡。

4 住宅平面的演变

3.4.4 比较分析

3 个案例都体现高福利社会对特殊的但不一定是低收入人群的关怀。“家庭旅社”模式适合于小型双职工家庭。单元平面严格的功能分区依然保持流线的开放性和多样性;取消厨房让平面更加自由通透。椭圆森林住宅的外部空间有较强的社区凝集力,而单元平面是典型的以大家庭功能需求为标准的设计,没有灵活性,当家庭人口缩小后,功能老化不可避免。弗德克纳本合作住宅在传统基础上走出的新的集体居住模式,建筑平面体现较多的公共生活面积,和相对较小的单元面积。和一般社会住宅通过压缩公摊面积、提高单元的实用面积做法完全不同。这说明不同的社会群体对理想的生活方式理解不同,区别反映在平面上。而居民参与设计的结果也体现在开放式的单元平面,使作为个体的住户保持生活的自由。实际上,合作住宅的意义并不在“住宅”,而是在“合作”。居住的过程就是合作的过程。

4 结论及对中国的意义

中国城市住宅面积小,人口密度高。单纯通过住房面积等“量”的增加来提高生活品质不仅带来更多的资源和能源的消耗,也会导致交通量增加和环境的破坏。在有限的居住面积内不断提高居住水平需要“质”的提高,特别是城市形态、外部空间环境、建筑设计、室内设计的多功能和多样化,具备不断提高质量的可能性。随着经济的发展,住宅设计、生产和所有制形式都出现多样化。居住方式上的个性化需求越来越强烈,居住需求变化越来越快。为使在一个住宅中较长时间居住的住户的居住变化需求得到满足,住宅在空间和结构方面必须具有较大适应性。社会住宅是体现社会融合的机遇,不可能脱离经济、社会和环境的综合品质的提高。欧洲百年以上的社会住宅的设计理念和经验值得我们借鉴。

首先要将人和住宅的互动关系放在首位,并根据这种关系将社会住宅按空间分层级区别对待,层级越高,影响范围越大,群体的共性意识和公共管理越重要。层级越低,个性需求的多样性和参与度越重要。在城市形态层级上,意大利的社会住宅区表现为和地域文化相结合的形态,从大规模的市郊开发逐渐转向小规模的城市更新。而大规模、综合体式的反常规的建筑形态,反而带来经济负担和社会矛盾。在建筑形态和结构层面,维也纳的案例说明传统街区式形态和有效的公私结合的经济模式,可以提高建筑设计的品质和丰富社区的体验。在建筑立面层面,柏林的经验表明从阳台到色彩,立面在公共和私密的关系上有丰富的创作空间,单纯由功能决定形式的现代主义建筑立面无法提供丰富的体验。而单纯模仿19 世纪街道传统使得立面僵化,和住户缺少了互动。在建筑平面上,斯德哥尔摩的社会住宅表现生活方式和形态的紧密关系,和大规模僵化的功能单元不同,合作住宅表现出较高的灵活性和住户参与的可能性。同时,对社会住宅的社会性在概念上做了新的解释。□(感谢浙江建院建筑规划设计研究院和香港政府附加研究基金对“居住建筑技术和环境”研究课题的资助。)