蔡雅玲 身为女性,是一场值得记录的旅程

2022-07-22蔡雅玲

《我算是一个好人吗?》 当这件作品挂在公共空间中时,每一个掀开帘子经过的人对她(阮玲玉)都是一种撕裂,这种撕裂感不管是当时的流言也好,或者是当下有关她的每一个趣闻轶事也好,对她都是一种伤害;然而帘子恢复原貌却是通过它自身的重力与反复的摆动,这也很像当下女性的某种状态。

伍尔夫说:“伟大的灵魂都是雌雄同体。”与蔡雅玲对话,往往就能感受到这一点。当谈到艺术的意义与女性主义思想,她智慧而理性,又有一张轮廓分明的脸和低沉的声线;关于生活,她早已清晰洞悉自己的特质,散发着女性的感性与灵动,以及世事洗练而拥有的灵魂的丰盈;谈及创作,她不甘于温吞,为自己的艺术特意寻求更峥嵘的筋骨与血脉。正如她所说的“一切都是最好的记录”,时间不但没有抹平她的棱角,反而重塑了她的锋芒。

今年是蔡雅玲从山西到北京的第20个年头。

此刻,重返中央美院进行再次研修的她,比起初来乍到时的青涩模样,她的自信和从容远甚于前。蔡雅玲第一次从央美毕业后不久,就直接当了母亲。对她来说,那次分娩开启了一场有关她自己的社会化身份的认同与回归。在此之前,她对种种女性标签不置可否。如今,身为母亲,作为女性的自我意识已然觉醒,行业和社会加诸在女性身上的偏见却依然存在。对此有切身体悟的蔡雅玲,决心通过长久且坚定的创作不断地向自身乃至周遭提出疑问。在孜孜不倦追索过程中,愈发坚定自己是一位女性主义者,“我想把女性生命中独特的优势体现出来。”

她并不介意被定义为女性主义艺术家,并勇敢地发出了自己的声音。在她看来,女性自身的成长是值得深入探讨的切入点。与此同时,作为艺术家的责任感又逼她切入社会,面对更广范围的人群。最开始,蔡雅玲想象中的艺术家是波西米亚式的。但从求学到成为职业艺术家,再到成为母亲,经历了角色的转变、肉体的痛苦以及家庭关系的羁绊,她一路走来,没有随心所欲的自由,也没有放浪形骸的不羁,与她想象中的艺术家形象相去甚远,却对这一职业的意义有了更加深刻的认识。

看上去,“女性成分”在蔡雅玲的创作中始终占比很多,但这并不是全部。

“我是个对一切细节感兴趣的人,水泥的裂纹、树木的尖梢、父亲眼角的皱纹……我是一个对人的情绪异常敏感的人,颤抖的手指、低垂的睫毛、紧闭的双唇……我还是一个对一切创作材料充满感情的人,纸被打湿后的褶皱、初春的嫩芽、母亲鬓角的一根根白发……现在,我又添加了一个更重要的角色,两个孩子的母亲。这个新角色让我的作品有了更广阔的表达主题,我的作品便是我构筑出来的世界,其中的一切都令我充满感情。”蔡雅玲把心里话代入丰富的题材,以绝对的赤诚记录了成长史。对于敏感的人来说,生活馈赠的任何一面都不会失去光泽。

表达欲仍是创作的最大动力,但蔡雅玲希望作品呈现出一种冷静的状态。她坦言自己的创作表现的是一种情感的宣泄,但到荷尔蒙逐渐消退之后,留在观者脑海中的更多的是一些思辨的东西。她提醒到,艺术与物理、数学是不一样的,艺术最终诉诸人的情感。而这种看待艺术的角度和进入艺术的方式,对于当下社会而言有着“切题”的意义。女性的爱与痛、幸福与悲伤,这些都与你的困惑有关,是每一个渴望自我成长和独立自由精神的女性必定要面临的人生课题,也是人类永恒的话题。

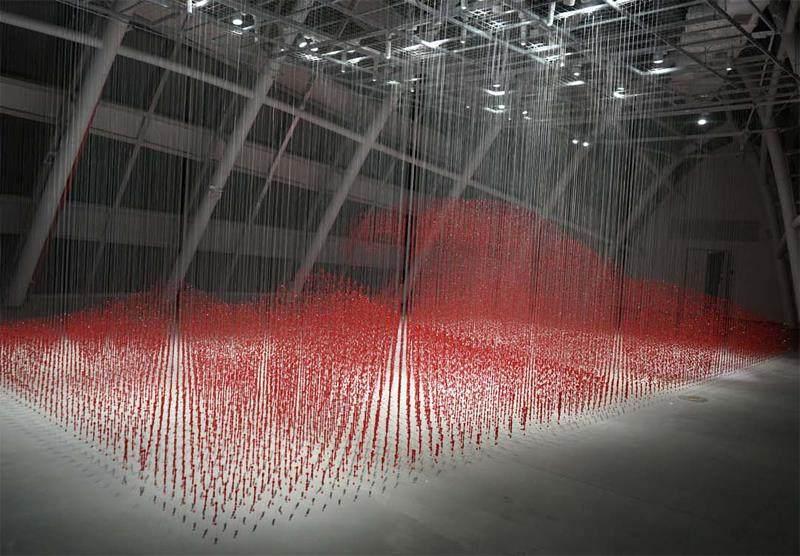

《红海》:这件作品是我跟一些女工一起制作的。每个人进入到那片装置中似乎都变得非常的小;然而正是大家一串一串穿起、一根一根地悬挂,这些繁复的工作,才呈现出了最终宏大的场面。

“我总觉得人生的道路很有趣,它是越走越窄的。对我而言,人生最开始好像一条坦途,哪一条路都可以走。我是无形中被一步一步地推上了艺术之路。中考时我因為几分之差没有考上我们当地的重点高中,那时我的父母就让我做两手准备,要不就是继续走重点中学的求学之路,要不就是我自己好好想想以后要做什么。我从小开始学画画,但并没有以艺考为目标。于是,我心想,与其不能上重点大学,不如就努力学美术。因为我的文化课其实是没有什么问题,要做的只是认真学习专业课。之后我就考上了我们那里的第一职业中学,里面有厨师班、汽修班,美术只是一个小门类。我一进去就问我们老师,我想考中央美院,我们学校有没有考上的。老师一脸诧异地说:‘我们考得最好的就是考到了西安美术学院,每年大概只有一两个同学。’现在想来当时真的是无知者无畏,觉得自己好天真,因为中央美院真的太难考了。

我最初对艺术家的想法就是自由职业,不用上班,待在家里,可以想画什么就画什么。现在更能体会到作为一名艺术家的责任感,特别是在当下,到处都充斥着图像影像短信息,我们时刻被它们包围着。为什么还需要艺术?我们应该用何种角度看待很多习以为常的事情,艺术作品其实是能够给予大众一些启发和不同视角的。这就是艺术家的责任感,他们需要跳脱个人局限,去重新定义很多东西。

在我看来,艺术是一门存在于更高纬度上的学科,虽然不如物理、数学一样讲究精确和逻辑性,却自有灵性。因为思维无边,反而能够指引人类去触碰到更真实或更可能的边界。艺术的价值就在于此。但艺术不应该是高高在上的。盐田千春是我特别欣赏的一位艺术家,她的作品很朴实,每个人都能随意进入,去和它产生情感的联结。她最近的展览在上海,我仔细听了她的讲述,才发现她在筹备过程中第二次罹患癌症,但她的语气却很平实。原来苦难真的有可能是像礼物一般,正因为承受了这些,她才能够成为当下具有力量的艺术家。在这方面,我最喜欢的作家是余华,他的写作风格也是在困难中开出花朵的感觉。其实,身体的创伤和心灵更深层次的思索,才能带来创作的必要性,或者是创作最原始的、最直接的力量。”

《我们没有什么不同》:我用网上收购的女性头发作为线,在轻薄的雪纺布上刺绣各种女人人体局部,轻风让这块布飘荡起来,上面的女人体就像在头发的海浪里挣扎、沉浮。

《等》:把椅子换个角度挂起来,包上卫生纸,它变成了雕塑。上面的文字是从《英汉辞典》上剪下来的从我的角度出发很情绪化的句子,“这个女孩爱上了这个男孩”……

摄影师:LIKAI,图片提供:Dior,墙上的红色”珠帘包袋“作品《乘风破浪》以Lady Dior手袋为灵感,由红白两色的珠串层叠悬挂,随着观者的靠近如海浪般波动。

《LEAVE ME ALONE》 这句话来自我的一位同龄女性,她觉得当下外界有太多声音告诉自己要怎么做。

《黑屋子》 用玻璃珠帘构成一个黑色的牢笼,观众可以轻易地进出,体会到牢笼内外的世界。

“我希望自己能成为一个有价值的艺术家,或者一个具有开创性和代表性的人物。如果把当下的艺术世界比作一个巨大的版图,一个丰富多元的拼图,我希望自己能够成为其中重要的一块,可以为它弥补缺失、拓展角度。

从广义上来讲,女性主义艺术由西方女性主义运动引起,是后现代、当代艺术中的一个流派。这其实是低估了它的重要性。我所理解的女性主义,不是出于性别原因而非要和男性主义做一个区分,而是因为这涉及到很多被忽视的力量和角度。从这方面来说,再结合我的创作,我完成的是,从一个封闭保守的女性慢慢意识到自己女性主义者这一身份的转变,我的作品也延续着这种转变。我做的这些都是女性主义的作品,我本人当下也是一个女性主义者。这一说法强调的并不是性别之分,而是它所带来的优势和力量,以及它能够弥补和启发当下所存在的问题的特质。因为对中国社会而言,当下是到了一个重视女性特质的阶段。”

“我一直在关注艺术圈的动态,包括我生育哺乳的时候。我不希望自己离开艺术半步。创作对我来说不能说是信仰,也是必要。不同的人有不同的情绪输出渠道,我的就是创作。我需要有一个恰当的方式来记录自己的生活感受,而创作就是一个自然且直接舒适的表达方式。

作品的面貌取决于我自身的改变。我本科在雕塑系学习了五年,研究生学习的专业是当代雕塑的创作与研究,毕业后做了两年的具像雕塑。之所以没有继续做下来,是因为我问自己,为什么要通过泥塑表达一些模糊的情感,为什么不直接表达出来呢?之后有了借助头发表达的作品,再之后觉得文字就足够,后来又觉得不能说得太直白。生育对我而言是一个重要的改变。原因就在于,以前我和我的艺术作品之间是有距离的,现在我们息息相关。以前的作品确实是我创作的,现在的则是从我这里直接生发而出的,不管是作品的材料还是观念,都源于我的身体或我的情感,也就是说,作品成为了我的一个记录者。”

《妈妈,我再也不喜欢你了》:对于深爱着她的母亲来说,这句话仿佛把我心中的爱熄灭了,就像是把木头的生命和热量都带走了。

《NO》:在快节奏、高强度的工作下,我们习惯了压抑、控制自己的情绪。但这些情绪其实一直深藏在我们心底,一旦被触碰,便会翻腾着涌出。

“以《妈妈,我再也不喜欢你了》为例。这句话其实是我第二个孩子出生后,老大感觉她失去了我的偏爱后说的。三岁左右的小姑娘正是特别喜欢说反话的年纪,她希望通过这种方式博取我的关注。我听完一愣,虽然知道这不是真心话,但还是感觉到这句话的杀伤力。于是,我选择用木头来进行创作,因为一个材料描述一个情感就足够了。我把这句话用木头刻出来,烧黑,挂在那里,像一句标语,就很有力量。因为这句话其实是中国人特有的表达。

很多艺术家会觉得这种情感有必要表达吗?或者表达情感难道不是一个比较低级的方式吗?而艺术不是应该超脱这种低级方式吗?在他们看来,女性艺术家擅长的创作就是缝缝补补劳作式的。其实这些质疑和批评对我而言都不重要。我做艺术的初衷就是想把我每个阶段的感受都通过艺术的形式记录下来。它虽然像一个自传,但我认为所记录的也是每个女性在人生中的重要节点,同时也是我们这一代女性在当下社会的感受表达。记录是非常重要的过程,而在记录之后的呈现,对观众来讲也很重要。当他们看着这个作品产生共鸣,这个作品就是有意义的。

我的作品题材都是具备现实性的。现实、激进、先锋,对我来说都是褒义词。我的性格里有温吞、传统的一面,所以,我恰恰需要的就是让自己的性格更鲜明,让自己的表达更斩钉截铁,这样我的作品才能更直接和准确地反映事物的本质。

各种角色则是永远没办法平衡的,只能说是尽量平衡。当我拥有了更多角色后,我第一考虑的不再是自己的需求,反而是他们的需求。在我行使一个母亲的职责时,我需要去陪伴孩子,还要辅导作业;在我作为妻子存在时,我需要成为一个所谓的贤妻的角色,收拾屋子做饭;当我是女儿时,我还能在自己母亲面前撒娇,还可以做任何想做的事。这些角色带给我枷锁,同时也带给我很多创作的灵感,因为我的创作总是围绕着自己的家庭和感受展开。当我的身份变得越来越多时,我一方面要努力成为每个角色中最完美的榜样,同时又更加前所未有地希望自己能够成为自己。”

“我心目中并沒有一个女性楷模一般的人物存在,因为我觉得没有什么人是完美的。我们只能看到一个人有突出优势的那部分,然后从她那里学习到这一部分的智慧。真正的偶像其实就是和我们最亲近的人,他们是真实的,有优点,也有缺点,带给我们的力量也是最直接的。

我和我的母亲,作为两代人,在‘妈妈’这个角色上的不同在于,我会把事业看得更重,如果没有了事业,一切对我而言也就没有了意义,而我的母亲就更希望儿女生活得健康快乐。但基本上都是我在向我妈妈学习——其实女儿都会学习妈妈的处事方式——她身上充分体现了女性智慧,让矛盾自然化解。

有人看电影《山河故人》,尤其是最后女主人公雪中舞蹈的一幕,不理解她一直以来的隐忍。为什么她在经历了丈夫、父亲和孩子的离去后,一个人包饺子,一个人自说自话,一个人依旧过得开心。我特别理解她。这就是山西女人,不会抢夺什么,不会骂出来,不会发泄,很内敛,内心翻滚着惊涛骇浪,表面也只是微微一笑,把所有感情深埋心底,待人接物大气沉稳。贾樟柯是我最欣赏的导演之一。他在电影中对山西女人的描述,或者是对某一时代和地域的女性的刻画,很真实。而他凭一己之力,带动了整个山西的影视文化,介绍了一批山西导演,让大家意识到‘哦,原来山西看似这么土的地方,原来能出这么厉害的导演艺术家’。这就是艺术的力量,一个人因此可以带动一批人。

人对故土的联系是深植于血脉之中的,年纪越大,越能发觉家乡带给自己的滋养。虽然说现在的艺术氛围比当年要好多了,家长可以带孩子去美术馆和画廊看展览、看书和纪录片,让他们从小接受艺术教育。在我小的时候,艺术熏陶真是一点儿也没有。但我认为,艺术家不是培养出来的,内驱力很重要。回看我小时候,我会特别留意身边的图案,比如铅笔盒上的和被子上的等等,看着水渍和墙皮,也会把这些图案想象成各种故事,会临摹,给同学画肖像。我的童年也是不停地跟很多材料打交道的过程,是真实地活在一个物质世界里,会烧纸,用稻草扎小房子,在垃圾堆里捡拾好玩的。我的作品也是同样的道理,用日常生活中最朴实的材料,布料、卫生纸、头发等这些随手可以拿到的东西。我不会考虑它是否耐久或坚固,但是这个材料必须要有温度、有故事、跟我能产生关系,这样它才能成为我表达的一个渠道。

最后,我想用我的作品《NO》来结束这次冗长的表白。因为它是最能代表我自己风格的作品,它如同一个宣言,表达了我的态度,尽管它看起来不够响亮,不够坚定,不够冲击和夺人眼球,却是我真实的感受。对我来讲,说出‘NO’是很不容易的,而珠帘这个材料的特性正好表达了摇摆不定的过程。我以前很害怕受到否定,遭遇批评。现在完全不会,对此,反而很享受,希望自己得到一些指点。”