渤海海域辽东凸起南段潜山构造演化及其对油气成藏的控制

2022-07-21杨东升刘志峰陈少平耿名扬

杨东升 刘志峰 吴 斌 沈 朴 陈少平 张 莹 耿名扬

( 中海油研究总院有限责任公司 )

0 引言

近年来,潜山油气藏是渤海海域油气增储上产的主力军,相继发现渤中19-6和渤中13-2等亿吨级大中型油气田,展示了渤海海域潜山领域巨大的勘探潜力[1-2]。渤海海域前新生界潜山受印支运动、燕山运动、喜马拉雅运动等多期构造运动的叠加影响,构造特征复杂,储层非均质性强[3-5]。前人对渤海湾盆地中生代以来的构造演化及其对潜山油气成藏的控制作用做过大量研究,研究结果表明印支和燕山两期构造运动控制渤海湾盆地古潜山的形成与演化,进而控制潜山类型、圈闭样式、输导体系的发育及优质储层的形成,为潜山油气成藏提供良好的基础[6-14]。

辽东湾地区是渤海油田重要的油气产区之一[15],辽东湾地区当前潜山领域油气发现主要集中在辽西凸起上[16-18],已发现锦州20-2变质岩和火山岩潜山、锦州25-1S变质岩潜山、绥中36-1碳酸盐岩潜山等潜山油气田[19-20]。前人对辽西凸起带潜山研究较多,地层认识、构造演化和油气成藏等方面研究也相对比较完善[21-26]。辽东凸起带潜山勘探程度较低,多年来一直没有油气发现,且受地震资料条件限制,对潜山内幕地层、结构及构造演化等方面认识近乎空白。随着新处理三维地震资料的应用,使得解决这些问题成为可能。本文以辽东凸起南段潜山为例,基于新处理的三维地震资料,通过深入研究潜山地层结构与构造演化特征,并分析构造演化对油气成藏的控制作用,为该区带的潜山油气勘探提供参考依据。

1 地质概况

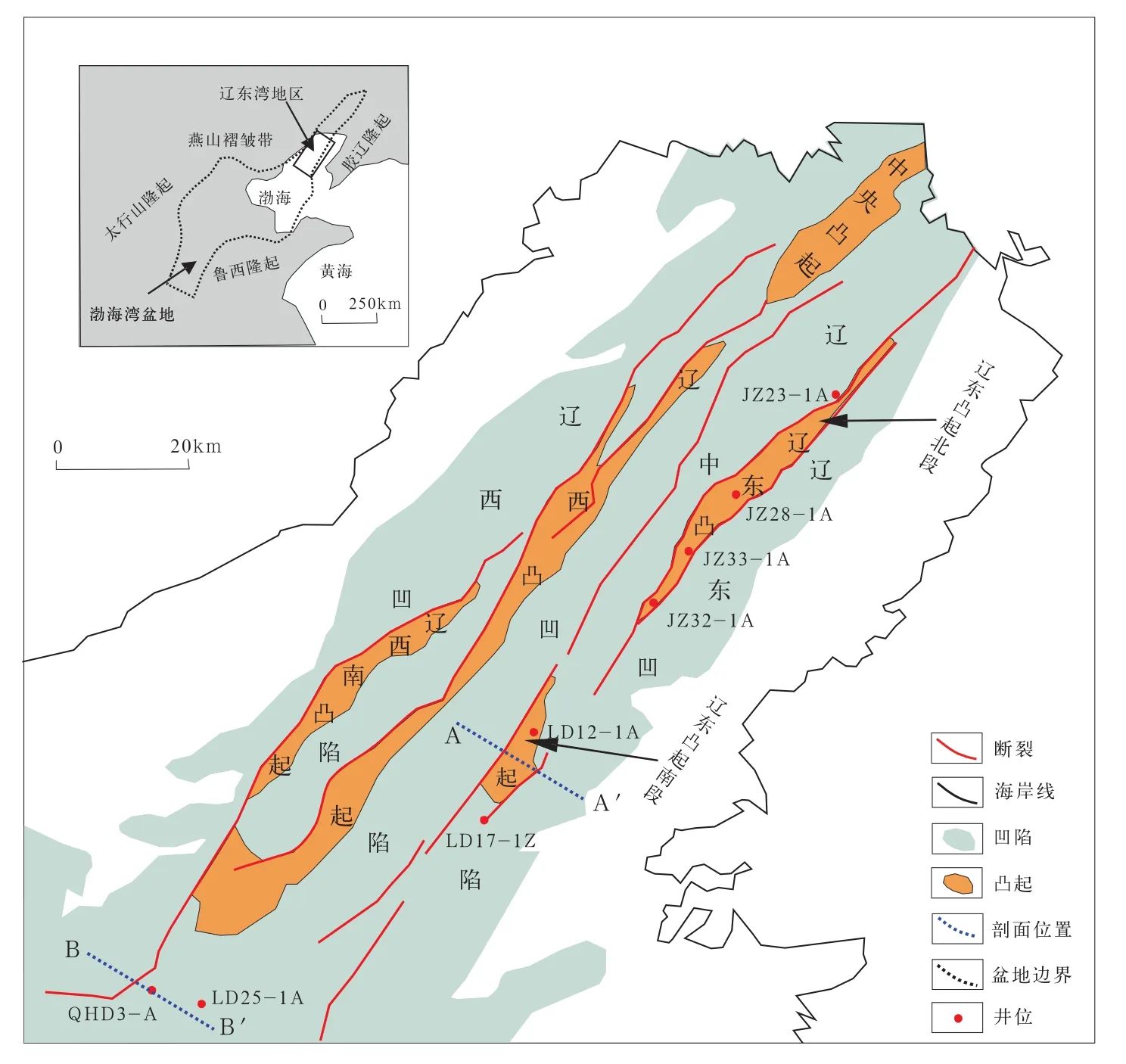

辽东凸起位于辽东湾坳陷东部,呈近北东向展布,西侧紧邻辽中凹陷富烃凹陷,成藏条件优越(图1)。辽东凸起可划分为辽东凸起北段、辽东凸起南段两大部分。辽东凸起南段潜山东、西分别以走滑断裂为界,表现为一北东走向的地垒块。

图1 辽东湾地区构造单元图Fig.1 Division of structural units in Liaodong Bay area

辽东凸起钻井结果揭示了中生界白垩系和太古宇,均未获得油气发现。但JZ32-1A井在太古宇获69m/25层D级荧光显示,其中太古宇DST测试见油花,该井的钻探预示辽东凸起潜山具有良好的勘探潜力[27]。辽东凸起南段探井揭示潜山为中生界下白垩统,之上覆盖有新近系的馆陶组、明化镇组和第四系。

2 构造与演化特征

2.1 地层认识

根据辽东湾地区揭示潜山探井地层分布特征,建立了辽东凸起潜山内幕地层垂向分布序列,结合与邻区秦皇岛3-A构造区地震相类比分析,认为辽东凸起南段发育中生界和太古宇双层结构,垂向上分别是孙家湾组—九佛堂组碎屑岩、义县组火山岩、太古宇变质花岗岩(图2)。研究区中生界下白垩统发育孙家湾组—九佛堂组碎屑岩和义县组火山岩两套大的层系。

图2 辽东凸起南段潜山内幕地层综合图Fig.2 Comprehensive stratigraphic column of the inner buried hill in the south section of Liaodong Bulge

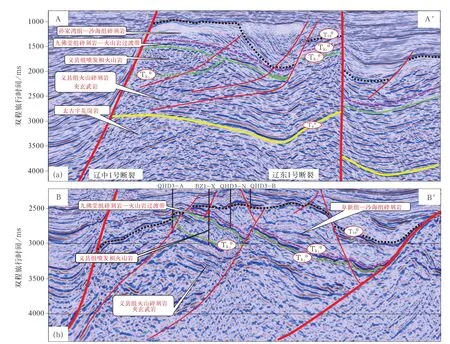

将辽东凸起南段潜山内幕与秦皇岛3-A构造区钻井揭示的前古近系地震反射特征进行类比,虽然二者相距100km,但区域地层分布特征较为一致,具有一定的可对比性(图3)。秦皇岛3-A构造区钻井揭示的阜新组—沙海组碎屑岩地震反射表现为中低频、较连续、弱振幅的特征;九佛堂组碎屑岩到火山岩过渡带表现为低频、较连续、强振幅的特征;义县组具有两分结构,上部表现为低频、杂乱、中—弱振幅的偏喷发相火山岩特征,下部为低频、连续、中—强振幅的火山碎屑岩夹玄武岩特征。辽东凸起南段孙家湾组—义县组地震反射特征和秦皇岛3-A构造区钻井揭示的地层地震反射特征均能有效类比。研究区整体地震反射特征和秦皇岛3-A构造区钻井揭示地层的地震相特征相似,结合地层垂向序列的分布特征,在地震相上对孙家湾组—义县组进行了综合识别,从而确定辽东凸起南段呈现中生界覆盖太古宇的双层结构,其中中生界义县组上部火山岩和太古宇变质花岗岩为潜在勘探层系(图3)。

图3 辽东凸起南段潜山内幕(a)与秦皇岛3-A构造区(b)地震反射特征类比(剖面位置见图1)Fig.3 Comparison of seismic reflection characteristics between the inner buried hill in the south section of Liaodong Bulge (a) and QHD 3-A structural area (b) (section location is in Fig.1)

2.2 构造特征

辽东凸起南段潜山内幕两个主要目的层界面分别为中生界义县组火山岩顶面Tk20和太古宇变质花岗岩顶面Tg8。南东向地震剖面表现为两个主要目的层面西侧受辽中1号断裂控制,东侧下倾形成鼻状构造。通过断裂空间解释,在研究区内共解释出规则断裂22条,分别对断裂进行了详细划分(图4)。

从断裂平面分布上看(图4),太古宇到基底断裂逐渐增多,表现为晚期构造活跃的特点。按断裂性质可划分为走滑断裂和伸展断裂,伸展断裂又可划分为持续性活动断裂和晚期活动断裂,持续性活动断裂为向西倾的断裂,表现为中生代末期逆冲—新生代早期伸展的特点;晚期活动断裂为向东倾的断裂,为新生代伸展断裂。北东向张扭性走滑断裂(辽中1号断裂、辽东1号断裂)控制了辽东凸起的构造格架,对潜山的形成起到关键作用,并控制辽中凹陷中洼(简称辽中中洼)孔店组—沙三段沉积,其中辽中1号断裂起到控制圈闭和油气运移的作用。中生代末期逆冲—古近纪早期伸展叠合断裂控制了潜山及沙四段—孔店组残洼的构造面貌,改善内幕储层物性。辽东凸起隆升期产生的伸展小断裂对改善潜山内幕裂缝起到重要的作用。

图4 辽东凸起南段潜山内幕关键界面断裂平面分布图Fig.4 Plane fracture distribution of key interfaces in buried hill in the south section of Liaodong Bulge

2.3 构造演化

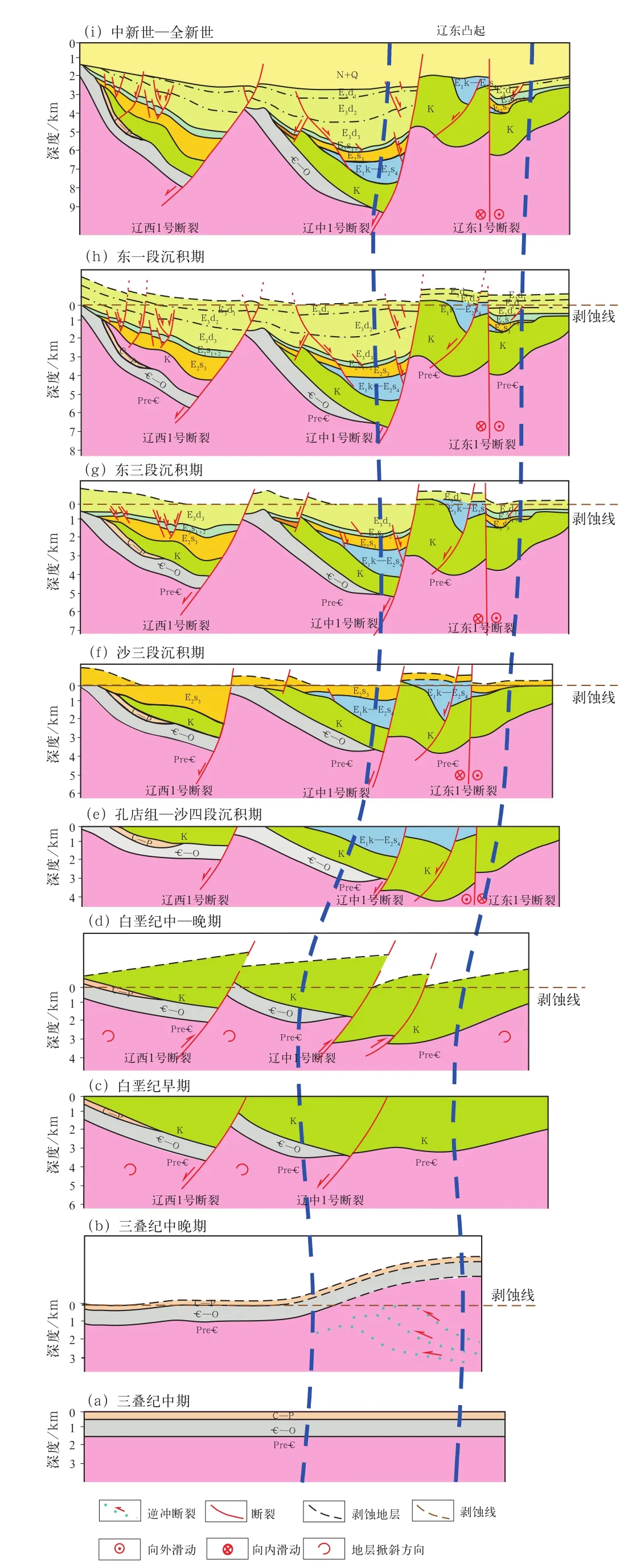

渤海海域地处渤海湾盆地核心地带,其形成主要经历4个阶段:第一阶段是中元古代—晚古生代潜山物质基础发育阶段,属于沉积建造期,构造运动以整体垂直隆升为主,构造不发育;第二阶段为早—中侏罗世挤压造山与潜山构造发育阶段,该阶段主要受到来自远程印度板块、西伯利亚板块、扬子板块及西太平洋区板块(主要包括太平洋板块、伊泽奈崎—库拉板块、海域法拉隆板块)的俯冲、会聚和碰撞作用,在渤海湾广泛发育近东西向褶皱、逆冲等挤压构造样式;第三阶段为晚侏罗世—早白垩世陆内裂陷及潜山初始格局的形成阶段,渤海海域由大规模南北向挤压背景转换成北北东向(或北东向)走滑扭动和伸展背景,同时伴有强烈的岩浆活动;第四阶段为晚白垩世至今,包括古近纪继承性裂陷和新近纪热沉降。多阶段构造运动的强烈叠加改造和多板块联合作用造就了研究区现今复杂多样的构造格局[28-33]。

辽东凸起的形成与渤海海域区域演化既有一定的相似性,也有特殊性。前人研究认为辽东凸起是在东三段(E3d3)沉积末期(30.3Ma)之后走滑隆升形成,将辽中凹陷和辽东凹陷分隔开来成为相对独立的沉积凹陷[34]。结合渤海湾盆地区域演化特征与渤海海域两期关键的构造运动(印支运动、燕山运动)表现形式,详细分析辽东凸起南段潜山的成因与演化。辽东凸起南段位于郯庐断裂带辽东段,受基底和走滑双重控制,其形成过程可分为以下四大演化阶段:

(1)潜山物质基础发育期(三叠纪中期之前)。早古生代—三叠纪中期,辽东凸起潜山所在的渤海地区为稳定克拉通发育期,构造活动相对稳定,构造运动整体以垂直隆升为主,沉积了下古生界碳酸盐岩及上古生界海陆交互相石灰岩、陆相碎屑岩,整体构造不发育[35](图5a)。

(2)潜山构造发育期(三叠纪中晚期—白垩纪末期)。三叠纪中晚期,华北板块在印支运动作用下结束克拉通稳定发育期。受近南北向强烈挤压作用影响,渤海地区出现一系列近东西向的复背斜,胶辽隆起一侧抬升,研究区元古宇和古生界均被剥蚀(图5b)。白垩纪早期,研究区在燕山运动作用下,受太平洋板块北西向俯冲影响,区域应力场转为北西向挤压,渤海湾盆地受地幔热隆起影响而导致岩石圈减薄,进入大规模陆内裂陷期,沉积地层较厚(图5c)。白垩纪中—晚期,太平洋板块北北西向持续俯冲,渤海地区前期形成的伸展断裂面发生逆冲反转,形成一系列挤压逆冲构造,研究区整体发生隆升,中生界部分地层遭受剥蚀(图5d)。

(3)潜山改造埋藏期(古新世—渐新世末期)。孔店组—沙四段(E2s4)沉积期,受北西—南东向拉张应力和左旋走滑作用影响,沉积地层较厚(图5e)。沙三段(E2s3)沉积期,研究区受北西—南东向拉张应力和右旋走滑作用影响,在沙三段沉积末期,由于较强烈的走滑作用开始缓慢发生抬升(图5f)。东三段沉积期,受南北向斜向拉分伴随着郯庐断裂的强烈右旋走滑作用影响,辽东凸起南段周缘产生了局部范围内剧烈的差异沉降,辽中凹陷一侧沉积了较厚的东三段,辽东凸起南段隆升并反转形成(图5g)。东一段沉积期为持续断陷期,伸展作用叠加强烈的走滑作用,在东一段沉积末期研究区辽中1号断裂上升盘发生翘倾抬升,并遭受剥蚀,靠近辽中1号断裂一侧中生界上白垩统伴随持续的抬升出露遭受剥蚀,残留下白垩统,辽东1号断裂一侧残留孔店组—沙四段,辽东凸起潜山最终定型(图5h)。

(4)潜山稳定埋藏期(中新世—全新世)。喜马拉雅运动以来,渤海海域进入断坳转换阶段,裂陷作用终止,转为裂后热沉降,研究区进入稳定埋藏阶段,沉积了较厚的新近系和第四系(图5i)。

图5 辽东凸起构造演化模式图Fig.5 Tectonic evolution pattern of Liaodong Bulge

通过构造演化分析发现,辽东凸起是一个“年轻的新生代潜山”,其形成时间(东三段沉积末期)相对于中生代—新生代裂谷盆地辽东湾坳陷的形成时间比较晚。辽东凸起南段的隆升、周缘的沉降与右旋走滑是一个统一的斜向拉分过程。整个辽东湾区域构造演化与辽东凸起南段内幕地层认识吻合,进一步印证了辽东凸起南段潜山内幕地层认识的可靠性。

3 构造演化对油气成藏的控制作用

印支、燕山等多期构造活动叠加古近纪强烈的走滑改造作用,控制了辽东凸起南段潜山内幕圈闭、裂缝的形成;潜山形成演化过程中改变的生烃沉积地层的翘倾产状及形成的断裂体系控制了潜山内幕油气运聚成藏。

3.1 利于潜山内幕圈闭的形成

辽东凸起南段潜山内幕圈闭的形成受控于构造演化。在沙三段—东营组沉积末期,受强烈的走滑作用影响,辽东凸起潜山在辽中1号断裂上升盘发生翘倾抬升,并遭受剥蚀,靠近辽中1号断裂一侧中生界出露,辽东1号断裂一侧残留掀斜的高角度孔店组—沙四段,辽东凸起潜山最终定型(图5e—h)。该时期构造演化直接控制了潜山内幕圈闭的形成。两套目的层圈闭受辽中1号走滑断裂控制,形成内部小断裂复杂化的断鼻型潜山,中生界义县组火山岩顶面圈闭面积为99km2,太古宇变质花岗岩顶面圈闭面积为70km2。两套目的层整体圈闭面积大,且埋深相对较浅,具备形成规模型潜山内幕油气藏的圈闭条件。

3.2 促进潜山内幕裂缝型储层的发育

辽东凸起南段潜山内幕发育中生界义县组火山岩与太古宇变质花岗岩,渤海义县组火山岩和太古宇变质花岗岩是被证实的有效储层,非均质性强。多期构造活动叠加控制潜山内幕产生大量构造裂缝,增加储集空间,促进辽东凸起南段潜山内幕发育裂缝型储层。

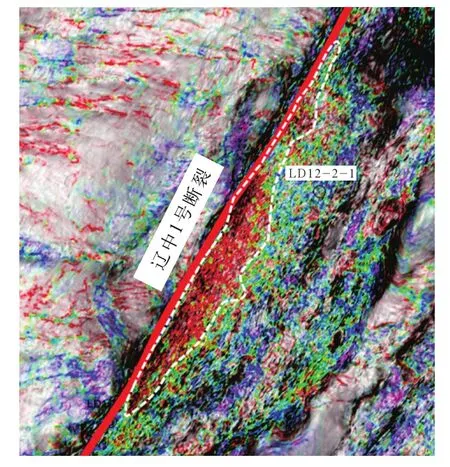

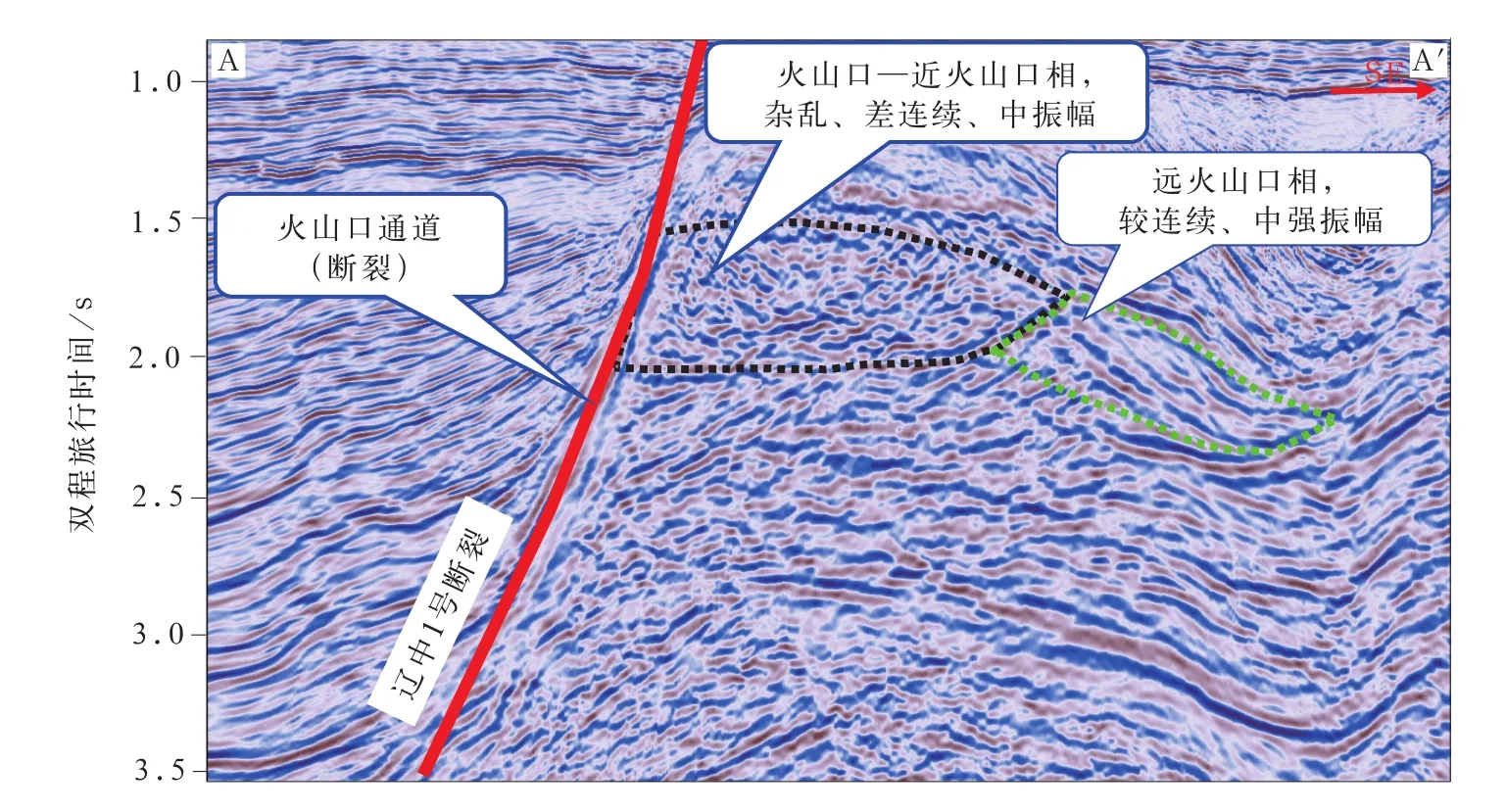

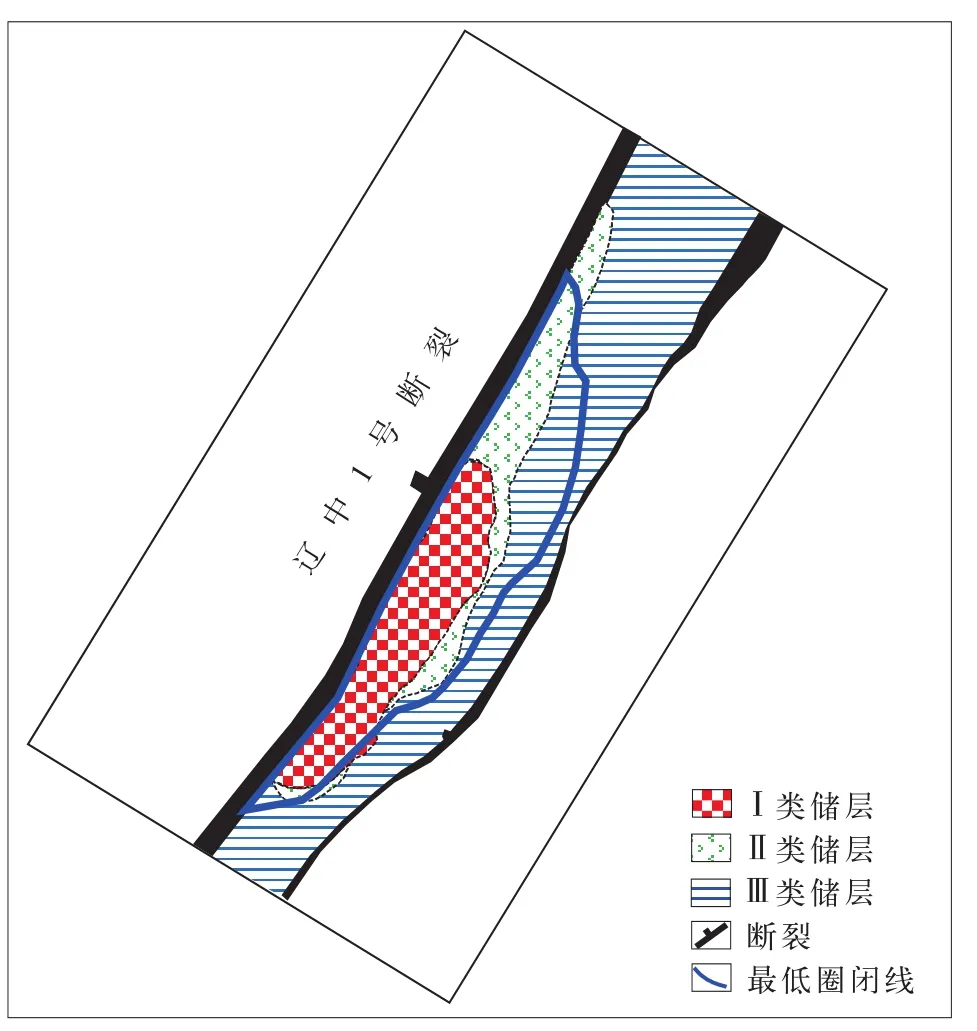

目标区中生界发育裂隙喷发式火山,火山岩体面积为156.7km2,最大厚度为1033m。火山岩潜山优质储层受火山岩相、构造作用和流体作用控制。针对研究区中生界义县组火山岩,采用地球物理手段,优选振幅方差属性、10Hz分频相干属性和倾角属性进行多属性融合(图6),结合地震相特征识别出火山口—近火山口相主要分布于辽中1号断裂附近,火山口—近火山口相表现为杂乱、差连续、中振幅的地震反射特征(图7),为有利油气富集的相带,多属性刻画火山口—近火山口相面积为94.5km2,最大厚度为950m。利用地震相和融合属性对裂缝带进行综合预测,研究区火山岩圈闭内裂缝极发育的I类优质储层面积为50km2,裂缝较发育的Ⅱ类储层面积为24.5km2(图8)。

图6 辽东凸起南段中生界义县组火山岩方差属性—相干属性—倾角属性的多属性融合图Fig.6 Multi attribute fusion map of variance-coherencedip angle of volcanic rocks of the Mesozoic Yixian Formation in the south section of Liaodong Bulge

图7 辽东凸起南段中生界义县组火山岩地震相特征(剖面位置见图1)Fig.7 Seismic facies characteristics of volcanic rocks of the Mesozoic Yixian Formation in the south section of Liaodong Bulge (section location is in Fig.1)

图8 辽东凸起南段中生界义县组火山岩储层综合预测Fig.8 Comprehensive prediction of volcanic reservoirs of the Mesozoic Yixian Formation in the south section of Liaodong Bulge

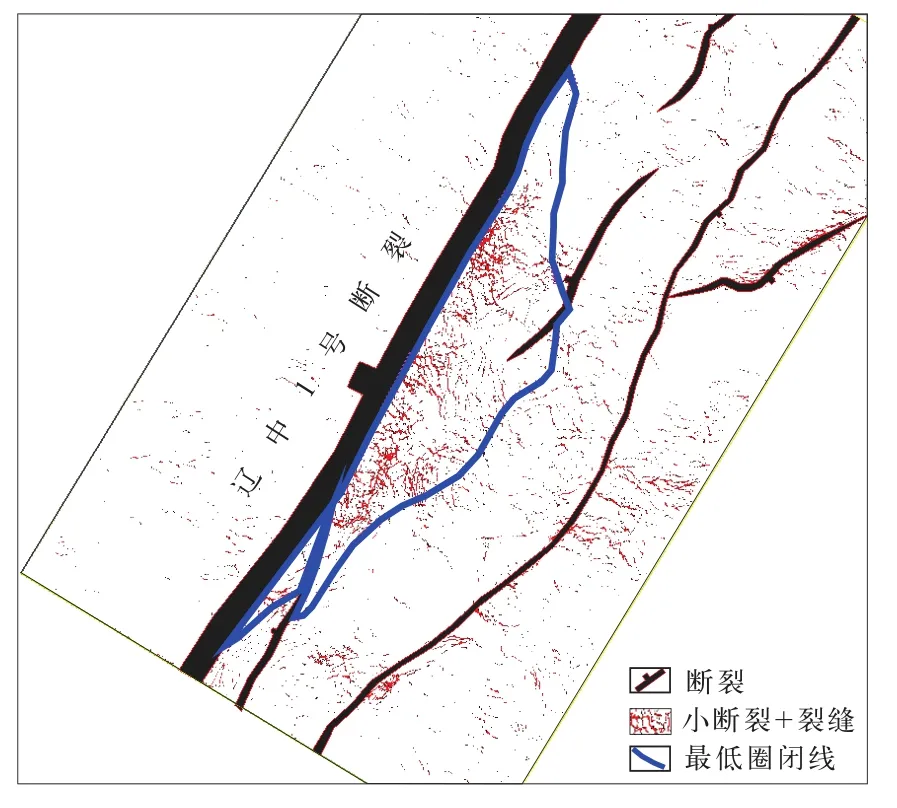

渤海海域已钻井太古宇变质花岗岩中石英、长石含量超过90%,黑云母等暗色矿物含量为5%左右,是形成优质储层的物质基础。太古宇潜山优质储层受控于构造作用和流体作用。辽东凸起南段潜山内幕燕山晚期以来经历强烈挤压、拉张、剥蚀,同时受大型张扭性辽中1号断裂和辽东1号断裂强烈的走滑作用影响,多期构造活动叠加,极易形成裂缝型储层。通过蚂蚁体属性预测太古宇变质花岗岩圈闭范围内裂缝较为发育,尤其靠近辽中1号走滑断裂附近裂缝更为密集(图9)。

图9 辽东凸起南段太古宇变质花岗岩裂缝预测图Fig.9 Prediction of fractures in the Archean metamorphic granite in the south section of Liaodong Bulge

3.3 控制潜山内幕油气的运聚成藏

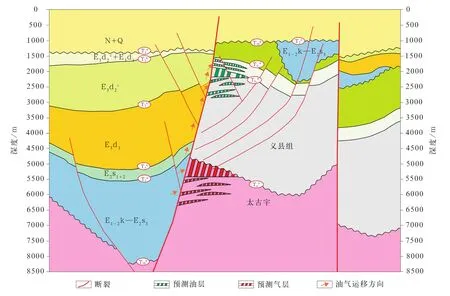

辽东凸起南段紧邻辽中中洼,辽中中洼是已证实的富生烃洼陷,发育沙四段、沙三段、沙一段和东三段4套有效烃源岩,辽中中洼资源量大[36-38]。辽东凸起在走滑作用控制的古近纪隆升过程中对烃源岩沉积地层形成拖拽效应,从而加大了烃源岩沉积地层向东侧翘倾的比例。根据油气“分隔槽”理论,辽中中洼的烃源岩层系向东侧翘倾比例占30%~50%,辽东凸起南段是辽中中洼油气运聚的有利指向区,经计算向该带汇聚的资源量占辽中中洼总资源量的30%。目前整个辽东凸起南段陡坡钻井较多,仅发现旅大6-2油田,区带剩余资源量仍较大。辽中中洼主力烃源岩在东二段沉积末期开始大量排烃。辽东凸起南段中生界火山岩潜山内幕油气运聚具有源—储直接对接充注和油气先沿边界断裂垂向运移后侧向充注两种运聚模式。太古宇潜山内幕油气运聚具有源—储直接对接充注模式。东二段沉积末期烃源岩大量排烃以来,太古宇潜山一直与有效烃源岩直接对接,油气充注条件优越(图10)。

图10 辽东凸起南段潜山内幕油气成藏模式图Fig.10 Hydrocarbon accumulation pattern in the inner buried hill in the south section of Liaodong Bulge

4 结论

(1)辽东凸起南段潜山呈太古宇—中生界双层结构,经历了“潜山物质基础发育期—潜山构造发育期—潜山改造埋藏期—潜山稳定埋藏期”四大构造演化过程,受基底和古近纪强走滑作用控制,辽东凸起的隆升始于沙三段沉积末期,止于东营组沉积末期。

(2)辽东凸起南段中生界义县组火山岩与太古宇变质花岗岩为有利勘探层系,伸展—走滑双重作用控制潜山内幕发育裂缝型储层,两套目的层紧邻辽中凹陷生烃中心,具有圈闭面积大、储—盖配置发育、运移条件优越等有利成藏条件,是辽东凸起有利的勘探新领域。