瓷之词与事之实

2022-07-21撰文刘培新

撰文=刘培新

北宋 汝窑天青釉茶盏口径 10.2 cm香港佳士得2018 年秋拍成交价:5635 万港币

闲暇之余,翻看期刊《艺术品鉴》2018 年08 期,阅读到“古陶瓷千古之谜‘中国瓷皇’——柴窑”一文时,作为一个古陶瓷爱好者,看到文章中展示的精美瓷器图片非常高兴,由衷赞叹,亦不免肃然起敬。

文中主要观点是在陕西学者研究了西安出土的耀州窑青釉瓷后,提出五代时期的精品耀州窑就是柴窑的观点。关于柴窑的论战越演越激烈,柴窑也因此被添加了更多神秘色彩。文中将首说柴窑之事的曹昭《格古要论》中对柴窑的描述,以研究者自己的理解解释了其意思。

我想论战的主要分歧是地域之争吧,窑口在哪?

记得几年前旁听了“郑州柴窑研究会”举办的一个研讨会,几个藏家展示了几件平时秘不示人的精美瓷器。因对不上窑口,但几乎对得上年代,且符合后来文中所表述的特征,给人以此即柴窑瓷的唯一指向之深刻印象。记得时任郑州考古研究院的院长做了总结发言,他没有肯定或否定大家的看法,而是让大家保存好窑具、窑汗、瓷片等多种证据。但当时市内窑址已被开发商挖没了,大家均感到惋惜,呼吁上面应重视此事。

后来有朋友给我看了一份郑州考古研究院的报告,是关于发掘新密牛店乡柴窑村窑址一事,内容较为详细。后又听说郑州周围有好几个叫柴窑的村子,赵先生多年前还领挖过中牟县的柴窑村之地。

现在看来,柴窑的地域之争只有豫陕了,江南派已被陕西派否定了,豫柴派也不同意江南说,从逻辑上否定了柴窑器出自越窑器或影青器。尽管影青器也有几个特征符合后来的描述,但柴荣并没有一统江南。

当年曹昭先生只需多写一个字,即在“出北地”后面加一个“郡”字,或加一个“州”字,就可解除多少人的疑惑。定要有许多人去西安拜访“柴窑博物馆”。可惜他没有,这个字是今人加上的。

很多人忽略或不清楚这样一个事实:“北地”一词是河南方言,使用者为河南和黄河两岸人民,至少千万人以上,主要为开封地区,亦即千年前的国语地区,至今这一地区的农业人口仍用此方言。“北地”确是一方位用词,同类用词还有几个(可知当年有多少人带着国语南迁了吗?)。

在历史与文物,亦或文化方面有很多与这一地区方言有关的词语,如“定器有芒,不堪用”,“芒”字为此地用语,意“微刺”,与新华字典同解,也就是用着刺口,不舒服。又如古书中的“端底如何,请听下回分解”,“端底”一词即为这一地区典型方言,重音在后一字。

“多足粗黄土”也是这儿的简化方言。这句话看似简单,但所有自称柴窑研究者均避而不谈。所有自称有柴器者,对这句话也置若罔闻,因为他们手中那些瓷器的足底与那一句话的描述对不上,没法谈!

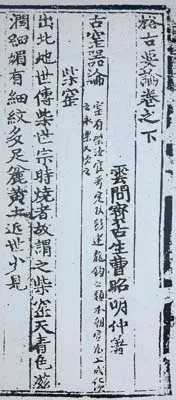

上图:中国第一部鉴定书 明初曹昭著《格古要论》所记载的柴窑部分图片提供:西安柴窑文化博物馆

争议最大,也最关键的是“出北地”一词其实原本就很容易理解,请细读曹昭《格古要论》,他描述完“柴窑出北地”紧接着第二段就说“汝窑器出北地”。原来汝窑也出北地!

表示方位的方言与古时的某个地名重合了,又碰巧这个地方也生产精美瓷器,而这第二个“出北地”的汝窑窑址于1985 年在豫西的宝丰(古时属汝州)找到了,确实是在曹昭著书时的“北地”(这里有一个南迁宋人二百多年坚持说国语不学八思巴文的问题,至今开封地区很多人仍坚持使用自己较独特的方言)。

柴窑,柴荣的家窑。养父郭威去世后他继位,窑即称御窑。给自家皇帝烧器,必然要加大研发力度,按帝之要求烧成出类拔萃之瓷。惜上不寿,器不多。

我以前就是这样理解的。却又必须考虑这样一个问题:柴荣的家在哪?他家的窑又在哪?如果他的家是在河北邢台隆尧县,而窑却建在近两千里之外的陕西耀州的可能性有多大?

下图:五代至北宋 耀州窑青釉刻花罐 13 cm伦敦苏富比2018 年五月拍卖 中国艺术珍品专场成交价:187,500 GBP

中国社会历来把谋反列为第一大罪,柴家(窑)工匠铁定不愿为反贼打工。一说为生计,二说被赵家兄弟撵走。所以“群趋豫西山区致使北宋钧瓷始放异彩”(史书有载),可以这样解释柴窑消失的原因吧?

上图:五代 耀州窑青釉刻莲纹水注 高20cm佳士得香港2017 年春季拍卖会 中国宫廷御制艺术精品·重要中国瓷器及工艺精品成交价:HKD 937,500

你是怎样理解的?

又:上有求“雨过天晴云破处,者般颜色做将来。”(这里和开封方言开个玩笑,“者”字开封人发“窄”的音)

后周世宗皇帝柴荣是有名的好皇帝。他说要“十年开拓天下,十年养百姓,十年享太平”。从这点看他确实体察民情。以农立国的中国,养百姓需要靠风调雨顺,靠农业丰收,靠知时节的好雨,靠雨后晴空的艳阳(其实就是高效的光合作用)。所以他希望看到的瓷器釉色已经说的很明白了(他的三个宫殿之一名叫天清宫)。

赵家兄弟拿下柴荣的儿子宗训这个六岁小皇帝,尽管已经做到不流血兵变。但曾与柴荣是拜把兄弟,这种政变连个正当理由都找不出来,也只能说是“被黄袍加身”了。学郭威?但郭有原因(被裂旗加身)。

中国社会历来把谋反列为第一大罪,柴家(窑)工匠铁定不愿为反贼打工。一说为生计,二说被赵家兄弟撵走。所以“群趋豫西山区致使北宋钧瓷始放异彩”(史书有载),可以这样解释柴窑消失的原因吧?

这事儿,你怎么看?

陕柴说的一个非常重要的证据是发现了五代后期“官”字款器底。我认为这恰恰证明了它是那时期的重要民窑,接单生产给皇家或称官府定烧。这一点是唐宋时期几个民窑的瓷器均具有的同样形式已予证明了的。而真正的官窑器,如北宋官瓷是不写“官”字款的,哪怕“半官窑”性质的宋钧台窑,也没写“官”字款,“半官窑”都到不了的官汝器亦无“官”字款。

今查:首说柴窑者为《格古要论》的曹昭,书成于明洪武二十年(1387 年)。

遍查:两宋及辽金共三百多年,元近百年,共四百多年,包括名人蔡襄、苏轼在内二十九人或诗或文描述过瓷器,对所谓柴窑或柴瓷一类没有只言片语。

至于官方如《宋会要辑稿》(宋太宗淳化元年七月诏)“瓷器库纳诸州兹器……”,亦无半个柴字。赵家兄弟不流血政变,如果有柴瓷应该都在啊?!

下图:五代 耀州窑莲瓣花口大温碗 口径16cm宝港国际2014 秋季拍卖会 道蕴——中国高古瓷器专场成交价:HKD 2,290,000

之前的汉唐时期,至少十五人描述过陶瓷器。如皮日休“邢客与越人,皆能造瓷器,”陆龟蒙的“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”如李肇的“内丘白瓷瓯,天下无贵贱,通用之。”更有茶仙陆羽一连提到九个窑口亦无柴字。

这说明国人是有描述精美瓷器的传统的。“大国重器乎?华之美器也!”

如果五代时真有如后世那样精美之极的瓷器,而后四百多年内却无任何文字表述,确实不符合情理。

倒是真有一片瓦能与柴荣联系起来。显德三年(公元956 年,柴36 岁)四月诏命整修永福殿,命宦官孙延希督役。柴荣至其所,见役徒削其木片为饭匙,用瓦片盛饭,大怒斩延杀于市!

今查:柴家端底有窑否?

遍查:柴荣家世!

既然柴荣是郭威养子,那先查郭威身世。郭威生于唐元祐元年(904 年),河北邢台隆尧县人(郭园村)。但在其三岁时父母双亡(因被杀于山西),先后由姨母韩氏、太原人常思和潞州人常氏抚养,这样他几乎从小就是在山西长大的。20 岁时从军,23 岁娶已徙居大名的尧山同里(老乡)柴翁女为妻。34 岁妻去世,娶杨廷璋姐。41 岁时杨夫人去世于太原,同年娶太原人张氏为继室。44 岁劝刘知远在晋阳称帝,6 月郭威随刘知远至洛阳,娶董氏。947 年2 月随刘入汴,复以汴州为东京。此后七年至显德元年(954 年),郭一直以汴州(开封)为中心活动,最长一次无出一年,公元949 年镇邺都。从记事起的四十年都在山西,算何地人也?

柴荣七岁起,“因侍姑母在郭威左右”,时郭威无子,然以柴荣谨厚,故以庶事委之,柴荣悉心经度,资用获济,郭威甚怜之,乃养为己子,故名郭荣。少年始,习文练武,读了大量史书及黄老著作,同时习练骑射等武艺。曾贩运茶叶随邺中大商人颉跌氏远走江陵,跟着茶商贩茶叶及做一些生意。当在他16 岁,那年他姑母去世(郭又娶杨氏),武功方面也长了些本事,遂出去闯荡。时间不长,即弃商随郭威从戎。

左图:北宋 汝窑 青瓷莲花式温碗高10.04cm 口径16.2cm底径8cm 碗深7.6cm台北故宫博物院藏

右图:金 钧窑 青瓷葵花式单把杯高5.4cm 口径17.1cm底径7.1cm台北故宫博物院藏

947 年,后晋天福12 年柴27 岁,郭威等劝刘知远在太原即皇帝位。这年七月,郭威以佐命功拜为枢密付使,加检校太保。而柴荣正式有了军内官职,授左监门卫将军。这年,郭柴随刘入汴,复以汴为东京。

949 年,乾祐2 年柴29 岁,郭威镇邺(邺都留守天雄节度使),柴荣任天雄军牙内都指挥使,领贵州刺史,检校右仆射,随威。

950年,乾祐3年柴30岁,随枢密使郭威在邺。这年十一月汉隐帝刘承祐杀三位顾命大臣,并诛杀了出镇邺都的郭威和柴荣在京的家属,包括郭威的夫人张氏与子:青哥、意哥,侄:守筠、奉超、定哥,柴荣的妻子刘氏及长子宜哥与二个次子。

可知柴荣30 岁之前已生有三子,家事,更有职内事,够忙的。

951 年正月郭威即帝位,为后周。

953 年,广顺三年柴33 岁,柴正式调回京城任开封尹,封晋王。(之前有2 年时间在澶州任军政第一权力人,澶州今河南洑阳)

五代 耀州窑花口盏高4.7cm 口径14cm西泠印社2017 年秋季拍卖会 中国历代瓷器专场成交价:103,500 RMB

954 年柴荣接郭威帝位,34 岁,为显德元年,此后至显德六年病故,军政大事乃至民事记载甚祥,但无一字窑事!(实际上郭柴基本上是“部队大院”长大的)

从时间上看柴荣独自主政澶州(洑阳)两年多的时间里似乎有可能出钱建窑,烧出精美瓷器献给已当皇帝的养父。但!请看史载,“正月初五,郭威即帝位,二月帝悉出汉(后汉)宫中宝玉器数十,碎之于庭,曰:‘凡为帝王,安用此物,自今珍华悦目之物,不得入宫。’”二十七年的言传身教,柴荣不大可能那样做。上行下效!

郭威即位后有的奏献祥瑞,更有的上表奏云“不睹皇宫壮,安知天下尊?”请大造宫殿。郭威不仅没被千歌万颂冲昏了头脑,反而屡下诏曰:“帝王之道,德化为先,崇饰虚名,朕所不取。”郭威力戒奢侈,提倡节约,为减少皇家浪费,不久又下令:“乘與服御之物,宫韦器用,务从朴素,大官常膳,一切减损。诸道所有进奉,以助军国之费……诸无用之物,不急之物,并宜停罢。”

因为后周时间并不长,那几年郭威、柴荣二帝的事迹史书记载已较为详细了。修身齐家治国平天下也好,贤明英武的伟大风范也好,总觉得给后世之人有些什么启示,尤其让后人把后来的那个“瓷帝”赵佶(本人加封的,因本文写瓷器,并借喻南唐后主“词帝”之音并义也亡了国。)与郭柴二帝一比。

在此我还要强调这样一个事实,郭威与柴荣的家乡河北邢台隆尧县,与唐代就已大量生产精美瓷器的邢州内丘县近在咫尺,“天下无贵贱通用之”,五代时邢窑仍在生产并开始向曲阳转移,这时在其附近开窑竞争力如何?

郭、柴二人的一生,一步一个脚印的历练,已逐步接近中国封建社会治国所需之德、之才、之仁、之力,荣帝已有三十年远景规划,“治大国若烹小鲜”,还用再去开窑吗?

柴无窑?!无柴窑?!我真不想这样说,我真不想给描述所谓“瓷皇”的已快普及成儿歌的所谓“薄如纸,明如镜,青如天,声如什么”泼冷水,多押韵、多生动、多形象啊!朗朗上口!

今查遍查:柴窑这事儿怎么从无(?)到有,再一步一步推向神坛的。

曹昭(字明仲,松江人)的《格古要论》成于洪武二十年(1387 年),是首说柴窑一事之书,说柴窑的三十八个字里有两个字大家忽略了,就是“世传”。顾名思义,世间所传。是世代口耳相传,还是市面上行人里口耳相传呢?

“世传”二字都告诉你了,这事儿我是听来的。

曹昭在古窑器论里一连说了十六个品种,只有写柴窑时有“世传”二字。原来他也是听说的!

北宋官瓷这个极为重要的瓷窑品种他只字未写。还有我前面提到过的“半个官窑”,宋官钧这个重要品种也只字未提。(这也给“宋无钧说”一个口实……)

曹昭是个实诚人,不知道的没写,听说的写了“世传”,别的十五个窑口知道多少写多少。

而“柴窑”这事到了明朝近晚期演绎成什么情形呢?请看高濂《燕间清赏笺》中高子曰:

“论窑器,必曰:柴、汝、官、哥,然柴则余未之见,且论制不一。有云:‘青如天,明如镜,薄如纸,声如磬,是薄磁也。’而曹明仲则曰:‘柴窑足多黄土,何相悬也!’”

又是一个实诚人,他虽然没见过柴窑,但还是把争议中溢美之词描述了出来,而实际上他自己也开始起疑了!

高的描述是把所谓柴窑推向“瓷皇”的重要推手。就是这个高的“论诸品窑器”把钧瓷的宋代与明代也搞混了,就是这个高的“论饶器——新窑、古窑篇”,把永宣鲜红釉说成是以西红宝石为末(沫)烧的,让龙爷(乾隆帝)也跟着如此说,把龙爷带“沟”里了。

照这种趋势去说,一定还有更“玄”的。

到清康熙时刘延玑的《在园杂志》卷四历代名窑中写到:徒传(民间流传)柴窑各之名,所谓“雨过天青”者,已不可问矣。

宋 磁州瓷罐高10.8 宽13.8cm北宋或以后

到乾隆时梁同书的《古窑器考》柴窑篇把所谓柴窑发展到了一个光辉的顶点,全文:

柴窑,后周柴世宗所烧,以其姓柴故名。后周都汴,出北地河南郑州。其地本宜于陶也。宋政和官窑亦起于汴,汝亦唐河南道所辖之州。柴窑青如天,明如镜,薄如纸,声如磬,滋润细媚,有细纹。相传当日请瓷器式世宗批其状曰“雨过天晴云破处,者般颜色作将来。”足多粗黄土,制精色异,为诸窑之冠。论者必曰:柴、汝、官、哥、定,而柴不可得矣。得残器碎片,制为绦环玩具,盖难得而贵重也。

看梁文时注意几点:

(1)梁在描述汝窑时,首说:屑玛瑙为釉

(2)梁在描述北宋官瓷时除柴口铁足外,余几点基本错误

(3)梁把建阳窑与德化窑弄混了,可查看原文

(4)又出现“相传”二字(这事在八百多年后竟演成神话般,时间、地点、人物、过程,有鼻子有眼,此文也成了豫柴派的有利依据之源。)

柴无窑?!无柴窑?!我真不想这样说,我真不想给描述所谓“瓷皇”的已快普及成儿歌的所谓“薄如纸,明如镜,青如天,声如什么”泼冷水,多押韵、多生动、多形象啊!朗朗上口!

不能说亡国皇帝的五大名瓷是最好的,因为还有更好的。因为当年有个好皇帝柴荣自家就烧出了好瓷器(连公款都没用),怎么怎么好,最后变成世传、相传、徒传、云云之类。这样就把事情政治化了,也就可以斩钉截铁地把瘦金体书法说成亡国体了。

北宋 绿釉花瓶23.2×12.3cm

还有说的更邪乎的,清人《南窑笔记》文如下:

“柴窑,周武德(为显德之误)年间,宝库火,玻璃、玛瑙、诸金石烧结一处,因令作釉,其釉色青如天,明如镜,薄如纸,响如磬,其妙四,如造于汝州,瓷值千金。”(大和七宝烧之源?)

查梁同书是乾隆时期人(浙江钱塘),乾隆时期正是我国的收藏盛世。而梁同书这个收藏家应爆点猛料才更显收藏大家,对得起从举人到进士至侍讲之名,但他把龙爷带“沟”里了。(此人后来借故不敢再回到龙爷身边。)

这是可以把某种事物推向神坛的国人,但这不是科学的态度。

我欣赏央视有关栏目这样一句台词:往事娓娓道来,秘密层层揭开。

闹了半天,这岂不成了六百年来古玩文物界第一大忽悠吗?

思来想去,此事的“世传、相传、徒传、云”之类产生的背景,本人觉得应该把自己的见解说出来,和大家一块探讨看能否引起共鸣。

从根儿上说,还是那个问题,现在可以叫作“千年死结”,也就是幽云十六州的问题。

明太祖朱元璋历经苦难辉煌重由汉族一统江山后,时文人士大夫,或称历史学家、政治家总结四百年来国人(主要指汉民族)所遭深重灾难,源自后晋皇帝石敬塘割让给契丹幽云十六州始。汉民族失去了农耕民族对游牧民族的重要屏障——长城一线,致契丹南侵常态化。但从郭威继帝位后的外交战略看已扭转不利局面,到柴宗已转为攻势,北伐42 天王师数万,不亡一矢,边界城邑,皆望风而下,连收三关三州共十七县……(有隆尧诗人2004 年4 月写道“一代杰雄仓促死,两朝弱宋苟偷生。老天再给十年寿,廿四史重写成。”)

而赵兄呢?上台过程就已失国之(封建)法理(郭威继帝位或称被裂旗加身,还真是有正当理由的,是合情的),主要还是赵宋打不赢契丹后,便放弃十六州(杯酒释兵权后将士不再用命……)。虽后来百年无战事,但以后金兵来了更惨,为什么说靖康之耻耻之极也,国也没了,注意,这事发生在有五大名瓷的徽宗赵佶时期。

更有甚者抗金英雄岳飞父子被赵佶九子宋高宗赵构杀害。乃至后来元朝时又是近百年的民族压迫,尤对南人。所以赵宋皇帝遭到后来长时期有识之士的一再贬损与政治清算,连瓷器也受到牵连。不能说亡国皇帝的五大名瓷是最好的,因为还有更好的。因为当年有个好皇帝柴荣自家就烧出了好瓷器(连公款都没用),怎么怎么好,最后变成世传、相传、徒传、云云之类。这样就把事情政治化了,也就可以斩钉截铁地把瘦金体书法说成亡国体了(瘦金体被曾经的青年才俊,后位列北宋六贼之首的蔡京推为活字印刷的基本字体,亦即现在的印刷体,又称仿宋体)。

我似乎听到赵佶在冰天雪地的地窨子里哭诉,吾从小习琴棋书画,不问国事,刘太后非黄袍加身于我,还说有那么多满腹经纶的大臣辅佐,问题不大,今国亡,能怪我乎?我亦受害者,呜呼,哀哉!

“出北地”确为一方位用词,由于耀州窑位于中国广大北方地区,又如果柴荣确实没有自己的家窑,继位后需使用瓷器,派内务官到几个知名民窑定烧皇府用瓷器,而耀州窑产品极好,我可以认真地说五代耀州精品瓷器离柴荣皇府用瓷真的只有一步之遥。但这并不能否定别的窑口也接有定单。又可以推理出,如果柴荣有自己的家窑,并保证供应精美瓷器,那就没有必要向民窑下订单。

政治性贬损造成无中生有,还有有中生无的,元青花就是一例,最后还是一外国人考证出的,命名为至正型,百年不到吧。

西夏文曾“被”消失七百年,那是文化报复。柴荣这个好皇帝只屠一城,杀了两万多人(汉族),这是战争中情绪失控造成的血腥报复。“文革”中大量文物被当做“四旧”损毁,那是百姓被阶级斗争名义煽动而起的阶级报复之宣泄。

上图:南宋 元官窑青瓷纸槌瓶款识:底(外)御制诗文:宋时秘色四称名,不及柴窑一片瑛,下视永宣兹又贵,由来品第鲜常衡。乾隆甲辰夏御题(乾隆四十九年:1784)

下图:清雍正 仿汝釉盘口尊 高33.5 cm中国嘉德2015 年秋拍 观古——瓷器珍玩工艺品专场

五代精美瓷器,这个肯定有。但最好别往柴荣身上靠,免得闹笑话,因为没裁判谁说都不算!

柴窑?猜谣?这个不一定。

“国威才荣”(郭威柴荣)这个却一定!富国必须强军!

就目前看,确实有一些精美瓷片标本未找到相应窑址,且年代不明,希望古瓷爱好者加紧研究,早出硕果。更希望业内流行的“一个人一个说法”最终能归结于与事实最相符的那以一个。

“党八股”“古八股”皆不可取,既不要食洋不化,亦不可食古不化。

郑州一个月办了两场古瓷交流会,民间爱好者探讨交流,方兴未艾,倍感欣慰,但“薄如纸……”的仿品开始批量出现了,隐忧之中奉劝人们捂紧袋中散碎银子。