珠江蕉门分汊河口分流比水槽实验研究

2022-07-20姚鹏余志斌苏敏安欣禧周曾

姚鹏 ,余志斌,苏敏, ,安欣禧,周曾

(1.河海大学 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏 南京 210098;2.江苏省海岸海洋资源开发与环境安全重点实验室,江苏 南京 210098;3.华东师范大学 河口海岸学国家重点实验室,上海 200241)

1 引言

分汊河口是指来自上游的径流在河口区分汊,通过两个或两个以上的汊道入海,是一种常见的河口形态[1]。分汊河口在我国潮汐河口中占有重要的地位,如长江口、珠江口和闽江口是典型的分汊河口[2]。金元欢[3]通过分析河口汊道的拓扑学性质,将分汊河口分为4 种基本模式:少汊型、多汊型、河网型和游荡型。每种分汊模式河口形成机制不尽相同,分汊河口的演变受到河口边界条件、水流动力条件和泥沙输移条件等因素的共同影响,是河口动力与地貌格局双向适应的过程。国内外学者的相关研究历经3 个阶段:纯动力条件和边界因素分析阶段[1,3-4],考虑泥沙运动分析阶段[2,5-6],关联河槽地貌动态演变分析阶段[7-11]。研究分汊河口的分流比变化及主支汊转变的阈值不仅可完善河口研究理论,而且可为河口整治及河口资源保护与利用提供理论依据。

珠江河口东四口门中的蕉门为分汊河口研究的典例之一。在过去百余年内,蕉门口外发育了横向的凫洲水道。凫洲水道作为蕉门与虎门的连通汊道(图1),由支汊逐渐演变为主汊[12],在很大程度上影响虎门和其北侧的狮子洋、南侧伶仃航道的泥沙沉积和地貌演变[13]。目前,针对凫洲水道分流比的研究主要集中于凫洲水道的整治、岸线规划、分流点位置、分汊处流态、蕉门下泄水沙量对凫洲水道主支汊转变的影响等,且多认为凫洲水道分流比与分汊形态、蕉门的来水丰沛程度等有关[14-16]。但鉴于凫洲水道亦联通虎门(图1),其发育演变,尤其是分流比是否受到虎门动力环境影响尚未可知;若有影响,凫洲水道在现有地貌形态下是否会发生分流比突变,沦为支汊的可能性及阈值等也有待深入研究。因此,本文从蕉门的分流比入手,通过简化凫洲水道附近的动力与地貌形态,设计系列水槽物理模型实验,探究凫洲水道分流比随虎门、蕉门两口门流量的演变特征,探究凫洲水道主支汊转变的临界点。

图1 珠江三角洲蕉门与虎门、凫洲水道位置示意图Fig.1 The location of Jiaomen and Humen outlets,Fuzhou Channel of the Zhujiang River Delta

2 研究区域概况

2.1 蕉门河口区域概况

珠江三角洲位于我国粤港澳大湾区的核心位置区,其水系结构和动力特性较为复杂,呈“三江汇流,八口出海,两湾纳潮,径潮交汇”的水系特点[17]。八大口门可分为东、西两部分,其中东四门为虎门、蕉门、洪奇门和横门,一同注入伶仃洋;西四门为磨刀门、鸡啼门、虎跳门和崖门,磨刀门和鸡啼门直接注入南海,虎跳门和崖门注入黄茅海,形成了河流优势型河口和潮汐优势型河口共存的复杂河口形态[16,18]。

蕉门和虎门地处珠江三角洲中心区域,是珠江八大口门中的泄洪排沙的主要通道口门。虎门河口属于潮汐优势型河口,内接狮子洋,外连伶仃洋,是伶仃洋重要的纳潮和泄洪通道。蕉门河道分为两汊:一条沿万顷沙东侧向南延伸,即蕉门南水道;一条沿南沙尾向东延伸与虎门交汇,即凫洲水道(图1)。东四口门的年均径流量和输沙量如表1 所示[19]。在汇入伶仃洋的四大口门中,虎门与蕉门的输水输沙量占比最大,对伶仃洋的发育演变至关重要。

表1 伶仃洋东四口门水沙分配表Table 1 Distribution of water and sediment discharge of the east four outlets in the Lingding Bay

2.2 蕉门河口发育演变

据1927 年的海图,蕉门附近尚未发育凫洲水道横向支汊。鸡抱沙浅滩、龙穴浅滩已经发育,并与大虎山相连,此时蕉门河口为潮流优势型河口[12]。自20 世纪50 年代以来,受高强度人类活动影响,洪奇沥水道泄流能力减弱,从蕉门水道下泄入伶仃洋的水沙通量增大[20]。由于地形与水沙通量的不匹配,蕉门水道淤积明显,口门外延,导致蕉门泄流能力逐渐减弱。在洪水作用下,口门主泄洪道冲缺,发育形成了横向汊道即凫洲水道,水流可经凫洲水道分流下泄进入伶仃洋,至20 世纪70 年代,凫洲水道仍为支汊[21]。80 年代开始的蕉门口整治工程及鸡抱沙围垦工程后,蕉门口分流格局发生改变,至90 年代末凫洲水道分流比跃变为7∶3,甚至8∶2[12-13],凫洲水道由支汊发展为主汊,出现“强支夺干”。蕉门河口凫洲水道分流比不断增大的原因主要有以下两点:(1)龙穴岛的围垦工程导致蕉门南水道不断延伸,河道比降逐渐减小,使得凫洲水道的分流比进一步加大;(2)近年来珠江来水量稳定,但来沙量大幅减小,导致蕉门河口河床受到冲刷下切,河道主槽和深泓线偏向左岸,凫洲水道下切幅度要明显大于蕉门南水道[15],并且凫洲水道过流断面面积大于蕉门南水道过流断面面积[22],导致凫洲水道过流能力要大于蕉门南水道。但随着凫洲水道分流比不断增加,通过凫洲水道下泄的水沙逐渐增多,可能威胁影响虎门-伶仃洋潮汐通道的稳定[22],因此已有相关研究通过工程手段(例如整治凫洲水道岸线、疏浚蕉门南水道等)探究蕉门口的整治方案及措施[15,23],以期减小凫洲水道分流比。

3 水槽模型实验

3.1 模型实验介绍

河口汊道分流比受潮动力的影响随涨落潮过程而变化,落潮过程对感潮河段及河口分汊格局的演变尤为突出,故汊道分流比常用落潮过程的平均分流比表征[24-25]。蕉门河口泥沙运动受径流和潮流共同作用,水沙运动规律较为复杂。潮汐主要控制蕉门南水道的末端,涨潮流的顶托对蕉门分汊口及凫洲水道的影响较小。因此,本研究重点关注落潮情况下凫洲水道分流比变化,通过设计水槽物理模型实验,探究落潮情况下两口门流量对凫洲水道主支汊转变的影响机制。

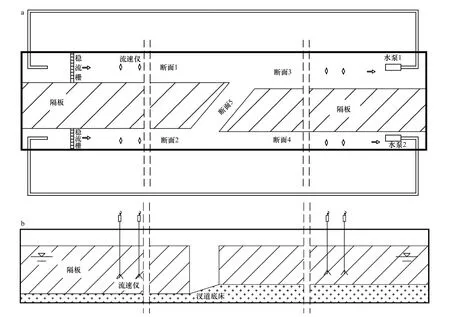

据已有针对河流汊道的概化物理模型实验研究,实验室尺度下的概化河道与天然河道虽存在差异(例如天然河道的宽深比一般为模型河道数倍甚至数十倍),但实验得到的分汊口的动力参数-形态参数相关关系等与天然汊道趋于一致[26-27]。基于此,本实验对蕉门河口水流动力运动条件亦进行了一定概化,将天然河道概化为顺直定床河道,通过设置稳流栅保证水流均匀流动(图2)。基于系列预实验研究发现,概化过程中各河道地貌特征的差异对凫洲水道分流比的影响不可忽略,因此本实验采用不透水隔板模拟各河道地形抬高(图2),实验参数的设定均满足流态特征,即实验水流为紊流,表面张力作用可以忽略,重力对水流起主导作用,实验水流可按明渠水流处理。

图2 水槽模型设计及仪器布置平面图(a)与正视图(b)Fig.2 Top view (a) and front view (b) of flume experiment design and instruments layout

实验水槽为矩形水槽,尺寸为24 m(长)×1.2 m(宽)×0.6 m(高)。水槽设计及测量仪器布置见图2,其中断面1 模拟虎门,断面2 模拟蕉门,断面3 模拟川鼻水道,断面4 模拟蕉门南水道,断面5 模拟凫洲水道。实验中断面1 处水深设为40 cm,水槽侧面设有刻度尺,精度为1 mm,用于读取水深。首先,对水槽的生流系统进行改造(图2),通过分别控制两侧生流系统(例如水泵功率和阀门启闭等),调节两侧来流,在水槽两侧分别生成恒定的循环水流。

由前文所述的凫洲水道在百余年间,经历了未发育-支汊-主汊的演变过程,各个时期的形态特征均不一样。本次模型实验以近期(2008 年)的海图为依据,根据若干控制断面,按照一定的宽度比和深度比进行缩放。控制断面分布图如图3 所示。其中,断面宽度比考虑d1 至d7 共7 个断面(代表凫洲水道附近蕉门、虎门、大虎山、鸡抱沙等形态特征),将各断面简化为矩形断面,且各断面的宽度比与真实平均宽度比一致,本实验中水平比例尺为1∶8 000。基于2008 年海图,运用Mapinfo 数字化海图并通过Surfer 提取断面形态,可得到各断面的平均水深。调整水槽内d1 至d5 断面的底部高程,保证各断面的深度比与实际平均深度比一致,断面间采用线性方式过渡,本实验中垂向比例尺为1∶25。因此,本实验设计的物理模型中,各过水断面的过水面积之比也与真实过水断面面积之比一致。

图3 控制断面分布Fig.3 Distribution of the control section

3.2 模型实验布设与工况设计

本实验布设1 个声学多普勒点式流速仪(Acoustic Doppler Velocimetry,ADV)和8 个旋桨流速仪,用于各控制断面(图2 中断面1 至断面4)测量断面流速,具体仪器布置如图2 所示。ADV 配备三维侧视式探头,可用于水深较浅的工况。实验中,ADV 固定在测量支架上,测量支架在垂向可通过步进电机控制升降,精度为1 mm,用于测量流速剖面,进行断面平均流速计算。通过对4 个控制流速剖面的测量,发现所有断面平均流速近似等于0.6h处的流速。因此,8 个旋桨流速仪分别架设于实验断面1 至断面4 的中轴线位置,测量距底0.6h处流速。同一断面设置两个测点,相邻测点相距约1 m,用于测量结果的相互校正。

本实验可通过分别控制两侧生流系统,分析两侧口门不同来流工况下,凫洲水道的分流特征。据文献[28-29],虎门与蕉门的年均落潮流量比为3.25~4.22,2005 年前后虎门大虎断面与蕉门南沙断面的过水面积比为4[30],计算得虎门与蕉门的年均落潮平均流速比为0.81~1.01。以该流速比作为基准实验,逐步调整断面流速比,具体实验工况设计见表2,其中,V1指断面1 的平均流速,V2指断面2 的平均流速。

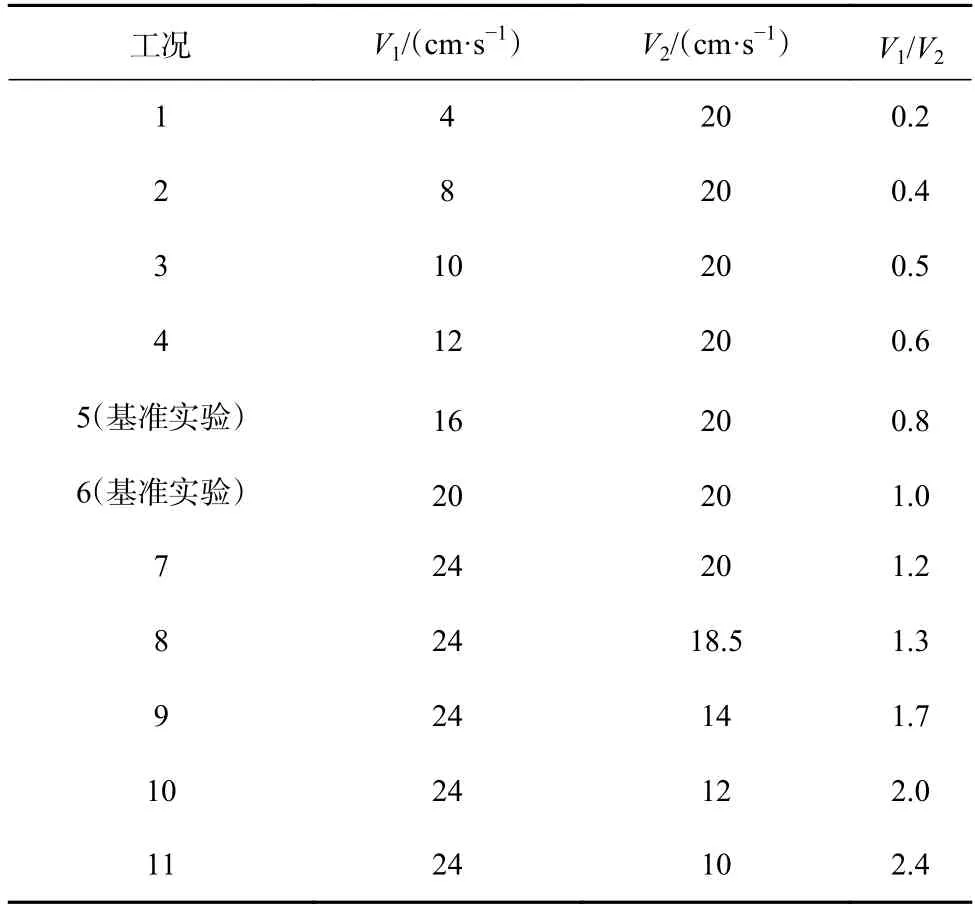

表2 实验工况设计表Table 2 Parameter setting of experiments

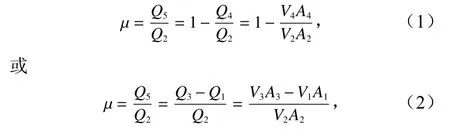

各组工况下,待断面1 至断面4 实时流速稳定后,开始同时采集8 个旋桨流速仪的实时流速数据。根据得到的各个断面的实时流速,计算各断面时均流速,进而得到断面5 的断面分流比:

式中,μ为断面分流比;A为各断面面积,单位为cm2;V为平均流速,单位为cm/s,Q为断面平均流量,单位为cm3/s;下标代表断面序号。

模型实验中,为保证模型实验的可重复性,对各工况实验数据进行误差分析。实验误差 ε采用下式计算:

计算得到各工况误差在0.34%~5.29%之间,平均误差为4%。因此,实验结果误差处于合理范围。

4 实验结果与讨论

4.1 模型验证

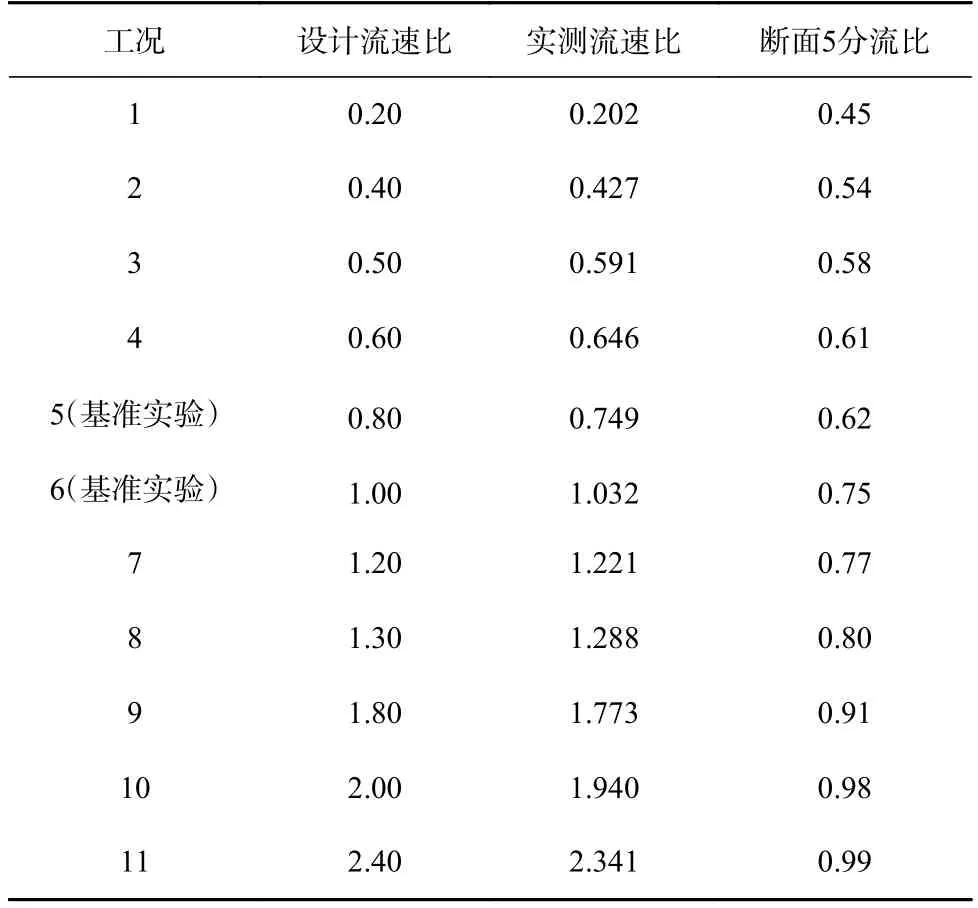

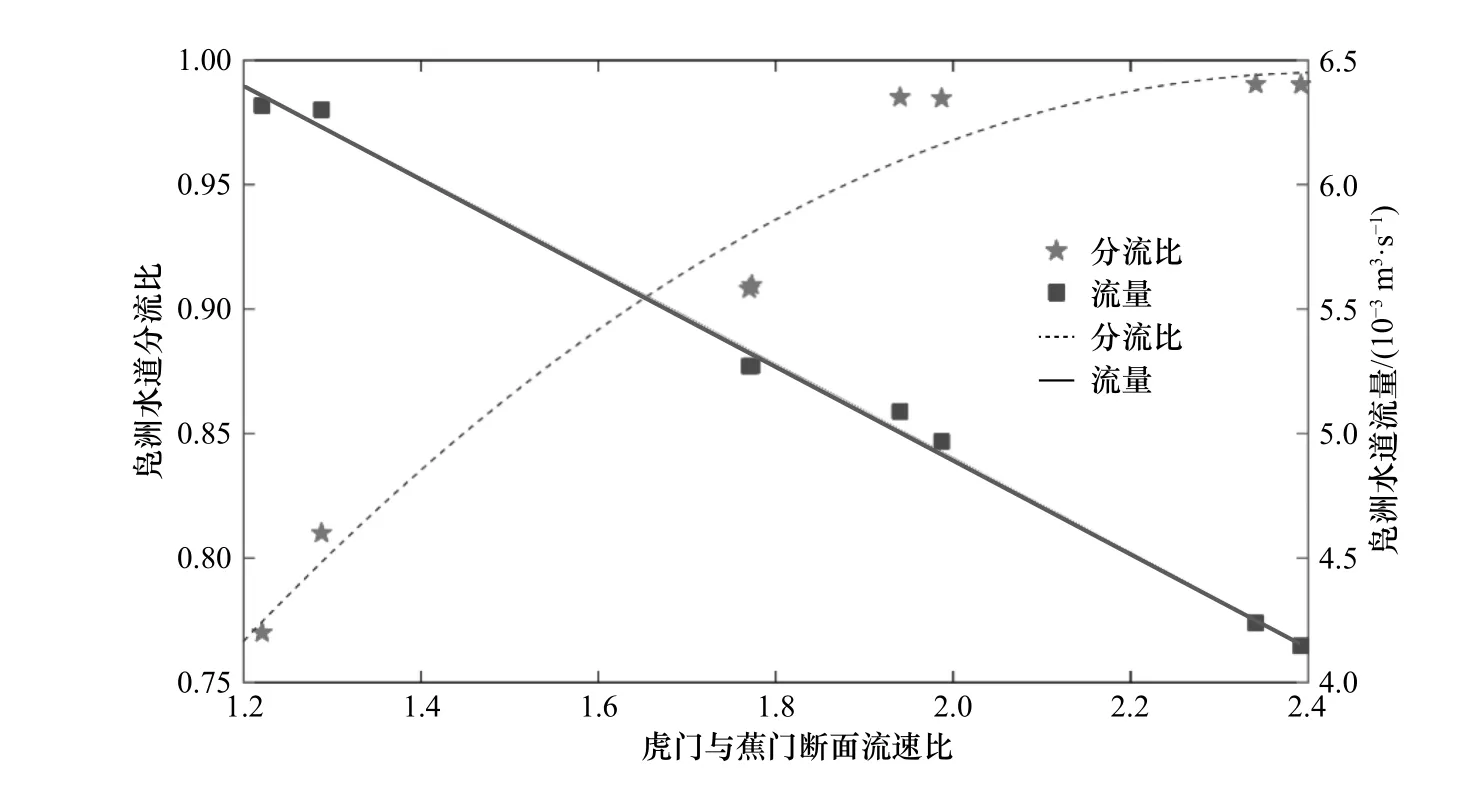

根据实验工况设计表(表2),设计与实测的断面流速比及断面5 的分流比如表3 所示。根据11 种工况绘制的凫洲水道分流比与虎门、蕉门流速比之间的相关关系如图4 所示。

表3 实验流速比与分流比结果Table 3 Measured flow division ratio under various velocity ratios

模型实验结果表明,当断面1 与断面2 流速比为0.81~1.01(即虎门与蕉门的年均落潮流速比)时,所测的断面5(凫洲水道)的分流比为66%~73%。据1998-1999 年在蕉门附近的水文测验结果,凫洲水道落潮平均分流比为69%~72%[12,31](图4 中白色框)。由此可见,虽然本实验在设置过程中有一定程度的简化和概化,但模拟的分流比结果与凫洲水道的年均分流情况吻合较好,证明了模型的可靠性。

图4 凫洲水道分流比随断面流速比的变化Fig.4 Variation of flow division ratio of Fuzhou Channel with velocity ratio between Humen and Jiaomen outlets

针对洪季大流量情况,据2006 年与2017 年洪季观测结果,虎门与蕉门落潮最大流速比约为1.08~1.16[32-33]。据2002 年和2017 年两次对凫洲水道的洪季观测,洪季凫洲水道的分流比为70%~75%[22](图4中灰色框)。模型实验结果显示,该流速比对应的断面5 分流比为75%~77%,与实测结果吻合性较好。

因此,通过上述年均及洪季大流量两种工况下的落潮分流比对比验证,基本保证该水槽物理模型实验可准确模拟凫洲水道的分流特征。此外,从凫洲水道历史成因来看,相关研究认为凫洲水道是原蕉门主泄洪道决口分汊冲刷而成[16],本文实验结果亦证实,洪季时凫洲水道分流比较年均工况下增大5%~10%,侧面证明了流域洪水事件是影响蕉门分汊河口演变的关键因子之一。

4.2 蕉门河口分流比演变

根据图4 凫洲水道分流比与虎门、蕉门流速比相关关系可知,整体上,凫洲水道的分流比与虎门和蕉门断面平均流速比成正相关关系,相关系数为0.99。即虎门与蕉门相对流速越大,则凫洲水道分流比越大。这主要是由于虎门与蕉门相对流速越大,虎门水道过水能力越强,进而导致凫洲水道下泄越通畅,分流比增大。根据实验结果,在现状地貌形态特征下,当虎门与蕉门相对流速大于1.7 时,凫洲水道的分流比可达90%,蕉门南水道有萎缩消亡的趋势;当虎门与蕉门相对流速小于0.35 时,凫洲水道分流比小于50%,为凫洲水道主支汊转换的阈值。

当虎门流速不变时,凫洲水道分流(流量与分流比)与蕉门流速的相关关系曲线如图5 所示。当虎门流速不变,蕉门断面流速增大时,通过凫洲水道的流量增加,而凫洲水道分流比随蕉门流速的增大而减小。前人根据现场观测发现洪季凫洲水道分流较枯季增大[22],因此多认为凫洲水道的分流比随蕉门流量及流速的增大而增大。本实验发现,当虎门流速不变,蕉门流速逐步增大时,凫洲水道的分流比反而减小。这主要是因为,凫洲水道为连接珠江两大口门的关键横向汊道,其下泄是否顺畅、下泄的流速等亦受到虎门流速的影响。即使蕉门流速增大,如果虎门流速不变,经过凫洲水道下泄不畅,造成局部壅水,反而有利于蕉门南水道的分流比增大。因此,在讨论河网型分汊河口分流比时,不应仅考虑所在河道的流量变化,也应考虑相邻河道、河口的影响。在讨论凫洲水道的演变规律时,应同时考虑蕉门和虎门的影响。

图5 凫洲水道分流比及流量随虎门、蕉门断面流速比变化(虎门流速不变)Fig.5 The relationship between variation of flow division ratio,water discharge of Fuzhou Channel and flow discharge of Humen and Jiaomen outlets(in case of constant Humen velocity)

4.3 讨论

4.3.1 分汊河口分流比影响因素

在我国的主要入海河流中,分汊河口占37.5%[1]。长江河口和珠江河口同属于分汊河口,但具体的分汊等级、分汊角度、分汊形态和尺度等都不尽相同。分汊河口的发育受到诸多因子,如流路、科氏力、潮差、来水来沙、边界条件、河道特性等共同作用。前人学者多针对某一分汊河口,纵向探究某个因子对其发育演变的贡献[1-11,34],且多关注少汊型河口的分汊格局。但对于河网型河流,在河道和河口存在多条支汊汇流点和分流点一致的情况,如珠江的上横沥和下横沥、蕉门的凫洲水道等。该类型分汊河口的发育除了受上述影响因素的作用外,是否受到相邻河道的影响尚未有深入探究。

本实验结果证实,针对诸如凫洲水道、上下横沥水道之类的多口汊道,相邻河道对分汊格局的影响不可忽略,甚至可能会影响分汊格局的主支汊地位。根据本实验结果,在现有的地貌格局下,当虎门与蕉门的流速比小于0.35 时,凫洲水道和蕉门南水道会发生主支汊地位的转变。而且,当蕉门流量增大时,虽然在凫洲水道分流流量持续增大,但增大幅度逐渐减小。在考虑到相邻河道的影响后,其分流比呈现减小的趋势。造成分流比减小的直接因素是当地地貌与动力的不匹配,累积到一定程度后,必然会发生动力地貌的协同演变,即增大泄流剖面尺寸,以适应大流量条件。这也揭示了系列洪水过程为何会引发汊道冲刷、新汊发育。

前文提到,长江河口亦为分汊河口,分汊形态为单支入海、多级分汊,其与珠江河口存在一定的差异。从分汊形态特征来看,珠江口为“三江交汇、八口入海”,长江口则不存在多河交汇、共同入海的情形;从分汊诱因来看,长江口分汊是由于涨落潮流路分离,泥沙在中间落淤形成浅滩,形成河口分汊[35];珠江口多由于洪水冲缺而成的横向分汊[16],例如蕉门的凫洲水道,且横向汊道又与附近的河网相连,进而造成了其分汊河口分流比影响因素更为复杂;从分汊演变来看,长江口会在分汊后的南汊不断发育新的汊道,形成有规律的多级分汊;珠江口随着纵向汊道的延伸,会不断发育新的横向分汊。相对于单支入海、多级分汊的河口而言,本实验探索了多口入海分汊河口分流比的影响因素及变化趋势。以蕉门凫洲水道为例,蕉门与虎门的流速比是影响凫洲水道分流比的重要因子,从而证实多口门相互作用对河口分流比的重要影响,这也是多口入海河口区别于单支入海分汊河口的重要特征。

4.3.2 凫洲水道整治建议

凫洲水道是蕉门口重要的泄洪通道。肖洋等[36]针对珠江三角洲防洪问题,探讨了现代珠江三角洲地貌条件下是否可以推行“洪水就近入海”的治理方案,即在珠江三角洲的东四口门中选择泄流路径最短的蕉门凫洲水道为排洪主要通道。据其研究,该方案实施后蕉门和虎门的泄流量分别增加0.2%和0.27%,即虎门与蕉门的流速比为1.17。据本研究,此工况下凫洲水道的分流比增大为0.77。即从河网型分汊河口分流的角度,此方案可增强凫洲水道的主汊地位,达到快速降低东四口门防汛压力的目的。

另一方面,胡晓张等[22]、杨聿等[23]通过现场观测、数值模拟、物理模型等多手段分析近期蕉门河口分汊格局的特点,认为蕉门口治理的核心问题是控制和减小凫洲水道的分流比。因此,从整治凫洲水道的角度,上述“洪水就近入海”的治理方案会强化凫洲水道的主汊地位,与凫洲水道的整治目标相悖。一般来说,从分流分沙的角度看,分流比与分沙比的变化是正相关的。凫洲水道的分流比、分沙比增大后,是否会造成伶仃洋淤积萎缩?由凫洲水道分流的泥沙主要沉积的区域和泥沙输移趋势等仍需要更加细致的研究,可借助动力地貌数值模型或动床物理模型。凫洲水道分流的泥沙对蕉门、虎门和伶仃洋的演变造成的影响需持续关注。

5 结论

本文重点关注珠江蕉门河口分流比及其变化规律。通过对蕉门分汊河口的概化,设计水槽模型实验,得到凫洲水道分流比随蕉门流速、虎门与蕉门流速比的变化特征,探讨了凫洲水道分流比的影响因素。通过分析实验数据,得到了如下结论。

(1)在保证分汊河口各特征断面的宽度比、平均水深比和上游两条河道的流量比相似的前提下,在水槽内构建的概化分汊河口模型,并通过验证年均情况、极端情况分流比,证实该模型可较高精度地复演分汊河口的分流形态。

(2)凫洲水道分流比受蕉门与相邻虎门共同影响,虎门、蕉门的相对流速越大,凫洲水道分流比越大,凫洲水道主汊地位越明显。在当前地形条件下,相对流速比为0.35是凫洲水道发生主支汊地位转换的临界阈值。

(3)根据模型结果,当珠江流域发生洪水时,凫洲水道分流比会增大5%~10%,证实洪水是影响蕉门分汊河口演变的关键因子之一。珠江“洪水就近入海”的治理方案可以保证凫洲水道的主汊地位更加明显,但由于分流比增大造成的分沙比增大,进而导致的泥沙输移趋势及主要沉积的区域等仍需要更加细致的研究,需要持续关注。