适应与调整:Tarasoff 规则的演进逻辑及镜鉴

2022-07-20龙柯宇赖幸杰

龙柯宇 赖幸杰

(1.2.西南政法大学 医事法学创新研究中心,重庆 401120)

一、问题的提出

公元前4 世纪的《希波克拉底誓言》(The Hippocratic Oath)用洗练而又颇具医学人文色彩的语言,向世人宣示了医者的职业道德与行为规范,其中关于保守医密的规定,至今仍被医学界奉为圭臬(1)《希波克拉底誓言》有云:“在治病过程中,凡我所见所闻,不论与行医业务有否直接关系,凡我认为要保密的事项坚决不予泄漏。”。 诚然,患者对于医生之信赖——患者如实向医生陈述病情,且相信医生的医德与医术,并配合进行相关检查治疗——往往仰仗于医生保密义务的履行,如此,医疗活动方可顺利进行,良好的医患关系也能得以维系。 但是,作为人类社会交往产物的信息,其本身便一直处于公共领域的流转和使用状态,即便是在崇尚意思自治的私法领域,个人信息权也常常因法律的介入而被克减,使之不能排他性地控制。 相应地,对于患者隐私权的法律保护亦须遵循上述基本原则,医生保密义务的对世性必然受到某种限制。

医疗卫生实践中,医务人员常常会在患者的疾病隐私可能威胁到不特定第三人甚至公众的生命安全时,面临行为选择的两难境地。 此时,不宜简单套用“病人利益第一”的医学伦理原则,机械地、一味地捍卫患者隐私权,也不宜盲目适用“个人利益服从集体利益和社会利益”的公理予以取舍断定,而应理性分析患者隐私权的权利边界和权利位阶,赋予医务人员在特定情况下的患者信息披露义务,以此消解权利冲突。 在这里,有必要回顾一下2015 年3 月24 日发生的因航班副机师卢比茨蓄意为之并造成机上144 名乘客和6 名机组人员全部罹难的“德国之翼”空难案。 经德国警方查实,卢比茨罹患严重的抑郁症,曾在5 年内看过41 名医生,仅出事前一个月就求诊多达7 次,其中多名医生诊断认为卢比茨的精神状态不稳定,已不适合再执飞航班。 但是根据德国相关法律规定,如果医生向他人透露病人的信息,就将面临被监禁或高额罚款的风险,除非有证据表明该病患打算犯下严重罪行或自伤自残。 因此,航空公司和民航局自始至终都未收到任何一位医生关于卢比茨病情的通报[1]。 悲剧之后,专家民众竞相呼吁为医生的保密义务“适当松绑”,在某些法定情况下,无论病人是否允许,医生都可以或必须打破沉默,向有关部门或第三人披露病人的医疗信息。 正如美国大法官Mathew O.Tobriner 所说,私人隐私及其保护止于公共危险之开始。

目光及至我国,因医生恪守保密义务而引发的法律纠纷也很常见,较为典型的如婚前健康检查中存在的患者隐私权与其配偶知情权、健康权间的冲突(2)2015 年3 月,小新和女友小叶在民政部门办理婚姻登记当天,前往河南省永城市妇幼保健院进行婚检,女方小叶被查出疑似患有艾滋病,但这一情况院方和小叶本人均未告知男方小新。 婚后不久小新也被查出感染了艾滋病。 愤怒之下,小新以侵犯其知情权为由把医院告上法庭,要求承担侵权责任。 参见尚迪《隐瞒婚检结果致丈夫染艾滋病 妻子和医院均应担责》,《河南法制报》2016 年1 月13 日第14 版。 类似的案例还发生在广西南宁市的一对夫妻身上:在办理结婚登记前,双方共同在当地婚检机构进行了婚前检查,各项检查均显示不存在不宜结婚的健康状况,但在共同生活八个月后,女方发现自己被男方传染了艾滋病,随后将丈夫连同婚检机构告上法庭。 参见《南宁一男子婚检查出艾滋隐瞒妻子致其感染! 医生被告上法庭……》,https:/ /new.qq.com/rain/a/20210707A06ZRX00,最后访问时期:2021 年12 月22 日。。 司法实践中,此类状告婚检机构的侵权之诉较难得到法院的支持,其裁判要旨在于:首先,医疗合同的相对性使得医方不负有向患者配偶进行告知的契约性义务,即便医生遵循《中华人民共和国母婴保健法》(以下简称《母婴保健法》)《中华人民共和国母婴保健法实施办法》和《婚前保健工作规范(修订)》的相关要求,也仅仅只会出具“暂缓结婚”的医学意见,这对于保障患者配偶的知情权明显是不够的;其次,《中华人民共和国医师法》《艾滋病防治条例》等法律法规都明确规定了医生的保密义务,与之相应,患者配偶的知情权则依赖于患者本人主动履行其告知义务,但患者在应激状态下常会出现行为决策偏误,心理学上称之为“正常化偏误”(Normalcy Bias),这会导致其本能地隐瞒病情,进而使得另一方配偶权益受到损害。

法学工作者的职责之一就是不时地质疑我们律法体系中一些最基本的假定,并以此为基点进行解构和重构。 迄今为止,在美国许多州以及我国台湾地区业已建立了“强制伴侣告知”制度(Involuntary Partner Notification)(3)在美国印第安纳州,艾滋病患者对伴侣进行告知是法定义务,未尽告知义务的感染者可能面临罚款甚至监禁;在得克萨斯等州,医疗机构要对感染者的全部性伴侣进行告知,不论感染者是否已经进行了告知。 在我国台湾地区,“人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例”第十二条规定:“感染者有提供其感染源或接触者之义务;就医时,应向医事人员告知其已感染人类免疫缺乏病毒。 但处于紧急情况或身处隐私未受保障之环境者,不在此限。 主管机关得对感染者及其感染源或接触者实施调查。 但实施调查时不得侵害感染者之人格及隐私。”第二十三条规定:“违反第十二条规定之检查或治疗者,处新台币三万元以上十五万元以下罚款。”,其制度内涵已不止于对配偶的告知义务,还囊括对艾滋病病源及其传播路径的调查和切断,即接触者追踪制度(Contact Tracing)。 而在我国大陆地区,部分省份也出台了类似之规定。 比如《云南省艾滋病防治条例》第二十条规定,如果患者本人拒绝告知配偶,则由医疗机构告知其配偶;又如《浙江省艾滋病防治条例》第三十六条和《陕西省艾滋病防治条例》第三十二条规定,医务人员可径直告知患者的配偶和监护人。 客观来讲,“强制伴侣告知”制度实质上是将医务人员的告知义务对象延伸至除患者以外的第三人,而这一义务的扩大,其本源可追溯至1976 年美国的“Tarasoff 诉加利福尼亚大学”一案,该案判决所确立的Tarasoff 规则在美国侵权法体系中举足轻重,对于被告承担的注意义务的合理标准构造、侵权责任再定义和过失认定等均造成了深远的影响[2]。 当下,我国正在全面推进健康中国战略,传统的卫生立法体系正在发生深刻变化,正确认识Tarasoff 规则的时代意义,并据此完善我国的相关法律法规,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础。

二、源与流:Tarasoff 规则之历史观照

(一)Tarasoff 规则的生成进路

Tarasoff 规则始于美国加州最高法院审理的一起极具法律和伦理争议的司法精神医学案件。 来自加州大学伯克利分校的Poddar 在接受心理治疗时,向该校心理师Moore 坦言他意欲杀害同校女生Tarasoff。 Moore 虽联系了当地警方,但警方却以该男子不存在社会危害性为由,将其拘留几日后就予以释放。 之后不久,Tarasoff 惨遭杀害。 令人瞠目的是,Tarasoff 及其家人从头到尾都不知道有关Poddar的危险讯息。 基于此,Tarasoff 的父母向法院提起民事诉讼,认为Moore 存在过失,未履行合理注意义务,要求加州大学承担侵权损害赔偿责任。 虽然校方以“医生与受害人之间不存在医患关系”为抗辩理由,但主审法官MathewTobriner 却明确指出:当心理医生依据合理职业标准(reasonable practice)判断出病人对他人存在严重暴力倾向时,有职责采取合理的安全保障措施使他人免遭厄难;本案医生Moore虽已报警,但第三人仍处于危险之中,医生对其仍负警告义务(duty to warn)。 此案确立的医师在诊治病人时可以合理预见第三人将会遭受病人损害,而对该第三人应承担安全保障义务的规则被称为Tarasoff 规则。

事实上,在20 世纪中期以前,加州法律就精神科医生是否应对患者的致害行为承担责任并无明确规定,即便患者有实施侵权行为或犯罪行为的可能性,院方往往也只会采取强制住院(involuntary hospitalization)的措施而非对潜在受害者予以警告。 伴随公共卫生政策的变化,尤其是1967 年《兰特曼-佩特里斯-肖特法案》(Lanterman-Petris-Short Act)的实施,精神病患享有了拒绝住院治疗的新权利,他们纷纷离开精神病医院,重返社区门诊进行治疗(4)据统计,从1970 到1986 十余年间,美国州立以及县级别的精神病医院的床位数量从41.3 万下降至11.9 万,进入20 世纪90 年代后则降至10 万以下。 See John Monahan.Tarasoff at Thirty:How Developments in Science and Policy Shape the Common Law,University of Cincinnati Law Review,2006(75):515.。 脱离医院统一管理的精神病患一度成为与公共安全相关的热点话题[3]。 回到Tarasoff 案上来,该案历经加州最高院的两次判决,分别是1974 年的TarasoffⅠ[4]和1976 年的Tarasoff Ⅱ[5]。 在Tarasoff Ⅱ中,审理法官将所谓“警告义务”解释为“警告和保护义务”(Duty to Warnand Protect),并于1986 年以立法的方式明确下来(5)See California Civil Code § 43.92.,之后2013 年的加州修正案又将“警告”二字删去,以“保护义务”去涵盖了“警告义务”,即在特定情况下,医生无须直接警告第三人,便可自行裁量并选取非自愿性住院、告知执法机构、变更治疗方案等替代措施,毕竟警告行为实非风险防范之最有效手段,相反,甚至可能激化矛盾[6]。

Tarasoff 案的判决结果对美国其他州的立法与司法产生了一系列涟漪效应,截止2018 年,共出现了如下三种实践样态[7]。 (1)空白州(No-duty to Protect/Warn):包括缅因州、内华达州、北卡罗来纳州、北达科他州在内的4 个州仍固守医务人员须严格履行保密义务的做法。 (2)豁免州(Permissive Duty):共计有16 个州赋予了医生个案自由选择权,即医生无论实施警告行为与否都无需向潜在受害者承担责任,譬如佛罗里达州建立的“危险病人”例外规则(The Dangerous Patient Exception)[8]。 (3)强制州(Mandatory Duty):包括加州、新泽西州、佛蒙特州等在内的30 个州将警告视为医生必须履行的义务。

(二)Tarasoff 规则的体系式发展

英美普通法认为,一方当事人原则上没有义务去阻止另一方当事人加害第三人,也无对潜在受害者进行警告的义务,但根据美国《第二次侵权法重述》第315 节规定,上述原则存在例外情形,即与加害人或者受害人之间存在“特殊关系”(special relationship),比如父母对于孩子、雇主对于雇工、旅店对于旅客便负有合理的注意义务。 换言之,唯有当事人一方有能力控制、照管另一方时,才有义务防止另一方对他人造成伤害。 相较而言,Tarasoff 规则却突破了“控制—保护”的传统分析框架,通过对可预测性原则的合理运用,并立足于医生的职业特性,将上述“特殊关系”延伸至第三人,该做法在《第三次侵权法重述》第41 节中得以明确。 实际上,Tarasoff 规则能得以体系式发展都归因于Tarasoff 案后诸多判例所确立起来的作为衡量标准的各项具体指标因子,即可预测性原则、特殊关系、注意义务和适用领域。

1.可预测性原则的解读。 可预测性原则的内容指向有二:对潜在受害者的预测和对伤害产生的预测。 在Tarasoff 规则确立的前期,法院更加注重以潜在受害者的可预测程度来作为判定医生义务产生的基础,例如在1976 年的判决中,加州最高院就建立了关于预测受害人的“具体确定”标准(specifically identified),而在Thompson v.County of Alameda 案中,“容易确定”标准(readily identifiable,即只有当潜在受害者是容易确定的时候,医生才负有警告义务)也得以确立[9]。 在随后的司法判例里,各州法院有意识地将警告义务认定的重心转至对可能造成的伤害的预判,例如Jablonski by Pahls v.United States 案的法官便认为,即便患者没有做出危害预告,但医生完全可以通过精神病人的病史和行为动机,评估其社会危险程度,进而向潜在受害人发出警告[10],此观点也为威斯康星州法院所采纳[11],这充分体现了法院审判立场由“受害人中心主义”向“加害人中心主义”的转变,旨在更大范围地保障公共安全。 值得一提的是,2016 年的Volk v.DeMeerleer 案在学界和实务界引发了较大争议,概因华盛顿州最高法院在审判过程中削弱了对患者危险性因素的考量,并超出可预测性原则的基本框架进行判决。 该案被告系一诊所的精神病医生,其为涉事患者治疗长达十年,虽然病患本人有屈指可数的暴力史,但在行凶之前的6 年间未再表达过任何的杀人意图。 然法院却一意孤行地立足于“任何可预测的受害者”标准(all foreseeable victims),判定该医生因未作出警告行为而承担法律责任[12]。 显然,本案是对Tarasoff 规则的极端延伸,其保护社会安全之价值取向值得肯定,但将危险因素的考量从义务的认定中剥离势必会加重医生的行医负担,也会加深公众对精神病患的非理性认知偏见。

2.特殊关系的认定依据。 英美法中关于特殊关系的认定存在诸多学说,如“控制能力说”“合理负担说”“公共政策说”等,其中,“控制能力说”常被应用于医患关系中。 在Nasser v.Parker 案中,患者系长期住院的精神病人,医院在得知患者有杀妻意图后仍疏于对其妻采取保护措施,因而对该名配偶的死亡负有责任[13]。 反之,若一种法律关系中缺乏“控制”与“被控制”要素,警告与保护义务便无从谈起。 1983 年在德州,一名医生给其病人开具了带安眠效果的药物,结果导致该病人驾车时与原告的车相撞。 法院认为,本案医患间并无“控制与被控制”的关系,如果硬要在医生身上强加这样的义务,那么将会使得所有医生不敢向患者提供类似药物,毕竟医生并非“公路安全的保险公司”[14]。 司法实务中,若患者并未住院,仅仅只是门诊病人,则医生是否负有警告义务取决于双方关系的密切程度。 在Davis v.Rodman 案中,法院认为家庭医生与病人家庭之间具有极强的关联度,家庭医生除了对传染病患者本人进行治疗外,还负有对其他家庭成员的照顾义务,该义务源于其他家庭成员对于该家庭医生的信赖以及公共卫生政策的考虑[15]。

3.注意义务的衡量标准。 在类Tarasoff 案中,医生往往因过失未履行警告或者保护义务,而过失与否则需借由注意义务来加以判定。 Tarasoff 案的判决书指出,医生应当依照“合理的专业标准”采取适当举措来保护潜在受害人,换言之,如果医生的行为是该行业从业者会采取的普遍合理做法,那么便认定其未违反注意义务,这种做法实际上是将过失认定予以客观化处置。 行业化标准首推英美法中的Bolam 测试(Bolam Test):在适用该测试的案件中,法官首先需要听取医疗行业内权威专家的意见并以此为标尺,只要医生遵循相关规范操作,便可从过失认定的泥沼中从容脱身,这在一定程度上减少了医生的执业风险和法律负担[16]。 此外,卡帕罗测试(Caparo Test)的“三步检验法”(Three-stage Test)亦为注意义务的认定提供了可资借鉴的操作方法:该测试从伤害的可预见性,原告与被告之间是否具有充分的邻近性,赋予注意义务是否公平、公正、合理三方面进行审查[17]。 具体来讲,可预见性是从理性人视角去判断可预见的原告与损害,而邻近性更多用以描述原被告之间存在的时空或者因果关系的密切度。 可预见性与邻近性相辅相成,前者范围的不确定性容易过度扩展医生注意义务的对象范围,而邻近性则可以作为限缩其过度蔓延的实质性要素。 最后,评判该注意义务是否公平、公正、合理则涉及相关公共政策的考量,比如是否会造成滥诉,是否矫枉过正,所涉经济效益、公共利益的大小等。

4.适用场域的蔓延扩张。 Tarasoff 规则所涉义务主体最初为心理以及精神科医生,后来扩展至社区护工、传染病医生甚至是遗传病医生(6)See Colo.Rev.Stat. §13-21-117.。 相应的,该规则的适用场域也通过各式司法判例不断得到扩张,除前述患者意欲对第三人实施暴力侵害的案件类型外,主要还包括如下情形。 (1)为防止传染病扩散至第三人。 若患者罹患某种传染病,却因医疗过失致使患者不知情,或者虽然知情但消极采取预防措施,这就有极大概率可能致他人被感染。 在Reisner v.Regents of the Univ.of Cal.案中,该校医疗中心因为没有及时向患者的恋人告知患者病情,致其感染艾滋病,法院最终支持了原告向医院提出的索赔请求[18]。 (2)患者因疾病或者服用医生开具的药物而不宜继续从事某项活动,否则将会给他人及公共安全带来极大威胁。 譬如患者有癫痫病,但依然从事长途客运,此时,该病患的医生便负有了披露义务。 (3)基因检测时对亲属的告知义务。 当家族中某人患有高遗传概率的疾病,而患者本人并不打算告知其血亲,此时医生对患者亲属负有告知义务。 医学常识告诉我们,部分疾病(如乳腺癌、卵巢癌)越早采取干预措施越能提高治愈率或者降低病情严重程度。 但是,由于涉及家庭伦理道德以及基因“不知情权”的讨论(7)有学者指出,在医疗实务中,某些基因疾病的治愈率极低,告知反而可能会徒增患者亲属的痛苦。 See Graeme T. Laurie. In Defence of Ignorance:Genetic Information and the Right Not to Know,European Journal of Health Law,1999(6):119.,所以此种告知义务仍有较大争议。

三、冲突与平衡:Tarasoff 规则之正当性基础分析

Tarasoff 规则自诞生起便遭受多方诘难,其反对理由大致包括:第一,该规则不利于患者隐私保护与医患关系维护,恐会降低医疗品质,亦会使许多病人怯于求医;第二,该规则会加重医生负担,使其无法专注于治疗疾病,甚至不敢收治具有危险倾向的病患;第三,美国各州立法并不统一,加之实操环节的不确定性,部分医务人员为避免讼争,可能在警告时趋于保守[19]。 事实上,Tarasoff 规则历经数十年仍在美国大行其道,并且波及英国、加拿大、澳大利亚等国,其正当性基础委实值得我们深思。

(一)隐私权之克减性

西方法谚有云“你挥舞拳头的自由止于我的鼻尖”,意指不能借自由之名行侵犯他人之实。 近代以降,无论是孟德斯鸠的“法律自由论”,还是密尔的“防止对他人的侵害论”,抑或格林的“国家有限干预论”,都是在探讨权利的边界问题。 而在医患关系中,患者的隐私权同样存在边界,具有一定程度的克减性。

个体权利之克减究其根源,乃是权利之间的相互冲突所致,然权利位阶的客观存在为其提供了解决之道,不同价值位阶的权利之中,高位阶、法益较为重大的权利势必对于位阶较低的权利造成限制与克减。 通常而言,生命健康权是自然人从事一切法律行为之根基,自然应优先于隐私权而得到保护。当两个权利法益相当时,权利天然的排他性与扩张性亦可能影响其他权利的行使,因此基于现实需要应对权利进行必要的让渡。 Tarasoff 规则的背后,便体现出患者之隐私权让位于第三人之生命健康权的价值逻辑。

隐私权之克减亦可从隐私权合理期待理论的角度进行检视。 该理论始于美国Katz 案,其为公民隐私权保护范围划定了边界[20]。 详言之,公民主张的隐私权保护必须符合个人对于一定的空间、信息具有私密的合理期待,同时社会公众也认为这样的期待是合理的。 换句话来说,该理论是由主客观两大判定标准所构成:主观标准——公民个人已表现出对隐私的真实期待;客观标准——社会整体认可该隐私期待具有合理性。 在主观标准中,法官会着重考虑当事人对于隐私保护的实际主观感受(如公民已经采取积极的措施来保护隐私,那么法院就会推定其希冀隐私得到保护的内心期待),而不会侧重于考虑该期待的正当性。 而客观标准则着重判断个人的隐私期待是否能为社会公众所接受,其形成对主观标准客观上的限制。 因此,法律对于隐私权保护可能因人、因地、因时而异,而且隐私权保护绝不能沦为违法犯罪分子的保护伞,即“非法信息无隐私”[21]。 因此,在类Tarasoff 案中,当患者对于第三人构成潜在危险时,其并无合理的隐私期待存在,相关隐私保护诉求不能凌驾于社会公益以及他人更为重大的合法权益之上,如此隐私自然也就无法成为医务人员保密义务的对象。

(二)义务附加之周延性与必要性

20 世纪70 年代后,英美法系与大陆法系在侵权法的功能理解上逐渐从分野走向统一,即认为侵权法更多的是一种权利保障法而非行为惩戒法。 在这一背景下,普通法系中物的安全保障义务(如物件管理者之义务)被扩张至人的安全保障义务(如场所责任),并在随后的司法实践中不断得到检验。 安全保障义务始于德国法上的交往安全义务(Verkehrspflichten),意在提醒社会参与者在与他人交往中应付诸一定的注意以防止他人受害,特别是在现代社会,交通、通信的发展使得人类交往愈发密切,损害发生的概率也随之提高。 Tarasoff 规则所指向的医生义务在本质上属于一种安全保障义务,具有周延性,其遵循的乃是侵权法保障他人生命健康安全之理念,而非追求惩戒威慑之目的。 与一般的直接侵权不同,行为人的加害行为体现为违背法定或者约定上的作为义务,因果关系上表现为未切断因果关系链条而间接导致损害结果发生。 因此,行为人需在一定的时空内对他人负有一定之义务,这样的义务并不囿于合同关系,对合同以外的第三人亦可建立联系,譬如在场所责任中,酒店的经营者不仅对于顾客,也对顾客以外的访客负有保护职责,这一点与Tarasoff 规则不谋而合——其将医生的义务对象延伸至医疗服务合同以外的第三人。

基于资源的有限性与社会分工的不同,一方权利之实现往往需要仰赖他方义务之履行,因此,公众的知情权须由义务来保障。 知情权之概念滥觞于英国普通法的传统,起初更多指向公法层面,旨在促进民主政治发展[22],然自耶林所主张“权利即是法律所保护的利益”后,平等主体之间的知情权亦被广泛讨论并被立法者所认可,利益相关者为确认与保障利益同样享有知情权[23]。 对于知情权的理解,不宜仅仅认定为一种具有债权属性的相对权,如消费者对于商家的知情权,而应当理解为一种独立的人格权,具有对世效力,拥有信息来源的人自然负有告知义务。 因此,当患者之危险已然对第三方利益造成实质威胁时,第三人的知情权需要依靠医生履行警告义务得以保全,此不以医患关系存在为前提,否则,将致第三方的知情权保护沦为空中楼阁。

(三)损益协调之均衡性

法经济学侧重于从宏观维度分配损失,秉持分配正义的理念,跳脱出传统的“从事有害行为的人才是侵权人”的标准,转而向“最有能力分散损失的人才是侵权人”的方向发展。 换言之,损失从最初的由当事人双方分担转向由多个参与人甚至整个社会共同分担,从而起到降低损害成本、合理分摊损失、促进社会福祉之功用。 这一点在违反安全保障义务的不作为侵权中体现得尤为明显,该类案件中的被告往往是一个“深口袋”(deeper pocket),其责任主体一般是大型的单位,如企业、医院等,它们的抗风险能力明显强于一般的自然人,可以通过价格机制或者责任保险加以分散,最终传导至第三人、甚至社会,从而在宏观上分配损害,也能给予受害人最大限度的补偿[24]。 在大量的类Tarasoff 案中,患者常常为精神病人,即便其有监护人担责,却也无法完全弥补受害人的损失,但医生的背后往往是大型的医疗机构,能够进行充分的侵权救济。

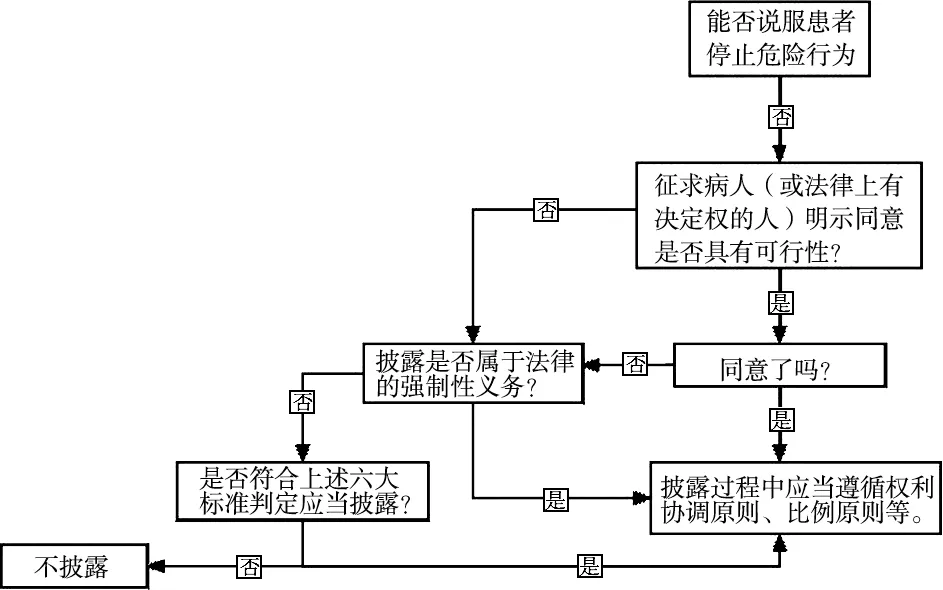

此外,亦可从汉德公式的分析框架考察Tarssoff 规则的正当性基础。 汉德公式强调B 如前所述,Tarasoff 规则存在两种立法模式:1. 将警告行为视为保密义务的一种豁免事由;2. 将警告行为上升为一种强制性义务。 两者就警告行为的性质认定明显不同:模式1,警告义务仍依附于保密义务,此时医生享有选择是否警告的自由裁量权;模式2,警告义务完全独立出来,与保密义务并行,如果不警告,则需要承担相应的法律责任。 模式1 的优点在于:避免给医生造成额外的过重负担,其无须对不警告的行为负责;为医生的警告行为创设一个缓冲空间,尊重医师的专业判断,更好地平衡患者隐私权和第三方生命健康权。 但弊端也很明显,因为在现实生活中,许多医生都会抱着“多一事不如少一事”的心态怠于行使警告义务,进而危害公共安全或他人人身安全。 模式2 似是能够最大程度促使医疗机构进行必要之警告,极大地提高社会的安全性,但一旦滥用,则会使患者隐私荡然无存。 当下,我国在引入Tarasoff 规则时,应区分对待公法域与私法域。 就公法域而言,仍应以强制型条款为主,豁免型条款为辅,这可以与我国一直以来的公法立法传统保持一致。 如《中华人民共和国传染病防治法》(以下简称《传染病防治法》)第三十条和《突发公共卫生事件应急条例》第十九条、第二十条都规定了医疗机构发现传染病、食物中毒事件等情况时的报告义务;又如2020 年颁布的《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》,亦确立了医疗机构的强制报告义务。 换言之,基于我国基本医疗卫生事业之公益属性,让医生扮演社会安全“吹哨人”的义务模式早已深入人心。 需要指出的是,如若在公法中设定此类强制型条款,还须明确相关认定标准,如尽量采取列举加兜底式的法条表述,对于兜底性条款宜较其他所列举的事由做同类解释,从而提高法律在行为指引上的精确性,减少滥用之可能性。 另外,在医疗实务中,也可出台行业指南进一步规范医务人员的操作流程,提高其义务判定的科学性与合理性。 就私法域而言——此处仅针对《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)及其相关司法解释——宜采用豁免型立法模式,理由有三:首先,我国现今的医患关系较为紧张,若将医生的此类义务界定为强制型,可能会造成滥诉,加剧医患矛盾冲突;其次,我国《民法典》才施行不久,若要设置新的义务必然得通过修法来实现,而《民法典》作为国家的基本法律,应当在一定时期内保持较大的稳定性,因此只能通过司法解释来对医生保密义务的例外情形予以规定;再次,为补足豁免型条款缺失的固有强制力,可在医疗行业规范中设置更高标准的行为准则,若医生在规定情形下不履行警告义务,虽可避免法律责任承担,但仍可能会受到行业协会的惩戒。 1.与《民法典》及相关司法解释的衔接。 我国民事立法对于隐私权保护的历史并不久远,直至《侵权责任法》才首次将隐私权归位于具体人格权,在此之前,隐私权保护往往要在名誉权保护框架下才能得以实现[25]。 现行《民法典》人格权编对隐私权的规定可谓着墨颇多,其中第九百九十八条明确了认定侵害除生命权、身体权和健康权外的人格权的民事责任应考虑的主要因素,包括行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度以及行为的目的、方式、后果等。 此规定一改以往强调构成要件认定的做法,代之以动态系统论[26],试图通过引导法官衡量各类因子权重以解决人格权中价值位阶冲突的问题,其立足于法律价值取向与目的实现的多元性,力求达到各方利益的均衡。 而在类Tarasoff 案中,法官面临的处境也是同样的,不仅需要保护患者隐私,以稳固医患间的信赖基础,还得兼顾公共利益以及他人的生命健康权益。 尽管《民法典》人格权编已为侵犯隐私权提供了较为灵活的判定方法,然仍有必要在侵权责任编中就医务人员保密义务的例外情形加以规定,理由有二。 其一,不同于以往在立法层面就解决了利益均衡的问题,动态系统论实际上是将利益均衡的任务交由司法人员来完成,法官在该类案件中裁量权较大。 若缺乏统一的裁判标准,鉴于我国医疗纠纷频仍,各地法院司法人员专业素养参差不齐,难免会出现“同案不同判”的情形。 其二,仅仅依靠《民法典》第九百九十八条无法充分发挥对于医务人员的行为指引功能,亦无法完全消除医生在面对该类情形时对于患者以侵犯隐私权为由起诉的心理顾虑。 目前,《民法典》侵权责任编第一千二百二十六条规定了医生之保密义务,然该条豁免情形仅限于“患者同意”,因此,结合前述人格权编之规定,未来修订《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》时,可对该条涉及之豁免情形予以扩容,增设“紧急情况下为保护自然人生命健康或者重大公共利益除外”等规定。 2.与相关公共卫生立法的衔接。 首先,应逐步完善针对患者以外的第三人保护制度。 (1)根据《传染病防治法》第三十条和第三十九条,医疗机构发现甲类传染病可对病人、病原携带者、疑似病人、疑似病人的密切接触者采取隔离治疗、医学观察等措施,必要的时候还可由公安机关加以协助,但对于乙类及丙类传染病,法律仅规定“根据病情采取必要的治疗和控制传播措施”。 此种表述极为宽泛和模糊,指向性不强,虽然设立了医疗机构发现法定传染病的上报义务,但传染病患者的密切接触者之权益仍难以得到比较全面的保障。 所以,应当进一步细化相关条文,建立针对密切接触者的告知制度或者明确可以采取的更加具体的、操作性强的保护措施。 (2)根据《艾滋病防治条例》第四十二条,医务人员的艾滋病告知义务对象限于患者本人,只有当患者为无行为能力或者限制行为能力人时,才需告知其监护人,这种规定对于患者配偶、恋人、亲属的合法权益保护极为不利。 尽管目前我国部分省市已初步建立起“强制伴侣告知”制度,但毕竟此类规范性文件的效力层级较低,适用范围有限。 因此,可以考虑在立法层面将医务人员的告知义务对象拓宽至患者之配偶或其性伴侣。 在告知顺序上,可规定先由患者本人进行告知,在患者拒绝告知或者情况紧急下,才由医务人员履行相关告知义务。 (3)针对婚检环节,可以考虑修改《母婴保健法》第九条。 该条虽规定“经婚前医学检查,对患指定传染病在传染期内或者有关精神病在发病期内的,医师应当提出医学意见”,但对于医学意见之释明对象仍语焉不详,建议修改为“应当对男女双方提出医学意见”。 与此同时,也须丰富《婚前保健工作规范(修订)》中有关医学意见的内容,必要时将婚检上升为公民义务,变自愿婚检为依法婚检。 其次,作为医疗卫生领域的一部职业性法律规范,《中华人民共和国医师法》(以下简称《医师法》)对于保障医生合法权益、规范医生执业行为具有其他部门法难以比拟的作用,因此,当引入Tarasoff 规则时,需要对其中可能涉及的条款予以增补。 本文认为,相关立法衔接可以采取下述两种方案。 其一,我国《医师法》第二十三条要求医生对患者隐私及个人信息履行保密义务,然并未规定例外情形。 未来可效仿《中华人民共和国律师法》第三十八条(8)我国《律师法》第三十八条规定:“律师应当保守在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密,不得泄露当事人的隐私。 律师对在执业活动中知悉的委托人和其他人不愿泄露的有关情况和信息,应当予以保密。 但是,委托人或者其他人准备或者正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪事实和信息除外。”,就医生保密义务之例外予以明确。 其二,可以在《医师法》第三十三条(9)我国《医师法》第三十三条规定了医生须及时向所在医疗卫生机构或者有关部门、机构报告的六种情形,其中第一项“发现传染病、突发不明原因疾病或者异常健康事件”及第五项“发现患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡”均涉及患者隐私问题。中新增涉及Tarasoff 规则的上报事项,譬如加入“发现患者具有严重危害公共安全、他人人身安全的紧迫危险”等类似事由。 同时,该条规定的医生上报义务对象限于医疗卫生机构及其他部门、机构,未来也可考虑进一步扩大告知的对象,纳入潜在受害者等利益相关者。 实际上,从修法动向上看,这也从一个侧面反映了医生公益义务不断扩大的发展趋势:《医师法》第三十三条是在《中华人民共和国执业医师法》第二十九条的基础上修订的,而第二十九条规定上报的事由仅限于“医疗事故或者发现传染病疫情”以及“患者涉嫌伤害事件或者非正常死亡”两种情形。 再次,对于一些极易影响公共安全的职业,应当进一步完善强制体检制度。 目前,我国针对特殊职业施行的强制体检制度,多是为了预防职业疾病,保护劳动者合法权益,如《中华人民共和国劳动法》第五十四条,《中华人民共和国船员条例》第二十二条。 相较而言,为保护第三人合法权益或公共利益而在效力层级较高的法律文件中规定强制体检制度的现象并不多见,未来可根据不同行业的具体情况逐步拓宽强制体检制度的覆盖面。 譬如我国近年来频繁出现公交车司机在驾驶过程中因心理问题或者突发猝死、昏厥、虚脱等情况而致严重交通事故,对于该类职业,可在规章、条例等级别的规范文件中规定相应的健康检查内容,避免单位内部体检流于形式、各地标准不一、缺少常态化与制度化,从而维护公共安全。 我国医疗卫生领域的社会组织,如中国医院协会、中国医师协会,可在其制定的行业指南中对于医生披露患者信息的行为加以引导,为医疗实务提供可操作性的行为准则。 同时,上述协会组织也应当注重培养医生在行医过程中的相关法律意识,并在职业教育中增设课程加以训练。 当患者存在威胁第三方的风险且无法令其停止时,为了减少医务人员法律上可能面临的未知风险、维系良好的医患关系,最好的方式是先取得患者自身的同意,除非征求同意不具备可行性(10)征求患者同意不具有可行性的典型情形包括:(1)在患者意图对第三人实施暴力,有理由相信寻求同意会使自己或其他人面临严重伤害的风险;(2)寻求同意可能会破坏披露的目的,例如妨碍预防、发现或起诉严重罪行;(3)必须迅速采取行动,概因没有充足时间与病人接触;(4)已无法与患者本人取得联系;(5)患者本人不能完全行使同意权,且无法联系其监护人或家属。。 征求病患的同意,既可以通过明示的方式,也可以通过推定的方式。 当采取明示方式时,为避免出现事后争议,可通过书面形式进行。 病患于同意声明中应载明同意的事项、范围以及隐私可向何人披露等授权内容,其文字表达应明确而具体,不得含糊不清,不宜采用概括性条款。 当采取推定的方式时,患者本人虽未明确同意,但可通过其行为表现推知其同意。 举例来说,在相关第三人在场时,病患仍询问医生检验结果,若此时医生当场告知,并不违反相关保密义务。 当然,若法律设置了强制性披露义务,即便患者拒绝亦无关宏旨,医生可径直披露。 若无法征得患者同意,且法律上又无强制披露义务时,医务人员是否应当披露病患隐私信息,须综合考虑以下六个方面的问题:(1)披露行为对患者造成的潜在伤害或痛苦;(2)社会普通公众对医生的信任基础是否因信息披露而产生动摇;(3)信息不披露对他人的潜在危害;(4)信息披露给他人及社会带来的潜在利益;(5)待披露信息的性质;(6)在不侵犯患者隐私的情况下,是否可以避免损害发生,如果不能,披露患者隐私的最低限度是多少。 针对暴力侵害型的患者,在信息披露过程中是否需要相关执法部门的介入,得视具体情况而定。在此,可借鉴美国明尼苏达州的做法,即无法联系潜在受害者时,才通知警方出面[27]。 这种做法具有如下益处:患者仅仅为犯意表示,如果直接报警恐浪费警力;在能够联系到第三人的情况下,将是否报警交由该第三人自行选择,毕竟只有当事人才更能知晓自己的真实处境,也更能做出准确的预判;若患者实际上并无犯意,不直接选择报警也有利于患者与第三人间关系的修复。 当然,在进行专业性判断时,如果确实具有紧迫危险性,医生应当同时做好通知执法部门和潜在受害者的双重准备。 当受害者可能是不特定的公众时,医生只能直接联系执法部门。 必须指出的是,即使医生负有披露患者隐私的义务,但此种信息披露也应遵循一定的法律原则。首先是权利协调原则:当隐私权和知情权冲突时,应当准确把握公开隐私的范围,与目的无关的隐私不应公开,并尽量减少牵涉或者影射无关人员。 其次是比例原则:对于披露信息的尺度及数量,应当结合目的之实现、给个人或者社会带来之利益、给患者本人带来的伤害等多重因素进行综合考量,在目的、手段的关系上,必须是适当的,避免过犹不及,将不利影响限制在尽可能小的范围和限度之内;同时应尽量降低信息的可识别性,并在目的达成时对信息进行脱敏处理。 再次是维护人格尊严原则:人格尊严与人权息息相关,是人享有其他权利的基础性前提,因此医生披露之信息不应成为羞辱他人人格之利器。 最后是安全性原则:应当确保对患者信息的收集、使用、传递、储存整个链条环节的安全性。 一旦医务人员做出披露或者不披露的决定,应立即对上述流程所涉细节以及做出决定的原因加以记录,以示已经遵循了医疗规范的相应要求。 这种情况下,即便医生的判断有误,但其只要是遵循了行业指南而行事的,那么也应被推定为善意。 实际上,在儿童保护的“强制报告制度”当中,各国的做法也是类似的,即采取“善意和真诚”(good faith)的原则,只要根据自己专业知识进行合理判断,如果最终证明并不存在儿童受虐的问题,医生仍可豁免法律责任,除非有相反的证据证明其具有恶意[28]。 下图概括式地描绘了医务人员披露患者隐私的流程,是对上述文字的一个直观展现。 Tarasoff 规则下医生信息披露流程图 基于患者隐私权的保护,各国法律及执业守则往往会规定医生负有严格的保密义务,然医生职业之特性决定了这一义务在一定情形下应有所突破,囿于单一的价值取向只会使医生陷入法律与伦理的两难——医生出于至善之目的挽救第三人生命安全,却同时可能承受行业纪律处罚甚至是法律风险,另外更极易衍生防卫性医疗,即医生局限于依照现存法律行事,而罔顾社会伦理,此有悖于医生救死扶伤之道,于社会而言恐非幸事。 而Tarasoff 规则的出现与适用则有利于解决医生所面临的上述困境,其价值取向在于消除人性中的趋利主义与冷漠主义,引导医生树立以人为本的职业观念。 现下,我国民事立法与公共卫生立法对于Tarasoff 规则的重视度明显不够,医务人员信息披露义务的相关规定仍显滞后和孱弱,本文通过对Tarasoff 规则的源起、发展及其正当性基础的论述,旨在为我国的立法与司法实践提供一个关于责任问题以及侵权义务的性质和来源的分析框架,为我国引入并本土化Tarasoff 规则进行必要的理论铺垫。四、借鉴与纾解:“Tarasoff”规则之中国因应

(一)Tarasoff 规则在我国的立法模式选择

(二)Tarasoff 规则与我国相关立法的衔接

(三)行业指南下医务人员的实务操作

五、结语