叶燮以“诗风正变论”为核心的文学史观

2022-07-18唐芸芸

唐 芸 芸

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

诗歌正变、宋诗价值与师古观是三个相互关联的观念。厘清诗歌的正变,确立诗歌史各阶段的发展关系,才能确立师古方向。而在清代“唐宋诗之争”的语境中,显然对宋诗的价值认定,是正变讨论的重点,也决定了师古观念的表达。

一、“诗风正变论”

关于“正变”的理论,传统诗学中有两个指向。一个是时运与诗运关系的“正风变风”;另一个是指涉诗体的含义,即正统(成熟、典范)的创作被视为“正体”,突破正体的即为“变体”。由于正风变风的价值判断,机械套用太明显,而清人对正体变体的质疑,伴随着对过分“崇正抑变”的明七子的批判而越发明显。叶燮的讨论,限制了“正风变风”,摒弃了以辨体为基础“诗体正变”,是为“诗风正变”论。

众所周知,叶燮将“正变”分为“系乎时”和“系乎诗”两段,“系乎时”的是“正风变风”,成功地巩固了《三百篇》作为源头和典范的绝对地位。“系乎诗”的部分,叶燮认为诗歌的价值与时代政治不存在必然联系。《原诗》中有两段话集中论文学史中的“变”。在汉魏至宋阶段,“变”必须具备“启盛”和“变中有因”两个特征。

(一)“启盛”之变

我们先来看叶燮对“变之始”的确立。苏、李创为五言,但不能称为“变”之始。叶燮将“变之始”的冠冕给了建安、黄初之诗:

建安、黄初之诗,因于苏、李与《十九首》者也。然《十九首》止自言其情,建安、黄初之诗乃有献酬、纪行、颂德诸体,遂开后世种种应酬等类。则因而实为创,此变之始也。《三百篇》一变而为苏、李,再变而为建安、黄初。建安、黄初之诗,大约敦厚而浑朴,中正而达情[1]16。

叶燮认为,《十九首》“因而实为创”,“因”的是“自言其情”,“创”的是在“体”上有所开拓,“乃有献酬、纪行、颂德诸体,遂开后世种种应酬等类”,即开篇所谓的“规模体具于汉”。虽然“《三百篇》一变而为苏、李,再变而为建安、黄初”,但只有建安、黄初带来了“敦厚而浑朴,中正而达情”的审美趣味,对文学史产生了巨大影响。可见,仅仅是新诗体的出现,还不能称之为“变”,而必须是新诗体的成熟,并以此形成诗坛盛况。故而叶燮总结“建安之诗,正矣,盛矣”[1]62。

但凡被叶燮定为“变”的,无论是六朝、初唐沈宋的小变,还是开、宝诸诗人以及杜甫、韩愈、苏轼的大变,并不是一般意义上的“变化”,而是带有价值判断的,均有“启盛”的功能,所谓“正有渐衰,故变能启盛”[1]62。如开、宝诸诗人“始一大变,彼陋者亦曰:此诗之至正也。不知实因正之至衰,变而为至盛也”[1]62,如苏轼“境界皆开辟古今之所未有,天地万物,嬉笑怒骂,无不鼓舞于笔端,而适如其意之所欲出。此韩愈后之一大变也,而盛极矣”[1]68,都是开启诗歌盛况的变化。

对于宋诗,叶燮论诗序列里说:“苏舜卿、梅尧臣出,始一大变,欧阳修亟称二人不置。”他以苏、梅作为真宋诗的开始:

开宋诗一代之面目者,始于梅尧臣、苏舜钦二人。自汉魏至晚唐,诗虽递变,皆递留不尽之意。即晚唐犹存余地,读罢掩卷,犹令人属思久之。自梅、苏变尽崑体,独创生新,必辞尽于言,言尽于意,发挥铺写,曲折层累以赴之,竭尽乃止。才人伎俩,腾踔六合之内,纵其所如,无不可者;然含蓄渟泓之意,亦少衰矣。欧阳修极伏膺二子之诗,然欧诗颇异于是。以二子视欧阳,其有狂与狷之分乎[1]390?

叶燮认为苏、梅之变唐,比唐前其他时期的变化都大。汉魏至晚唐,即使有变,保留着对“不尽之意”的追求,而宋诗,从梅、苏对西崑体的彻底反驳开始,就追求“辞尽于言,言尽于意”的“尽”,并且是发挥一切力量的“竭尽乃止”。这样虽然少了含蓄渟泓之意,但也使得人类各种表现功夫都有极致伸展的机会。叶燮创造性地指出了梅尧臣、苏舜钦对宋诗的贡献。梅、苏之“大变”,也是“启盛”。后以苏轼为最大成就者:“如苏轼之诗,其境界皆开辟古今之所未有,天地万物,嬉笑怒骂,无不鼓舞于笔端,而适如其意之所欲出。”便是所谓“才人伎俩,腾踔六合之内,纵其所如,无不可者”之极致,所以为“韩愈后之一大变也,而盛极矣”,“自后诸大家迭兴,所造各有至极。今人一概称为宋诗者也”。宋诗虽然与唐诗不同,但同样表现出了诗歌的最大价值。

这里展示了叶燮对蕴藉与发露的态度。梅、苏二人开拓的宋诗境界,发露特征越发明显,叶燮对此毫不讳言,可见他仍然是以蕴藉、发露分唐、宋。但是他并没有价值上的轩轾,并没有因此将宋诗逐出文学史,或者他认为“发露”是为宋诗的特点,但不是其致命缺点。叶燮有一个凿石得宝的重要譬喻:“非故好为穿凿也,譬之石中有宝,不穿之凿之则宝不出。且未穿未凿以前,人人皆作模棱皮相之语,何如穿之凿之之实有得也。”[1]68以石头凿宝的譬喻指出,与其人人都为了坚持“蕴藉”而追求诗意朦胧,导致模糊不明,还不如铺写极致,清楚地脱开宝之覆盖,直接让宝之光闪耀于庭。“发露”并不是宋人故意与唐人立异,而是藏宝之石已经被唐人之蕴藉点化形容殆尽,再沿袭唐人就只能是作“模棱皮相之语”。这是存着与唐人一样求“宝”心态的宋人,在唐人之后必定选择的求宝道路。叶燮似乎更看重的是宋诗的“发挥铺写,曲折层累以赴之,竭尽乃止。才人伎俩,腾踔六合之内,纵其所如,无不可者”。从蕴藉到发露,这是文学史发展的必然。叶燮之所以承认宋诗对唐诗之“变”,正是因为宋诗此变带来了诗坛之盛。

至于“小变”,也具有开拓诗坛的影响,只是程度与“大变”有别。如叶燮对六朝诗的定位:“间能小变,而不能独开生面。”“小变”究竟是什么程度呢?六朝诗坛将汉魏诗的“敦厚而浑朴,中正而达情”变为各种具体的、鲜明的风格:陆机之缠绵铺丽、左思之卓犖磅礴、鲍照之逸俊、谢灵运之警秀、陶潜之澹远、颜延之之藻缋、谢朓之高华、江淹之韶妩、庾信之清新等等,均“矫然自成一家”[1]16,丰富和拓宽了诗歌的发展方向。但由于六朝诗人力小,没有人可以以一己之力延播整个诗坛,即不能“独开生面”,是为“小变”。

人们常将晚唐诗与六朝诗的诗史地位进行类比。叶燮承认晚唐诗的特色是衰飒,但并不以此为贬[1]386,且认为晚唐诗“以陈言为病”,而韩愈也持此论,但韩愈是“大变”,而晚唐诗人由于缺乏韩愈的才力,“日趋于尖新纤巧”[1]69,即走向并集中于某一类体格。晚唐诗相对前代是有“变化”,但并未带来诗坛盛况,也不能如六朝诗一样风格多样并存,“矫然自成一家”,故不能称为“小变”。

在叶燮的论“变”系统中,除了建安诗,后人都是“变”。也就是说,文学的发展主要以“变”为动力。他在阐述“变”的时候,特别强调“变”与“力”的关系。所谓“力大者大变,力小者小变”,而“力”在才胆识力的综合论述中,是为“主体独创性及作品生命力的生理、心理乃至精神的力量”[2]354。力大者不是不能摹仿,而是因为其力大,所以要“变”。在诗史盛衰的交替中,“盛”是由“变”带来的。汉魏至宋的诗歌之“变”是具有文学史价值的,即“变=盛”。

(二)变中“有因”

叶燮非常关注建安诗与苏、李诗及《十九首》的关系,并且强调其是“因而实为创”;对盛唐的评价“大变于开元、天宝高、岑、王、孟、李:此数人者,虽各有所因,而实一一能为创”[1]17,也指向因与创的关系:说明叶燮论“变”,强调与文学史传统的关联,这是与明代公安派的根本区别。叶燮试图评价被对明七子纠偏的“楚风”:“抹倒体裁、声调、气象、格力诸说,独辟蹊径,而栩栩然自是也。夫必主乎体裁诸说者,或失则固,尽抹倒之,而入于琐屑、滑稽、隐怪、荆棘之境,以矜其新异,其过殆又甚焉。”[1]238即公安派只强调“变”,抹杀了体裁、声调、气象、格力等标准,导致矫枉过正。要“启盛”,则必须“有因有创”。因、创二者结合,才是“启盛”之“变”。

所以,“系乎诗”之“变”,必须具备两个特征:一个是“启盛”,另一个是变中“有因”。最典型的例子莫过于集大成的杜甫。杜甫“包源流,综正变”,“合汉、魏、六朝并后代千百年之诗人而陶铸之”。其有“因”,“自甫以前,如汉魏之浑朴古雅,六朝之藻丽秾纤、澹远韶秀,甫诗无一不备。然出于甫,皆甫之诗,无一字句为前人之诗也”。这是相当高厚的识力;也有“变”,由于杜甫“力”大,这个“变”,是在文学史上产生深远影响的“变”:“自甫以后,在唐如韩愈、李贺之奇奡,刘禹锡、杜牧之雄杰,刘长卿之流利,温庭筠、李商隐之轻艳,以至宋、金、元、明之诗家称巨擘者,无虑数十百人,各自炫奇翻异;而甫无一不为之开先。”[1]68杜甫的面目,在历史上呈现出独一无二又相因相继的状态,包含着“因”与“创”,又为后世提供了“因”与“创”的典范,故而定其为“大变”。

在《原诗》外篇中叶燮还以七古为例,详述杜甫的地位:

苏辙云:“《大雅·绵》之八九章,事文不相属,而脉络自一,最得为文高致。”辙此言讥白居易长篇拙于叙事,寸步不遗,不得诗人法。然此不独切于白也。大凡七古,必须事文不相属,而脉络自一。唐人合此者,亦未能概得。惟杜则无所不可。亦有事文相属,而变化纵横,略无痕迹,竟似不相属者,非高、岑、王所能几及也[1]446。

叶燮引苏辙之语,认为《诗三百》的雅颂传统呈现出的特征是“事文不相属,而脉络自一”。事之铺陈,本与文脉为二。但成文就必须以“文”的脉络为主,牺牲叙事功能,而不是事无巨细地托出。也就是说:七古长篇中的“事”,可以通过诗歌进行恢复、补充,但是不能直接将七古长篇作为“事”的记录。但杜甫却做到这一点,将事之脉与文之脉合一。且“变化纵横,略无痕迹,竟似不相属者”,这就是杜甫的厉害之处,甚至有超越经典的地方。但叶燮没有分析具体的诗法,他似乎无意于示人以可学习的具体之法,一直用心于完善诗歌理论。对杜诗这类诗法的揭示,要到后来的翁方纲才完成。

叶燮同样十分重视杜甫对后人的影响:“而甫无一不为之开先”。那么,究竟后人继承了杜甫的某些特质,是不是也能像杜甫一样,“有因有创”,“出于甫,皆甫之诗”,而能自成一家?比如韩愈“为唐诗之一大变,其力大,其思雄,崛起特为鼻祖。宋之苏、梅、欧、苏、王、黄,皆愈为之发其端”[1]68。那么,韩愈的“变”就在于“力大、思雄”,都在诗歌中体现。这里主要指的是韩愈的古体。而前面说到韩愈、李贺都得杜甫之奇奡,为何只有韩愈为大变?正是因为韩愈力大、思雄,强调的是“气”的铺陈和表达。这在宋代是很明显的。在叶燮看来,韩愈对后人的影响,比杜甫更具体,或者可以说,杜甫对宋诗的影响,其中重要的一部分是通过韩愈“力大、思雄”的奇奡来实现的。正说明韩愈能自成一家的原因在于有“因”有“创”。

(三)因=衰

叶燮论“变”,其价值不仅仅在于改“变=衰”为“变=盛”,更在于打破了“因=盛”的等式,这才是对明七子最有力的打击。

明七子主张“文必先秦两汉,诗必汉魏盛唐”,审美理想与师法策略结合,将宋诗移出文学史,其思路的前提是:“因”才是诗歌发展的绝对动力,即认为诗歌的体格、声调、命意、措辞、风格、情感等,都是“有数”的。无论是李梦阳的“祖格本法”,还是何景明稍作调整的“舍筏登岸”,抑或李攀龙的“唐无五言古诗而有其古诗”等,尽管后来者多少都意识到一味摹拟的弊端,并试图修正,但始终都坚持“因=盛”这个前提。如胡应麟总结的“盛唐而后,乐、选、律、绝,种种具备,无复堂奥可开,门户可立”[3]349,即唐以后诗歌发展的内核,“因”是绝对的主宰。只有“因”,“传承”古人才可能带来诗坛的兴盛,这也是明代诗坛的主导方向所以,“因=盛”。

而叶燮打破了这个等式,认为若只有因循,便会给诗坛带来衰败。如果说文学史的“盛”,是由“变”带来的,那么,文学史的“衰”,其实是由“有因无变”带来的:如建安之诗,正矣,盛矣,相沿久而流于衰[1]62;“唐初沿其卑靡浮艳之习,句栉字比,非古非律,诗之极衰也。而陋者必曰:此诗之相沿至正也。不知实正之积弊而衰也”[1]62;“开、宝之诗,一时非不盛,递至大历、贞元、元和之间,沿其影响字句者且百年,此百余年之诗,其传者已少殊尤出类之作,不传者更可知矣。必待有人焉起而拨正之,则不得不改弦而更张之”[1]69。叶燮诗学对“变=盛”的确立,让宋诗成功进入文学史,对“因=衰”的阐述,则一针见血地戳中了明七子的要害。这比仅仅围绕“摹拟”来批驳明七子,更具眼光,也更有力。

(四)由“启盛”之变到“改变”之变

在《原诗》对诗歌发展的陈述中,叶燮都以宋诗为分水岭(叶燮在后文的陈述中也有“宋元”合论):

自是南宋、金、元,作者不数十年而一变,或百余年一。大家如陆游、范成大、元好问为最,各能自见其才。有明之初,高启为冠,兼唐、宋、元人之长,初不于唐、宋、元人之诗有所为轩轾也[1]16。

自后或数十年而一变,或百余年而一变;或一人独自为变,或数人而共为变:皆变之小者也。其间或有因变而得盛者,然亦不能无因变而益衰者[1]70。

叶燮似乎对宋以后诗坛大变、小变、盛或衰的判定兴趣不大,都出于概括或者罗列。不过我们可以类推出所谓“各能自见其才”,或相当于“矫然自成一家”,属于“小变”;“高启为冠,兼唐、宋、元人之长,初不于唐、宋、元人之诗有所为轩轾也”,也与杜甫的“承前”有相似之处,但“启盛”之力不强,也可算作“变之小者”。

而所谓“其间或有因变而得盛者,然亦不能无因变而益衰者”,便明确指出宋以后之“变”会带来“衰”。这昭示了叶燮理论中“变”的含义发生了改变。那么再加上《三百篇》的正变观,《原诗》中共论有三种“变”:

第一,《三百篇》中的“变”。这是与时代关联的“正风变风”之“变”。

第二,“启盛”“有因”之变。主要用于讨论建安至宋之诗,其中的“变”,包括“因”与“创”,而“变”也不是一般意义上的“创”,必须是带来诗坛盛况的“变”,是有价值判断的。当然这是立足于诗史的、有别于“诗运与时运”的判断。

第三,“改变”之变。主要讨论的是宋以后之诗。“变”既可以带来盛,也可以带来衰;这个“变”,取消了价值判断。

“启盛”之变是以宋诗为顶点,也以宋诗为终点,蒋寅先生也持此论:“通观叶燮的诗论,还可以发现他对诗歌史有一个独特见解,那就是以宋诗为讨论诗歌艺术发展的终点。”“叶燮公然将宋诗置于诗歌发展的顶点,不能不说是有过人的胆识。”[4]336-337宋以后诗歌,肯定还会“变”,尽管叶燮说有“变而得盛”者,但却并未明确指出,这个“盛”想来也只能出于“小变”。所以,基本上在宋以后,诗歌已无“大变”。而且还存在“变而衰者”。这个“变”,不再是具有价值判断的“启盛”之变,而只是“改变”之意了。

(五)“变化”而不失其正

明七子以诗体正变为基础提出的“诗必汉魏盛唐”,即昭示了每一种诗体均有“正体”“变体”之别。被定义为“正”的诗歌,展示的是各个诗体的成熟状态;有多少诗歌体裁,就会有多少“正体”。这样的思路,确实深入了诗歌发展的细处。但如此一来,似乎文学史中各个诗体都是自行其道,自足创立、发展、成熟,诗歌史便被分裂为各个独立的诗体发展史。

但在叶燮诗学中,“正”的内涵及地位,始终是确定的,在“正变系乎诗”的时代,“正”只有一个,那就是建安诗。其他时段的诗歌,始终不能名之为“正”:

唐初沿其卑靡浮艳之习,句栉字比,非古非律,诗之极衰也。而陋者必曰:此诗之相沿至正也。不知实正之积弊而衰也。迨开、宝诸诗人,始一大变,彼陋者亦曰:此诗之至正也。不知实因正之至衰,变而为至盛也[1]62。

叶燮将明七子作为近体之“正”的盛唐,也划入为“变”。盛唐诗即使是“大变”,也不可能得到“正”的地位。叶燮的“正”,比明七子的范围要小得多。对“正”的严格把控,体现了他突破辨体意义上的“正变”论,并不以诗体相分别,而是将后《诗经》时代的诗歌视为一个整体,统观其盛衰变化。这是一个新的视野,也符合其宇宙变化的普遍性真理的思路。

叶燮又用“正”将整个中国诗歌发展史联系起来:

《诗》变而仍不失其正,故有盛无衰,诗之源也[1]58。

终不可易曲房于堂之前,易中堂于楼之后,入门即见厨而联宾坐于闺闼也。惟数者一一各得其所,而悉出于天然位置,终无相踵沓出之病,是之谓变化。变化而不失其正,千古诗人惟杜甫为能。高、岑、王、孟诸子,设色止矣,皆未可语以变化也[1]114。

可见,对于“不失其正”的解释,叶燮也是分“系乎时”和“系乎诗”两个时代的。《原诗笺注》引叶燮《汪文摘谬》分析,叶燮认为孔子强调思无邪,是存正而黜邪,不是存正而黜变,孔子并没有正变之说,《诗三百》的正、变都是思无邪的[1]64-65。所以第一阶段的“变而不失其正”的“正”,即“思无邪”。这也是一直传承贯穿诗歌史的核心:

诗道之不能不变于古今而日趋于异也,日趋于异,而变之中不变者存,请得一言以蔽之,曰:雅。雅也者,作诗之原,而可以尽乎诗之流者也。自《三百篇》以温柔和平之旨肇其端,其流递变而递降。温柔流而为激亢,和平流而为刻削,过刚则有桀奡诘聱之音,过柔则有靡曼浮艳之响,乃至为寒、为瘦、为袭、为貌,其流之变,厥有百千,然皆各得诗人之一体,一体者,不失其命意措辞之雅而已。所以平奇、浓淡、巧拙、清浊,无不可为诗,而无不可以为雅。诗无一格,而雅亦为无一格[5]418-419。

叶燮在这里非常清楚地指出了诗歌“源”与“流”中都存在着“雅”,温柔者、激亢者、和平者、刻削者都如此,这正是涌动发展的文学史中亘古不变的精髓。叶燮后文论述了白居易的俚俗:

白居易诗,传为老妪可晓。余谓此言亦未尽然。今观其集,矢口而出者固多,苏轼谓其“局于浅切,又不能变风操,故读之易厌”。夫白之易厌,更甚于李;然有作意处,寄托深远。如《重赋》《致仕》《伤友》《伤宅》等篇,言浅而深,意微而显,此风人之能事也。至五言排律,属对精紧,使事严切,章法变化中,条理井然,读之使人惟恐其竟,杜甫后不多得者。人每易视白,则失之矣。元稹作意胜于白,不及白舂容暇豫。白俚俗处而雅亦在其中,终非庸近可拟。二人同时得盛名,必有其实,俱未可轻议也[1]377。

这就是所谓的“诗无一格,雅亦无一格”,后来袁枚以雅驯分唐宋,正是继承了叶燮,并进一步否定了以“格”分唐宋。白居易之俚俗,实则雅在其中。叶燮特别强调了诗歌发展的丰富性,这是由“变”产生的,即使是从源“流递变而递降”,但这是发展的趋势。因为“只因不变”,只能带来“衰”。而叶燮对诗歌史之变的强调,正是提示了后人学习的重点,在于不依违“雅”的变。

我们发现一个问题:在“系乎诗”的时代,叶燮说只有杜甫才能做到“变化而不失其正”,而“高、岑、王、孟诸子,设色止矣,皆未可语以变化也”。但叶燮又定盛唐为“大变”时代并赞赏有加,盛唐时代自然包括高、岑、王、孟诸子。二者是否产生了矛盾?实则,这里所说的“变化”,当是“变”与“化”,是在胸襟、取材、匠心、设色之后更高一级的变化神明,“杜甫,诗之神者也。夫惟神,乃能变化”[1]114。而杜甫“包源流,综正变”,以无一不备的变化神明的力度,“与天地相终始,与《三百篇》等”[1]177。于是,两个时段的“变而不失其正”就联系起来了。

二、诗论“工拙”与宋诗价值的凸显

叶燮既然持“诗风正变论”,那么“正变”究竟为何?那便是以“工拙”论诗,这已经为研究者注意[6],但所论有待深化。叶燮“工拙”的具体思路,是与踵事增华的讨论联系在一起的:

彼虞廷“喜”“起”之歌,诗之土簋、击壤、穴居、俪皮耳。一增华于《三百篇》,再增华于汉,又增华于魏,自后尽态极妍,争新竞异,千状万态,差别井然。苟于情、于事、于景、于理,随在有得,而不戾乎风人永言之旨,则就其诗论工拙可耳,何得以一定之程格之,而抗言《风》《雅》哉[1]44?

叶燮主张以“工拙”论诗是为反对“一定之程格之”而言的,即“诗无定格”的观点,对袁枚产生了很大影响。这是关于踵事增华的总论,叶燮还用了很多具体的譬喻进行陈述,其中重要的有树木之喻、屋宇之喻和绢画之喻,如表1所示:

表1 叶燮诗论使用的譬喻

正如前文讨论的,虽然梅尧臣、苏舜钦“含蓄渟泓之意,亦少衰矣”,但是叶燮并没有因此将宋诗逐出文学史。况且,按踵事增华的发展脉络,叶燮似乎更看重“发挥铺写,曲折层累以赴之,竭尽乃止。才人伎俩,腾踔六合之内,纵其所如,无不可者”,与强调苏轼“境界皆开辟古今之所未有”是一样的。所以,叶燮的“踵事增华”,重点是对诗歌面对的“世界”的开拓,即对理、事、情更广泛的把握和更细致的表达。

从表1可以看出,叶燮对诗史踵事增华的分段,亦止于宋,与其对启盛之“变”的讨论基本一致,“自宋以后之诗,不过花开而谢,花谢而复开”。有研究者认为这与“踵事增华”说矛盾[7],实则不然。针对宋诗的变化,明人认为宋诗偏离传统之处,叶燮正定其为“能事益精”。传统诗歌发展到宋诗才算最终定型,后世再无法开设新的途径,就“踵事增华”的发展来说,已经结束了。从这个意义上说确实如此。

我们注意到:绢画之喻与树木之喻,对诗歌“能事”的断限是不一样的。树木之喻认为“宋诗则能开花,而木之能事方毕”,而绢画之喻则认为盛唐诗是能事大备,宋诗是能事益精。当然这与喻体的不同性质有关。树木是自然之物,以完整的生命过程为周期;而绢画是艺术品,以艺术效果的完成为周期。如果以对象的性质相近来看,显然同样可视为艺术品的诗歌,与绢画之喻更接近。

《原诗》外篇中还有一段关于“工拙”的重要言论:

汉魏诗不可论“工拙”,其工处乃在拙,其拙处乃见工,当以观商周尊彝之法观之。六朝之诗,工居十六七,拙居十三四,工处见长,拙处见短。唐诗诸大家、名家,始可言工,若拙者则竟全拙,不堪寓目。宋诗在“工拙”之外,其工处固有意求工,拙处亦有意为拙。若以“工拙”上下之,宋人不受也。此古今诗“工拙”之分剂也[1]346。

叶燮对“拙”的价值判断也是有变化的。汉魏之诗不可以论“工拙”,是因为“敦厚而浑朴,中正而达情”,自然浑然一体。从六朝开始注重辞藻、声音、句式等,“工”“拙”开始分野,“工处见长,拙处见短”,“工”“拙”已有高下之别。唐诗“拙”者全“不堪寓目”,真正进入文学史的大家,其诗皆“工”。也就是说,唐代诸大家、名家其诗歌树立了“工”的典范。但到了宋代,若一味求“工”,必然会步唐人印尘,所以宋诗的妙处就在于求“工拙之外”。当宋人达到“工处固有意求工,拙处亦有意为拙”的时候,他们对诗歌的把握可谓到了“诸法变化”“无所不极”的地步。六朝,“工”“拙”分明,以篇什论;而唐代,或“工”或“拙”已经成为诗人的整体特征,以诗人论。“工”与“拙”在六朝与唐代是一个判断高下的概念。但到了宋代,“工拙”已然成为诗人笔下玩转的技巧。从诗不分“工拙”,到崇“工”黜“拙”,到有意为“工拙”,正体现了诗歌史在艺术表现上的踵事增华。

那么,宋人的有意为“工拙”,其实也是一种“工”。这就是叶燮发现的宋诗独特价值。“踵事增华”顶点的意义,正在于此。如此,我们便可体会绢画之喻所言“宋诗则能事益精,诸法变化,非浓淡远近层次所得而该,刻画博换,无所不极”,正是“在工拙之外,其工处固有意求工,拙处亦有意为拙”之意。

关于“工拙”,叶燮又有言:

不读“明”“良”、《击壤》之歌,不知《三百篇》之工也;不读《三百篇》,不知汉魏诗之工也;不读汉魏诗,不知六朝诗之工也;不读六朝诗,不知唐诗之工也;不读唐诗,不知宋与元诗之工也[1]218-219。

这里所说的“工”,不是指向“工拙”的“工”,而指的是“工拙”的状态,包括前面所列的汉魏的“不分工拙”、六朝的“工拙参半”、唐代“拙者全拙,不堪寓目”,以及宋代的“有意为工拙”等。所以与前举具体时代的“工拙”表述并不矛盾。

因此,叶燮的“诗论工拙而不论时代”,其中的“工”与“拙”并非一对具有绝对高低价值判断的概念,而是对诗歌表达精致程度的一种陈述。在诗歌发展初始,这个陈述自然带有价值判断,但是在诗歌能事完毕精益求精的宋代,便可以根据表达需要而运用自如。这正是“又继之而读宋之诗、元之诗,美之变而仍美,善之变而仍善矣,吾纵其所如,而无不可为之,可以进退出入而为之。此古今之诗相承之极致,而学诗者循序反复之极致也”[1]224-226的具体表现。因为“宋人之心手日益以启”,人对自然万物及自身关系的思考日益深化,所以能“纵横钩致,发挥无余蕴”,典型如苏轼。

至此,我们可以得出,叶燮总结的宋诗价值,正在于宋诗之“变”不违“美”与“善”,而“变”则主要体现为“有意为工拙”。因为“工拙”的概念,很容易会被误会为从字句、结构的精巧上进行判断,所以叶燮特别强调“不必斤斤争工拙于一字一句之间”。他详细分析了这种计较“工拙”于字句间的风气:“乃俗儒欲炫其长以鸣于世,于片语只字,辄攻瑕索疵,指为何出,稍不胜则又援前人以证。不知读古人书,欲著作以垂后世,贵得古人大意,片语只字稍不合,无害也。必欲求其瑕疵,则古今惟吾夫子可免。”并详细列举《孟子》、杜诗中与经典的出入,认为如果“不观其高者、大者、远者,动摘字句,刻画评驳,将使从事风雅者,惟谨守老生常谈为不刊之律,但求免于过斯足矣,使人展卷有何意味乎?”若非要与古人经典之说点滴求合,那就只要读古书就好了,何必要理会后人所写呢?所以强调“诗之工拙,必不在是”。后来可观者,必在其高者、大者、远者[1]263-264。

叶燮从“工拙”论诗的角度,分析出了宋诗的独特价值。他讨论与学古有关的胸襟、取材、用材、设色时,分析的都是含有宋诗的文学史,这才是真正的文学史视域。对于宋诗的议论、以文为诗等,叶燮直接指出这些特征从来就有:“从来论诗者,大约伸唐而绌宋。有谓:‘唐人以诗为诗,主性情,于《三百篇》为近;宋人以文为诗,主议论,于《三百篇》为远。’何言之谬也!唐人诗有议论者,杜甫是也。杜五言古,议论尤多。长篇如《赴奉先县咏怀》《北征》《八哀》等作,何首无议论?而以议论归宋人,何欤?彼先不知何者是议论,何者为非议论,而妄分时代耶?且《三百篇》中,二《雅》为议论者,正自不少。彼先不知《三百篇》,安能知后人之诗也?如言宋人以文为诗,则李白乐府长短句,何尝非文?杜甫前后《出塞》及《潼关吏》等篇,其中岂无似文之句?为此言者,不但未见宋诗,并未见唐诗。村学究道听耳食,窃一言以诧新奇,此等之论是也。”[1]416

三、叶燮的文学史观及其局限

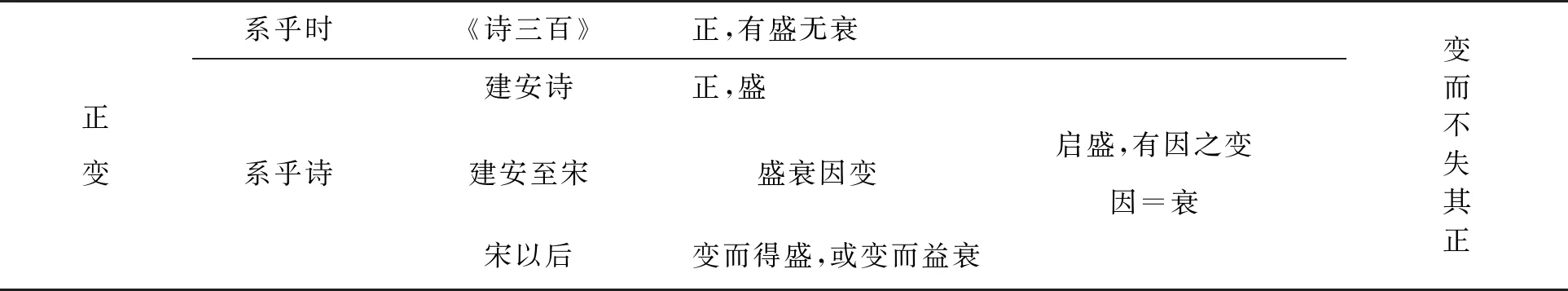

诚如学者所言,叶燮所持是发展的文学史观[8],“汉、魏、六朝、唐、宋、元、明之互为盛衰”,否定前盛后衰,或前衰后盛,否定以时代论诗,而是“以诗论诗”,所谓“正变系乎诗”。“夫自《三百篇》而下三千余年之作者,其间节节相生,如环之不断;如四时之序,衰旺相循,而生物,而成物,息息不停,无可或间也。吾前言踵事增华,因时递变,此之谓也。”[1]218-219我们可以进一步归纳为“诗风正变论”观照下的文学史观,如表2所示:

表2 “诗风正变论”观照下文学史观

建安至宋诗,作为中国古代诗歌的主体,诗坛状态都以“盛衰”评述。如果诗歌仅仅是“因”,即沿袭,则只会带来诗坛之“衰”;如果“有因有创”,则会带来诗坛之“盛”,即为“变”。“变”之大小,取决于诗人之力。诗歌的艺术特征在这个阶段发展成熟。但无论诗歌如何发展,都不可能再有“正”的出现,因为“正”只有一个。所以这个过程不再出现对“正”的讨论,当名之曰“盛衰因变”而非“盛衰正变”,“因”便已提示与“正”的联系。宋以后之诗,诗坛改变,有可能带来盛,也可能带来衰,但都只是花谢花开的过程。

与明七子相比,叶燮将“正”的范围苑囿于“敦厚而浑朴,中正而达情”的建安时代,突破了作为明七子的诗体正变,将诗歌发展视为一个动态的运作过程,避免了将诗歌史分解为各诗体发展史所带来的割裂感。这个过程有诗体的创变、诗人的识见和力道,以及时代审美风尚的变化等,而不仅仅是被独立出来的某诗体的首创、成熟、衰落的过程。而整个诗歌的发展,又始终由“正”进行关联,即可与六经相通的“雅”。尽管各个阶段都有鲜明的特色,但又有一线之关联,力运气骨、变化开阖,尽在其中。在叶燮的分析中,诗歌史充满了生气。

我们可能会质疑:叶燮既然是持发展的文学史观,那他以杜甫为诗歌发展顶峰的事实又似乎消解了“发展”的内在驱动力。实则不然,发展的文学史观与进化论是不一样的,并不是说后来者一定比前者好,叶燮也明确反对前衰后盛的说法。“发展”并不表示过程中不能出现“顶峰”,这个顶峰,是对已有文学史的评述,而不是对未来文学发展的预言。

叶燮以“诗风正变”论为基础的文学史观,认为文学史发展的动力主要来源于“变”,触及了唐宋诗之争的核心问题,所论也颇有见地。但其在具体的阐释范围和深度上存在理论缺失:

第一,内涵不统一导致意义无法最大化彰显,信服力降低。

叶燮对有价值的“变”确立了“启盛”和“有因”两个必不可少的因素,这是基于文学史的眼光得出的深刻结论。这个结论不但对既有文学史进行了分析,也有力地批判了明七子和楚风。但是,当叶燮的文学史论述线索真正指涉明七子和楚风时代的时候,他却将“变”的内涵转为了一般意义上的“变化”,而不再沿用“启盛”和“有因”的价值系统。似乎这个系统对宋以后的诗歌失去了阐述功能。这便让人产生疑惑:为何当直接面对明七子和楚风要进行价值评价的时候,叶燮的“变”却沦为普通意义了呢?那“启盛”和“有因”这两个促动文学史发展的重要因素,对纠正明七子和楚风的偏失,究竟意义何在?

其实我们仍然可以用“启盛”和“有因”这两个因素,对明七子和楚风进行价值评价:因为七子只“因”不“变”,而楚风又是只“变”不“因”,所以均不足与论。这样,“变”的概念就可以完成统一。统一的价值在于,其效果对应的是整个诗歌史,当然也可以继续沿用至评价清诗。但可惜叶燮并没有一以贯之。当“变”降低为一般意义上的“变化”,它就只能是一普通陈述而非诗学概念,“正”与“变”在概念的严明性上出现了不对等。

第二,普遍性价值确立的同时,缺乏具体理论问题的分析支撑,影响有限。

叶燮对汉魏至宋代的“变”所具备的特征,进行了详细的阐释,我们能体会到“变”的程度,但是其具体内涵却并不是很清楚:究竟“变”的是体、格,还是整体的篇章构成,表现方式抑或韵味体现等?在诗学讨论越发精细化的清代,这些问题都是关涉唐宋诗之争的核心理论问题,本该进行深入讨论。可能我们会说是“工拙”。其实在工拙的讨论中,叶燮只是指出了宋诗的独特性,但并没有对“工拙”本身的具体内容进行细化分析。叶燮强调“工拙”不在字句之间,而在其高者、大者、远者,可见“工拙”含义丰富,但至于“高者、大者、远者”究竟为何,却未有进一步的归纳整理。而且“工拙”并不是叶燮诗论的最核心概念。他分析时人之诗“未尝不工”,但不能睹其面目[1]287-288,原因正在于“工拙出乎人”。即在叶燮看来,“工拙”是人力可操控的,所以极有可能会掩盖其面目。所以他极力强调:“文之为道,当争是非,不当争工拙。工拙无定也,是非一定也。工拙出乎人,是非本乎天。故工拙可勉强,是非不可勉强也。且未有是而不工者,未有非而不拙者。是非明则工拙定。”[5]318在叶燮的论诗系统里,最高级别的概念为“是非”,即与他所论的“胸襟”有关。

缺乏对具体的理论问题的讨论,会导致对当下创作的影响受限。因为人们并不知道,在具体的体、格、篇章构成、表现方式、韵味体现等,文学史经历了哪些变化。那么,叶燮论“变”,就只是从新的更有说服力的角度,将唐诗、宋诗等高峰的价值进行了确立,但在价值的具体呈现,以及承接性方面,并没有更多贡献。这可能与叶燮的整体思路有关,尽管他是从文学史事实出发,但他的入手点和核心依据是宇宙变化的普遍性真理,这会在一定程度上忽视有关文学史细节发展的讨论。

进一步地,叶燮没有讨论与“正变”概念息息相关的“源流”。文学史的延续性并没有完整呈现。这个工作后来由他的学生沈德潜完成。

四、结 语

关于“正变”的辨析和讨论是清代诗学的重要理论问题。如果沿用传统的时运诗运正变观,会陷入机械论;若不破除明七子强化的诗体正变,则宋诗将无法进入文学史。对师古的讨论则可能无法顺利进行,这是“唐宋诗之争”的核心问题。叶燮以“诗风正变论”为核心的文学史观,规避了以上问题。他对“启盛”的论述,是基于对文学史发展脉络的持中评价而定的,梳理过程中呈现出来的对“因=盛”关系的批驳,直指明七子要害,对“变”中必须有“因”的强调,也有力地批驳了楚风的偏失。《原诗》在讨论宋后诗时,“启盛”之变被置换成了“改变”之变,以对宋诗的价值判断为基础,即“有意为工拙”,这也是宋诗之“变”,与“踵事增华”相应。同时,叶燮将“正”限制在建安诗,打破了诗体正变论的辨体观,将诗歌史视为一个动态发展的整体,并用“变而不失其正”贯穿关联。

但叶燮证明宋诗具备进入文学史的价值,并不只是为了“只学宋诗”。他并没有将宋诗替代唐诗作为唯一的学习对象,而是将含有宋诗的整个文学史替代唐诗,作为学习对象,所以我们不能称叶燮为“宗宋派”。

叶燮的文学史观,不但纠正了对“变”的看法,对后面诗学家讨论盛唐以外的诗歌提供了足够空间。而且还修正了对某些文学史时段的事实判断,并且着重于与前后时代的关联性价值陈述,也深刻体现了中国传统之“源流”观念的精髓。但除了举例“用事”[1]291-292,他在唐宋源流关系上没有更多具体的论述,并没有完全在理论上解决唐宋源流的问题。古诗与唐诗的源流关系,由其弟子沈德潜完成,而唐宋源流的理论梳理,则由翁方纲完成。